摘要:徐昌俊创作的《新龙舞》利用西方作曲技术融合中国传统元素表达了中华民族具有强大生命力的“龙魂”,它在散发广阔艺术生命力的同时,还作为一种体现打击乐艺术高峰之存在。在旋律、结构、配器三个维度上体现出了深厚的艺术魅力。该作品具有歌唱、律动与摇曳三个各具不同的线性发展主题旋律特征;在整体结构上体现出三部性与奏鸣性原则,内部又表现出循环变奏原则与起承转合的逻辑思维,并且以特色的打击乐段作为其结构力贯穿始终;最后从纵向层次的音色处理与横向结构中的音色布局两方面,阐述其“线条性”与“色彩性”的配器风格。

关键词:《新龙舞》;旋律主题;结构布局;配器特色

《新龙舞》是作曲家徐昌俊于1999年由新加坡华乐团委约并作世界首演的作品《龙舞》[](P9-11)的“新版”。著名指挥家彭家鹏说:“《龙舞》是一首让国人扬眉吐气的作品”,自其首演以来,世界各地的许多乐团已进行了数百场演出,产生了广泛的社会影响力。作为兼具东西方学术背景和民乐传承责任的中国当代作曲家,在2012年,中国传统的龙年之际,也许是受到中华“龙”精神的启发,也许是为了追求完美的艺术表达,徐先生从根本上调整作品并扩大了打击乐编制打造了一个“全新”作品,这种改变是作曲家对作品的“最终完成”。

《新龙舞》在多个国家和地区多次公开上演,展示了民族音乐的强大生命力和华夏儿女的精神源泉。国家大剧院于2016年12月23日晚上演“中央民族乐团新年音乐会暨徐昌俊作品音乐会”。此次音乐会呈现了徐先生不同风格的六部作品,其中,《新龙舞》作为整场音乐会的开场作品,展现了打击乐艺术的独特生命力,凝聚着中华民族龙魂的气势磅礴和刚毅向上。作品彰显了作曲家对民族音乐的深沉情感,表达了对传承中华文化的历史使命感与文化自信,而这恰赋予了《新龙舞》更加厚重深刻的人文内涵与博大精神。正如作曲家在参加香港中乐团主办的“中乐无疆界一国际作曲家高峰论一坛”中公开发言表达其坚持民乐创作的信念和决心:“今天的民乐,原创经典作品的极度匮乏依然是不争的事实。需要一代一代音乐家们持之以恒的不懈努力,去创作、去演奏、去研究。但是,我们首先要正视,并且消除那些对于‘民乐’的偏见。没有了‘偏见’,哪里还有什么‘疆界’。因为,音乐是世界语言。”[2](P5-6+2)

因此,本文对这部“完美”版《新龙舞》进行旋律、结构以及配器方面的具体研究,在分析它所具有的中国传统音乐风格和当代西方作曲创作技术特征的同时,也试图探究这部天津音乐学院“天籁工程”系列作品所具有的“无偏见、无疆界”的世界性音乐语言和民族性音乐艺术魅力。

一、主题旋律的线性发展策略

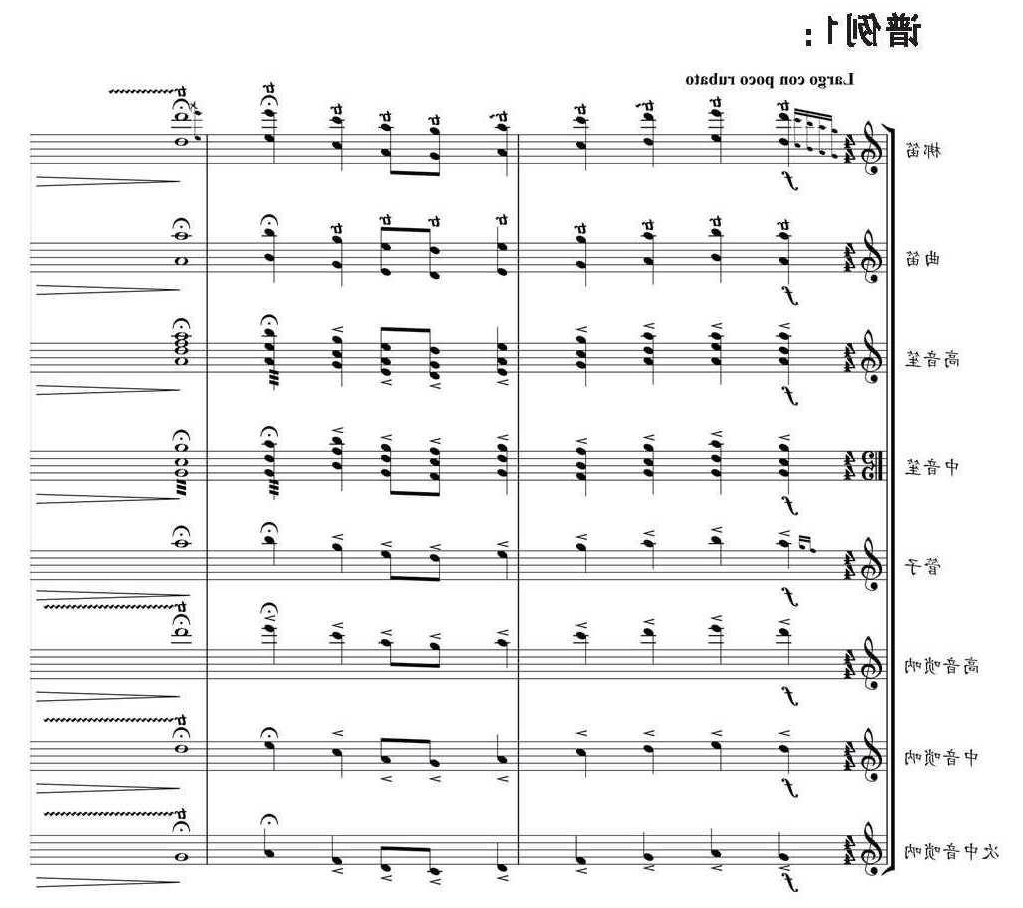

《新龙舞》旋律线条是作品表达的重要输出,作品一开始乐队就已全奏出一条五声旋律线,落音D音是为了预示之后主题部分的调式调性(见谱例1)。

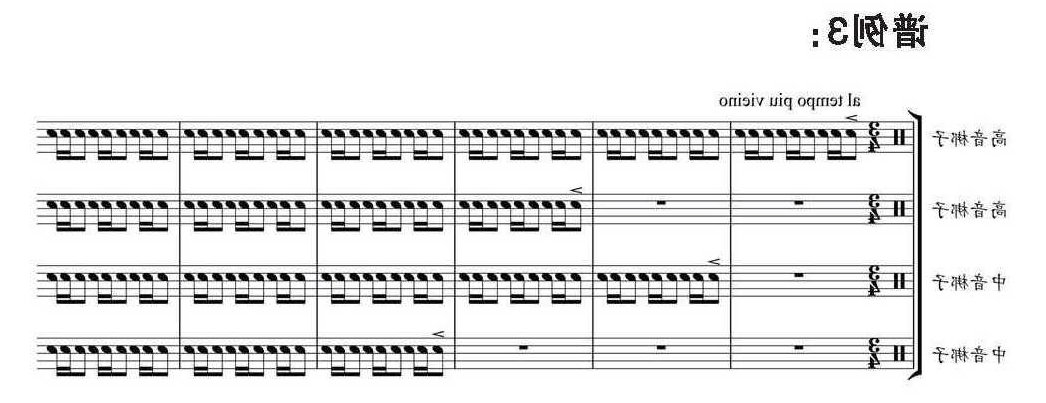

谱例1:

(一)第一主题组- 歌唱旋律

引子部分与第一主题组的音型化叠进部分融合连接,由弹拨乐组和大提琴声部持续的节奏型伴奏下,67小节处进人由曲笛、琵琶、二胡、中胡合奏第一条主题旋律,为起承转合的四句式乐段。该持续16小节的一体化旋律线条一气呵成,建立在民族七声d雅乐羽调式上。首先,起句4小节,从主音D开始与结束,仅出现四个音D_C-A-E,可看作是两个三音组进行。第一组为D-C-A进行,从D音先大二度下行至C音后下行小三度至A音。第二组为C-E-D进行,从C音开始先大三度上行至E音后反向下行大二度至D音结束,看似为d商调式。承句4小节,从起句结束处的三个音C-E-D继续呈示,进行至第四个音出现了“B音”,之后是与C-E-D三音组进行内核相同的,夹杂着大三度与小二度音程的B-G-A进行,落音在A上。承句出现的六个音,实际为两个同构三音组组成,并且,B音的出现使得起句“C宫”系统出现了危机。转句的转折与接续分别体现在,利用承句结束二音G-A接续进行开始,但却“转折”发展到C音。由此转句的前三个音为从G音开始先上行大二度至A音再上行小三度至C音,这与起句的第一、三音组呈现相隔纯五度的镜像进行。并且,转句出现了起句与承句不曾出现过的八分音符作为经过性连接,并由A-F的下行大三度导向结束,这和起句与承句的大二度级进结束形成对比。而转句的落音F也对起句“d商调式”的判断提出质疑,实际上,这里的F音不是“C宫系统”的清角,而是“F宫系统”的宫音。那么,D音就成为了羽音,在承句出现的B音也就成为了变徽。合句所起作用既是安抚冲突,又是回顾再现。同样从转句G-A-C三音进行开始作为回应安抚,但之后进行到该旋律高点音g?之后,通过G-E-D下行三音组于高潮中结束,巩固确立了d雅乐羽调式。之后是对该旋律的复奏一次,利用三件高音乐器梆笛、柳琴和高胡的八度与和声性叠加形成热闹的氛围。

(二)第二主题组-一律动旋律

第99小节开始进入第二主题组部分,出现了与第一主题组旋律歌唱性格完全不同的律动旋律。该旋律为4+4的并行二句式方正乐段,富于节奏律动感。首先,第一句4小节可进一步划分为2个两小节乐节。第一乐节2小节为节奏型的铺垫陈述,该特征节奏型是第二主题组部分律动旋律的核心要素,主要由“前十六后八”和八分音符构成,第一乐节的音高旋律线建立在B宫系统,这些节奏细胞与音高旋律线的融合成为推动音乐发展的力量。第二乐节旋律呈示以弹拨乐组的音色独立为特征,并且在五度的和弦加持下,始终突出B宫音,并最终结束在D音,使得第一乐句建立在角调式之上。而此时需要关注的是,第二乐节仅有弹拨乐组与大提琴、低音提琴单独呈示,形成与第一乐节的对比并突出弹拨乐音色。但是,大提琴与低音提琴并未与弹拨乐共同呈示律动旋律线,而是形成一条从F音至D音,也就是从徵到角的半音化线条,由此增添该部分的不安与游移感。第二乐句几乎是第一乐句的“复奏”,从第一乐节的特征节奏型呈示,到第二乐节五度和弦的宫系统确立,甚至于整体音色布局与弹拨乐音色对比性安排也没有变化。而非常明显的不同就在于第二乐句旋律线结束在C音上,使得整个方正乐段实际为c商调式。并且,前述提到大提琴与低音提琴的半音化线条在第二乐句的第二乐节为了音阶式下行也随之改变,并最终结束在C音上。但是,尽管整个律动旋律建立在B宫系统中,但是大提琴与低音提琴的呈示却充满了对调性确立的挑战:从第一乐句的半音化线条背景,到第二乐句音阶式下行的还原E音,均强调着一种不稳定,体现了对比第二主题组部分的功能意义。在律动旋律初次陈述后是一个9小节的打击乐段连接,紧接着又是律动旋律的“完全”复奏,细微差别仅在于三弦、大阮的音色抽离。第二次律动旋律陈述后,依然为打击乐音色主导的连接部分。第一连接部分除了打击乐组外,其他乐器也通过特殊奏法呈现打击乐音色,而与第一连接相比,唢呐声部的持续长音G音的出现,使得第二连接由纯打击乐音色连接变为打击乐音色主导连接。律动旋律的第三次出现可以看作是“准确模进”,整体移到了吧宫系统内,依然建立在商调式上。这一次的移调陈述,在音色安排上有所调整,初次陈述强调弹拨乐组的音色独立,二次陈述弹拨乐组转变为和声性铺垫角色,高音旋律线条为梆笛、曲笛与高音笙声部呈现,并与弹拨乐组形成五度音程关系。并且,大提琴与低音提琴也不再担任“不安”角色,只是在低音声部建立“呢宫”调式调性感。移调后的律动旋律经过又一次的纯打击乐音色段连接在147小节处再次出现,这次的再现仅复奏了第一乐句,而后却是6小节的乐节式展开。这个简短的展开首先重复了部分第一乐句,随后分裂该乐节形成4次的动机式展开,并在围绕“F音”的乐队合奏下结束。最后一次律动旋律的呈示既是对整个第二主题组部分的回顾总结,也是对下一部分的连接准备。

(三)插部新主题 摇曳旋律

在经过歌唱旋律主题与律动旋律主题的多次变奏式后,在240小节进人到中间部分的摇曳旋律主题。该部分以明显的调号以及拍号的改变与作品前部分分裂开来,尤其是混合拍子五拍子的出现直接赋予该旋律主题以摇曳交错之感。事实上,该主题可视为整个中间部分既承担着“插部”性质的新鲜感动力塑造,又体现着一定的“展开”性质,并直接连接着重要的打击乐华彩部分。摇曳旋律以4+4两乐句方正并行的方式呈现,初次陈述建立在一个升号调上。首先,第一乐句由两个乐节构成,通过节拍变化造成明显的结构分离。第一乐节为五拍子摇曳的前十六后八分附点节奏型呈示,并始终围绕E音作二度与五度游移。第二乐节将节拍变至三拍子,并通过弱位进人的方式,划分出清晰的结构点,但旋律线条的E音贯串加固了摇曳旋律的连贯性。尽管第一乐句落音为B音,但E音中心感在节拍变换中始终被强调。第二乐句依然从第一乐节再现的并行方式开始,五拍子与三拍子的再次置换勾起旋律线的再次摇曳。与第一乐句不同的是,第二乐句第二乐节先出现了四拍子,同样的弱位进人,却因四拍子的缓和以及附点音型的出现减弱了第一乐句营造的混乱感。三拍子的出现导向结束,并最终确立了摇曳旋律的e羽调式。接着,大提琴与低音提琴在与中心E音相隔五度的B音长音上持续了6小节,与此同时,弹拨乐器组通过音型化进行,震音式处理形成过渡效果,而这种处理可使人联想到第二主题组部分内部利用唢呐长音持续以及打击乐音色的连接部分。254小节五拍子以及弹拨乐器组摇曳旋律材料的突然出现似乎短暂的带人“再现”的错觉,但吹管声部并没有呈示摇曳旋律的特征节奏型又拉回现实,这只不过是“展开式连接”。而摇曳主题的真正再次出现,是在调号的再一次变化处的第258小节,四个降号标志着音乐进入相隔五个调号的A宫系统。第260小节开始,播曳主题建立在f羽调式呈示,其他与初次陈述并无差别,乃至该转调摇曳旋律呈示结束后大提琴与低音提琴长音持续音的五度选择及呈现方式都尽同。此后,音乐进入了复调化动力式发展,吹管与弹拨乐器组的连续十六分音符音型化进行;弦乐组震音化进行及模仿复调处理等都将音乐推向高潮,并在近50小节后进入打击乐华彩部分。

二、结构布局的多重原则思维

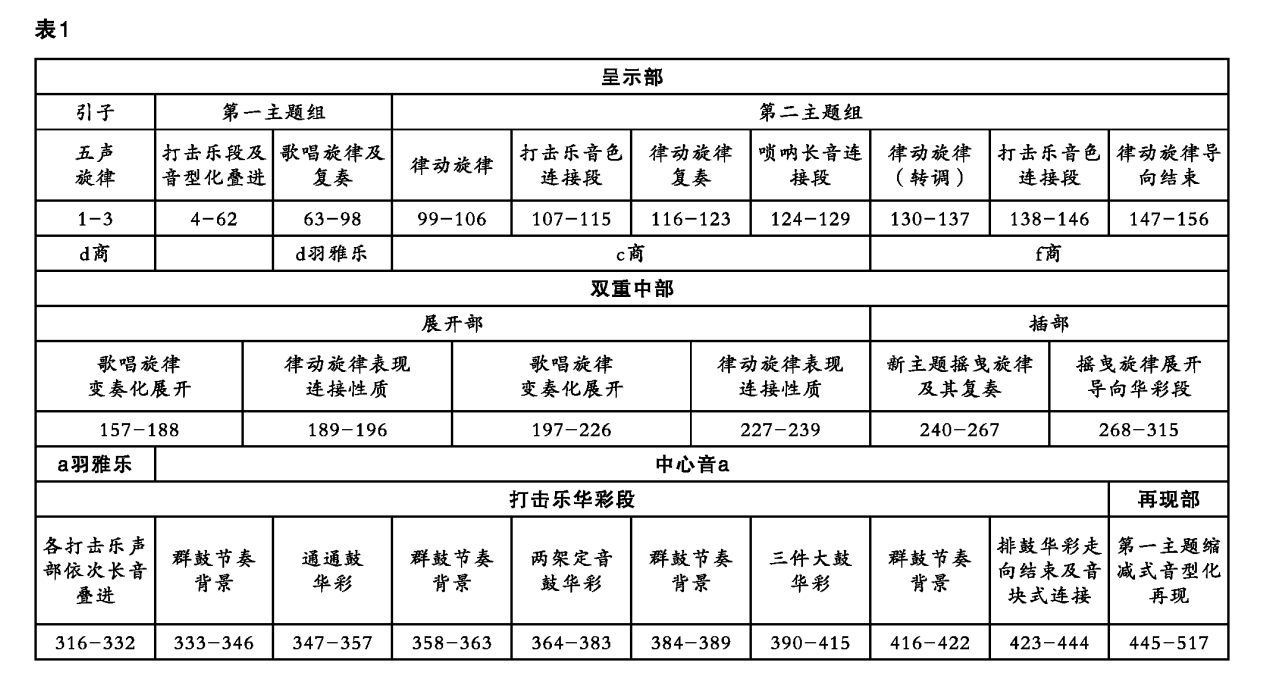

作品整体布局体现出作曲家的多重结构思维与程式化逻辑,宏观上按照三部性原则划分,各大部分内部段分结构清晰,既有体现出起承转合的结构逻辑,也有按照循环变奏原则的程式化处理,甚至在两个主要主题组从对峙趋向融合的呈示过程体现了一定奏鸣性结构思维。表1反映了整部作品在宏观上体现出的呈示、展开、再现的三部性原则。

(一)三部原则及奏鸣性体现

由表1可见,作品呈示部为1-156小节,包含两个主题组的呈示,并且每个主题组均包含一条主题旋律以及打击乐主导段落。两条主题旋律的设计在上述分析已可知具有明显的对比性,悠长线条与急促节奏的对峙使得该呈示部分体现了奏鸣性第一原则一一主题对峙。再现部为缩减式再现,仅仅70小节的篇幅只够再次呈示重要的第一主题。在445小节,回归原速的术语标记将打击乐的热烈华彩拉回“现实”,但期待中的“歌唱旋律”没有立刻再现,而是第一主题组音型化叠进先进行陈述。大阮声部的十六分音符音型化进行立刻唤起记忆,之后在468小节吹管声部坚实的长音进行带来了“歌唱旋律”,只不过更为“悠长”。并在乐队逐渐趋向“音型化”全奏导向极具辉煌的结束。尽管,再现部的缩减使得两个对峙的主题无法实现奏鸣性最为重要的“回归”原则。但实际上, “歌唱旋律”与“律动旋律”在呈示部所体现的“乐器独奏化”与“音色组独立化”对比,即“歌唱旋律”是曲笛、琵琶、二胡与中胡独奏呈示,而“律动旋律”突出了弹拨乐器组的独立音色,在再现部中运用了一定程度的融合处理。在468小节吹管乐器组单独呈示“歌唱旋律”时,弹拨乐器组始终作具有凸显性质的音型化进行。作曲家这一设计实现了第一主题组与第二主题组的“融合式再现”,具有一定意义上的“奏鸣性”。

中间部分则体现了双重性质,既有对呈示部两条主题旋律的变奏式展开及功能性转变,又有具有插部性质的新主题旋律。并且,除此之外,中间部分更包含了长达约130小节,演奏时长多达6分钟的打击乐华彩段,这也体现了打击乐段对于整部作品的核心结构要义。

(二)内部循环变奏原则与起承转合逻辑体现

呈示部中第二主题组表现为律动旋律与打击乐音色连接段的交替出现,体现了律动旋律按照循环变奏原则进行发展。律动旋律的第一次呈示以乐队全奏姿态建立在c商调式,而连接段以各乐器的特殊奏法建立打击乐音色为主导;第二次呈示弹拨乐器组音色抽离,依然建立在c商调式,但连接段出现了以唢呐长音为背景的有音高过渡;第三次呈示转调至“下属音”调的f商调式,在音色布局上也不再突出弹拨乐器组,连接段回归了特殊奏法主导的打击乐音色段;第四次呈示尽管依然建立在f商调式,但在音色上重新恢复初次呈示时独立的弹拨乐器组,直至呈示部分的结束。因此,在律动旋律主题的四次呈示中,既表现出与连接部分,特别是打击乐音色连接部分的循环性,也在呈示过程中体现着变奏性。更为重要的是,它的四次出现,实际暗含着一种“起、承、转、合”的四部性结构逻辑。

(三)特色打击乐段的结构力

如上所述,打击乐段对于作品的重要意义首先表现为中间部分的华彩段。316小节一开始,由打击乐各声部的长音滚奏进行逐层叠加进入到主要节奏段落,它们依次分别是一面一米长大鼓到两面0.8米大鼓,再到定音鼓1、定音鼓2,小鼓在这个过程中始终贯穿其中。虽然是长音,仍有不同节奏重音的强调与力度的强弱变化。330小节是群鼓演奏该段最为重要的节奏型,这将作为一种不变因素铺垫在整个华彩段中,或作为前景展现,或作为背景音响。347小节是通通鼓的华彩部分,以四面不同音高鼓面的色彩变化与背景的节奏型相对比;358小节再次出现群鼓节奏型作为连接导向364小节的两架定音鼓华彩。模仿式复调形态是两架定音鼓呈示的主要手段,最终形成不同音高间的对位。384小节到389小节,群鼓节奏型连接再次出现,引出了390小节开始的三架大鼓华彩。这其中,主要以击打鼓面与击打鼓边的音色对比来呈现。416小节到422小节仍然是群鼓节奏型连接至排鼓华彩部分,最终在排鼓的收束性音高下行中结束整个华彩段。为了在打击乐华彩段中避免单调冗长,作曲家有意选择了四件“有音高”的打击乐器进行华彩独奏,并从每个华彩部分的乐器数量安排上,体现了1-2-3-1的逻辑特征。

除此之外,打击乐段在呈示部中两个主题组内部所占比重,以及分别体现的并列原则与循环原则都作为一种组织力量,并辐射到整个作品成为主导性结构力。在这部作品中,作曲家将打击乐器的特质发挥到极致,正如作曲家所言,“每个乐器都有自己的特质,从作曲的角度来看,不同乐器的特质往往就是创作上最可以利用的‘特点’。如果我们从正面、以积极的态度去看待这些乐器的特点,不是‘足适履’,而是巧妙的利用,也许会给我们的创作带来意想不到的突破和创新。”[↵](P9-11)

三、配器处理的综合性风格特征

总体来看,除了打击乐独立乐段,《新龙舞》是以主调和声类音乐织体进行创作的。从内部织体形态分析,其旋律声部主要采用线状织体,而伴奏声部则呈现音型化织体。整首作品多以异质化的织体而结构,而乐队齐奏式的同质结构又处理巧妙。同时,在横向音乐结构的处理中,又可看到“线条性”风格(旋律)与“色彩性”风格(打击乐的节奏)的综合。

(一)纵向层次的音色处理

从音色、音响的角度,使用同质结构与异质结构这两个概念,[3](P231-286)最能全面概括作品中所包含的所有纵向层次的类别。同质结构主要指织体性质单一的齐奏,即单一性因素的织体。而异质结构则表示织体性质两种或两种以上的旋律+伴奏式主调音乐织体、复调织体,乃至点描织体等类型,亦即非单一因素织体的组成。

1.单一性因素织体的处理

单一性因素织体即同质性织体,在作品中主要表现为乐队的和声性齐奏。如乐曲开篇的齐奏处理,并不同于通常主调音乐中旋律与和声那种固有的线、面结合,而是将和声融于旋律线条的运动中。这种做法在之后的第二主题组部分也是如此,为避免齐奏的单调性,作曲家选择不断地、规律地在横向布局上利用音响体的交替来制造对比效果,这种横向的音色对比将在后文集中讨论。此外,插部部分的音响也是由这种融合的音色配置方式所结构,所呈现的效果虽然从听觉上是一个偏向“齐奏”性质的整体,但内部细节则体现着不同程度和维度上的微差。这里的和声性齐奏被分为三种节奏方式呈现,在强调旋律的同时也强调了节奏的重音。

齐奏式的织体是民族管弦乐创作中的常用手段,虽结构简单但却最易获得强烈的效果。《新龙舞》中大量运用同质性织体是与整首作品所表现的热烈风格所关联的;齐奏,也是获取民族管弦乐整体声响这一特殊效果的必要手段之一。

2.非单一性因素织体的对比

《新龙舞》纵向结构的音色对比常存在于线条(旋律)与面(伴奏织体)之间,两者本身都用“融合”的音色配置,这使得音色的作用具有相对而言的“依附性”。不同音色的运用和转换更多地是突出曲式结构和织体结构的清晰性。作品中这种异质性织体的音色处理方面,可分为两类:

(1)单一音色与混合音色的对比

这种情况在作品中只出现在以节奏为中心的打击乐段,但却是极为重要的对比方式。在整齐划一的鼓声节奏背景下,分别进行通通鼓、定音鼓、大鼓、排鼓四件打击乐器的炫技性华彩,主次分明。两件定音鼓的独奏声部以模仿式复调手法发展,最后汇为一处(见谱例2,其他声部略)。

宏观上看,打击乐声部都属于同质性音色,但织体层次却构成异质,定音鼓属于“旋律”层,而其它打击乐器构成伴奏层。这种同质结构中的异质分裂,可最大化实现力度上的平衡和音响上的对比。

谱例2:

(2)混合音色与混合音色的对比

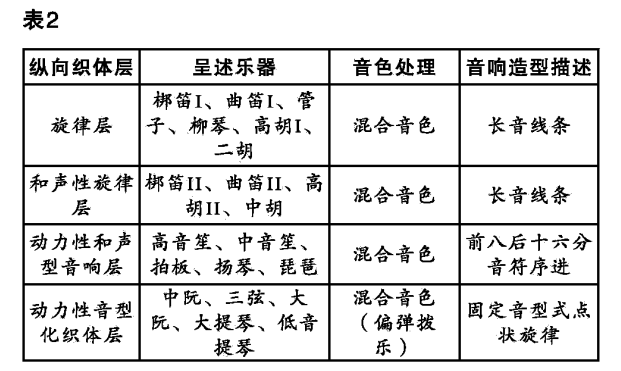

这是作品中乐队呈现出的最为主要的纵向织体音色对比方式,四个织体层提炼于第一主题组部分83-98小节,也是第一主题组部分旋律的二次呈述(见表2)。

表2

从表2可清晰看到四个织体层都由混合音色构成,尤其是管乐组、弹拨乐组和弦乐组渗透到了每一个织体组成部分,但却有所侧重,从而形成一个极为融合却又层次清晰的复合音响体。

(二)横向结构中的音色布局

《新龙舞》全曲音响宏大,其整体的音色布局都采用“全奏”式的配置,强调各乐器组在音量上的最大化发挥,除了打击乐声部,没有出现其它以单一音色或单一组别为主导的音色布控。除旋律外,节奏是全曲最为重要的因素之一。因此,作品没有刻意强调细致的音色变化,而是在“强”的基调下,以不同的声部组合来呈现不同的旋律与节奏之并置与对比。也就是之前所说的,“线条性”风格与“色彩性”风格的综合。

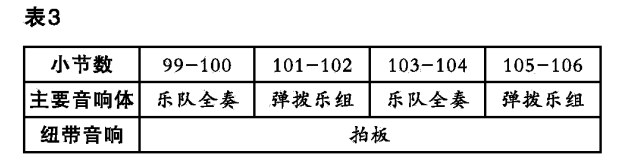

1.音色的转接与对置

音色的转接与对置在作品中主要体现在相邻的两个不同的音响体之间,以不同的声部组而构成的音响体间的转换,在同一旋律线条下,造成横向色彩的差距。第二主题组部分几乎完全使用转接与对置的手法,并做多次的循环重复。排练号C(99-106小节)处以两小节为单位进行的音色变化,代表了第二主题组部分主要的音响转接与对置方式,采用拍板的节奏音响作为纽带,使乐队全奏与弹拨乐组之间得以稳定承接(见表3)。

表3

这种音响体间的转接与对置除了第二主题组部分部分外,还有打击乐段(316-438小节)与后续的乐队音块式音响(439-444小节)之间的关系。作曲家在音块部分采用密集叠置的和弦与所有音的重音强调,从而使打击乐组的大规模“无乐音”状态过渡到乐队噪音化“有乐音”状态。

2.音色的贯穿与“染色”

在音色的转接与对置的同时,第二主题组部分也始终体现着音色的贯穿与同一基调下的局部“染色”。在表3中,除拍板作为纽带音响贯穿其中之外,弹拨乐组本身就一直参与横向的旋律运动一从排练号C到之后的107-115小节,从乐音转化为“噪音”。作曲家在这部分把弹拨乐组和弦乐组做“打击乐化”处理,目的是突出所要表达的“律动旋律”,又拓宽了传统乐器的演奏法和新音源。因此,99-115小节弹拨乐组的音色贯穿,使其音响色彩的质量和含量产生变化,宏观上构成音色运动的韵律感(见图1)。

3.音色的逐层叠加

这是传统配器中十分常见的对于线条的色彩性处理,不仅可实现音响的渐强推进,也是推进至音乐高点或下一乐段的重要手段。在《新龙舞》引子部分,持续的打击乐声部节奏背景下,第44小节开始在弹拨乐声部以四小节为相隔距离依次叠人,演奏密集的十六分音符,其音响幅度随着叠加的过程逐步增加,最终达到乐队全奏的高点(见图2)。

图2

此外在单件乐器的使用上,也体现了这种逐层叠加的思维,第445小节处利用不同音高的梆子以稳定的前八后十六的节奏型层层叠进,既使乐队有了稳固的节奏背景,又使整体音量与音高逐步扩大(见谱例3)。

谱例3:

徐昌俊的创作既融汇了西方现代技术,又体现着鲜明的民族风格。他常常思考,中国作曲家应该为丰富的中国民族乐器和悠久的中华传统文化而自豪。《新龙舞》正是体现了作曲家吸收西方作曲技法的养料,融入自身流淌的民族血液。从主题旋律材料的线性发展思维,民族调式调性的铺陈;到结构布局的西方段分结构体系,多重原则显现;再到音色布局方面“线条性”与“色彩性”音响的综合,以及民族乐器,特别是打击乐器的特质发挥等方面无不展示作曲家高超技艺与民族情怀。这部“龙舞新生”以更加新鲜的音响、更加凝聚的民族精神的“天籁之作”表达作曲家的初心:“音乐是世界语言”。

注释:

①本文谱例选自大型民族管弦乐合奏《新龙舞》,安徽文艺出版社2013年版。由于篇幅有限,本文谱例将仅摘选部分主导性乐器(组)为代表,如谱例1为作品1-3小节的吹管乐器组部分。

参考文献:

[1]任秀蕾.从心所欲有容乃大 听徐昌俊第一民族管弦乐狂想曲《龙舞》有感[J].人民音乐,2009年第9期.

[2]徐昌俊.音乐是世界语言 一对民乐(中乐、国乐或者华乐)创作的点滴思考[J].天津音乐学院学报,2016年第1期

[3]杨立青.管弦乐配器教程(上册)[M].上海音乐出版社,2010.