内容提要: 进入21世纪以来,作曲家们选择同种(或同族)民族乐器,或加入个别其他民族乐器(组),创作民族室内乐,已成为一个重要的音乐创作现象。同种民族乐器室内乐创作旨在凸显单一音色的衍展,用看似“低”对比度的乐器组合呈现出“高”丰富度的音响结构,其创新之处就在于从技术性结构转向音响结构,再从音响结构转向个性化语言结构—从音乐表象转向音乐的整个叙述过程。同种民族乐器室内乐作品不再保持模式化结构,音乐语言极度精确与简练,在配器上与传统民族管弦乐法迥然不同,进而为听众带来新的聆听体验,最终呈现出中国传统艺术那种“于有限中见到无限”的超越。

关 键 词: 同种民族乐器;单一音色;音响立体空间;音响结构

序 言

20世纪80年代初以来,民族室内乐创作从体现西方“共性”作曲技法到尝试20世纪现代作曲技法,从注重新技法、新音色的开掘到探索中国传统音乐语言及思维的运用,其“先锋性”日渐显露。进入21世纪以来,民族室内乐创作却出现了新的转变:作曲家们不再运用某种“风格”或“效果”作为某种作曲技法的标签,而更多是思考“要做什么”或“要实现什么”,其探索与创新不再聚焦于某一类技术性结构(如“音高结构”“曲式结构”)及其呈现,而更多是关注到音乐作品的本质—音乐音响本身。其中,同种民族乐器室内乐创作作为一个备受关注的现象,似乎对中国现代音乐进行了全新的“定义”,并缓解了民族器乐创作中的“文化焦虑”。据笔者统计,进入21世纪的20年中为同种民族乐器创作的室内乐已有60余部,无疑已是一个颇具影响力的创作领域。同种民族乐器室内乐创作集中体现出了中国专业音乐创作在理念和方式上的转型,其个性化音响语言建构使民族室内乐展现出不同以往的特色和优势。目前,尽管同种民族乐器的创作和演出引起广泛反响,但关于其创作的探讨尚不多见且未见系统性的研究成果。笔者通过与作曲家交流、乐谱精读、创作思维的审视和深度分析,试图对同种民族乐器室内乐创作进行探讨。近年来,同种民族乐器室内乐总体可分为三类:( 1) 为两件或两件以上的同一乐器创作的室内乐作品,如刘健为16支竹笛而作的《风的回声》(2001)、周湘林为12把二胡而作的《跳弦》(2009)、郭文景为3支竹笛而作的《竹枝词》(2010)、朱琳为4把琵琶创作的《仓才》(2014)等。(2) 为两件或两件以上的同族乐器创作的室内乐作品,如秦文琛为阮族而作的《影子之舞》《燃烧的云》《大地云影》等系列作品(2010—2011)。(3) 为两件以上的同一乐器或同族乐器及其他个别乐器创作的室内乐作品,如陈牧声为8把琵琶与1支大笛而作的《品 · 相》(2010)、贾国平为2把高胡、4把二胡、2把中胡、中阮、大阮及打击乐而作的《雪江归棹》(2018)等。本文以8部代表性作品为例,对同种民族乐器室内乐创作的总体态势进行总结性概括。

一、 跨越局限的作曲技法

同种民族乐器室内乐作为一个音乐文本,呈现为不同的实体,进而呈现为不同的音乐样式,不同的音乐语汇。找到其各自不同层面的结构和不同语汇的构建方式,也就找到了它们对既有作曲技法的超越。

(一) 不同结构层的连接与展开

技术性结构是指作曲家在写作前设计的结构。这里的设计是一种记录下来但却未明确标注在乐谱中的设计。记录下来的结构看似是一个理性结构,但实质却是一种“有形的感性”结构;未记录下来的结构看似是一个感性结构,但实质却是“包含着高度理性的感性”结构。文本阅读结构是指阅读乐谱时能够看到谱面上明确标注的结构。音响上的结构是指聆听时感知上的结构。这时的结构可能与技术的结构、文本阅读结构有所不同,甚至完全不同,但却是一种无法预知、不能强行规范的特殊音乐结构。除以上三种结构外,笔者还试图从演奏者角度挖掘某种“诠释性”结构,因为音乐作品的最后展现还与演奏者所理解的音乐结构密不可分。

1. “可知的”作曲技术结构

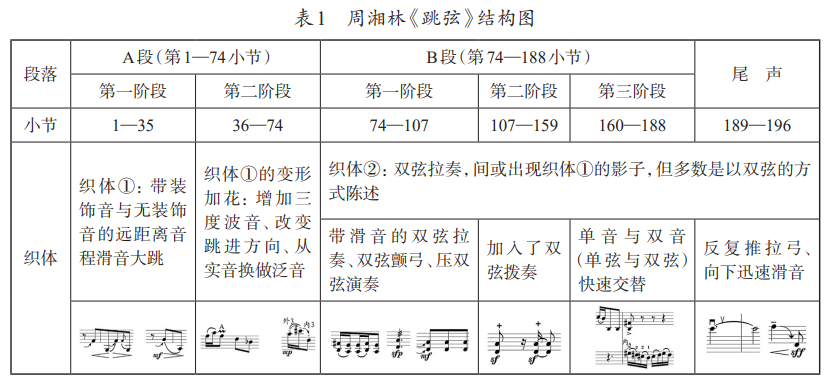

在同种民族乐器室内乐创作中,作曲家预先架构一个相对完整的技术性结构,但最终这个理性与感性相结合的结构,却未能直接体现在乐谱上。周湘林的《跳弦》就是一个“可知的”作曲技术结构。若从织体形态来划分,作品可看作是两个大的段落+尾声。段落A(第1—74小节)可以分成两个阶段,第I阶段为第1—35小节,主要出现的织体类型为织体①—带装饰音与无装饰音的远距离音程滑音大跳;第II阶段为织体①的变形加花:在此织体基础上增加三度波音、改变跳进方向、从实音换作泛音。段落B(第74—196小节),这一部分出现织体②—双弦拉奏,在这一部分中也会时常出现织体①的影子,但多数是以双弦的方式陈述(如第86—91小节)。段落B可分为三个阶段:第I阶段第74—107小节,其中包括带滑音的双弦拉奏、双弦颤弓、压双弦演奏;第II阶段第107—159小节,加入了双弦拨奏,节拍更换频繁,力度持续渐强,音乐情绪激动;第III阶段第160—188小节,单音与双音(单弦与双弦)快速交替,音区直达极限高度,力度幅度到达ffffff后音乐戛然而止,稍作停顿后出现尾声(第189—196小节)。尾声以反复推拉弓的方式,各声部依次类似脉冲般达到最高音后向下迅速滑音,全部以最低的空弦音结束全曲(见表1)。朱琳为4把琵琶而写的《仓才》①,如从速度变化来看,内部结构可划分为:引子第1—15小节,散板;A段第16—41小节,=68,逐渐到=100;B段第42—78小节,=90,逐渐到=110;C段第79—109小节,速度与B段相同,无变化;D段第110—157小节,速度保持,无变化;E段第158—172小节,速度无变化;F段第173—226小节,速度无变化,情绪逐渐冲向最高点。在这样的速度布局之下,音乐经历了戏剧性张力的各种变化,并形成了某种结构逻辑。以上是作曲家明确设计而没有记录在乐谱上的结构,这是作曲家在写作前,脑海里默想、默感的一种整体性时间结构,由作曲家早已内化的理性思维所规定的音乐结构,松散却明晰。

2. “可看的”文本阅读结构

在秦文琛《燃烧的云》的乐谱中,小节线被全部去除。演奏者可根据标注的时间刻度选择更换音高。作曲家曾有“控制音高与非控制音高”的相关表达:控制音高,但不控制音高进入的点。 ②当速度=46时,6把中阮先出现,一直保持ppp的力度模式下进行。当=52时,3把大阮以对比极其强烈的fff

的力度模式进入,随即三把小阮在高音区上进来。音响紧张度立即被拉宽、增厚。全曲不到4分钟的长度,所有同种乐器共同完成了如下力度过程:ppp→渐强→fff→渐弱→ppp。整个完整的力度过程,同时也成了这首作品的音响张力的变化过程。阅读周湘林的《跳弦》的乐谱,可从速度的变化上找到另一种结构。除尾声段落外,全曲的速度变化为速度=83(第1—35小节)→速度=91(第36—64小节)→=102(第65—73小节)→ =186(第74—107小节)→=206(第108— 159小节)→=216(第160—172小节)→ =226(第173—188小节)(见表2)。其中的结构整体可以概括为从慢到快、从中速到最快速一贯到底的通体结构。每一次随着速度的加快,其中的织体形态、音响空间浓密疏淡、节拍、力度等都会有其与之相对应的转换。实际发音后的音乐形象与音乐色彩与可阅读出来的结构有着内在的紧密关联。同种民族乐器室内乐作品中可看的文本阅读结构,是通过读谱时从谱面上记写下来的参数中寻找到的结构。此结构与作曲家预先设计的结构有时相一致,有时可互为注解,有时也可以作为另一种帮助理解作品的密码而显出它特有的价值。无论如何,它们的存在都是为了通往同种民族乐器室内乐最终的音响结构。

3. “可感的”聆听音响结构

要实现音乐作品所有独立要素的完美综合,就不能失去与消除能引起听觉兴趣的偶然或细节的精髓。聆听朱琳的《仓才》,当乐曲进入到5分10秒左右(乐谱第92小节)时,琵琶从无确定音高的音响世界开始出现有确定音高的短小旋律,但这些短小的旋律只是闪现性地在音响中划过,并未过多停留。其后立即出现了京剧锣鼓经中大家熟悉的节奏型,但也仅仅出现了几秒钟后又被其他音型搅浑、溶解成更抽象的音响形态。短小的旋律与锣鼓经形象的节奏,如同某种音响谜语的提示,让听者感觉好似找到了谜底,但又绝不揭晓真正的确定性答案。启发聆听者继续跟随乐曲去感受、去猜测更多的可能性。这时所聆听到的结构与她预先设计的A部—B部—A部(变化再现)结构之间出现了有趣的“缝隙感”,而这也许正是连作曲家本人都未料到的、出其不意体现其艺术才华的神秘之处。陈牧声《品 · 相》乐曲总长度10分5秒。乐曲1分50秒处(C段):出现新的音响形态,这一段落的最后逐渐从虚按走向实按;2分36秒左右开始,琵琶之间有一种刀光剑影之感,彼此之间好似武林高手对决时的拼杀、争抢。就在“争夺”最激烈处,笛子进入,平息了琵琶的这场厮杀。排练号L(第165小节)开始,琵琶刀枪剑戟的厮杀场面再次出现。当走到2分47秒处(D段):大笛首次露面,依然以“虚”的方式吹出最低音D音,随后用无明显音高的气音吹至极限高音。到了5分20秒左右处时,琵琶组以极弱、齐奏的方式进入,逐渐进入全新的音响形态。这里的演奏法很特别:左手用指关节叩击左面板、右手用掌拍击右面板。竹笛在聆听的结构中,更像是一个提示性的引领者,当它在6分钟左右(H段)处进来时,整个乐曲好似进入一个新的阶段。琵琶这时从四个弦的泛音逐渐进入一段由E— F—D—E四个音的短小动机扩展而成的有确定音高的长线条旋律,这里的旋律并非有明确的出处,但与江南的传统音乐小调气质有着暗合的微妙关系。进入到7分40秒(I段)左右处,笛子再次进入,这次以半气半音段音色吹奏,紧随其后再次出现E— F—D—E四个音的动机旋律。进入到8分20秒是一个节奏性的段落,逐渐行走到最激烈处再次出现笛子吹奏的E— F—D—E动机旋律,如同尾声,留下一个逐渐消失又停在空中的虚实结合的音响的回味之感(见图1)。设计出来的结构如同一种制度,一个有限制的具象体。而聆听上的结构如同一种充满着“不确定”性自由的抽象体。在他们之间又有一种(技术上的)包含关系,技术上所设计的结构是聆听结构的一部分。同种民族乐器室内乐中包含的这些结构在抽象化与官能性之间绝对是不对立的。

4. “可言说的”演奏诠释结构

演奏家在排练与解读作品时,并非立刻询问作曲家设计了怎样的结构布局,而是第一时间发挥着演奏家理解的自主性与乐器演奏的内在规约。演奏同种民族乐器室内乐的不同团体、不同演奏家个体,都会对同一部作品有着不同的解读。正因为如此,这些作品在诠释的结构上有着更大的延展性与弹性。郭文景在《竹枝词》第三乐章《风竹》中寻找风声与竹笛音色之间的内在关系。音高上他选择采用同音或称为“单音”的创作技法。整体结构从E音这一单音开始,最后同样以E音收尾。在乐章行进过程中,音高同样不是最重要的因素,各种吐音的演奏法才是作曲家考虑最多之处。除完成基本的气吐、轻吐、内吐、外吐等,还有如快节奏下的吐音、似断非断的吐音、不同重音点之下的吐音等高难度技巧。演奏竹笛时的呼吸与风声本身就有内在的关联,因此,这个乐章除吐音的各种技巧外,还需在一口气之中慢起渐快下完成多音的长句子。这些竹笛的演奏技法与音色的探索,将风声的各种形态表现得自然、畅快。对于演奏者而言,单音上这些各具特色的演奏法,使作品有了内在的“诠释性结构”。能经受住时间检验的同种民族乐器室内乐在“可听的”“可感的”“可言说的”结构之间无断裂之感。再简而言之,以上的论述是在找寻感知的结构与认知的结构之间可自由穿梭的“隐形之门”。感知拥有自己的历史;它随着我们生命进程而不断变化,有时候甚至能在很短的时间内就变样;更重要的是,感知在精神生活的不同层面上有着不同结构,并会随某一特定时刻受到刺激的精神层面的变化而变化。只有在我们的显意识体验中,它才像格式塔心理学家所假定的那样稳固不变(安东 · 埃伦茨维格Anton Ehrenzweig )。 ③感知结构与认知结构间的变化可以被视为在一个水平的范围内(甚至是一条地平线上)而展开。这类变化与其相关联的新音色的探寻、新音响的开拓等意义(而非形式)共同进退。人们对这种新的关联意义的感受与思考总是稍纵即逝。感知不是观看的对象,而是聆听的方式。当感知发生变化时,人们不会看到它,但会用它来认知音乐作品。只有在人们意识到感知变化的瞬间,它才是可见的。通过这个“隐形之门”,我们可以看到这些同种民族乐器室内乐先锋性的作曲家如何通过改造听者与诠释者的“感知关联(perceptual relevance)”,而不费吹灰之力地打开了“认知独特性与创新性”的能量宝盒。

(二) 不同语言层的挖掘与创新

语言被认为是由“差异”或“对立”形成的,追求这种对立关系的极致之均衡是时代精神的象征。音乐语言的本质是表达:第一种是某种情感(或想要表达的、实现的诉求)形式上的呈现,即意象音乐;第二种是将某种特别的音响呈现出来,转化形成了某种特定的音乐语言—每一部具有创新性的作品都有自身的组织形式和独特的规则。同种民族乐器室内乐语言“独特性”的根源在何处?他们在创造出全新的语言过程中,抗拒哪一种语言,又如何进行颠覆性措辞与表述?

1. 母体语言:以中国民族民间音乐素材为根基

贾国平对同种民族乐器室内乐创作中包含的传统文化持有的态度是:现代作曲家对其应该“再理解、再发掘、再创造”。他认为,“中华传统文化与当代音乐创作”这一论题实际上是 20 世纪 30 年代以来中国音乐创作的历史与文化语境。他在归纳近百年中国作曲家对传统文化元素的表达形式的基础上,认为当代作曲家应从当代语境出发,进行传统再学习、探索传统文化元素再创造、再表达的新的可能性。 ④《雪江归棹》汲取了南音音乐中每一次新的段落开始都以弹拨乐奏出“D—E—C”三个音(或此音高关系)这一重要元素。如在其中“群山皎洁”的第23—25小节,胡琴组各声部用以泛音混合着哼鸣的方式,先后奏出这三个音(见谱例1)。在以打击乐器持续的震音音型中,后续的胡琴族与阮族各乐器又将这组音乐素材的音响拉宽为立体空间,好似是这三个音的回声与泛音。

秦文琛的《影子之舞》运用了朝鲜族的节奏与杖鼓的演奏法。其中涉及的朝鲜族音乐节奏⑤共5种:半古哥里长短(其特点是在一个68节拍中重音位于第5个八分音符)、阳山道长短(98节拍中重音位于第二拍)、道道里长短、扁长短。这首作品保留了朝鲜族这些节奏型中长短不一的不均等节奏特点。如第22—23小节,将其节奏呈现为:八分音符+十六分音符的节奏型,保留了朝鲜族的长短组合。两个紧邻的小节同样为长短组合。作品中阮族的演奏方法与朝鲜族的杖鼓有直接关系⑥,集中用到了鼓里弓奏法:细槌奏法(两个装饰音,用槌头敲出花点,随即敲打原拍)、颤槌奏法。作曲家将长短组合的各节奏形态与杖鼓的演奏法加以综合演变,最终以独特的音乐语言叙述。

音乐的语句词汇是一种可塑材料,这种材料的特性使得它似乎可以通过对其操作以建立某种“语言学形态”(the linguistic state)。但无论如何操作,他的内在所含有的母体语言,在隐秘、谨慎、隐约中唤起具有相同文化背景听者的回忆之意味,引发不同文化背景的听者强大的好奇之心,同种民族乐器室内乐的创作尤其如此。恒常不变的因素是艺术对自身的关注,同种民族乐器室内乐在寻找母体语言的过程中,也找到了与作曲家自身传统相关的某种呼应。

2. 转化语言:将西方作曲技法“转述性的再创造”

通过音乐文本分析可以发现,所列举的这些同种民族乐器室内乐中运用的技法与西方现代的创作技法有其内在的关联,如“微复调”“点描法”“多调式”“斐波拉契数列”“卡农模仿”等。但作曲家并非不假思索地安置其中,而是通过拨云见日的技巧,创造出远超越这些技法自身意义、全新的作曲技法。这时的作曲技法以更加充分的姿态出现—它们不再是一种局限于西方既定规范的准则,而是一种挣脱了僵化国别界限乃至一切界限的生命体。郭文景的《竹枝词》中用到“点描”手法(如第二乐章《竹雨》开头处)、三重复合调式、双调式、多调式、有限移位调式、序列技术(如第二乐章)、梅西安有限移位模式、自由复调、音块等创作技法。现选取其中两个技法进行举例论述。第一,创造性地运用“点描”手法。第二乐章《雨竹》之所以采用点描手法,与作曲家寻找竹笛音色与雨滴之间的关系有紧密联系。点描,在整体音乐流动上会有聆听上的“不确定性”“似是而非”“不对称”之感,使得音乐具有无法预知结局的一种美感。但如果一直将这种“不确定”持续到底,也会造成听众“不知所措”的聆听上的疲惫,所以,作曲家在点描中放入了几个具有聆听线索般的“小提示”因素:一是在纵向的结合上常会出现纯五度,并且频率不低;二是运用核心动机的重复、变形、加花等形式高频率地出现。这样的“点描”技法,就属于作曲家自己特有的并且是脱离开点描、超出它自身含义的崭新的作曲技法。第二,创造性地运用“自由模仿”。关于《竹枝词》中的自由模仿的整体布局可参看王云飞的论文中的分析。 ⑦但这里仍需对《竹枝词》中单音与单一音色下的自由模仿手法进行总结归纳。

(1) “单音”素材下的自由模仿:① 通过将固定的节奏型进行裁剪、增多、延留时值等方式进行自由模仿;② 重音位置更换;③ 在以单音素材为根基的情况下,悄悄在固定音型中加入极少量的与原单音为三度与四度关系的第二个音、第三个音,但只以闪现的方式出现,迅速再回到单音素材。

(2) “单一音色”素材下的自由模仿:① 同一动机材料在不同声部以不同的音区、不同的演奏方式呈现;② 将同一动机材料拆分若干更小的元素,交由不同声部完成;③ 三支竹笛纵向时,某一支竹笛演奏完整动机材料,其他两支竹笛共同合作完成同一个动机材料。所有以上方法,当各声部在不同时间点进入、不同音区戏剧性更换、三支竹笛两两不同的组合……加之起来,这里的“自由模仿”就成为属于此作曲家特有的自由模仿,这也是同种乐器编制中所呈现的特有的一种多声部写作方式。陈牧声的《品 · 相》创造性使用的自由模仿手法,如力度卡农、节奏卡农等。在排练号A(第28小节开始)等地方出现了力度卡农(见图2)。图中显示出来这里所用到的力度模式为:pp-f-pp-mp-ff。除最开始的pp力度与ff力度都是齐奏外,中间的力度变化均为相隔一个四分音符的距离而进行卡农模仿。各声部出现的顺序为:I→V→II→VI→III→VII→IV→VIII,这个声部顺序是一个模进,公差为1的等差数列。力度卡农还可见第132—137小节处,图中所用的力度模式为mfz(见图3)。八个声部两两分成四组,以组别④—①—③—②—④—①—③的顺序做距离为两个四分音符的力度卡农模仿。作品还用到了节奏卡农,如在排练号L(第165—177小节)处(见图4)。图中显示中心节奏模式为,各声部以VIII—VII—V—VI&VIII—I&VII—V—II&VI—I—II&III的顺序做节奏卡农:序号①节奏卡农的距离为八个四分音符,序号②节奏卡农的距离为四个四分音符,序号③节奏卡农的距离为两个四分音符。将西方现代性作曲技法进行再创造的过程可以照见作曲家的另一个追求:将呆板平庸的作曲技法转为独特新颖的音响,实现前所未见的绝对唯一性。且在应用这些技法时,作曲家们极为谨慎,绝不滥用,一切技术只为最终的音响服务。

3. 衍生语言:由个人才华与想象力所衍生的独创性语言

即便学习了中国传统文化、掌握了西方作曲技法,与创作的实质结果也并无直接因果关联。作品可以穿越历史长河、不朽于世的奥秘终究还是离不开作曲家个人的才华与无法具象描述的、神秘的想象力,而这些正是隐藏于作品中最宝贵的独创要素。也许仅仅是灵光一现,但作曲家能够“抓住瞬间”,使它们在维持一个明确的、得到控制的、永远可见的、有形的作品中得以存留。《雪江归棹》中运用了斐波拉契数列,作品中的休止符、小节线、织体变化的安排与此数列有关。如第一段落“水天一色”中各小节对应的变化(见表3)。从表中可以看出,语句的长短与音乐的呼吸停顿对应着斐波拉契数列中1、2、3、5、8的精确安排。速度的变化是此数列另外一种方式呈现:第一个速度 =30出现在第1小节,第二个速度=45出现在第7小节,到此为止,计算速度=30持续了6个小节,这里的6个小节来源自7—1=6;第三个速度=52出现在第12小节,到此为止,计算速度=52持续了5个小节,这5个小节来源自12—7=5。织体在总体为19小节长度的段落中变化规律为:“单音”,持续1个小节→“震音”持续2个小节→“颤音+滑奏”持续3个小节→“带装饰音的滑奏”持续5个小节→前面所有织体的综合持续8个小节。这些看似能够精确对照着数列化的结构设计中实质蕴藏着作曲家独有的艺术直觉。理性的数列只是作曲家主动选择的“限制”,但在表象的“限制”之中,通过乐器音色的转变、泛音与实音不同方式的交替、不同演奏法的穿插等方式,可以在音响内部创造出无穷的层次与组合,使之音响更丰满与灵动。

《跳弦》将12把二胡分为五组,定弦分别为:第I组(1把二胡)G—D;第II组(1把二胡)A—E;第III组(2把二胡)B— F;第IV组(3把二胡)C—G;第V组(5把二胡)D—A。所有的定弦虽改变传统二胡的D—A的基本音高,但未改变二胡双弦间纯五度的基本音高关系。这是作曲家为了将二胡天然的共鸣性最大可能地发挥体现出来。而将定弦的音高加以调整,是因为五组定弦后呈现的天然音高从低到高为G—A—B—C—D—E— F—G—A,这些音高如纵向齐奏后会呈现出含有5个大二度及2个小二度的“自然音块”。这样仅从12把二胡所有的空弦本身就已经形成了特有的语言要素(见图5)。音乐行进中,12把二胡在纵向上所形成的和声排列为以下几种方式:( 1) 二度逐渐向上或向下叠置形成的和弦(如第36—39小节,从高到低依次出现的音头为: C—B—A— G— F);( 2) 齐奏时二度叠置形成的和弦(如第60小节,从低到高依次为:C—D—E— F;或第65小节,从低到高依次为: F—G— A—B— C)。这些和弦与二胡原始定弦的排列相吻合。采用符合二胡乐器自身特点的五度定弦,为的是找到乐器最本真的自然音色,这再一次证明周湘林倾向于寻找更贴近中华民族原始生命力但又充满独创性个人化的语言。

所有作曲家都在寻找与建立特属于自己的语言。他们不断地学习、挑战、推翻、否定、批判、解构、重构……都是为了成为真正的自己。有多少不同的作品,就有多少不同的表述。表述中所用到的语言,都被纳入一个独一无二的音乐作品之中。同种民族乐器室内乐的作曲家以本民族文化为根基,以西方现代性作曲技法为养分,以自己身体中神秘的才华与想象力为创造本源,加之“勇气”作为强大的助推器,最终穿破所有以往作品恒定的形式和秩序,书写出一个又一个先锋性的艺术作品。

二、 直达声音本质的作曲记谱

作曲记谱是音乐声音形态的文本化。中国传统对于音乐的记谱已经用文字、符号与数字将演奏法、指法、所奏乐器的位置、音乐流动形态等记录下来。这样的记谱方式,在伍维曦的一篇《以辞指声与声辞合抄—试论中世纪附加性乐曲与魏晋乐府歌诗的文本与音乐关系之异同》论文中形容为“音乐—文学综合体”。他认为:“不同的曲调往往共享着一个具有较高识别度的材料库,这正是被以口头即兴方式‘制作’的许多自发性‘音乐—文学综合体’的重要特性,熟悉这些材料的艺术家会娴熟地凭借记忆信手拈来,像变戏法一样造成许多曲调和歌词你中有我、我中有你,但又并不完全一致的景观。”⑧而西方的记谱,在经历了纽姆谱、圭多等人发明的线谱直至进入20世纪后,出现了极为精密、高度复杂,甚至脱离了音乐听觉的难以识别与捉摸的记谱方式。对此,当代的中国作曲家想要拒绝这种文本的极端化潮流。 ⑨简而言之,他们想要找到直达声音本质的记谱方式。

(一) 反西方现代的“以简御繁”式记谱

同种民族乐器室内乐作品的乐谱中,作曲家尝试用“以简御繁”的方式记录出音乐流动的本质形态。周湘林在《跳弦》中仅用了四分音符、八分音符、十六分音符的时值,而三十二分音符只有在记录二胡的震弓奏法时才偶尔使用。音乐的续进通过速度与节拍的转换、细小音乐单元内在的呼吸而推动。陈牧声的《品 · 相》在大笛进入前,完全不出现任何节拍,将琵琶的每一次弹拨后的声音充分扩散,通过重音位移、自由卡农模仿、力度膨胀或收缩等手法推动音乐前进。秦文琛为阮族乐器而写的《影子之舞》中,所有声部出现的音符时值极其简单,但作曲家可以通过改变节拍的单位量与节拍的增减,创造出既有朝鲜族节奏神韵又可将阮族的自然声响得以充分发挥的记谱方式。贾国平的《雪江归棹》节拍很少变化,众声部间也没有蜂巢般繁复与交错的蠕动。每一个音乐段落都以整体、精简的方式前行。在聆听上完全不需要任何小节线的划分与提示,它的音响也远远脱离了小节与节拍的束缚。乐谱中除滑音、震音、泛音等常规演奏法的标记外,无任何其他人为发明的、难以辨识的记谱。

20世纪以来的现代作品中很多记谱将音乐作品变成了脱离声音本质,成为自我愉悦、自我欣赏的一种图画艺术。但进入21世纪同种民族乐器室内乐创作中,声音(或音响)是“主体”,而记谱是否能够顺利地传达出此“主体性”,这是中国当代作曲家正在思索的一个问题。在普通文化史中,扩散过程是随机的、非人性化的符号转移。音乐记谱的实质终究是创作者思想传达的媒介,是作曲家为了沟通的目的而抽取出来并加以实体化的那一部分。若记谱本身干扰了这种沟通与音乐的传达,那么,这些声音对于“他者”而言就变成了庞杂无序、无法预知、无从演练的“噪音”与“空壳”。最反现代的总是最现代的。这些作曲家用“以简御繁”的方式,让音乐中的声音以最自然、顺畅、本真的状态扩散与流淌。

(二) 搭建音响空间的可视化造型式记谱

为了能够将声音在空中流动的各种形态在乐谱中直接体现,当代作曲家采用一种更为贴切的形象化记谱方式。在同种民族乐器室内乐中,这种记谱可以直接体现单一音色在空间中的运动过程。从刘健为16支大笛而作的《风的回声》记谱中可以传达出这样一个信息—此作品要的是“声”而不是“音”。为了使听众聆听时聚焦在音色运动的过程,作曲家将音高简单化为C—D—E—F—G—A—B七个音。这些音高都是较感性、较即兴、较随机的呈现。节奏的简单体现在演奏者可以较自由地控制节奏。技法的简单体现在只运用了竹笛基本的花舌、气声和加花的一些处理。另外,用胶带贴上笛膜,声音会有些闷,但融合性会更好。竹笛是用双唇把气息通过吹孔引起空气柱的振动而发音,所以吹孔是笛子最重要的产生音色的部位,那么,通过改变吹孔处,比如带笛膜、不带笛膜,或贴什么材质的笛膜等因素的变化,就会让笛子的音色发声改变。所以,在这部作品中,刘健用透明胶带将笛膜贴住,使得所有笛子有较“闷”的声音,与风声或气声更加接近,他用这部作品将气流的各种声音、方向、形态探索到极致。刘健归纳了作品中基本的音响形态:弥散式音响、膨胀式音响、跳跃式音响、分层式音响、渗透式音响。所有这些音响形态并非一直单独出现,也并非划分的那么绝对,而是经常混合着、融合着同时出现。逐渐变动的过程中最后会汇入某一种纯粹的音响形态中。下图中呈现了全曲全部的音响形态(见图6)。这些音响形态,从作品初始的准确逐渐进入即兴、混乱状态,而当“无序”到达极限后就会是另一种形态的“有序”。这样的记谱,既体现出单一音色中声部运动的空间变化,又能使阅读者感受到所有声部间层的脉冲。当所有脉冲都反馈到此种音响的环路,令人想到回声。记录音响造型本身需要统合各种感觉。这样一种新的语言表现成为创作者的憧憬和追求目标。

(三) 体现民族乐器特性的形象化文字—符号式记谱

“如前所述,在以视觉形态记录音声的早期历史上,文字或类文字符号扮演过无比重要的角色,可以认为:欧亚大陆上各种古老的音乐文化中,绝大多数记谱系统—无论是记写声乐还是器乐—都源于文字或对已有文字符号的借用、简化与变形。”10来自中国古老的“文字—符号式”记谱是超出语言但涵盖语言的一种记谱理论。这样的记谱,来自同种民族乐器室内乐作曲家这样一种思维:顺着乐器自身的特性声音本质,而非逆着乐器特性去写。“文字—符号式”记谱强调并竭力地揭示出作品的完整内容。而艺术作品的质量包含在它的“内容”里,反之亦然,质量就是“内容”。同时,这种“文本性”(textuality)所带来的强度和完整性是一种力量源泉,牵引中国民乐找回最富其特性的“原始美学”。朱琳的《仓才》除应用了传统的琵琶基本演奏法标记外,还以“品外四根弦”作为一种谱号标记,并将触弦后的声音结果用文字记录下来。如“品外,四指指甲按弦,清脆之声”“在第二把六品的II、III弦按捂,发出暗淡音色”“在十五品上出效果音”“右手在拂手与六品之间移动弹奏”“逐渐往下移品,按节奏浮按四根琴弦并弹奏,发出效果音”“左手点状浮按弦,逐渐移至品与山口之间”。在这些文字下,同时出现琵琶传统演奏法的符号式标记,使作曲的记谱回归到最原始的意图—就在于为更形象的演奏诠释功能目标服务。这时的记谱,体现出音乐与作曲家之间“纯粹的共时样态”,发挥了声音与听众之间“纯粹的传播功能”。用“文字—符号”记谱,是将音乐内部意义不断层积,并且固化。继而,音乐中所有的激情、所有的新鲜感都留给了声音自然扩散的过程。用它所记录下来的作品成为思考音响、分析音响、反射音响的艺术。

(四) 揭示音响形态超越图像的脉络式记谱

对艺术作品而言,间隔和间距有时很重要。等距空间也可以变成一种节奏性的时间元素,类似有规律的节拍或脉动。当间距保持规范时,其他任何不合常规的元素重要性就会增加。秦文琛《燃烧的云》就是用间隔与间距将阮族的声音扩散脉络用超越图像的记谱方式书写出来。这种记谱方式是一种新的“图像”的语言形成的形态学思维,或是形象思维的再生。换句话说,“借由意象的思维”,也是意象思维的再生(见图7)。 11从这幅作品整体音响聚—散—离—合的脉络图中可以看到阮族所有声部在全曲中以一种群体的方式续进,音响的浓度与厚度变化的脉络走向就是此作品整体结构的印证。揭示音响形态超越图像的脉络式记谱方式,如同一个遥远的思想寓言,超越了记谱的象形性和图像性,使声音回到原始的诞生之处,再次去面对世界生命的基层之处生成的语言。

图7 秦文琛的《燃烧的云》音响脉络

三、 探索“无限”的开放性作曲思维

现代作曲技法特征、传统民族音乐元素等,这些都是外表,真正的内核是中国文化中对有限—无限的辩证思考,以及主体心性对时空的超越性延伸。这些作曲家同时具有诗性的中国传统文人的追求与批判的现代性辩证思维,力图通过自己的创作将大众从教条主义的沉睡中唤醒,从固化认识体系中松绑。同种民族乐器室内乐用探索无限的开放性思维不断开发着一个全新的系统。这些思维的本源出自这些作曲家一种“真正自觉的实践”,而这种实践是首先从关注日常经验下的悖论开始:单一音色中还有更多的可能性吗?音乐可以无和声无主题吗?音乐一定要不停地变化吗?音乐中的限制就一定等同于不自由吗?在以作曲家为主导一切的现代作品中,音乐的自然性到底如何呈现?在解密他们作曲思维过程中,一整套新问题凸显,而旧问题开始消隐。

(一) 从单一音色充分衍发的重构思维

真正的音色是冒险的,而不是来自惯性中的平淡之物。给听众留下深刻印象的音响是一系列的“突变”和“崩溃”,不稳定的音响碎片被稳定的乐器摩擦所捕捉。不同的组合方式下呈现出不同的样态。在同种民族乐器室内乐中,作曲家聚焦在某种单一音色上进行创作,体现着他们对音色的追求非多样性而是追求单一性,但在单一性中又探索着无限可能的多样性的重构思维。周湘林的《跳弦》想要探索出既能使二胡的天然音色发挥到最大可能性,又要寻找出12把二胡这样同族乐器编制下各种音色组合最多的可能性。作曲家从弦的材质、音区与音域、演奏法等方面进行创新性的大胆尝试,为的是在单一音色中寻找其更多层次的音响立体空间。首先,作曲家要求第I与第II二胡用“丝质弦”,一方面为了在乐队整体音区中的低音味道更醇厚,发音更粗糙;另一方面为了在12把二胡中形成天然的色差感:丝弦的厚重与钢弦的明亮,会形成一种混合色彩。第二,他在乐谱上明确标明二胡的内弦与外弦,因二胡内弦的音色偏醇厚,外弦的音色偏明亮。当演奏同一个音高时,两根弦的音色会完全不同。除了将内弦与外弦明确标写之外,作曲家还将指法标记出来,这是为了演奏此音后,演奏家能够更方便、顺畅地接入下一个音组。这一做法,说明作曲家对演奏的状态都有着明确的要求,并用自己所掌握的所有技法帮助演奏家达到某种最佳诠释作品的状态。对于二胡的演奏法,周湘林也有着独到和全新的探索,下面可从单个演奏法与复合演奏法两种分类来论述。单个演奏法:( 1) “微分音”的运用在作品中有多种呈现方式—① 滑音式微分音(如第32小节);

② 双弦的压指式微分音(如第102小节)。在乐谱上虽未显示微分音,但通过用力地按压二胡琴弦,会产生与此音高相关的微分音,这时的微分音准确来说,更是一种新的音色。这样的音色实际上最能体现中国民乐自然的特性,而且发音时会有一种汉语“声调”的感觉;( 2) “波音”:传统的二胡作品中波音多是二度,而《跳弦》中波音全部以三度呈现(如第36小节)。最高声部的二胡中,在G音上进行三度波音,为的是与第二拍出现的

G—B音组形成既有内在联系又有反差式的表达。因此,两个完全相同的G—B音高组具有了完全不同的音乐表情,不同的腔调。再将12把二胡以“微复调”的方式演奏,这时,外表为单一(二胡)音色的音乐,内核却架构出更复杂、多层的微妙涌动音响空间。(3) “用三个手指演奏双弦”,这是《跳弦》中另一个创新所在。左手同时用1、2、3指,3指为实际触弦位置,其余指仅为辅助—为的是发音更结实有力,如第100小节的第III二胡组。此演奏法伴随着滑音效果会更加明显与放大。除单个演奏法外,《跳弦》探索了很多未曾听到过的新的音色复合演奏法:

(1) “泛音+滑音”(如第46—57小节)。第V组二胡的所有声部,在高音区演奏泛音与滑音时,音响会呈现出类似从远处传来的芦笙吹奏出来的云南“飞歌”的灵动之感,若隐若现,似有似无。(2) “左手拨弦+右手拉奏”(如第55小节的第IV组)。左手拨奏空弦音G,右手同时在内弦上拉奏,这就形成了多声部的和音效果。除以上两种复合演奏法外,12把二胡长时间演奏双音,也是一种复合性奏法造成的多层次音色变化空间,如第74小节至作品的结尾。因为二胡的双弦分别用琴弓的弓毛与弓杆同时演奏,这本身就会产生带有粗糙的摩擦感的复合音色。周湘林为12把二胡而作的《跳弦》在演奏技法上打破了二胡原有的“陈规”与“符号系统”,超越了单一音色的局限,探索出更加多层次、多维度、多脉络既体现二胡这件民乐器“原始美学”,又具有多重“融合式”的全新音响。贾国平的《雪江归棹》是对胡琴族同种民族乐器作音色拓展的另一首作品。此作品是以胡琴族为主要编制构成,混和着阮族乐器与打击乐器。乐器的具体安排为:2把高胡/4把二胡/2把中胡/中阮/大阮/2个打击乐(演奏者,乐器包括哇哇弱音器/藏铃/庙钟/鼓/空竹/木盒/木鱼/排鼓/音树)。《雪江归棹》不再是以音高、节奏为核心创作要素的作品,而是寻求同种民族乐器单一音色内部中的无限可能性,用作曲家本人的定义是“单声—多维的立体音响空间”(如第4小节,见谱例2)。谱例2中4把二胡齐奏C音的颤音。第I与第II声部演奏C—D的滑音,并在D音上以颤音做停留;而第III与第IV声部演奏C音上逐渐升高的微分音滑奏,最后以升高34的C音颤音持续收尾。加之其后紧跟的高胡声部D音为核心的跳跃音型。这时所听到的整体音响是一个带有丰富表情的长时间延留、很厚重的单音D音。总体而言,《雪江归棹》中对同种民族乐器音色安排有以下分组:胡琴族内部音色安排与阮族内部音色安排,其中两把高胡之间音色对比不大,但4把二胡内部的演奏法、音色变化丰富,2把中胡之间音色对比较小;大阮与中阮在纵向上常共同完成同一种音色,所以演奏法也较一致。它们更多时候发挥着声部间的错位、和声构成等角色功能。贾国平认为,同种乐器的编制仅仅是一种方式、一个工具,最重要的是要通过它探索如何用最少的材料进行多维度的音色组合与变化。这也正是为什么《雪江归棹》音响结构听起来如此集中,但又不失丰富性的原因所在。总之,同种民族乐器室内乐是在探索单一音色限制之下的自由与超越。选择写作同种乐器,对作曲家来说是一种主动的“限制”,对此,贾国平曾言及:“作曲家要思考如何在自我限制与约束中进行创作,对某种音乐的拒绝就意味着对另外某种音乐的聚焦。” 12回避当下民乐创作的既定范式所诞生出来的同种民族乐器编制的作品,为的是以其自身的方式在音乐艺术上变得更富表现力和雄辩性。这些作曲家通过不断地探测边界来界定其极限,这是他们永恒的攀援。

(二) 反既定形式与观念的逆向思维

同种民族乐器编制解决了目前民族管弦乐器间音响、音量不平衡的问题,同种乐器的编制,将某一种民族乐器的特性化音色彻底发挥出来。在以这样的编制去创作室内乐时就会出现“反配器”现象。有关“反配器”概念周湘林曾说:“反配器一词与配器一词相对。在室内乐中的‘配器’,是指写作时要考虑两个主要问题—一个是音色融合的问题,另一个是乐器间音量平衡的问题。那么,在同种乐器为主的作品中,因为音色天然统一,不用考虑以上两个问题,音色与音量问题不用特别地去解决,所以称之为‘反配器’。”但周湘林同时认为,“反配器”的同种乐器作品的写作对作曲家来说恰恰是一个全新的挑战。因为音色与音量平衡问题不用考虑的话,势必要求作曲家在其他方面进行更有趣味、更先锋地拓展。秦文琛对同种民族乐器室内乐创作也有自己的逆向思维。在某阶段创作时他曾考虑,音乐是否可以没有主题,是否可以不预设主题。在他看来,一旦用一个确定的主题去发展,就是惯常的西方思维。音乐可以没有和声也不要旋律么?当以上三种最重要的音乐组成部分全部消除后,音乐的动力是靠什么来推动?他认为音乐中一直持续的那个音很重要。音乐的紧张度是通过音色的对峙与音响的密度所完成的。13在此,同种乐器编制的创作念头便由此产生。陈牧声在选择同种乐器编制进行创造性探索,是源于他在思考如何在作品中体现“声音的自然性”,而非控制性。为了实现声音的自然性,他首先摒弃掉在作品中引入唤醒听众记忆的熟悉旋律。他认为,如果将熟悉的既有的旋律嵌入一首作品中的话,会破坏掉声音的自然性。在此基础上,他增加了“声音的预示性”—一个声音还没有出现的时候,要让别人先看到“小荷才露尖尖角”。其后这个声音再次出来时,很自然,不会给听者带来陌生感。这个出现频率很少的声音,再和其他原有一直持续的声音慢慢交织在一起时,如同“鱼水交融”般成为一体。此外,他也曾表达,一个声音出来就是一个整体。包括它后面所产生的回声、贴随它的各个声部的声音,都是从它这个声音生发出来,因此,一个声音就是一个整体。在同种民族乐器室内乐作品中,无论是“反配器”还是“反主题”“反形式”,无不体现了作曲家更深层次的思考:在创作中不要什么、拒绝什么、克服什么……这些问题的答案映照出他们在追求什么、寻找什么、超越什么。每一次面对新的创作都是一个探索、创新的契机,这些契机促使我们去重新思考、重新改造历史性和批判性任务。正如几十年前艾略特(Eliot)在他最著名的批评文章中所述:“作为一条美学原则,而不仅是历史性的批评……艺术家必须遵守与坚持的原则并不是单一的;当创作一件新作品时所发生的一切,其实也同时发生在这之前创作的所有作品中。现存的文化丰碑彼此间形成的理想秩序,由新作品(真正新的作品)的引介而改变……现存的秩序必定会由新奇事物的介入而发生变化,即使是细微的改变。”同种乐器,看似是一种“限制”,实质是逆向思维下生长出来的另一种“自由”。

(三) 重视聆听体验与感知的音响性思维

现代艺术的突出特性之一,即让艺术从单纯的艺术对象中解放出来,而更多关注到参与艺术实践表演者、欣赏者以及周遭环境的种种关系。同种民族乐器室内乐呈现时的空间感与听众感知间要形成和谐的联结。作曲家会考虑到声场的设计、演出时舞台位置的安排、音响形态的聚合与扩散等。之所以持有重视聆听体验与感知的音响思维,是因为在这一感知模式找到的重要线索中,音响的整体性是通过感觉,而不是通过认识获知的。一个单纯的“音响瞬间”就足以令听者听到一切,体验到作品的深度与完整性,从而被它说服。同种民族乐器室内乐在音响上与其他民族室内乐最大的不同在于,它们在音色上有种天然的统一性,时常会带给听众“视听音响空间的混淆感”。若作曲家对其乐器的舞台位置有着明确的安排与设计,那么,在音乐厅的传播声场空间中更会加强这种视听上的混淆感。《跳弦》将12把二胡分成五组,分组上的数量一方面与斐波拉契数列有关,另一方面与音乐厅的声场设置有关(见图8)。作曲家将不同组别进行个性化的位置设定:I与II相对,III与IV相对,二胡数量较均衡。第V组人数最多,放在最后,离舞台更远。为的是音响空间上第V组与前四组相互对映。声道传导位置安排得当,声音特点就会发挥得更好。乐器舞台位置设计好之后,将12把二胡各声部形成视听空间的立体混淆感是由作品内部的音乐材料去实现。(1) 相同音响形态的空间安排:第36—45小节开始,五组二胡都由齐奏开始,从第V组开始,各组以正拍→延迟两拍→四拍→六拍→八拍的时间方式进入。第V组与第IV组内部声部间的运动方式一致,规律为:第V组内从低到高的声部E— E—C前十六这一节奏音型均以错后一拍的方式排列;第IV组F—B—F后十六这一节奏音型同样是以错后一拍的方式排列。其余三组二胡声部则以较自由的方式进行音型的切换。这时,音响空间如同“细致叠化效果”—呈现出某种清晰的声学表达。(2) 不同音响形态的空间安排:如第47—58小节,这里的音响形态可以分为四层,A层(第V组二胡)为全曲一直出现的节奏音型的音响层,B层为第I组与第II组二胡分别所奏的七度滑奏音型,C层为第III组二胡所奏的五度微分音级进音型,D层为第IV组二胡所奏的带有拨弦的前十六重音音型。四层不同形态的音响在空间上形成了内在的冲突与对话,使得音响呈现一种无特定规则的音响“造型”感。

图8 周湘林的《跳弦》舞台位置示意图

(3) 全奏时音响的空间安排:当全曲进入第74小节,音响出现完全不一样的空间感。这时全部以双弦五度奏的各组二胡在空间上发挥着不同的作用。第I组与第II组演奏两个重要的音型组合,充当音响空间的底色;第IV组像是空间的复合色,强调与加重音型②;第V组所奏的音型像是故意捣乱的因子元素,混淆与扰乱了听觉惯性,破坏了原有的呼吸与起伏规律;第III组所奏的均等的八分音符节奏音型,更像是听觉上的安定剂,好似将起皱的纸张延展铺平。这些不同音响间层彼此互动时的对冲与越来越密集的跟紧变化,使得听众的心理期待值达到最大,被作品的音响世界完全吸引进去。(4) “极端音区的运用”也增强了12把二胡整体空间的立体感—使二胡的音域扩大、再扩大,体现出作曲家追求最极致的艺术表达。全曲音响形态的更迭交替、力度不断叠加的延展增厚、音乐情绪持续涌动的衍变在“微复调”的运用中呈螺旋状前进。有关“复调”与“微复调”,周湘林对其有自己的理解。他认为,复调是时间运动上不同线条的变化;而微复调所体现的是作品外部环境是平静的,但内部空间在极速的蠕动。“横向铺陈空间”更窄,“纵向游走时间”差别更微小,甚至小到好似齐奏。每一个蠕动的微细胞以不断的位移来进行自我超越,若仔细去解读其中层层涌动的音响形态之流,我们能够看出整体音响空间其演变过程中既连续又断裂的分合因缘。不同音色衔接的方式正是音响空间中重大的转折点,也是感知《跳弦》音响的一个密码。音乐材料在空间与时间上的“尺度”(scale)、“比例”(proportion)、“对称”(symmetry)和“构造”(composition)在同种民族乐器室内乐中有着特定的含义。它们具有不断变易又永恒回归的双重个性,直接影响到听者对其音响的感知、体验与认知:要理解一部音乐作品的音响空间,实质是去感知某种已被构思之物。而作曲思维的抽象性与音响空间的实体性之间,后者是前者的再现,前者是后者的构成。他们的持续互动,建构出宇宙精神均衡和调和的音响意象。

(四) “以形写神”的古代文人思维

中国当代作曲家选择同种民族乐器创作与中国艺术家传统的“于有限中见到无限,又于无限中回归有限”的审美性有关。14如《雪江归棹》体现了作曲家追求与向往朴素、淡雅、单纯的音乐世界—在作品中体现为音少、变化少。再如《品 · 相》中所显示的两个重要音乐美学:( 1) 隐藏的乐音—显现的非乐音;( 2) 隐藏的非乐音—显现的乐音。陈牧声用“声音扩散的过程”对其进行诠释。他认为,一个确定音高的音发出来之后,其扩散过程中实际上是包含噪音的非乐音,只是听者被确定的音高分散了注意力,没有留心到这些乐音中的噪音的存在。反之亦然。非乐音的发音中也包含乐音。如用琵琶的四根空弦同时捂弦弹奏或其他非乐音演奏法,实际上也能听出空弦自身的声音,只是听众此时的注意力都集中到噪音本身上了,没有留心去听其中的乐音,因为空弦振动的音高是能听到的。他将此现象比拟为“水面的浪花与水下隐藏的暗流”。下面以《雪江归棹》与《品 · 相》为例,分析作曲家如何用“似离而合”的笔触、“虚实相间”的勾勒、“以形写神”的点化,书写出宏伟深远的音乐宇宙气象。宋代赵佶的《雪江归棹图》中使用了传统绘画中的“三远法”15。由这“三远法”构成的空间不再是几何学的透视空间,而是诗意的创造性艺术空间,通向音乐境界,渗透着时间节奏。其构成不依据算学,而依据动力学。 16严羽《沧浪诗话》曾论及唐诗中的境界:“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像,言有尽而意无穷。”17此种境界即贾国平《雪江归棹》所达到的境界。作品中的“形”是同种乐器为主形式之下的音色与音响建构,目的是体现《雪江归棹》画作之“神”。贾国平认为,观赏《雪江归棹图》就可发现其时间的流动性。《雪江归棹》分为五个部分,各部分的律动、音乐形象与标题密切相关。第一部分“水天一色”中,胡琴族与阮族乐器运用了大量的自然泛音。这些泛音与空弦音的高频率交替,加之单音、颤音、震音、带装饰音的滑奏等越来越密集的不同织体的更换,使音乐呈现出空灵、悠远的形象与气质。到了第二部分“群山皎洁”,同样又是单音D,但变换了音色组合的方式:大鼓持续弱奏,阮族乐器单音有宽广到密集的自然弹拨。逐渐大鼓的音色中融入空竹在空气中打转的声音,润色了鼓的低沉与厚重。这时的音响呈现出静谧、辽阔的宇宙和谐之感。进入第三部分“鼓棹中流”时,胡琴族乐器采用泛音与实音加之滑音的奏法共同演绎了快速划船的动态感,阮族乐器用自然泛音与空弦音在此用稍宽的节奏叠以附加。打击乐的木鱼与木盒的加入强化了“划船动态”的力度感与立体感,使其音响的空间感与画面感融为一体,栩栩如生。这一段落中在音响上出现两个非常神奇的效果:第一个从第55小节开始,胡琴组共同演奏泛音的长音,听起来很像是某种吹管乐器的长音;另一个是进入第59小节变换速度=96时,排鼓开始进入,胡琴组所有声部大片滑奏,这时音响听起来更像是划船比赛快要到达目的地,所有人在加速,为了争抢冠军的激烈场景。进入到第四个段落“落叶萧疏”,胡琴成组所奏的震动音型反而变成了背景,阮族乐器的远距离滑奏与打击乐的木鱼与音树的音响成为中景与前景。音响从高到低大幅度滑落。进入到第五部分“片帆天际”时,所有乐器融合为一个共同体,这时的胡琴族音响呈现出与其他乐器组稍浓重的音色感,流动时,在整体音响中忽隐忽现。这几个部分连贯起来就成为《雪江归棹》画卷声响化的缩影。关于中国的音乐与画作之间的关系,宗白华先生形容为“节奏化的空间”,他认为”节奏化的自然,可以由中国书法艺术表达出来,就同音乐舞蹈一样。而中国画家所画的自然也就是这音乐境界。节奏化了的自然,可以由中国书法艺术表达出来,就如同音乐舞蹈一样。而中国画家所画的自然也就是音乐境界。他的空间意识和空间表现就是“无往不复的天地之际”。不是由几何、三角所构成的西洋的透视学的空间,而是阴阳明暗、高低起伏所构成的节奏化了的空间。 18尽管我们很难回到《雪江归棹图》画者当时的观察情境,把作画者观察到的实际景致跟画面进行具体比较,但是根据观察的经验来分析,作画者在画面中应该是做了删繁就简、疏密适度的主观取舍,而这其中所形成的间距与间隔就成为“节奏化的空间”。贾国平将这种“时间的动”与“空间的静”用一虚一实、一明一暗的音乐渐层勾画出来,使之《雪江归棹》有了“时空合一”的境界。陈牧声《品 · 相》中所用的数字与中国传统的文化有着紧密关联。乐谱的封面有一副洛书图。 19图中显露出洛书序列的相关数字信息(见图9)。

图9 陈牧声《品 · 相》中的“洛书图”

这些数字在作品中都有其对应的意义。首先,数字“9”位于上方的最中央,9在《品 · 相》中体现为:8把琵琶+1支大笛=9。而关于“8”这个数字,在作品中体现为8把琵琶与其舞台摆放位置所代表的八方轰鸣声场。数字“4”体现为每个琵琶4根弦(4个手指去弹拨),这4根弦不仅音高不同,音色、泛音都不相同。那么8×4=32个音高,但加之音色与泛音的变量,8把琵琶便可产生层层叠叠的细微的新音响变化的可能性。数字“3”体现在乐谱中琵琶触弦三个不同位置:“上”—右手触弦点位于第三品附近;“中”—右手触弦点位于二十二品附近;“下”—右手触弦点距拂手1—2厘米位置。数字“2”一方面体现在如24—64把琵琶时,围绕音乐厅的四方各分为两组琵琶;另一方面体现在作品中以D为隐形的中心音。从作品最后三个小节(第184—186小节)还可找到与洛书图相关联的空间关系(见图10)。

图10 陈牧声《品 · 相》中与“洛书图”相关的空间关系

图10中可以看出以D为中心音的音高的镜像关系—8把琵琶形成了9个音,出现的音高顺序为:声部VIII 奏 B音—声部VII奏F音—声部VI奏C音—声部V奏G音。接下来,声部所奏音高的数量以递增的方式有所变化:声部I奏A音—声部II奏E音—声部III奏B音,声部IV奏 F音。以上8个音高加上最后声部IV奏出的D音,形成了8+1=9个音高总量。D音由声部IV奏出,用乐队声部中央的位置体现D的隐形中心性。而除D音外的所有8个音高,均以纯五度方式序进,为了体现出图中数字“5”在九宫格最醒目、最中央的位置。通过以上两首作品的分析可以看出,当代中国作曲家创作的思维重心正在位移。进入21世纪之前,他们长时期地探索与学习各种复杂的现代技法,而当下,他们的思想轨迹又回到在看似单一的系统中找寻无限的可能。这时,他们对当代音乐中“创新性”的看法更加丰盈,他们所主张的已不是一种局限于传统规范、复杂多样的民乐器组合,而是一种内于中国古代传统文人思维又要溢出其框架原则的、在“有限中探索无限”以形写神的艺术表达。

结 语

同种民族乐器室内乐创作旨在凸显单一音色的衍展,用看似“低”对比度的乐器组合呈现出“高”丰富度的音响结构,其创新之处就在于从技术性结构转向音响结构,再从音响结构转向个性化语言结构—从音乐表象转向音乐的整个叙述过程。同种民族乐器室内乐作品不再保持模式化结构,音乐语言极度精确与简练,在配器上与传统民族管弦乐法迥然不同,进而为听众带来新的聆听体验,最终呈现出中国传统艺术那种“于有限中见到无限”的超越。就作曲技法而言,在同种民族乐器室内乐创作中,作曲家们更加摆脱了以往民族乐器室内乐的常规结构,根据内心的听觉把握,通过音响的流动延展、疏密变化、速度对比等组织结构,基于母体语言,进行“再理解、再发掘、再创造”;也将微复调、点描、多调式等现代技法实现语言进行转化,更在此基础上,由想象和才华驱动,衍生出各自独具特色的音乐语言表达。就作曲记谱而言,同种民族乐器室内乐创作更注重直达声音本质。作曲家不拘泥于传统的一般记谱方法,也拒绝那些高度复杂、违反认知和模式的西方现代记谱,更多从本民族音乐符号转换实践中获得启发,追求“以简御繁”的、具有可视化造型的或直接体现民族乐器特性的文字—符号式等记谱方式。就作曲思维而言,同种民族乐器室内乐创作讲求从有限中探索“无限”,这是作曲家们的一种“自觉的实践”,他们在作品中通过对单一音色的创造性重构、对既定音响之外的声音(组合)潜力的挖掘、对音响空间感知层面的精心考量,以及对传统文化中形式之外广阔世界的超越性延展,力图实现音乐音响的无限可能性。同种民族乐器作为一个编制,所演奏出的作品是否能够让人震颤、是否散发着狂野的生命力……这些都裹挟着作曲家个人的情感与追求。透过这些作品,能看出作曲家们所持有的严肃性与整体性,以及自身在文化建设中的作用。他们是具有文化洞察力的一群人,他们始终在思考和面对两个问题:一是艺术家能不能拿自己的作品说话?二是这些作品是否能对自己的时代说话?作曲是一个“探险”的过程,创作同种民族乐器室内乐的作曲家以更勇敢、更尖利、直接穿透的力量开启了一种新的角度,去面对其他维度的更多可能性—他们可以让未来提前到来,可以让未来倒着行走。艺术作品总是诞生于冒着危险的人,诞生于到达一种经验尽头的人,这一尽头是没有人能够超越的极点。他们的出现使我们相信,真正的先锋,一如既往。

注释:

① 可参见夏雨言:《 浅析琵琶室内乐作品〈仓才〉》,中国音乐学院硕士学位论文,2016。

② 周乔:《 同种乐器重奏写作特征》,上海音乐学院硕士学位论文,2013。

③[ 美] 安静主编:《 白立方内外—当代艺术评论50年》,三联书店,2017,第88页。

④ 出自贾国平“2018海峡乐谈:中华传统文化与当代创作研讨会”的发言稿。

⑤ 朝鲜民间音乐主要的节奏有:古哥里长短、半古哥里长短、扎进莫里长短等20多种类型。可参见金仁锡、崔玉花编著:《 朝鲜民族杖鼓演奏法》,延边大学出版社,2005。

⑥ 杖鼓的基本演奏法:1. 弓面奏法—包括大弓奏法、小弓奏法、添弓奏法、鼓里弓奏法、鼓里弓弓奏法、莫弓奏法);2. 采面奏法—包括大槌、小槌、添槌、莫槌、细槌、颤槌。

⑦ 可参见王云飞:《 无限自由之空间—郭文景〈竹枝词〉》之横向组织原则探微,载《音乐与表演》,2017年第3期。

⑧ 伍维曦:《 以辞指声与声辞合抄—试论中世纪附加性乐曲与魏晋乐府歌诗的文本与音乐关系之异同》,载《艺术学研究》,2020年第 6期。

⑨同⑧。

⑩同⑧。

⑪[日] 松田行正(yukimasa matsuda)编著:《 圆与方》(the functions of circle and square),中信出版集团,2017,第213页。

⑫同④。

⑬钱仁平:《 中国新音乐年鉴—秦文琛访谈录》,受访于2013年。

⑭“ 中国人不是向无边空间作无限制的追求,而是‘留得无边在’,低徊之,玩味之,点化成了音乐。”—出自宗白华:《 美学散步》之《中国诗画中所表现的空间意识》,上海人民出版社,2005。

⑮“ 三远法”即“平远”“深远”“高远”。

⑯同⑭。

⑰同⑭。

⑱同⑭。

⑲张继桓:《 洛书数学》,载《内蒙古社会科学》,1997年第4期。