内容提要: 周传瑛是百年苏州“昆剧传习所”首科“传”字辈杰出代表,当代著名昆剧表演艺术家。作为改制后的浙江昆苏剧团团长,参与编导并与王传淞等领衔主演新编昆剧《十五贯》成功演出,复活了昆曲,赢得了“一出戏救活一个剧种”之赞誉。60年昆剧艺术生涯,周传瑛艺术造诣精深、舞台经验丰富,演唱表演艺术风格独具特色;其行腔咬字凿实,念白高亢有力,注重顿挫的节奏感;表演巧妙化用戏曲表演程式塑造舞台人物形象,栩栩如生、鲜明生动。60年昆坛守望,周传瑛承传南昆精华、锐意进取,形成了唱做俱佳、儒雅清逸、出神入化的南昆浙派生行舞台表演艺术体系。

关 键 词:周传瑛;南昆浙派;生行演唱;风格特征;审美意蕴

在为数众多的戏曲艺术中,昆曲因其严谨规范的传承方式、清丽曼妙的表演特色、精美典雅的美学追求,成为中国古典戏剧舞台表演艺术的最高典范。清朝末年,像摇摇欲坠封建专制王朝一样,随着伶人业已年老力衰,昆曲亦沦入衰落不济的窘境。幸有苏州“昆剧传习所”,孜孜以求地担负起正宗昆山“水磨腔”表演演唱艺术承继大任;但终因战争频仍、国破家亡,昆班难以为继、举步维艰,60余位“传”字辈学员流离失所,各奔前程。至中华人民共和国成立,硕果仅存的“国风”昆苏班漂泊于杭嘉湖一带乡镇草台,七八位演员以表演荤(昆)素(苏)两腔混搭剧目而艰难地度日,执着坚守在昆曲唯一戏班活态传承领地。中华人民共和国成立之初,“国风”剧团自登记落户杭州并改制民营公助之后,迎来了艺术新生。特别是改制国营后,以周传瑛、王传淞等“传”字辈为代表的“浙江昆苏剧团”,凭借一出具有丰富人民性和高超艺术性的新编昆曲历史剧《十五贯》,“使古典的昆曲艺术放出新的光彩”①而轰动上海和京城,并迅即传遍全国;将濒临灭绝的昆曲从沉没的历史封尘中唤醒,重新焕发出艺术生命活力,赢得了“一出戏救活一个剧种”之赞誉。《十五贯》的成功演出,为古老的中国戏曲剧种改革增添了信心和力量,“为进一步贯彻执行‘百花齐放,推陈出新’的方针,树立了良好榜样”②,作为新中国古典剧本改编成功典范而永远载入戏曲艺术光辉史册。在60余年的昆剧艺术生涯中,周传瑛凭借卓越唱功和细腻传神的舞台表演,塑造了许多经典不可复刻的昆剧小生舞台形象,形成了自己独特的表演艺术风格,独树一帜。2022年是周传瑛先生110周年诞辰,为纪念这位昆曲“传”字辈杰出代表、成就非凡的当代中国著名昆曲表演艺术家,本文拟以周传瑛生前所留的影音资料为一手资源,结合其艺术表演经验的理论总结,综合运用音乐形态分析、美学阐释等研究方法,对周传瑛的艺术之路进行梳理,通过具体唱段的分析对周传瑛的发声特色、咬字吐字、行腔表达等演唱特色进行总结,从经典剧目的演绎中归纳周传瑛的身段做工特色,并遵循中国传统美学精神,探寻周传瑛的昆生表演所折射出的审美意蕴之所在。致敬昆坛先贤!

一、 60年昆曲生涯跋涉守望

周传瑛祖籍江苏苏州,1912年6月30日出生于一户底层贫民家庭,本名周根荣;其父周永泉以茶担为生,家中育有3女5男共8个子女。1921年8月,昆曲家贝晋眉、徐镜清、张紫东等忧虑于昆剧后继乏人,在实业家穆藕初的倾力资助下,得以在苏州城北桃花坞五亩园创办了“昆剧传习所”。因为可以提供免费餐食,并且学戏与“乐局”③身份相符,家境清寒、面容清秀的周根荣,与年长3岁的二哥周根生先后被父亲送到传习所学唱昆曲,成为首批50余位少年儿童学员之一。 ④

“昆剧传习所”的办学性质介于京剧传统“科班”和现代学堂之间,业务传授规范、学习内容传统、管理十分严格,特别是废除体罚学生和增开国语等文化课两项,彰显出教育观念现代性意识。周根荣求艺之路并不顺利,甚至连最初的行当选择都不适合自己。他先是跟随传习所“二先生”沈斌泉拍唱旦腔,众所周知,旦行是小嗓高八度发音,声音高拔清亮,这对嗓音天分的要求很高。在学唱了《慈悲怨 · 胖姑》中的胖姑,《邯郸记》中的韩湘子和蓝采和,《浣纱记 · 打围》中的宫女以及《琵琶记 · 请郎 · 花烛》中的牛千斤等折之后,小根荣天生滞重沉郁的嗓音,实在是无法驾驭唱腔的要求。因为身材矮小、体质瘦弱,甚至连净、末都难以胜任,囿于先天条件所限,无奈之下只好听从斌泉先生建议,弃学做戏表演而转入“场面”(乐队),改打小锣。从前戏班没有乐谱,“做后场”要看着现场演出吹打,对所有戏的剧情内容、唱腔音乐、曲牌节奏等都要熟记于心;戏班不养闲人,规定打小锣者不仅要兼半个检场⑤,传习所同时还要求跟着演员一起“踏戏”(排戏),因为跟戏多自然比一般人掌握的剧目也多。功夫不负有心人,周根荣积累了昆剧家门的代表性折子戏和大戏达400余出。为其随后的60余年辉煌的舞台艺术人生奠定了坚实牢靠的基础。改打小锣的周传瑛未曾放弃“做戏”的梦想,“我往往是一边打小锣,一边看,一边在角落里也跟先生们学,学唱、学白、学身段。心想有机会尽量多学点,总归有好处”⑥。命运总是垂青于有准备的人!打小锣一年多后的某天踏戏《花荡》,“大先生”沈月泉、“二先生”沈斌泉分别指导扮演周瑜、张飞的学员,其中周瑜有一段表演难度较大的身段动作,“大先生”讲解并示范后交代学员自行练习。周根荣和往常一样躲在不起眼角落独自揣摩,不知何时“大先生”不经意间回头,凝视片刻,敏锐地察觉到远处那个瘦小而灵动的身姿里所蕴含的潜质,在向其弟斌泉问明真情后,遂将小根荣收入门下改学小生。与昆剧结缘似乎带着一丝辛酸无奈,但有了“大先生”的因材施教和精心培育,小根荣如鱼得水,艺途从此便一帆风顺。因为嗓音欠佳,“大先生”就专门挑选巾生褶子戏、穷生鞋皮戏、翎子身段戏等进行教习,扬长补短。先后学习了《花荡》中的周瑜,《琵琶记 · 赏荷 · 赏秋》中的蔡伯喈,《西厢记 · 跳墙 · 着棋》中的张生,《三国志· 训子》中的关平,《连环计 · 起布 · 小宴》中的吕布,等等。经过严格刻苦和自觉的训练,不仅练就了一身扎实的唱念做打专业基本功,更为重要的是找准了行当目标、收获了做戏的信心。三年学徒很快结束,昆剧传习所全体学员开赴上海,接受舞台检验,开启“帮演”生涯。为了凸显传习所这个昆曲传承集体,先生们精心设计取名方案,按行当分别为每一位学员取了三字艺名。首字系各自祖上姓氏,次字辈分统一以“传”名之,寄托着前辈昆家对昆剧薪火传衍不绝的企望;第三个字为了区别家门、更好突出行当特色而颇费心思,分别以“玉(王)”旁寓意秀如美玉、白璧无瑕“;花(艹)”头寓意颜若娇花、馥郁芬芳;“金(钅)”旁寓意声赛洪钟、铿锵铮铮和“水(氵)”旁寓意滑稽机巧、古灵精怪,分别为生、旦、末净和副丑学员择字,寄托着先生们对每一位学员的深情厚望。生行的“小根荣”自此得艺名周传瑛。

1927年,15岁的周传瑛正式出科,成为上海“新乐府”昆班的台柱之一,开始在上海大世界独立登台演出。四年后,由周传瑛参与发起的“仙霓社”昆班正式创建,其小生戏独当一面,在不断累积的舞台演出实践中,以周传瑛为代表的“传”字辈昆伶声名渐响,十年全盛的“黄金时代”也随之而来。“今仙霓社诸伶,皆苏产也,炉火纯青,宜其上达化境,知音者誉为变风正雅”⑦;“传瑛于巾生稚尾生各戏,演来无一不宜;其扮相之潇洒风流,台容之英俊静穆;以及靠把之纯熟灵活,实为他人所不及”⑧,一时之间各界好评纷至沓来,见诸各大报刊,人们亦在如火如荼的演出中看到了昆剧复兴的希望。正当“仙霓社”昆班邀约不断、盛演不衰的时候,“八一三”淞沪抗战爆发,“仙霓社”被迫辍演。艺人的命运总是与社会时局紧密相连,在战争频仍的苦难社会,周传瑛和众多艺人相仿,命运多舛、生存艰难。其间,他一度充当“曲师”糊口。艰难的岁月一直持续到1943年,周传瑛加入“七个演员分男女、独角乐师兼文武”的“国风”苏剧团,才让他与昆剧找到了一个暂避风雨的庇护所。他时刻铭记着老先生传承昆剧艺术的嘱托,在以演唱苏州滩簧声腔为生的国风剧团,不忘昆曲应工之本行剧目。在与剧团领班朱国梁一道合作编演新戏过程中,将与昆曲向有往来的苏剧滩簧声腔剧目中,更多地置入昆曲声腔,使二者更好地结合在一个剧目之中;以“二捉三记”⑨为载体,滩簧之俗与昆曲之雅相间结合,这种“半苏半昆”的声腔结构形态特点不仅成为“国风”行走江湖的生存之道,并逐渐形成“国风”剧团所独有的舞台表演风格特点。一切从观众欣赏好尚出发,一切服务于市场的需求,“昆苏调和”的唱腔调门、雅俗共赏的表演风格为“国风”赢得了更多观众的喜爱,戏迷们也习称“国风”为唱“半荤(昆)半素(苏)”戏班子。任凭剧场老板的盘剥和封建把头、反动统治者的迫害,每日坚持练功,努力争取让昆曲不断在观众面前呈现,凭借着“绝不当昆剧败家子”的周传瑛、王传淞等“传”字辈昆家和“国风”班主朱国梁的执着信念,昆腔得以“半昆半苏”“亦昆亦苏”的方式活态传响,“国风”剧团亦成为苦苦延续着昆剧希望的一息尚存的微弱火种。

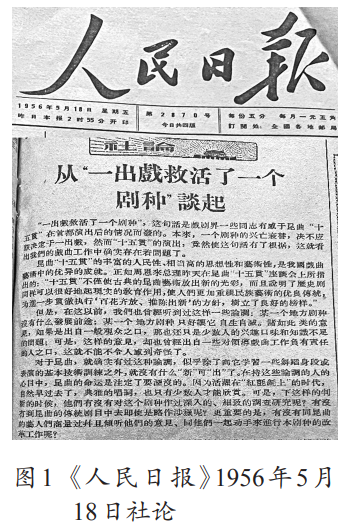

中华人民共和国成立后,“国风”剧团带着翻身的喜悦辗转于苏沪浙一带草台,并于1951年秋季以“国风苏昆剧团”在嘉兴专区顺利登记。翌年冬季,远在江苏无锡甘露镇演出的“国风”剧团应邀参加浙江戏剧会演,于12月22日晚抵达杭州,进驻杭州人民游艺场演出昆剧《杜丽娘》,赢得观众和省、市领导好评。遂于1953年2月13日复作登记落户杭州,改制并更名为“浙江国风昆苏剧团”,从此便由“江湖班”转作“坐城班”,结束了四处漂泊流浪艺人生活;从“坐唱班”到民营公助职业剧团,“国风”剧团在复苏中迎来了艺术新生。遵照毛泽东“百花齐放,推陈出新”指示精神,“国风”昆苏剧团把昆剧的“推陈出新”作为重中之重,逐步由“半昆半苏”转向重点探索“昆”。在此期间,周传瑛带领剧团整理改编、执导甚至主演了一系列昆剧剧目,如1954年11月参加华东区戏曲观摩演出大会并获得好评的《长生殿》;1955年11月在杭州东坡剧场的昆剧观摩,演出《长生殿》《牡丹亭》之“闹学”“游园惊梦”、《连环计》之“议剑”“献剑”“小宴”、《西游记》之借扇及《太白醉写》《断桥》等。“传”字辈演员在不断合演与切磋交流中成熟,“世”字辈子弟在学习中逐渐成长,舞台上已崭露头角,浙江国风昆苏剧团“戏改”的脚步扎实而有力。特别是1956年4月1日,正式改制国营的“浙江昆苏剧团”进入依托于专业院团建制的快速行进、跨越发展的崭新时期。这其中,更是以凝聚浙江戏剧人集体智慧的,将思想性、人民性和艺术性完美统一的新编传统昆剧《十五贯》的晋京上演,周传瑛、王传淞、朱国梁成功饰演的况钟、娄阿鼠、过于执,迅即家喻户晓,出现了“满城争说《十五贯》”的观剧盛况。毛泽东等党和国家领导人亲临演出现场观摩,周恩来亲笔批示并于1956年4月19日北京广和剧场观看演出后和5月17日中南海紫光阁召开的《十五贯》座谈会上两次发表讲话,《人民日报》在头版头条刊登社论(如图1)给予大力宣传和推广,《十五贯》一度跃升为时年的“风云剧目”。是年9月,《十五贯》被拍成彩色舞台艺术片在全国放映,堪称古老昆剧振兴之路上的空前壮举。

1976年,浙江昆剧团重新焕发光彩。年近古稀的周传瑛在着手《十五贯》《西园记》《鸣凤记》等优秀剧目的复排与演出的同时,更是将主要精力花在了昆剧后辈学员的培养上。1983年,周传瑛被诊断为皮肤癌晚期,却仍然坚持说戏授艺,把讲堂搬进了病房中,希望将“传字辈”身上习得的传统剧目悉数传授给后学晚生们。如今周传瑛亲自参与培育的“世”“盛”“秀”字辈三代浙江昆剧人,已在昆坛中擎起剧种传承的火炬,继续高扬起古老昆剧的人文精神,彰显着昆曲剧种与时俱进的艺术魅力,接续着中国民族艺术承传不息的浙昆一脉。⑩

1988年,周传瑛走完了他波折却璀璨的人生之路,这条路充满坎坷,那是昆剧同样忍受过的苦难;这条路绚烂辉煌,亦是昆剧艺术的灿烂绽放。晚年的周传瑛这样回顾自己的一生:“我并没有多少时间,也不大愿意去回想往事,但是每当一静下来,60年的一切竟兀自一齐涌来,禁不住涔涔泪下。自己也说不清,它是辛酸的泪,还是欣慰的泪。”11回望周传瑛六十余年的舞台艺术人生,那是与昆剧艺术共命运的光辉年华;不论六十年粉墨春秋如何寒来暑往、物换星移,不变的永远是周传瑛对古老昆曲艺术根与魂的那份如命痴爱与执着坚守。

二、 雅正考究的演唱艺术风格

昆剧的演唱与表演有着一套极为严格完整的规范,讲究按曲填调,合律依腔,表演上的发挥最终也要在行当规范之中,因此昆剧舞台上鲜有个人流派一说。然而在昆剧程式之中,演员亦会将自己对人物的体会融入进表演,加之演员自身的多样性格与表演习惯,其表演风格也不尽相同。周传瑛在其长期的艺术实践中,于昆生的唱腔做工上,运用昆剧程式而又不被程式自缚其身,在遵循昆剧古典表演规范的基础上,形成了自己独特的昆生演唱艺术特色。周传瑛的表演戏路宽广,善于塑造生行中的各个类型,打破了专工一门的表演局限。周传瑛在生行中主巾生、翎子生、小冠生、鞋皮生,后又兼末行老生,凭借其扎实的表演功夫和灵活演技,在昆剧舞台上创造了许多经典昆生形象,如《玉簪记》的潘必正、《牡丹亭》的柳梦梅、《西楼记》的于叔夜、《惊鸿记》的李太白、《长生殿》的唐明皇、《贩马记》赵宠等。以下结合周传瑛代表性唱腔及具体剧目分析其表演特色。

(一) 唱念铿锵,行腔自如

对戏曲演员来说,若天赋佳喉必为一大幸事,但仅凭一副好嗓而不注重演唱技巧的纯熟运用,便也不足谓好戏好曲了。周传瑛深知自己的嗓音条件并不属上乘,在一定程度上限制了他的舞台表现,因此他更注重在运嗓方式、咬字收音、行腔技巧和声情表达方面下足功夫,将声情表达相统一,塑造出的舞台角色个个有血有肉,令人观之动容。昆曲“水磨腔”创始人魏良辅在其《曲律》开篇便指出:“择具最难,声色岂能兼备?但得沙喉响润,发于丹田者,自能耐久。”12周传瑛深得昆曲演唱艺术真传,深刻领会了昆界先贤唱论之要义;善于运用胸膛和口腔的共鸣作用,配合丹田之气的提引控制声音,通过头腔与口腔激荡而出,发出和谐宽亮的“小阳调”,膛音贯穿于高低音区之间,使大嗓听之宽亮不弱,小嗓听之圆润不尖,声音表达始终富有弹性及力度。作为先天条件不足的周传瑛,突破了昆剧生行的嗓音特点局限,一改往常小生清丽柔和的声音形象,尤擅长表现气度恢宏、持重大方的昆生形象,增添了昆生角色的阳刚之美、英武之气。如《长生殿》中李隆基、《连环记》中吕布、《西川图》中周瑜,等等。从唱念特点上看,周传瑛的唱念铿锵顿挫,响亮激越,富有极强的节奏感。李渔《闲情偶寄》中说“:宾白之学,首务铿锵。一句聱牙,俾听者耳中生棘;数言清亮,使观者倦处生神。”13由此可见,铿锵顿挫的艺术表现力是戏曲舞台上的一种极富韵味的审美追求。周传瑛吐字清晰,咬字凿实,念白高亢有力,唱念富有顿挫之感,他常常采用字重腔轻的方法,以传情达意取胜。在字头喷口、字腹圆润、字尾归韵等方面,他严格遵循“审五音、正四呼”“尖团分明”等戏曲发音规范,善用反切之法,展现昆曲的声韵之美。尤其是在“喷口”这一特殊情感吐字技巧的处理上,周传瑛以嘴皮上的力感功夫和强大的气息支撑,塑造饱满立体的人物形象,极具艺术表现力。如周传瑛饰演的苏州知府况钟在剧目《十五贯· 判斩》中奉命监斩熊友兰、苏戍娟二人,在即将落笔开斩时,熊、苏二人跪地喊冤,况钟在问话中发觉其中确实存在冤情时的唱段:

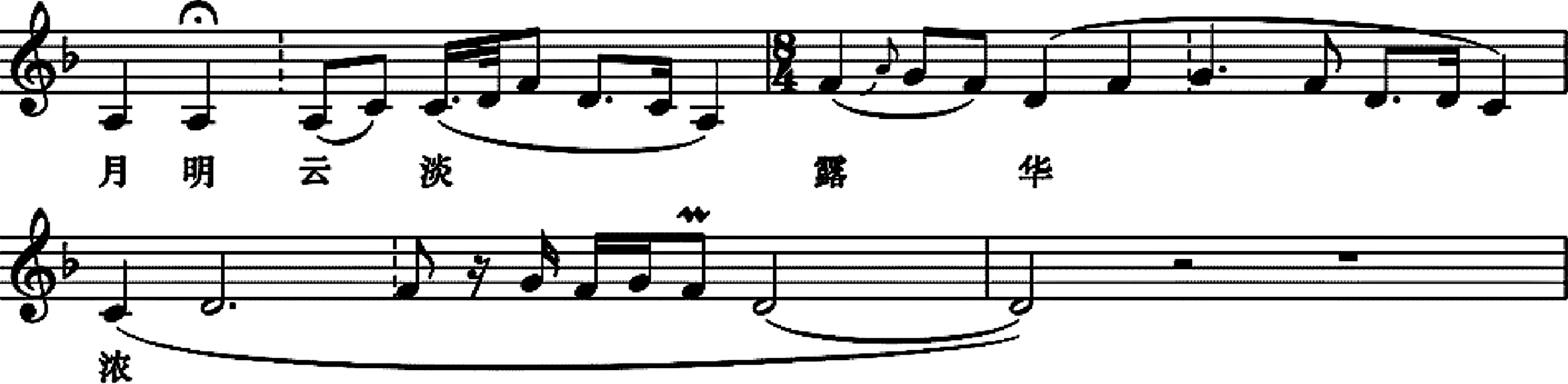

周传瑛在“千、丧、错、清”四个字上运用了快吐喷口的唱法,充分表达了况钟在面对疑案冤情时内心的挣扎,“千”唱出的是这支朱色判笔所承载的厚重意义,“丧”字是错判后的严重后果,而在高音“re”上唱出的“错”字,使整个唱段的最高音,唱出了况钟内心最激烈的情感,抒发了一个清官不忍错杀冤民的内心道德约束。周传瑛的演唱掷地有声,充满抑扬顿挫之美,具有其独特的韵味,是整出戏最为精彩和高潮之处。从行腔表达上看,昆曲唱腔尤其是南曲唱腔,在经历魏良辅等人改革之后,一腔数转,在演唱风格上以轻柔婉折为主。周传瑛在行腔表达中以繁复的腔格类型作为润腔方式,在四声自腔和曲调过腔上将唱腔细腻化、圆润化,使之在虚中有淳厚,实中亦有轻灵,虚实结合,给人以一唱三叹的线性动态美与空间立体感。以《玉簪记》中【懒画眉】唱段的首句为例。

曲情渲染了在月色朦胧之中,潘必正以夜游闲步抒发内心烦闷。首字“月”虽为入声字,但周传瑛并未将其处理为出口即断的顿挫感,而是吐字沿旧法而腔缓缓引出,有着音断气连、意断腔随之意。正如忽明忽暗的朦胧月色,奠定了感叹伤悲的情感基调。在去声字“露”上使用的豁腔,上行三度的音上虚点一下,而后连续的两个下行之音又唱到实处。在占了十拍之长的“浓”字上,周传瑛运用了橄榄腔,唱至此处时将丹田之气运至喉头,再缓缓放出,具有浓淡深浅的变化之美。整段以级进为主的波浪形线条贯穿,周传瑛的演唱以小嗓为主,凸显了昆曲演唱出字重而行腔婉的艺术特色。《曲律》云:“曲有三绝:字清为一绝;腔纯为二绝;板正为三绝。”14周传瑛正是以字清、腔纯和板正作为声乐审美最高标准来规范和要求自己舞台演唱的。在情感表达比较激烈的唱段中,周传瑛的演唱同样有着极具个人风格的表达。如《长生殿· 惊变》里中吕宫【扑灯蛾】的第五句:

曲情渲染了在月色朦胧之中,潘必正以夜游闲步抒发内心烦闷。首字“月”虽为入声字,但周传瑛并未将其处理为出口即断的顿挫感,而是吐字沿旧法而腔缓缓引出,有着音断气连、意断腔随之意。正如忽明忽暗的朦胧月色,奠定了感叹伤悲的情感基调。在去声字“露”上使用的豁腔,上行三度的音上虚点一下,而后连续的两个下行之音又唱到实处。在占了十拍之长的“浓”字上,周传瑛运用了橄榄腔,唱至此处时将丹田之气运至喉头,再缓缓放出,具有浓淡深浅的变化之美。整段以级进为主的波浪形线条贯穿,周传瑛的演唱以小嗓为主,凸显了昆曲演唱出字重而行腔婉的艺术特色。《曲律》云:“曲有三绝:字清为一绝;腔纯为二绝;板正为三绝。”14周传瑛正是以字清、腔纯和板正作为声乐审美最高标准来规范和要求自己舞台演唱的。

此句中周传瑛运用“断气”技巧,表现唐明皇听见渔阳兵变时的惊慌仓皇之态,如在“社稷摧残”的“残”字演唱上,周传瑛有节律地形成气息的瞬间阻隔,使歌声中断,使人听之形成急促紧张之感,而其发声状态继续保持,人物情感仍在延续。再如该唱段的尾句:

此句前后音高起伏落差较大,在末字“安”的弱拍上,出现了擞腔表情唱腔,周传瑛行腔至此以丹田处为支点进行呼吸,运用连贯的气息将小腹收缩,不仅仅通过喉头颤动,而且还通过面颊与下巴的带动出声,有起有收,将演唱处理得流畅自然且富有弹性,尽显唱腔摇曳之妙。从整首唱段的表演来看,【南扑灯蛾】虽为南曲唱段,但行腔风格已有了北曲化的转变,在表现唐明皇的急促紧张时,周传瑛既要进行繁重的身段表演,又要保证唱腔音乐的稳定性和自如性,同样需要演员强大的气息支撑及正确的运气方式,以求最大程度准确表现人物性格。

(二) 身段细腻,层次分明

戏曲理论家齐如山在《国剧艺术汇考》中对中国戏曲艺术的本质特征作出了“有声必歌、无动不舞”15的精准概括。这就需要戏曲演员将“发声”和“动作”互相阐发,并在故事情节中有机结合,从而达到和谐整一的表演境界,即我们所说的“载歌载舞”,而在所有剧种中,昆剧将二者结合得最为紧密。由于昆剧唱词深奥晦涩,光靠唱念一般观众难以理解词义,由此,昆剧便发展出了丰富的身段动作,辅以释解“词意”。凡唱必动,动则必美,周传瑛将此通俗地解释为:“只有不歌的舞,没有不舞的歌。”16细腻含蓄是周传瑛在舞台做工上的重要特点。在不断的舞台实践中,周传瑛逐渐总结出了“大身段守家门,小动作出人物”17的表演要旨。一般而言,嗓音条件欠佳而又善于做派的戏曲演员会在身段表情上下足功夫,为了增加面部和身体上的表现力,往往表演烦琐,奔放有余而细腻不足。然而周传瑛的身段动作极为精细,始终注重眼、肩、腰、腿、脚的综合运用,在舞台上动作少而精,身段动作细腻含蓄,恰当自然,显示出人物独特的精神气质,成为昆剧小生中“含蓄婉约派”的代表。如周传瑛表演《红梨记· 亭会》中【桂枝香】这支巾生名曲时,表达的是赵汝舟想起昨夜酒醉而归,依稀听得窗外有人说出谢素秋名姓时的欢悦心境,以及终不见佳人的惋惜之情。舞台调度仅有一把椅子,要避免情节演绎平铺直叙,诠释人物的灵动飘逸,演员准确细致的身段功夫及面部表情尤为重要。【桂枝香】以赵汝舟坐定望月而起,周传瑛在表演时先将上身向椅背左方欹侧,举目向右前方望去,开口“月悬明镜”处,在“悬”字上出现同音反复处理的叠腔时,运用腰身力量,于唱腔连绵之中上身左右回移,举目望月方向仍然不变,微微眯眼,嘴角呈现自嘲笑意,尽显悠然摇曳之姿。在唱到“忽听得窗外喁喁,似唤我玉人名姓”时,演员需用左手持扇,右手食指在扇面上点三下,周传瑛创造性地运用单膝微微弹动,带动上身作前倾之势,顺势点下,将赵汝舟听闻佳人姓名时的激动之情、轻盈之姿、灵动之感悉数呈现。此外,层次分明亦是周传瑛身段表演艺术的一大特征,显示出其对戏曲人物及情节推进的精准把控。正如中国水墨画中讲究的墨分五色,周传瑛总是能在繁复的身段中分出动作的层次,而在多层次、多线条的表演进行中,又能衔接紧密,连贯不断,在圆润感和顿挫性中一气呵成。以周传瑛在《太白醉写》中李太白的演绎为例,周传瑛总结出李白人物内心的“六个三”,即三态、三醉、三咏、三呼、三辱、三笑进行表演。“三态”是综合运用“身、步、眼”三种不同身态的细腻演绎串联整场,而其后“醉、咏、辱、笑”等不同情节的推进充分展示出周传瑛表演的循序渐进。李白初上场时“犹苦宿醒未解”的“初醉”;放杯畅饮圣赐佳酿的“浓醉”及之后“酒渴思吞海”的“大醉”是这出戏剧情明线上的三大层次,此为“三醉”。周传瑛的表演层层递进,跌宕起伏。此外,另有面对杨玉环挥毫作诗时的“三咏”,及对付高力士的“三呼”“三辱”“三笑”,循序渐进的表演将“谪仙人”诗狂欲上天的飘逸俊秀和率真傲骨尽显无遗。周传瑛此段表演堪称昆剧舞台上的经典演绎,致使俞振飞曾对《醉写》中李太白的表演发出如此感叹:“我是肉,侬是骨。侬我两个加起来,才是一个完美的李太白。”18

周传瑛在饰演《十五贯》中的况钟时,更是将简练细腻的身段表演和层次分明的表演特色发挥得淋漓尽致。京剧大师梅兰芳先生曾给予高度评价:“他虽然嗓子不算好,但念白和唱都苍劲有力,使观众并没注意到他嗓子沙哑,只感觉到他的唱念都是生动的语言,而且身段简练不重复,他那一副有如古松森秀的气韵,从声音面貌上来看,已经完成了况钟的形象。在表演进行当中又把台词上所规定的情景,层次分明地表达给观众。”19在中国古典美学中对于文学作品的评价素以“风骨”之说:“怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨……结言端直,则文骨成焉,意气骏爽,则文风清焉。……是以缀虑裁篇,务盈守气,刚健结实,辉光乃新,其为文用,譬征鸟之使翼也。”20而在中国传统的戏曲表演艺术中,其“风骨”气韵又何尝不是如此呢!周传瑛为观众所塑造的昆生形象中,其行云流水、婉转自如的行腔犹如“风”,考究纯正的咬字吐音、铿锵坚定的唱念恰似“骨”;其丛林森秀、一气呵成的身段韵致宛若“风”,古松峻拔、简练果敢、层次分明的表演可谓“骨”。周传瑛在塑造每一个戏剧舞台人物时,总是用心灵去体验和把握,把技术融入艺术创作之中,在对内容与形式高度统一的艺术追求中彰显唱念声韵之美和表演的崭新光华。在我国昆剧表演艺术领域,常以“周(周传瑛)家做”和“俞(俞振飞)家唱”并称,来表达对周传瑛昆剧生行表演炉火纯青的艺术境界的高度赞誉。

三、 神形兼备的表演审美意蕴

中国传统戏曲在不同历史时期,表现形式各异,其内蕴的美学特征也一直存在着共性与个性并存的审美显现。从戏曲本体美学特征来看,其所呈现出的综合性、虚拟性、程式性的艺术规律,以及诸如虚实相生、神形兼备、悲喜交集等与中国传统文化内涵同源的辩证美学意蕴,都使其有别于其他艺术形式,学界从戏曲美学史述、戏曲美学体系建构和戏曲美学范畴研究等诸多方面已有成说。在戏曲艺术宏观层面美学原则的把握上,戏剧理论家苏国荣认为:“中国戏曲的审美品性,不同于国外戏剧的艺术魅力,主要体现在舞台艺术上,尤其体现在演员的表演艺术上。”21由此可见,中国传统戏曲艺术呈现出区别于西方的“以演员为中心”的艺术特征,其文学剧本,台词曲谱都需要化为演员的唱、舞、演才具有生命力。通过演员主体的美学思维、审美经验和舞台实践呈现戏曲艺术本体之美,是戏曲艺术二度创作中的重要美学显现,也是与观众审美体验直接相关的美学创造。因此,用美学思维观照戏曲演员的表演实践,通过对戏曲演员个案表演美学特征的探讨,是探寻戏曲艺术审美规律的重要途径。基于此,我们拟从周传瑛的表演美学思维、表演所呈现出的艺术形象以及个人风格与宏观戏曲审美形态的对照三个层次,对周传瑛的昆生表演美学特征进行阐释。

(一) “体验”与“表现”结合的表演美学思维

西方戏剧表演艺术中体验派与表现派的争论历来聚讼纷纭。同样地,随着西方表演哲学思想的引入,两大派别的争论也延续到中国传统戏曲表演艺术之中,由于所持美学观点的不同,两大派别各主一端。 22然而当我们把两派的理论争执放诸演员的传统戏曲表演实践中时,便会发现两种理论都有其存在的依据。周传瑛在塑造昆生人物形象时,其创作思维中便尤其注重“体验”与“表现”的辩证统一,并会根据戏情戏理,调整“体验”与“表现”的所占比重,而用中国传统审美旨趣来表述,所谓体验和表现问题即戏曲表演中的内、外的关系问题。周传瑛曾对戏曲表演中的“内心体验”作过这样的表述:“我们常说演戏要出神入化,这话一点也不错。但是你要想‘出’必须先‘入’,入乎其内方能出乎其外。”23可见,周传瑛在塑造人物时尤其注重对人物内心世界的体验,在表演程式中赋予生活的逻辑。如在扮演《醉写》中的李白时,为了表现其谪仙人的风范气质,周传瑛反复研究剧中出现的诗作《清平调》,并精心研读李白的其他诗作及有关文籍,将自己化身为戏中人,通过“入内的体验”钻入角色之中,以求达到人物形象的“真”,继而令观众感受真切,为之动容。然而对人物的内心体验并非完全抛弃自我,周传瑛认为在对人物有了深刻的体验与认识之后,还需要通过精致准确的身段设计加以表现:“实际生活中人人都有的体验,与规定的表演程式相结合,在做时心里就比较着实了。”24由此,周传瑛在表演中着重于对眼神、手势、步法的运用设计,细节的身段动作更容易表现人物性格特征。如他在表现《小宴》中的吕布时,选择用两个左右开弓的特殊身段表现角色的勇猛气概,但这个身段用在同样以勇猛著称的武松身上,就未必适合。为此,周传瑛将舞台身段表演的作用总结为“指事、化身、出情”三个方面,即以精准的身段表现人物形象的“美”,在此基础上进而达到“懂、美、感”25三层艺术境界。身段设计何以精准?人物塑造何以可感?从周传瑛的演出实践和表演经验谈中可得出,达到此艺术境界的前提有三:一是对昆剧身段程式的纯熟掌握;二是需要有深入角色内心的体验;三是依据体验结果,选择恰当的身段动作加以表现人物个性情绪的细节之处。诚如王国维对传统艺术创作特点的评价:“入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”26周传瑛的昆生表演美学思维兼具“体验”与“表现”二者之长,从戏剧的现实性出发,融汇于他的舞台实践之中,体现出中国传统艺术表演中富含的“诗学意境”。

(二) “古雅”与“清逸”并存的昆生艺术形象

戏曲行当与戏曲历史发展相随而生并互相推动,昆剧中将行当称为家门,每一个家门有其特殊的演唱与表演程式,是对戏曲人物类型的高度概括。在周传瑛主攻的小生家门中,不论是巾生、冠生这样的主要细分家门,还是鞋皮生、雉尾生这样具有特殊表演手段的细分家门,尽管性格各异,但周传瑛通过其美学表演思维与舞台实践的塑造,赋予了他们“雅致清逸”的昆生艺术形象。周传瑛所塑造的昆生形象凸显出古朴雅致的美学意蕴,于大朴无雕的自然本色和含蓄蕴藉的表演意境中追求“古雅之境”。古雅的艺术形象首先体现在周传瑛的唱念之雅,昆曲唱腔细腻婉转,对传统小生一直有着“喉音清越而气长”27审美主流要求。周传瑛虽然嗓音欠亮,但那极为干净的咬字和喷口、抑扬顿挫的唱念丝毫不掩其高古声韵中的雅气,使人听来韵味醇厚,颇有老子所崇尚的远古“自然无为”的天然本色,无伪无饰的美学意味。如在《十五贯》中,周传瑛在饰演况钟时运用传统“反切”的咬字方法,力求将字头、字腹和字尾圆满尽出,使得行腔稳健,显示出古歌苍劲的气势,又于抑扬顿挫之外,通过对休止符的恰当运用,做了声断气不断的处理,整个唱段如行云流水,又不失中古雅韵。著名戏曲研究家朱家溍先生就曾痴迷于周传瑛的这种演唱方式,不止一次称赞道:“句句在调门儿里,多高的调门儿都不怕,还能听清字头!好听!有味儿!”这样的唱腔特色,虽与我们对传统小生的传统认知有所不同,却恰似鹤唳高寒,在昆剧舞台上留下了别样的艺术魅力。其次是周传瑛的身段表演之雅。沈约诗云:“蕴藉含文雅,散朗溢风飈。”中国传统美学一直以含蓄为美,以蕴藉为尚,是谓文雅。周传瑛的身段表演不过分外露,于神态细节之处诠释人物的性格特色,在他的每一次抖袖、端坐、恭手、开扇之中,其表演艺术极具文雅,追求的是一种含而不露的美学格局和诗学风范。在传统戏曲表演中,“逸”指的是一种不被程式化束缚,演员在深度体验角色内心之后的超然演绎,呈现出清逸洒脱的美学特征。周传瑛在塑造人物形象时突破思维固式,在规范之内灵活运用行当程式,达到“清逸”的美学追求。例如为表现李白的清疏飘逸,周传瑛一改传统规范的上场台步,将其表现为手脚“一顺边”,侧步横行,欲进又止。又如《十五贯》中的老生况钟,周传瑛灵活掌握昆剧家门的表演规律,将原本属于官生的况钟形象赋予了巾生的表演特色,使得况钟形象尽脱老态龙钟之感,多了书卷气和飘逸俊朗之神韵。正是由于周传瑛在表演方法上的灵活运用,其塑造的角色也比其他人多了一份潇洒自如和清逸俊朗的美学特征。

(三) “华丽”与“素朴”相生的表演审美形态

华丽美和素朴美是中国传统美学上两种概念对立的基本审美形态。前者追求的是因雕琢点缀而呈现出的绮丽、奢华之美,后者追求事物的质朴、自然、本色之美。 28作为两种独立的审美形态,华丽美与素朴美在传统戏曲艺术的诸多方面各有侧重,在不同历史发展阶段下,二者在戏曲艺术中的存在特点也经历了代代嬗变。应该特别说明的是,此处所要着重探讨的核心,并不是宏观上戏曲艺术的审美形态究竟为何,而是欲将演员具体表演中的华丽性与素朴性加以剖析;并由此进一步延伸,将具体的、个人的审美形态与宏观的、艺术类别的审美形态相互对照,以此为切入点,探讨周传瑛的昆生美学特征。从演员自身表演风格来看,周传瑛的昆生表演兼具华丽美与素朴美。一方面,他极具考究的咬字归音、细腻婉转的唱腔特色、繁复多变的润腔装饰以及精心设计的身段动作都呈现出周传瑛对艺术作品人工雕琢的华丽之美,他采用不断做加法的形式,即以装饰点缀为主的表演手段,从多方面精致的舞台呈现为观众带来繁丰美感的享受。另一方面,周传瑛又以做减法的方式,呈现出古典戏剧表演的素朴之美。如前文所述,除了其在用嗓上的不加矫饰、返璞归真之外,周传瑛还在身段表演上简练精准、塑造人物时节制适度以及在新编昆剧工作中将戏曲文辞改繁为简,改文为白等方面,体现出其昆生表演的素朴之美。从与昆剧艺术的审美形态加以对照来看,昆剧作为极具诗意与形式美的戏剧样式,处处显露出华丽美的审美形态,周传瑛在表演中的素朴美看似与昆剧表演样式的华丽美相冲突,但正是由于周传瑛在表演中的克制简练和自然本色,中和了昆剧表演中过度装饰所带来的审美疲态,二者相互融通,呈现出恰如其分的美学意蕴。将人工之美与天然之美的并存,华丽与素朴相融相生,亦是周传瑛昆生表演中的美学智慧。

结语与余思

中国传统艺术中的戏曲表演理论研究,是一个庞杂的学术论域。本文仅从昆生表演艺术家周传瑛演唱艺术个案分析入手,试图透过其昆剧生行角色表演实践中梳理总结其演唱艺术特色;进而从戏曲表演艺术理论体系的视角,升华提炼其舞台人物塑造中所蕴含的昆生演唱艺术逻辑和表演美学意蕴。第一,本文在对周传瑛60余年艺术生涯的梳理下,认为周传瑛作为昆生艺术的乾嘉承袭,其艺术人生经历与近代昆剧的续存发展息息相关。这不仅体现在昆剧艺术的兴衰发展影响了以昆剧表演谋生的周传瑛的个人命运,同时体现在特殊历史节点上周传瑛所作出的选择影响了近代昆剧的续存发展。从昆剧传习所中的乾嘉承袭,到国风苏剧团的坚守昆剧命脉,到新编《十五贯》昆剧的华丽转身,再到晚年培养新时期昆剧人,周传瑛的选择与实践发挥了至关重要的作用。第二,周传瑛在其昆生表演中,化劣势为其独韵,善于运用昆剧生行中独特的发声方式“小阳调”弥补其嗓音条件的先天不足,除此之外,又极大地发扬了其在节奏感、情感处理和身段做工上的优势,在咬字的顿挫表达与行腔的线形美感,身段的细腻做工与层次分明的表演推进之中,形成了其独特的表演风格。第三,周传瑛不是一个仅有技艺的戏曲匠人,他的昆生表演之所以历久弥新,成为后世昆剧生行表演的范式之一,其中一个原因便是背后蕴含的独特美学意蕴。他在塑造人物时,融注了体验与表现两种表演美学思维,而在此思维下所创造的“素朴”与“华丽”相生的审美特征,以及由此而生发的“古雅”“清逸”的美感意境,是周传瑛昆生艺术魅力得以大放异彩的深层缘由。进一步探究,我们认为周传瑛之所以有别于其他昆生演员最可贵的艺术智慧,就是将天然素朴之美浸入以辞藻华丽、唱做精妍的昆剧艺术之中,形成了恰如其分的艺术创造和审美掌握,也由此促成了浙昆一脉节制、细腻、精准的昆生表演传统的塑形与建构。戏曲音乐理论家洛地先生曾把昆剧传承形象地比喻为永无尽头的云梯,他这样说:“我们要做的是在传统的基础上更上一层楼,而新达到的高度将成为后辈的传统,如此世世代代,是无穷的追求。”29周传瑛的昆生表演自成一派,那是在恪守乾嘉传统的基础上,结合自身的条件而通过个人表演智慧地创造,形成别具一格的演唱表演艺术体系,往上登了一层楼。他和浙江昆苏剧团同仁们共同创造“满城争说《十五贯》盛况”的历史贡献,以及他个人所取得的舞台表演艺术成就所达到的艺术高度,业已成为当下昆剧生行后辈们潜心揣摩学习的浙派一脉的传统。面向中国昆曲艺术的未来,昆生表演的后继者依然要走在承袭传统、守正创新的戏曲大道上,永无穷期的艺术追求、永不停歇的学理追问,迈向昆剧表演艺术更高的云梯。

注释:

① 社论:《 从“一出戏救活一个剧种”谈起》,载《人民日报》,1956年5月18日,第1版。

② 周恩来:《 关于昆曲〈十五贯〉的两次讲话》,载《文艺研究》,1980年第1期,第6页。

③ 祖上得罪朝廷权贵的人,他们的子孙后代也被迫成为比平民更低一等的堕民,入了“乐籍”的,就叫“乐局”;北方如山西谓之“乐户”。

④ 学员年龄9~15岁,大多数系城市贫民子弟及昆曲“全福班”艺人亲属;规定5年满师(学戏3年、帮演2年)。第一批起初55人入学,后增至60余人。授课老师均为昆曲名家,对拍板、唱曲(先不上笛子)、台步3项基本功要求极为严格。

⑤ 检场即演出过程或间歇根据剧情需要上台挪动桌椅等演出道具。

⑥ 周传瑛口述,洛地整理:《 昆剧生涯六十年》,上海文艺出版社,1988,第30页。

⑦ 媚香室主:《 仙霓社人物纪略》,载《申报》,1939年9月7日。

⑧ 染云楼主:《 谭新乐府之周传瑛》,载《梨园公报》,1939年4月5日。

⑨ 即“活捉王魁”“活捉张三郎”和“西厢记”“还魂记”“贩马记”。

⑩ 中华人民共和国成立后,浙江昆剧团在“传”字辈之后,已传承了“世、盛、秀、万、代、昌、明”七辈,业内称作“前八代”。2019年1月14日,浙江昆剧团面向全球公开征集“后八代”辈分续名。

⑪同⑥,第6页。

⑫魏良辅:《 曲律》,载中国戏曲研究院编:《 中国古典戏曲论著集成》(五),中国戏剧出版社,1959,第5页。

⑬李渔:《 闲情偶寄》,浙江古籍出版社,1985,第41页。

⑭同12。

⑮齐如山:《 国剧艺术汇考》,辽宁教育出版社,1998,第3页。

⑯同⑥,第132页。

⑰同⑥,第140页。

⑱潘伟民:《 昆坛周传瑛》,中国戏剧出版社,2013,第135页。

⑲梅兰芳:《 我看昆剧〈十五贯〉》,载《戏剧报》,1956年第5期,第10页。

⑳刘勰:《 文心雕龙》,中华书局,1985,第40页。

㉑苏国荣:《 戏曲美学》,文化艺术出版社,1999,第5页。

㉒详见张守慎:《 表现派和体验派的争论—表演艺术理论学习笔记》,载《戏剧报》,1961年Z6期,第57—65页。

㉓同⑥,第142页。

㉔同⑥,第175页。

㉕意指使观众看懂,使观众得到美的享受,使观众动容。

㉖王国维:《 人间词话》,华东师范大学出版社,1990,第92页。

㉗李渔:《 闲情偶寄 · 声容部 · 习技第四》,载《李渔全集》卷三,浙江古籍出版社,1991,第151页。

㉘朱立元:《 美学大辞典》(修订本),上海辞书出版社,2014,第51页。

㉙洛地:《 昆—剧 · 曲· 唱—班》,载《南大戏剧论丛》,2017年第13期,第41页。