毛泽东同志曾说过这样一句话:“中国戏曲有道理,说不清”。而这种说不清正是中国戏曲表演史论需要深入研究的缘由所在。长期以来,业界及社会上有“世界三大戏剧体系”之说。其中的“梅兰芳体系”泛指中国戏曲艺术体系。但有数百年历史的中国戏曲,其核心的表演体系究竟是什么?众说纷纭,莫衷一是,缺乏一个系统的资料梳理和理论论述。

有鉴于此,“中国戏曲表演体系”研究应立足于中国戏曲表演本体,以京剧、昆曲为代表的剧种表演艺术为切入点,同时将全国各省传播范围较广、影响较大的地方剧种表演艺术纳入到戏曲表演体系研究中,全面梳理、构建民族化的戏曲表演艺术体系。为新时代中华文化体系建设提供有力的学理支撑。推动中国戏曲与世界戏剧的交流、对话。力争构建真正的世界戏剧体系之一的“中国戏曲表演体系”。

中国戏曲表演体系研究可以分为一、“传统戏表演体系”二、“现代戏表演体系”三、“中国戏曲表演论著集成”等几个领域。

一、“传统戏表演体系”

(一)行当体系:

行当是中国传统戏曲将类型化的人物加以集中概括的一种简洁的艺术形式。初成于宋元之际,从宋杂剧、金院本的“五花爨弄”;南戏的“七声”、明清昆山腔的“江湖十二脚色,到清末民初的京剧生、旦、净、丑及其各自分支系统,一步步发展,形成了各行丰富完善的声腔扳式和表演形式。在戏曲发展的历史长河中,行当的分类日益明确,各行当的表演形式也日趋精细。行当在归纳人物类型,帮助观众直观简洁的辨别人物性格本质,表明创作者的美学判断,寄寓褒贬。帮助、促使演员集中精力钻研某一类人物的形象塑造,提高表演技能等方面都发挥了巨大作用,做出了突出贡献。使戏曲成为一种规范化、系统化的表演体系。

行当具有自然属性:男女老幼;社会属性:工农兵学商、帝王将相、才子佳人、贩夫走卒;性格分类、道德评价等几大类型。它是一种象征性的表达方式,寄寓着中国人的审美评价,如善恶美丑,以及社会阶层的划分。它和中国的属相、西方的星座、日本的血型研究,功能类似,成为系统研究中华民族的民族性格、文化性格、地域性格的活态载体。

著名戏画:《同光十三绝》中的戏曲演员、行当群像

(二)程式体系:

“中国戏曲表演的程式,是群众在几千年以来运用了无比的智慧,积累了集体的经验,从生活中提炼出来的一种艺术创造方法。这种程式是独特的,它不但能够表现民族的思想、感情、气质和生活,而且表现的很简练、很真实、很鲜明。”①“程式是从生活中提炼出来,用来反映生活的一种特殊的艺术形式,它带有装饰性、技术性、夸张性、鲜明性、灵活性、规范性、稳定性等特点。”②“程式,是对自然生活的高度技术概括。是戏曲表现形式的基本组织。是带有一种固定性质的技术形式。我们的舞台艺术、技术程式,总的说来,都是从生活提炼而来。它是依据生活逻辑,又依据艺术逻辑处理的结果。戏曲演员,都要借助自己的技术程式来创造角色。”③

程式一词虽源于外文,赵太侔用英文中的“Conventionalize”——“程式化”一词来概括传统戏曲的艺术特点。但它已成为中国戏曲所具有的传情达意功能,具有高度技术性、艺术性技巧和手段的代称。它所涵盖的凝结着历代艺术家智慧的无以计数的艺术表现形式,已然成为一种独特的艺术语汇,正是由于“程式”这一物化的载体,使得传统戏曲的表演形式能够以演员肉身相传的方式流传千载,延绵不绝。以戏剧的形式书写着民族、国家的沧桑巨变,抒发着历代民众的悲喜情怀。对其艺术功能进行剖析,对了解中国戏曲的艺术本质和美学属性是十分必要的。

表演程式具有以下功能:

一是帮助表演者对人物的性别、年龄、直接生活经历的超越性把握。

二是对人在生活中不同的情绪:喜、怒、哀、乐、愁;不同的神情:哭、笑、惊、怕、恐;不同的动作:行、动、坐、卧等形态进行分门别类的分析整理,细分为不同的层次、形态并予以规范化。

三是以物质结构的形式,建构了恢宏、完备的戏曲“表演语汇宝库”。这些“语汇”,既是戏曲演员平时训练的基本内容,又是塑造角色时的基本手段和艺术形式。

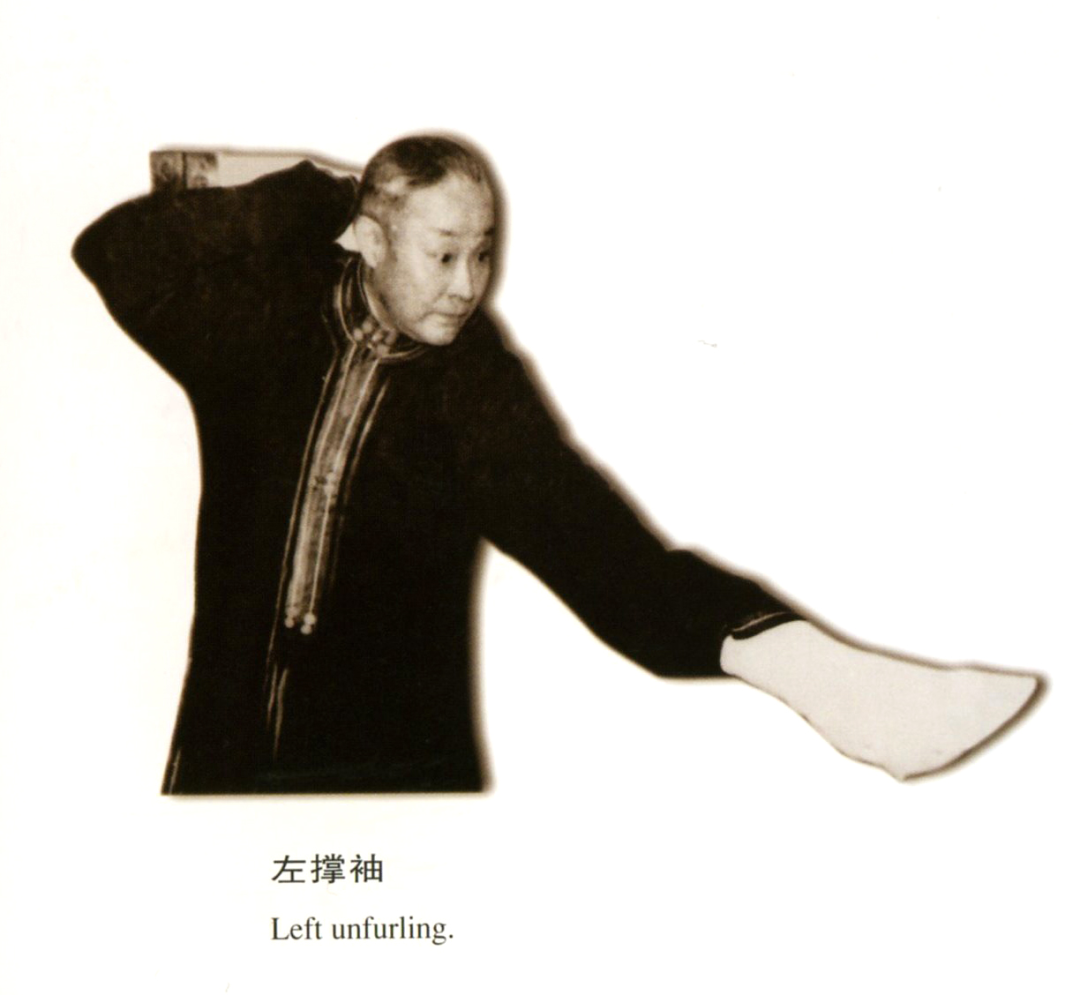

戏曲大师尚小云表演的戏曲程式:水袖功法

(三)流派体系:

1、流派的定义:

流是传人、传承、传播。

派是特征:又分为流派创始人的艺术特征、生理特征、性格特征、人文特征、地域特征。

2、流派形成的条件:

(1)主观条件: 既创始人的天赋条件、师承自由、风格独特、代表作多。

(2)客观条件: 既创始人所处的文化环境,创作空间、高人指点、团队支持。

3、流派形成的进程: (1)展现个性(2)形成特色(3)建立风格 (4)创造流派。

4、流派形成的特征:流派作品能够留得住、传得开、业内认可、专家肯定、观众欢迎、后继有人。

5、流派具有的特性:独创性、时代性、历史性、延续性、继承性。

6、流派的类型

(1)以创始人的生理特征为基础,形成艺术特征的流派如程(砚秋)派、马(连良)派、麒(麟童——周信芳)派。

(2)以创始人的性格为基调形成的流派特色。如余(叔岩)派、梅(兰芳)派、杨(小楼)派,这三位艺术家都以性格沉静著称,因此他们的表演艺术都与此密切相关,形成了鲜明的艺术特色。

(3)以创始人的人文素养和自身气质为基础形成的戏曲流派,如京剧老生中的言(菊朋)派、奚(啸伯)派等。

(4)无派之派:创始人虽无明显的艺术特征和自立门派的诉求,但在业内形成共识,形成公认的艺术流派:如李(少春)派、袁(世海)派、关(素霜)派等。

7、流派形成的阶段:

(1)京剧的流派大都形成于解放前后,如旦行的梅、尚、程、荀,老生行的马(连良)、谭(富英)、奚(啸伯)、杨(宝森),净行的金(少山)、郝(寿臣)、侯(喜瑞)、裘(戎)、武生行的黄(月山)、杨(小楼)、尚(和玉)、盖(叫天)等流派。

(2)地方戏的流派大都形成或壮大于解放后,如越剧的十大流派,豫剧的常(香玉)、陈(素真)、崔(兰田)、马(金凤)、阎(立品)五大流派。粤剧的红(线女)派、马(师曾)派等。

京剧“梅尚程荀”四大流派创始人合影

8、现代戏中戏曲流派的传承与发展:

现代戏中的人物大都具有行当特点,而鲜有流派特征。现代戏中的流派特征主要由具有流派背景的演员来演绎,所自然呈现的。如由裘派传人方荣祥饰演的现代京剧《奇袭白虎团》中的王团长,以及由程派再传弟子张火丁饰演的现代京剧《江姐》中的江姐等。

这种流派艺术基因的继承和发展,既继承了流派的艺术形式,又继承了流派塑造典型人物的声腔特点,但又是完全基于演员个人的创造。继承者完成了对流派表现形式的发展,对流派典型人物题材的拓展式创造。流派传承人依据自身的艺术条件,对角色的理解,创造了一系列既源于流派、又别于流派,独具自身特色的艺术形象。这既是继承者对流派塑造人物类型的拓宽和表现形式的发展,又是流派传承者义不容辞的责任。更是现代戏不可或缺的奇芳异彩。

程派再传弟子张火丁创作的现代戏《江姐》

袁(世海)派是为数不多的在现代戏中形成自己流派特征和典型人物的戏曲流派。如他在现代京剧《红灯记》中饰演的鸠山、在《平原作战》中饰演的龟田,虽同是日本军官,但却演出了不同的人物性格和人物气质,一个儒雅狡诈、一个鲁莽骄狂,成为“袁派”人物谱系中的典型性人物。

(四)四功五法体系:

戏曲表演中的唱念做打、手眼身法步的“四功五法”表演体系。这些系统化的艺术形式,为中国戏曲演员塑造人物、训练演员提供了一整套完整、立体的程式语汇、训练体系。这些体系中的元素,既是戏曲演员在剧目中结合剧情塑造人物、展现表演技法的形式,又是平时训练演员必不可少的内容。

戏曲大师梅兰芳表演的手势功法:垂丝、舒瓣

(五)形体训练体系:

中国戏曲表演训练体系中的“基功体系”、“武功体系”、身段体系、把子体系、调度体系等。这些基本功系统,既是把一个普通人训练成为专业戏曲演员的训练内容,又是戏曲演员在具体剧目中塑造人物时不可或缺的艺术手段。

戏曲名家张云溪、张春华表演的武戏《三岔口》中的形体技法:旋子下桌

(六)切末脸谱、穿戴规制与表情体系:

戏曲舞台上的一桌二椅、笔墨纸砚、马鞭船桨、锅碗瓢盆、旗锣伞报、假山城楼以及火彩烟火等道具、效果系统;蟒、靠、披、褶子的服装系统;凤冠霞帔、纱帽翎子、厚底朝方的帽靴系统;甩发髯口、水袖大带的人物造型、表情系统。这些具象的道具、服装盔帽与演员虚拟的表演一起构成了戏曲舞台上悲欢离合、爱恨情仇的人间万象,形成一整套完整的抒情达意,象征性、意象化的表演体系。

传统戏曲中的脸谱、盔头、服装、纹饰

(七)戏曲武戏表演体系:

运用武功特技,来表现戏剧冲突,塑造人物,表达情感,是中国戏曲最有代表性的表演特色和艺术特质之一。这种艺术现象的起源非常悠久,在戏曲的雏形时期,甚至在中国最早出现的那些原始色彩相当浓厚的“前戏剧”活动如《蚩尤戏》、《东海黄公》中就已经有了以武打技艺、技巧见长的表演形式。这其间,中国古代武术、舞蹈、杂技、曲艺、文学等传统艺术形式对戏曲表演形态的形成影响深远,在漫长的历史长河中,他们相互营养,互为补充,既合为一体又各自独立,共同组成了色彩绚丽的中国武戏艺术形态。以史论结合的方式,系统研究戏曲武戏与武侠文学、武术、杂技、排兵布阵等军事阵法的构成关系;分析中国戏曲与武术、舞蹈、杂技、曲艺等传统文化间的互为转化,兼收并蓄的途径和方式,对深入了解戏曲表演及武戏形态的形成是大有裨益的。

戏曲大师谭鑫培、杨小楼表演的《阳平关》

传统戏曲的部分把子(冷兵器)器械

(八)剧种声腔、打击乐与节奏、渲情体系:

何为戏曲?既富于戏剧性的乐曲,曲是主语。这一称谓体现了戏曲剧种音乐中的声腔板式、曲牌体系与表演的关系,在戏曲中的主导地位。在戏曲表演、音乐同质化严重的今天,声腔已经成为区分剧种艺术特色的重要艺术形式。

节奏性是戏曲肢体表演的主要特征之一,其中打击乐作为戏曲节奏的载体,其以锣鼓经为主的节奏形式对戏曲肢体表演的发展制约作用是巨大的。中国戏曲的打击乐,不但能打节奏、还能打情感,不但能打人物的心理感受,还能打人物的生理感受。打击乐,成为衡量一部舞台作品是否具有戏曲化特征的标志和组织人物舞台行动的节奏灵魂。戏曲谚语“一台锣鼓半台戏”形象的说明了打击乐在戏曲表演体系中的重要作用。

打击乐虽然是戏曲表演主要的节奏杠杆。但伴随着戏曲艺术的发展,其音乐形式也有了很大的变化,由单纯的文武场三大件发展为混合交响乐队伴奏。打击乐已不是掌控肢体动作节奏的唯一形式,戏曲弦乐的行动性、抒情功能得到了极大的加强,其极具戏剧性的旋律调性在一定程度上加强了打击乐的作用,丰富了肢体动作的行动性。如《智取威虎山》中的音乐,点明了地理环境,为人物表演提供了鲜明的背景烘托,造成人未出场,情势先行的效果。即便抽掉导表演部分,也可以称为一部完整的戏剧性浓郁的交响乐作品。

伴随着新的表演语汇的创新,在继承传统锣鼓点的基础上,将其拆散重组,化旧为新,与新的音乐形式,现代戏中人物生活化、舞蹈化的舞台动作有机结合,有效的烘托、渲染、外化人物激荡的内外部动作,形成与剧目情境、人物行动交相融合的新的鼓点套路,是戏曲打击乐与时俱进,改革创新的一种行之有效的创作模式。

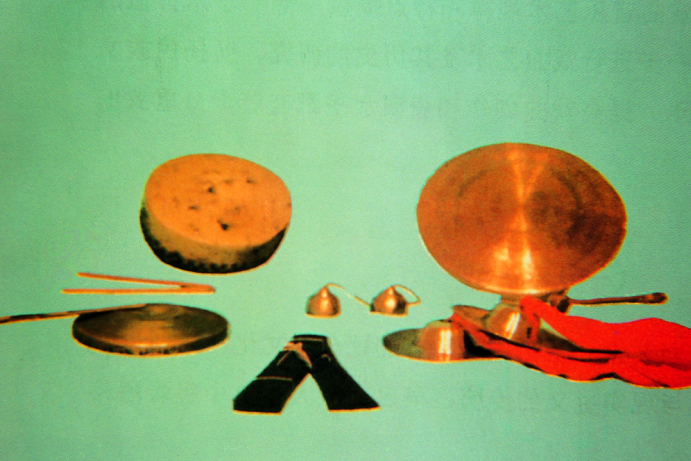

戏曲打击乐(武场)乐器

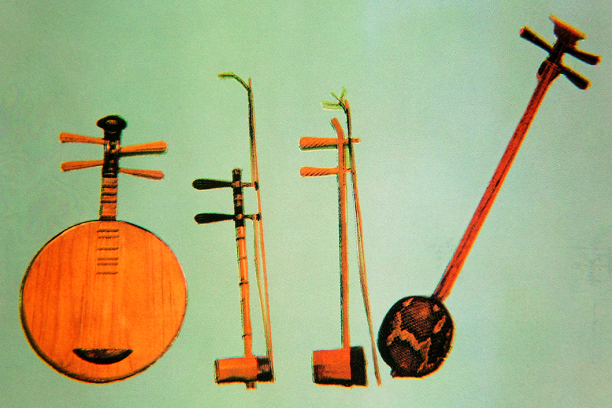

戏曲弦乐(文场)乐器

二、现代戏表演体系

现代戏是脱胎于传统戏曲,又和传统戏曲迥然有异的一种戏剧艺术形式。它是戏曲现代化进程中的一种突出的表现形式。

戏曲现代化,是20世纪中国现实赋予戏曲的社会与文化使命,也是中国戏曲自身发展的历史必然。中国戏曲现代化的发展进程起始在清末民初、五四时期,而真正涌起浪潮激荡梨园,则是在抗战以后。抗战时期延安平剧院的“旧瓶装新酒”,新中国前17年的戏曲现代戏,文革前后的“样板戏”,以及新时期戏曲在“危机”声中的探索与变革,都清晰的划列出20世纪中国戏曲现代化的艰难历程。戏曲艺术家们各尽所长,努力探寻着用这一古老的艺术形式表现现代生活的方法与途径。

革命历史题材是现代戏剧目的构成主体,戏曲也由一种纯粹的艺术形式成为意识形态的代言载体,在中国现当代社会的历史进程中扮演着独特的角色。这类剧目的创作对中国戏曲的表演形态、导演手法、剧本结构、音乐形式、舞美样式都产生了深远的影响,特别是对“样板戏”为代表的现代戏艺术样式的发展起到了很大的推动作用。

(一)

样板戏两个创作时期不同的表演要求:

从艺术的角度来看,“样板戏”在表演形式方面取得了突破性的进展。剔除样板戏中所包含的浓厚的时代背景、明显的政治倾向及公式化、模式化等负面因素外,它在戏曲艺术的现代化发展及表演语汇的创作方面都给我们留下了诸多宝贵的经验。“样板戏试图解决现代生活和戏曲传统表演程式之间的矛盾,做了一些试验,并且取得了一些成绩,使京剧表现现代生活成为可能。”④

1、首批样板戏的“话剧加唱”与“新程式舞蹈”:

以《智取威虎山》《龙江颂》《海港》《奇袭白虎团》《红灯记》《沙家浜》等为代表的首批样板戏,大都追求戏曲化的身段和生活化的表演相结合的方式。既以话剧式的生活化表演为基础,以戏曲具体的程式技法、音乐旋律、打击乐节奏为基础的艺术形式,形成了注重生活气息,减弱程式痕迹的表演风格, 并形成以“新程式舞蹈”反映新的时代生活的创作倾向和表演形式。

现代京剧《奇袭白虎团》中的歌舞场面:<雨夜行>

2、二期样板戏“诗韵化”的表演艺术特征:

1973年至1976年,是“京剧革命”的第二个重要阶段。艺术家们创作出了以《磐石湾》《杜鹃山》《平原作战》《红色娘子军》等为代表的二批样板戏,将戏曲的表演形式革新推向了一个新的高潮。

在第二批样板戏中,创作者们由前期一味追求用“现代感”的生活化动作刻画人物,逐渐改为用具有戏曲化韵律的舞蹈动作表现人物。不刻意讲究戏曲动作子午阴阳等传统的美学特点和技巧的难易程度,而讲究戏剧情景的契合和整体造型的气势。让“韵白”成为表演的凝聚中心。将“念”与“舞”粘合在一起的“韵白化舞蹈”的出现,实际上是对传统戏中诗韵化舞蹈的一种继承和发展。样板戏继承了这种诗韵化舞蹈的形式,将诗韵化念白的比例大大提高,形成一种“无白不韵,无韵不舞”的新的程式化表演样式。编导者将“念白的韵律性”与“身段的舞蹈性”相结合,借着韵白音乐的助力,将“做”推向舞蹈化,表演的重点由原来的做“戏”转为做“舞”。极大的增强了肢体动作的舞蹈性。使全剧显示出一种整体的音乐感,全面提升了京剧的音乐品格。

如果说“无声不歌,无动不舞”是传统戏曲的基本特质,那么二批“样板戏”则将这种基本特质大大升华,由单纯的艺术属性提高到一个剧目品质的高度,成为统帅剧目创作的主导因素和剧目风貌呈现的主要表现形式。样板戏的“歌舞剧”风格由此成型。

现代京剧《杜鹃山》

样板戏形成的表演规范化理论:“念白的韵律性、身段动作的舞蹈性、舞台节奏的统一性、场面调度的规整性”,⑤长期以来成为现代戏演绎各种题材的标准演剧样式。这种在“表演规范化理论”指导下的“歌舞剧”模式,特别是后期样板戏对戏曲歌舞特性的弘扬,对于我们今天的戏曲创作仍具极大的艺术参考价值,产生有益的启示。

(二)新时期以来表演形式的多元化发展:

与样板戏时期对表演样式的螺旋式上升、探索相比,新时期以来的戏曲导表演艺术创作则呈现出一派百花齐放的景象,舞台风格和表现形式一戏一样,丰富多元。表演语汇的创作在继承了戏曲传统程式注重形式美的基础上,更以表现剧作深刻的思想和塑造复杂的性格化的人物形象为己任。这是时代对戏曲的新要求。很多具有现代意识的戏曲剧目在表演形式的强度、频率、方式和造型上都与传统戏的表演既有美学属性的传承关系,又有表现形式和表现重点上的差异。与传统肢体程式中所蕴含的丰富的叙述性、动作性特质相比,新的表演语汇的创作更注重于对人物内心世界和情感的表达。从而使剧作更加符合当代人的心态和审美习惯。

(三)现代戏表演的“四要”、“两化”:

长期以来,由于传统科班和现代戏曲院校没有设置现代戏表演的专门训练内容和课程,所以大部分戏曲演员都没有系统的接受过现代戏的人物塑造方法训练,而是用传统戏的表演方式和表演习惯来塑造现代人物,从而出现了戏曲演员在饰演现代人物时,穿着西装“拉山膀”,穿着皮鞋“走脚步”的滑稽现象。因此,“四要”、“两化”成为解决现代戏人物创作问题的可行性方式。

既“向生活要人物、向戏曲要技术,向扮相要身段、向话剧要方法”。要把“传统程式动作生活化、现实生活动作戏曲化”。⑥

在现代戏中,除了表现人物在战斗、行军、操练等特殊情景下的言行举止外,在表现日常生活题材中,人物行、动、坐、卧等生活化的动作是否具有戏曲化的特征, 主要体现为在以打击乐为主要伴奏形式的制约下,散点式、有节奏的“自由行动”。在生活化形态的基础上,在打击乐的节奏统御下,形成有形的生活化形态,无形的戏曲化韵律。

笔者导演的现代京剧《深水港》

艺术的魅力在于唤起观众对自身生活的记忆,戏剧要反映大众的生活才有生命力。要提升戏曲现代戏的思想性,深刻性,也要提高、加强其观赏性和时代性,让观众在艺术的欣赏中感受到心灵的洗礼,对社会、对人生的思索。唯有如此,现代戏才有生命力,才能在如火如荼的大时代中与时俱进,蓬勃发展。

因此,系统的整理、研究现代戏的表演形式、创作方法、训练内容、教学课程,成为现代戏表演体系建设的重要环节。

三、戏曲表演论著集成

中国美学“离形得似,遗貌取神”的思想观念决定了中国戏曲的表演以远离生活的自然形态,采用变形幅度较大的方式反映生活的本质。决定了中国传统戏曲不在严格的生活逻辑中表现人,而以独特的舞台逻辑来反映生活逻辑,通过对生活形态的提炼、集中、舍弃、变形、夸张来创造表现形式的艺术美,使观众在对表演形式美的欣赏中不自主的感受到艺术的真实,进而达到生活的真实——“以形写神,以神传真”。

从古人的《审音鉴古录》、《扬州画舫录》、《梨园源》、《闲情偶记》等著作,到今人齐如山的《国剧身段谱》、阿甲的《戏曲表演规律再探》、焦菊隐的《旧剧构成论》、陈幼韩的《戏曲表演美学探索》、黄克保的《戏曲表演研究》等著作以及浩如烟海的戏曲表演论著中,都蕴藏着丰富的戏曲表演美学思想、理论著述。

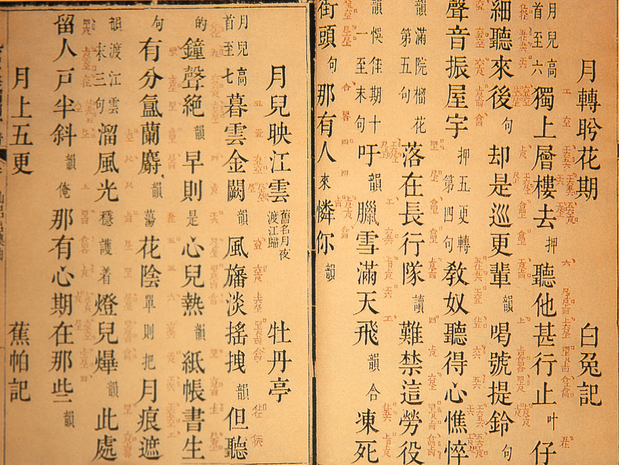

戏曲典籍《九宫大成南北词宫曲》中的表演注释

程砚秋著述的表演著作

因此,研究、整理古往今来与戏曲表演相关的论述和研究成果,将历代有关戏曲表演的文章、著作收集梳理,结集成册,成为广大戏曲研究者和从业者研究中国戏曲表演的理论参考书和工具书,是一件十分有意义的事情,也是构建中国戏曲表演理论体系的必然需求。

注释:

①参见《焦菊隐文集》第三卷第文化艺术出版社1988年版 312页

②参见《阿甲戏剧论集》中国戏剧出版2005年1月版 269页

③阿甲《生活真实和戏曲表演艺术的真实》,载《戏曲表演论集》上海文艺出版社1962年 版119页

④参见《人物周刊》2008年第25期14版《汪曾祺看样板戏》转引自——《人民政协报》

⑤见上海京剧团《磐石湾》剧组《努力歌颂人民战争,塑造民兵英雄形象——革命现代京剧《磐石湾》创作体会,《人民文学》1976年第2期

⑥参见李少春《谈京剧现代戏表演的几个问题——兼评〈八一风暴〉演出的成就》《人民日报》1963年12月1日版

本文发表于2022年《中国戏剧表演艺术高峰论坛专集》