摘 要:1917年至1919年河北乡间的昆弋班入京演剧,是该时期北京重要的戏剧事件。这是民国时期北方昆弋艺人的第一次城市演剧,也是他们当时规模最大的一次集体亮相,对昆曲艺术的传播产生了重要影响,也重塑了现代北方昆弋班的特色。该戏剧事件的核心主体无疑是荣庆社,对荣庆社商业演剧进行分析,有利于学界更清晰地认识北方昆弋的现代发展史及其遭遇的困境。

上篇包括“昆弋班演剧之经过及规模”与“都市演剧中昆弋艺术的延续与嬗变”两节内容。

北方昆弋班诞生于热衷演剧的清代宫廷、王府,其中很多演员来自京畿乡村,当他们因为各种原因回乡后,昆弋艺术就传播到乡间。清末民初,京东、京南乡间有四五十个昆弋班演出,还有大量的“子弟会”业余艺人。晚清醇亲王创办的“安庆”“恩庆”“小恩荣”,就是很多乡间昆弋班的直接源头。醇亲王去世后艺人们回到家乡,宣统二年((1910)至宣统三年(1911),肃亲王善耆召回部分艺人重组“昆弋安庆班”,安庆班不仅于王府内演剧,也在茶园进行商业演出,但随着清廷的覆灭,艺人又重新回到乡间。因缘际会,1917年至1919年,大量北方昆弋艺人涌进京城,这是昆弋艺术现代发展的重要一环,其演剧细节还有待进一步钩沉,城市商业演剧对昆弋班发展的影响也需要进行系统深入的探讨。

一、昆弋班演剧之经过及规模

民国初年,已经极为衰微而绝迹于城市剧场的昆曲,忽然迎来命运的转机。一般认为这与梅兰芳开始演出昆曲有关,其实应该将其放在当时整个文化语境中考察。随着清末民初戏曲改良思潮的兴起以及西方学术观念的引进,戏曲是文学和“美术”(即艺术)的观念得到很多人的认同,昆曲文辞雅饬、格律绵密,兼有载歌载舞的风格,无疑是传统戏剧艺术的代表,因此受到一些知识界人士的推崇。梅兰芳演昆曲、北京大学开设曲学课程,既是这种观念的产物,也推动了昆曲在更广泛人群中的传播。同时,传统文人结社习曲的风气仍不绝如缕,这个群体是维持昆曲命脉的重要力量,对振兴昆曲市场起到重要作用。另外,昆弋属于清廷热衷的雅乐正音,对于北京城里的遗老遗少以及有怀旧思想的人来说,昆弋是他们的一种情感寄托。

正是在这样的背景下,广兴园主人余玉琴觉察到昆弋在京城有市场,遂于1917年秋冬邀请在乡下演出竞争中失利的同合昆弋班来京演出。凭借郝振基主演的《安天会》等剧,该班一炮打响,尤其是演群戏《请清兵》时,常常“场中人满,无立锥地,闻上座有一千五百之谱”。

郝振基《安天会》剧照

1918年1月13日,荣庆社八九十人在王益友的带领下进入天乐园演出,很快也得到观众的认可。相比之下,同合班“诸伶做派松懈,缺少精采,并各伶扮相不妙,行头太旧,无审美的意味”。故此,同合班观众越来越少,于3月8日宣布停演,郝振基、徐廷璧等加入荣庆社,李益仲等大部分人回乡。同合班虽然仅半年就撤出了京城,但它是民国昆弋班城市商演的先声,其历史功绩应该被记住。

荣庆社在郝振基等人加入后“角色愈见齐楚,故该园近日之座客亦较前拥挤”,天乐昆弋演出成为当时京城剧界的热门话题。6月26日,该社应邀赴天津演出四天,前三天“预约票竞售出八千余号”。回京后,无论是上座率还是报纸上的赞誉,都表明荣庆社进入了发展的高潮期。

7月17日,广兴园重整旗鼓再约昆弋班宝山合进京演出,这是第三个入京的昆弋大班。

宝山合甫登台,剧评家即评论:“大致言之,该班所有角色较去年在广兴园演唱者稍见整齐,而较现在天乐园之荣庆社则远不能及。”另外,由于广兴园主人余玉琴高估了北京的昆弋市场,很快宝山合营业收入滑坡,两个月内换了四个剧场,仍无起色。观众群不大,导致北京只能容下一个昆弋班。因此,9月中旬该班即停演,大部分演员回乡,侯玉山、白玉田等并入荣庆社。荣庆社第二次借机增强了演出阵容,可以说是吸纳了当时北方昆弋的绝大部分精锐,开始进入发展巅峰期。

荣庆社的演剧巅峰期持续到1919年春夏之交,从4月份开始走下坡路。6月26日全班停演,7月至10月中旬赴天津演出。10月19日,荣庆社回京后在天乐园再次演出,可是仅仅过了一个月的时间,社中因为包银等问题产生的矛盾彻底爆发,“韩四之《折柳阳关》《马前泼水》诸剧因各角纷纷告退,一时难于排演”,戏班面临解体危机。11月27日剧界消息称:“荣庆社因应保阳新舞台之聘,除侯益隆、马凤彩、张文生、陈荣会等外,余皆于前日(初三)赴保府云。”侯益隆等20余人还留京,是等着和韩世昌一起赴沪演出。12月1日,韩世昌等一行人离京赴沪,白玉田等则去了保定,轰轰烈烈的荣庆社近两年的天乐园演剧至此告终。这也意味着同合、荣庆、宝山合三大班所代表的北方昆弋在现代都市的第一次大规模商演终结,此后也未再出现如此规模的昆弋都市演剧。

此三大班每班人数皆在80人以上,很多演员是昆弋艺人中的佼佼者,因此可以说这是北方昆弋名伶的集体亮相,是昆弋艺术精华的一次集中展示。

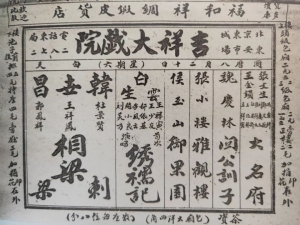

荣庆社无疑又是该时期昆弋班的代表,无论是演员构成还是演出剧目,都体现了当时昆弋班之特色。故此,笔者从《顺天时报》的戏曲广告中钩稽出全班主要演员,并从1918年1月13日至1919年1月12日的290张戏曲广告中整理出其所演剧目,作为当时演剧之历史印记。

荣庆社主要演员:

老生——徐廷璧、陈荣会(兼其他各行)、陶显廷(兼净)、朱玉鳌(弋腔老生)、王益朋(兼老旦)、韩子峰(兼武丑);

武生——郝振基(兼净、老生)、白茂斋、王益友、侯炳五、张文生、王金锁、朱小义、侯小五、王树廷(兼旦)、国荩臣、李福怀、高二秃、张明兰、许长瑞、马文生、刘小四、高翔誉;

小生——侯益太(兼武生)、齐凤山;

旦——王树云、韩子云、侯瑞春(兼小生)、韩世昌、白玉田(兼小生)、侯海云、侯子云、侯益才(弋腔青衣)、白建桥(兼小生)、马凤彩(武旦兼小生)、马凤鸣、郭凤来、王玉山(老旦兼净);

净——胜三(架子花脸)、郭蓬莱(弋腔黑净兼丑)、郭芳莱、侯益隆(架子花脸)、白云亭(兼老生、丑)、胡庆和、胡庆元、吴荣英(弋腔花脸)、王瑞长(弋腔红净、兼老生)、王瑞成、李宝成(弋腔红净)、白月桥(高腔黑脸)、侯玉山、张小发(摔打花脸)、张小楼(净)、侯金龙;

丑——张福元、陶振江(兼武旦)、郭凤鸣、梁玉和、樊连池。

这不仅体现出荣庆社人才济济的实力,还能看到其演员构成之特点:第一,净行、武行演员最多;第二,很多演员应工不止一行;第三,代际分明,传承有序,有醇王府安庆班时期的昆弋前辈(如胜三、郭蓬莱、胡庆和),有出身光绪中叶恩荣、益合科班和子弟会的中坚(如陈荣会、侯益才、陶显廷、郝振基),也有昆弋班自己培养的青年才俊(韩世昌、白玉田、侯益隆)和朱小义、高翔誉这些十余岁的少年后进。艺人与王府昆弋班的传承关系比较清晰,这种有序传承是北方昆弋艺术特色得以延续的重要前提保证。

韩世昌

在统计剧目时,笔者将其按照演出次数分为高频(24次以上者)、中频(12次至23次)、低频(11次以下者)三组,共210本(出)。

高频组26本(出):《铁冠图》《渔家乐》《嫁妹》《琴挑》《春香闹学》《思凡》《安天会》《佳期》《刺虎》《青石山》《蝴蝶梦》《快活林》《打车》《醉打山门》《夜巡》《金山寺》《棋盘会》《芦花荡》《单刀会》《莲花山》《通天犀》《草诏》《昭君出塞》《激良》《蜈蚣岭》《惠明下书》。

中频组47本(出):《打子》《千里驹》《百花亭》《义侠记》(杀嫂)、《雅观楼》《下河南》《学舌》《拷红》《夜奔》《兴隆会》《别古寄信》《精忠谱》《探庄》《北诈》《火焰山》《断桥》《黑驴告状》《饭店认子》《关公训子》《功臣宴》《玉杯计》《滑油山》《射红灯》《党人碑》《花子别妻》《七盘山》《御果园》《丁甲山》《阳告》《探亲家》《甲马河》《东游》《闻铃》《洞庭湖》《出潼关》《双合印》《打虎》《闹昆阳》《牛头山》《千斤闸》《回头岸》《斩子》《借靴》《反西凉》《审刺客》《桃花山》《天罡阵》。

低频组137本(出):《观容》《倒铜旗》《女忠杰》《撞幽州》《火云洞》《喜团圆》《虎牢关》《西楼会》《絮阁》《人院》《乌盆记》《打面缸》《女诈》《拷打吉平》《花果山》《打刀》《完璧归赵》《吃醋》《一两漆》《钓鱼》《观山》《五台山》《胭脂血》《霸王别姬》《扫松》《挡曹》《扣当》《望乡台》《收留》《一匹布》《功勋会》《红门寺》《反五关》《六殿》《龙恩报》《西川图》《抱盒》《宿庙》《桃花扇》《闯帐》《盟誓》《负荆》《连升三级》《河梁会》《光武兴》《关公挑袍》《指路》《打玉》《华容道》《荷珠配》《扫秦》《问病》《千里送京》《遥祭》《扫地》《卖绒花》《麒麟阁》《投水》《摔凤冠》《骂城》《争强》《长亭饯别》《犒赏三军》《赠马》《追舟》《盗令三挡》《古城会》《痴梦》《冥勘》《醉话》《北渡》《踢球》《赶妓》《张飞请罪》《封相》《闯宴》《诈冰》《戏叔别兄》《小宴》《钓龟》《千金记》《三闯负荆》《冥判》《探病》《断后》《巧连环》《十二连城》《开吊》《还乡》《托兆》《英雄台》《怀春》《打父》《幻化》《打马》《赐带》《铁公鸡》《读旨请兵》《打良》《长生殿》《白蛇记》《敬德洗马》《妆疯》《判官上任》《探营》《八殿》《卖菜》《祭姬》《北饯》《双挂帛》《访赵普》《水战》《罗锅抢亲》《大闹酒馆》《猴变》《坐楼杀惜》《三气》《五虎征西》《团圆》《探监法场》《罗汉堂》《八蜡庙》《十面》《偷鸡》《游园惊梦》《顶嘴》《千金计》《冥勘负荆》《铁弓缘》《别母》《打朝》《撇子》《拷童》《夺状元》《回煞》《龙凤配》《夺锦标》。

《五十年来北平戏剧史材》中收有宣统年间“复出安庆班”的62张戏单,共150余本(出)剧目,这里辑录的剧目更为丰富,较完整地反映出民初昆弋班常演剧目,是一份重要的演剧史料。

二、都市演剧中昆弋艺术的延续与嬗变

自康熙年间宫廷、王府中昆、弋两腔合演开始,昆弋班的艺术传统和特色逐渐形成。弋(阳)腔,又称高腔,歌调高昂豪放,由于没有丝弦等乐器伴奏,“非天赋歌喉独厚者,不易见工”。来自江南的昆腔与之长时间同台演出,逐渐形成演员兼习两腔的传统,这就使得昆腔也受到高亢激昂之弋腔的影响,多唱北曲,有燕赵慷慨悲歌之风,而婉转缠绵的风格特征渐渐消退。不仅在歌唱方面,化妆、音乐、做表都与弋腔融合甚深,所以昆弋班并不是简单的“两下锅”“风搅雪”,昆弋有了更多统一性,形成趋于一致的风格。另外,昆弋班长期在河北乡村演出,也受到北方风土人情和民间艺术的影响,带有浓厚的乡土气息,质朴粗犷。古人论南北曲的差异,北主劲切雄丽,南主清峭柔远,“听北曲使人神气鹰扬,毛发洒淅,足以作人勇往之志……南曲则纡徐绵眇,流丽婉转,使人飘飘然丧其所守而不自觉”,北地戏曲风格在昆弋艺术中得到鲜明的体现。

延续着晚清昆弋血脉的荣庆社,在都市商演中既有对传统的传承延续,也有调适和改变,从而重塑了昆弋班的自身特色。

首先,荣庆社不再如晚清的昆弋班那样以弋腔为主,弋腔迅速衰落。晚清昆弋班演出中弋腔多于昆腔,旗人蔡友梅回忆说:“旧日高腔班以弋为主体,以昆为辅助”,“先严在日酷好弋腔,光绪中叶北京高腔票友尚多,中上社会每于公余之暇借此为消遣之道”。说明此时弋腔比昆腔更受北京中上流社会的欢迎。宣统末年安庆班的复出演出,从现存戏单看“昆曲占59出,弋腔占85出”,弋腔仍占明显优势。

荣庆社班中有多位弋腔名伶,其中最杰出的是黑净郭蓬莱,他出身弋腔世家,在王府演剧时深受醇王喜爱,被赐名“蓬莱”。他在荣庆社来京初期偶尔还能唱大轴,但不久有剧评家报告自己见闻:

正值郭蓬莱演《滑油山》,入座甫定,见邻座三五少年连呼讨厌,内中一少年云“我说不来,你们偏来,不若仍听鲜灵芝”云云,遂连袂退席。

商业剧场中,上座率决定一切。于是郭蓬莱及弋腔名伶朱玉鳌、王瑞长等人所演的《观山》《钓鱼》《北渡》等拿手剧目渐渐沦为开场戏,境遇颇为悲凉。喜爱弋腔的老观众为此大发感慨:“古调之音,见者受惊,闻者避舍,欲于混沌污浊之社会中觅知音,是何异求芝兰于粪土之中耶?”弋腔高亢古朴,然而难免单调,这就像早期京剧“时尚黄腔喊如雷”,黄钟大吕的唱法最终要被“甘糜”的谭派所取代一样,风气转移非少数人之力可以挽回。因高腔不受观众欢迎,荣庆社“后台揣摩社会心理,多排昆曲”,在此过程中,弋腔越来越少,并成为北方昆弋班的固定特征。至20世纪30年代,老辈凋零,能唱弋腔的艺人更是为数不多了。由于北方昆曲不少剧目的音乐锣鼓、装扮表演融入了弋腔的艺术因子,昆弋班失去的不仅仅是弋腔,同气连枝的北方昆曲自然也会受到一定程度的影响。

北方昆弋演出戏单

其次,因为市场有限,弋腔逐渐萎缩,荣庆转变为一个主要唱昆曲的戏班。昆弋班的昆曲剧目以净武行戏、“文武代打”的群戏为主,这是由于满清贵族常以尚武精神自励,所排演的宫廷大戏也颇多武戏,北方乡间民风亦多彪悍,在这种环境中发展的昆曲,自然以历史题材、绿林题材的净武行戏为主了,文戏也常常穿插武戏。这也与其激越、粗犷的艺术风格相表里。

荣庆社在此时期的演剧继承并发扬了这一传统。上文所列演出剧目中,高频率组的26本(出)剧目中有17本(出)净武行戏和群戏,其他如《渔家乐·刺梁》《刺虎》《金山寺》《昭君出塞》等旦行剧目,要么旦净合演,要么以武旦应工。中频率组的47本(出)剧目中有36本(出)是此类剧目。这些剧目有些本为弋腔,后被改为昆曲,如《侯玉山昆曲谱》中所收《十面》《斩子》《洞庭湖》《甲马河》《点将》《功勋会》等北昆净武戏在安庆班复出时期为弋腔,在此时期被改为昆曲。同时,荣庆社还新编和重排了不少“文武代打”的群戏,如《精忠谱》(即《清忠谱》)、《党人碑》《翻天印》《县花岛》《黑驴告状》《莲花灯》。其中最为著名的是四天连台本戏《铁冠图》,该剧生旦净丑各行皆备,可以充分展现昆弋班的艺术特长,该剧于1918年4月首演时上座“四千人”,此后每月演出一次,成为荣庆社的招牌剧目。

荣庆社的这一演剧风格及其净武行名伶的优异表现,赢得了观众和剧评家的认可、赞誉。比如有南方昆曲家指出南方昆剧多演《琴挑》《惊梦》等生旦戏,于做工戏、武工戏则不甚注重,净角佳者亦少,如陶显廷者求之南方昆班殆不可得。这里提到的陶显廷出身乡间子弟会,但师从晚清著名昆弋名伶白永宽、化启凤、钱宝森(三人皆入醇王府演剧兼教习),因此唱念、做派皆恪守王府昆弋典范,“其嗓音正合红净角色,《训子》《单刀》两出专美一时,尤以《训子》为细腻,扮相尊严,气势雄阔,唱工更佳”,“《刀会》为北曲最显著之剧,南曲不克与抗,推及京中昆剧界,陶伶饰此戏之关公,实属首屈一指”,是北方昆弋美学风格的典型代表。只是此时其年纪稍大,年轻的侯益隆成了荣庆社的净行台柱。侯益隆乃昆弋名伶邵老墨的弟子,人称其演出的《嫁妹》可与昆乱不挡之京剧名净何桂山相媲美。新排《送京娘》首演时,有评论云:

侯益隆唱工、做工、身段、武把无一不佳,原为人所共知。而此次所排演之《送京》较诸他剧尤有特长,盖如《嫁妹》《火判》则有唱做而无短打,如《丁甲山》《甲马河》则有短打而唱工不多。惟此剧则侯益隆饰赵太祖,第一场且歌且舞,几与《嫁妹》等剧同一精彩。中间起打,手持一棍或与持长枪者对手,或与持大刀者对手,或与持两截棍、三截棍者对手,较他种武戏格外吃力。及战退群盗之后送京娘至家与其父母相见,复有大段唱工,此际在他人或将吁喘不能成声,而侯伶则仍与平常无异,最后下场时作跨马式,英姿飒爽,余勇可贾,固无怪台下观者彩声不绝也。

该剧充分体现了北方昆弋重做工、武打,同时文武结合的演剧特色。以演猴戏著名的郝振基“唱工则嗓音嘹亮高亢,贯耳充满,做派则完全是一猴子之做派”,被时人誉为“美猴王”。北方昆弋断断续续在城市演剧至20世纪40年代初,此三人也基本相与始终,当1939年陶、侯去世,郝氏回乡,报纸上有评论云“若谓三老之二死一去,昆曲即渐灭亡,则属过于狭视,但此后再求三老之人材,实恐得之维艰焉”,很客观地评价了他们在民国昆弋班中的重要地位。

其他净武行名伶如侯玉山、王金锁、朱小义等也颇为人所称道。从各家剧评中,我们可以总结出荣庆社净武行戏的特色。第一,艺人功底扎实且表演一丝不苟,具有朴实无华的作风。如王金锁演《蜈蚣岭》《快活林》等剧,“武工极其结实,大刀片非常敏捷,且其每演一剧必以全副精力去作,始终不肯放松一步”。这既说明其有真功夫,同时也是出身乡间的伶人质朴品格的体现,故能展现出武戏之精髓,形成“观金锁戏能长人勇气”的格局。第二,他们虽从乡下来,但并非所谓的“草昆”,尤其是一些得到前辈真传的名伶,仍然恪守宫廷、王府时期的“先正典型”。陶显廷“其歌唱不独悉合工尺,且极为苍老;其口白不独毫无俗音,且极为沉着。他若做工身段,无一不深合法度”,郝振基“一字一步俱有规矩”。第三,演员善于体会戏情,演剧“传神”。不仅文戏如此,武戏也文演,并非一味卖弄武工而已。武小生齐凤山擅演《射红灯》,表演时“当射灯之际,正夜间马上进攻之时,故将长枪托于左腿之上,使右腿单独直立,其式殊难,弯弓上射,恰中系灯之绳,灯遽落下,毫厘不爽,大似当年花容绝技。剧情剧理研作靡遗,真令人叹观止矣”。需要指出的是,这些特色主要来自昆弋在宫廷、王府时期的演剧传统,所以在艺术上显得颇为雅饬、规整,同时天乐园演剧时内行观众、剧评家们的不断提撕、褒贬,也使北方昆弋的特色进一步凸显和固定。

最后,生旦合演以及旦行主演的剧目,也充分体现出昆弋班的艺术传统,同时,旦行也出现了一些新变化。

从剧目单来看,荣庆社旦行常演剧目有《刺梁》《刺虎》《闹学》《思凡》《佳期》《金山寺》《百花点将》《杀嫂》《学舌》,主要是昆曲青衣、四旦、贴旦、武旦应工,与南昆以闺门旦为主迥然不同。此类剧目多做唱并重,身段繁复,动作幅度比较大,体现出“劲切雄丽”、活泼爽朗的北曲风格。与净武行名伶一样,生旦名伶同样注重戏情戏理,能够演出人物的情态神情,如有人评韩世昌:“吾尝谓演剧者必须设身处地,始能深合剧情,韩伶演《闹学》则其态甚憨,演《佳期》则其态甚媚,演《藏舟》则其态甚庄,演《刺梁》则其态甚愤,演《刺虎》则满面忠烈之气,演《絮阁》则一派骄矜之情,而如昨日演之《楼会》则又俨然为多病多愁之才女,饰何种人物即恰合何人之身分,较诸平常旦角无论何剧专以妩媚动人者,固不可同日而语也。”班中另一名旦白玉田,演《金山寺》“与老和尚几番对答,始动之以情,继吓之以威,终之以怒骂,怒骂之而仍不成遽于羞愤悲痛中现一团杀气,步骤神情无不毕肖”。这实是荣庆社演剧最突出的特长,也是深得文人观众推崇的重要原因。

白云生《百花记》剧照

在都市演出中,昆弋班旦行也出现了一些新变化。其一,受到当时剧界男旦崛起以及“捧旦”风气的影响,昆弋班过去“一末二净,三生四旦”的定位次序被打乱,旦行成为舞台上的宠儿。这从剧目上演频率上能清楚地反映出来,在高频率组排前十的剧目中,旦行主演剧目占6个(《渔家乐》《琴挑》《闹学》《思凡》《佳期》《刺虎》)。而且自1918年12月开始,昆弋班由原先大轴子俱演净武行戏、群戏,慢慢变为旦角唱大轴。虽然总体上荣庆社以演净武行戏、群戏为主的特征没有改变,但旦行占据舞台中心,自然会给戏班内部关系带来隐患,且待下文再论。其二,韩世昌拜吴梅、赵子敬为师,学习了《拷红》《游园惊梦》《折柳阳关》《瑶台》《痴梦》等南方昆曲剧目,使南北昆交融,丰富了北昆旦行剧目,这也成为此后昆弋班旦行发展的一个趋势。

何卓然在《市隐君编集〈最新昆弋曲谱〉序》中说:“荣庆社出演于都中,一时士大夫群以该社之分子佥为蓟北之名伶,合王家之供奉,弋阳嫡派、昆曲专家,竟遗世而独立,甘抱阙而守残。”荣庆社的确继承了晚清昆弋班“弋阳嫡派、昆曲专家”的艺术传统,但也因适应都市商业演剧发生了一些嬗变。其中最重要的是弋腔的衰微,与此同时,在频繁的昆曲演出中,其剧目逐渐丰富、固定,北方昆曲的特色更为鲜明起来,并成为民国时期北方昆弋班共同的艺术特征。当然,在这个过程中,曲家和剧评家与伶人的互动,对北方昆曲艺术的发展也起到了重要作用。

原载于《艺术百家》2020年第4期