中国古代音乐史中有诸多研究课题,但是音乐史中的“无声”现象无疑是最艰难的课题之一,也是最需攻克的难题。人们常说中国有三千年、五千年的文明史,但尴尬的是一千年前的音乐都拿不出来。这是因为经历了千年历史变迁、朝代更迭,中国传统乐器的形制、演奏方法都发生了变化。唐宋以前的乐谱也在中国消失殆尽,历史音响发生了断层。今天的民乐与一千多年前全然不一了。不可否认,这一时期,丝绸之路沿线的佛教洞窟中的壁画、造像等反映的大量乐舞画面、史籍以及出土文物中记载了诸多音乐描述只能是视觉的存在与认知的构件,难以形成听觉上的艺术感知。当然,不能否认汉唐时期中国有着丰富多彩的乐舞存在。那么,如何接近历史,准确地反映真实的历史音乐,实际上一直是研究者们热切关注的课题。

2022年1月5日,上海音乐学院在上音歌剧院举办了一场《丝路之乐·唐韵回响》的唐代音乐会。这是一场历史音乐会的重要实践,也是为重构中国早期音乐迈出了重要的一步。这场公演在社会上引起强烈反响。当晚《文汇报》《解放日报》、上海新闻夜线、澎湃社等主流媒体以及诸多自媒体都争相报道了这场音乐会。这样的反响显示出观众们对中国真正的传统文化的一种热切期盼,同时从这场音乐会中观众们也感悟到了中国早期,即唐代音乐大量可信的信息。本文将就如何完成这场历史音乐会,其形成与构建在学术层面上作一披露与分析。同时对重构古代音乐的基础与条件,尤其对中国唐代音乐的建构作一深入的解析,以期学界同仁们的建议与批评,为重构古代音乐的音响做出实质性的进展。

一、中国古代乐谱的解译

古乐复原的重要前提主要有以下三个条件:(1)古乐谱的存在;(2)音响的传承;(3)历史文献及考古资料等的背景参照。其中前两条与复原工作有着直接关系,但恰是一直缺乏的,致使难以实现古乐重构工作。但进入20世纪之后,在敦煌藏经洞发现了琵琶谱(敦煌曲谱),这份古代记谱法的“天书”为揭开唐代音乐提供了线索。20世纪80年代,随着叶栋先生对《敦煌琵琶谱》(见图1)解译工作的展开,在中国逐渐掀起了一场古谱研究的热潮。笔者发现除这份长兴四年(933)的敦煌琵琶谱外,距今1200多年前的日本遣唐使还从中国将大量其他种类的乐谱带回日本,其中琵琶谱占据了比较重要的位置。如《天平琵琶谱》(747)、《五弦谱》(五弦琵琶谱,773)、《伏见宫本南宫琵琶谱》(838)、《三五要录》(琵琶谱,12世纪末)、《仁智要录》(筝谱,12世纪末)、《博雅笛谱》(横笛谱,966)、《新撰笙笛谱》(笙谱,1303)等唐宋时期的古乐谱,它们依然在日本传承。这些古乐谱的发现为研究唐宋音乐提供了重要的依据。

由于日本占据了来自中国的大量乐谱,因此这项研究工作最早也出现于日本。羽塚启明(Hatsuka Keimei,1880—1945)、林谦三(Hayashi Kenzo,1899—1976)等都是这一时期古谱学研究的先行者。尤其是林谦三先生在1938年发表了《琵琶古谱之研究》,揭开了唐代古谱音高问题研究的序幕。继而1955年他在《奈良学芸大学纪要》第五卷一号上用英文撰写了《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》(Study on Explication of Ancient Musical Score of Pi-pa Discovered at Tun-huang, China)产生了世界性影响。此后,剑桥大学的中国通劳伦斯·毕铿(Laurence Picken)在20世纪70年代来到中国,后又去了日本收集古乐谱。回国后在剑桥大学组建了一个研究中国古代音乐的博士班,先后在他主编的《唐朝传来的音乐》(Music from Tang Court,出版七卷)与《亚洲音乐》(Musica Asiatica,共六卷)上撰写研究文章,引起世界关注。如上所说,中国于20世纪80年代开启了古谱学研究之门。叶栋先生在前人的基础上向着节奏展开了突破性研究。但古代音乐的节奏一直是个难解之谜,困扰着中国诸多学者近半个世纪。此后陈应时先生以宋代沈括、张炎的文献为依据提出的“掣拍说”。在他的《敦煌乐谱新解》一文[1]中对沈括《梦溪笔谈·补笔谈》所云“一顿一住当一字”“一掣减一字”做出解释。其中“住”当谱中的“字”为一拍;“顿”当谱中“ㄒ”延长符号,即两拍;“掣”为半拍“、”号。又据张炎《词源》中:“煞衮则三字一拍”作谱中右侧的“口”号,形成了“掣拍说”理论。“掣拍说”的价值在于有着明确的理论依据,并在古谱解译实践中也达到了顺通合理。由于敦煌曲谱是唯一一份从敦煌藏经洞带到法国巴黎国家图书馆的中国古谱,也就是说这份四弦琵琶谱被认为是一份中国古代的“孤谱”。如何确认其“掣拍说”的正确,在同类琵琶谱中具有普遍意义是一个难解的课题。在这样的情况下,陈应时再次运用“掣拍说”理论与敦煌琵琶谱中几个同名曲段落进行互证(《敦煌乐谱“掣拍”再证》,1993),接着又进一步从《西江月·又慢曲子》两首重名曲以“掣拍说”来解译旋律部分获得了高度的重合(《敦煌乐谱“掣拍”补证》,1996),更进一步确立了其理论的合理性与准确度。

1938年,林谦三的《敦煌曲谱》的琵琶三组定弦被反复论证是准确无误的,也就是说音高问题在学术界获得认同。陈应时先生的“掣拍说”的节奏理论也具有合理、可行性的突破。接下来,古乐的声响该如何表现是唐代音乐重构中无法绕开的重大难题。

二、古乐器的复制

从文献史料及佛教洞窟壁画中可以发现传承至今的所有唐代乐器都已经发生了变化,无论是乐器形制、制作材料到演奏法都发生了巨变,无法重现唐代音乐的真貌了。还有大部分胡乐器、胡乐鼓到了宋代后便消失于中国本土,也就是说古乐音响呈现的基础成了一大难题。

从《隋书·乐志》《通典》《两唐书》等文献,结合丝绸之路沿线的佛教洞窟壁画可以发现这一时期中国的乐器主要由两大部分构成:中国固有的乐器与西域传来的胡乐器。东汉以来胡乐器逐渐占据了主要地位。尤其是到南北朝所有的外来乐器都在中国的舞台上悉数登场,隋朝以后再没有新的胡乐器出现,这是一个胡俗乐对峙、交融的重要阶段。其中弹拨类弦乐器与打击乐器(鼓类)具有显著的特征。这些古乐器如何复制、重现,使唐代音响现身成为古乐复原的重大课题。

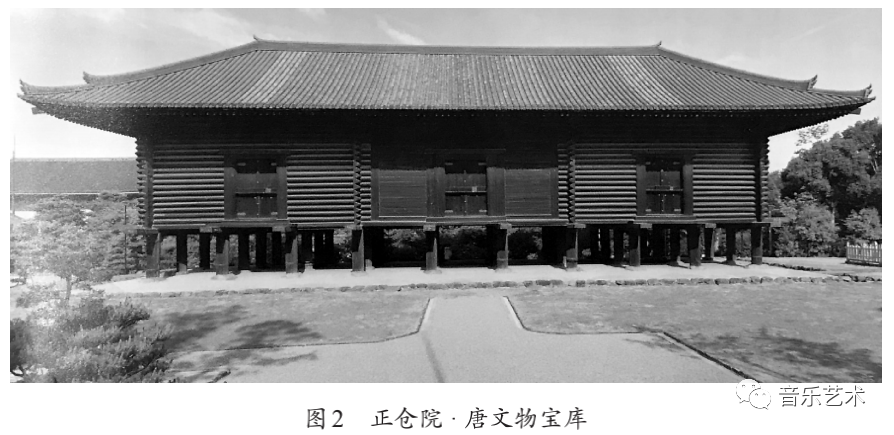

隋唐时期中日关系密切。在东亚汉字文化圈中日本曾虔诚、积极地派遣使者向唐学习。从公元600年第一批遣隋使的派遣至894年最后一次派遣遣唐使,近300年间共23次(遣隋使4次,遣唐使19次)。[2]在这期间这些学问僧曾将大量隋唐时期的珍贵文物带回日本。其中一部分作为进贡皇室文物被保留了下来。目前日本奈良正仓院(见图2)藏有近一万件来自中国(一小部分朝鲜与日本)的古代文物,其中有18种75件完整的唐代乐器实物,这使人们看到恢复唐代音乐的希望。

正仓院这座建于公元756年前,也就是玄宗天宝末年的文物仓库,满载着中国盛唐时期文化的信息。它与中国大部分埋藏物、壁画、石雕不同,正仓院所藏的都是十分精美、进贡皇室的历史实物。日本在明治时期陆续对这些乐器展开调查,至大正九年(1921)正式进行全面调查。但是当时调查时间很短,尽管出了《正仓院乐器的调查报告》,但是并不完整、全面。真正对其展开学术性全面的调查是在二战后,由林谦三、岸边成雄、泷辽一、芝祐泰等日本东方音乐专家所组成的研究小组于昭和二十三年到昭和二十七年(1948—1952)连续5年,每年秋季正仓院开封之际实施综合性调查。对每件乐器的形制、构造、性能、音律测定等进行了细致严密的调查,包括残缺的乐器以及复原的可能性作出了十分详细的研究报告。《正仓院的乐器》(正倉院の楽器)[3]、《正仓院乐器的研究》(正倉院楽器の研究)[4]为其重要的研究成果。

关于古乐器的复制,有了正仓院唐代乐器调查报告,上海音乐学院中国与东亚古谱研究中心的相关人员在全国寻觅相应的古乐器制作工厂展开古乐器复制工作,最后在南京找到一家专门制作出口日本乐器的工厂。通过商谈,该厂同意严格按照正仓院所藏唐乐器资料中的制作材料、尺寸制作四弦曲项琵琶、五弦直项琵琶、阮咸、羯鼓等十几种唐乐器。接下来是琵琶、箜篌、古琴、十三弦筝所使用的弦成了一大难题。古代没有钢丝弦,钢质弦的高亮音效显然与古乐不符,而丝弦是唯一能选择的用弦。丝弦,过去用在古琴上较多,这是因为其张力较弱,使用起来没问题。但是琵琶、箜篌要弹到今人能够欣赏乐曲的音高,其张力是一般的丝弦难以承受的,往往使用一两次就断弦,为此寻遍各地无“芳草”,后通过多种渠道得知,日本有多家造古乐器丝弦的工厂,最后确定京都的一家专门造丝弦的工厂,并对这家丝弦厂作专门考察后获得了满意的结果。因此,这次上演的所有弹拨类古乐器没有一件使用钢丝弦,达到了使用标准。通过多年的努力,上海音乐学院逐步复制了30多件唐乐器,这次音乐会使用的乐器如下。

1. 弦鸣乐器:四弦曲项琵琶、五弦直项琵琶、阮咸、十三弦筝、竖箜篌。

2. 体鸣乐器:拍板、方响、小磬。

3. 膜鸣乐器:羯鼓、鸡娄鼓、都昙鼓、齐鼓、腰鼓、答腊鼓、大鼓。

4. 气鸣乐器:横笛、筚篥、尺八、箫、十七簧笙。

这些乐器构成了唐代乐队的基本构架,将它们复制完成是重构唐代音乐的重要步骤。

注释:

[1] 陈应时:《敦煌乐谱新解》,载《音乐艺术》,1988年第1、2期。

[2] 赵维平:《中国古代音乐文化东流日本的研究》,上海音乐学院出版社,2004,第6页。

[3] 土井弘:《正仓院的乐器》,日本经济新闻社,1967。

[4] 林谦三:《正仓院乐器的研究》,风间社,1964。

刊载于《音乐艺术》2022年第1期,第69~75页