中国音网于近期上线了《正字戏传统音乐伴奏牌子》数字资源专辑。本批录音转制于录音卡带,记录了1985年多位正字戏老艺人(鼓头:刘采,大鼓:陈春淮,唢呐:黄育、陈金发,武锣:徐作扬、曾广扬,云锣:张家然、吴寿)在海丰县城外西闸村刘万森先生家办的新丰正字戏剧团的演出场景。鉴于多位正字戏老一辈演员先后辞世(或者步入暮年),为抢救濒临失传的正字戏伴奏音乐,由海丰县文化局和海丰县戏曲志编写组发起,经呈请广东省文化厅拨款,这份用“土法”录制保存的声音文献得以留存、供后人鉴赏。

正字戏形成于明代初年,扎根海陆丰,流行于粤东、闽南,后传播到港澳台及东南亚等地,在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

以下推介文章由胡茂帆先生整理、撰写,原标题为「地方学者、著名乐师、艺人、乐迷谈海陆丰正字戏传统伴奏音乐」。

音乐上,我不是专家学者,甚至不通乐理,但我确实非常喜欢音乐。在本文前面部分,我只能先讲讲我是如何接触到海陆丰民间音乐和艺人的,算是提供一个简单的乐迷版本的介绍,后面部分是海陆丰本地学者和著名乐师、戏曲艺人的专业论述。

胡茂帆 2022.09.

01

从2002年开始,连续几年,我经常会在周末时,在广州的街边做走鬼卖欧美打口CD。这些塑料“洋垃圾”中,大牌的流行音乐、摇滚拿货比较贵,我们穷,拿不多这些。而一些小语种、非洲、古巴等地方的音乐相当便宜。我们拿货有别于其他人,我们是带着CD机去的,试听了这些便宜音乐后,觉得听不懂,但很有意思。这段走鬼经历让我真正接触到一些底层生活,街头的残酷和道义历历在目,并开始尝试通过写歌来思考、表达。在2007年左右,朋友邱大立带给我们一盘刻录CD,是台湾交工乐队的专辑《菊花夜行军》,没有纸质介绍,里面有一首《风神125》,我记得当时是和我二弟、表弟等人一起听,客家话当时我们都听不大懂,但音乐情绪击中我们了,尤其是里面的唢呐间奏和尾奏。我联系自己几年来的困顿不堪,觉得沮丧无奈,但有好东西钻进身体,发现《风神125》的唢呐的音色和我从小到大听的海陆丰吹打乐的唢呐音色相近,于是开始留意海陆丰民间音乐。凑巧此事不久,一个夏天,在老家海丰县城的东门头,音像店正好有老人在试听本地戏曲VCD,音响大到整个十字街头都听到,开头是一段吹打乐,海陆丰特有的,这段吹打乐在我听来古朴大气,豪迈雄壮、富有诗意,我愣住了,失了魂般站在那里,久久难忘。从此,我脑子里陆续冒出许多儿时声景:戏棚脚听到的配合武戏的大唢呐、大锣鼓,大鑔的吹打乐声音;曲班走正时在我家门口唱曲的情景;青少年在村里看大吹大擂的三国戏时的目瞪口呆;我阿公常在傍晚放工时,教我唱的工尺谱曲;阿公与我爸、二叔用二胡、笛子在家里合奏白字曲、民歌的场景;镇上墟市边一个小铁皮屋里,四周墙壁上摆满了翻录好、供人挑选的戏曲磁带,以及磁带机在翻录磁带时不断闪跳的红点······

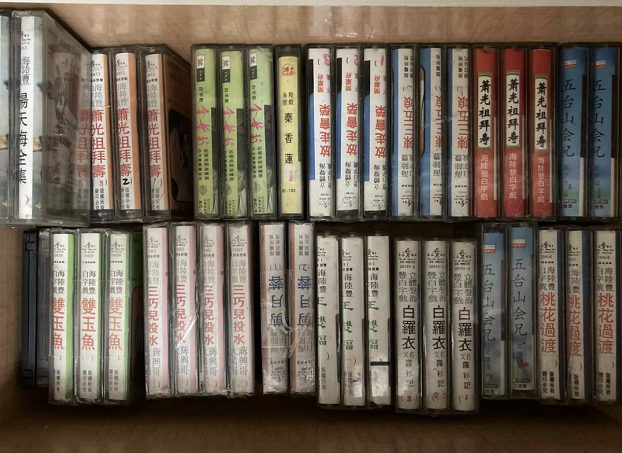

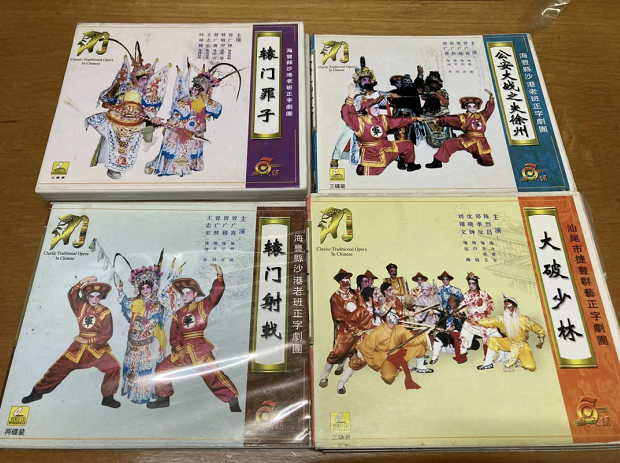

西方音乐虽好,却像面包,不能顿顿吃。加上当时创作不出满意的东西,使我希望能从地方戏曲,渔歌那里吸取养分,得到启发,加上本身骨子里的热爱。于是,我开始在网络上找海陆丰民间音乐的资料。在一个海陆丰戏曲爱好者的Q群里,认识了海陆丰戏曲本土研究学者郑守治老师。郑老师特别好,陆续给了我非常多海陆丰戏曲音像资料。回海丰时,我会经常去音像店里翻找当地戏曲VCD、磁带。音像店老板多会奇怪我的举动,我脸皮薄,托词说是买给老人家听的,后来我确实把资料拷贝给一些喜欢听戏曲的老人或民间艺人,同时也开始收集本地学者的一些地方戏曲、民俗著作。

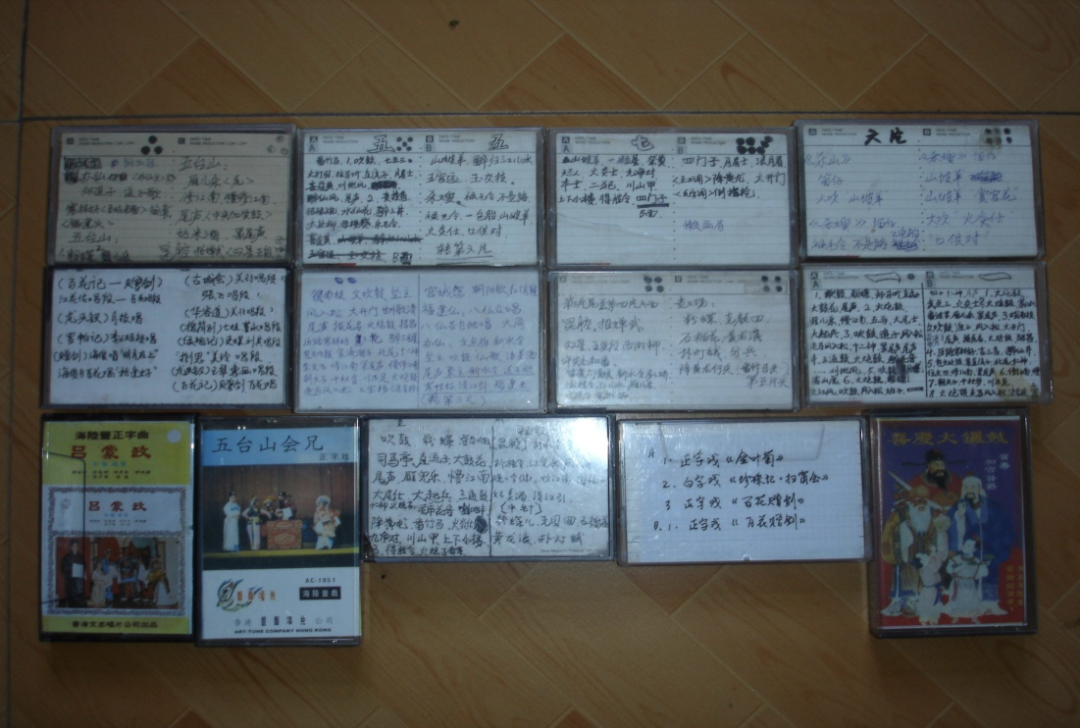

私藏的海陆丰地方戏曲磁带与VCD(拍摄:胡茂帆)

这一碰,我才发现海陆丰的戏曲和民间音乐文化真的非常丰富,而且深无底,超出我的想象:正字戏、西秦戏、白字戏、皮影戏、竹马戏、渔歌、八音、客家山歌,舞狮,道教音乐与仪式等等。(中国音网上线的海陆丰渔歌专辑)我的音乐世界开始从世界音乐一步步缩小,最后聚焦到海陆丰地区的民间音乐,当然,同时我还是特别喜欢新疆、蒙古、云南、台湾,印度等地的民族音乐,还有自由爵士,实验音乐等。也是这一回寻,发现海陆丰很多民间音乐文化和技艺在逐渐消亡。民间野生的好歌者、好乐师因为缺少知音,如野草般在自生自灭中。

隔了有一两年,郑老师告诉我,在参加1985年录制的正字戏全套传统伴奏音乐的老艺人中,有位唢呐圣手叫陈金发,是我们村人,看其照片,样子很熟,少时常见。但他已在2003年去世,我无缘再见。后来得知他的高徒林生枝老先生在某镇某村,贸然前往拜访,希望能了解其师生平,林生枝老先生是海陆丰公认的正字戏唢呐高手,深得其师陈金发的真传。现在他退休在家,聊起师父,70多岁的老人家语气像个刚学艺的年轻人,每句话都有 “阮(我)师傅”三个敬字:“我刚去跟他学艺,阮师傅就给我和他一样的工资,都是17元,(出师后)阮师傅怕我不记得,抄了很多牌子曲给我·····”

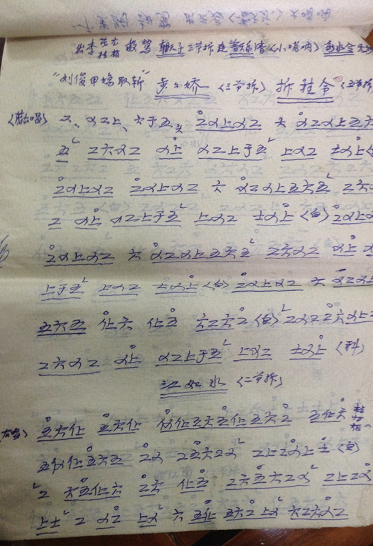

上:林生枝老先生的师傅陈金发送给他的小唢呐(海笛)

中:师傅陈金发抄给林生枝老先生的牌子簿

下:林生枝老先生继承其父亲珍藏的海陆丰正字戏吹打牌子簿

(拍摄:胡茂帆)

作为海陆丰人,我确实十分喜欢海陆丰吹打乐。海陆丰吹打乐的绝大部分来源于正字戏传统伴奏音乐。我觉得普遍来看,海陆丰人的脾性、说话节奏、民间智慧、生活场景和吹打音乐能互相体现、印证(中国现代音乐人大多数没能做到和地方情绪有连结,实在可憾)。这和我听到的台湾恒春福佬民谣大师陈达的月琴弹唱的感觉是一样的。对正字戏传统伴奏牌子,我只能谈我的感觉和充沛的感情,而郑守治老师、郑俊锦老师,刘少青姐则从专业的角度来论述正字戏传统伴奏音乐。

02

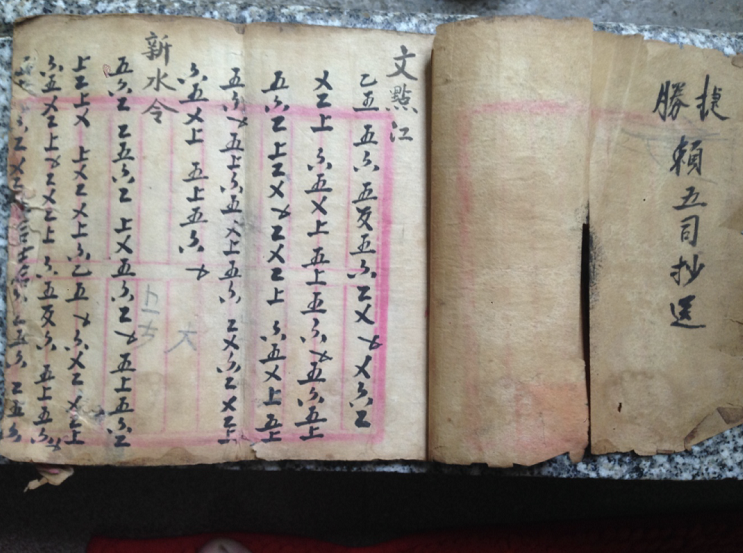

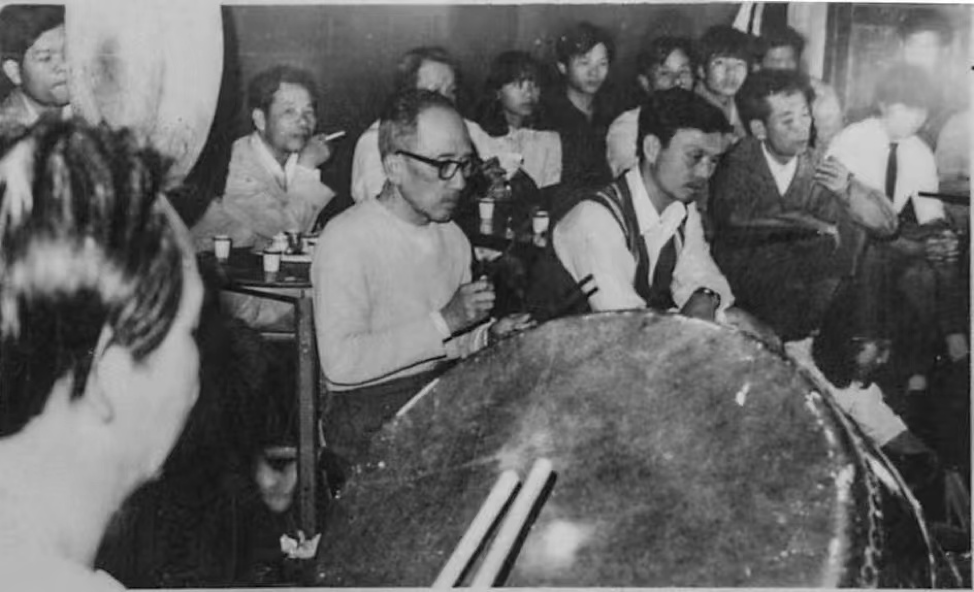

郑守治老师是海陆丰本土的地方戏曲研究青年学者,古道热肠,淡泊名利、治学严谨。在海陆丰十几年持续不断的田野调查,抢救、积累了相当多的海陆丰本土戏曲文图资料与录音录像 ,他的研究重点之一是正字戏。他在 《正字戏昆腔牌子考析》说到: 正字戏的昆腔曲牌、曲文和明清传奇古本各昆腔流派的同一剧目的相应曲牌、曲文一般都出入不大,也遵循“曲有定板,字有定位”的规则。每个曲牌的板拍数目和结构,曲文正、衬字在各板眼的分配,旋律调式以及骨干音在各板眼的分配等都较固定。牌子和体式相对自由联合的正音曲(高腔曲)有明显区别。这种区别还在于演唱风格、有无曲谱、伴奏的管弦乐器(前者用唢呐、笛子,后者用大管弦)、打击乐器以及锣鼓点等。正字戏的昆牌子,既有组成一“堂”的套曲,又有单支使用的“碎牌子”套曲。重要的四大套,是“新水令套”、“粉蝶儿套”、“醉花荫套”、“点绛唇套”。

“新水令套”也叫"十三腔"曲牌依次是【新水令】【步步娇】【折桂令】【江儿水】【雁儿落】【侥侥令】【收江南】【园林好】【沽美酒】【清江引】【尾声】,各牌以宫调(落音1)、羽调式(落音为低音6)交替出现。

“粉蝶儿套”别称“走沙场”,出自《铁弓缘·走沙场》……走《走沙场》使用的“粉蝶儿套”最具代表性,故艺人以走沙场代称。该套走沙场唱“粉蝶儿套”全套的多只牌子。依次有【粉蝶儿】【泣颜回】【石榴花】【泣颜回清】【黄龙衮】【扑灯蛾】【下小楼】【尾声】八支牌子… 无论是唱腔还是吹打乐,“十三腔”和“走沙场”的应用都十分广泛,故艺人有“吹不进十三腔,打不完走沙场”的说法。

“醉花阴套”也叫三报,包括【醉花阴】【画眉序】【喜迁莺】【刮地风】【醉仙翁】【水仙子】【尾声】等。调式以角、宫为主,《铁弓缘·大堂审》《义忠烈·打严嵩》均唱醉花阴套。此套风格雄浑开阔,气势磅礴,颇能制造战场气氛。以大唢呐吹奏,用于提纲戏《三战吕布》《三战宇文成都》《秦琼倒铜旗》等,和剧情、表演场面很是吻合。

“点绛唇套”仅见于《天官赐福》曲牌,有【点绛唇】【混江龙】【油葫芦】【天下乐】【寄生草】【大红袍】【尾声】。

海陆丰吹打乐必用乐器—曲锣、武锣、打击器乐(拍摄:郑俊锦)

套曲之外,正字戏还有数量繁多的单支牌子,调式与羽调式最常见,其次为宫调,商调。单支牌子之间的连缀模式、次序不太固定,常见的连缀形式是不同角色反复接唱同支曲牌(唱【前腔】)。曲牌重复运用时,旋律和节奏常有所变化。曲牌应用于具体曲剧目的单出时、前后曲牌之间的调式、主腔等共性特征明显,乐感比较统一…… 正字戏的牌子绝大部分是出自南北曲的昆牌子,小部分来自乱弹、小调的曲调也被笼统归为牌子。此外,正音曲还有一类特殊的“牌子曲”,旋律兼备正音曲和昆牌子的特点。

大部分唱腔牌子都可用为吹打牌子,伴奏各种表演场面。吹打牌子也包括部分纯器乐牌子,如【吹鼓】。吹打乐的"笛套"曲牌也可以笼统地归入牌子,如【大开天门】。此外,一些吹打牌子长期运用于文、武戏的固定表演场面、或程式(场户)中,牌子组合、演奏程序、锣鼓点等都比较固定,因而也有套曲的意义。一些表演程式的名称,如“坐账”、“祭纛”、“历路”、“劫营”、“四寄书”等,也可以视为牌子的组合一“套曲”的名称。特别是提纲戏中表演程式和吹打套曲的配合十分固定,已成公式化。(参见《正字戏潮剧剧本唱腔研究》203-205页)

03

郑俊锦老师在他的正字戏音乐研究文章中说:海陆丰正字戏主要曲调有正音曲(弋阳腔、青阳腔)和昆曲,也有部分杂曲、小调等。“正音曲”伴奏乐器以龙舌兰壳制作的大管弦为主,配以三弦,竹弦等。昆曲、杂曲、小调 等伴奏乐器以大唢呐、小唢呐、横笛为主。正字戏的大唢呐,艺人通称为“吹”,民间俗称 “鼓首”。小唢呐艺人通称“笛仔”,小唢呐主要伴奏昆腔唱腔牌子、小调等。大唢呐艺人通称“大吹”,大唢呐音域广,音色洪亮、古朴庄重,能吹奏各种风格的牌子。大唢呐主要吹奏吹打牌子和部分唱腔牌子,多用于伴奏提纲戏。配合大鼓、大锣等合奏的吹打牌子,在舞台上营造丰富多彩的戏剧气氛,气势磅礴、场面宏大,粤东地区称其为“大戏”,故民谚有“澎湃猪肉鱼,闹热鼓首戏”的说法。舞台上的大唢呐手一般有两人,领奏者称“头吹”,其次称“二吹”或“吹贴”(头吹如吹小唢呐、二吹则吹横笛)。

正字戏历史上比较出名的唢呐手有清代的贝礼赐,清末民国的黄潭金、阿毕、阿澳,还有民国至解放后的王潭梓、许耀林、方梅、林送、陈金发,郑水阁以及(几天前)刚刚过世的黄育等。

2015年5月,萧梅教授在陆丰访问郑俊锦(拍摄:胡茂帆)

唢呐的形制和按孔法

正字戏唢呐的主要构件,自上而下有哨子、气盘、吹盾、吹杆、吹裤。大唢呐哨子以芦苇秆子(当地称为“芦竹”)制成,小唢呐哨子以大麦秆做成。吹盾、吹裤为铜制,吹杆多选用红木、檀木等制作。近代以来,正字戏唢呐的吹裤、吹盾主要购于惠来县隆江镇林三合、陈明两家老字号,吹杆一般由艺人自制。传统上,大唢呐长约58厘米,吹裤开口直径约16厘米;小唢呐总长约31厘米,吹裤开口直径约7.5厘米。解放后,正字戏的唢呐形制有了较大改革。现在的大唢呐总长约55厘米,吹裤开口直径约14厘米;小唢呐总长约29厘米,吹裤开口直径约6.5厘米。大小唢呐每个音孔音高都比改革前的约高一个半音。过去大唢呐吹杆正面开7个孔,背面开1个孔。背面的孔可以发一个半音,如需要制造特殊声响时可用,现在海陆丰的大唢呐大部分已经不开背面孔了。

大唢呐的按孔法主要有两种,第一种是左手按上把位四个孔,右手下把位按三个孔。另一种是左手按上把位三个孔,右手按下把位四个孔。以上都以右手拇指撑起唢呐重心,因为多数人的右手都比较灵活有力。相比之下,第一种按孔法比较科学。因为上把位音孔之间的距离比较短,现在又不必按背面的半音孔,用四个手指按四个音孔不会太费力。下把位音孔之间的距离比较宽,右手又要承受唢呐的重心。所以右手三个指头按三个孔,腾出1个手指,这就减轻了整只手的负担,使拇指更好地支撑唢呐重心,也使整只手活动能灵活活动。

唢呐的定调用法和旋律变化

大唢呐的七个孔基本是七平均律的,但吹奏时运气控制音高,音准可趋近十二平均律,4音是在平均律的4与#4之间,而7音则偏低。唢呐的音准吹奏时有微小变动,因历来唢呐制作没有统一的音律标准,所以双唢呐合奏时,往往要通过升降吹盾、吹裤和控制气息来调整吐字音高,使两支唢呐“相食”(音高一致)。外地唢呐一般都是定调的,一支唢呐只能吹奏二至三个乐调,而正字戏大唢呐能奏出七个调。这七个调是:凡字调1=C、洞音为3。六孔调相当于1=B或bB、洞音为4。尺字调1=A、洞音为5。上字调1=G、洞音为6。乙字调1=F、洞音为7。正工调相当于1=E或bE、洞音为1。六字调1=D、洞音为2。

凡字调:运用最为自由、广泛,用于晚上第一个武戏剧目(如唱牌子的《刘备拜师》)和第三个剧目。但初学者必须先学吹凡字调,因为凡字调能代替白天剧目的正工调和晚上第一个武戏剧目的六字调;

六孔调:常用于伴奏昆曲“十三腔”(新水令套曲)的剧目,如《八仙庆寿》《仙姬送子》《五台会兄》《许英杰和番》等;

尺字调,多用于晚上第二个剧目(如第一个剧目已用凡字调)的伴奏;

上字调:风格柔婉细腻,常用于晚上第二个剧目(如第一个剧目已用六字调)或最后一个剧目(团圆戏);

乙字调:可伴奏晚上第三个以后的剧目,一般不常用;

正工调:风格沉稳苍劲,多用于白天剧目和晚上昆曲剧目(用小唢呐伴奏)的一些吹打牌子;

六字调:风格粗诳热烈,善于制造气势磅礴的古战场气氛,只用于晚上第一个武戏剧目(如《三国传》等),发音最多也最有艺术风格的音为2、3(民间读作“喔耶”)。如两军交锋之前,以六字调奏牌子【火炮鼓】,仍以2、3两个音为主,渲染了一种万军待发的场面。

大唢呐吹奏同一牌子的七个调旋律中,实际只有五个调的旋律,这五个调又以唢呐的洞音为主音,分别洞音是1、2、3、5、6。唢呐的洞音有高、低两个音色和最上孔的一个音色(艺人称“尖指”)共三个音色,用这三个音色交替吹奏最能展现唢呐的特色风格。

七个调旋律变化如凡字调的洞音为3,旋律以3、5为主音。六孔调的洞音为4,旋律以5、6为主音(有时也能以4代3),尺字调的洞音为5,旋律以5、6为主音。上字调的洞音为6,旋律以6、1为主音。乙字调的洞音为7,旋律以1、2为主音(与正工调同旋律)。正工调的洞音为1,旋律以1、2为主音。六字调的洞音为2,旋律以2、3为主音。小唢呐有1=F和1=E两个调,但洞音都为5(如奏G调则洞音为4)。如昆腔剧目《武松杀嫂》《渔家乐》《翠屏山》等的唱腔伴奏,还有福建传入的剧目《福建仙》唱腔伴奏,提纲戏的一些插曲、小调等也由小唢呐伴奏。

唢呐的记谱和读法

正字戏吹打牌子传统以工尺谱记谱,合、士、乙、上、尺(X)、工、凡、六、五,分别读为:ho、su、yi、siang、ts’e、gong、huam、liu、wu。工尺谱诵读时具有独特的韵味,和实际吹奏风格十分吻合。但工尺谱的具体读法和韵味无法在谱面上显示,徒弟只能靠师傅口传习得。所以很多老艺人主张传授、学习牌子要用工尺谱,要把记谱和读谱结合起来。还有些牌子艺人不读工尺谱,而是依吹奏效果以拟音读出。另外,艺人在念锣鼓打法的时候,有时候连同工尺谱、唢呐声一起念,这用曲谱或文字记录起来比较困难。不过,每支牌子记谱一般只记其中一个调的骨干旋律(艺人称“大字母”),不记滑音、装饰音。乐谱是艺人们备忘和新学者练习的,徒弟也必须通过师傅口传心授才能掌握七个调的吹奏法。

郑俊锦老师自制奚琴(大管弦)(拍摄:郑俊锦)

郑俊锦老师所用大小唢呐 吹杆是他自制的(拍摄:郑俊锦)

对于海陆丰大鼓,郑俊锦老师有一次在和我聊天时提到:刚做好的大鼓,因鼓皮未定性,韧性不够,要开音需只打正面鼓心(鼓皮分正面、副面),千万别用广东醒狮那种大槌打,用乐师自制的鼓槌七八成力去擂鼓心,天天打的话,大半个月至一个月左右开音。另外,海陆丰大鼓里面有装两条铁线,一直一弯,叫做鼓胆,用于共震用。他还说,鼓师拍鼓像人讲话一样,好认的(吹也是),各人不一样,如人脸一样好认的。

海丰鼓师张泽群(图右打鼓者)认为“鼓要吊起来打,鼓的音色, 层次才是最好的”。

2015年,日本先锋音乐家灰野敬二在海丰试打大鼓(拍摄:胡茂帆)

严木田(西秦戏已故著名乐师)提到:二十多年来,据笔者所初考的海陆丰吹打乐的牌子曲目,与福建省今有保留的曲目相比较,其名词大同小异,而旋律却相差较多,以数量计,仅占海陆丰吹打乐曲目百分之七十。这也说明海陆丰吹打乐,不仅较俱原生态,且在历代艺人的传承中已有了不断发展和创新之处···海陆丰的吹打乐以吹乐为主、击乐为辅,吹奏技巧独特,击法深奥,是综合性极强的古老而稀有的民间音乐之一。它除两支唢呐同音同步吹奏外,其他六件击乐器件,击法各异,错综复杂,而其效果均须节奏分明、有条有序,始终合一。海陆丰人对这种吹打乐素有“真锣假鼓无影迹闹(铙)”之说,这是行外人单凭听觉所得的反映,这亦是海陆丰吹打乐整体音响艺术特色之所在。其实她是集中了大鼓腕活擂准、铜锣紧打密敲、小铙循序渐进、大铙见缝插针、小锣伺机潜入等这些精妙的技巧,以及高超的演奏手法在其中的表现,其深奥之处,不胜枚举。

在每一牌子曲目吹奏中,均有不同技艺、功力的吹奏才有不同情绪的鲜明反映。如“举兵”牌子,便有战火烽烟,同仇敌忾的氛围;如“坐帐”牌子,便有气势强弱,身份姿势之分;如“饮酒”牌子有苦饮喜吞、情调不一的反映;如“历路”牌子,有步履唯艰、苦状于形等等不同情绪的形象艺术效果。特别如套曲牌子【宫娥怨】【柳青娘】等,便是唢呐吹奏手的运气技巧和指法操控,是否有炉火纯青、功夫独到的分水岭的表现。

【宫娥怨】全曲四十四节(拍子),需要二十多分钟的吹奏时间,若照本宣科,反复吹奏者,势必造成单调乏味。若能采用七个调高轮迴变奏,转调自如再加上旋律时而起伏、时而移位、时而拉长往向悲怨恨懑的情绪推进,展示其独具魅力的传统特色,如海陆丰西秦戏的《重台别》就有这一吹奏技艺的表现。素被听众称为常奏不衰,百听不厌的经典曲目之一。

04

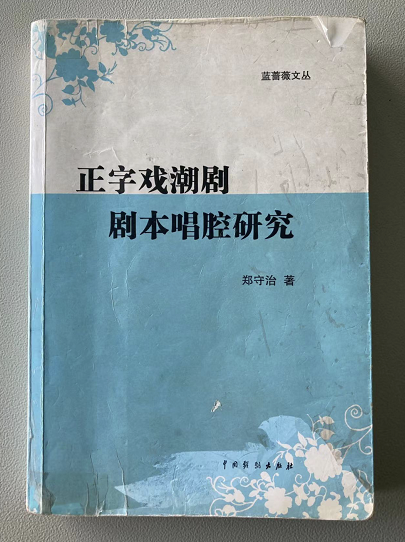

1985年,海丰县文化局和海丰县戏曲志编写组鉴于正字戏诸多著名老艺人步入老年,为从他们身上抢救一些濒临失传的正字戏伴奏传统音乐,集中在海丰城外西闸刘万森先生家办的新丰正字戏团,以模拟戏曲现场演出的方式,用一部普通录音机录制了全套正字戏传统吹打牌子。我问刘万森的女儿刘少青(正字戏艺人):这套录音是否可以公开传播?青姐告诉我,老祖宗留下来的宝贵东西能代代传下去是我一家愿望,她还说,这是海陆丰人共同的文化财产,艺术无国界,只要不失传、有利传播就可以了,让外界知道海陆丰也有好东西,这样慰我父亲在天之灵,没有埋没他的心愿。她回忆说:那时候(1985年),我父亲怕正字“排只”(牌子)失传,于是努力抢救, 录制时参与人员有:刘采(鼓头)、陈春淮(大鼓)、黄育(唢呐)、陈金发(唢呐),徐作扬(武锣)、曾广扬(武锣) 张家然(云锣)、吴寿(云锣)等。演员则有我的两个师傅蔡十二、林秀禄,以及廖潭锐、曾广做、林政道、魏育、刘世珍,刘少青、刘少专两姐妹。

真心感谢正字老一代老艺人的无私奉献。

照片中,左起头两位分别为赖利、林仁游,仁游后面应该是姓陈的,第四位和第五位分别是海丰县文化局的黄琛局长和陈泽如局长,第六位低着头的,是我父亲刘万森,他后面应是吕匹(地方戏曲学者)。坐在我父亲前面、长头发白衣服的人就是我。我父亲脑袋瓜好使,人称“活三国”。当时没有录音棚,怎么办?他用唱戏用的布幕将整个屋子围起来,不给开风扇,很闷,但大家都很投入。我父亲对正字戏感情太深了,不顾一切的录,整个戏班停掉演出几天,给老艺人和学员总共几十人做好吃的。

刘少青

照片中,打大鼓的是陈春准,鼓头是刘采,大鼓前面是我,我用一个长板的录音机蹲着录音,因为那个地方录音效果最好。录音老是停了又录,因为有老艺人老是突然放屁,又得洗掉重录,停停录录有难度,后来我练得能当场剪接,一气呵成了。那几天真的非常辛苦,好在年轻,老艺人也非常敬业,现在的人不一定做得到。遗憾的是,部分复杂伴奏未录上。

刘少青

1985年录制的全套正字戏传统吹打牌子和部分正字戏磁带

郑守治、郑俊锦、刘少青三位老师对民间音乐的热爱、坚守、传承及共享精神,让我非常感动、感恩。在我看来,民间音乐很难学,因为那种质感、韵味经过好几代人打磨;民间音乐也很"难听",因为很多人的耳朵失去了想象和耐性。民间音乐需要天才,更需要众多优秀乐师,是他们把几百年流传下来的传统音乐"复制"得很好,并加上自己的理解和即兴,使音情流动起来,有他们存在,民间才更活色生香,有滋有味。

对于民间音乐的现状,我的个人观察是像正字戏原来一个戏班上百人的集体艺术走向消亡是必然,惋惜之余,也觉得个人有自由表达、创作也挺好。郑俊锦老师跟我说退休时要录一张正字音乐专辑,每种乐器都他自己来演奏,光是准备乐器就需要两三年。最后,我有个疑问:总有人说汉族人的节奏感不好,可实际上汉族人的节奏感会不会是被什么东西隐藏起来了呢?至少我在听海陆丰正字戏吹打音乐时,我的内心是跟着跳动的。