摘 要:对于中国传统音乐文化而言, 由于其记谱方式与传承方式的体系特征, 即兴演奏曾是音乐实践中无处不在的常用技巧, 被认为是中国传统音乐最重要的特征之一。 本文以使用工尺谱或曾以工尺谱为传承核心的乐种为考察对象,把即兴演奏作为文化中的习得行为放入到传承及音乐形成的过程中, 探讨工尺谱传承中乐谱所规定的基本旋律框架和即兴演奏版本之间的关系,并梳理其即兴演奏的传承方式及体系性特征。 由此, 本文认为即兴演奏是建构中国传统音乐文化品性及其认同的重要维度, 也是我们在保护非物质文化遗产及传统音乐文化时的核心所在。

关键词:工尺谱 即兴演奏 传承方式 文化认同 “非遗” 保护

即兴作为音乐的特性具有广泛的普适性, 然而, 在不同的音乐文化之中, 人们对于即兴的概念及其在音乐体系中的地位却并不相同。 正如奈特尔所述: “如果说即兴音乐的观念在西方艺术音乐的世界中及随之而至的学问中只是次要的艺术, 或只是一种主要运用于非西方文化的技能,那么在南亚和西亚对作曲和即兴之区别的价值观却完全颠倒过来, 在伊朗, 最能被人们接受的及最合人意的音乐要数即兴音乐了。 ”①不难发现,社会语境及其文化观念决定着即兴演奏在音乐体系中的作用与地位。

对于中国传统音乐文化而言, 由于其记谱方式与传承方式的体系特征, 即兴曾是音乐实践中无处不在的常用技巧, 被认为是中国传统音乐最重要的特征之一。 在很多传统音乐品种里,即兴能力是评价乐人演奏水平高低的标准, 也体现着人们对音乐的理解与追求。 然而, 受西方音乐文化观念的影响, 即兴演奏在传统音乐学院化教育的过程中逐 渐走向了边 缘的处境 ,音乐家们不再以即兴演奏的水平作为音乐才能的标准, 对即兴演奏的认同也发生了文化的偏离。 本文着眼于民间传统器乐的传承过程, 将即兴演奏放入其传承的过程与语境中, 探讨民间乐师每一次演奏及其音乐的形成过程, 并从对即兴演奏的文化认同中来反思当今传统音乐的转型与学院化发展中的问题。

一、 即兴演奏传承研究的理论阐释

“在音乐学的历史上, 即兴演奏的研究方法只扮演了一个不重要的角色。 音乐学家们第一关注的问题是作曲, 而不是作曲家在完成一首乐曲前的过程。 在美术和文学研究方法的影响下, 学者们一开始就将注意力集中在既成的曲目上, 去分析其中各组成部分之间的关系并追溯作品的历史。 他们没有注意到的却是作品在未完成前多程序的创意, 也就是导致成品的序曲。” ②这是奈特尔在回顾西方音乐学界有关即兴研究之后的一段描述。

奈特尔是研究即兴音乐最为重要的民族音乐学家之一, 他在与罗素编著的论文集 《表演的过程———世界音乐中的即兴研究》 中撰写了一篇关于西方民族音乐学研究即兴的述评性文章, 名为 《即兴创作: 被学术所忽视的艺术》 ③。 在这篇文章中,作者对西方音乐学界及民族音乐学界有关即兴演奏的研究进行了详细的综述及评述, 并提出了即兴研究中应该关注的问题与研究方式。 在此基础上, 奈特尔还在之后 2001 版 《格罗夫音乐和音乐家辞典》中撰写了即兴 (improvisation) 的条目④。奈特尔对即兴做出这样的定义: “即兴创作(improvisation) :在音乐表演过程中, 音乐作品的创造或音乐作品的最终形式。 它包括表演者对于作品的即席创作, 或者在一个已有的结构的装饰

与调整, 或者介于两者之间。 可以说, 每一次表演都包括即兴因素, 然而, 其程度是依据时间和地点而变化的。 某种程度上, 每次即兴创都依赖于一系列约定俗成的、 暗含的规则。” ⑤可以看出, 奈特尔的定义并不完全强调对于即兴本质的探讨, 而是从行为的角度将注意力更多地集中到不同音乐文化体系中即兴形成的过程与其他音乐事项之间的关系。 事实上, 对于这种关系的把握更有利于我们对于即兴本身的理解。 在他的定义中, 即兴有三方面的特征。 首先, 即兴是所有音乐表演中 “音乐作品的最终完成形式”。 其次,即兴可以是 “表演者对于作品的即兴创作”。 再次, 就某种程度上而言, 尽管每一次表演都具有即兴的因素, 但即兴并不是完全没有逻辑或纯粹个性化的随机演奏, 它往往依赖于一系列约定俗成的、 隐性的规则。 也就是说, 在音乐文化的内部, 拥有一套与即兴演奏相关的规则, 这种规则并不完全是个性化的, 而是大家都遵循和可以被习得与掌握的, 也是每一个人赖以发挥其即兴能力的基础。

这三点重要的特性与本文传承行为的研究有着紧密联系。 首先, 强调音乐作品形成的过程,把即兴当成是这个过程中的最终阶段, 如果没有对演奏之前整个学习过程的整体把握, 则无法更深刻地理解即兴这一最终阶段的价值与意义。 这样的研究思路源于对传统音乐本体分析的反思, 在以往对非西方音乐研究中, 把演奏家每次演奏的版本当成一个作品来对待, 而这种方式显然是受到了西方音乐体系的影响。 在西方音乐文化中, 我们普遍认为作曲家是作品的完成者, 而演奏家与作品的关系是属于二度创作, 更多集中于音乐表情的处理, 我们分析作品往往是通过乐谱、 音响及作曲家所在的社会语境去探索作品的真正意义, 而作品所反映的是作曲家头脑中可以被称为 “纯意向性对象”⑥的事物, 因此, 以 “作品” 和作曲家为中心的研究方式成为西方音乐研究的传统之一。 而在很多非西方音乐文化之中, 并没有与西方 “作曲” 相对等的概念与事物, 音乐作品的形成是一个过程, 在这个过程中, 至少包含两个方面的因素: 其一, 文化传统中已有的曲目和音乐框架及其音乐框架形成 的原则和渠 道 ; 其二 ,演奏者对于这个已有曲目及音乐框架的即兴创作也就是形成作品的最终形式, 两者之间不再是简单的二度创作的关系, 演奏家也参与到音乐作品的形成过程之中。 可以看出, 两种研究思路不尽相同, 一个是以结果 为中心的研 究 ,一个是对于过程的研究。 而本文有关传承的研究正是基于对过程的关注, 这个过程不仅包括演奏者对已有曲目和音乐框架的学习步骤, 同样, 演奏者即兴技巧的形成也是一个学习的过程, 这个过程正是本文与奈特尔即兴研究相关联的第二个方面, 即兴规则的学习。

奈特尔认为, 在某种程度上, 即兴演奏通常依赖于一系列约定俗成的、 隐性的规则。 这是典型的民族音乐学的视角, 即把音乐事项放入到文化语境之中进行探讨。 换句话说, 即兴具有 “文化性” 或 “群体性”, 即兴的规则是在自身文化体系内逐渐形成, 演奏者在即兴演奏时遵循着这些约定俗成的规则, 在每一次即兴演奏的背后,

这些隐性的规则控制着演奏者以个人的方式向文化体系内认为好的评判标准上去发挥即兴的能力。 以中国传统音乐为例, 大多数的即兴演奏都不是个性化的随机演奏, 往往离不开 “文化里”的约束, 在不同地方的乐种里, 都有一些关于即兴的规则, 如江南丝竹演奏家们所总结的部分即兴演奏规则——“加花” “减音” “长音” “偷句” “翻高” “翻低” “点奏” “改音” “换调” “延伸” “拖腔” “移宫” 等。 与此同时,这些规则的运用同样有大量的 “文化性” 约定俗成的标准, 如 “要死调活奏” “太板了” “要听别人的, 指头又要自己的” “糯胡琴、 细琵琶,脆笛子、 暗扬琴, 十里听到凤凰萧, 五里传出三弦声” “胡琴一条线, 笛子打打点; 洞箫进又出, 琵琶筛筛边; 双清当板压, 扬琴一篷烟” ⑦等等关于演奏、 音色、 器乐编配等多方面的标准, 这些标准潜移默化地影响和指引着演奏家们的即兴演奏。 另一方面, 演奏家们也必须在其文化中, 通过学习逐渐掌握这些规则, 掌握了这些规则就可以进行即兴演奏, 同时也才可以使自己演奏符合这些约定俗成的音乐理想。

综上所述, 本文把中国传统音乐 “作品” 的形成当成一个过程, 通过对民间乐师教与学行为的分析以及在演奏的真实语境中去理解这个过程。 在整个过程中, 对已有的音乐结构的学习是即兴的基础, 而之后对于即兴规则的学习是掌握即兴的关键。 即兴演奏是学习过程的最终阶段和目的, 是作品的完成形式, 也是很多民间音乐体系的价值中心和最有意义的环节。

二、 旋律即兴演奏的传承及特征

中国传统音乐对于旋律的变化技巧非常丰富,相对而言也是即兴演奏最重要的内容之一。 这些丰富的即兴演奏并非随意而为, 而是在长期音乐实践之中逐渐形成的。 有些乐种在旋律的即兴演奏中已经发展为一种体系性的规则, 如潮州弦诗里的一系列 “催奏” 方法, 在传承中, 学习者只要掌握了这些 “催奏” 的技巧体系和规则就可以进行即兴演奏, 在相同的乐曲演奏中形成不同的

“催奏” 版本。 另外, 除了这种具有体系性技巧对旋律进行即兴演奏之外, 有些乐种里看似并没有统一、 大家都遵循的对旋律进行即兴演奏的技巧体系, 但它是以多样化的方式存在于各演奏家和流派之间, 本文称之为非体系性即兴演奏。

(一) 体系性即兴演奏的传承及特征

以潮州音乐为例, 按照传统的惯例, 在学习的过程中老师根据学生学习的进展选择不同的曲目进行针对性训练, 称之为 “开一条弦诗”, 学习者必须 “吃透弦诗”, 将曲目以念谱的形式牢牢记在心里, 因为只有这样才能在之后即兴规则的学习中得心应手, 并且在演奏的过程中牢牢地抓住曲目原来的旋律框架而不至于 “离了谱”。

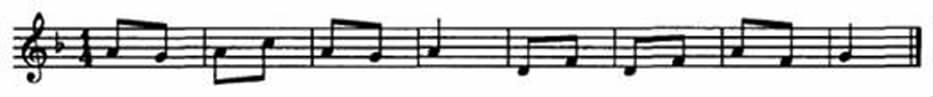

因此, 念唱的基础对于演奏具有非常重要的作用。 当地普遍以潮州音乐 《景春罗》 (又名 《剪春罗》, 见谱例 1) 作为入门学习的第一首曲目。

谱例 1

注: 潮州弦诗乐曲 《景春罗》, 笔者根据王培瑜念唱记谱。

这首曲目属于较为简单的轻六调, 并且只有二十四板, 其旋律也流畅顺口, 易于初学者掌握工尺谱的念唱和背诵。 同时, 这首乐曲的旋律以弦乐定弦的空弦二音为基础, 且把位变换较小,因此有利于初学者对于把位与谱字对应关系的掌握和演奏技巧的训练。 在学习者掌握了一定数量的曲目并具有一定的演奏技巧之后, 老师会传授旋律润腔变化更加丰富的念唱方式以及演奏中的即兴规则和技巧。

从广义上讲, 不同的润腔念唱版本也是形成即兴演奏的原因之一。 ⑧演奏家将不同的 “润腔”旋律直接转换成器乐的演奏而形成了不同的旋律演奏版本。 在潮州音乐当中, 这种类型的即兴通常出现在头板, 其原因是头板速度较慢, 有足够的空间加入润腔的旋律, 并且头板是乐曲旋律的第一次呈示, 通常会在演奏中完整地展示经过润腔的旋律。 除此之外, 在潮州弦诗的器乐演奏中, 运用更多的是选择了不同的催奏技巧而形成的即兴类型, 通常位于二板之后。

1. 体系性即兴演奏技巧的传承催奏是潮州弦诗最具特色的即兴演奏技巧,

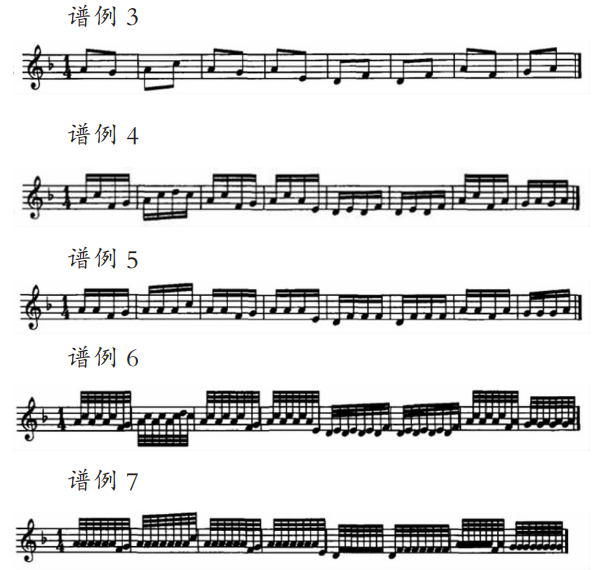

据当地人统计, 普通的催奏方法有 50 多种, 而常用的有十几种。 潮州弦诗里的大多数乐曲都可以选择几种或者十几种催奏进行即兴演奏, 具体选择的规则主要是根据演奏的速度与风格。 由于催奏的速度较快、 情绪激烈, 其演奏的难度也更大, 而演奏者精心安排的催奏类型也会给弦诗演奏增添新的意趣。 因此, 催奏水平的高低往往是评价一位潮州弦诗演奏家演奏技巧与音乐修养的重要标准, 也是传承中最为重要的内容之一。 与念唱乐谱及演奏训练的思维一样, 催奏规则的传授同样建立在 “吃透” 弦诗的基础上。 以《景春罗》 (见谱例 2) 为例, 不仅是潮州弦诗念唱与演奏学习的入门曲目, 同样被很多乐师选为催奏训练的入门曲目 (以下有关催奏体系的传授过程及解释主要参考笔者对当地音乐家王培瑜、 郑志伟的采访, 谱例参考王培瑜的演奏示范及陈天国所著 《潮州弦诗乐的 “催”》 ⑨、 黄玉生所著 《潮州二弦演奏艺术》 ⑩)。

谱例 2

注: 《景春罗》 原曲片段。

最开始, 乐师会循序渐进地传授最为常用的催奏技巧, 如单催 (又名 “一点一”, 见谱例 3)、双催 (又名 “三点一”, 见谱例 4、 5)、 倍双催(又名 “七点一” “双叠催”, 见谱例 6 速度较慢的倍双催、 谱例 7 速度较快的倍双催) 等。 訛輯輥

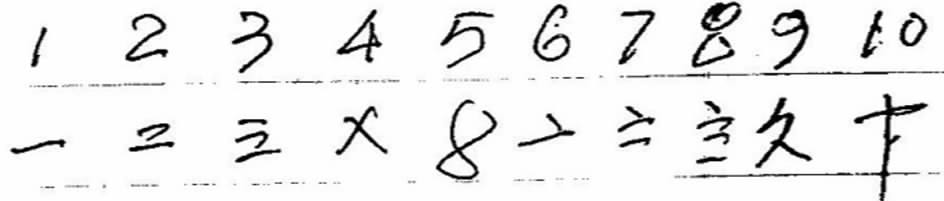

据当地乐师介绍, 催奏中的 “七点一” “三点一” 等称谓大致包含以下几个方面的含义。 其一,表明一拍里所包含的音符数量, 也就是: “点” 前后的数字相加, 如七点一表示总共有八个音, 也就是八个三十二分音符, 三点一为四个十六分音符。

其二, 将 “点” 与 “催” 合用, 以表明节奏型之间的对比关系, 如 “四点二催” (见谱例 8);“二点四催” (见谱例 9)。

其三, “点” 还可以表示以扬琴及其他弹拨乐器子母线弹拨次数之间的对比, 如 “三点一”表示子线三个音, 母线一个音。 母线敲击头个音, 而把子线及添加的辅助音称为 “添音” 或“添字” 訛輰輥 (见谱例 10)。

谱例 10

注: 音符上的小圆圈表示母线。

以上三种规则并不是完全一成不变的, 对于一些成熟的演奏家而言, 在实际演奏中规则的运用比较灵活, 有时融入其中几种元素, 并且变化非常丰富。

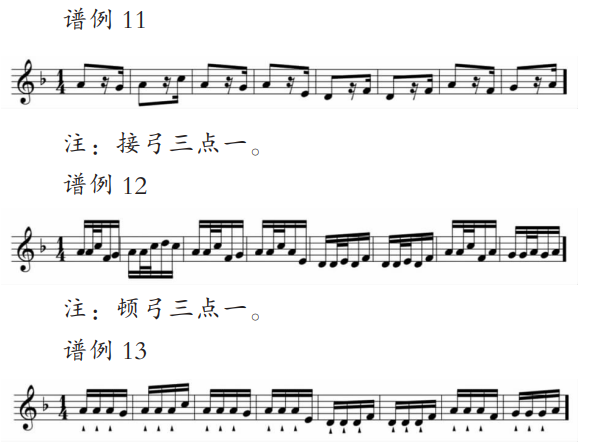

在此之后, 乐师会根据不同乐器的演奏技巧特征而选择一些合适的催奏类型, 如二弦演奏中的 “接弓催” (见谱例 1 1)、 “顿弓催” (见谱例 12)、 “跑马催” (见谱例 13) 等。

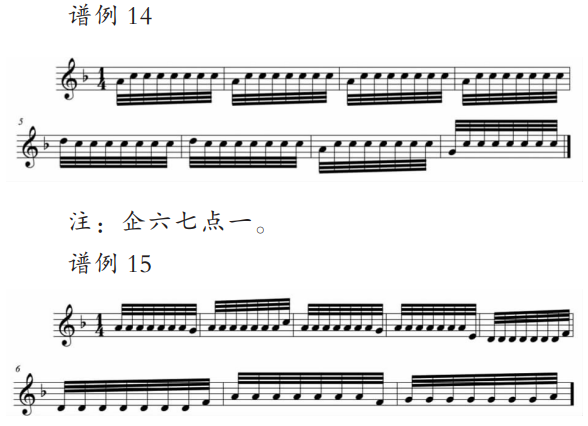

以及弹拨乐器上利用其空弦及易于演奏的指位所形成的 “企字催” (见谱例 14), 弹拨手法形成的 “叠字催” (见谱例 15) 等等。

注: 叠字七点一。

除了这些基本的催奏方法, 在之后的学习和实践过程中, 演奏者还可以掌握更多和更为复杂的催奏方法, 其复杂性主要体现在速度与节奏型的组合上。 民间也有大量对这些催奏法的描述,如 “鸡啄粟、 划船催、 板后催” 等。

学习者掌握了这些规则之后, 在不同乐曲中加以运用并不断积累经验就能掌握催奏的技巧,逐渐形成自己的风格, 而此时所有的催奏规则都可以根据乐曲与现场演奏情绪的需要结合不同催奏的特点而自由选择。 另外, 在慢板加花演奏和催奏中, 也可以选择合适的 “添字”, 使旋律加花与催奏自由灵活, 而不呆板。 对此, 民间乐师有很多评价性的用语, 如 “企字” 催奏过程中要加入合适的 “添字” , 而不能跟初 学者一样“企死字” (即企字中用很单调的催奏音型和旋律)。 同时, 也不能没有章法, 远离乐曲的原本样态, 当地称之为 “字从两边取, 不可远处摘”,即顺应旋律的发展, 避免经常出现大跳音程, 而破坏旋律的连贯和完整性。 总之, 潮州弦诗演奏家的演奏水平跟其添字、 催奏的技巧有着直接的联系。

2. 体系性即兴演奏的特征

本文强调将传统乐曲的形成当成一个过程,而即兴是乐曲最终的完成形式。 也就是说, 每一次即兴演奏都是一个新的乐曲版本, 又因为即兴的基础是一个文化传统中既有的旋律和音乐结构, 所以即兴演奏所形成的乐曲是这个已有旋律的新的版本。 对于潮州弦诗而言, 不同版本之间的区别来自于音与音之间的润腔及对催奏规则的不同选择与运用。

在当地, 不论城市还是乡村, 潮州弦诗乐社非常多, 很多乐社每周都有固定的时间演奏潮州弦诗, 这种完全是自娱自乐的形式以前被称为 “儒家乐”。 临时的乐队组合也很常见, 几位乐友见面时总会演奏几曲潮州弦诗, 而演奏的内容以最为常见和流行的曲目为主, 因此当地流行 “弦诗十大套” 的说法。 其实, 潮州弦诗的曲目非常丰富, “十大套” 只是表明了最常用的曲目, 而不同的地方其 “十大套” 的内容也并不一定相同。 但这些常用曲目的旋律框架却是相同的, 这是保证乐人合奏的基础, 即使互不相识并从未合作的乐师也能在此基础上没有障碍地自由发挥。 事实上, 各乐社常常演奏的曲目也就是相对固定的十几到二 十几首 ,之所以在长期的演奏中并不会感到审 美疲劳 ,其关键就在于每一次演奏中演奏家根据个人对乐曲的理解及现场演奏情绪选择了不同的催奏技巧, 从而每一次都形成了一个新的版本。 本文选择了两个不同的演奏场景作为分析的对象,其乐队都是临时组成, 并且都演奏了相同的弦诗曲目 《小桃红》, 以下通过两个乐队具体演奏的分析来了解这些即兴的规则是如何被演奏者灵活运用, 并最终形成新的不同版本。

《小桃红》 是澄海地区经常被演奏的曲目之一, 据当地乐师讲, 这首曲目本来并不是潮州弦诗的传统曲目, 而是从 “汉调” 里吸取而来。 事实上, 潮州弦诗是一种具有很强容纳性的音乐体系, 按照板式、 速度和不同催奏规则的规律, 很多乐曲都可以按照弦诗的方式演奏, 从而融进潮州弦诗的曲目库之中。

在这两个版本的演出中, 分别对原曲进行了三次不同类型的变奏, 这种类型的演奏被视为原板的重复变化, 这种结构与套曲有着一定的区别。 当地的套曲分为两种类型: 第一种是由一个曲牌, 通常是套曲的头板或二板衍生出由头板、二板、 拷拍、 三板几个部分组成的在旋律、 节奏、 节拍、 速度上都有相应章法的套曲结构, 当地也称之为 “排谱曲”; 另一种是由几个曲牌构成, 如常用不同调性的 《八板》 代替三板的演奏, 当地称之为 “套曲”。 而这两个版本的演奏虽然也是按照曲速三变的原则形成不同的拍子,但是其重复的三遍都是基于原板的变奏, 旋律间的区别没有 “排谱曲” 中头板与二板之间的区别那么明显。 这样的原板变奏曲主要是为了展示演奏者 “催奏” 及加花演奏的能力, 重复的次数可以不固定, 结束也比较自由, 在乐曲不同的地方, 二弦用煞尾的演奏法可以在任何乐句上停止。两个版本的第二遍都是较为自由的加花变奏,第三、 四遍是乐曲的 “催奏” 部分。 黄茂壮的演奏在第三遍用的是 “单催”, 其中二弦结合了不同的变化技巧 (见谱例 16。 后文谱例均由笔者记谱)。

谱例 16

在第三遍开始前, 二弦提前一小节改变技法, 运用后面催奏的节奏型告知乐队接下来的演奏中运用的是 “单催” (见谱例 16: 270 小节),然后配合速度的进一步加快进入第三遍催奏。 在进行第一乐句的展示后, 二弦偷掉了第一个字(即小节中第一个十六分音符), 当地称之为 “偷字催”, 之后结合不同节奏型的变化有切分节奏的催奏 (见谱例 17: 334—338 小节) 、 吊字催(见谱例 17: 339—348 小节), 等等, 总之, 变化非常丰富、 细腻, 而且 “单催” 也并不完全按照某一样式 (如常用的三点一节奏类型), 而是较为自由、 灵活地对旋律进行改变。

谱例 17

在王培瑜的演奏中, 第三遍时结合了不同节奏变化的 “七点一” (见谱例 18: 274 小节开始)、 尾部换为速度较快的 “三点一” (见谱例19: 393 小节开始), 第四遍接着用更为快速的“三点一”。

在以上两个版本的催奏中, 黄茂壮的演奏在平稳的速度中有着丰富的节奏变化, 旋律抑扬顿挫, 音乐形象跳跃活泼; 而王培瑜的演奏速度较快, 旋律气息连贯, 音乐形象沉稳厚重, 这与他自己对于 “疏弓密指” 的演奏要求相符合。

可以看出, 在体系性旋律即兴演奏过程中,虽然其旋律基础与即兴演奏技巧的体系相同, 但由于每个音乐家所属流派、 师承关系以及对于音乐审美追求的差异, 使他们在相同曲目的演奏中选择了不同的技巧组合, 从而形成了两种个性化的风格特征。

(二) 非体系性即兴演奏的传承及特征

前文已经提到, 除了这种具有体系性规则与技巧可以对旋律进行即兴演奏之外, 有些乐种里看似并没有统一、 大家都遵循的即兴演奏技巧体系, 但它其实是以一种多样化的方式存在于各演奏家和流派之间, 它们所运用的演奏技巧共同构成了这个乐种里即兴演奏的总体规则, 并以不同的方式支配着音乐家们的即兴演奏与创造, 本文将这种类型的旋律即兴演奏称为非体系性即兴演奏。 在内容上, 非体系性的旋律即兴演奏主要包含两个方面: 一是对乐曲基本旋律的润腔及装饰, 二是音效性的即兴演奏。

从广义上讲, 一些传统乐种和乐社在念谱过程中按照自身的规则融入 了不同的润 腔旋律 ,并在演奏中形成了不同的旋律版本, 因此, 也属于非体系性的旋律即兴方式。 对于本文提出的非体系性即兴演奏而言, 最具代表性的是那些念谱中不强调润腔或者已经 没有念谱过 程 ,甚至已经不使用工尺谱, 仅保留着之前在工尺谱传承中所记录的乐曲基本旋律。 乐人们对于旋律的装饰和润腔通常不仅仅局限于流派与师承, 在此基础上, 他们还需学习存在于其他乐师和流派里的旋律演奏技巧, 并最终形成自己的风格与演奏版本。

音效性的即兴演奏是指在演奏中选择音效性的演奏技巧替代原来曲目的旋律, 从而形成装饰、 对比原来旋律的效果。 在传统音乐中, 这种演奏形式非常丰富, 如鼓吹乐中 “放老尖” (演奏长音)、 “打嘟噜”、 模仿动物叫声、 模仿地方语调等。 按照其即兴演奏与乐曲旋律的关系, 音效性的即兴演奏既可在旋律的结构内, 也可形成独立的结构。 结构内的演奏通常是乐队演奏乐曲的旋律, 而主奏乐器进行音效性即兴演奏。 独立的结构部分也可以分为两种: 一种是对原来旋律的发展, 如原曲中由骨干音所形成的“穗子”; 另一种与原来的旋律没有太多关系, 是一段可长可短的具有即兴演奏性质的技巧段落, 并且是在很多乐曲中都可以运用的音乐结构, 如东北唢呐中的 “拉大缸”。

另外, 不同的地方和乐种对音效性旋律的即兴演奏, 其态度是不一样的。 以鼓吹乐为例, 一般而言, 盈利性、 表演性的鼓吹乐班往往鼓励,甚至是必须在表演之中加入音效性的演奏技巧。

在笔者所调查过的鼓吹乐乐种中, 如河北省抚宁县鼓吹乐班, 常常在密集音符的旋律演奏中加入唢呐筒音上长音的演奏, 当地称之为 “放老尖”,由于高八度筒音的独特音色, 形成一种非常特殊的音响效果; 河南省尉氏县鼓吹乐班常在 《云中游》 《抬花轿》 等乐曲的高潮部分由乐队担任主要旋律的演奏, 而唢呐加入大量模仿鸟叫的技巧; 山西忻州地区鼓吹乐班则往往在曲牌中间加入模仿当地人说话的语调, 特别是在葬礼中惟妙惟肖地模仿亲人痛哭时的语言, 以达到感人肺腑的效果; 鲁西南鼓吹乐中围绕中心音展开的即兴演奏 “穗子”; 等等。 另一方面, 很多非盈利、具有会社性质的传统鼓吹乐乐种, 如冀中笙管乐、 西安鼓乐里的 “音乐会” 与 “乐社” 则少用炫技的音效性即兴演奏, 而常常是在乐队的配合中形成较少的音效性旋律, 如主奏乐器在乐队演奏旋律时仅演奏部分旋律或演奏较长的颤音等。

这样的差别不仅与乐社演奏技巧的特征有关, 还涉及到乐社对于传承的观念。 以笙管乐里的乐社组织 “音乐会” 为例, 通常而言, 乐社讲究师承、 尊重 “祖谱”, 他们奏乐的意义不是取悦观众, 而是在演奏中寻找乐、 人、 神的某种关联,不太强调个人在演奏中进行过多技巧的展示。 而当地的鼓吹乐班则与此相反, 他们的奏乐通常是为了娱人, 演奏中以个人丰富而高超的演奏技巧作为水平高低的标准, 因此更加追求与别人不一样的演奏, 也促进了非体系性即兴演奏的传承与发展。

1. 非体系性即兴演奏的传承由于每个人和每个流派都有自己的风格与特色, 因此, 学习者在掌握了乐谱基本旋律的框架之后, 主要依靠听觉、 记忆等音乐能力主动地去学习别人的演奏技巧, 并最终融入到自己的演奏中, 形成新的版本和风格。

在传统音乐的传承中, 那些依靠听觉学习的例子让人们感叹其音乐能力及天赋。 据胡志厚的整理与统计, 他的老师——来自民间的音乐家杨元亨, 至少能够演奏两百多首曲牌, 其中很多曲牌都是在与他人对台的时候学习而来, 他专注地听别人的演奏, 一次就能记住其旋律的大概。 这样的能力很难全部归结于天赋, 与之长期演奏的语境及其主动性的听觉学习训练有着不可分割的关系。

这样的学习方式在当今的鼓吹乐当中也非常常见。 由于存在经济利益的竞争关系, 即使是师徒在传承中也往往有所保留, 通常仅传授最基 本 的 旋 律 框 架 和 演 奏 技 巧 , 一 些 地 方 称 为“大梗” “祖谱” “曲母” 等, 而旋律润腔和音效性的即兴演奏则需要学习者主动多听老师和他人的演奏, 吸收其优秀的技巧, 并融入到自己的体系中, 形成自身的风格。 民间对这一传承 过 程 也 有 很 多 定 义 , 最 直 接 的 就 是 称 其 为“偷 学 ” “剽 学 ” , 也 有 委 婉 一 些 的 描 述 , 如“望风采柳” “添油加 醋 ” 等 。 笔者曾 在论文《论 民 间 音 乐 家 的 身 份 认 同——五 位 获 “山 花奖” 的鼓吹乐音乐家的传记研究》 訛輱輥中介绍过五位民间音乐家的学艺过程, 其中, 陕北地区子长县的焦养亮、 山西省忻州市的卢补良、 辽宁省辽阳市的黄文元、 河北省抚宁县的单洪斌四位汉族鼓吹乐音乐家在学习的过程中都有在实践中学习他人演奏技巧的经历。

如辽阳市的黄文元, 他在学艺期间, 由于老艺人平时在传授中保守, 令其所学非常有限, 通常是学习一些基本的旋律和演奏技巧。 他最有收获的学习过程往往是在搭班演出之时, 利用给老师搭下手的机会仔细揣摩平时不愿传授的演奏技巧。 当他自己成为乐班的班主之后, 为了学习更多的传统演奏技巧, 黄文元还尽力去收集和学习其他优秀艺人的演奏。 然而, 同行之间通常都非常保守, 有的甚至连子女和亲戚都不轻易传授,更何况是外人。 为此, 黄文元付出了很多旁人无法理解的努力。 为了向另外一个村里的著名老艺人学习, 在当时艰苦的条件下, 他步行十多公里路到老人家中, 道明来意后即被老人拒绝, 之后四次登门, 其真诚的态度与执着的精神终于感动了老艺人, 传授了他 《天下乐》 《落江怨》 《一窝郎》 等传统曲牌, 并学到了不同的润腔和演奏技巧。 有些时候, 面对不愿外传的老艺人, 黄文元不惜采用偷录的办法。 他将录音机放在包里,趁人家演奏时将录音机打开, 有一次被人发现,不仅砸坏了录音机, 还被当众羞辱了一番。 正是因为这样的钻研精神, 使得黄文元的演奏技艺在这一次次的求学中日渐娴熟, 成为省内小有名气的民间艺人, 并最终获得全国民间艺术的最高奖项 “山花奖”。

另外, 民间音乐的一些特殊演奏场合也非常适合非体系性规则的学习。 比如一些重要的庙会、 乐班之间的对台演奏等。 如山西省忻州市的卢补良, 他曾参加过很多庙会, 当地的庙会为了吸引更多的民众参与其中, 庙管会总会请一些有名的鼓吹乐演奏家到庙会上演奏, 并以资酬谢。

虽然酬金非常有限, 但演奏家们都愿意接受庙管会的邀请, 他们看重的是这个在很多乡村地区最为重要的传播和展现平台。 演奏家在庙会中的演奏能够最直接地展现给广大民众, 从而增加他们潜在的演出机会。 也正是这个原因, 平时在技术上有所保留的演奏家们在庙会上都会拿出自己的看家本领为民众演奏, 以争取更多的关注, 这也成为鼓吹手们相互学习的最佳环境。 据卢补良回忆, 他的很多传统技法就是在当时参加的多次庙会中学得的。 并且, 他还曾在忻州和代县共同举办的 “忻州北殿传统古庙会民间音乐竞技大会”中获得第一名, 由此走向成名之路。 与此类似,在乐班之间的对台演奏中, 演奏家为了获得对台的胜利, 通常会不加保留地展示自己最好的演奏技巧, 而此时也是学习他人旋律润腔及音效性即兴演奏的重要场合。

其实, 非体系性即兴演奏的学习方式在民间音乐中大量存在, 并且也逐渐被研究者所关注。

蒲亨强所著 《“剽学” ———值得注意的民间音乐传承方式》 輥輲訛与赵宴会所著 《论苏北唢呐班的重要传承方式 “偷学”》 訛輳輥中, 介绍了武当山地区民间音乐中 “剽学” 的概念及其内涵和苏北地区唢呐演奏者之间相互 “偷学” 的传承方式。 可以看出, 这种非体系性的旋律即兴演奏是中国传统音乐传承中广泛存在且非常重要的一种传承方式。

虽然, 这类即兴技巧的学习看似没有体系性的教学方式, 但依靠听觉主动性的学习过程锻炼了学习者对音乐的记忆、 模仿和实践的能力; 另一方面, 也正是由于这个原因让学习者较少受到师承与流派的束缚, 能够更广泛与全面地学习各种即兴演奏技巧与音乐处理, 这有利于其即兴能力和对乐曲润腔能力的提高, 并且对形成自身的风格具有重要意义。

2. 非体系性即兴演奏的特征

在体系性即兴演奏中, 由于旋律基础与即兴演奏技巧的相同性, 其即兴演奏的趣味就体现在这些技巧的个人化运用, 并且每次演奏都可以形成新的版本。 而非体系性即兴演奏的特征与此不太一样。 每位乐师在长期学习过程中主动去学习不同的演奏技巧与风格, 并将这些技巧融入到自己的演奏之中, 经过长期的实践逐渐形成自己较为固定且是演出效果较好的演奏版本, 但对于别的乐师而言这是一个新的旋律和即兴技巧。 因此, 其即兴演奏的意义是在与别的演奏家的比较之中。 另外, 每个乐师的演奏版本又可能是别人学习的对象, 并且在重组之后产生了新的版本。而不同的演奏家与流派所有的技巧构成了整个乐种的演奏特征与音乐风格, 这是非体系性即兴演奏的特征所在。

如前文介绍的辽宁省辽阳市的黄文元与山西省忻州地区的卢补良, 在他们的学习过程中, 都曾向多位优秀演奏家学习演奏技巧, 有的是登门拜访得到其真传, 但他们更多的是靠自己的音乐能力去记忆与模仿别人的演奏, 并选择不同的即兴技巧和润腔处理融入到自己的演奏风格当中。

其中, 对润腔处理和即兴技巧的选择通常有三个方面的标准: 其一, 每个乐种里都有对于旋律处理的评判性话语和演奏规则; 其二, 乐师本身对音乐的审美及理解; 其三, 实际演奏中听众的反馈。 特别是第三点对其有着重要的作用。 他们长期在不同场合的演出、 比赛、 对台演奏中, 听众需求及反应是检验其音乐技巧好坏的直接标准。

在此过程中, 乐曲在何时选择怎样的润腔、 特殊技巧及音效性的即兴演奏才达到最好的效果逐渐形成了固定的模式, 这个模式通常而言体现着演奏家最高的演奏水平和最佳的现场效果。 如卢补良演奏的 《三对面》, 乐曲是北路梆子 《二进宫》的一个唱段, 在当地鼓吹乐当中非常流行。 卢补良演奏的版本是用唢呐、 管子与口哨三件不同乐器模仿戏曲里的三位角色, 选择了不同的音色、技巧与音效去表现人物身份、 性格特征与戏剧冲突。 不管是在民间演出, 还是在中央音乐学院、上海世博会等各种场合, 卢补良都会演奏这首乐曲, 他对自己演出的版本也非常自信, 其技巧的选择与音乐的处理基本是相同的。 因为在长期的演出中, 卢补良知道这样的版本是观众最为满意, 达到的效果也是最好的, 甚至在他演出时,观众鼓掌叫好的地方都大致相同, 因此 《三对面》 便成为了他的代表曲目。

另外, 由于没有规则性即兴演奏中相同即兴技巧的束缚, 演奏家的即兴演奏更加自由, 可以融入不同的即兴技巧和音乐处理, 因此相比之下, 原曲的基本旋律与不同演奏版本之间的区别往往更加明显, 个人的独特风格也体现得更加鲜明。 卢补良演奏的 《三对面》 与戏曲唱段和别人的演奏版本之间区别明显, 而在黄文元的演奏中, 原曲的基本旋律只能在乐谱分析中找到联系。 这也是非体系性即兴规则的另一特征。

三、 音乐结构即兴演奏的传承及特征

在中国传统音乐的历史发展中, 音乐结构上取得的成就是其 “高度发展” 特征的重要内涵之一。 早在汉唐时期的大曲就已经有了复杂而宏伟的套曲结构, 宋元明清时的民歌、 曲艺、 戏曲发展出了多样化的结构类型, 这些艺术成就最终影响和促进了民间器乐音乐结构的成熟与发展。 在当今民间器乐的很多乐种里, 依然能够找到大量复杂而多样的结构模式, 如西安鼓乐里的套曲、冀中笙管乐的大曲、 山西笙管乐中的套曲、 潮州弦诗里的套曲等等。 在这些乐种里的套曲当中,音乐结构往往存在两种类型: 一种是结构相对固定的套曲, 一种是结构相对自由的套曲。 正如袁静芳在 《中国汉传佛教音乐文化》 一书中对智化寺音乐联曲与套曲的分析中所描述: “联曲是由两首或多首曲牌连缀演奏的乐曲, 佛教音乐与民间音乐往往泛称其为套曲。 但这类套曲在曲牌连缀上并未形成曲式结构上的固定格局与模式, 类似中国传统音乐中的散套。 套曲是多首曲牌 (或乐曲) 按一定程序连缀为固定的曲式结构格局与模式, 类似中国传统音乐中的整套。 各地域套曲

的格局与模式都不尽相同。” 訛輴輥

在 “按一定程序连缀为固定曲式结构格局与模式” 的套曲演奏中, 一般而言, 演奏者可以按照既定的程序和模式进行较为固定的曲目演奏,但也不乏演奏过程中对这个固定程序和模式进行变化的即兴演奏形式。 对于曲牌连缀或整体结构并没有固定模式的套曲而言, 演奏过程中乐曲的选择、 顺序的安排、 数量的多少、 速度的变化等多方面存在着一定的即兴因素。 如前文所述, 本文从传承的角度研究即兴演奏, 受篇幅及研究目的的限制, 并不是对各乐种里套曲结构组合规则的总结, 而是在前人研究的基础上, 通过对民间乐师传承中即兴规则的学习过程的观察来探讨传统音乐在结构上即兴演奏的形成过程及特征。

与旋律即兴演奏的传承一样, 音乐结构上的即兴演奏其基础同样是对于单个传统乐曲的学习。 以结构功能的角度而言, 这些传统的乐曲在不同的地方也有不同的称谓, 如北京智化寺京音乐当中称之为 “只曲”; 西安鼓乐中属于单曲体裁的 “鼓段曲” “耍曲” “起目” “俗派垒鼓” “花鼓段” “别子” “赚” 和 《赶东山》 类乐曲訛輵輥; 冀中笙管乐中的 “小尖曲” “小踏曲” “小大曲”“大曲” 訛輶輥; 等等。 这类乐曲是构成套曲的基础,

也是套曲结构即兴演奏最重要的基本元素, 其学习的过程在前文已经进行了相关的介绍, 在此不再赘述。

在掌握了这些乐曲之后, 通常而言则是对其构成套曲规则的传授。 正如前文所述, 各地套曲在其 “格局与模式上都不尽相同”, 因此, 本文不可能介绍所有套曲即兴演奏及其传授过程, 而是选择了两种在结构上具有代表意义的套曲类型: 第一种是以某种固定的板式程序作为结构核心的套曲, 以下简称为 “板式套曲”; 另一种是以某种仪式过程作为结构核心的套曲, 以下简称为 “仪式性套曲”。

(一) 板式套曲即兴演奏的传承及特征

在中国传统音乐当中, 有很多按照一定的板式程序作为其结构核心的套曲。 如潮州弦诗的套曲结构通常由头板、 二板、 拷拍、 三板组成; 陕北唢呐的套曲结构通常由散板、 慢板、 流板 (又称流水板)、 垛板、 甲板 (快板)、 煞尾组成, 板式之间用 “过鼓” 进行连接与转换; 等等。 这类套曲中的板式, 不仅仅具有节拍的意义, 还具有速度和节奏的内涵, 也是音乐演奏中最重要的结构力之一。 这种以板式和速度作为结构的固定程式在相和歌与唐代大曲中就已经有了成熟的模式, 如唐大曲 “散序、 中序、 破” 当中的 “破”或 “舞遍”, 杨荫浏在 《中国古代音乐史稿》 中指出其结构是:

节奏几次改变, 由散板入节奏, 逐渐加快, 以至极快; 舞蹈为主; 器乐伴奏, 歌或不歌不一定:

入破——散板;

虚催——由散板如节奏, 亦称 “破第二”;

衮遍——较快的乐段;

实催、 催拍、 促拍或簇拍——节奏过渡到更快;

衮遍——极快的乐段;

歇拍——节奏慢下来;

煞衮——结束。 訛輷輥

杨荫浏同时指出这种基本结构存在的变化性: “一般的形式, 大略如此; 但在个别曲调之间, 可能有着相当的伸缩性。” 輦輮訛从某种程度而言, 各地板式套曲的音乐实践正是这种传统的发展与延续。

1. 板式套曲演奏规则的传承訛輯輦

在板式套曲的传承中, 板式程序的结构规则是进行即兴演奏的基础, 其中, 有四个方面相互作用的内容具有重要的意义, 也是学习者必须掌握的知识与技能。

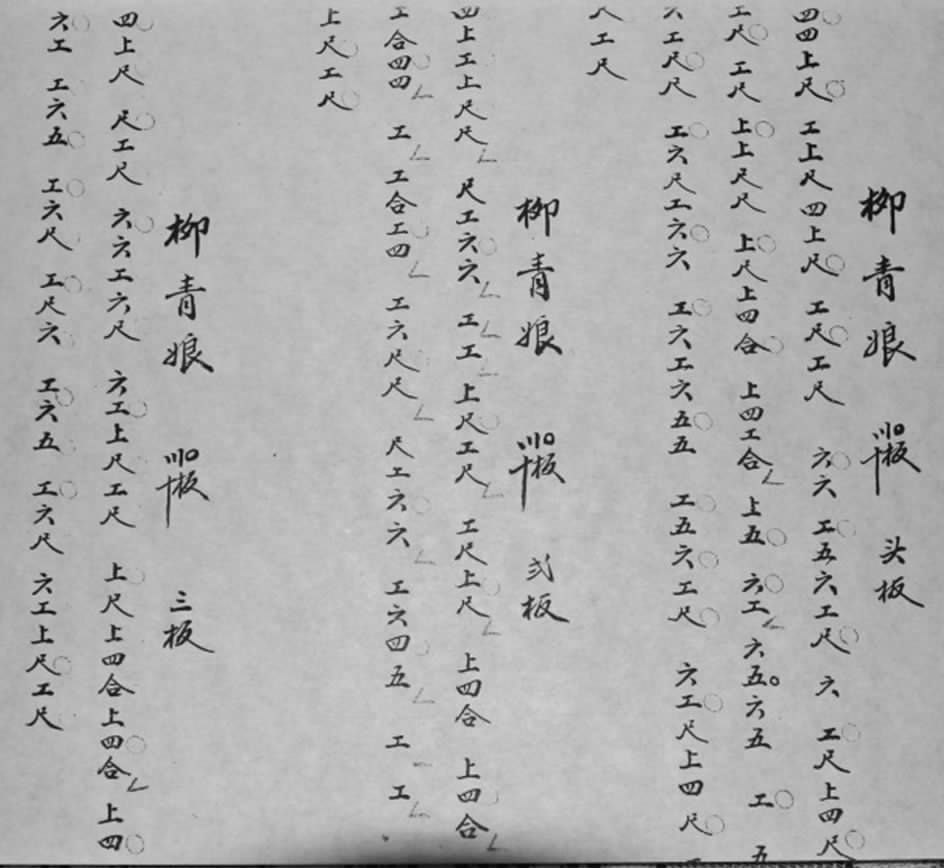

其一, 乐谱对于乐曲所属板式及其相应节奏符号的标示, 见图 1。

图 1 潮州弦诗中的工尺谱, 由洪沛臣抄写于 20 世纪三四十年代, 现由郑志伟保存。

在图 1 中, 乐谱标明了乐曲的板式 (头板、二板、 三板), 还记录了具有音乐结构性质的板数 (三十板, 其数字是当时账房常用的写法, 见图 2) , 以及部分 时值符号 ( “ O” 表 示 “板 ” ,“<” 标示切分)。 这些有关板式及时值的信息对于之后的套曲演奏具有重要意义。

在以往的讨论中, 我们曾一度认为传统音乐记谱法当中无法精确记录节拍、 节奏、 速度这些与时值相关的内容, 因此是有缺陷的, 传统记谱法也在现代音乐教育中逐渐丧失了以前在传承中的地位。 事实上, 传统音乐在有关时值的传授方面, 除了 “念谱” 过程中对于精确节奏的传授之外, 很多地方都有一套相对完整的关于时值的传授体系。 这种传授体系一方面依靠工尺谱当中有关板式、 板眼的记录, 另一方面则是在音乐演奏实践中形成的较为固定的节拍、 节奏与速度的音响模式, 这个模式往往是一个乐种内大家共知的一种规则。 因此, 如果我们在讨论工尺谱时值方面的记录时, 不结合实践中的没有被记录下来的这种规则, 很容易片面地理解只简单记录时值信息的工尺谱在传承中所具有的真正功用和特征。

其二, 与乐谱记录的信息相配合, 在一些乐种里形成了具有表明板式的打击乐演奏技法或音响结构, 如辽宁鼓吹乐与陕北唢呐中对不同板式演奏的口诀, 如 “三镲一锣、 一镲一锣、 镲锣同打” “四镲一铜鼓” 等。 这些口诀一方面是打击乐的演奏技法, 同时这也是利用打击乐的音响来记录音乐结构的一种方式。 在这种组合里, 锣通常 表 示 “板 ” , 而 镲 主 要 是 “ 眼 ” , 也 可 以 在“板” 上与锣同时演奏 , 如 在一板三眼 里就是“三镲一锣” 或者 “四镲一通鼓” (陕北鼓吹乐队里 “鼓” 指 “乳锣”, 又称铜鼓)。

这种音响结构在鼓吹乐演奏当中有着非常重要的作用。 笔者初到陕北子长采风时, 急于了解曲牌的旋律及风格, 于是想让采访对象焦阳亮用唢呐演奏, 但是焦阳亮表示演奏不了, 只能等第二天找几个人组成一个乐队再演奏。 笔者当时很好奇为什么演奏不了, 后来经焦阳亮介绍才发现, 在陕北唢呐的演奏中, 如果没有打击乐所构建的音响结构和板式节奏特征作为旋律演奏的基础, 即使是技艺高超的乐师也非常容易 “走样”,特别是在 “赠板” “慢板” 这种时值较长或 “流水板” “抢板” 这种速度较快的旋律演奏中, 另外, 没有小鼓与唢呐的配合也很难奏出韵味。 这也是民间 “三分吹、 七分打” 的含义之一。 其实, 各地鼓吹乐都有类似的打击乐配制, 只是各乐种中乐器在音响结构中的意义有时不尽相同。

也正是因为这种打击乐音响所隐含的结构因素, 即使在很多乐种运用了在时值方面比工尺谱更为 “精细” 的五线谱或简谱之后, 仍然把打击乐的符号标记出来以便初学者更快地掌握传统乐曲板式的程序与结构。 而对于成熟的演奏者而言, 大部分的乐曲均能按照这种音响结构的规则衍化成与不同板式相匹配的旋律, 其衍化的过程与前文旋律学习的方法有相同之处,在此不再赘述。

其三, 在长期实践中各地板式套曲形成的速度模式。 以潮州音乐为例, 在 “头板、 二板、 拷拍、 三板” 这一常用板式程序中, 可以包含由一首曲牌衍生出头板、 二板、 拷拍、 三板的“排谱曲” 和不同曲牌连缀组成的两种 “套曲” 结构,以及在一首曲牌上进行不同变奏的结构。 前文已经论述了演奏者对于单个曲牌的学习, 在进入套曲的演奏中, 板式程序的演奏规律是他们最终完成演奏的关键。 在这个板式程序中, 板式不只是表明节拍、 节奏的类型, 当地艺术家在长期实践中对板式的速度达成一种默契与共识, 成为一种共通的规则。 据汕头潮乐艺术家兼研究员郑志伟介绍, 他们曾经对不同乐队的演出进行过测算,

几个乐队在演奏中头板速度均在每分钟 50 拍左右, 到二板之后, 速度相当于每分钟 60 到 70 拍左右, 而拷拍、 三板则达到每分钟 120 拍左右,当然, 每个板式之间, 速度是自由加速的过程,而不是由头板每分钟 50 拍左右直接转入二板的速度, 这里只是指其平均速度。

事实上, 不只是潮州弦诗在板式上具有这样的速度模式, 在其他以板式程序为结构核心的套曲中同样有类似情况, 如陕北唢呐套曲、 东北唢呐套曲等。 田耀龙在陕北唢呐套曲的描述中写道: “一般情况下, 把一板三眼称为慢板 ( 1 分钟 32 拍至 56 拍); 把一板一眼成为原板 ( 1 分钟60 拍至 96 拍) 、 流水板 ( 1 分钟 102 拍至 156拍) 或快板 ( 1 分钟 156 拍至 240 拍); 有板无眼在大部分情况下也是快板。” 訛輰輦结合之前论述的念谱中关于精细节奏的内容, 工尺谱所记录的板式及简单板眼节奏、 各地实践中与板式配套的打击乐演奏技法和音响结构, 再加上板式的速度模式, 不难发现, 工尺谱在传承中有关时值方面的内容已经非常清楚与具体的存在于民间乐师的头脑中。

其四, 用于板式之间连接和转换的音乐段落。 在一些乐种的板式套曲里, 其板式之间没有专门用于连接和转换的段落, 如潮州弦诗, 二弦演奏者通常会在前一板式的末尾提前展示后一板式所要运用的技法信息, 从而实现演奏中板式的转换。 而另外一些板式套曲在板式的转换时有一套较为固定的连接段落, 这样的套曲往往是因为每个板式里所包含的曲目及其数量不固定而形成, 就如陕北唢呐一样, 每个板式里都可以由一首或多首不固定的曲牌组成, 因此, 在板式转换的过程中需要这样的连接用以统一乐队的演奏。

因此, 掌握这些用于连接的音乐段落对于套曲的学习而言具有重要的作用。

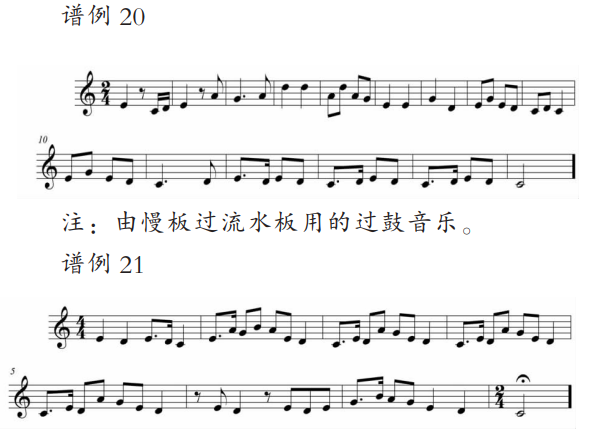

子长县陕北唢呐常用的三个调式当地称为“本调 ” (筒音作 “上 ” ) 、 “凡调” (筒音作“合”)、 “甲调” (筒音作 “尺”), 每个调都有一套较为固定的用于板式转换的 “过鼓” 音乐,并且不同的板式之间其 “过鼓” 音乐也是相对固定的, 如由慢板转流水 (见谱例 20)、 由慢板转抢板 (见谱例 21)、 由流水到二流水 (见谱例22) 等都有较为固定的段落。

注: 由流水过到二流水用的过鼓音乐。

可以看出, 在板式套曲这四方面的规则当中, 一方面是乐谱中明确记录的信息, 如乐曲的板式和节奏, 另一方面则是配合乐谱的记录, 各地在长期的演奏实践中逐渐形成的乐种内部所共知的有关板式套曲结构的知识。 加之之前论述的乐曲的学习, 演奏者在掌握了以上板式程序的规则之后, 也就掌握了套曲演奏的基本技能。

2. 板式套曲即兴演奏的特征

对于板式套曲而言, 在即兴演奏上最具特征的就是演奏者对其基本板式程序的变化运用。 产生变化的因素是多样的, 在潮州音乐中, 结合不同的加花与催奏方法, 可以对其 “头板 (慢速)、二板 (中速)、 拷拍、 三板 (快速)” 的基本板式结构进行变化演奏: 如在头板的演奏中没能对旋律进行充分地加花与陈述时, 可以在头板的结构里演奏两次旋律, 也可以在二板的旋律之后换另外一种催奏重复一遍; 而在拷拍与三板之后如果没能充分地进入到高潮或没有达到一定的速度,则可以再变化演奏三板 (也可以是拷拍加三板)。

总之, 其结构可以根据现场演奏中乐曲情绪、 速度、 节奏、 技巧的展示、 旋律的陈述等不同情况进行多样的即兴演奏。

《寒鸦戏水》 是潮州弦诗 “十大套” 当中最为著名的套曲之一, 也是当地演奏家经常演奏的曲目。 在前文的论述中对其旋律的润腔做了介绍, 在传统二四谱的基础上形成了 “加花谱 ”“流派谱” 多个旋律装饰版本, 可以说对旋律处理的水平充分体现了当地乐师的音乐修养。 除此之外, 在器乐的套曲演奏中, 一些技艺高超、 经验丰富的演奏家往往会对其板式的基本结构进行即兴的变化, 以体现其音乐整体结构布局的能力, 并且可在变化的结构中充分地发挥演奏家多样化的变奏技巧和催奏手法。

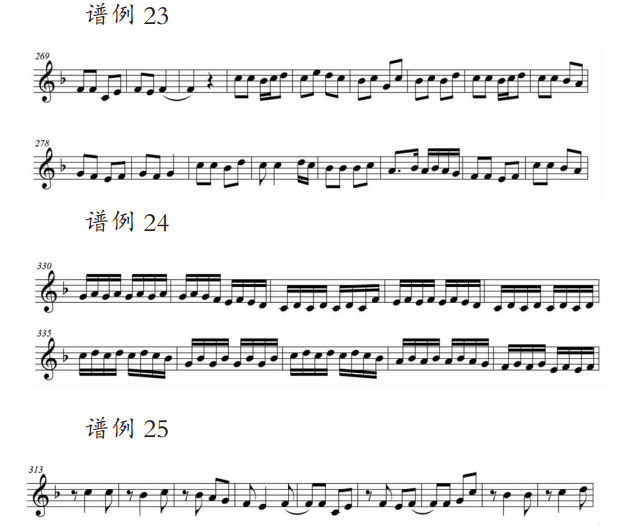

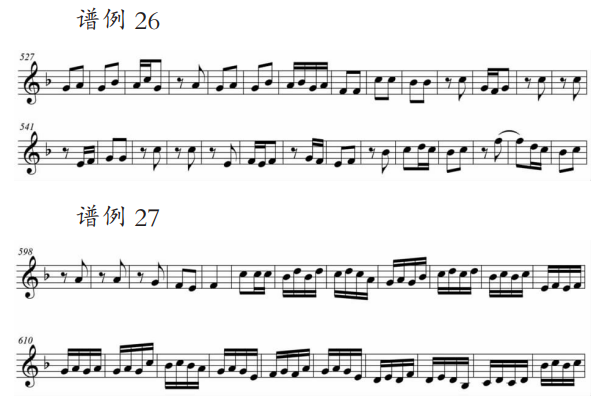

由于 《寒鸦戏水》 套曲每个板式都有比较长的六十八板, 因此不适合在比较慢速的头板再进行一次变化重复演奏, 而是选择了在二板之后进行变化重复, 并在其中结合了丰富的变奏手法,如结合了 “三点一”(见谱例 23: 272 小节开始)、“七点一” 结合 “叠催” (见谱例 24)、 “吊字”

(见谱例 25: 313 小节开始) 等手法, 如下谱例:

由于之前对于速度的控制, 加之三板也仅用“单催” 的技法, 乐曲在拷拍、 三板之后并没有完全形成高潮, 并且速度上还有继续加快的空间, 因此, 王培瑜演奏的二弦带领乐队结合不同的催奏和速度上的变化, 再一次演奏了拷拍与三板, 见谱例 26, 第二次三板运用了比之前 “七点一” 速度几乎快一倍的 “双催” 形成乐曲的高潮结束全曲, 见谱例 27。

全曲的结构如下:

头板 (慢速) →二板 (中慢) →二板 (中速, “三点一结合七点一” “吊字催” “叠催结合 七 点 一 ” ) →拷 拍 (快 速 ) → 三 板 ( 快 速 ,“单催”) →拷拍 (逐渐加快) →三板 (更快的“双催”)

在潮州弦诗的演奏中, 对于基本结构类似的即兴变化还有很多, 其原则就是根据演奏中乐曲情绪、 速度、 节奏、 技巧的展示、 旋律的陈述等实际情况对基本板式的程式进行即兴的变化演奏。 这种变化不仅可以按照如上例子中对原有板式程式的添加, 也可以是省略部分板式结构, 在潮州弦诗里通常省略的是二板或拷拍, 在此不一一举例。

(二) 仪式性套曲即兴演奏的传承及特征

中国传统器乐的演奏在很多情况下都与各种仪式过程有着密切联系。 器乐的演奏是很多仪式过程中不可或缺的一部分, 同时, 民间各种仪式也是传统器乐赖以传承的重要土壤。 正因为器乐演奏与仪式过程这种不可分割的关系, 器乐的音乐结构与仪式过程的程序之间也是相互作用、 相互影响的。 袁静芳在其文章 《中国传统乐种曲式结构与道教法事程式结构的关系》 中讨论了传承乐种曲式结构与道教法事程式结构之间的关系,认为 “中国传统乐种曲式结构中的基本表现手法与形式、 曲式结构中的基本原则与类型特征, 与佛教、 道教法事的程式布局结构特征是何等的相似” 訛輱輦。 可以说, 中国传统器乐音乐结构与仪式过程之间的关系是其重要本质特征之一。

本文所说的仪式性套曲, 即以仪式过程和程序作为其音乐结构的套曲。 在民间的葬礼、 庙会、 婚礼、 祭礼等传统仪式中往往都有器乐的套曲演奏。 由于在这些仪式中, 行路、 朝庙、 迎亲、 请神、 送神、 出殡等具体环节的进程通常具有一定的灵活性, 因此, 套曲演奏的内容、 时间长度以及结构随之具有即兴演奏的因素。

1. 仪式性套曲即兴演奏的传承

在仪式性套曲即兴演奏的传承中, 构成仪式性套曲各部分的基本内容在之前都已有过介绍,如单独的乐曲, 其他结构类型的套曲 (如散套和整套都可是仪式性套曲中的一个部分) 等。 除此之外, 对于学习者而言, 有两个方面的重要内容需要掌握, 一是各部分结构之间的连接方式, 二是在不同仪式活动中配合仪式过程的具体演奏规则。

其一, 仪式性套曲的连接方式。

仪式性套曲当中, 有大量用于连接不同乐曲和结构的音乐段落, 但其形式不尽相同。 如冀中笙管乐当中, 仪式性套曲的曲牌之间通常由一首打击乐曲牌进行连接, 不同乐社选用的打击乐曲牌不尽相同, 如安新县圈头村选用的是 《坐禅坛》、 安新县赵北口镇南街 “音乐会” 选用的是《长四拍》 或 《粉蝶儿》, 文安县里东庄也选用的是 《粉蝶儿》, 但如果遇到人手不够没有打击乐的情况下也可以用一段旋律代替, “五五尺一尺五, 六五一尺五”, 这个用于联缀的旋律还可以在不同的调上演奏, 如在下五度的 “背调” 当中就变成 “尺尺六上六尺, 上尺工六尺”。

除此之外, 为了配合仪式活动随时可能结束的灵活性, 还必须掌握用于何时都能够结束乐曲的方式。 有的乐种和乐社选用一首固定的曲牌作为结束, 如赵北口南街 “音乐会” 有专门的结束曲 《小刹》 (有个乐谱手抄为 《小沙》); 安新县锅里口 “音乐会” 有专门的曲牌 《落拍》, 也可以用 《敢动山》 作为 《落尾》 曲; 等等, 有的则是依靠在乐曲任何地方都可以结束的固定的演奏法, 如潮州弦诗里的煞尾演奏。

其二, 仪式活动的程序及演奏规则。

在不同的仪式程序或相同仪式的多次演出中, 都可以形成结构长度、 模式不一的仪式性套曲。 对于学习者而言, 除了以上论述对套曲基本结构框架的学习之外, 具体演奏的内容与规则往往是在参与仪式活动的过程中随着对仪式程序的了解而逐渐掌握。 由于民间存在大量丰富的各种仪式, 因此传统音乐中也存在大量的仪式性套曲, 本文不可能尽数介绍, 只能选择具有一定代表性的仪式过程作为分析对象, 阐述仪式性套曲在仪式过程中的演奏规则。

在冀中笙管乐的演奏语境里, 除了平时练习之外, 葬礼、 庙会、 中元节、 春节、 祈雨等传仪式中往往有笙管乐的演奏。 以下, 笔者选择

2007 年在安新县赵北口 “音乐会” 采访时参与过的农历七月十五中元节仪式作为描述对象, 分析其仪式性套曲的演奏规则及其形成的结构特征。

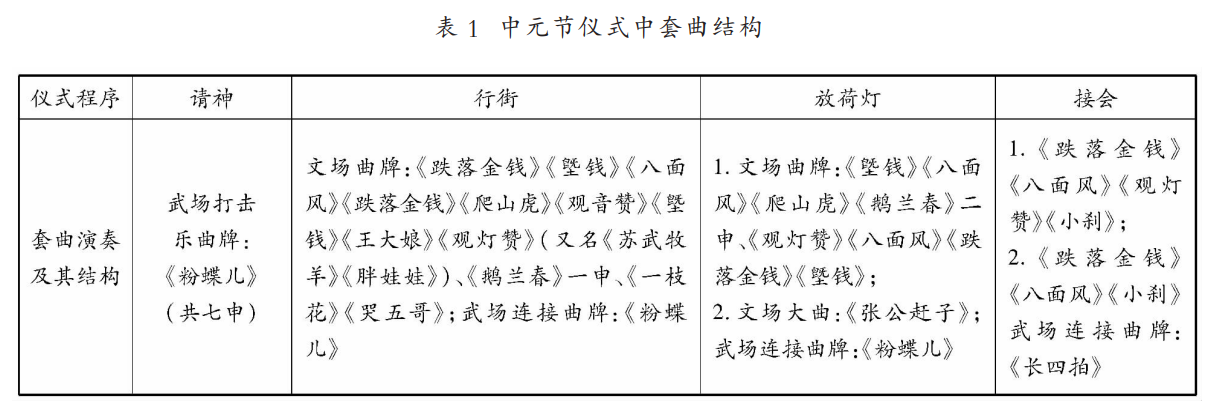

赵北口 “音乐会” 的 “官房子” 里供着 “会神” ——“地藏王” 菩萨, 根据当地人的解释,“地藏王” 菩萨专门负责冥界事务, “音乐会”在中元节仪式中的演奏其主要目的是为了 “消灾、 迎福” 輦輲訛。 在中元节这天晚上, “音乐会”抬着 “会神像” 绕着全镇行走, 之后乘船在白洋淀里放荷灯, 最后上岸到部分有需求的村民家演奏为其 “迎福”, 全过程都有音乐的演奏, 其仪式过程及音乐演奏大致如表 1 所示。

在这个仪式中, 套曲形成了一个非常庞大的“复套曲” 訛輳輦结构:

请神 (《粉蝶儿》) →行街 (《散套一》) →放荷灯 ( 《散套二》 、 大曲 《张公赶子》 ) →接会(《散套三》 《散套四》)通过前文的介绍及表 1 可以看出, 整个套曲的结构由仪式的程序而定。 对于学习者而言, 仪式性套曲必须多次参与相应的仪式活动才能掌握, 一方面是熟悉仪式的程序, 另一方面是学习与仪式各环节相配合的音乐演奏规则。

2. 仪式性套曲即兴演奏的特征

仪式性套曲的即兴演奏主要体现在两个方面: 一是由于仪式程序的变化形成的整个套曲结构的调整; 二是在仪式各环节中由于仪式时间的不确定性而造成套曲内演奏曲目的数量变化, 以及部分曲目选择时的随机性。 相对而言, 仪式程序变化的情况较少且形式简单, 如上文例子中送神环节及其音乐演奏的省略。 在仪式套曲即兴演奏的第二种特征中, 有些仪式各环节都有对应的曲目, 因此其内容是固定的, 即兴演奏的因素较少, 这种情况在有些应用经文的仪式过程中体现得比较明显。 有些仪式只有部分曲目是在固定环节演奏, 如赵北口 “音乐会” 当中, “请神、 送神” 时演奏武场 《粉蝶儿》, 而 《跌落金钱》 由于意义吉祥常在各部分的第一曲演奏, 大曲 《张公赶子》 在 “放荷灯” 结束部分演奏, 《普念咒》 《五圣佛》 在当地是 “佛曲”, 用于葬礼中超度亡灵演奏, 而 《一枝花》 是在 “官房子” 里朝拜另一神像 “观音菩萨” 时演奏。 除此之外,仪式中其他大部分的曲目演奏都是随机选择, 其曲目的数量也是依仪式过程而定, 因此, 即兴演奏的成分较多, 也是仪式性套曲即兴演奏最重要的特征。

在仪式性套曲的演奏过程中, 由于曲目选择、 曲目数量等方面存在大量的即兴因素, 很多地方都形成了一套乐队成员之间传递即兴演奏的音乐信息以统一乐队的演奏, 演奏者掌握这些信息模式也是在传承中完成。 以河北 “音乐会” 为例, 文武场在仪式中交替演奏, 连接的方式通常是在文曲的最后几小节进行交替, 而武场的长度不定, 有时为了展现技巧或文场演奏一首时间较长的乐曲之后为了让文场成员多休息一会儿就多演奏几番, 当武场需要结束时其中一个大钹在板上重打, 文场的演奏者自动在下个重板上进入。

整个过程要求每个演奏者对文场曲牌及武场曲牌都必须烂熟于心, 因此在学习中每个人都要掌握所有曲目, 在很多乐社里, 有很多成员都能精通文武场的所有曲目及演奏技艺。

另外, 对于文场演奏者而言, 在文武场交替时, 通常是管子演奏者起头, 在很短的时间内其他成员能即刻跟随合奏。 这一方面体现了所有成员对乐曲都非常熟悉, 另一方面也体现了部分传统音乐曲牌的特点, 即前几个音具有表明所属乐曲的意义, 因此形成了套曲演奏中音乐上的一种提示信息。 这一特征在很多 “音乐会” 的曲牌中都非常明显, 对比工尺谱的前几个字在旋律和节奏的组合上, 几乎没有相同的曲牌。

不仅如此, 各地还有很多以头几个音或头几个工尺谱字作为一首乐曲命名的例子, 如辽宁鼓吹乐中的 《工尺上》 , 陕北鼓 吹乐中的 《四 合四》。 这可能跟曲牌的特征有关。 传统曲牌多,旋律之间的区别有时非常细微, 加之很多工尺谱本来就只记录了曲牌的核心骨干音, 对于乐曲的开头来说, 如果随意变动其中的音就可能变成另外一首曲牌。

这种音乐的提示性信息不仅仅用于曲牌的选择, 还可以用于控制乐队演奏速度的变化。 如在安新县锅里口 “音乐会” 的仪式性套曲演奏中,其速度往往是由慢到快, 有时仪式还没有结束,但速度已经达到很快, 此时头管会选用特定的曲牌 《倒板曲》 (当地已经忘了曲牌的本来名字),此时乐队的成员会集体减慢速度, 再多演奏一些曲目。 反之, 同样有特定用于加速的曲牌成为涨板曲 《豆叶青》 《豆叶黄》。

四、 即兴演奏在传承中的文化认同及反思

从传承行为的角度而言, 即兴是一种习得的能力, 是民间乐师创造力的体现, 也是传统音乐活力所在。 在上文的讨论中, 笔者通过对几个民间乐种有关即兴演奏传承过程的分析, 展示了民间乐师如何在学习中掌握即兴演奏的技巧, 以及这些即兴技巧所具有的文化特征。 可以说, 与其他很多非西方音乐文化一样, 即兴演奏是中国传统音乐演奏体系中不可或缺和最具文化内涵的成分, 也是民间音乐传承过程中最为重要的内容。

然而, 在中国专业音乐教育发展近一百年的今天, 即兴演奏在专业院校里的教学体系中却失去了本应有的地位, 虽然积累了大量来自民间的传统乐曲, 可是没有了民间有关即兴演奏的传承,其音乐演奏的性质发生了意义上的转变。 本节以专业音乐教育体系为例, 分析没有即兴演奏的传统音乐在本质上的转变, 从而反观即兴对于器乐音乐所具有的文化意义。

(一) 即兴演奏在传承中的文化认同

即兴演奏在音乐上是一种演奏技巧与方法,但在不同的社会语境中, 它还包含着人们对这种音乐技巧的文化认同。 在奈特尔有关即兴的著作中, 分析了美国社会在即兴演奏上的文化认同差异, 他写道: “在艺术音乐世界中, 即兴创作意味着缺乏精确规划和程式。 在美国公众的观念中, 最常见的对比是在事先作曲的艺术性音乐与即兴表演的爵士乐之间。 这种对比简直是随处可见。 艺术性音乐具有规则性、 艺术性、 可靠性和可预见性, 然而爵士乐的特征却刚好与此相反。

这种对比会进一步延伸到对中产阶级古典音乐家与典型爵士音乐家的对比上。 传统上来讲, 古典音乐家更合乎传统道德, 而爵士音乐家通常被认为是不可靠的, 他们给人的通常印象是着奇装异服、 性观念开放、 酗酒, 吸毒等等。” 訛輵輦可看出,由于音乐来自于不同的文化语境, 具有 “文化性”, 人们对于其文化的认同往往影响着对于即兴演奏的态度及音乐实践。

在如今的中国音乐教育当中, 有关传统音乐文化上的认同差异同样存在。 一方面如本文所述是民间乐师们对于即兴演奏的推崇, 如潮州弦诗及在仪式上演奏的众多音乐类型, 即兴演奏甚至是其音乐的核心与本质所在, 几乎在每一次演奏中都有即兴因素的存在, 为了延续和发展这一文化品性, 在民间的传承过程中形成了一套专门针对即兴演奏的教学体系。

与之相反的另一方面却是在专业院校的教育传承中有关即兴音乐技巧的缺失。 在这种缺失的背后隐藏的是人们对于具有即兴演奏性质的民间音乐的文化认同。 这种认同的形成与专业音乐教育的发展历程有着直接的关系。 20 世纪 20 至 30年代, 在 “五四” 新文化运动潮流的影响下, 一些秉着学习西方、 改进国乐的民乐社团迅速成立, 如 “国乐研究社” ( 1920)、 “大同乐会”( 1920)、 “北京国乐改进社” ( 1927) 等等。 同时, 一些新式学校也将民乐纳入到教学之中, 如“北京女子高等师范学校音乐科” ( 1920)、 “北京大学附属音乐传习所” ( 1922) 以及音乐专科学校 “上海国立音乐院” ( 1927) 等等, 这些乐社及教育机构的成立一般被视为传统民乐学院化教育的开端。 不难看出, 在学院化教育之初就深埋着借鉴西方音乐教育体系 “改进” 需要提高的传统音乐。 新中国成立之后, 大批音乐院校与国家音乐团体的建立更加保障了传统民族乐器职业化的发展。 民间音乐得到高度的重视, 在一段特殊的历史时期, 一批技艺高超的民间乐师通过“汇演” 与 “观摩演出” 等场合的精彩演奏转而进入到职业的院团及高校。 訛輶輦然而, 在与建立在西方音乐教育体系的磨合中, 他们做出了自身的历史贡献, 留下了精湛的技巧及大量的传统乐曲, 却唯独没有留下即兴演奏的体系和传承方式。 訛輷輦之后的学院化音乐教育逐渐形成自身的教学体系及音乐体系, 从视唱练耳训练方式到乐队编制、 声部排列及音乐作品的创作体系, 无不受到西方音乐观念的影响, 与民间传统音乐的教学体系相差更远。

在学院化音乐教育体系当中, 就即兴演奏的消失而言最直接的影响来自西方音乐 “作品” 的概念。 用于演奏的乐曲都是已经创作好的成品,固定的音乐节拍、 节奏、 旋律、 结构等, 演奏家在此基础上进行个性化的处理, 但对作品本身的音乐素材不会进行轻易的改动, 表演中音乐本体的准确性是评判一位音乐家水平最基本的标准之一。 然而, 从本文的分析可以看出, 对于很多民间音乐而言, 每一次 “作品” 的形成都是一个过程, 即兴演奏是这个过程的最后阶段, 是民间乐曲不同版本的完成形式。 乐师们经常演奏同一曲牌, 在反复中其审美点就在于即兴演奏中不同的技巧所形成的新的版本, 因此, 每次乐曲的演出都会形成一个新的 “作品” 版本。 在民间音乐的即兴性与学院化体系的稳定性之间, 对西方音乐艺术的文化认同让音乐家们选择了后者, 在面对有多个版本的民间乐曲时, 习惯性地对其编排并订制乐谱, 使之成为该曲的固定版本, 就如前文对 《寒鸦戏水》 的介绍一样。 这样的例子在当时非常普遍, 据胡志厚介绍, 杨元亨演奏的 《放驴》 其实有很多版本, 仅在北京的录音就有不的几个版本, 但在后来的演奏与传承中, 胡志厚也常常选择的是由学者们记录的其中一个被认为效果最好的版本。 而现在的民乐演奏家, 对于作品的追求更进一步, 由于传统的乐曲数量有限,并且被当成固定的作品之后没有更多的变化, 也无法更深层次地体现演奏家个人的音乐整体修养。 另外, 随着学院化民乐技术化的追求与发展, 传统曲目在其结构规模及技术难度上相对而言已无太多可超越的地方, 因此, 很多演奏家以演奏作曲家创造的大型乐曲作为体现自身价值的方式, 其中以大型 “协奏曲” 最为突出, 近二十年出现了不少民族器乐协奏曲, 成为很多演奏家的成名曲目和保留曲目。

另一方面, 除了少数如潮州弦诗类似用于自娱自乐的乐种之外, 民间音乐更多的演奏场合与民俗中的仪式过程有着紧密的联系, 很多即兴演奏与这些仪式内容也有着直接的关系, 同时, 民间乐师的社会地位有时也得不到应有的尊重。 民间音乐这种具有社会功能的音乐性质和演奏者不太高 (甚至是低下) 的社会地位与西方音乐中把音乐当成高雅 “艺术”、 把演奏者当成独立 “艺术家” 的概念有着极大的差别。 这种对音乐文化及演奏者身份认同的差异, 也影响了学院化教育体系对于民间音乐及其即兴演奏的态度。

总之, 即兴演奏在民间音乐体系中是文化的必须, 民间乐师也将之作为传承的重要内容, 而在学院化民族音乐体系当中, 由于受西方音乐文化观念的影响及其与民间音乐文化认同的差异,即兴演奏逐渐被固定的 “作品” 演奏方式所替代。

(二) 即兴演奏在传承中的反思

在传承中, 对于乐曲的旋律而言, 也许工尺谱的念唱可以用别的记谱和念唱来代替, 其指位功能在现代器乐技术化的体系面前也不再发挥功用, 但即兴演奏本身却有着无法替代的意义。 从传承的角度而言, 即兴演奏是乐曲的完成形式,完整的乐曲存在于每一次即兴演奏所形成的旋律版本之中, 即兴演奏不仅是传统文化创造性与活力的体现, 更是音乐的存在方式。 不同的乐种通过各自的传承方式形成了即兴演奏的多种样态,并且每个地方的音乐风格也是在地方性的即兴演奏技巧中得以体现。

在学院化音乐教育体系当中, 即兴演奏的消失对于传统的乐曲而言没有了发展和创新的可能性, 也就失去了生命力。 潮州弦诗音乐家王培瑜在 2010、 201 1 年两度受到中国音乐学院的邀请,给国乐系的青年教师及学生传授潮州音乐。 2010年 6 月, 王培瑜第一次教学的对象是国乐系的青年教师, 每个成员的技巧毋庸置疑, 但由于时间关系, 无法从工尺谱或二四谱的念唱开始, 对不同乐器的催奏技巧进行学习与训练。 按照当地乐师的习惯, 每个乐器都可以根据这个相同的乐谱在兼顾乐器之间配合的情况下催奏成不同的旋律。 但是, 在学院化音乐教育体系下成长的学员们习惯了完全按照乐谱演奏, 当拿到相同的曲谱时, 所有的乐器也都演奏成完全一样的旋律, 也没有催奏技巧的加入, 每个人的高超技艺也得不到发挥, 最后, 几乎以大齐奏的方式完成舞台上的演出。 由于没有了潮州弦诗里最具风格特征的即兴催奏, 同时学员们训练的音高与潮州弦诗里音高概念有所差别, 如果没有曲目单以及独特二弦音色的提示, 很难分辨其演奏的曲目来自于潮州弦诗。

可以看出, 学院化音乐教育已经形成了与传统传承方式完全不同的体系, 其中即兴演奏的缺失让传统乐曲失去了新的创造力, 同时, 也失去了存在于即兴演奏技巧中的民间音乐风格。 事实上, 学院化音乐教育体系按照自己的方式发展并没有不妥之处。 可是, 作为社会主流的音乐教育体系, 每一个级别都有着国家的文凭认可, 培养出来的演奏家活跃在国家的主流媒体及舞台之上, 成为社会认可的艺术家。 然而与之相比, 同样是以器乐演奏作为职业的民间乐师, 很多却是在葬礼、 婚礼、 庙会等民间礼俗仪式上受雇于人, 两者之间身份地位的差距如此之大, 使很多民间乐师都对学院化音乐体系充满向往。 笔者曾在论文 《论民间音乐家的身份认同》 中对四位汉族代表性鼓吹乐音乐家进行描述, 在他们的行为方式中, 都有进入学院化音乐体系的尝试, 例如对专业音乐知识的学习、 追求国家专业等级认证、 参与专业院团的演出、 教学中靠近专业音乐教育方式、 表演中的专业化倾向等。 訛輮輧 可看出, 学院化音乐教育体系对于民间音乐的传承有着强大的影响力, 并且, 这种影响已经在很多地方的民间音乐之中有所体现。

结 论

在讨论中国传统音乐文化的总体特征时, 人们常常提起音乐学家黄翔鹏提出的名言: “传统是一条河流”。 我们也很容易在有关传统音乐律、调、 谱、 器的本体研究中感受到这句话所包容的文化内涵, 但却在一定程度上忽视了一个让这条“河流” 得以延续及发展的本质问题, 即无数民间乐师之间的传承行为和传授方式以及由此而塑造出的音乐文化品性。

即兴的传承对于延续中国传统音乐文化品性有着重要的意义。 受到西方艺术音乐概念影响的中国传统音乐常有学院化教育的发展进程中, 在一定程度上已经放弃了传统的传承方式, 也放弃了即兴演奏的传承, 从而让传统音乐在学院化音乐体系中的意义发生了重大改变, 并且反过来影响到民间音乐的传承方式。 正如梅里亚姆所强调的, 文化是靠教育获得其稳定性与发展, 当民间的传承方式发生巨大变化的时候, 传统音乐的文化内涵也将随之发生重大改变。 因此, 学院化音乐教育的发展不应以失去自身文化品性 (包括即兴演奏的民间传承方式) 作为代价, 而是应该在学院化音乐教育体系中占据重要的一角。

西方音乐是世界多元文化中的重要一元, 我们对之学了又学, 这是一种主动的学习过程, 是中国人自己的选择, 也由此塑造出了今天的中国音乐之概貌。 可是当世界上大部分文化都朝着西方音乐体系发展的时候, 文化的多元性及其可持续性却面临着危机。 因此, 保护传统的声音也成为了时代的潮流。 可是, 我们应该保护的是什么呢? 音乐文化的本性又在哪里? 乐曲的收集与整理、 演奏技巧的总结与开发、 非物质文化遗产与其传承人的确定, 在所有这些之外, 本文提出另一重要的着眼点, 即对传统记谱方式及其传承方式的保护, 因为这才是延续传统音乐 “固变性”文化特征的核心所在。

基金项目 中共北京市委组织部北京市优秀人才资助项目: “现代化进程中丝绸之路上伊朗、 印度、 中国传统音乐传承状况研究” (项目编号: 2013D0050100001) 阶段性成果

注释

① [美] 布鲁诺·奈特尔: 《世界民族音乐中的即兴演奏观念》, 张明坚译, 张娜整理, 载 《中央音乐学院学报》 2007 年第 3 期。

② [美] 布鲁诺·奈特尔: 《世界民族音乐中的即兴演奏观念》, 张明坚译, 张娜整理, 载 《中央音乐学院学报》 2007 年第 3 期。 这段话最早出现在内特尔与罗素编辑的 《表演的过程——世界音乐中的即兴研究》 一书中名为 《即兴创作: 被学术所忽视的艺术》 的导论。 Bruno,Nettl: An Art Neglected in Scholarship, Bruno, Nettl&Melinda, Russell Ed. In the Course of Performance: Studies inthe World of Musical Improvisation. The University ofChicago Press, 1998,p1.

③Nettl,Bruno: An Art Neglected in Scholarship, Bruno,Nettl& Melinda, Russell Ed. In the Course of Performance:Studies in the World of Musical Improvisation. The Universityof Chicago Press, 1998,p1-23.

④ Stanley,Sadie. The New Grove Dictionary of Musicand Musicians vol. 12 [Z] .New York Grove, 2001,p94-134.

⑤ Stanley,Sadie. The New Grove Dictionary of Musicand Musicians vol. 12 [Z] . New York Grove, 2001,p94.译文参看周显宝: 《论 “加滚” ——皖南民间戏曲首乐的即兴创作特征与仪式背景》, 《中央音乐学院学报》 2005年第 3 期。

⑥参看于润洋: 《现代西方音乐哲学导论》, 湖南教育出版社, 2000 年, 第 137-145 页。

⑦秦 鹏 章 、 周 大 风 : 《说 古 道 今 话 丝 竹 ——兼 谈‘江南丝竹’ 的特色 (续完)》, 载 《星海音乐学院学报》1988 年第 3 期。

⑧参看王先艳: 《论民间器乐传承中的念谱过程及其意义》, 载 《中央音乐学院学报》, 2012 年第 3 期。

⑨陈天国: 《潮州弦诗乐的 “催”》, 载 《星海音乐学院学报》 1988 年第 2 期。

⑩黄玉生: 《潮州二弦演奏艺术 》, 中国 戏 剧 出版社, 2006 年。

⑪关于 《景春罗》 催奏的谱例参看陈天国: 《潮州弦诗乐的 “催”》, 载 《星海音乐学院学报》 1988 年第 2 期。

⑫关于这一点的解释及其谱例参看黄玉生: 《潮州二弦演奏艺术》, 中国戏剧出版社, 2006 年, 第 261-263 页。

⑬王先艳: 《论民间音乐家的身份认同——五位获“山花奖” 的鼓吹乐音乐家的传记研究》, 中央音乐学院硕士研究生毕业论文, 2009 年 5 月。

⑭蒲亨强: 《剽学——值得注意的民间音乐传承方式》, 载 《中国音乐》 2002 年第 3 期。

⑮赵 宴 会 : 《论 苏 北 唢 呐 班 的 重 要 传 承 方 式 “偷学”》, 载 《中国音乐学》 2011 年第 3 期。

⑯袁静芳: 《中国汉传佛教音乐文化》, 中央民族大学出版社, 2003 年, 第 128-129 页。

⑰参看褚历: 《西安鼓乐的曲式结构》, 中央音乐学院出版社, 2008 年, 第 86-87 页。

⑱参看张伯瑜: 《河北安新县圈头村 “音乐会” 考察》, 中央音乐学院出版社, 2005 年, 第 25-29 页。

⑲杨荫浏: 《中国古代音乐史稿》 (上), 人民音乐出版社, 1981 年, 第 221 页。

⑳杨荫浏: 《中国古代音乐史稿》 (上), 人民音乐出版社, 1981 年, 第 221 页。

㉑板式套曲的传授是基于之前所述相关乐曲的学习,因此, 在此不再介绍相关乐曲的学习。

㉒田耀龙: 《陕北礼俗音乐的调查与研究》, 中国艺术研究院博士研究生毕业论文, 2002 年 3 月, 第 87 页。

㉓袁静芳: 《中国传统乐种曲式结构与道教法事程式结构的关系》, 载 《音乐研究》 1997 年第 3 期。

㉔关于 “音乐会” “官房子” “会神” 等相关内容,可以参看张振涛: 《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社》, 山东文艺出版社, 2002 年。

㉕“复套曲是在其下属结构中包含有套曲的曲式结构形式”, 参看褚历: 《西安鼓乐的曲式结构》, 中央音乐学院出版社, 2008 年, 第 239 页。

㉖张伯瑜: 《河北安新县圈头村 “音乐会” 调查研究》, 中央音乐学院出版社, 2005 年, 第 39-43 页。 更多的例子可以参看此书。

㉗Nettl, Bruno: An Art Neglected in Scholarship, Bruno,Nettl& Melinda, Russell Ed. In the Course of Performance:Studies in the World of Musical Improvisation. The Universityof Chicago Press, 1998,p7.

㉘张振涛: 《民间文艺汇演的历史反思》, 载 《中央音乐学院学报》 2008 年第 3 期。

㉙此结论来自笔者对于本院民乐系教师的采访与学习, 如笔者曾跟杨元亨的学生胡志厚学习一年的管子 ,期间谈论了大量有关杨元亨演奏技艺的特征及专业院校传统音乐教育的相关问题, 另外, 还听过冯子存的学生曾永清的多次讲座等等。

㉚王先艳: 《论民间音乐家的身份认同》, 载 《音乐研究》 2011 年第 1 期。