在围省代竟香宋市警以其独特的意色着感受翻请优秀作品。如徐晓林的《情景三章》、叶小纲的《林泉》、王中山的《溟山》、何占豪的《临安遗恨》等等多部不同风格作品。作曲家陶一陌先生也是这些作曲家行列中的一员,或许是由于妻子是位古筝演奏家的原因。陶一陌创作了多部古筝作品,如古筝协奏曲《体验》、独奏曲《层层水澜》、《风之猎》、《飘飘何所似,风起舞动时》等,每一部都力图从不同的角度去发掘古筝这种古老的乐器所包蕴含的特有气质。除此之外,他的创作还涉及交响乐、民族器乐、电子乐、影视配乐等多个领域。中国式的写意思维与现代艺术理念相结合是陶一陌音乐的特点。古筝曲《自在云端》是陶一陌于2010年应台湾知名小巨人丝竹乐团的委约而创作的,并于同年8月23日首演于台北的国家音乐厅。首演时的古筝独奏者正是陶一陌的妻子吴莉女士。《自在云端》的创作灵感来自于作曲家自己写的一首同名藏头短诗:情自悠远语欲休,乐在鸣时舞清袖,薄云冷雾叹几何,此端疾风不曾留。每句诗的第二个字刚好组成了“自在云端”四个字,而诗中的四个句子分别对应作品的四个乐章2。在《自在云端》的创作过程中,作曲家尽量的让自己沉浸在音色感受与内心陈述的“随心所欲”中,这种不刻意追求作品的风格、样式的创作态度,也使作品展现出一种不拘一格的独特个性。

一、诗性化的结构特征

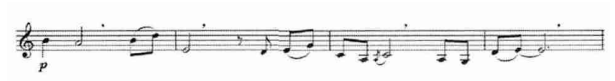

“诗性”一词源出于18世纪意大利学者维柯的《新科学》。台湾文藻外语学院应用华语文系教授林雪铃根据维柯在《新科学》中的论证,对“诗性思维”作了这样的阐释:“诗性思维,又称原始思维,意指人类儿童时期所具有的特殊思考方式。其特征为主客不分,运用想象力将主观情感过渡到客观事物上,使客观事物成为主观情感的载体,从而创造出一个心物合融的主体境界。”③在这部作品中无论是从宏观的乐章内部结构还是从微观的句法结构都体现了这种诗性的思维特点,尤其是以第一乐章与第三乐章这两个慢板乐章较为突出。第一乐章的结构是二部曲式,两个部分在材料上并没有直接的联系,并且速度上也有着较大的差别,但却很自然地融合在一起,因为它们所要表达的音乐内容与情绪是相同的,这种结构方式完全是作曲家灵感的体现。在第三乐章中也是二部曲式,第一部分是柔板,旋律由乐队的弦乐部分演奏,模仿的是古筝中“余音”的效果,而弹拨乐器与独奏古筝则使用的“擦弦”的演奏手法,其音响效果很好地表现出诗句中“薄云冷雾”的意象。第二部分有点“入板”的感觉,速度较之第一部分要快了一些,而古筝所演奏的旋律也真正具有了“主题”的含义。值得注意的是,在第一句停顿之后突然出现了由吹管声部的乐队成员哼唱出来的一个小的节旋律(谱例1),或许是表达了诗句中“叹几何”的意境,真是给人一种意料之外却又情理之中的感觉。以上两个乐章的整体结构特征正是诗性化结构思维的体现。

谱例1吹管声部乐队成员的哼唱旋律

在句法结构上同样也体现了诗性化结构思维的特点。谱例2中的主题由前长后短的的两个乐句构成,旋律为E羽调式,节奏型态以逆分型的节奏为主,换气较为频繁且不规律,像一位老人在叹息,正好体现了诗句中“欲语休”的意境。

谱例2第一乐章的第一个主题:

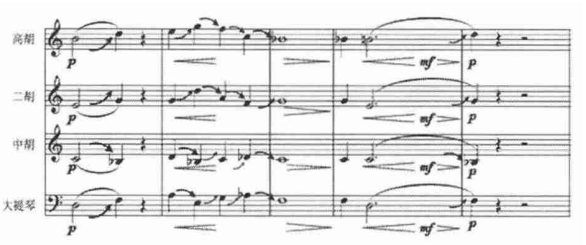

谱例3的主题特征与上面类似,不同的是,作曲家用大提琴与古筝做了呼应对话,应了诗句中“舞清袖”的意境。

谱例3第二乐章柔板部分的主题:

二、自然灵动的演奏技法

陶一陌先生对于古筝的演奏技法是有着深入研究的,他甚至还专门就此发表了有关现代古筝音乐的论文。正如他自己所总结的,古筝音乐的创作要掌握好“点”、“润”、“意”三个要素。所谓“点”指的是古筝由指甲拨弦所产生清透的声音,“点”与之随后产生的余音是古筝音色中最大的特点之一。在《自在云端》这部作品当中作曲家将古筝音乐这种“点”的特点淋漓尽致地发挥了出来。如谱例4所示,古筝十六分音符快速的跳动将古筝声部的旋律散化成了点状音响。而这些点状音响的所使用的音级正是五声G宫系统的各个音级,低音出现的最多的是G音(宫音),由于古筝所有的“余”音现象,这个宫音就类似于一个主持续音。换言之,这一段音响变成了由G宫系统个音级构成的声场,既为弦乐声部的旋律起到了和声铺垫的作用,同时也起到了对比的作用。

谱例4第一乐章第二部分的古筝的点状音响

在作品的第四乐章古筝的演奏技法也展现了其灵动的一面。这个乐章的速度标记为急板,而古筝所演奏的音符密度是以十六分音符为主的均分型的节奏形态,采用了五声F宫系统调式。整个弹拨乐器组与古筝演奏的是同样的旋律,由于它们的发音特性都具有“点”的性质,因此尽管速度很快,但是每一个声音的颗粒性都很强,整体音响效果特别清晰,形成了一长串的“音流”,表现了诗句中“此端疾风不曾留”的意境。

所谓“润”指的是通过左手的吟、揉、按、滑,特别是滑音技术为弹拨后的直线发音提供了曲线美感,润泽了过于直截了当的拨弦音响,这是成就古筝音乐独特韵味的重要组成部分。谱例5是第二乐章的中部主题F宫调式,为了表达这种极富中国韵味的抒情特点,古筝在多处运用了滑音技巧,呼应声部的大提琴也使用了同样的技巧,使得这一段旋律“韵”味十足。同样的例子在乐曲中大多数的抒情段落中都可以见到,这也成为此作品一个重要的风格特点。

谱例5第二乐章柔板部分的主题

总之,《自在云端》并没有一味追求新颖的演奏技法,而是将古筝所特有的音色特点充分加以利用并且做适当的延伸,因此作品的整体风格给人一种特别地道的“古筝味”。但这并不意味着其排斥一些较为新颖的技法,如扫弦、擦弦、击弦等,但其使用的都是音乐表现所需要的,符合整体音乐风格特征的。

三、“写意”化的音乐发展手法

在陶一陌看来,中国民族器乐的创作需要将中国式的视角和理念贯彻到作品的创作中去使得作品在“神韵”上与乐器自身的气质融为一体,对于意境的关注是中国艺术表现的重要特征。这部作品的创作灵感来自作曲家创作的同名短诗,其音乐的意境与诗歌的意境是想通的。因此在这部作品中陶一陌采用了“写意”化的音乐发展手法,以求获得内在的东方气韵。“写意”实际上是指国画的一种画法,其用笔不求工细,注重神态的表现和抒发作者内心的情感。音乐中所运用“写意”手法主要体现在旋律线条、节拍律动、乐曲结构等多方面。《自在云端》的音乐完全是围绕着同名诗的意境来创作的,四个乐章按照慢一快一慢一快的速度来布局,而这种速度的布局正是由每句诗歌所表达的意境来决定的。例如第一句与第三句都是表现的一种“散慢、自由”的意境,第二句与第四句则较为“写实”。因此第一与第三乐章为慢板节奏散化,结构较为自由。而第二乐章与第三乐章都为快板,其曲式结构都是较为典型的再现三部曲式。为了体现第二句诗中的“舞”的意境,第二乐章的快板部分就是建立在一个具有“探戈”节奏特点的固定低音之上的。前面所谈的诗性化结构也是写意手法的具体表现方式之一,在乐曲中有着多处体现。

在第一乐章中,主题的陈述(谱例2)是通过两次重复来完成的,但每一次重复在演奏方式都发生了一些细微的变化。第一次是加入了一些滑音使得音响更加富有韵味,第二次在保持滑音的基础上用“摇指”技术来演奏,造成了一种连续密集的点状发音集合形式。同时这两次的配器方式也不相同,第一次较为清淡仅有弹拨乐组与大提琴做一个和声背景,第二次的织体则要丰满许多,各个乐器组都加入了近来,通过这些手法,音响的浓度从薄到厚地展开来。在乐曲的引子部分,弹拨乐器组与弦乐组都采用了“滑奏”手法,再加上时常出现的平行四、五度的音程进行,可以感受到乐队是在模仿古筝所特有的气韵。

谱例6第一乐章引子部分乐队中弦乐组的“滑

在第二乐章中的再现部(快板段)中,低音提琴是一组有带切分节奏所构成的固定低音,这种切分节奏型类似于探戈音乐中的伴奏音型,加强了音乐的整体动力感。乐队中弹拨乐器组采用了“手击弦”的演奏方式来为旋律伴奏,很显然,这种特殊的演奏方式并没有起到一种“和声填充”的作用,而只是为了烘托一种热闹欢腾的意境。

总而言之,追求“写意”的表达是这部作品核心的音乐发展思维,无论是旋律构成、乐句的气息、曲式的构成以及特殊的演奏方式等,都是为了实现作曲家所要表现的中国式的意境。整部作品的音响感觉有如一副中国水墨画展现在我们的眼前,浓淡相宜、错落有致,充分契合了诗歌所要表达的意境。

结语

在一切都“求快、求新”纷扰的现代社会中,古筝曲《自在云端》的这种遵循内心,追求自我心灵实现的作品是十分少见的。作曲家并不刻意去追求新奇的作曲技法和极端的演奏手法,而是在努力保存古筝这件古老的乐器自身所特有的韵味。这种创作理念是与西方的追求理性注重范式的创作理念是截然不同的,也不同于早期的中国现代音乐“洋为中用”的创作理念,而是在充分尊重传统的基础上去努力追求诗意的表达。尽管这部作品是为古筝与民族管弦乐队而作,但是作曲家并没有给它标以“协奏曲”,因为它更像是一首现有诗后有乐“琴曲”,其创作理念完全是个人化的。因此,如果需要给这部作品的创作理念找到源头的话,笔者认为是源自中国古代的“文人音乐”,而这又与传统的儒、道文化一脉相承。文人音乐强调的对人格美的追求主要是受到儒道思想的影响。儒家主张,音乐必须给耳目之官以道德规范,防止出现感官被物欲所蒙蔽,勿使人追求感性欲望的满足,而丧失其超物欲的精神追求。而对道家追求的是大音希声,把音乐看做“大乐与天地同和”,强调写意的境界。当回头再次观察这部作品时,我们发现其音响形式正是道家文化“大音希声”的体现,其所追求的审美正是诗意的表达与自然内在的审美品位。这部作品就是作曲家自我心性的写照,没有任何其他目的,实现了“诗乐合一”,真所谓“自在云端”!

注释:

①李双燕《陶一陌古筝作品研究》,云南艺术学院音乐学院2009级音乐学硕士学位论文。

②整理自2013年9月对陶一陌先生的采访录音。

③林雪铃《以“启发诗性思维”为导向的新诗教学设计及其实作成果分析》,《文传学报》2009年第8期。

④陶一陌《琉璃亦阑珊- -在现代古筝音乐创作过程中的点滴思索》,《人民音乐》2011年第8期。

来源:人民音乐,2013-11