内容提要 : 总体观察关于京剧流派音乐特征的研究成果数量较少,并存在着创始人与流派概念混用、对传承与发展观察不够、分析对象不明确,方法不系统等问题。这与流派之于京剧,音乐之于流派的重要性不相匹配。京剧流派音乐特征应从哪些方面描述? 如何描述才是有效的? 以上问题有待解决。文章通过对梅、程、荀三个旦角流派各一个代表性唱段为例,试以音乐学角度描述京剧流派音乐特征,并对其有效描述方法和研究意义展开讨论。

关 键 词 : 京剧 ; 流派 ; 音乐特征

如果说昆曲是戏曲艺术成熟的标志,京剧就代表了戏曲艺术发展的又一制高点。大量的史料和亲历者口述资料表明,京剧的全盛时代,堪比当下影、视、歌的火热程度,经典剧目和高质量新剧目的上演往往会使大量戏迷趋之若鹜。当然,也与如今相似的是,京剧艺术中最闪亮的是一颗颗耀眼的明星,他们在当时被称为“角儿”,其中一部分被后世奉为京剧“大师”。更为重要的是,他们的表演方式、代表性剧目冠以他们的姓氏、艺名等成为流派,不仅曾经风靡一时,更流传至后世,使京剧艺术更为异彩纷呈,而属于他们的唱腔音乐即是流派魅力的重要成因之一。

一、京剧流派音乐特征问题的缘起与研究方法

1. 问题缘起

“流派”一词是传统音乐领域中出现的一个高频词汇,《中国戏曲曲艺词典》专有“艺术流派”词条,表述如下: “文艺创作和表演的派别。最初大都以某一作家、艺术家创造的独特风格为基础,经过长期实践,在群众中建立了威望,并有一定的追随者,便形成流派。我国戏曲艺术向以流派繁多著称。”① 此工具书涉及戏曲和曲艺两方面的内容,但提及流派问题仅强调戏曲艺术,其流派数量之多、作用之重。笔者认为其中京剧的流派最多,影响最大,特征也最显著,其相关研究成果却较为缺乏。各类文献中关于京剧流派,特别是对音乐特征的描写、归纳、解析无法满足笔者在科研和教学中的需求,其基本情况如下 :

(1) 戏曲音乐各权威工具书仅有各剧种代表人物的词条,而并无对流派的专门介绍。仍以《中国戏曲曲艺词典》为例,其中有“荀慧生”②、“刘长瑜”③、“童芷苓”④ 等独立词条,但并无“荀派”词条。其他权威性工具书,如《中国音乐词典》⑤、《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》⑥ 的情况也大同小异。

(2) 其他京剧普及性或概述性的著作,包括教材类,虽然可能提及流派问题,但介绍的方式与工具书非常类似。如《京剧常识手册》中更是在上⑦ 、下⑧ 两册中都各自辟出章节专门介绍流派,以介绍创始人经历为主。

(3) 专题研究文献中,与流派音乐相关的研究多集中于人物研究和剧目研究,音乐特征的问题并未得到有针对性的解决。其中对表演方面的特征分析较为系统,对音乐方面的分析则相对不足。少数文章包含流派音乐特征的介绍,但通常基于感性认识和历史追溯,缺乏更理性、实证、客观、全面的观察与分析。

综上,以研究京剧流派音乐特征为主要目的成果数量非常少,且存在着创始人与流派概念混用、对传承与发展观察不够、分析对象和方法不明确、结论不客观全面等问题。笔者现将前文转述的“艺术流派”词条内容归纳为“独特风格”“威望”和“追随者”三个关键词,如以此为标准可见,在音乐方面对京剧流派的“独特风格”和“追随者”的阐释都不充分,这与流派之于京剧,音乐之于流派的重要性是不相匹配的。京剧流派音乐特征应从哪些方面描述? 如何描述才是有效的? 这些问题使笔者产生了疑问。因此,笔者认为,京剧流派音乐特征的描述问题仍存在较大的深入展开空间,以音乐学角度建立有效阐述戏曲流派音乐特点也将成为本文的主要目的。

2. 京剧流派音乐特征的研究与表述方法

关于具体京剧流派的特点,其实已有一些精到的总结,如提到四大名旦,我们就会想到已有的经典描述,“梅派的样,尚派的棒,程派的唱,荀派的浪”。可以看出以上描述中除程派外其他三个流派的特点都不是以音乐作为核心的,但作为一个戏曲观众来说,是否仅通过以上特征来区分四个流派呢? 答案显然是否定的,我们可以很顺利地仅从演唱来辨识出四个流派的区别,甚至相当部分的观众正是因为演唱特征符合自己的审美要求而成为某一流派的追随者,这些特征也正是流派传人在演唱学习中需要掌握的。因此,笔者尝试析出,并用文字表述出这些特征。

为达到这一目的,笔者设计的分析方法如下 :

(1) 选择三个相同或相似行当的京剧流派 ;

(2) 选择以上流派同声腔、同板式唱段各一作为样本 ;

(3) 样本应来自于各流派的代表作中的经典唱段 ;

(4) 对样本进行记谱 ;

(5) 通过对比,描述各样本各诸乐要素体现的不同之处,并以文字表述 ;

(6) 对照已有文献,演唱者经验,听者体验等,验证文字表述是否有效、准确。

对于该设计,笔者需要做如下说明 :

(1) 由于京剧流派多样,因此选择三个流派以期以最少的样本体现多样化特征 ;

(2) 为突显流派这一特殊问题,因此选择相似行当、同声腔、同板式唱段为样本。

(3) 选择各流派代表作中的经典唱段,而不是选择完全相同的唱段这一方式,笔者经过了较审慎的考量。戏曲剧种中常会有一些属于某一行当群体的传统经典剧目,但笔者认为代表作是流派构成的一个重要因素,因其常携带着更为鲜明的流派特征。而整个行当的经典剧目往往也是某一流派的代表作,《贵妃醉酒》往往使人联系到梅派,其他表演者也可能更多地借鉴梅派唱式,难以尽显本流派特色。

(4) 对比与音乐描述,以中国传统音乐一般音乐描述的方法作为基础,以微观描述和比对的方法进行,同时部分兼顾腔词关系,以适应更多研究者的需要。

(5) 通过以上对音乐描述对比产生的结果需要经过筛选,才能析出有效的流派因素,需要对研究对象有整体认识,因此研究者应有一定的相关知识积累,此方面在具体表述中将有相应的体现。

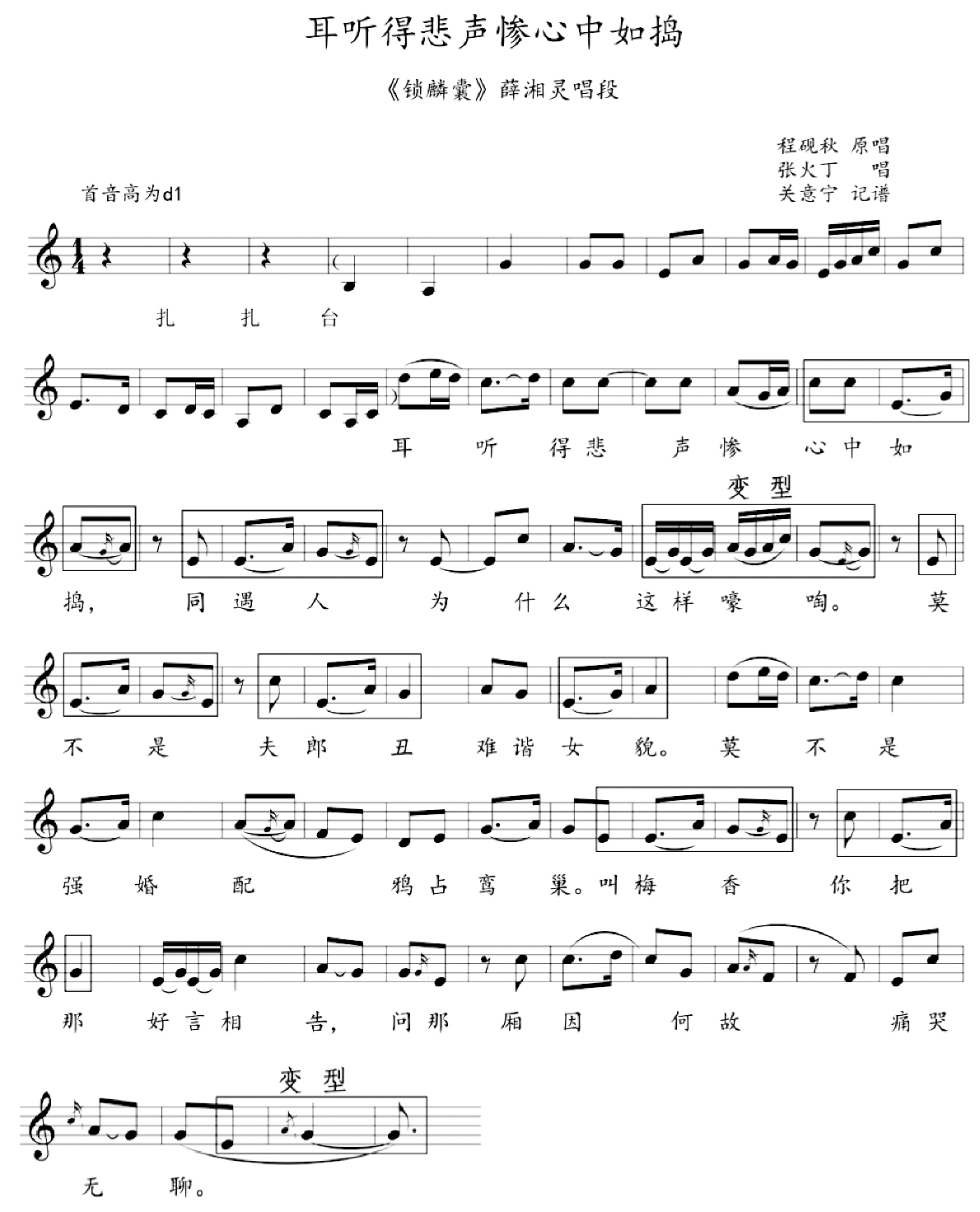

综上,笔者将以梅、程、荀三派的三段【西皮流水】唱段为例,试总结三个京剧旦腔流派的唱腔特征。三个唱段分别为梅派的《穆桂英挂帅》“猛听得金鼓响画角声震” ( 下称“猛听得” ) 选段、程派的《锁麟囊》“耳听得悲声惨心中如捣” ( 下称“耳听得” ) 选段、荀派的《红娘》“叫张生隐藏在棋盘之下” ( 下称“叫张生” ) 选段。其中“耳听得”一段共有五个段落,以第一段为主要观察对象。需要说明的是,大众共识传唱率最高的旦腔【西皮流水】唱段当属张派的“苏三起解”。

笔者之所以没有将其选为样本,原因有二 : 一是张君秋先生与梅、程、荀不是同期名伶,且曾受教于以上三位,不具有明确的可比性 ; 二是“苏三起解”一段起始于七字句,而所选样本三段起始于十字句。

以下做出的描述和比对所得出的结论,仅说明三个样本段落所能呈现的特点,并不能包含完整的流派音乐特征,本文的写作也以对研究方法的思考为主要目的。析出相对完整的流派音乐特征,还需要观照其他声腔、板式、结构等要素,但仍可参考本文的基本方法和观察方式。

二、京剧流派音乐特征的描写与对比

1. 旦腔【西皮流水】的共性

笔者将“旦腔【西皮流水】”这一表述拆分为两个基本成分———“【流水】”和“旦腔【西皮】”观察。

( 1) 【流水】为三个唱段的共同板式,笔者认为,板式在戏曲音乐的各类、各层次的程式中是相对较为稳定的因素。而【流水】有板无眼,字与板的对应几乎只可能有板上起和板后起两种可能性,且速度较快,不会产生因节奏变化不规律而造成达意困难的情况,受其他因素干扰较小。因此【流水】有板无眼是其板式上唯一不可变的因素,也给唱者留下了展示自身特色和创造力的空间。

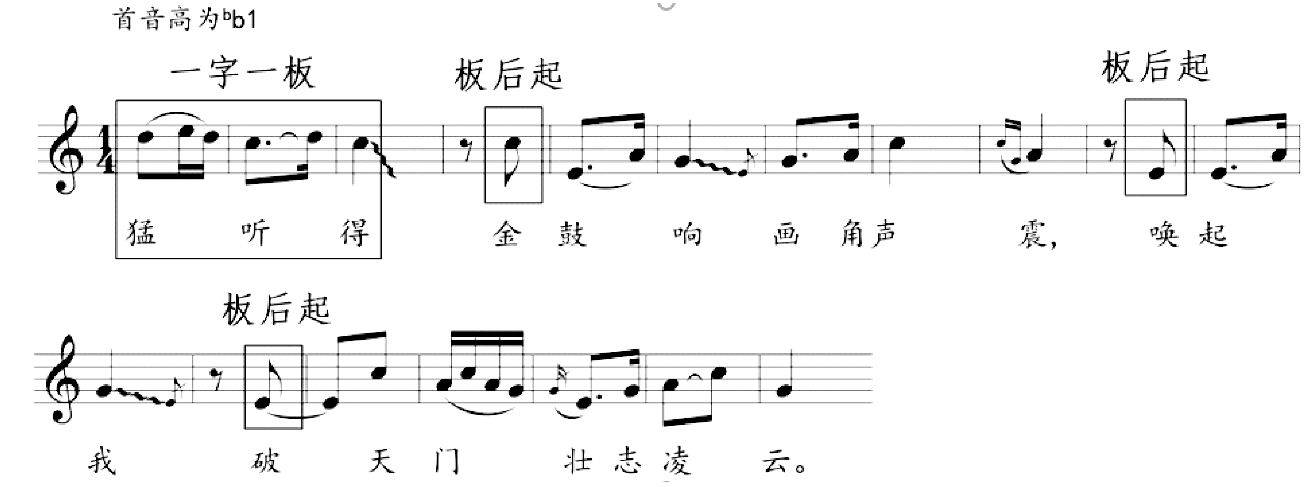

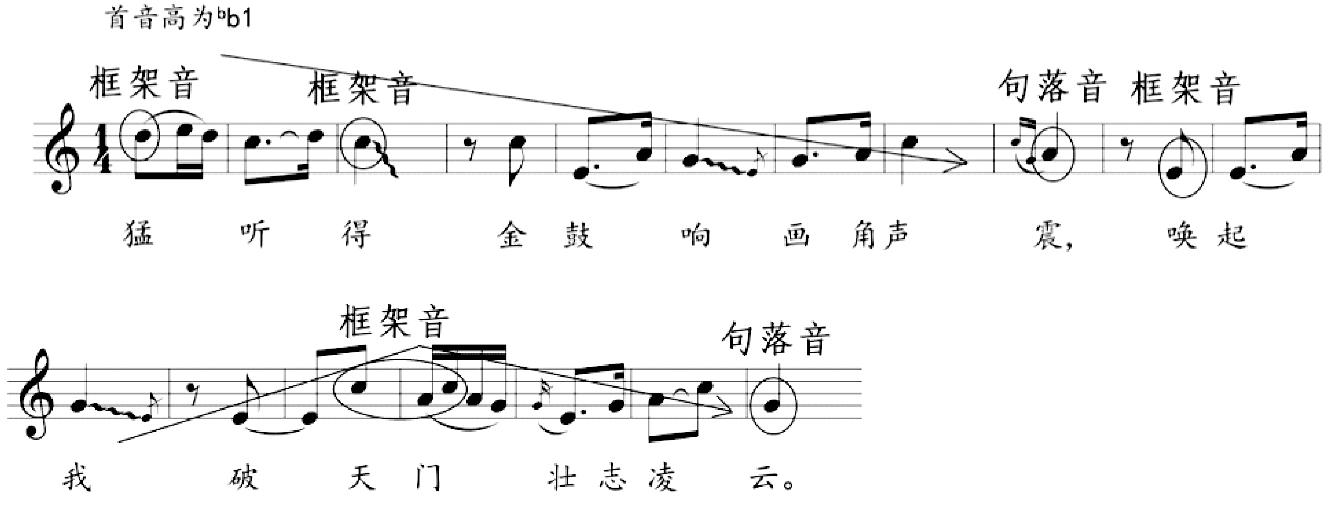

观察三个样本,均为完全由【流水】构成的独立唱段,从音响效果上来看,该三唱段在速度上也有一些相同之处 : 用于起始的首句首腔节 ( 对应首句前三字) ,与唱段整体相比速度较慢,具有一定的散板性质。段落结尾均为散出( “耳听得”一段由于本段落不是整个唱段的结尾,因此没有真正采用散板,但该小段落的结尾也通过唱腔设计制造出一定放慢速度的听觉效果) ;首对上下句节奏较稳定,即首上句三个腔节分别为板起、板后起、板起,首下句三个腔节分别为板后起、板后起、板起。其中首句板起,十字句时首句前三字一字一板的节奏规律非常稳定,因此在段落中间如出现某一唱句采用这个唱词与节奏的关系时,也会造成起始感。

(2) 旦腔【西皮】是三个唱段共同的唱调程式,唱调程式相比板式要复杂一些,首要表现在分腔上,即同声腔在相同的定弦情况下,生腔与旦腔有明显的差异,因此旦腔【西皮】必须合一观察。观察三个唱段可看出,旦腔【西皮】最稳定的因素是落音,每一对上下句的落音均为上羽下徵,这也是旦腔【西皮】的整体特征。更微观地来看,仍然是首对上下句的唱腔形态最为统一 : 上句三段的第一腔节均落在高宫音上,整句呈下降趋势 ; 下句第一腔节落音为角,整体来看是倒 V 型进行。其他唱句相对来说变化的余地较为宽松。

谱例 2

2. 三个唱段显现的流派特性因素

( 1 ) 唱词与板式

三个唱段的唱词分别如下 :

“猛听得”

猛听得金鼓响画角声震,

唤起我破天门壮志凌云。

想当年桃花马上威风凛凛,

敌血飞溅石榴裙。

有生之日责当尽,

寸土怎能够属于他人。

番王小丑何足论,

我一剑能当百万兵。

“耳听得”

耳听得悲声惨心中如捣,

同遇人为什么这样嚎啕。

莫不是夫郎丑难谐女貌。

莫不是强婚配鸦占鸾巢。

叫梅香你把那好言相告,

问那厢因何故痛哭无聊。

“叫张生”

叫张生隐藏在棋盘之下,

我步步行来你步步爬。

放大胆忍气吞声休害怕,

跟随着小红娘你就能见着她。

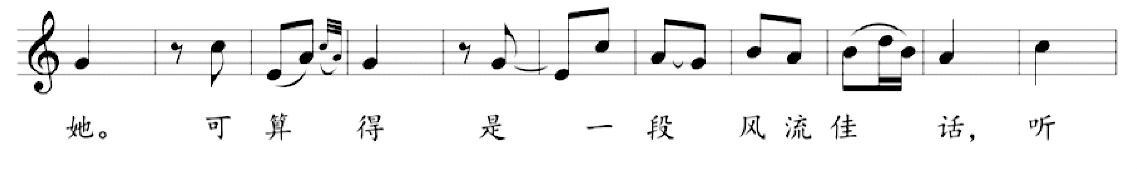

可算得是一段风流佳话,

听号令且莫要惊动了她。

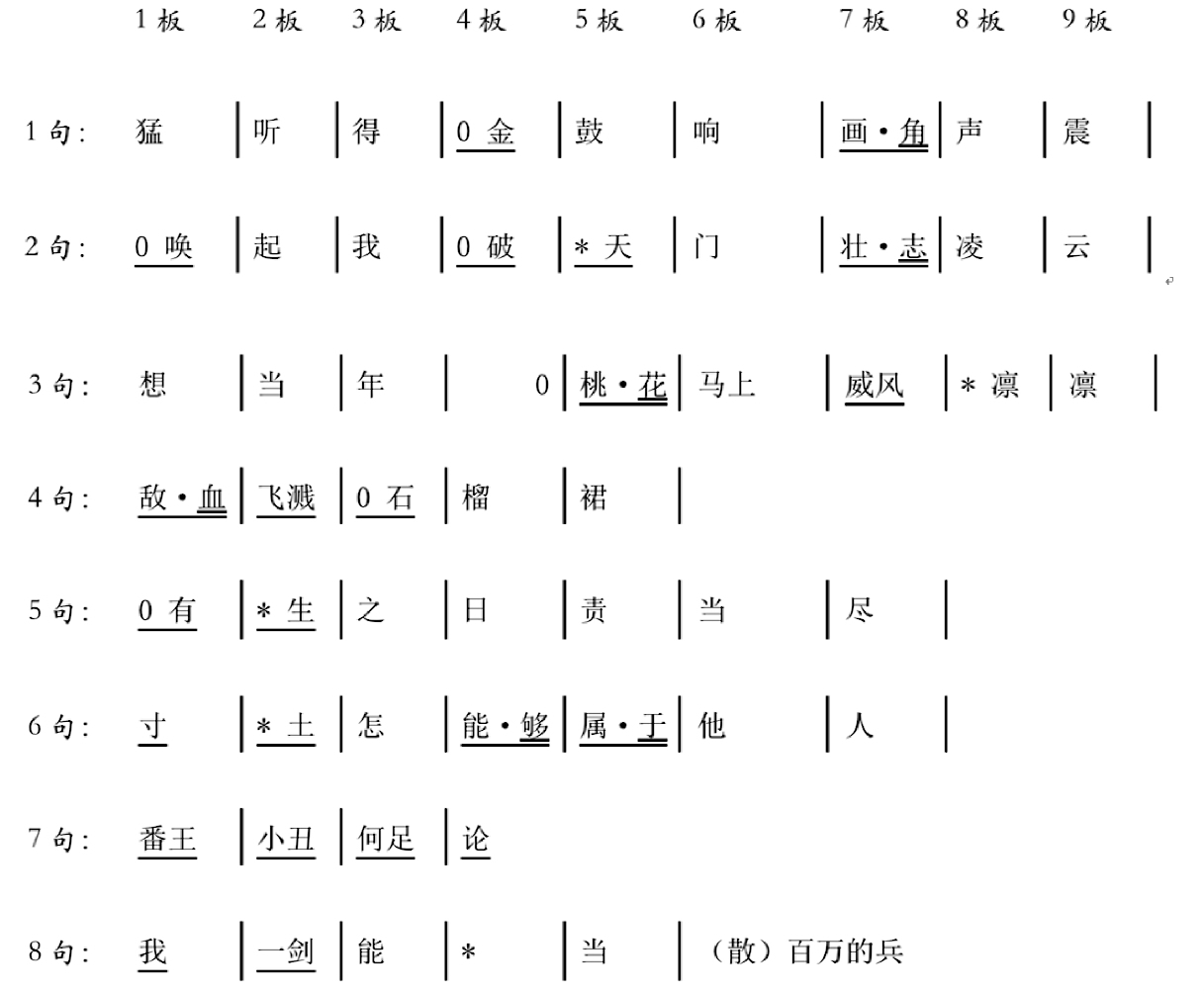

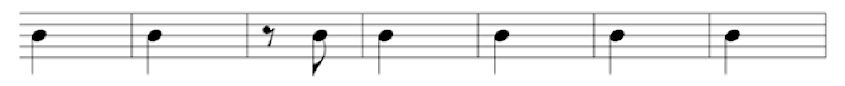

可以看出“猛听得”一段前三句是十字句及变体,从第四句至结束是七字句及变体; “耳听得”全部是非常严格的十字句; “叫张生”则是十字句的变体。联系笔者博士论文对七字句的陕北说书唱调,认为唱句中的字与板之间最直接的对应关系是一字对一板,句末字对两板,即七字句的说书【平调】,其最基本的字与板之间的关系是 :

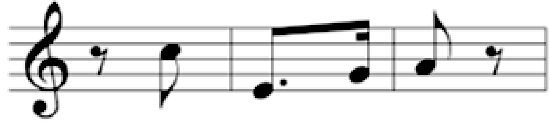

谱例 3

虽然在实际演唱中没有遇到过如此原样唱句,但独立观察每个唱句,只是在此基础上稍作变化。⑩ 笔者试以同样的角度,制作三个样本的“词板”,以“猛听得”为例,制作方式如下 :

谱例 4

“猛听得”词板⑪

以此方式观察三个唱段的词板可以看出,一字对一板的情况在三段中都相当普遍,京剧八板为基本板式,其最直接的关系如下 :

谱例 5

七字句

十字句

通过读谱感受可知,其中七字句略显木讷,而十字句则既呆板又冗长。三个唱段中 10 板的唱句共出现了两次,分别是“耳听得”的末句和“叫张生”的末句。如前所述,末句无论撤板与否,都会通过音乐和节奏的变化造成散板样态的终止感,而增加板数就是此类的手法之一,说明10 板在十字句【流水】中是略显冗长的板数,三段中十字句最常见的板数是 9 板左右。因此七字句和十字句字板基本关系如下 :

谱例 6

首句字与板的关系 :

过程句字与板的关系 :

其中板后起唱的作用是分隔唱句或腔节,而两字占一板用于唱句的缩短,这两种方式都可看为是最常用的变化方式。除以上两类外,其他暂列为色彩性变化方式,如拖长、切分等 ; 另外还有一种前短后长的两字一板的对应方式,常用于加字,如“寸土怎能 ( 够) 属 ( 于) 他人”中“能( 够) ”和“属 ( 于) ”处。

基于以上的叙述,暂将常特别设计的末尾上下句排除观察,可以看出,与唱词相应,字与板关系最为严格、整齐的是“耳听得”一段,除末句外几乎每句都占 9 板上下; “猛听得”一段板数不一致最主要的原因是唱词从十字句变为七字句,单纯以唱词字数相似的上下句观察,则比较平衡。

“叫张生”一段板数变化最频繁,二、四句均做紧缩处理,与上句形成鲜明对比。与此相应的是,在演唱时速度上的同步变化,如笔者记谱的录音中,六句的速度变化如下 :

谱例 7

一般来说【流水】板式同段落中频繁转换速度的情况是非常少见的,在荀派演唱中却属常见手法,这种手法也进一步加强了板数伸缩的听觉感受。其他板式中,荀派对速度变化的表达也较其他流派更鲜明,可以说是荀派的特征之一。

(2) 节奏

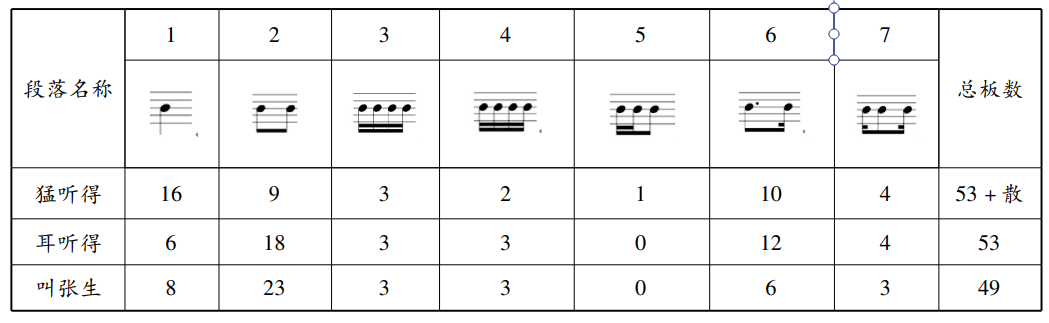

词板显示的仅为字与板的对应关系,而以一拍为单位,三个唱段中出现的节奏型情况如下 :

从上表可以看出 3、4、5、7 型在三个唱段中使用的频率相仿,差异较大的是前 1、2 型,为三个唱段的节奏定下了基调。

1 型几乎是【流水】中的最大节奏单位,该型在“猛听得”中出现 16 次,超过了其他两段的总合。再观察该唱段首腔节中,“听”字中高商更像是一个装饰性的滑音,若也记作 1 型该节奏型达 20 次,超过本段散板部分外总板数的 1 /3。因此这一段听起来比其他两段要沉稳得多。

再观察 2 型,“叫张生”一段使用频率最高,该唱段给听者的感受也确实是非常活泼的。 2型在“耳听得”中略少于“叫张生”,但该段对其有特别的处理方式,即使用顿音,并在第二音处加装饰音,唱法上也给予一定的胸腔共鸣,大大加强了这个节奏型的复杂感。这种处理在本唱段中出现了共 8 次之多,再加上常与变化性的 6 型连用,因此在三个段落中“耳听得”的节奏显得最复杂多变,这确是程派的特色之一。程派的节奏多变,在本段中还有一个显著的例子,即首句第二腔节的首字“悲”抢在第一腔节末字的板后起唱。虽然这一用法在一个段落中仅有一次出现的机会,但由于【流水板】的首句稳定度非常高,在其他流派中不见此用法,使得此处的色彩感非常强烈。

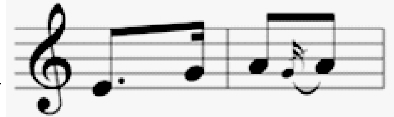

(3) 旋法

三段唱腔采用的音域基本一致,即“猛听得”和“耳听得”为商 - 角 (高) ,“叫张生”为商 -商 (高) ,三者的常用音域均为角 - 宫 (高) ,但其旋法却相异,因此也给人以不同的听觉感受。

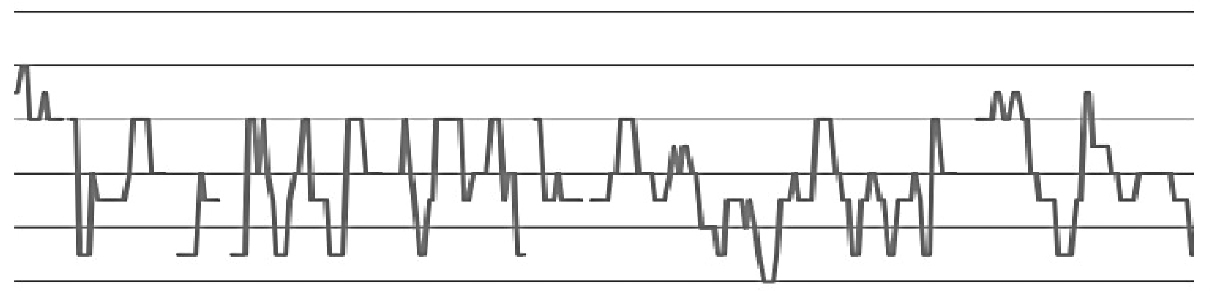

宏观来说“猛听得”一段的旋法明显较其他两段更具有规律性,如下旋律线 :

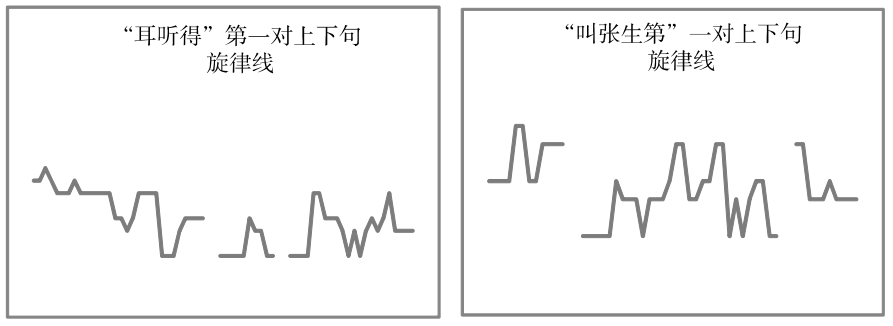

“耳听得”和“叫张生”整体差异不大,但细节有异。以收据为例情况如下 :

可以看出,“耳听得”蜿蜒行腔,“叫张生”则比较突兀,该特点通过数据分析更为鲜明。三个唱段中所使用的跳进共有纯四度和六度两种,其中“猛听得”的次数分别为 9 次和 4 次,“耳听得”为 7 次和 8 次,“叫张生”则为 10 次和 8 次,对于总体板数最少的“叫张生”一段来说,跳进的频率明显高于其他两段。而“叫张生”段的跳进连接方式也明显区别于其他两段,多次出现连续迂回跳进的情况,如首句羽 - 商 ( 高) - 羽、第三句角 - 宫 ( 高) - 角,笔者将其称为“折返式连续跳进”,具强烈陡峭感,在其他旦腔流派中很难见到。

而“耳听得”唱腔的蜿蜒式进行特点也非常鲜明,该进行方式与其复杂的旋律处理相结合,在非样本段落的第四分段末得到最集中的体现。

谱例 8

这一唱句也成为程派唱腔“不高”但“讲究”“难唱”形象的典型唱句。

(4) 特性乐汇

如前所述,旦腔【西皮流水】这一描述本身就有很强的程式性,实际在落音不变,基本旋法框架相似上下句中,形成特性乐汇的空间其实很小,多数音乐片段听起来都是旦腔【西皮流水】所共有的,并无特色可言。但在程腔中却有两个乐汇显得尤为突出,分别是 和

和 ,它们也可看作是同一乐汇的变形。由于这两个乐汇的落音也分别为旦腔【西皮流水】上下句的落音,因此几乎可以适用于唱句的任何位置。“耳听得”一段短短六个唱句间,这两个乐汇及其变形共出现了 10 次之多,其中有 8 次基本为原样重复,具体位置如谱例所示 :

,它们也可看作是同一乐汇的变形。由于这两个乐汇的落音也分别为旦腔【西皮流水】上下句的落音,因此几乎可以适用于唱句的任何位置。“耳听得”一段短短六个唱句间,这两个乐汇及其变形共出现了 10 次之多,其中有 8 次基本为原样重复,具体位置如谱例所示 :

谱例 9

这两个乐 汇 在“耳 听 得”一 段 中 的 基 本 变 形 主 要 有 两 种 : 一 是 之 前 与 高 宫 连 用, 即或

即或 ,这一变形主要用于第二或第三腔节 ; 第二种是 前 文 提 到 的 2 型 节 奏 特 殊 连 接,即

,这一变形主要用于第二或第三腔节 ; 第二种是 前 文 提 到 的 2 型 节 奏 特 殊 连 接,即 或

或  ,特 别 是

,特 别 是 这个音乐片段常用于句首,该段 6 句中 3 句是以此开始,加强了程腔色彩。这两个乐汇也常见于其他旦腔【西皮流水】唱段,但频率和位置都不如程腔特色突出。

这个音乐片段常用于句首,该段 6 句中 3 句是以此开始,加强了程腔色彩。这两个乐汇也常见于其他旦腔【西皮流水】唱段,但频率和位置都不如程腔特色突出。

(5) 润腔

根据以上的叙述,似乎“猛听得”这个梅派唱段除了沉稳外并没有展现出特色,这与真实听觉相左,一些唱者更将此段演绎得韵味十足,笔者认为这来自于特色润腔。

首先是尾部下滑音。大众视野中,梅派尾音下滑在慢速唱段中表现更充分。而“猛听得”段中快速如【流水】板,依然在某些演员的演绎中多次出现,如天津京剧院的王艳一段现场演唱视频中共出现了 5 次。笔者发现,这段尾部下滑音的运用与慢速唱段中有所不同,即每次下滑音都与前面出现的上滑音连用,显得很突出。

另有一个形态更为固定的润腔方式,在本唱段中共出现了 3 次,即一字一板的高宫和羽接连出现时,羽前加非常短促而圆滑的高宫 + 徵作为润腔,给人以顿挫感。

以上两特征在段首句即有体现。

谱例 10

程派“耳听得”中的最具特色润腔蕴藏在前文多次叙述的特色乐汇中,此处不加赘述 ; 而荀派“叫张生”中使用的润腔较少,行腔中多直接用音。

以上是笔者通过三个唱段析出的梅、程、荀三派的唱腔特色。当然三个流派的音色和发声方法也有较明显的差异,此处不展开。笔者也查找了三个流派约 20 位唱者对相同唱段的演绎,他们对特色成分的运用万变不离其宗。以梅派的王艳和李胜素为例,王更强调润腔特征,李则处理得相对内敛。这些不同之处,是流派继承者根据自身特点和不同的表演情境做出的判断和选择。正如梅兰芳先生的弟子言慧珠先生所说,学梅“不是靠表演描摹能够得来的,要找出理论根据,要掌握精神所在……结合着自己舞台实践去进行摸索……”。⑫这其中的微妙处,和欣赏时的好恶,还需唱者和听者细细品味。

三、京剧流派音乐特征研究的意义与视角

通过以上对三个唱段的观察和分析,笔者认为,虽然京剧流派音乐特征散碎地隐藏各个角落中,但通过实证分析仍可辨识并进行整体描述。那么,探寻京剧流派音乐特征的意义何在? 怎样才能有效地认识京剧流派音乐特征? 笔者将在以下篇幅对这些问题展开讨论。

1. 研究意义

从艺术构成来说,京剧是一个戏曲剧种,“戏曲”一词字面即可知,“曲”是戏曲艺术的重要组成部分。王国维先生将戏曲艺术描述为“以歌舞演故事”,其中作为载体的歌舞均与音乐密不可分,因此无论从何角度观察戏曲,音乐都是不应回避的重要问题,流派也是如此。

事实上,在京剧最鼎盛的时期,多数戏迷并没有条件经常在现场领略完整的京剧艺术之美,日常都是以“戏匣子”、留声机“过戏隐”,并成为某一流派的忠实追随者,这也是几乎每个京剧流派的代表作都以经典唱段传世的原因之一,因此在相当程度上,音乐特征就是京剧流派的最重要代表。与此相合的是,代表性唱段往往能快速展现所属流派的特色,如本文中所选择的三个唱段的首对上下句,几乎完全包括了本文析出的所有特征。【西皮流水】首对上下句形态非常稳定,在发挥空间如此有限的情况下,三位流派创始人均将本派的特色尽可能地完整呈现,听者也有“一张嘴就知道是梅、是程,还是荀”的感受,说明音乐能传达流派特征这一论断是京剧的表演者和有经验的欣赏者都认可的。

笔者认为,戏曲艺术最让人印象深刻的特征就是其高度的程式化,而程式的本质是以审美为前提的概括。但如果将这种“概括”认识为“简化”,甚至“简单”,则是严重的谬误,如若抽丝剥茧地细致观察,每出戏曲剧目实际是由层次极为复杂多样的程式构成的极繁艺术品,程式化造就的其实是戏曲艺术的独特美感。京剧是继昆曲艺术后的另一戏曲艺术高峰,将程式化表现到了极致,其中的音乐也是如此,在笔者观察京剧音乐时发现,其中的音乐程式层峦叠嶂、纵横交错,并且这种复杂的程式叠加,在不同时期、不同表演者、不同作品、不同场合中的表现还是动态多变的。流派特征正是构成京剧音乐多层程式中的一层,若想一窥其中的奥秘,探寻京剧音乐的规律,对流派程式的观察是必不可少的一环。

笔者在研究和教学工作中还逐渐感受到,流派在戏曲发展进程中具有其特殊性。

首先,流派是特定历史时期的产物。昆曲是戏曲艺术成熟的典范,但在其独占鳌头的阶段并没有真正产生流派的观念。“文革”期间,“样板戏”迎来异样的繁荣,但这一时期也正是戏曲流派发展的尽头。由此观察,笔者认为戏曲流派始于谭 ( 谭鑫培) 而终于张 ( 张君秋) 。如若此论断成立,那么戏曲流派登上与退出历史舞台的时间节点,都是由京剧艺术标记的。而谭、张等流派创始人及传人的唱腔音乐都具有鲜明的时代印记。因此以京剧流派音乐特征为出发点,可能对音乐历史、京剧历史、戏曲历史、文化历史、社会历史的观察起到作用。

其次,戏曲流派活动的时间段内,流派是剧种影响和发展程度的一个重要的指标。越是影响广泛的剧种,其流派问题就越突出,如京剧四大名旦就比秦腔四大名旦更加让多数观众印象深刻。而越是发展成熟的剧种,对流派的划分越个性化。如京剧流派虽然至少有个人命名的流派和地域命名的流派两个层次,但提及流派问题普遍认为是指个人流派。豫剧流派也有这两种层次,但豫西调、豫东调的差异比常派、马派的差异更引人注目。因此,笔者认为,对京剧音乐流派唱腔特征的观察和展望,对戏曲音乐的传播和发展也将产生作用。

综上,笔者认为京剧流派音乐特征的探究是一项具有立论和延展价值的课题。

2. 研究视角

如前文所述,本文对三个唱段的观察和描述,更多的是为京剧流派音乐特征描述的可能性提供一例,远未达到全面立体地解决问题的目的。如何更有效地描述京剧音乐流派特征,比照已有的研究,笔者认为可从几个方向入手。

本体的描述分析,是京剧流派音乐不可回避的问题,以往研究中采用的方式多数是以听觉感受为先导,在唱腔片段中寻找例证并加以解释。这种写作方式带有大量戏曲音乐概论产生时代的特征,作者通常有充分的感性积累,甚至参与戏曲音乐创作,并在长期实践中辨识出部分流派音乐特征。笔者认为,声音诸要素形成的合力是造成不同听觉感受的基础,特别是流派音乐特色是京剧各音乐程式层次中比较微观的一层,在欣赏时若隐若现,需要更客观理性地观察以获得更清晰的真相。当然,无论何时,感性的积累仍然十分重要,理性分析需要与感性认识相互观照,以证实其有效性,本文就是基于以上理念而写作的。

经典唱段虽然往往集中地表现出流派音乐特征,但流派音乐包含的因素既复杂又零散,与其他层次更分明、表现完整的程式交织在一起,因此需要观察的方面也很多,不应只停留在唱段范围,也应对流派代表性剧目及整体表演活动予以关注。如前文提到过的其他板式、声腔、结构,还可以从更宏观的角度观察,如哪些板式声腔是某流派常用的,针对什么题材的剧目某流派是否有惯用的声腔板式安排,哪些流派在结构组织上有创新意识等。此外,京剧的弦师和鼓师与名角往往是长期合作的关系,在流派传承中也起着非凡的作用,常常负责流派弟子的日常教习工作,他们的演奏中也承载着若干流派音乐特征因素,需要加以观察分析。

除音乐自身的规律外,还应该认识到流派是一个整体,每个流派音乐特色的形成,都与演员的自身条件、个人经历相关联,并符合其总体表演特征。以荀派为例,荀慧生先生在入京剧行前学习的是河北梆子,他在板数、速度、旋法等方面都受梆子腔影响颇深。荀先生本人音域宽广,音色明亮,也善于驾驭这样的唱法。加之荀先生外形适合花旦的扮相,配合反差较大与直爽娇憨的音乐特色,以及相应的身段做功,浪俏青春、聪慧胆大的小红娘就此跃然眼前。

同时还应该认识到,京剧流派的概念不仅指创始人的创造,也应该包括传人的活动。有的传人以继承为己任,有的传人则更具发展的眼光,不同类型的传承人中都不乏佼佼者,对流派和整个京剧的发展起到各自的作用。如荀派传人孙毓敏始终潜心荀派艺术的传承,文论颇丰。再如张君秋先生,在继承四大名旦艺术精髓的基础上,进行了符合自身条件和历史要求的改革,是四小名旦中唯一创造了新流派之人。

余 论

在本文的撰写过程中,笔者一再地感叹于梅、程、荀三位大师的创造力,也更深刻地认识到京剧流派音乐特征研究的价值。在此笔者想要再次强调一点,京剧音乐研究的本质实际上是对程式的研究,流派特征问题也是如此。京剧艺术的魅力和价值所在,很大程度归因于其灵活即兴中体现出的稳定艺术特色,而这种特色便是由戏曲程式所承载,因此程式是京剧艺术生存和发展的关键所在。每一个被大众认可的京剧流派创始人,都在整体程式给予的框格之内展示了自己的特色,并创造出了属于自己的又一层次的程式,为后人效仿。在近期多次对京剧团体的考察中,笔者注意到,京剧创作模式由创演一体改变为创演分开,同时由活腔变为定腔,这可能是此后没有形成新戏曲流派的一个主要原因,这一点需要戏曲和戏曲音乐的研究者给予充分的反思,我们是否在进行京剧改革时忽略了其本身发展的规律。如何让京剧流派音乐重新焕发活力,这也是笔者在研究和教学中将音乐程式作为重点观察对象的主要原因。

注释 :

① 上海艺术研究所、中国戏剧家协会上海分会: 《中国戏曲曲艺词典》,上海辞书出版社, 1981,第 3 页。

② 同①,第 332 ~ 333 页。

③ 同①,第 348 页。

④ 同①,第 344 页。

⑤ 中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部: 《中国音乐词典》,人民音乐出版社, 1985。

⑥ 中国大百科全书出版社编辑委员会: 《中国大百科全书·戏曲曲艺》,中国大百科全书出版社, 1983。

⑦ 徐沛、苏移: 《京剧常识手册》 ( 上) ,中国戏剧出版社, 2003,第 147 ~ 196 页。

⑧ 同⑦, ( 下) ,第 103 ~ 134 页。

⑨ 本文中谱例以首调方式记谱,以突出戏曲音乐调高不固定的特征。

⑩ 关意宁: 《在表演中创造———陕北说书音乐构成模式研究》,博士论文,上海音乐学院, 201 1,第 51 页。

⑪“* ”前字延长至该位置。

⑫言慧珠: 《学梅十年》,载《上海戏剧》, 1994 年第 6 期,第 6 ~ 8 页。