胡登跳① ( 1926 ~ 1995) ,作曲家、音乐教育家,上海音乐学院教授。一生致力于民族器乐曲的创作与教学,其创建的“丝弦五重奏”是对民族音乐界最重要的贡献,论著《民族器乐配器法》是该领域的里程碑,以“丝弦五重奏”为代表的百余首音乐作品具有较高的学术价值,以“土、新、情”为理念的创作观对后世影响深远。

一、胡登跳生平

胡登跳,字宣清,原籍浙江宁海( 大蔡村) ,1926 年 5 月 11 日出生于浙江省三门县健跳村。胡家兄弟二人,因为出生在健跳村,家谱中辈分为“登”字辈,故其哥哥名为胡登健,他名为胡登跳。②幼小时父亲因病过世,由母亲含辛茹苦抚育成人。1932 年 9 月( 6 岁) 入宁海遗惠小学学习,开启了他人生学堂学习阶段, 1937 年 9 月转入宁海正学小学,于 1938 年 6月完成小学学业。在读期间,品学兼优。

1938 年 9 月( 12 岁) 入读宁海中学初中( 1926 年建校,始为初中,1942 年开始增设高中) ,至 1943 年 2 月结束,其间有 1 年( 1939 年 2 月至 1940 年 2 月) 入读于宁海大蔡滨海中学。1943 年 8 月( 17 岁) 入读宁海中学高中,于 1946 年 8 月( 18 岁) 完成了整个中学阶段的学习。其间,成绩优异,尤喜音乐,受到本校音乐教师钮斌的钟爱,得其专业知识的传授,成为全校闻名的“小小音乐家”。关于这点在《中国近现代音乐家传》第 3 册中有这样的记载: “初中毕业时,成绩总分名列全班榜首。他爱体育,是篮球、排球、乒乓球的校队队员,更是音乐活动的积极分子。浙东地区的民间音乐活动极为丰富,有丝竹、吹 打、舞龙、舞狮、跑旱船、打连厢、盲人说唱、山 歌、小调以及宁海平调、绍兴乱弹、嵊县越剧等等。而古老民风,如拜祖祭孔、请神求雨、道场佛事、红白喜事、节日喜庆等,又多伴有动人的乐曲演奏。锣鼓响,脚底痒。胡登跳自幼爱民乐,常不由自主地跟奏乐者从一个村子到另一个村子,边听边看,乐而忘返。耳濡目染,他也就跟着学吹笛子、拉胡琴、弹金刚腿、学唱戏、喊山歌。宁海中学音乐教师钮斌喜欢这位酷爱音乐的学生,让他参加各种歌唱表演、器乐合奏,教他音乐理论。高中时他就上台拉琴,为京剧、越剧伴奏。有一次他参加联欢晚会,演奏刘天华的二胡曲《独弦操》,还别出心裁地拆掉二胡的一根琴弦,表演了地地道道的‘独弦’操。多次的演出成功,给人留下颇深的印象,中学时代他就成了全校闻名的‘小小音乐家’。”③ 同时这段音乐爱好与学习的历史在《20 世纪中华国乐人物志》上也有记载: “少时在遗惠小学就读,对家乡民间艺术活动即产生浓厚兴趣。入读宁海中学后,更得音乐教师钮斌的喜爱与指导,学习音乐理论,参加歌唱表演,演奏吹拉弹各类民间乐器,不仅能为京剧、越剧等伴奏,并能在拆除了一根弦的二胡上演奏二胡曲《独弦操》,被称为‘小小音乐家’。”④ 中学阶段的这种音乐学习与表演阅历为胡登跳日后走上音乐之路奠定了一定的基础。

胡登跳中学毕业后并没有继续学习,而是有两年的时间在浙南一带中小学教书,分别执教于奉化蒋葭浦小学( 1946 年 8 月至1947 年 2 月) ,宁波道义小学( 1947 年 2 月至1947 年 8 月) ,宁波三一中学教书( 1947 年 8月至 1948 年 2 月) 和宁海大蔡小学( 1948 年 2 月至 1948 年 5 月) 。之后,因为禀赋执念并辅以中学阶段打下的专业音乐学习基础,他 于 1948 年 8 月( 20 岁) 考入了时设于苏州的国立社会教育学院艺术系,⑤ 进行了为期 1 年的音乐学习( 1948 年 8 月~ 1949 年 8 月) 。当时在此任教的音乐教授有应尚能、刘雪庵、钱仁康、谢绍曾、洪达琦等。 1949 年 9 月( 21 岁) ,他考进了梦寐以求的音乐学府———中央音乐学院华东分院作曲系( 1956 年更名为上海音乐学院) 。在读期间,他接受的是西方作曲理论的学习,他所师从学习的教授们还有贺绿汀、杨嘉仁、邓尔敬、桑桐等。在学习期间,随丁善德教授作曲班学习作曲,进行了系统化的专业学习,完整地学习西方作曲的四大件: 和声、对位、曲式、配器。就学期间,他还曾利用苏南田歌的音调创作了《歌曲妇女送粮歌》以及《秧歌舞曲》,并录制了唱片。1955 年 9 月( 26 岁) 胡登跳毕业并以优秀的成绩留于作曲系任教。留校之初,曾任系干事,协助黎英海教授开办“戏曲音乐讲习班”⑥,并参加筹建民族音乐系工作⑦。1956 年 9 月民族音乐系⑧ 成立,沈知白为主任、卫仲乐为副主任,胡登跳调到民族音乐系任助教。作为乐队指导专业负责人,并任民族乐队训练班班主任。1964 年 8 月由于民族音乐系下的三个专业扩充为三个系,胡登跳任民族作曲系副主任。1966 年 6 月任作曲系青年教师学习组组长,并于 11 月晋升为讲师。

由于样板戏创作的需要,1969 年 3 月胡登跳被借调到上海京剧团为《龙江颂》等京剧进行创作。随着“文革”接近尾声,1975 年 11 月,他回到上海音乐学院民族音乐系继续工作。1977 年 2 月任系副主任,1984 年 8 月任系主任。其间,1978 年 9 月晋升为副教授, 1986 年 9 月晋升为正教授。1990 年延聘三年,至 1993 年 11 月退休。1995 年 7 月 13 日因病在杭州逝世,享年 69 岁。

二、胡登跳重要艺术活动

胡登跳自 1955 年 9 月工作以来,近 40年如一日,一直执着地致力于教学和创作。其重要艺术活动体现在三个方面: 民族室内乐形式“丝弦五重奏”的创建、《民族管弦乐器法》的撰写与出版、百余首音乐作品的创作……

( 一) 创建“丝弦五重奏”

“丝弦五重奏”是一种民族室内乐的演奏形式,固定由二胡、琵琶、扬琴、古筝、柳琴 中阮) 组合在一起。它继承了我国民族音乐传统合奏乐曲既拉又弹的形式,又大胆吸收借鉴西欧室内乐重奏的特点,广泛运用和声、复调等作曲技巧,使每件乐器发挥了各自独立性又互相配合呼应,丰富充实了乐曲的表现深度和艺术感染力。⑨ 这种缘起于 20 世 纪 60 年代的演奏形式,其萌芽、定型以及发展,都离不开胡登跳这一关键性人物。

1. “丝弦五重奏”之缘起“丝弦五重奏”这种民族室内乐样式的萌发既经历了偶然性的特殊历史环境,也有着江南农村民间音乐遍布的必然性文化环境。1960 年 6 月上海音乐学院组织师生进行“六边”活动⑩ 。在“六边”活动中,胡登跳和同事们改编了一些有受众基础的江南丝竹、广东音乐等民乐小合奏作品,备受乡民们欢迎。1964 年 2 月,胡登跳再次到奉贤县庄行公社参加“四清”活动⑪ 。他为组织文艺活动就地取材⑫ ,利用二胡、三弦、扬琴、月琴和琵琶五件民族乐器创作了一首五重奏作品《田头练武》,由 吴 之 珉 ( 二 胡) 、张 念 冰 ( 大 三弦) 、叶绪然( 琵琶) 、梅雷森( 月琴) 、周德明( 扬琴) 组成五重奏小组进行演出,历史就这样选择了胡登跳与民乐五重奏。该曲设计民兵队伍“整装出发”“田头练武”和“归途”的场面,是一个符合时代主旋律的题材。音乐采用《三大纪律八项注意》和江南丝竹结合的音调为民兵主题。这种“接地气”的演奏形式、时代的题材和音乐受到了乡民们的热烈欢迎,以致于回到上海后的演出依然备受欢迎。这种符合时代审美趣味的创作给予了他创作上的思考和灵感,但随着 1966 年“文 革”开始,上海音乐学院的一切教学活动陷停滞,胡登跳本人也 于 1969 年 3 月 离 开 了 学校,调到了上海京剧团进行“样板戏”的创作工作,这项探索性的创作也就耽搁下来了。

2. “丝弦五重奏”之定型1972 年,上海音乐学院再次组织教师小分队深入工厂、农村展演,而当时的民族音乐系 5 位教师( 二胡/吴之珉,扬琴/郭敏清,柳 琴、中阮/张念冰,古筝/孙文妍,琵琶/叶绪然)聚在一起重燃了五重奏之火。他们根据自身的演奏经验改编一些歌曲和器乐作品,但效果不尽如人意,他们就到上海京剧团请胡登跳帮助,⑬“民乐五重奏”的形式就这样确定下来。当时,正值胡登跳被调去京剧团进行“样板戏”《龙江颂》的创作,顺应潮流,胡登跳也以“民乐五重奏”形式改编了《龙江颂》中的重要唱段《一轮红日照胸间》《让革命的红旗插遍四方》《让青春焕发革命光芒》,其中《一轮红日照胸间》获得好评。继而于 1975 年他又改编了电影《闪闪的红星》中的歌曲《映山红花开红军来》。同年“民乐五重奏”被选入北京中山音乐堂参加文化部主办的全国文艺汇演,广受好评,并得到时任文化部长于会泳的接见。⑭1976 年胡登跳将这种五重奏的演奏形式正式定名为“丝弦五重奏”。3 月 24 日,上海音乐学院为接待于会泳部长视察,在学院大礼堂( 贺绿汀音乐厅前身) 举行了一场师生汇报音乐会,由郭敏清等人演奏的五重奏《一轮红日照胸间》《映山红花开红军来》两首作品则正式以“丝弦五重奏”之名出现在节目单上。⑮至此,“丝弦五重奏”这种民族室内乐的演奏样式和名称正式确立。

( 二) 百余首音乐作品

胡登跳 1949 年 9 月考进上海音乐学院⑯时学习的是作曲,毕业后留在作曲系任教。音乐创作既是他曾经的学习方向也注定是未来所从事的事业。在读期间,他二年级即有作品问世,并被录制成唱片。周瑞康在其文中有着这样的叙述: “在课余为沪剧写沪剧音乐,为国庆大联欢写《秧歌舞曲》……大学二年级的时候,他用在苏州田间听来的妇女挑担号子为素材创作了歌曲《妇女送粮歌》,深为歌唱家周小燕的喜爱,并有她演唱录制的唱片,一时风行全国。”⑰据不完全统计,胡登跳在 40 年的创作生涯中共创作了百余首作品,以原创、改编、编配三种创作方式来实现,其中较有代表性的是 35 首“丝弦五重奏”创作和 6 首唐曲编配。

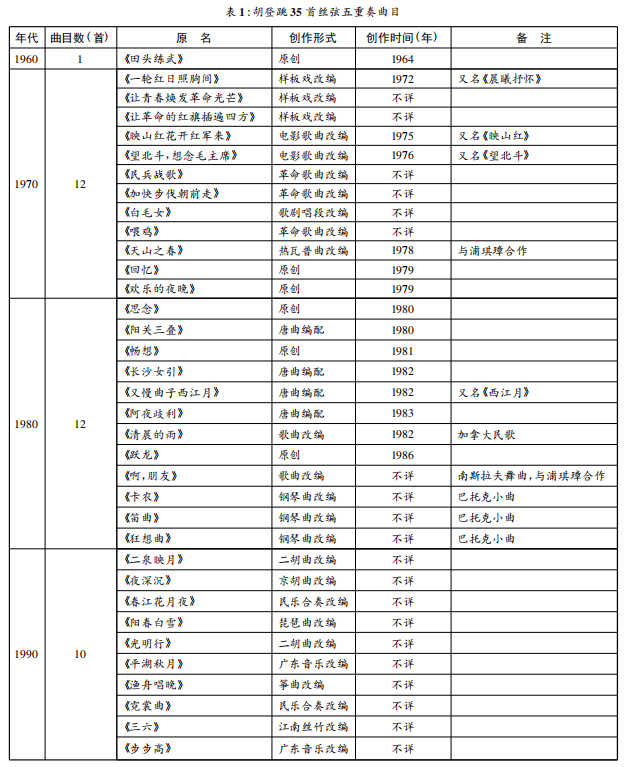

1. 丝弦五重奏的创作胡登跳“丝弦五重奏”的创作始于 1964 年 2 月的《田头练武》,经历了 1970 年代的革命主题的“改编”创作阶段,以及 1980 年后的“多 元”创 作 阶 段⑱ ,其中四首组曲及《跃龙》的创作最为突出。胡登跳一共创作了 35 首“丝弦五重奏”( 35 首作品详情见下列表 1) ⑲。

如前所述,“文革”早期胡登跳被迫搁置了“丝弦五重奏”的创作,直到 1972 年受民乐系“五重奏小组”老师们的邀请而再次开启创作,并顺势取材样板戏《龙江颂》中的唱段而创作了《一轮红日照胸间》《让青春焕发革命光芒》《让革命的红旗插遍四方》。1974 年反映战争题材的电影《闪闪的红星》上映,其中的部分歌曲受人喜爱,1975 年胡登跳选择改编了其中的《映山红花开红军来》。1976 年 9 月胡登跳又将电影《闪闪红星》中的歌曲《望北斗》改编成丝弦五重奏,并命名为《望北斗,思念毛主席》。在 1976 年 9 月 29 日,上海音乐学院为纪念毛泽东主席逝世而举办了《毛主席永远活在我们心中》的专场音乐会,在其 15 首节目中就有郭敏清等演奏的丝弦五重奏《望北斗、思念毛主席》以及《一轮红日照胸间》⑳ 。此后,胡登跳又将革命歌曲《民兵战歌》《加快步伐朝前走》《喂鸡》《白毛女》改编成丝弦五重奏。至此,整个“文革”时期,胡登跳在将歌曲或者器乐曲改编成“丝弦五重奏”作品。这些创作从主题来看基本都是顺应时代潮流的“应景”之作。1979 年后胡登跳的创作个性得以充分发挥,该时期既有改编曲也有创作曲,既有传统的也有现代的,既有古曲改编也有西方作品改编,呈现出多元化的创作态势。尤其是原创性的“丝弦五重奏”组曲作品《回忆》( 1979) 、《欢乐的夜晚》 ( 1979) 、《思念》( 1980) 、《畅想》( 1981) 和《跃 龙》( 1986) 等。80 年代胡登跳还改编了几首外国作品,如加拿大民歌《清晨的雨》巴托克小曲三首之《卡农》《笛曲》《狂想曲》,还有 4 首根据译谱唐曲改编的作品,分别是《阳关三叠》 《长沙女引》《又慢曲子西江月》《阿夜歧利》㉑ 。到了 90 年代胡登跳又着手改编了一些传统器乐作品,如: 《二泉映月》《夜深沉》《春江花月夜》《阳春白雪》《光明行》《平湖秋月》《渔舟唱晚》《霓裳曲》《三六》《步步高》等。

在这些作品中,《欢乐的夜晚》最为受欢迎,1983 年获得由文化部等组织的第三届全国音乐作品( 民族器乐) 特别的“荣誉奖”㉒ 。 《跃龙》创作于 1986 年,是胡登跳为了纪念母校宁海中学建校 60 周年而创作。该曲获得全国第六届音乐作品比赛三等奖,并于 1992年评选为“20 世纪华人音乐经典”。《阳关三叠》于 1984 年被收入联合国教科文组织亚洲文化中心选编的亚太地区音乐教材。

2. 唐曲六首及其他创作除了“丝弦五重奏”作品外,胡登跳还有其他大量的创作。1958 年他与于会泳合作了民族管弦乐作品《闯将令》。1980 年,在研究江南丝竹、广东音乐、福建南音等民间音乐的基础上,他进一步探索中国丝竹乐新的模式,写出了 5 首丝竹乐曲( 《江畔》《霓裳曲》《出水莲》《行街》《举杯邀明月》) ,其中,部分乐曲还在荷兰、比利时、南京等地演出。㉓《江畔》还获得 1987 年首届海内外江南丝竹创作与演出比赛一等奖,胡登跳本人获得创作一等奖。

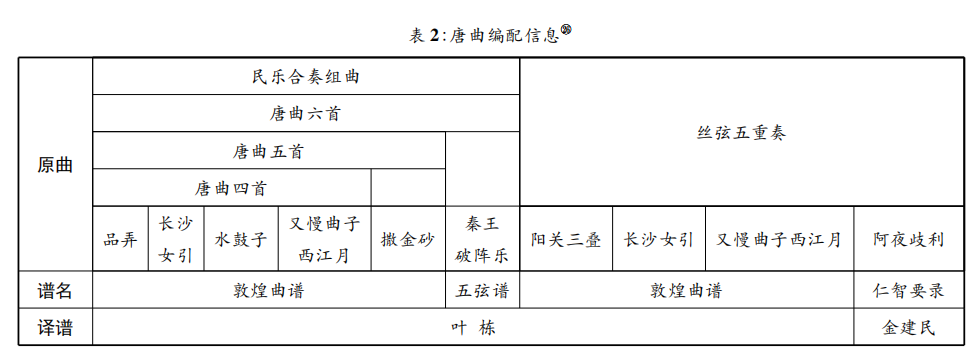

根据胡登跳个人档案记载,1982 年受叶栋之邀,开始为其译谱的敦煌古曲编配民乐合奏组曲,起初是“唐曲四首”( 《品弄》《长沙女引》《水鼓子》《又慢曲子西江月》) ,后增加一曲《撒金沙》,成为“唐曲五首”,最后又增加一曲《秦王破阵乐》,成为“唐曲六首”。㉔ 1986 年他创作了民族乐队伴奏、古诗词独唱曲三首《敕勒歌》《咏梅》《江雪》,民族重奏曲两首《彩虹》( 箜篌与筝) 、《举杯邀明月》( 箫与琵琶) ㉕ 。此外,较有影响的还有 1985 年出差云南引发感想而创作的二胡曲《A 的 随想》,以及诸多的民乐独奏曲、重奏曲、合奏曲等林林总总一百多首。

总之,创作伴随着胡登跳一生,直到重病在身的最后一年,1995 年 3 月,他还为上海民族乐团笙青年演奏家韩雷赴北京参加“北京国际民乐独奏大赛”复赛作品《阳关三叠》配 器,韩雷因此曲获得比赛银奖,而这支曲子也成了胡先生的终曲。

( 三) 《民族管弦乐器法》的撰写

《民族管弦乐法》是胡登跳关于民族配器理论的一部力作,共 51 万字,1962 年完成初稿,1978 年修订,1982 年 5 月由上海文艺出版社出版( 1984 年获文化部优秀教材奖) 。从书的初稿到最终出版,前后酝酿了 20 年。 1997 年 11 月由上海音乐出版社再版。该著分为上下两篇,上篇为乐器性能,4 章内容构成,即打击乐器( 4 节: 板类乐器、鼓类乐器、钹类乐器、锣类乐器) ,吹管乐器( 6 节: 笛子、箫与新笛、笙、唢呐、管子、喉管) ,弹拨乐器( 7 节: 琵琶、柳琴、月琴、阮、三弦、扬琴、筝) ,拉弦乐器( 5 节: 二胡、二胡的改革及其变形乐器、板胡、京胡、坠胡) ; 下篇为配器方法,5 章内容构成,分别是打击乐合奏( 5 节: 乐器配备、记谱方法、音色与音量、节拍与节奏、织体写法) ,吹管乐合奏与吹打乐队( 5 节: 乐器配备、吹管乐器组的旋律、吹管乐器组的和声、吹管乐器组的运用、打击乐器在乐队中的作用) ,弹拨乐合奏( 4 节: 乐器配备、弹拨乐器组的旋律、弹拨乐器组的和声、弹拨乐器组的运用) ,拉弦乐合奏( 3 节: 乐器配备、拉弦乐器组的旋律与和声、拉弦乐器组的运用) ,管弦乐合奏( 6 节: 旋律、和声、伴奏、几种织体写法、音量、调) 。

该著的撰写呈现两个方面的特征: 其一,主要是针对汉族的民族乐队以及常见乐器。这点在论著的内容提要和前言中均有说明: “民族乐队就是用民族乐器组成的乐队。任何民族都可以有它的民族乐队。我国广大汉族地区流行的民族乐队大都属于汉族的民族乐队。本书即就汉族的民族乐队,特别是新中国成立后得到迅速发展的民族管弦乐队,阐述有关的乐器性能和配器方法……上篇主要介绍乐队中常用的乐器,以竹笛、琵琶、二胡三件乐器的叙述较为详细,其他乐器中有关相同的性能不再赘述……”; 其二,采用了大量的实例。书中除了每件乐器均使用图示,每章节还穿插了作品谱例来说明。此外,作者的撰写也做到了与时俱进,其中有少量的章节就当时的改革性乐器革胡以及低音革胡作了说明。

三、胡登跳之艺术贡献

胡登跳一生都在音乐领域辛勤耕耘,致力于民族器乐创作,百余首的民族器乐作品是对其贡献的最好体现。他在创作实践、创作理论、创作思想方面均有着重要建树。

( 一) 创作实践之贡献

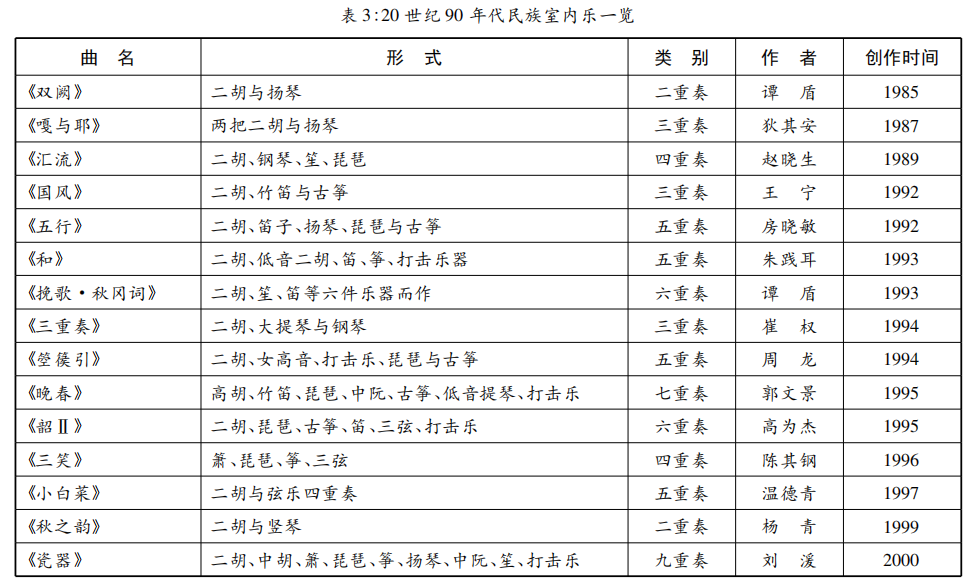

胡登跳的民族器乐创作在 20 世纪后期有着重要影响,不仅推动了“丝弦五重奏”这种新生艺术的发展与成熟,还对当时我国的民族室内乐创作的发展,起到了推波助澜的作用。可以说如果没有胡登跳潜心研究、打磨直到创作的支撑,就不会有后来的“丝弦五重奏”这种民族室内乐样式。毋庸置疑,“丝弦五重奏”的产生是 20 世纪中国最重要的民族室内乐演奏形式,也因此引发了人们对于民族室内乐创作的探索与思考,促发了作曲家们创作室内乐的激情,如 80 年代谭盾的《为弹拨乐而作的小品五首》,90 年代郭文景的《晚春》,高为杰的《韶Ⅱ》等。立于传统,但又超脱于传统,吸纳西方的、现代的音乐元素与技巧成为后来作曲家创作的一种重要取向,这种创作理念和方式在 20 世纪 90 年代尤为突出。( 见下列表 3)

沈云芳曾撰文强调: “在胡登跳‘丝弦五重奏’热潮之后的 20 世纪 80 年代中后期,民族器乐创作的‘重奏热’,中国民族室内乐创作出现了前所未有的多元格局和繁荣景象。”鲁日融充分肯定了胡登跳的“丝弦五重奏”: “开创了中国民族室内乐发展的新纪元”㉗ 。

( 二) 创作理论之贡献

《民族管弦乐法》是胡登跳对于民族器乐创作理论的重要贡献。同时期中央音乐学院也组织编写了民族器乐乐器法方面的书籍。1962 年 6 月中央音乐学院由蓝玉崧、林超夏、徐源编写的《民族乐队乐器法》( 人民音乐出版社,1963 年 7 月出版,全书 8 万字, 1978 年 7 月再版) 。这两本书都是围绕民族器乐配器而编写的教材,从编写的时间来看几乎为同一时期,但从两本书的容量以及内容的安排来看二者还是有所区别的。《民族管弦乐法》51 万字的专著,不仅上篇 4 章对“吹拉弹打”4 类乐器做了详细的说明,下篇还从配器的方法方面安排了专门 5 章内容。 而《民族乐队乐器法》全书 8 万字内容,仅仅四章内容对“吹拉弹打”4 类乐器做了说明,而关于配器的方法却没有任何论述。

由此可以看出,无论从内容的完整性、体系性以及理论阐释与作品的选用,胡登跳的《民族管弦乐器法》都堪称我国民族器乐“配 器”领域的里程碑。此后也有一些学者编著了这方面的论著,如: 《民族乐队配器法》( 唐朴林,1973 ~ 1975 年 编 写) ,《民 族 管 弦 乐》 ( 李民 雄,上 海 文 艺 出 版 社,1979 年 出 版) ,《中国民族器乐配器教程》( 傅利民,上海教育出版社,2005 年出版) ,《民族管弦乐实用配器手册》( 朴东生,人民音乐出版社,2011年出版) ,《民族管弦乐队乐器法》( 朱晓谷,苏州大学出版社,2016 年出版) 。但正如朱晓谷所言: “后续虽然也有一些相关内容的书籍出版,但仍然无一例外的对这本书的内容进行了不同程度的参考……”㉘ 。鉴于此,可以理解胡登跳的《民族管弦乐器法》是我国民族器乐创作理论的一块基石。朱晓谷在《一部划时代的著作———谈〈民族管弦乐法〉在实践中的点滴体会》中进一步强调: “该著的上篇具有极高的普遍运用价值,下篇对于乐队各个声部进行了科学的、系统性的总结。该著反映出先生极为可贵的治学精神,也奠定了他民族音乐理论家的地位。”㉙ 顾冠仁先生也撰文: “《民族管弦乐法》是我国首部科学、系统完整地阐述我国民族管弦乐法的著作。内容、编排合理,既是一本总结民族管弦乐队配器法的理论著作,又是一本指导创作的工具书。”㉚

( 三) 创作思想之贡献

“土、心、情”的创作思想是胡登跳 1989年发 表 在《人 民 音 乐》期 刊 中 的《土、新、 情———我对中乐作品中关于 中 国 风 格 的 认识》一文中提出的中国民乐创作观。其原文为: “土,中乐作品要有土味; 新,艺术贵在创新; 情,中国的传统音乐作品就是讲究出情”。诚然,他的创作无论是改编、原创都深刻地体现了这一观点。从胡先生的作品分析来看,这种“土”体现在地道的民族乐器的选择、地方音调素材的撷取、传统手法的运用。土中有民间的锣鼓、有地方的戏曲声腔、有民间歌曲的音调,无论《A 的随想》《欢乐的夜晚》还 是《跃龙》,都浸含着这些“土得掉渣”的民间音调。故 此,这 种“土”带有泥土的醇厚芳香。而“新”则更多强调创作技法上的创新,更多地采用西方的技法规则为我所用。中西结合,巧妙地把握分寸。李吉提通过分析胡登跳的《欢乐的夜晚》后认为: “我国作曲家从重点‘学习’与‘吸纳’西方现代音乐,转向‘反思’与‘整合’时,所表现出来的强烈的主体意识和社会责任感。……我们的民族室内乐只要扎根于本土,并且传递中华民族的人文精神,那么借鉴一些外来的作曲技术以推进民族室内乐的创新的基本意图和成功实验,也应予以肯定。”㉛ 作曲家徐坚强在回忆恩师文中强调: “最令我难忘的一点是: 胡先生让我明白了‘什么是民族音乐特点’‘什么是民族音乐的韵味’‘民乐与西方管弦乐作品创作的最大区别是什么’等重要问题……我今天的创作理念———对民族音乐创作的认知,是他传授给我的。我的不少作品中或多或少总会散发出他的创作手法和风格。”㉜ 沈云芳总结: 胡登跳创作中“中乐西技兼容、传统现代并举”的特征启迪了后人,促发了 20世纪 80 年代后期我国民族室内乐出现的多元格局的重奏热潮。㉝

结 语

“中国的民族音乐如何发展”是国内音乐创作界一直在探讨的一个话题,仁者见仁,智者见智。早在 1927 年刘天华等人成立“国乐改进社”时在《国乐改进社的缘起》中提出“中西兼容”㉞ 理念。1963 年周恩来提出“革命化、民族化、群众化”三化文艺方针中的“民族化”问题……然而,民族音乐发展到底何处去?胡登跳则以“土、新、情”的创作思想给出了一个全新的发展思路———根植传统、嫁接现代、贯穿中西。这位从浙南农村走进专业殿堂的音乐家,为民族器乐的发展而进行毕生探索,执着追求,其创作实践和理论思想对我国民族器乐音乐的发展产生了深远影响。

【“2015 年度教育部人文社会科学研究一般项目”《上海音乐学院初创 15 年校史研究( 1927 ~ 1942) 》,项目批准号: 15YJC760103】

注释:

① 注明: 文中有关胡登跳的信息均来自其本人档案,该档案收藏于上海音乐学院人事组织部档案室。

② 据胡登跳先生个人档案记载,原籍是宁海县大蔡村,出生地是三门县健跳村,而 非 宁 海 县。这些信息与现有公开研究的学术论文、网络介绍中的均有出入。

③ 向延 生 主 编: 《中国近现代音乐家传》( 第 3 册) ,春风文艺出版社,1994,第 784 ~ 785 页。

④ 吴赣伯编: 《20 世纪中华国乐人物志》,上海音乐出版社,2007,第 216 ~ 217 页。

⑤ 据苏州市档案馆馆藏《国立社会教育学院院史》载: 国立苏州社会教育学院成立于 1941 年 8 月,校址四川壁山,首任院长是著名学者陈礼江( 1895 ~ 1984) ,抗战胜利后 1946 年 9 月迁至苏州,借拙政园为临时校址。1950 年 1 月,迁往无锡,与原江苏省立教育学院合并,改建为苏南文化教育学院。1952 年全国院系调整时苏南文化教育学院与东吴大学、江南大学数理系合并为苏南师范学院,同年改名为江苏师范学院,即今日的苏州大学。

⑥ 戏曲音乐讲习班 1959 年开始,举办了两届,一届为期一年。

⑦ 同③,第 785 页。

⑧ 上海音乐学院民族音乐系 1956 年建立,下设民族乐器演奏、民族音乐理论、民族乐队指导等三个专业。1964 年三个专业扩大成立为三个系,即民族音乐理论系、民族器乐系、民族音乐作曲系。1986 年民族音乐理论系归到音乐学系,民族音乐作曲系归到作曲系,民族器乐系独立成系。

⑨ 丁善德: 《胡登跳丝弦五重奏曲选》( 序) ,人民音乐出版社,1991。

⑩ “六边”活动: 20 世纪 60 年代,贺绿汀院长倡导深入民间学习,1961 年组织了深入农村,边生活、边劳动、边采风、边学习、边创作、边演出的“六边”活 动。“六边”又分为山东队、河南队、奉贤队等不同地方,胡登跳所参加的是上海周边的奉贤队。参见: 上海艺术研究所何鉴秋的博客,《回忆上音的“六边活动”》,http: / /hejianqiuhejianqiu. blog. 163. com/blog /static /364220201542385343294, 2015 - 05 - 23 21: 11: 41。

⑪“四清运动”是指 1963 年至 1966 年,中共中央在全国城乡开展的社会主义教育运动。运动的内容,一开始在农村中是“清工分,清账目,清仓库和清财物”,后期在城乡中表现为“清思想,清政治,清组织和清经济”。

⑫ 所谓就地取材是因为参加这次活动的同学携带的民族乐器只有这五件,而这五件乐器又恰符合丝竹乐合奏的要求,所以胡登跳就利用了这五件民族乐器,创作了《田间练武》。这不能不说是一种历史的偶然,所以说“丝弦五重奏”的形成有着历史的偶然性。

⑬ 参照金建民: 《中国古代音乐中的“室内乐”———从丝弦五重奏谈起》,载王建民、张文禄主编的《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 92 页。

⑭⑮同上。

⑯ 经华东军政委员会文教部决定,1949 年 9 月 1日改名为国立音乐院上海分院。参见《上海音乐学院大事记》。

⑰ 同⑦。

⑱此处的多元创作系指胡登跳的创作形式与范围多元化,既有原创作品也有改编曲,既有古曲改编也有现代作品改编,还有外国作品改编。

⑲“丝弦五重奏”数量在后人的研究中未取得统一,而胡登跳在其文章《圣 潭 烟 云 神 龙 飞舞———丝弦五重奏〈跃龙〉创作谈》( 载《音乐爱好者》1990 年第 2 期) 中明确表示其共写了35 首。根据学者沈云芳研究统计是 32 首,加上与浦琪璋合作的《天山之春》《啊、朋友》( 南斯拉夫舞曲) 以及 1983 年根据金建民译谱的古曲而改编《阿夜歧利》。

⑳ 同⑬,第 93 页。

㉑ 四首作品中为叶栋根据《敦煌曲谱》译谱三首,分别是《阳关三叠》《长沙女引》《又慢曲子西江月》( 后改名为《西江月》) ,金建明根据《仁智要录·高丽曲》译谱一首《阿夜歧利》。———参考于韵菲: 《胡登跳唐曲编配初探———兼以〈敦煌曲谱·又慢曲子西江月〉为例》,载《胡登跳研 究 文 集》,上海音乐出版社,2015,第 117 页。

㉒ 该奖由文化部、广播电视部和中国音乐家协会联合主办,1983 年 12 月 1 日至 16 日在江苏无锡举行。民族器乐作品评奖是建国以来的第一次,限定为 1976 年后的新作品。《节日的夜晚》未参加评奖,评委会考虑到作者在民乐创作上的贡献以及该作品的质量,决定授予其“荣誉奖”,一起获此奖项的还有李焕之的筝协奏曲《节日的夜晚》———《全国第三届音乐作品( 民族器乐) 评奖揭晓》,载《人民音乐》,1983年第 3 期,第 5 页。

㉓根据胡登跳个人档案而整理。

㉔曲目参考于韵菲: 《胡登跳唐曲编配初探———兼以〈敦煌曲谱·又慢曲子西江月〉为例》,载 《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 117 页。

㉕根据胡登跳个人档案而整理。

㉖ 同㉔

㉗ 鲁日融: 《重视民族室内乐作品的创作与演奏推广》,载《人民音乐》,1999 年第 5 期。

㉘朱晓谷: 《一部划时代的著作———谈〈民族管弦乐法〉在实践中的点滴体会》,载《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 220 ~ 223 页。

㉙同上。

㉚ 顾冠仁: 《学习胡登跳先生开拓创新精神》,载 《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 205 ~ 208 页。

㉛李吉提: 《从胡登跳的丝弦五重奏〈欢乐的夜晚〉谈起》,载《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 62 ~ 63 页。

㉜ 徐坚强: 《我的恩师———胡登跳》,载《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第235~ 238页。

㉝沈云芳: 《胡登跳“丝弦五重奏”的音乐创作及存在价值》,载《胡登跳研究文集》,上海音乐出版社,2015,第 129 ~ 146 页。

㉞“中西兼容”的创作理念见刘天华《国乐改进社缘起》( 第一段) 引自刘育和: 《刘天华全集》,人民音乐出版社,1997,第 185 页。