2022年9月在京津冀举办的第十三届中国艺术节引起社会广泛关注,演出的许多作品受到观众热烈欢迎,这一艺术活动具有重要的现实意义和长远的历史意义。中国艺术节以“艺术的盛会,人民的节日”为宗旨,首先是为了满足广大人民群众的精神文化需要。从长远讲,这样经过专家和群众广泛的、郑重评审的演出是进行艺术积累、创造出保留剧目乃至经典剧目的一个重要途径。

一、在普及的基础上提高,用提高了的作品普及

人民需要艺术,艺术更需要人民。对于戏曲来说,首先要让群众有戏看,戏曲不能脱离群众。针对一段时间戏曲产生脱离群众的倾向,张庚先生生前曾多次呼吁要“还戏于民”。群众不但要看戏,还要看好戏,要把最好的精神食粮献给人民。毛泽东同志说过:“人民要求普及,跟着也就要求提高,要求逐年逐月地提高。 ”[1]因此,解决好普及与提高的关系问题是一个长期需要解决的问题。艺术节有全国各地、各民族、各个地方戏曲剧种参加演出,吸引了城乡广大观众观看,是一次范围广泛的艺术普及活动。艺术节同时又是一次艺术交流活动,并具有竞赛的性质,它将推动艺术家和各表演团体在交流和竞赛中努力提高,以适应广大群众不断提高的审美要求。所以它对艺术创作又必将起到在普及中提高的作用。

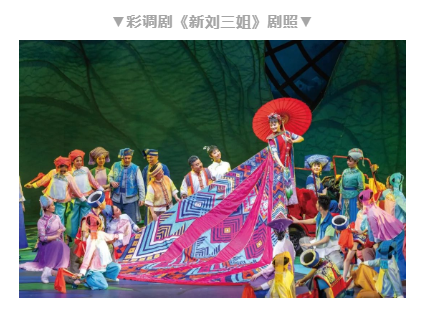

群众的思想水平在不断提高,审美观念不断发生变化,我们的戏剧创作也必须与之相适应。从第十三届中国艺术节的参演剧目和其他一些优秀的剧目可以看到,近年来创作者的思想观念和艺术观念都有新的追求和新的突破。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,我们对民族优秀传统文化和传统观念的价值有了新的认识,这一点在戏曲作品中有鲜明的体现。革命历史题材,如赣南采茶戏《一个人的长征》,评剧《革命家庭》,京剧《燕翼堂》等,在描写主人公的成长时,都表现了他们的革命思想的产生与传统的伦理道德观念有着密切的联系,他们的革命思想和行动是对优秀传统文化的继承和弘扬。表现现实生活的作品也努力体现与民族传统文化的联系,在豫剧《大河安澜》的主人公身上,可以看到黄河文化在民众中的深刻影响,它给了普通民众奋进的力量。参演上一届艺术节的剧目苏剧《国鼎魂》表现了把国宝看得比生命还重的仁人志士的家族传统,这些作品都有助于增强我们的民族文化自信。

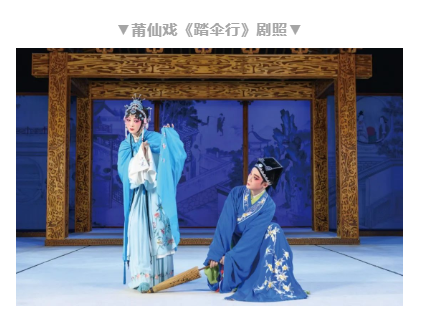

剧作家和艺术家对中华美学精神有了更深的体悟,重视戏曲艺术的多样性和独创性。表现英雄人物和党的领导人的作品,如昆曲《瞿秋白》,京剧《风华正茂》等,也都刻画出了人物鲜明的个性,打破了20世纪五六十年代以来的许多创作模式。表现古代生活的作品,如莆仙戏《踏伞行》,川剧《草鞋县令》等都把古代的生活真实与当代的思想观念结合起来,并体现了剧种的特点和新颖的艺术风格。这些作品的成功说明戏曲创作在服务人民的过程中在不断提高,戏曲工作者在努力用提高了的作品服务人民。

二、叫得响、传得开、留得住

戏曲是传统文化的重要载体,不同于一般流行文化的载体,戏曲作品应该具有长久的艺术魅力。2016年 12月,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中指出:“文艺创作是艰苦的创造性劳动,来不得半点虚假。那些叫得响、传得开、留得住的文艺精品,都是远离浮躁、不求功利得来的,都是呕心沥血铸就的。 ”[2]“叫得响、传得开、留得住”这一提法符合艺术发展规律和观众的要求。戏曲创作应该向这个目标努力。

“叫得响”应是对戏曲艺术非常重要的要求。因为戏曲是与群众有紧密联系的舞台艺术,它必须在舞台上传播并为群众所接受、所喜爱,才能产生社会效果。在古代,也有文人写出所谓“案头本”的戏曲作品,这样的作品也可能被当时的文人赏识,或为后来的研究者所肯定,但如没有在舞台演出或很少演出,其价值则大打折扣。在现当代,这样的作品大概更容易被人们忘记。怎样才能叫得响?在信息发达的当代,做好宣传推广工作是重要的,“酒好也怕巷子深”;但关键还得“酒好”。如果是次酒,靠虚假的夸大的宣传只会进一步败坏自己的声誉。

要“叫得响”,需要做到思想精深,艺术精湛,制作精良。无论是现代戏还是表现古代生活的作品,都要寻求到与当代观众思想感情的共鸣点。不能引起观众共鸣的作品是很难叫得响的。“人惟求旧,物惟求新”,“戛戛乎陈言务去”(李渔语)。一场新的演出必须在思想上和艺术上给观众提供一些新的东西。参加艺术节演出的剧目,大多经过了数年观众的考验,应是立得住和在一定程度上叫得响的作品,这是成为保留剧目和实现经典化的基础。

但是实践证明,一时叫得响的作品又未必能传得开,留得住。“传得开”包括两个方面:一是原创剧团的演出受到外地观众的关注,于是能在更广阔的地区流传;二是该剧目被本剧种和兄弟剧种的剧团移植演出,因而产生更广泛的影响。文化和旅游部及各地文化主管部门组织优秀剧目“巡演”,是一项有力举措,举办艺术节更可以起到推动优秀剧目流传的作用,但一个剧目是否被很多剧团移植也有不同的情况。有些公认的优秀剧目,如北京人艺的《茶馆》,上海京剧院的《曹操与杨修》,因其独特的风格和对演员的艺术水准要求较高而很少有剧团“敢于”移植演出。倒是许多故事性强,“戏保人”的作品容易被移植。不过情况也在变化,曹禺的《雷雨》对演员的要求也很高,但我看到近年有多个地方戏曲院团改编演出了这部作品,说明地方戏曲院团的演艺水平在提高,他们也有努力向艺术高峰攀登的精神。因此我认为应该鼓励条件适合的院团搬演在艺术节上获得好评的剧目,从而在自身艺术水平提高的同时,加强对优秀剧目的推广。

“叫得响”的作品能在舞台上长期流传更为不易。从内容方面说,反映社会热点问题的戏,一时容易引起人们的关注,但热点一过,人们就不再对之产生那么高的热情了。如20世纪 70年代末 80年代初,人们对完善法制,对陷于迷茫中的青年的关心等社会问题特别关注,因此一些包公戏,一些表现挽救失足青年的戏等大量演出。过一段时间,这些热点消退了,这些戏也随之退出舞台。

所谓“留得住”,也应包括两方面的情况。一种是作品能在舞台上长期流传,这是最好的效果;另一种情况是有些作品虽然没有在舞台上长期演出,但以其较深刻的思想性和较高的艺术性使人们长久难忘,应该进入戏剧史,也可以算是留得住吧。给我留下深刻印象的如20世纪八九十年代创作演出的扬剧《皮九辣子》和川剧《山杠爷》。《皮九辣子》的主人公皮九是一个善良软弱的农民,在“文革”中受到冤屈,很长时间得不到平反,于是他不得不一再上访并使用一些狡猾的手段。偶然的原因使他的命运突转,他又变成被众人信任和利用的红人。《山杠爷》则塑造了新旧交替时期一位农村干部的形象。山杠爷朴实忠诚,真心维护党和群众的利益,因此在本村具有很高的威信。但他不肯学习,跟不上时代,不懂法律,以致犯了错误。他的悲剧引起人们的深思。两部作品中的人物都具有时代的典型性,并很有地域特点。这一时期,评剧《三醉酒》,豫剧《红果红了》,川剧《死水微澜》等,都有较高的文学性和鲜明的艺术特色,它们也为后来的创作提供了有益的经验。还有在改革开放初期引领现代戏创作风气的湖南花鼓戏《八品官》、川剧《四姑娘》和商洛花鼓戏《六斤县长》等,对戏曲发展有突出的贡献,戏剧史应该记住它们。这些剧目能否在适当的时候再恢复演出一下,是一个可以研究的问题。

一部戏曲作品得以在舞台上长期流传,首先在于作品的内容和质量,同时也要靠院团和文化主管部门对保留优秀剧目具有清醒的意识和较强的责任感。如豫剧《朝阳沟》,其内容是表现20世纪五六十年代知识青年上山下乡的,这样的生活内容已成为历史,今天的政策与那时已完全不同。但作品塑造了鲜活的人物形象,表现了农民新的思想和浓浓的乡情,具有强烈的艺术感染力。它的许多唱段为观众耳熟能详,演出时台下的观众每每与台上的演唱相呼应。但它能够长期保留又是与河南省豫剧院三团的领导和河南省文化主管部门的领导对它的重视分不开的。改革开放后担任三团团长的许欣是杨兰春的合作者,对《朝阳沟》很珍爱,后来的继任者,也把《朝阳沟》看成是三团的宝贵遗产,他们努力进行传承,并用心培养新一代的年轻演员。因此这一剧目在新时代仍然能放出新的光彩。

戏曲院团应该把剧目建设工作放在首位,重视优秀剧目的积累。创作演出新的剧目是非常必要的,只靠“老演老戏,老戏老演”不符合观众的要求。但编演新戏,既要考虑能不能“叫得响”,也要考虑能不能“留得下”。所谓“黑瞎子掰苞米”式的创作,是一种很大的浪费。过一段时间应该回顾总结一下,看看本院团演过的剧目哪些还可以恢复演出,哪些还可以进一步加工提高,我认为这对剧目的积累和建设是很重要的。艺术节后,对优秀剧目的推广和保留应列入议事日程。

科学技术的发展为戏曲作品的推广和保留提供了新的可能,拍摄成戏曲电影和电视片,以及因疫情的原因而广泛开展的线上演出,带来了很多新情况,需要及时进行观察和研究。

三、向创造经典作品的目标不懈努力

2014年10月,习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》着重论述了坚持以人民为中心的创作导向的问题,同时提出“创作无愧于时代的优秀作品”的任务。这样的作品应是有筋骨、有道德、有温度的作品,应是思想精深、艺术精湛、制作精良,充实而有光辉的精品。习近平同志指出:“我们必须把创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节,努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品,形成‘龙文百斛鼎,笔力可独扛’之势。优秀作品并不拘于一格、不形于一态、不定于一尊,既要有阳春白雪、也要有下里巴人,既要顶天立地、也要铺天盖地。只要有正能量、有感染力,能够温润心灵、启迪心智,传得开、留得下,为人民群众所喜爱,这就是优秀作品。 ”[3]

2021年12月,在中国文联十一大、中国作协十大开幕式的讲话中,习近平同志进一步提出创作经典性作品的要求:“文学艺术以形象取胜。经典文艺形象会成为一个时代文艺的重要标识。一切有追求、有本领的文艺工作者要提高阅读生活的能力,不断发掘更多代表时代精神的新现象新人物,以源于生活又高于生活的艺术创造,以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格,塑造更多吸引人、感染人、打动人的艺术形象,为时代留下令人难忘的艺术典型。 ”[4]一部作品能够在舞台上留得下,成为保留剧目已属不易,但保留剧目并不一定是经典剧目。创造经典无疑是新时代对文艺工作者提出的更高要求。

结合当下,我想大家一定会提出如下的问题:第十三届中国艺术节参演剧目与经典有着怎样的关系?这些作品能够成为经典吗?它们与经典还有怎样的距离?新创作的作品怎样才能成为经典?这些问题都不是一下子就可以回答出来的,但对这些问题的探讨应该有助于经典的创造。

经典作品的产生应是创作实践不断积累的结果。不能认为经典产生之前的其他作品都是无意义的。经典作品的产生确实是不容易的,作品的经典性既表现为其超越同期作品质量的创造性,还必须具有超越历史时空的永久性。“经典之所以能够成为经典,其中必然含有永恒的美、永恒的情、浩荡的气。经典通过主题内蕴、人物塑造、情感建构、意境营造、语言修辞等,容纳了深刻流动的心灵世界和鲜活丰满的本质生命,包含了历史、文化、人性的内涵,具有思想的穿透力、审美的洞察力、形式的创造力,因此才能成为不会过时的作品。 ”[5]我们不能要求每一部作品都成为经典,但应该向这个方向努力。从文学剧本的选材构思到二度创作的布局都应该先树立较高的目标。在这个过程中间,人物形象是否具有一定的典型性是需要特别重视的,因为“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度”[6]。

戏曲塑造典型形象首先需要选择最有利于表现人物并且适于戏曲表现的情节和细节。比如领袖人物本身是具有典型性的,但在戏曲舞台上塑造领袖人物难度是很大的。曾经很长时间里人们纠结于戏曲能不能够塑造领袖人物形象;现在能不能塑造的问题已经解决,但仍存在能不能塑造好的问题。选取什么样的情节和细节能够把青年毛泽东“问苍茫大地谁主沉浮”的豪情和气魄表现出来呢?能把毛泽东在革命斗争艰苦的年代“数风流人物还看今朝”的高度自信表现出来?改革开放以来,已有多部作品做了探索,近期国家京剧院创作演出了《风华正茂》,表现了青年毛泽东的多个侧面,洋溢着青春气息。这些作品都为在戏曲舞台上塑造出更具典型性的毛泽东的形象构筑了阶梯;但要塑造出具有真实历史人物精神气质的典型形象来,还要付出巨大的努力。

我在另外的文章中曾充分肯定昆曲《瞿秋白》取得的成就,作品表现出瞿秋白不同于其他革命烈士的独特的性格,也纠正了以往党史研究中对瞿秋白片面的否定性的认识。但从塑造典型的角度我们还可以进一步提出问题。我们党是在长期的艰苦斗争中不断成长和走向成熟的。早期阶段党的某些领导人必然带有不成熟的一面。对于瞿秋白性格中的弱点、历史局限性的一面是否也可同时表现出来,塑造一个更复杂的形象?作品也为我们提供了这样思考的空间。

戏曲创作还必须考虑戏曲艺术舞台以及剧种的特点。作品所塑造的人物形象与剧种的特点两者达到统一时,艺术效果就会更好。文人革命者瞿秋白之于昆曲,普通农民“骡子”之于赣南采茶戏,《革命家庭》的女主人公方承之于评剧,《踏伞行》之于莆仙戏,《草鞋县令》之于川剧,题材与剧种风格都是统一的,或者说作品丰富和拓展了剧种的风格,所以能取得好的艺术效果。这使我们相信,虽然某些作品目前还未达到经典的高度,但它们无疑为经典的创造提供了有益的经验。

经典作品的出现需要有艺术大师。“新时代需要文艺大师,也完全能够造就文艺大师!新时代需要文艺高峰,也完全能够铸就文艺高峰!”[7]习近平总书记的话是对广大文艺工作者,包括戏曲工作者的巨大鼓舞和鞭策。大师是在艺术创作的实践中产生出来的。虽然不能说参演艺术节这些作品的创作者中哪些人已是文艺大师,但通过艺术节,让他们在创作实践中锻炼成长,是培养文艺大师的康庄大道。更年轻的艺术工作者通过向前辈学习,青出于蓝,超越前辈而成为大师也未为可知。

四、在创造经典作品的艰苦征程中,评论家何为?

面对戏剧创作的新形势和新任务,戏剧评论能做什么和应该做什么?评论家对当前的创作应该抱怎样的态度?我认为,首先应该有满腔热情。剧作家、艺术家和各戏剧院团怀着对祖国和人民的深厚感情,怀着对戏剧事业的深厚感情在认真进行创作,他们的作品在群众中已产生好的影响,他们的努力和成果是值得钦佩和赞扬的。对作品的不足和需要提升的地方,也应抱着热情的态度进行帮助。任何优秀作品、经典作品都不是一下子就能创作出来的,《红楼梦》也曾经过作者“披阅十载,增删五次”。戏剧作品更需在演出前和演出中不断修改加工。在一场座谈会上,一位写过很多成功作品的剧作家真诚地说:剧作者往往是很脆弱的,因此剧作者也需要鼓励。我听说,在一部作品的修改过程中,他在听到批评意见后,曾大哭一场,像生了病一样,然后又沉下心来,重新进行修改。对于创作的艰苦,评论家不能“站着说话不腰疼”。

当然不是说评论只能说好话不提缺点,我们看到作品的不足和待加工之处应该直率地提出来,这才是对待朋友和戏剧艺术真诚的态度。戏剧创作要运用形象思维,但理论的思考可以帮助作者认识生活的本质和客观地认识自己的作品。习近平同志说强调要“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”[8],这四种观点是互相联系的,又各自有不同的角度和内涵,评论家应该运用理性思维从历史的坐标、人民的立场、艺术的和美学的尺度帮助创作者分析作品的成败得失,从而提高作品的艺术质量。评论家也不能自以为是,评论家首先要提高自己阅读生活的能力,提高阅读作品的能力。应该与创作者一起,认真听取群众的意见。黄梅戏《天仙配》的电影导演石挥自述他拍摄电影前到农村和观众一起看戏,了解观众喜欢什么。戏中的渔樵耕读“四赞”与戏的主要情节没有很大关联,他曾想在电影中删去,但看到观众对这一片段有极大的热情,就决定在影片中保留。我们的评论家也应学习这样的精神。

评论家自然也不应该对作品做不切实际的吹捧,不能把题材可能取得的效果说成已经取得的成就,更不能轻易给一部作品戴上“精品”“高峰”“典范”“经典”之类的帽子。经典需要经过历史的考验,不是一个评论家就能评定的。评论家的权威靠评论的可信度,不能靠其他外在的“资格”。

人们常说,评论与创作如车之两轮和鸟之双翼,在努力创造经典的广阔天地中,评论家与剧作家艺术家应携起手来,让祖国社会主义文艺的车轮隆隆转动,让我们的戏剧事业像大鹏一样展翅翱翔。

【注 释】

[1]毛泽东.在延安文艺座谈会上的讲话 [M]//毛泽东选集(第三卷) ,北京:人民出版社, 1991:862.

[2][5][6]习近平.在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话 [EB/OL].(2016-12-01)[2022-09-16].中国作家网, http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/1201/c403993-28915774.html.

[3][8]中共中央宣传部编.习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话学习读本 [M].北京:学习出版社, 2015:8-9,33.

[4][7]习近平.在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话 [EB/OL].(2021-12-15)[2022-09-16].光明网 , HYPERLINK "https://m.gmw.cn/ baijia/2021-12/15/35381527.html" https://m.gmw.cn/baijia/2021-12/15/35381527.html.