谭元寿(1929-2020),著名京剧表演艺术家,多数当代听众中“最优秀的京剧老生演员”。两年前,谭先生的离世令几代爱戏之人悲痛惋惜,10月9日为谭先生逝世纪念日,中国音网特此推出本期资源赏析。

中国音网「戏曲子库」收藏了谭元寿先生数百首演唱录音和专辑曲目,包括数十张在北平、香港等地的现场实况录音,京剧精萃集等。这篇文章原载于“文汇笔会”(2020年11月),作者为知名戏曲学者张斯琦先生。通过文字与试听音频,我们共同来回顾谭先生与戏台相伴的一生,同时一窥京剧艺术在20世纪后半叶的历史微缩场景。

2020年10月9日下午,微博与微信上骤然传来了谭元寿先生逝世的讣闻。虽然我们心里知道,这个告别的时刻早晚会到来,但当它真的到来时,那种冲击与痛感,是难以用文字表达的。张学津、梅葆玖、马长礼、谭元寿等等,这些我们曾经天真地认为永远不会老去的光辉形象,竟在此十年间先后匆匆与我们作别,就像大家都在说的一句话,“一个时代真的就这样结束了”。

对于没有见过“四大须生”的80后、90后乃至更往后的观众来说,谭元寿先生,大概是这几代人所能见到的最全面、最优秀的京剧老生演员了。《战太平》的花云,《定军山》的黄忠,《打金砖》的刘秀,《连环套》的黄天霸,《琼林宴》的范仲禹,《群英会》的鲁肃,《卖马》的秦琼,《桑园寄子》的邓伯道,《失空斩》的诸葛亮,《四郎探母》的杨延辉,《乌盆记》的刘世昌,这些几乎与京剧同龄的剧目,被谭鑫培、余叔岩、谭富英、孟小冬、杨宝森、李少春等前辈大师演绎到极致。有多少文字评论和口头回忆留存下来,描述他们演得何等精彩,神乎技矣。然而大师们留下来的影像却微乎其微,以致他们的舞台艺术几乎变成一种传说。但只要看过谭元寿先生这些戏的演出现场,哪怕是录像,也会让人坚信,当年文字里所描述的光彩与神奇,一定是真实存在于舞台上的。即便元寿先生不能和他之前谭余体系的大师们比肩,他的舞台艺术与历史功绩,依然无可替代。

说起谭元寿先生,就必然要说到他的家世——京剧的谭氏家族,至今七代从事京剧,而且都继承谭派老生艺术。他的曾祖谭鑫培,是四海一人的伶界大王,是对整个京剧的发展产生深刻影响的一代宗师。他的父亲谭富英是谭门的中兴人物、新谭派的开创者。到谭元寿先生已是第五代,他生在1928年,正是谭富英刚刚崭露头角的时代,不久谭小培便收回大外廊营祖居,谭富英的演艺之路也更加顺畅,可以说元寿先生的诞生为整个家族带来了福气,当然更是谭小培、谭富英父子辛勤努力的成果。

1935年7月26日,未满七岁的谭元寿,以乳名谭百岁第一次登上舞台,与父亲谭富英共同演出《汾河湾》,地点在北京开明戏院。这一年的12月,谭富英与程砚秋到上海演出,带着谭百岁同去,在黄金大戏院又演出《汾河湾》,还拍了剧照。这些都注定谭百岁之后要继承家业,享受着家族荣誉的光环,也承担着超乎常人的压力。

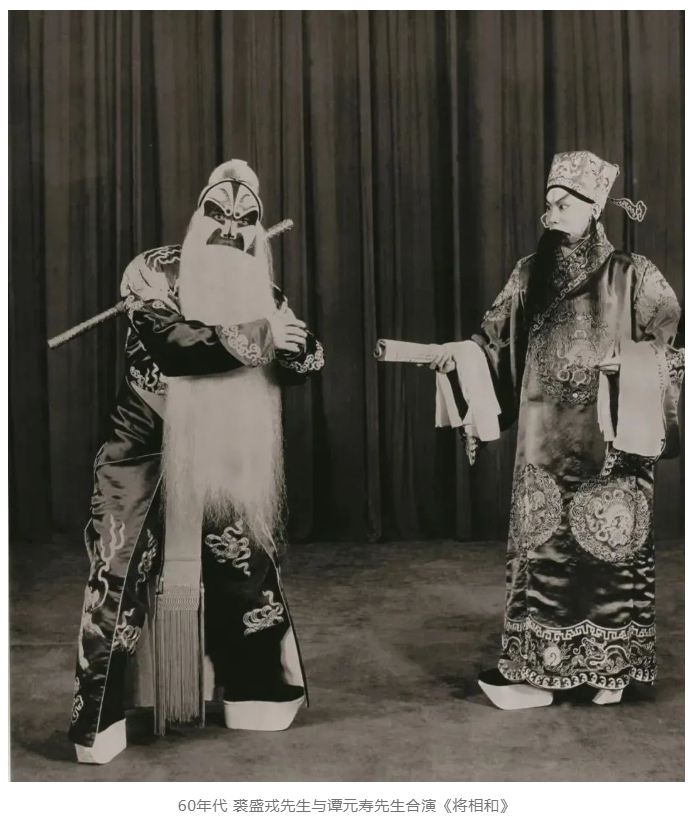

50年代中期,回到北京的谭元寿先生加入北京京剧团,亲历了马、谭、张、裘、赵五大头牌并立的繁荣时代。作为青年主演的他,以武戏演出为主,并参与了《秦香莲》《官渡之战》《赵氏孤儿》等多出大戏的排演。仅与马连良合作《赵氏孤儿》“说破”一场,其中的收获与进益,恐怕比单在舞台上唱几年戏还要多,着实是一般演员求之不得的。1961年后,随着谭富英的退隐,谭元寿先生开始大量演出老生戏,裘盛戎提携他演出《将相和》。1963年北京京剧团赴香港演出,他主演的《失空斩》《打渔杀家》均得到好评。近年面世的录音资料中,有著名琴师王瑞芝在这一时期为他伴奏的《八大锤》《战太平》《琼林宴》等戏,唱腔、劲头在谭余之间,古朴与细腻兼而有之,很见格调,那时他的演唱功夫已经很深了。

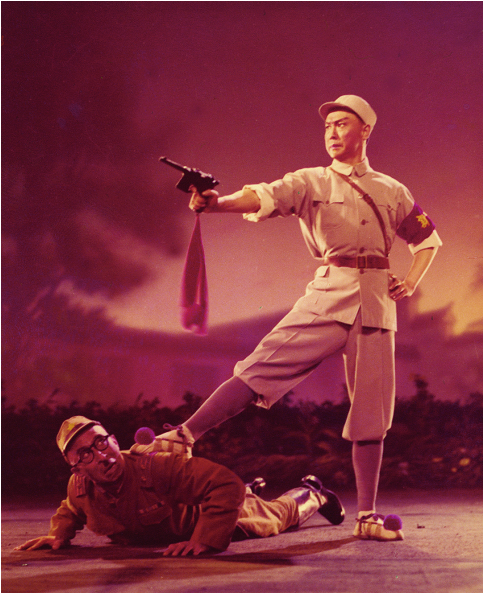

二十余年的艺术积淀,在谭元寿先生主演《沙家浜》的郭建光时,得到了一个新的组合与升华,甚至可以说是一个飞跃。一段“朝霞映在阳澄湖上”,谭富英、王瑞芝等多位大家为他把关,一字一腔地修改。“听对岸响数枪声震芦荡”,运用谭余派《战太平》名句“头戴着紫金盔齐眉盖顶”的唱法,后面融汇了一些杨派武生的唱念与身段。这些传统技法,全都化在谭元寿的身上,脱胎换骨般地塑造出一个新的形象。《沙家浜》的创作、演出过程,让谭先生真正成为舞台中心,使他更加自如地运用各种舞台表现手法。这种优势,在“文革”后他恢复传统戏时集中体现出来,他复排的诸如《桑园寄子》《将相和》《群英会》等传统剧目,避免了熟极而流的油气,很能打动观众,既保留了传统戏的格调,又有时代气息。

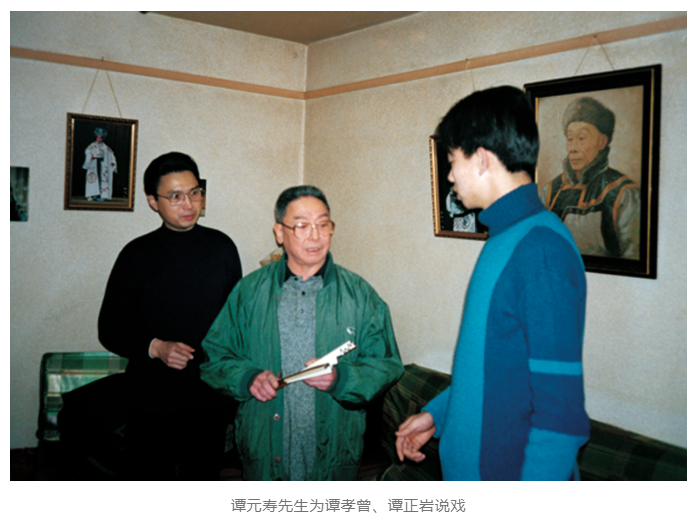

在我们的印象中,谭元寿先生到七十多岁时依旧在舞台上生龙活虎。演《阳平关》这样的大戏,刀下场的“串腕儿”还是那么利索,“挡棒攒”哪怕稍慢一点,也要一丝不苟地走下来。《连环套》的“拜山”,节奏仍然紧凑,念白丝丝入扣。后来随着年事渐高,才由演一出戏,变为演一折戏,再减为化妆清唱、便装清唱。那几年演《龙凤呈祥》,“洞房”一场的顶级阵容,一定是梅葆玖先生与谭元寿先生合演。只看这一场戏,观众也觉得很满足。哪怕谭先生只是在台上站一站,说几句话,大家都会觉得心定。2017年9月8日纪念谭鑫培诞辰170年的演唱会上,谭元寿先生在儿子谭孝曾、孙子谭正岩及众弟子的簇拥下,再次演唱谭派名作《定军山》“这一封书信来得巧”,老先生依然庄重凝神,认真地连唱带做,那是一个令人极为动容的场面。

前些年,微信朋友圈流传着一段谭元寿先生89岁时在家中吊嗓演唱《秦琼卖马》的视频,合作多年的王鹤文先生为他操琴。有些字、有些腔,谭先生已经有点模糊了,但他仍是用尽全力在唱,筋骨毕在,人书俱老。看这段视频的感觉,就如同看到汉代《熹平石经》的残碑,斑驳不掩其古意,残损不减其光华。对京剧艺术的执着与虔诚,是谭元寿先生毕生的信念,我们相信,这种信念会激励谭门的后人与传人,在继古开新的道路上奋力前行。