山西晋城上党八音会陈宁乐班 2009 年来到中央音乐学院举办专场音乐会,其中演奏了一首名为《大十番》的传统套曲。仅就曲名而言,十番锣鼓音乐多存在于苏南、京津地区,具有数列结构的特征。那么上党八音会里的这首《大十番》是否具有其他十番锣鼓乐曲中的数列结构?是否与苏南十番锣鼓具有亲缘关系?

这首《大十番》无论是在《器乐集成·山西卷》,还是在当地的内部谱集中都被收集在内,并被选作代表曲目在中央音乐学院演奏,说明这首曲子在当地的重要性。本文的立意在于通过对《大十番》的分析来解释这首乐曲的定位与价值,并结合与苏南十番锣鼓《万花灯》的对比,揭示音乐在流传过程中的变异与丢失。

一、上党八音会乐曲《大十番》

1.基本结构

上党八音会是晋东南一带百姓喜闻乐见的民间吹打乐形式,表演曲目丰富,曲风欢快明朗。《大十番》①是上党八音会中一首传统打击乐套曲,风格相比其他曲目更为古朴典雅。它共含十支曲牌,另加尾声,整首套曲在结构上可分为五大部分:

第一部分:引子[盘头]

第二部分:[万花灯]、[武夜城]和[慢流]

第三部分:[文夜城]和[七五三]

第四部分:[柳春景]、[挂花灯]、[紧流]和[收江南]

第五部分:锣鼓段尾声

这种划分的主要依据是整曲由慢到快的布局。十支曲牌的安排具有逻辑和音调的统一性。所谓逻辑的统一性体现在每支曲牌都由头-主体部分-尾三部分构成,结构清晰,而整首套曲亦包含引子、主体与尾声;音调的统一性体现在不同曲牌间的某些相似的旋律因素,体现出套曲在形成过程中各个曲牌之间的相互借鉴、吸收、融合的过程。

十个曲牌中的六个都能从字面含义找到与其结构特征的关联,如:[盘头]、[七五三]、[武夜城]和[文夜城]、[慢流]和[紧流],这些曲牌名称都被赋予了实际的音乐本体意义,无论是“头”、“七五三”、“武”与“文”、“慢”与“紧”,均在一定程度上体现出曲牌结构、乐器编制、速度等方面的意义,也从某种程度上反映出艺人对传统音乐的思维方式。

在《大十番》的十个曲牌中,由于数列结构曲牌[慢流]对理解乐曲的流传变异有特殊意义,所以特取这个曲牌做简要分析。

2.数列结构鱼合八型曲牌[慢流]

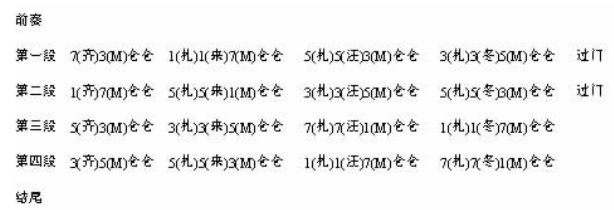

该曲牌与苏南十番锣鼓中具有数列结构的″大四段″很相似,整体结构呈现″鱼合八″的形态。之所以说具有大四段的特征理由如下:该曲牌由四段构成,每一段中含四个乐句,除了每段的第一乐句外,每个乐句含四个固定的音色组合(每段第一句只含三个固定音色组合),每个音色组合由不同的字节数构成,四种音色组合变化发展而构成[慢流],整体结构见下图 1,每一行为一段,横向从左至右分别是每一段的四个乐句(其中数字代表字节数,括号中汉字齐、扎、汪等代表乐器音色,M 代表旋律):

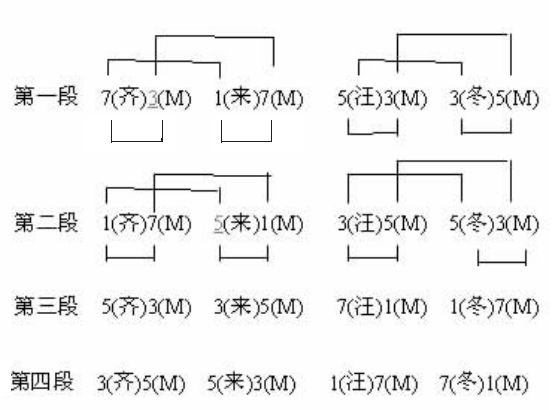

在数列关系方面,每一句的“扎”和特性独奏音色的字节数相同,而每一句的特性独奏音色的字节数与旋律的字节数形成″鱼合八″的形态 (第一段第一句和第二段第二句除外),每一段所含四句的四种特性独奏音色和旋律的字节数均不同,其数列组合规律是每一段的第一和第二乐句的特性独奏音色之和,以及第三和第四乐句的特性独奏音色之和均等于八;每一段的第一和第二乐句的旋律字节数,以及第三和第四旋律数节数之和也等于八。如下图 2 所示:

从上图可以清楚地看出每一句特性音色和旋律字节数的合八关系。但美中不足的是在两个句子中出现了问题,分别是第一段的第一句(前两个字节数 7 和 3)和第二段的第二句(第三和第四个字节数 5 和 1)。如果把第一段第一句旋律字节数变为 1,第二段第二句“来”的字节数变为 7,则[慢流]的数列结构更加缜密。笔者核对了采风中录制的音响,个人的记谱和《器乐集成·山西卷》中的乐谱,可以确定此“瑕疵”是确实存在的。这两处“瑕疵”的出现揭示出流变的意义。

二、苏南十番锣鼓乐曲《万花灯》

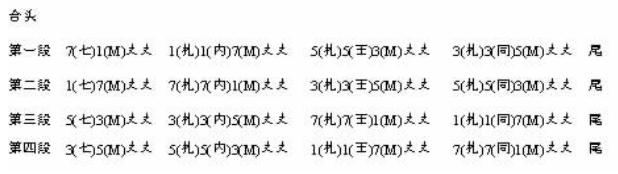

苏南十番锣鼓起源于江苏一带,是一种独特的民间器乐合奏形式,其广泛运用通过不同打击乐器与旋律乐器演奏节拍字节数的变化,从而构成特色的数列结构特征。《万花灯》②是一首笛吹粗锣鼓曲,共由十六支曲牌构成,其中包含数列结构的[大四段],是一首典型的苏南十番锣鼓曲。其[大四段]

整体结构下图 3:

通过上图可见其与《大十番》中[慢流]具有基本相同的结构,也呈现出“鱼合八”的形态(见图 1),但也有几点不同之处。首先,[大四段]的数列结构完满,没有[慢流]中的两处瑕疵;第二,所用乐器及演奏方法有所不同,体现在特性音色的记写在[慢流]中为齐-来-汪-冬,在[大四段]里为七-内-王-同。第四,整体结构方面,[大四段]的“合头”仅为一句锣鼓段,精简短小,每一段尾为一句相同的锣鼓段,不似[慢流]在前奏和过门处都有变化拓展。

三、《大十番》与《万花灯》之间的流变关系分析

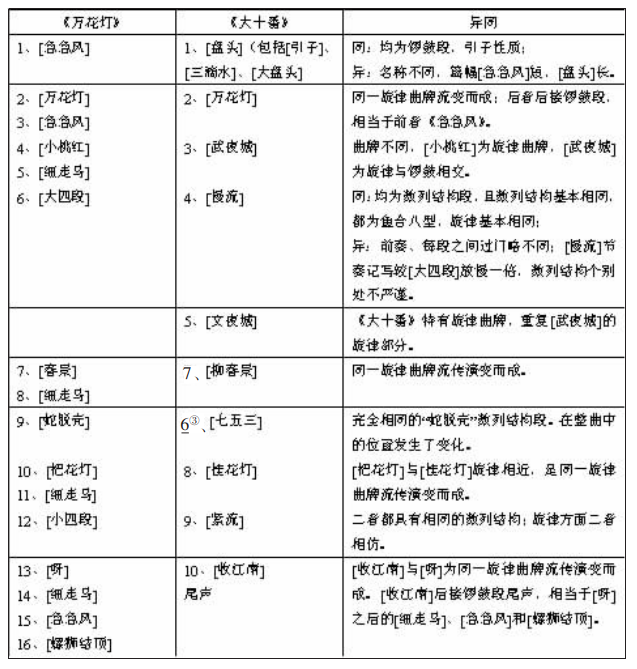

1.两曲的比较

上文对比了两曲中最具特征性的一个数列结构曲牌,已可见二者之间存在流变关系。而《大十番》在整体结构上也与

《万花灯》具有很大关联:

表 1

2.民间观点

《大十番》现已作为上党八音会的一首传统套曲,这首乐曲之所以受到当地如此大的重视,原因之一是其“十番”的名称被解释为与“八音”有关。

明万历年间沈德符《野获编·词曲·俗乐有所本》:“又今有所谓十样锦者,鼓、笛、螺、板、大小钹钲之属,齐声振响,亦起近年。吴人尤尚之。然不知亦沿正德之旧。”明叶梦珠《阅世编·纪闻》:“吴中新乐,弦索之外,又有十不闲,俗讹称十番,又曰十样锦。其器仅九:鼓、笛、木鱼、板、拨钹、小铙、大铙、大锣、铛锣,人各执一色,惟木鱼、板,以一人兼司二色。”

上述两段文字在《器乐集成·江苏卷》与《上党八音会》两书中都有引用,却被用来引证不同的观点,前者得出的结论是“十番锣鼓至迟应产生于明代 16 世纪之前。……四百多年前,十番锣鼓已在苏州一带盛行”④;而《上党八音会》中则强调了文献中提到的乐器:“万历年间,出了一种叫[十番]或[十样锦]的器乐合奏。它共有鼓、笛、木鱼、板、拨钹、小铙、大铙、大锣、铛锣九种乐器,这些乐器中,除木鱼与板由一人演奏外,其余乐器均人手一件。这样,一个乐队共有八个人。”⑤可见,《器乐集成·江苏卷》中更想证明十番锣鼓的历史以及在江苏地区流行的时间,而《上党八音会》的编者更倾向于把“十番”看作一种八个人演奏的器乐合奏形式,来证明“十番”与“八音会”的联系,从而在某种程度上解释了当地“传统套曲”《大十番》、《小十番》、《十样锦》的命名。

虽然《大十番》早已是上党八音会公认的传统曲目,但通过本文的研究对比,可以看出这首套曲是从苏南地区传入的。

3.源与流的例证

为何《大十番》是从苏南地区传入山西而非反之?笔者思考如下:

首先,苏南地区的十番锣鼓发展较为成熟,呈体系化、规模化,具有严谨的数列结构;而山西的三首曲目(其他两首为《小十番》与《十样锦》)只是十番锣鼓乐的个别现象,特别是数列结构只用在了《大十番》中,其他两曲数列结构不明确。

其次,《大十番》的变异不仅改变了部分旋律与曲牌,而且严谨的数列结构的思维也有所丢失。通过之前的分析对比可以发现,《大十番》中的[慢流]与《万花灯》中的[大四段]相比,数列已经不严谨。笔者通过对当地民间艺人的访问也了解到,八音会的演奏者们脑海中没有数列结构的概念,对[慢流]中的数列毫无认知。这说明八音会在演奏这一曲子时,对于十番锣鼓仅限于模仿,艺人们尽管演奏了数列结构的乐曲,但没有数列结构的思维模式。

这种数列思维的丢失还体现在记谱方面,《万花灯》段落清晰的记谱让人们可以一眼看出其中的数列结构;而《大十番》则不然,其采用两行谱的记谱方式,一行为旋律谱,一行为打击乐谱。在打击乐谱中扎、特性独奏音色、仓、过门相交杂,很难一眼找出其间的关系,必须通过细致的分析才能缕析出其中的数列结构。《大十番》的记谱者也对其中的数列结构毫无概念。

4.山西特色的融入

虽然《大十番》为外来传入的乐曲,但它作为上党八音会的一首传统保留曲目,还是具有了上党吹打的很多特点。

其中很重要的一点是,《万花灯》原是笛吹粗锣鼓曲,而《大十番》变为唢呐吹而不再有笛。传统的十番锣鼓通常用笛作为主奏乐器,象征着一种庄严肃穆,而这里向唢呐的演变体现出了民俗性的特质,融入了山西上党音乐欢快火热的特征。

此外,整体速度安排也更倾向于上党音乐“徐本疾解”、“始缓终急”的曲体结构形式。这首《大十番》整体的速度安排是前面徐缓的铺陈,逐渐加快,最后迎来火热的结尾。而这种以慢行起奏,快速收尾的结构正是上党吹打乐的特征,与汉唐古韵颇为类似。从笔者采风所观看的八音会“擂台赛”中可知,现在所奏的八音会曲目都还运用这一速度模式。《大十番》在保留《万花灯》整体结构不变的情况下,加入了自己特有的曲牌[武夜城]和[文夜城],并且把《万花灯》中[急急风]、[细走马]、[螺狮结顶]这些锣鼓曲牌从名称中去掉,变为与旋律曲牌相衔接的锣鼓段。而在相同的曲牌中有的也换成了不同的名字,做了自身的变化发展。对曲牌与曲牌名称的改变已经融入了很强的民俗性。变化后的《大十番》只有十个曲牌,与曲名中的“十”正好相吻合,不知这是否也是当地艺人根据自身对“十番”的理解而做的刻意安排。

《大十番》现在是八音会内部众所周知的一首传统套曲,确实具有很浓烈的地方特色。但其与如今多被演奏的八音会表演曲目在风格上还是有所不同的。由于其结构冗长,没有其他八音会吹打乐曲目那么热烈欢快,没有很多炫技的成分,保留了古朴的遗风,所以通常在表演中不会演奏,或者只演奏几个曲牌,或者把其中的某几支曲牌与其他曲牌连缀演奏。除非有特殊需要,如来中央音乐学院演出需要展示当地传统之时才会完整演出。

结 语

乐曲的流传变异广泛存在于中国民歌和曲牌小令中,然而作为一整首器乐套曲的完整移植流变并不多见,《大十番》正是这样一个典型实例。而作为由曲牌构成的套曲,《大十番》的流变也正是曲牌流变的结果,在继承与丢失中,体现着不同地域民间音乐的风格,不同文化中艺人们的技艺与思维。

传统是在各地区人们不断的互动中相互影响而形成的,正如《大十番》,虽然来源于苏南,但早已是上党地区代表性的传统曲目,这份对当地传统音乐形式的认同感深深扎根于上党艺人们的心中,令他们引以为豪。所以辩证地看待各地音乐的“传统”,也是《大十番》给我们带来的思考。

①此文参照的谱例见中国民族民间器乐集成全国编辑委员会编 《中国民族民间器乐曲集成·山西卷》, 中国 ISBN 中心 2000 年版,第1072—1092 页。

②谱例见杨荫浏《十 番 锣 鼓》,人民音乐出版社 1980 年 版,第 117—122 页。 (《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》中第 483—488 页也有此曲,记谱与杨荫浏谱一致。 )

③在《大十番》中,[柳春景]为第七段,[七五三]为第六段,与苏南《万花灯》中的[春景]和[蛇脱壳]颠倒。

④中国民族民间器乐集成全国编辑委员会编 《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》,中国 ISBN 中心 1998 年版,第 475 页。

⑤郭振朝《上党八音会》,北京:中国戏剧出版社 2008 年版,第 99 页。