在我国民族管弦乐事业正如火如荼开展的当下,为学生乐队创作一部民族管弦乐队作品无疑具有极为重要的意义。中国当代作曲家杨青先生的《青少年民族管弦乐队指南》(下文简称《指南》)专门为学生乐队而创作,以展现我国民族管弦乐队中的民族乐器为主要思路,以中西方融合的审美观展示艺术作品的时代特色为目的,旨在推动新时代中国民族管弦乐事业的传承和发展。

《指南》经过6到 8个月的策划,完成于 2020年 8月底,并于北京市十二中进行排练和演奏。《指南》是一部以剖析民族乐队各个乐器、各种组合以及各种音色来全方位展示民族管弦乐器与乐队的作品,和以往多有特定情感宣叙以及内容要求的管弦乐作品不同,其更具有一种教科书的样式和意义。本文结合《指南》的创作背景,对该作品的时代价值以及“洋为中用,古为今用”的创作思路与手法进行分析,阐释该作品对于深入开展青少年群体美育工作所起到的积极作用,及其在助力中国民族管弦乐事业发展、推动传统文化创造性转化、创新性发展等方面所具有的重要意义。

一、实践美育传统的学生乐队

北京市十二中金帆民族管弦乐团成立于1984年,由时任该校校长的陶西平创立,是美育变革之下对学校整体改革的重要成果。该乐团在短短几年时间便成长为北京市中小学代表性乐团,许多民乐界老前辈(如彭修文等)都曾在该乐团指导学生,并多次走向国际舞台。现在的金帆民族管弦乐团更是以其出色的实力,屡次收获各项荣誉,培养出众多艺术骨干,为全国各地中小学美育起到了示范带头作用。

美育实践在民族音乐教育中起着至关重要的作用。在青少年群体中扎实开展美育工作,一直以来都是金帆民族管弦乐团的重要任务,也是此次杨青先生与该乐队合作的目标之一,满足了向青少年宣传、普及、传承中国民族管弦乐的需求。音乐作为一种载体,特别是承载世界多元之美的载体,可以通过时间的流动展现出有序、活泼、丰富的美,在一种理性结构下形成对艺术美的感性认知。以民族音乐实践美育传统、以艺术教育引领美育,是激发青少年的美感、引导学生提升文化素养与感悟民族精神的重要途径,也是紧扣时代脉搏、弘扬中华美育精神的体现。通过美育实践,能够将艺术形式带来的美感与爱国情怀、民族精神等深层次的文化内涵影响青少年,在潜移默化中实现以艺化人、以美怡情、以美育人的目的和作用。

杨青是北京市教委聘请的金帆乐团评审委员之一,《指南》正是专为金帆民族管弦乐团而作,杨青也曾到乐队排练现场进行指导。在校方对作曲家本人的一次采访中,他曾提到,“北京市第十二中学对于民族管弦乐队一直以来的关注和重视使我感慨,也使我思考如何能传承这种精神,并把中国民族管弦乐事业在青少年中发扬光大。创作一部中国版本的《青少年民族管弦乐队指南》正是弘扬宣传这一乐队形式,使青少年能更好地了解该乐队的最好办法”。事实上,杨青先生正是借鉴了英国作曲家本杰明 ·布里顿以创作《青少年管弦乐队指南》这一作品来让青少年初步认识和了解西方管弦乐队各种乐器的思路,创作了这首以特殊的音乐陈述方式来让青少年初识民族管弦乐队的乐曲。布里顿的《青少年管弦乐队指南》创作于1946年,是为教育影片《管弦乐队的乐器》而作,该曲以一段舞曲主题(珀塞尔主题)及其系列变奏来架构音乐内容,并通过精妙的乐器声部编排,将西方管弦乐队中的木管乐、铜管乐、弦乐、打击乐这四组乐器一一向青少年展示,兼具艺术性与通俗性。杨青所作中国版的《指南》则是剖析民族管弦乐队的各个乐器、各种乐器组合以及展现各种乐器音色的作品,通过吹、拉、弹、打这种按演奏方式分组的乐器声部的不同组合来阐释中国声音美学。其既有宏大的样式,又有细腻深刻的表达,是中国民族管弦乐队独有的中国之声。杨青希望中国青少年群体能够通过该作品了解、认识民族管弦乐,在音乐中探索中国人的审美观念与审美经验,同时也让世界真正了解历经百年发展与变革的中国民族管弦乐队。

音乐作为个人及社会的重要精神力量,在当下成为一种必要的需求,我们需要音乐传递希望和信念,需要音乐表达内心和振奋精神。《指南》以民族管弦乐带领青少年群体振奋起来的做法是巧妙的。青年人在音乐的世界里是很有力量的,管弦乐的形式恰恰可以承载和传达这样丰富的力量。作曲家通过不同乐器声部的组合,不仅奏出中国民族管弦乐队特有的声音,同时也奏出中华民族的文化底色和精神内涵,符合当下抗击新型冠状病毒肺炎疫情时期所需要的富有生命力的新创音乐。借音乐之力,使人们的情感彼此靠近,从而为抗击疫情赋能。在音乐中呼吸和聆听,感受不同乐器声部间彼此交集,可以建立起一种以积极情绪为主要内容的联结。特别是选择青少年这一群体为主要对象,通过青少年与民族乐器之间充满活力的交响,从而生发出对于民族的认同感和自豪感,这对当下社会的发展具有重要意义。

作为一支学生乐队,在新时代的发展之路任重道远。以优秀的青少年群体、管理者与指挥为基础,杨青希望该乐队可以通过委约新作品和重演经典作品将民族音乐传统之美构建成立体式、开放式的美,让孩子们借由音乐这一承载方式更好的建立起对本民族文化的热爱和认同感,从民族管弦乐的蓬勃生机中感受形式、领悟意义,进而坚定文化自信。他以信仰、情怀与担当打造了《指南》的筋骨,使其有生命、有温度、有正气,这样的想法和实践在当下青少年美育工作中是可喜的,应给予关注和支持。

二、以核心音程为基的音高组织方式

《指南》是一部以主调风格为主的作品,其主题突出、音乐形象鲜明。作曲家采用多种民间音乐素材来打造风格明确的民族性旋律,并通过集中使用核心音程将乐曲中形态各异的旋律以及多声部的纵向构成方式进行有机地统一。

该作品主要使用四种核心音程,可从谱例1所示引子旋律窥之。引子的风格如山歌般悠远绵长,又兼具华丽的装饰性特征。其旋律骨干音由“ D—A”两音组成, “G”“B”两音环绕于“ A”音的上下方,其中使用的纯四度、纯五度与大二度则是全曲的核心音程。此外,在该乐句的结尾处,以三十二分音符律动直线下行的旋律片段也使用了大、小三度的核心音程。作曲家正是以这几种核心音程为基础,通过音程的移位、组合将整个乐曲的旋律风格统一起来,又在形态上呈现出多样化的特点。在核心音程控制下的纵向音高结构又可分为两种:一种是四五度叠置和弦,另一种是三度叠置和弦。作曲家通过对这两种不同的音程组织方式进行穿插式运用,或以四五度结构强调音响的色彩性,或以三度结构强调音响的功能性。

谱例2所示是使用四五度音程叠置的几种不同纵向结构。其中,第 5小节和第 43小节的音高结构较为简单,仅由纯十一度音程(纯四度音程)和纯五度音程(旋律声部低八度重复)所构成。这样的结构大多用前景声部,旨在突出中国民族音乐的风格特点和表明旋律的和声指向,并对旋律进行一定程度的“加厚”。第1小节和第 25小节的音高结构相对复杂,它是由两对四度或五度音程通过纵向叠置构成,一般多用于背景声部,又因其排列法的不同而在和声色彩上有所区别。第 35小节则是由三对四度音程纵向叠合而成,整体色彩感较为厚重。

三度叠置的音高结构也常被作曲家运用于该作品之中,其开篇的乐队合奏主题便是由此结构的三、七和弦所构成,和声序进感较为突出,具有西方共性写作时期的功能性特点。由谱例3可知,该主题第二句的和声始于主和弦,之后向下属和弦、降六级和弦、“那不勒斯”和弦离调,又经由附加六音的属七和弦与主和弦的正格进行得以完满解决。作曲家意在通过这样的音高组织办法来增强调式的不稳定性、倾向性与动力性因素,为整个音乐的发展提供必要的内在条件。

三、具有文化辨识度的乐器使用

19世纪末20世纪初,以学堂乐歌创作为标志,中国进入新音乐的发展时期,多声思维成为作曲家进行写作的重要收获。但如何将西方多声思维融入中国传统音乐一直是处于探索中的课题:一方面,利用民族民间音乐元素写作管弦乐,如管弦乐组曲《山林之歌》;另一方面,以民族管弦乐队编制创作管弦乐曲,如《指南》。二者都是西方多声写作技法的本土化尝试,也是管弦乐写作思维上的不同侧重。

以同样是借鉴布里顿《青少年管弦乐队指南》写作的两部中国版《青少年管弦乐队指南》为例,与华人作曲家于京君在作品《青少年管弦乐队指南中国版》(2018年由上海爱乐乐团首演于国家大剧院)中使用民歌《茉莉花》的“仿作式变奏”手法来展现中国语言不同,杨青的《指南》使用民族音乐曲调素材的同时,更侧重于乐队编制这一层面,通过使用以中国民族乐器为核心的民族管弦乐队来演奏中国声音,担负着向青少年展示民族管弦乐队中各乐器音色、音响的重要任务。二者的差异在于音乐陈述方式的不同。这是两部创作思维不同,但同样重要的管弦乐作品,都是在当下管弦乐创作中实现中西合璧的精品佳作。

《指南》使用上涵盖“吹、拉、弹、打”四大类乐器,具有鲜明的民族气质。如吹管组的梆笛、曲笛、高中低音笙、高中低音唢呐;弹拨乐组的扬琴、琵琶、柳琴、中阮、大阮;拉弦乐组的二胡、高胡、中胡、大提琴、低音提琴;打击乐组的定音鼓、排鼓、中国大鼓、钹、中国大钹、小钹、三角铁、拍板、锣、大锣、四面锣、颤音琴以及色彩乐组的箜篌等12种乐器和民间打击乐形式。其中,吹、拉、弹三组选取的均是乐队中最为常规,同时也是青少年耳熟能详的乐器。

作曲家对于乐器声部的选用及安排,主要是考虑到向青少年展示民族管弦乐队编制中不同乐器的音色、音响等个性特点的需求,这一点与布里顿为青少年介绍管弦乐队乐器及其组合的意图如出一辙。而与布氏不同的是,这部作品剖析的是我国民族管弦乐队自己的乐器和声音,有着自己特定的情感宣叙方式和特定的内容表达,也展现了来自东方的独特审美要求。

具体来看,作曲家主要选择以乐器单独呈现和以族群或乐器群组组合出现(齐奏、合奏)这两种民族乐器呈现方式。前者有如鸽群飞过般鸣响的竹笛主题展示,又有以竖琴为伴奏的琵琶主题呈现;后者则根据同族或乐器群组间乐器的音色个性,安排不同乐器组依次登场。例如,该作品第35—38小节(谱例 4)使用唢呐进行独立陈述,将高音、中音、低音唢呐通过由低至高依次叠入的方式搭建和声式旋律,彰显出唢呐异乎于其他吹管乐器的独特音色和强大的音量威力。又如,在笙的独立陈述中,杨青根据音高进行多声部的安排,使用中音笙对高音笙进行下五度模仿、低音笙对中音笙进行下十四度(下七度)模仿,并通过同族乐器的先后进入,充分展现出主题在不断运动发展后的新形态(谱例 5)。相比布里顿在《青少年管弦乐队指南》的最后采用赋格曲进行多声部构成的方式来说,杨青将这种复调模仿式陈述(简单模仿、节奏模仿、卡农式模仿等)广泛且灵活地运用于乐曲各个部分,以相对中庸的做法将中国传统文化的精神内涵蕴含其中。

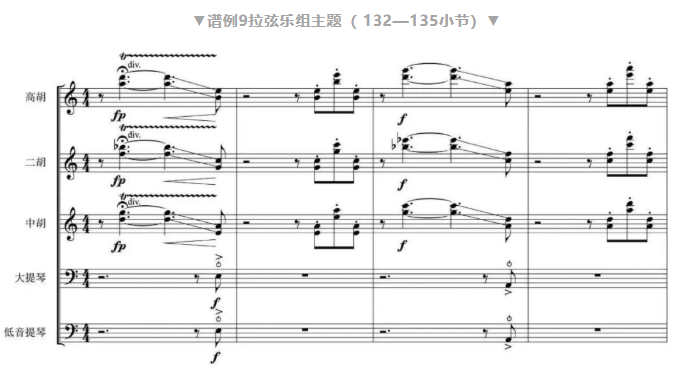

音色接近的乐器如若集中放在一起且按先后顺序展示,其呈现出的音响过于单调,而以群组的形式进行演奏则能产生丰富的音响效果,从而在听者心中留下深刻的印象。以弹拨乐组为例,作曲家根据各弹拨乐器的音高特点,让扬琴、柳琴、琵琶与中阮、大阮各自成组,以此进行中、高音组与中、低音组乐器的对话式陈述,充分地展现出弹拨乐器的音色特点与性格魅力。大提琴与低音提琴则通过“分裂”式的低音伴奏为它们进一步提供了律动支持(谱例6),共同构成并完善了对音乐形象的表达。又如,在拉弦乐组的独立陈述中(谱例 7),依次进入的高胡、二胡和中胡构成了时间间隔为一拍的三声部节奏模仿,同时在纵向上具有和声性特点,这种多声部构成方式既是对材料的集中展现,也是构成音响推动力的主要因素之一。

除上述弹拨乐组和拉弦乐组外,还有打击乐组、吹管乐组,作曲家根据民族管弦乐队四个乐器组的音响特点,在不同段落作单独或群组的陈述和展示,充分展示了作曲家的创作意图以及这首民族管弦乐作品的“秩序感”思维。吹管乐组以飘然的气质担任开场,弹拨乐组以柔和且富于叙述性的特点进行衔接,色彩、打击乐组以独特的噪音式音响进行一定程度的调节对比,拉弦乐组结合整个乐队的合奏最终将乐曲推向高潮。由此,四个乐器组各司其职,并共同构成了具有中国传统音乐“起承转合”特点的四部分结构(表1)。在这个乐曲大的“起承转合”基本构架内,前三个部分又通过主奏乐器的改换表现出了再现三部性结构原则。

由上述可见,相比于布里顿在《青少年管弦乐队指南》中,以主题、变奏、赋格段的顺序进行结构布局的方式,杨青的作品在结构方面实则是有着更为独特思考的。他使各种音色更加有机地参与到了对曲式结构的控制之中,同时也使曲式结构的功能性反过来不断地影响着音色的陈述顺序和音响的表现方式。这样的结构方式比起布式之作更有向心力、结构力,同时也更体现出中国本民族音乐文化的深入影响。

挖掘中国传统音乐语言素材,并在作品整体构思之下完成细腻化的表达,是这首作品的独到之处,也是作品具有文化辨识度的重要原因。比如,作曲家在打击乐组中有5小节使用了中国民族打击乐合奏形式“打溜子”(湖南省湘西土家族苗族自治州的传统音乐)(谱例 8),这一独特形式的创新使用,凸显了民族打击乐音响具有的整体性魅力,是打击乐声部最精彩的部分。以小钹与大钹的慢奏闷击开始,三个打前半拍(大钹闷击),三个打后半拍(小钹闷击),6位打击乐在“打溜子”部分通过分批、依次进入(从 2人到 4人再到 6人)且逐渐加快演奏的方式,在较自由的氛围中,使音响呈现出由弱渐强的效果,迅速、直接、有效地在听者耳中建立起原汁原味的民族打击乐的音响形象。在极具张力的反复展示过后,打击乐手随机退出,简短的片段给听者留下深刻而又个性的听觉体验。

“打溜子”过后,作为该曲第二打击乐的中国大鼓再度回归,与打击乐组起始部分遥相呼应,鼓手敲击鸣奏,在隆隆鼓声中达到酣畅淋漓的状态。在诸如第130—131小节等段落中,作曲家更是充分使用了各种各样的民族打击乐器进行器乐合奏,甚至使用较为特殊的以四面锣置于中国大鼓鼓面的技法来塑造个性的音响形象,颇具传统民间音乐风格。在鼓点节奏声中,乐曲的音响表达逐渐引向生机勃勃的拉弦乐组,幽默、连贯的弦乐开始接棒。

由于拉弦乐组的音色特点也是较为相近的,因此作曲家在对该组进行展示时也采用了群组性的陈述办法(谱例9)。拉弦乐组也借用了具有民族特色的演奏形式——既是旧识亦是新知,河南坠子通过转化融合成为作品拉弦乐部分一个精彩的瞬间,其独特音色在管弦乐中的出现构成乐曲形式上的美感,主题诙谐。作曲家通过深入挖掘高胡、二胡、中胡等弦乐器的音色与音响来探索该类乐器在作品中的表现形式,滑音技巧展现出了如说话般的幽默风趣之感,跳音技巧展现出了如笑声一样的爽朗心情。该处民族性音乐旋律的使用,则是作曲家在对传统音乐素材积累研究的基础上做出的独特尝试,这样的声音表达来自中国自己的音乐语言,带有一定地域色彩。

在最后的大合奏中,作曲家分别采用了拉弦乐与吹管乐、拉弦乐与弹拨乐、吹拉弹三组结合的形式,在如此极具表现力的交响中,乐曲的多声叙事表达渐进走向高潮。丰富的音响体验在作品的后半段得到深刻强调,将情绪推向宏大的意境,整部作品至此走向了最辉煌的时刻。在柔情而又宽广的交响性合奏中,乐曲开篇的各主题在纵向结合中得到了共同的再现,不同乐器间的音色组合极具立体之感,特别是笛子的加入,象征着孩子们天真无邪的欢笑,使得主题更加具有生机与活力。这一大合奏段落充分展现了作曲家对乐器音色、音响的高水平处理能力,也使听者真切地感受到基于中国传统音乐文化的声音美学的独特魅力。

结 语

《指南》是近年来诞生的优秀民族管弦乐作品之一,也是中国第一部剖析民族管弦乐队的乐曲,其有着教科书般的样式和鲜活的音乐形象与内容。杨青在借鉴布里顿《青少年管弦乐队指南》表现形式的基础上,以具有向心力、结构力的“秩序感”思维,将宏大的样式与细腻的叙述相结合,赋予传统民族音乐以新的气质。具体来看,该作品使用以核心音程为基础的音高组织方式来打造民族性旋律,以“吹、拉、弹、打”四声部的独立陈述和组合陈述来阐释自身特点,将民族音乐传统之美构建成立体式、开放式的美。通过学生乐队的美育实践,能够让青少年群体在感受艺术形式美的同时,探索中国人的审美观念与审美经验,培养欣赏美和鉴赏美的能力,领悟爱国情怀、民族精神等深层次的文化内涵,从而在潜移默化中达到艺术教育的目的。

在中国民族管弦乐队历经约百年发展后的今天,《指南》的推出表达了中国文艺工作者在新时代所展现出的价值审视和自我认同,这样一部有生命、有温度、有美感的作品势必会对中国民族管弦乐队在青少年中的传播与普及工作产生积极的影响,也势必会对文化自信的培养起到极为重要的助力作用。