“合头”与“合尾”是中西传统音乐创作共有的旋律发展手法,从字面意思看,“合”意味着材料的统一,“头、尾”意味着结构位置的差异,两者的特征可直观地理解为∶不同音乐组织的“头”部或是“尾”部的材料保持一致。我国音乐学界对传统音乐中“合头”与“合尾”的理论研究已经取得一定成果,但有一学术问题始终难以得到圆满解决∶对民间和古代文献中的相关材料进行全面采集和系统整理。因此,现阶段,若要对两种手法展开深入研究,只能更多地求助于相关乐曲的形态分析。鉴于此,本文选取了浙江民间器乐曲为研究对象,试图对当中的“合头”与“合尾”进行形态梳理和特点总结,以此为全国范围内的比较研究提供一手材料。

一、“合头”、“合尾”概述

学界对“合头”、“合尾”的定义有共识也有分歧,共识之处在于承认两种手法是不同音乐组织的“头”、“尾”相合,分歧之处在于对参与“合头”、“合尾”的音乐组织和“头”、“尾”的结构规模认定不一。

有些学者认为参与“合头”、“合尾”的音乐组织应为乐句,“头”、“尾”应为乐节、乐逗。如杨儒怀针对中西音乐作品中的“合头”、“合尾”所作的定义∶“两个乐句开始部分相同,其后部不同;或开始部分不同,而后部相同。这类情况,前者称作合头换尾,后者称做合尾换头"。"定义中"合头换尾"、“合尾换头”既然是指乐句的“头”、“尾”相合,那么“开始部分”、“后部”的结构规模理应为乐节或乐逗。

大多数学者认为中国传统音乐中参与“合头”、“合尾”的音乐组织应为小型乐曲、曲牌或乐段,但在"头"、"尾"结构规模的认定上再次产生分歧,部分学者认为是乐句,如《中国音乐词典》的定义∶“传统套数中,在数曲连用时,其末尾一、二句均采用相同或相似的曲调。剧本中有时写作“合”,或“合前”。但在套数中数曲连用时,亦可在开始一、二句均采用相同曲调。后人为了使二者有所区别,将其开始相同部分,称为'合头',将其末尾相同部分,称为'合尾'''。"齐毓怡的定义与上引相似∶“中国传统音乐中重复曲调的手法。套数中连用数曲时,其开始一、二句常用相同或相似的曲调,也有在结尾一、二句,用相同或相似的曲调。后人为使有所区别,称开始一、二句相同为'合头',称结尾一、二句相同为'合尾'*。"另一部分学者认为既可以是乐逗、乐节,也可以是乐句。如袁静芳的定义∶“曲牌(或段落)重复、变奏或连缀中在各段开始部分反复出现的一个固定曲调(或曲牌)与全曲所表现的意境基本一致或略有对比,起到统一连贯全曲和加强乐曲意境、情趣的意义(指合头——笔者按)。合尾即曲牌(或段落)重复、变奏或连缀中在各段结束部分反复出现的一个固定曲调(或曲牌),起到各段旋律呼应统一的作用“。”定义中“开始部分”、“结束部分”、“固定曲调”结构规模的伸缩性很大,存在“乐逗、乐节、乐句”三种可能。又如李吉提的定义∶“中国传统音乐中的'合头'与'合尾',主要是指乐曲中不同段落的起、迄处材料相同,共同的音乐材料用在开始者称'合头',用在结尾处者称‘合尾’”引文中“起、迄处”的结构规模同样存在“乐逗、乐节、乐句”三种可能。

还有学者认为参与“合头”、“合尾”的音乐组织可以进一步扩展为多段体或套曲,其“头、尾”相应可扩展至乐段(或曲牌),甚至是多个乐段(或曲牌)。袁静芳认为∶“合头、合尾在曲式结构上还引申到更广泛的应用特点,如一部分曲牌(或某一个曲牌)可以作为某一乐种所有套曲的‘合头’(序或拍)。吉林、辽宁、冀东鼓吹乐中的汉吹,即共用一个【汉吹牌子】为所有的套曲作序或一部分曲牌(或一首、一组曲牌)可以作为某一乐种所有套曲的‘合尾’,中国佛教京音乐中堂曲的尾部,相当多的乐曲均由【金字经】、【五声佛】、【撼动山】三首曲牌组成"。"这一观点在江南丝竹音乐中得到佐证,该乐种艺人通常将循环体套曲中重复出现的音乐段落称为“合头”∶“老谱《三六》的曲体,由A、B、C、D、E五个音乐材料组成,其中A和B构成为全曲的主体段落,即全曲的头段(第一段),共三十六板……其后新材料C、D及其变奏共四次出现,分别与重复演奏的B再构成第二段和第三段,故其后头段的B作为主题音乐材料又出现四次,民间艺人称这种每次新材料变奏后都要重复再现的主题音乐材料为'合头'''。"

综上所述,西方传统音乐中的“合头”、“合尾”仅指乐句间的头尾相合,而中国传统音乐中“合头”、“合尾”的外延更为开放、内涵更为丰富,即只要符合“‘头’、’尾’合”原则,所参与的音乐组织小可至乐句,大可至套数,“头”、“尾”的音乐结构规模也相应地小可至乐逗、乐节,大可至多乐段(或曲牌)。

二、浙江民间器乐曲中“合头”与“合尾”的基本形态

通过前文已知,参与“合头”、“合尾”的最小音乐组织是乐句,因此,本文将其视为“合头”、“合尾”的基本形态,此种形态在浙江民间器乐曲中占有很大比重并有着丰富种类,根据“头”、“尾”的材料关系,可分为保持严格重复关系的“严格合头”与“严格合尾”和保持变化重复关系的“自由合头”与“自由合尾”。

(一)“严格合头”与“严格合尾”

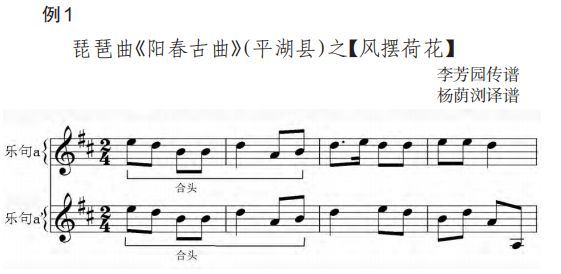

“严格合头”与“严格合尾”要求各乐句“头”、“尾”材料保持严格的重复关系,如下例 1①:

例1两个乐句句首乐节的音高、节奏、节拍、音区形态特征"严格保持一致,形成典型的"严格合头"。

(二)“自由合头”与“自由合尾”

“自由合头”与“自由合尾”指各乐句“头”、“尾”的材料为变化重复关系,通常是后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作自由变奏的结果。自由变奏通常采用局部微调的手法,在维持原材料基本面貌的前提下,对部分形态特征作细微调整。

1.单项形态特征微调形成的自由“合头”、“合尾”

理论上讲,乐句“头”、“尾”局部材料中任何一项形态特征的微调都可形成“自由合头”与“自由合尾”,浙江民间器乐曲中较常见的有以下四种∶

(1)“音高”微调

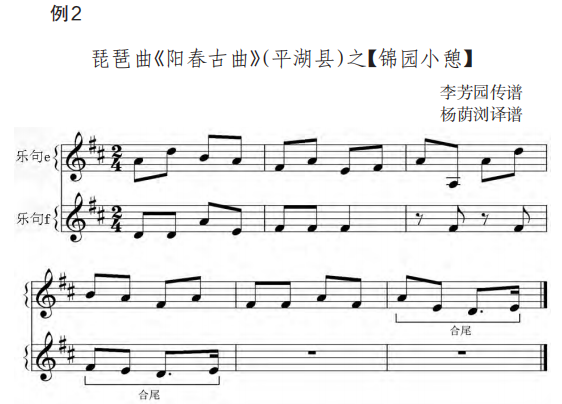

“音高”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作音高方面的调整,如下例∶

如谱所示,乐句f句尾乐逗全面保留了乐句e句尾乐逗的节奏(“等分·顺分型”)、节拍、音区特征和大部分音高特征以确保乐句间的合尾关系,在此前提下,乐句f句尾乐逗板位音组用““F”音替换乐句e句尾乐逗板位音组中的“A”音,细微的音高变化构成乐句间的“自由合尾”。

(2)“节奏”微调

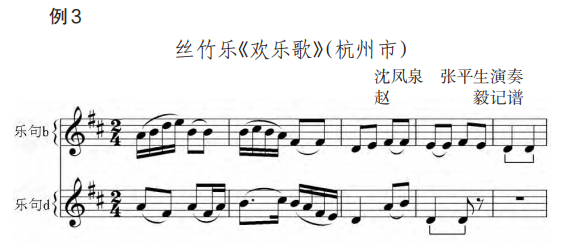

“节奏”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作节奏方面的调整,如下例:

例 3两个乐句末尾乐逗的音高、节拍、音区形态特征严格保持一致,在此前提下,后方乐句句尾乐逗将前方乐句句尾乐逗的“等分型③”节奏组合变化为“顺分型”。

(3)“节拍”微调

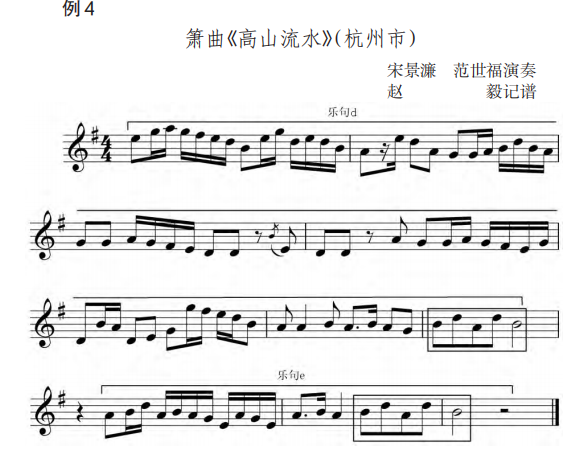

“节拍”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作节拍方面的调整:

例 4两个乐句末尾乐逗的音高、节奏、音区特征严格保持一致,在此前提下,后方乐句句尾乐逗将前方乐句句尾乐逗的“板起眼落”节拍变为“眼起板落”。

(4)“音色”微调

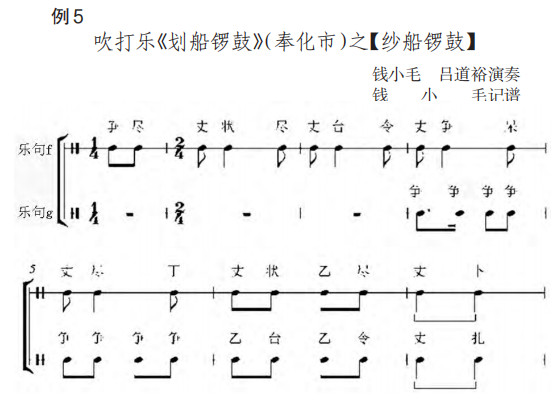

“音色”微调主要运用于锣鼓乐,指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作音色方面的调整,如例 5:

例5乐句句尾均为两个"一字节"乐逗,其节奏、节拍特征完全一致,在此前提下,两个乐逗采用的乐器组合略有不同∶前方乐逗为大锣和大钹”;后方乐逗为大锣和板鼓*,细微的音色变化造成乐句间的“自由合尾”。

2.多项形态特征联合微调形成的自由“合头”、“合尾”

联合微调通常以三项形态特征的参与为其上限",浙江民间器乐曲中的“自由合头”与“自由合尾”多以两项形态特征的联合微调形成,比较常见有以下五种∶

(1)“音高节奏”微调

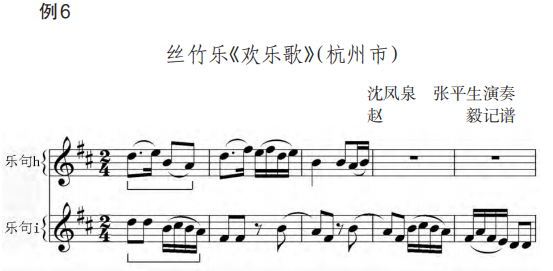

“音高·节奏”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作音高和节奏方面的联合调整∶

例6乐句i句头乐逗以板位、眼位音组为两个变奏单位,各自对乐句h句头乐逗作音高、节奏上的变化,其中,乐句i句头乐逗板位音组将乐句h句头乐逗板位上音组中的“D”作为骨干音保留并再次重复该音以替换“E”音,与此同时,变原先的“顺分型”节奏为“等分型”节奏。乐句i句头乐逗眼位音组是乐句h句头乐逗眼位音组的加花变奏,变奏手法详细如下∶①将前方乐逗“等分”节奏进一步细分,变八分音符单位拍为十六分音符单位拍,由此产生两个新的发音点②将前方乐逗音高“B”、“A”作为骨干音保留,在其间加入两个花音———“HC”、“B”。综上所析,该例以保留部分音高为骨干音的手法确保乐句间的“合头”关系,又通过改变部分音高和节奏的手法增加变化以形成“自由合头”。(2)“节奏音区”微调

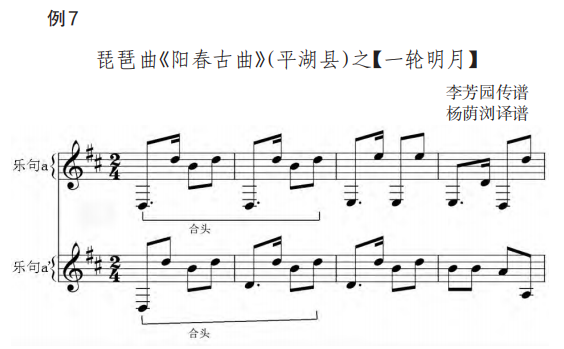

“节奏音区”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作节奏和音区方面的联合调整∶

例 7乐句句头乐节的音高、节拍形态特征完全一致,其节奏和音区的变化详细如下∶乐句a'句尾乐节第1小节板位音组在全面保留乐句a句尾乐节音高的同时将其“顺分型”节奏变为“等分型”节奏乐句a’句尾乐节第2小节板位音组在全面保留乐句a句尾乐节音高、节奏的同时又将“D”音的音区移高一个八度。

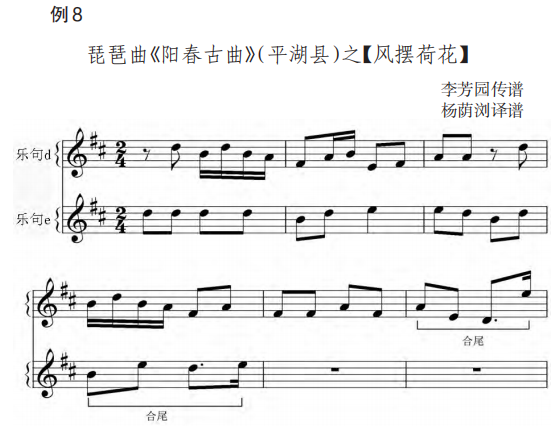

(3)“音高音区”微调

“音高·音区”微调指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作音高和音区方面的联合调整∶

例8乐句句尾乐逗的节奏、节拍特征严格保持一致,在此前提下,乐句e句尾乐逗用“B”音替换乐句d句尾乐逗中的“A”音并将其后“D”音的音区移高八度,以上音高和音区的变化即构成乐句间的“自由合尾”。

(4)“节奏音色”微调

“节奏音色”微调主要出现在锣鼓乐中,指后方乐句“头”、“尾”以前方乐句“头”、“尾”为原材料作节奏和音色方面的联合调整

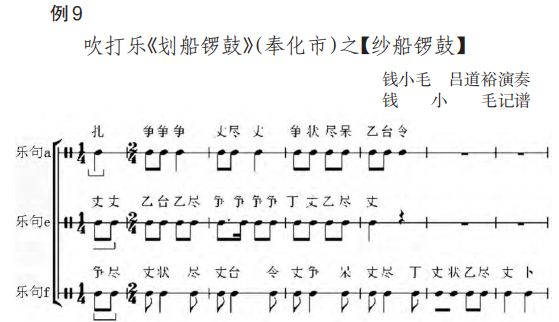

例9三个乐句各自都有一个独立的流水板“帽头”结构并与之后的“一板一眼”形成明显对比,可见该例以相同的节拍特征确保乐句间的“合头”关系。在此前提下,乐句c、f的“帽头”将乐句a“帽头”的“单音型”(“一字节”)节奏变为“等分型”节奏,并各自配以不同的打击乐器”,造成音色上的变化形成“自由合头”。

根据实例,我们可将浙江民间器乐曲中“合头”和“合尾”基本形态的特点总结如下∶(1)多样的种类取决于形态特征的留变。严格“合头”、“合尾”取决于形态特征的全面保留,自由“合头”、“合尾”取决于形态特征既保留又变化。(2)不同的种类拥有不同的音乐语言特点。严格“合头”、“合尾”的语言特点是在“合”环节强调材料的绝对统一;自由“合头”、“合尾”的语言特点是在“合”环节追求材料统一和变化相结合,其中,单项形态特征微调形成的自由“合头”、“合尾”偏重材料的统一,而多项形态特征联合微调形成的自由“合头”、“合尾”则偏重材料的变化。

三、浙江民间器乐曲中的“循环式合头”与“循环式合尾”

参与“合头”、“合尾”的音乐组织进一步扩大以及“头”、“尾”结构规模的进一步多样便产生更为复杂的形态,“循环式合头”与“循环式合尾”便是其中之一,两者在浙江民间大型器乐套曲中有着鲜活的体现,表现为相同或相似的音调周期性地在不同乐曲的头部和尾部循环贯穿。

(一)循环式合头

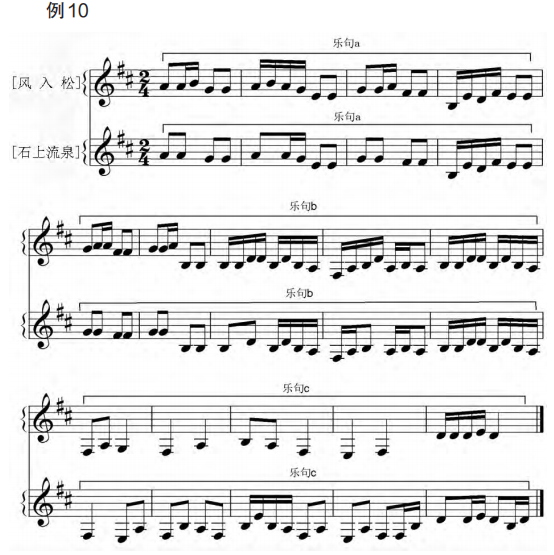

此种“合头”有严格也有自由,参与循环的音调大小不一,小可为乐逗、大可至乐段。浙江民间器乐曲中的“循环式合头”以“自由合头”多见,其“头”部结构通常以乐段为单位。流传于平湖县的琵琶大曲《青莲乐府》即为典型之例,该曲由【清平词】等四首“六十八板体”③小曲联缀而成,其【风入松】(第三曲)、【石上流泉】(第四曲)①头三个乐句音调非常相似,现摘录如下:

如例10所示,【石上流泉】中的乐句a、b、c是【风入松】乐句a、b、c的简化和加花,此种通过“音高·节奏”微调手法形成的相似乐段在二曲头部贯穿即为“循环式合头”。

(二)循环式合尾

此种“合尾”有严格有自由,参与循环音调同样小可为乐逗、大可为乐段。根据其尾部的结构规模,可将浙江民间器乐曲中的“循环式合尾”细分为以下四种∶

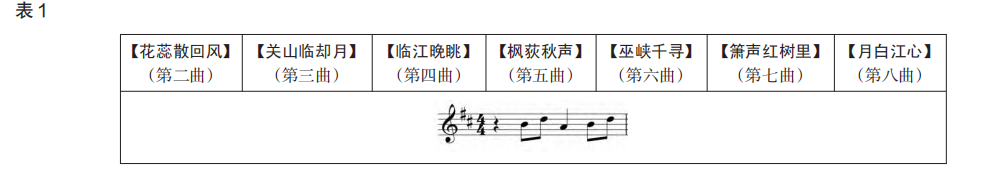

1. 以乐逗为单位的“循环式合尾”流传于平湖县的琵琶大曲《浔阳琵琶》⑪是以乐逗为单位作“循环式合尾”的典型之例,该曲由十个小曲组成,除【夕阳箫鼓】(第一曲)、【渔舟唱晚】(第九曲)、【月明影里-归舟】(第十曲)外,其余七个小曲末尾均有一个完全相同的乐逗(见表 1)

通过表 1中的谱例可以看出,该乐逗通过一个四分休止符与乐曲主体分开,具备一定的结构独立性,它在七个小曲尾部作周期性贯穿即为“循环式合尾”。

2. 以乐节为单位的“循环式合尾”

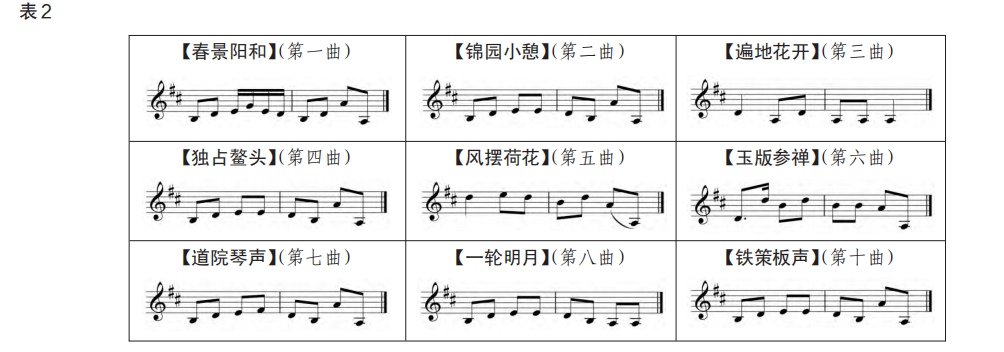

流传于平湖县的另一首琵琶大曲《阳春古曲》⑫是以乐节为单位作“循环式合尾”的典型,该曲由十一个小曲组成,除【东皋鸣鹤】(第九曲)和【尾声】(第十一曲)外,其余九个小曲末乐句都使用了相似结尾(见表 2):

如表所示,【锦园小憩】等八曲末尾乐节都是以【春景阳和】末尾乐节为原材料作多项形态特征联合微调的结果:【锦园小憩】、【独占鳌头】、【铁策板声】末尾乐节是【春景阳和】末尾乐节“音高·节奏”微调的结果,【遍地花开】和【玉版参禅】末尾乐节则是在【锦园小憩】末尾乐节基础上作进一步的音高和音区变化;【风摆荷花】、【一轮明月】末尾乐节是【春景阳和】末尾乐节“音高·节奏·音区”微调的结果;【道院琴声】末尾乐节又是【春景阳和】末尾乐节“音高·节奏”微调的结果。以上九个带有亲缘关系的乐节在相关乐曲的尾部作周期性贯穿便形成自由的“循环式合尾”。通过该例还可发现,因为某些原材料的变体完全相同,所以,在自由的“循环式合尾”中还可兼容严格的“循环式合尾”,如【锦园小憩】、【独占鳌头】、【铁策板声】末尾三个乐节完全相同。

3. 以乐句为单位的“循环式合尾”

流传于杭州市的丝竹乐《春江花月夜》⑬是以乐句为单位的“循环式合尾”典型之例,该曲由十个丝竹小曲联缀而成,其末尾一、二乐句的材料关系详细如下表 3:

如表 3所示:【江楼钟鼓】等十曲末尾一、二乐句均保持着不同程度的亲缘关系,这些乐句在相关乐曲的尾部作周期性贯穿便形成自由的“循环式合尾”。通过该例我们可获取三点认识:(1)参与“循环式合尾”的乐句数量可不一,如【江楼钟鼓】、【风回曲水】、【花影层叠】、【洄澜拍岸】末尾两个乐句同时参与合尾,【月上东山】、【水云深际】、【渔舟唱晚】、【扰鸣远籁】、【欸乃归舟】末尾只有一个乐句参与合尾;(2)自由的“循环式合尾”内部可兼容严格的“循环式”合尾,如【风回曲水】、【水云深际】最后乐句完全相同;(3)可混合其他类型的循环式合尾,如【渔舟唱晚】末尾第一乐句句末乐节与【尾声】末尾乐节先后与【江楼钟鼓】第二乐句末尾乐节构成以乐节为单位的循环式合尾。

4. 多种结构单位混合的“循环式合尾”

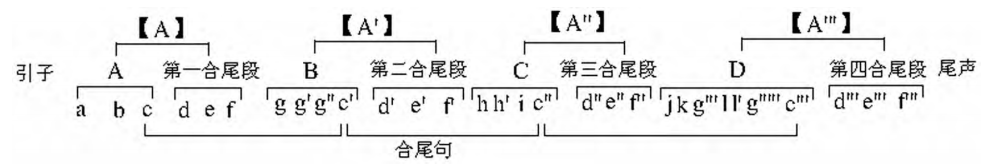

流传于杭州市的丝竹乐套曲《三六》⑯便是以乐句和乐段为单位的“循环式合尾”的典型例子,该曲曲式结构为混合曲式(变奏曲式内含循环因素),从整体上看,套曲主体部分⑰在作品中共有三次变奏,而主体部分的结构又可分为两个段 落,详细如下:

如上图所示,《三六》主体部分及其四个变奏的最后四个乐句材料相似,其中,最后三个乐句在民间已有“合头”【专称,表明在结构上有一定程度的独立性,由此本文将其视为一个段落,这三个相似段落在主体部分及其三个变奏的尾部循环贯穿便形成以乐段为单位的“循环式合尾”;与此同时,c、c、c"、c"、c"四个相似乐句在A、B、C、D四个对比段落的尾部进行循环贯穿又形成以乐句为单位的“循环式合尾”。两者在同一乐曲中的综合使用便形成多种结构单位混合的“循环式合尾”。

根据实例,我们可将浙江民间器乐曲中“循环式合头”和“循环式合尾”的特点总结如下∶(1)“循环式合头”、“循环式合尾”的处理有严格也有自由,尤其是自由的“循环式合尾”,因为某些变体完全相同,所以其内部还可兼容严格的“循环式合尾”(如《阳春古曲》、《春江花月夜》)。(2)规则的循环与不规则的循环并存。规则的循环要求相同或相似的音调在套曲每一乐曲(或曲牌)的“头”、“尾”循环贯穿(如《三六》);不规则的循环则无此要求(如《青莲乐府》、《浔阳琵琶》等曲)。(3)以乐句、乐段为单位的“循环式合头”、“循环式合尾”,其乐句数量既可保持一致(如《青莲乐府》、《三六》),又可不一致(如《春江花月夜》)。(4)材料意义与结构意义并重。“合头”、“合尾”的基本形态通过乐句间的“头”、“尾”相合推动旋律的发展,对作品所起的意义主要是材料意义,而“循环式合头”、“循环式合尾”是相同或相似的音调在套曲内部循环贯穿,它不仅推动了旋律的发展而且还使套曲在结构上更为有效地融为一个整体。

综上所述,浙江民间器乐曲中的“合头”、“合尾”既有基本形态又有复杂形态,基本形态表现为乐句之间的“头”、“尾’相合,“头”、“尾”的结构规模为乐逗或乐节,严格的“合头”、“合尾”要求“头”、“尾”的形态特征严格一致,自由的“合头”、“合尾”允许“头”、“尾”的形态特征既有保留又有变化,其音乐形态可根据“单项形态特征的微调”和“多项形态特征的联合微调”进一步细分。“循环式合头”与“循环式合尾”是基本形态的扩大化和复杂化,表现为乐曲(或曲牌)之间的“头”、“尾”相合,“头”、“尾”的结构规模小可为乐逗、大可至乐段,既有严格的处理又有自由的处理,音乐形态可根据“头”、“尾”的结构规模进一步细分。由此可见,中国传统音乐中的“合头”、“合尾”与单声部音乐相结合,形成一个具有自身特色的技法体系,这一技法体系的全面整理与发掘呼唤我们做更深、更广的形态研究。

注 释∶

① 本文列举的五线谱谱例均由笔者译录,所涉乐曲之原乐谱除琵琶曲来源于杨荫浏先生整理编著的《雅音集》(二)外,其余均来源于《中国民族民间器乐曲集成·浙江卷》(马骧主编)。

②“特征”(Feature)概念由勋伯格提出,勋将赋予动机表情意义的各项音乐表现参数(音高、节奏、节拍、音程,等等)视为动机的特征,在此基础上,又通过观察动机特征的留、变情况以达成对作曲过程的深刻认识。鉴于“特征”概念在研究中国传统音乐的发展手法中同样具有积极的意义,所以本文给予沿用。关于动机“特征”的详细解释参见阿诺德·勋伯格著,吴佩华、顾连理翻译的《作曲基本原理》,上海音乐出版社2005年版。

③ 本文“节奏型”的命名来源于彭志敏《音乐分析基础教程》一书,该书列举音乐作品中常见的各种节奏型详细如下∶①顺分型,指较前位置的节奏时值长于较后的节奏时值;②逆分型,指较前位置的节奏时值短于较后的节奏时值;③等分型,各个发音点时值相等;④切分型,指重音移位的节奏组合;⑤对分型,指等长的两组节奏在时间上互逆;⑥数分型,按照某种特定的数字(或数列)关系组合。详细参见彭志敏著《音乐分析基础教程》,人民音乐出版社1997年版第103页。

④“丈”为重击大锣锣心,“卜”为大钹(或小钹)闷击。

⑤“扎”为重击板鼓鼓心。

⑥如若三项以上的形态特征发生变化,那么,乐句“头”、“尾”的亲缘关系便会丧失,“合头”、“合尾”也就无从谈起。

⑦乐句a"帽头"中的"扎"为板鼓,乐句c"帽头"中的“丈”为大锣。

⑧ 全谱参见中国艺术研究院音乐研究所主编的《杨荫浏全集》(卷七),江苏文艺出版社2009年版,第371-373页。

⑨以上四曲的曲体皆为“六十八板体”的变体形态,即将八板头中的两个乐句倒装置于乐曲的尾部,关于“六十八板体”详细请参见叶栋著《民族器乐的体裁与形式》,、上海音乐出版社1983年版,第221-230页。

⑩ 此二曲原型最早见于《华秋苹琵琶谱》中的【三跳涧】、【玉连环】,浙江平湖李芳园将此二曲加花处理后纳入琵琶大曲《青莲乐府》,并将之改名为【风入松】、【石上流泉】。

⑩ 全谱参见马骧主编的《中国民族民间器乐曲集成·浙江卷》(上),中国ISBN中心1994年版,第144-155页。

⑫ 全谱参见中国艺术研究院音乐研究所主编的《杨荫浏全集》(卷七),江苏文艺出版社2009年版,第379-384页。

⑬ 全谱参见马骧主编的《中国民族民间器乐曲集成浙江卷》(上),中国ISBN中心1994年版,第361-377页。

⑭【渔舟唱晚】末尾两个乐句中乐句d为新乐句,但该乐句最后乐节与乐句a末尾乐节材料相同。

⑮【尾声】只有一个乐句,该乐句使用新材料,但其末尾乐节与乐句b末尾乐节材料相同。

⑯ 全谱参见马骧主编的《中国民族民间器乐曲集成浙江卷》(上),中国ISBN中心1994年版,第255-267页。

⑩关于《三六》主体部分的认定,伍国栋在其《江南丝竹乐种文化与乐种形态的综合研究》一书中根据清人徐珂在《清稗类钞》中与《三六》有关的一段文献∶“弹词家开场白之前,必奏《三六》。《三六》者,有声无词,大类三百篇中之笙诗。《三六》每节为三十六拍,不得任意增减。音节紧凑,无一枝蔓。自业滩簧者增加节拍,使之延长,弹词家亦尤而效之,古意益荡然无存。”以及甘涛在《江南丝竹音乐》一书中所提供的民间对《三六》头段的口碑传说“听老辈说这个乐曲第一段除‘引子’外,计十五板,加上'合头'二十一板,共为三十六板,故简称'三六板'。"并结合《中国音乐谱》(1936年版)所收录的《三六》第一段流水板老谱,认为丝竹乐《三六》主体部分(即头段)的板数为三十六板,其曲式结构可分为两个部分(十五板和二十一板“合头”)。本文所举的《三六》是在老谱基础上加花变奏而成,该谱头段除去引子后板数为三十五板,但其结构特征与伍的结论相符。

⑬ 注⑩说明民间将《三六》主体第二部分称为“合头”,但从作品中的位置看,它处于主体及其三个变奏的尾部,因此,本文仍将其纳入“合尾”范围。

参考文献∶

【1】杨儒怀.音乐的分析与创作【M】.北京∶人民音乐出版社,2003.113.

【2】中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部. 中国音乐词典【Z】.北京∶人民音乐出版社,2005.204.

【3】缪天瑞.音乐百科词典【Z】.北京∶人民音乐出版社,1998.252.

【4】袁静芳.乐种学【M】.北京∶华乐出版社,1999.86.

【5】李吉提.中国音乐结构分析概论【M】.北京∶中央音乐学院出版社,2004.103.

【6】袁静芳.乐种学【M】.北京∶华乐出版社,1999.88.

【7】伍国栋.江南丝竹乐种文化与乐种形态的综合研究【M】.北京∶人民音乐出版社,2010.210.