摘 要:《太阳祭》是张朝2011年创作的一部二胡与民族管弦乐队协奏曲,作品是作者基于对太阳与夸父逐日传说的诸多感受而创作。作曲家从云南少数民族音乐中获取灵感,充分发挥艺术想象力,又苦心探索和挖掘二胡与民族管弦乐的音色特性,将两者巧妙地结合在一起,完成了这部具有独特民族气质,且富有力量、神秘、远古气息的作品。该作品在旋律特征上做到了刚性与柔性的有机结合,在演奏技法上做到了技术性与艺术性的巧妙结合,在和声色彩上做到了民族性与个性的协调统一,在结构上做到了奏鸣结构和情节结构的独特构思。

引 言

《太阳祭》是作曲家张朝2011年受上海民族乐团指挥家王甫建团长委约写的一部二胡与民族管弦乐队协奏曲,目前该作品已经成为上海民族乐团的保留曲目之一。2012年该作品获全国第四届少数民族文艺会演最佳音乐创作奖,2013 年又获文化部的文华奖,是一部中国民乐代表性的作品,至今已在国内外演出数十场,被誉为新时期的《长城随想》①。山海经有云:"夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭,河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。”②这是山海经中夸父逐日的故事,《太阳祭》就是以山海经夸父逐日为主题背景,从寻求天地万物的本体出发,讲述一个关于天、地、人的悲壮故事。《太阳祭》的作者张朝认为,“山海经中夸父逐日的故事似乎将人类发生的故事全部整合,寓意人类无论小到个体,大到整个民族、国家,只有碰到灾难,避免灾难,人类才能一代代传承下去,人悟通这一切以后,会发现民族是个体,个体也是民族这样一个辩证的关系和人与自然相处的哲学道理"。③因此,这正好契合了《太阳祭》这部作品对太阳与夸父逐日传说的感受和理解,从而“使这部作品更具有标题性意义,同时也反映出作曲家敏锐而独到的艺术表现视角。”[1]

国家一级指挥彭家鹏对这部作品评价说,《太阳祭》是他期待已久的,让民乐作品既有现代美妙的横向线条,又有纵向丰富的和声色彩,同时,还是极富哲理的民族文化解读的民乐作品。以前他认为和声色彩是西洋的东西,民乐只有个体乐器横向的独特音色,而缺乏整体融和在一起的纵向和声色彩,因此,这部作品既彰显了民族器乐横向线条的个性,又挖掘了纵向整体完美和音的融合。

本文试图从《太阳祭》的旋律特征、演奏技法、和声色彩及结构布局这几个方面来探求作品的音乐风格及艺术价值。

一、旋律特征:刚性与柔性的有机结合

人类的生存与繁衍,必定要经历各种苦难和抗争,同时心中又燃烧着不灭的追求。就像山海经夸父逐日的故事所述,人们面对灾难深重的大自然依然坚持对美好生活的追求,只有这样,人类才能一代代传承下去。《太阳祭》用音乐语言诠释了人和自然和谐相处的主题。具体到作品中,作者则以阴阳相合、刚柔相济的创作理念,在主奏乐器二胡声部的旋律写作上,展现出音乐的刚性与柔性,从而紧扣作品主题,呈现了作品音乐风格表现上“刚性的美”和“柔性的美”。

第一,作品中刚性旋律部分

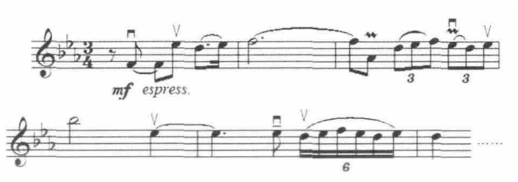

例如,刚性旋律在呈示部一开始就展现在听众面前,

这个长达36小节,跌宕起伏、刚劲有力的旋律就像是主奏乐器二胡悲情的哭诉和对“灾难”高亢的呐喊,折射出人们面对灾难时坚强不屈的刚性。再如,"追求"部分中第212小节-245小节歌唱性的长大乐句的雄劲旋律,则彰显了自信向上的刚性。

任何音乐作品,都会采用各种手法以求得作品的最终平衡与统一。在《太阳祭》中,我们看到运用旋律刚性与柔性的有机结合是该作品求得平衡与统一的方法之一。如果说刚性旋律可以通过各种不同的演奏技法、力度的处理、音区的变化等来实现不同刚性情绪迸发的话,同样,运用这些手法也可以获得作曲家柔性旋律的倾吐。在以下几个例子中,便能发现其精致细腻的柔性旋律描写。

第二,作品中柔性旋律部分

例一,在祭祀部分第52小节-66小节,

这两句阴柔的旋律,似乎在解读灾难后的人们祭天地、祭祖先的场景,作曲家细致的表情记号、力度记号、演奏技法的设计以及恰当文字的提示,也捕捉到了此处要表现的悠远神秘、远古苍凉的柔性线条。

例二,在"告别"部分第91小节-149小节,如例,

这里长大的副部段落的描写,表面看是在述说人们经历了悲伤和灾难,祈祷天地无果后,决定靠自己去开辟新的生存环境这样一个充满内心矛盾的旋律构写,但我们从柔肠寸断的刚性声音中,却听到悲而不泣的柔性期盼,这种柔性充盈着对幸福的向往,对希望的追求。与前例相比,更多的是对人性中心里矛盾、挣扎的刻画。

例三,最后的柔性旋律部分,在第367小节-385小节

这是"追求"部分的理想主题,与前两例写作手法不同的是,此处的柔性声音出现在明亮的高音区,旋律流露出的是如同天国般的、空灵辽远的希望之声,体现了雨后彩虹的柔,阳光温暖的柔,这种柔性正是作品要歌颂和赞美的,因此,这段洋溢着温暖的柔性旋律可以说是对本作品祭奠太阳、追求理想、憧憬未来主题内容的最佳诠释。

一般音乐作品中的柔性主题更多地表现的是爱情主题的温柔,淅沥小雨的轻柔,伤感落泪的阴柔。而在《太阳祭》中所诠释出来的柔,却有着各种不同韵味的柔。仅通过以上几例我们就发现,作曲家从中国阴阳哲学辩证的角度来使用二胡这件乐器,充分地挖掘二胡柔起来,细腻的音色如同柔情似水、如泣如诉,刚起来,粗糙的音色能够轻松表现豪放不羁、悲痛愤怒之情绪的刚柔表现幅度空间,同时又借鉴小提琴柔美、明朗的旋律性和歌唱性特点,使主奏乐器二胡彻底不同于传统音乐中对二胡的使用和处理,而求得了二胡音色品质和音乐气质的突破和创新,在作品中大胆的将自然界灾难的粗暴强悍和人类情感、意志的脆弱与刚强写人了音乐行间。

二、演奏技法:技术性与艺术性的巧妙设计《太阳祭》在演奏技法的要求上突破较多,使作品成为近年来演奏难度较大的二胡作品之一。以下通过几点具有代表性的演奏技法处理,来说明在作品中演奏技法的创新尝试和艺术性的巧妙设计。

1.打弦演奏技法:在呈示部第9小节-第32小节主奏乐器二胡的演奏中,作曲家为了描写灾难中人们极其悲痛、挣扎的场景,在作品的演奏上使用了打弦演奏技法,即右手持弓僵硬地将弓子抖动起来连续顿击演奏:

2.搅弦演奏技法:即弓触双弦逐渐下转,弓杆与弓毛同时绞两根弦演奏,在呈示部拉弦组第6、11、14、18、25小节的高胡与二胡声部都使用了这种技法演奏,这种技法演奏出来的音色效果显出一种既干涩又具有磁性的混合,生动地表现出灾难中的人们在太阳高温下遭受刺眼灼烧的情景,与第一种技法前后呼应,此起彼伏,起到了强化灾难深重的戏剧效果:

这一技法在第四部分展开部“追求”中的170小节也被采用,不同的是这里采用了弱奏法,起到了在黎明前的晨光中,晓风抚林的音色效果,像是告诉人们,尽管心中还有灾难带来的阴影,但不放弃对美好生活的追求。

3.拨弦演奏技法:拨弦技法在二胡演奏技法中是很常用的演奏技法,作曲家通常用于弱处理来表现轻盈含蓄内在情绪,而在该作品展开部第175小节主奏乐器二胡的拨奏中,《太阳祭》大胆地尝试了拨弦的强处理,这种有力量的拨奏贴切地表现出人们刚劲的内在力量和黎明前启程进发的行进主题。

4.定音鼓的特殊演奏技法:在乐队总谱第207——211小节、第222—226小节,定音鼓敲击鼓身演奏获得的金属音色则是和民族管弦乐队的全新结合。

中国大多数民族乐器并不擅长刚劲雄健的情绪表现,而定音鼓敲击鼓身的演奏技法也并不多见,但此处《太阳祭》的演奏却运用了乐队强有力的长音衬托将两者巧妙结合,突出了定音鼓效仿钢鼓发出的金属刺激声音,这种声音也生动形象地表现出了夸父带领人们在追日奔跑中身上兵器发出的声响。

5.低音提琴用弓子击弦与巴尔托克式④拨弦演奏技法:“追求”部分第278—301小节,低音提琴用弓子击弦

技法的使用 ,准确表现了勇士粗犷豪迈的精神气概,也体现了《太阳祭》将演奏技法与情节构思巧妙结合的设计,以及一切演奏技法都要服从于音乐内容的创作理念。

同时,《太阳祭》在挖掘民族器乐技法的过程中,也借鉴了小提琴技法特点,如,多处慢板如泣如诉、跌宕起伏的旋律,以及悲烈激扬、快速大跳的节奏性碎音等,均借鉴了小提琴的演奏技巧。

总之,《太阳祭》透过这些演奏技法的特殊运用与巧妙融合,一方面拓展了听众的想象空间,似乎能让听众听到、看到、嗅到、触摸到太阳给万物带来的无限生机和大自然的奇幻变化;另一方面也让听众体会到作曲家在音乐中所诠释的内心深处对生活的热爱和对光明和阳光的向往。

三、和声色彩:民族性与个性的协调统一

和声色彩是表现音乐的重要手段,在一部作品中,对音乐素材、音色音区、声部数量、配器浓淡等要求的不同,和声的色彩风格也会有不同的处理。《太阳祭》在和声色彩运用上,一方面大胆地运用民族调式色彩性和声来塑造作品中的音乐形象,另一方面还将其独特的个性色彩设计应用其中,使作品既突出了民族性,又彰显了作品的个性,最终达到作品整体和音响的协调与统一。以下从《太阳祭》的调式色彩特征和个性色彩特征两个方面对其和声布局进行分析。

第一,和声布局中的调式色彩特征

在作品的五个部分中,各部分调式音列的布局既是独立的,又是互有关联综合变化的。例如,“灾难”的调式音列是带有增四度色彩的 ;“祭祀”的调式音列是

;“祭祀”的调式音列是 ;“告别”是

;“告别”是 调式;“追求”部分的调式音列则是“追求”的

调式;“追求”部分的调式音列则是“追求”的 和“灾难”调式的综合。从这些调式中我们看到,“这些旋律相近而调式、调性色彩不同的曲调。常常使得我们有耳目一新之感。”“在此作曲家将这些云南多民族音乐的原生调式基因嫁接融汇到一起,将这些丰富的横向线条调式色彩通过其乐队纵向各声部有效的衍生运用,从而作品音响获得了丰满、浓郁的民族和声色彩。

和“灾难”调式的综合。从这些调式中我们看到,“这些旋律相近而调式、调性色彩不同的曲调。常常使得我们有耳目一新之感。”“在此作曲家将这些云南多民族音乐的原生调式基因嫁接融汇到一起,将这些丰富的横向线条调式色彩通过其乐队纵向各声部有效的衍生运用,从而作品音响获得了丰满、浓郁的民族和声色彩。

第二:个性的和声色彩特征

从以下例子我们可以看到作曲家的独具匠心:例1,作品开始第四小节拉弦组的和声就建立在 减五度音程上,与旋律的调式风格相统一,后又加入绞弦演奏的音色和大提琴、低音提琴、低音唢呐等低音沉重的长音演奏,使其产生出磁性的、紧张的和声效果,以此表现灾难的深重与巨大。

减五度音程上,与旋律的调式风格相统一,后又加入绞弦演奏的音色和大提琴、低音提琴、低音唢呐等低音沉重的长音演奏,使其产生出磁性的、紧张的和声效果,以此表现灾难的深重与巨大。

例二,在"灾难"部分第6-9小节拉弦乐器组绞弦演奏的和声色彩效果声部,与笙、唢呐色彩乐器的配合运用中,我们看到,这里既照顾到了整体音乐风格的民族色彩,同时又保证了和声色彩丰富性的乐器搭配。绞弦演奏部分见上例,笙与唢呐声部:

例三,在第15小节大阮、中阮纯五度重叠的长音与低音提琴大二度泛音的演奏产生的九和弦和音中,作曲家巧妙地将这个九和弦的三音交给了大提琴用泛音演奏出来,并与大阮、中阮演奏出的纯净的纯五度和音交织融合,以此构成的和声音色,听觉上并无西化的音色色彩。

第三,乐队各组结合的和声色彩特征

例一,在"追求"部分第227-259小节,无疑是该作品的重要部分,也是旋律歌唱性和声色彩性最为集中的部分,按常规歌唱性旋律的写作,应该由拉弦组乐器来完成,而作曲家在该部分的和声写作中,则考虑弹拨乐组乐器因为有品,力度音准好控制的优势,将该部分三部卡农的音乐交给了弹拨乐器组,木管组长音与拉弦组拨弦的和音演奏,只是起到帮衬作用。

在该例的写作中,我们看到作曲家巧妙发挥乐队各组乐器的演奏特点,造成其丰富的和声色彩,达到了获得音准和共鸣的目的。以此了解到和声色彩若要达到作品的最佳效果,对乐队各组乐器性能、技能的了解与运用,也是必不可少的。

例二,在副部告别部分第139-145小节,弦乐组看似简单的 大三和弦的长音演奏,但由于在持续和音之上,有竖琴以二胡旋律调式骨干音5 6 2 3 为旋律层的琶音演奏、铝板琴声部的频繁变调以及拉弦组被强调的高胡的高音区泛音处理,使该部分纵向凸显多调性的和声色彩,散发出优美宁静、细腻干净的和声层次。

大三和弦的长音演奏,但由于在持续和音之上,有竖琴以二胡旋律调式骨干音5 6 2 3 为旋律层的琶音演奏、铝板琴声部的频繁变调以及拉弦组被强调的高胡的高音区泛音处理,使该部分纵向凸显多调性的和声色彩,散发出优美宁静、细腻干净的和声层次。

和声色彩的丰富性首先来源于调式色彩的丰富性,也就是说,横向调式色彩的变化可为纵向丰富的和声提供了更多的可能性。在《太阳祭》作品中作曲家为了求得和声色彩鲜明的民族性与个性,充分运用了乐器各自的性能优势,在和声变化复杂时,会尽量使用音准易把握的弹拨乐承担,此时胡琴音准把握比较难控制时,就会避让。在和声安静的段落,则以特性乐器分层叠加声部演奏来获得有新意的和声色彩。

四、结构布局:奏鸣结构与情节结构的独特构思《太阳祭》在西方音乐已运用成熟的奏鸣曲式结构和交响性发展原则的基础上,结合作品民族特点与时代风格,成功探索了以情节结构为主线结合奏鸣曲式结构的运用,来布局作品整体框架,完成了作品中"夸父逐日"故事情节与音乐主题形象的塑造、变化与发展。诠释了人与自然的和睦相处,抒发了作者对太阳和大自然的理解与感受。

全曲为单乐章结构,由“灾难”、“祭祀”、“告别”、“追求”、"尾声"五个部分组成,这五个部分可以归纳为奏鸣曲式的三个基本部分。

从作品的结构图示看到,全曲以奏鸣原则为基本主导结构,其整体的结构布局,既有西方奏鸣曲式结构的继承,也有作者依据作品故事情节发展需要的独特构思设计。如,在呈示部与再现部的连接部构思写作上,两者既有相同点,也有不同点,相同点是两者均用了插部性质的写作手法,速度上都与主部形成强烈的对比。不同点是,在情节结构上前者是“灾难”主题结束后的连接部有主题情节的陈述,而后者是快板过渡的非陈述性的连接。另外在呈示部的连接部(“祭祀”部分)材料运用上也有独特的构思,这里作者并没有像传统奏鸣曲用主部材料来发展连接部,而是用新材料的写作手法来陈述灾难过后,人们对死者和大自然的祭祀这样的情节. 以此来进行主部与副部之间承上启下的连接。这种用新材料来构思完成的插部型的连接部,在笔者了解的中国乐队写作作品中是较少见的。独特构思部分,我们还可以从展开部(“追求”部分)、再现部和尾声部分中看到:

第一,展开部分为两个部分,按传统奏鸣曲的展开手法,展开部一般常采用呈示部主部和副部主题材料来进行展开,这里作者打破常规,在167小节开始的展开部第I部分中,将主部“灾难”和副部“告别”的调式材料加以综合、变化来进行展开部的音乐写作。这种写作手法在一般作品中是不多见的。第246小节的展开部第Ⅱ部分,则是用新材料采用插部型的结构写作来展开。但无论从内容上,还是形式上,展开部Ⅱ都与展开部I有着紧密的内在联系,是展开I的衍生和进一步的展延。展开部音乐一开始就是快速而坚定的“追求”,其间有“行进”主题的陈述,“追求”过程的铺垫,最后在第273 小节看到了作者运用狂放、粗犷、有力的音乐,表现了人们通过艰辛的抗争与努力获得了"追求"。展开部这种奏鸣曲式结构的展开描写,无疑契合了《太阳祭》整体情节结构的布局构思。

第二,我们发现第356—390小节的再现部有两个特点,也是很有意思和值得探讨的部分。第一点,从曲式结构上理解,此时展开部已结束,再现部即将开始,但从情节结构看,此时的再现部却依然在展开部的"追求"中,这种巧妙的结构设计,给听众留下了结构清楚自然、连贯统一的印象。第二点,再现部运用动力性的再现,是传统奏鸣曲式作品的常用手法,而《太阳祭》的整个再现部,主部却是用比呈示部主部更慢的速度来呈现,虽然此处的主题依然是呈示部“灾难”主题的变化展开,但主题的性格却发生了质的变化,之前是"灾难"深重的悲情主题,之后则是在"追求"过程结束后,音乐主题深切地表露出灾难已平息,美好的未来已经开始的温暖场景。在这里,我们既感受到作者创作的意境,又看到了作者在结构上的用心设计。

第三,在广板的尾声部分,我们依然可以看到作品结构设计的用心之处。结尾部分并不长,但包含的内容却很丰富。第470小节结尾部分开始,作者综合了副部降三、六音的调式材料及结束部的节奏特点,这种综合的写作考虑,显然是作者为再现部省去的副部做弥补,因为在传统奏鸣曲式中"省略副部的情况十分罕见,我们分析过的作品中没有比较典型的这种现象。”《太阳祭》呈示部中的副部是一段深沉的慢板音乐,显然作者在慢板的再现部中为了整体情节的连贯发展和音乐表现的需要,而省了副部。因此,我们说结尾部分副部主题材料的出现达到了首尾照应、结构平衡、总结全曲的目的。这个部分表达了《太阳祭》音乐最终的中心主题:夸父终日逐日,最终干渴倒地,他将手杖一扔,奇迹出现了,周围整个变成了一片森林,从此,让这个理想世界与现实世界得以平衡。张朝认为夸父的手杖是支撑精神的理想,支撑理想的是爱,而爱是要付出牺牲的。全曲达到了音乐故事发展连续性和音乐结构完整性的完美结合。

曲式结构的合理安排与布局是音乐主题呈示和发展的关键,也是最难突破的部分。奏鸣曲式结构从古典奏鸣曲四个乐章的结构到20世纪近代奏鸣曲单乐章的结构,期间过程经历了几百年的演变与发展,在《太阳祭》多段体结构的设计中,笔者发现不仅有传统交响诗标题性、戏剧性相结合的借鉴,还有与传统不一样的以情节结构为重的特殊形式设计。这种不被传统曲式结构形式上所桎梏,注重揭示作曲家内心深处更深入、更细微的、真正艺术性情感表达需要来进行顺其自然结构安排的情节结构设计,既代表了现代人对于《太阳祭》夸父逐日故事的重新理解,又体现了作者对于“奏鸣曲式代表着一种表现音乐内容的新的思维方式""的重新认识和体验。

从以上几点独具特点的结构处理案例可以看出,用音乐语言来表述情节发生的全过程是《太阳祭》曲式结构设计的主要特点,也是作曲家根据音乐发展赋予作品的情感结构布局。事实上,从作品中我们看到只要西方传统奏鸣曲式的框架与作品中情节发展线索不相符时,结构框架便要服从于情节结构的发展,也就是说音乐的情节结构布局重于曲式结构的布局,正因为如此,这部单乐章结构的音乐作品因为强调音乐结构与音乐发展的内在联系,注重音乐形象塑造与音乐情感的内在表达,使得这个作品整体获得了结构布局与情感布局的高度统一,让歌颂太阳,赞美人与自然和谐相处的声音走进了听众心里,也记录了作曲家用当代的思想观念对山海经夸父逐日故事的理解与再认识。

结 语

音乐作品不仅代表作曲家的情绪,更代表作曲家的观点、态度和品格。任何作曲家在创作一部作品时定会有他的创作思想与创作理念,《太阳祭》也无例外。

从以上几个方面对该作品的分析不难看出,《太阳祭》的内容既彰显了民族性,又体现了时代感;既有哲理性、戏剧性的交集,又有抒情性色彩的变换;既有鲜明的民族性展现,又有独特的个性抒发。《太阳祭》一方面表现出了作者追求技术创新、传统与现代结合的创作理念;另一方面,作品也展现出了敏捷的才思和创作的灵性、扎实的理论功底、游刃有余的实践经验,宽广厚重的文化底蕴。是近年来不可多得的大气磅礴之作。