戏曲是中华民族文化艺术中的瑰宝,它把曲词、音乐、美术、表演溶为和谐、完美的综合艺术。做为音乐的主要组成部分——戏曲乐队,既从属于这一综合艺术的整体,又具有相对的独立性。它有深厚的历史传统和独特的表现手法,各剧种乐队用不同的乐器组合形式,以其夸张、简练的程式化特点,与舞台上的表演相适应,制造出强烈的戏剧效果。戏曲乐队中的主奏乐器是构成各剧种不同风格色彩的重要因素。人们常常只要听到主奏乐器的演奏,就能判断这是什么剧种。据1982年统计,全国已知剧种总数为317个,其中高腔剧种仍沿袭弋阳腔"其节以鼓,其调喧"的特点,用音响效果强烈的打击乐器衬托喧染,演唱中加用众人帮腔,有的剧种使用了管弦乐器;有些历史悠久剧种,如福建的莆仙戏、山西的"锣鼓杂戏",被称为戏曲的“活化石”,保存着古老的“锣、鼓、吹”为主的伴奏形式。而大量梆子腔、皮黄腔剧种和由各种歌舞小戏发展起来的地方剧种,则大多以各种形制的弓弦乐器领衔主卖或为主要乐器组合之一。中国的弓弦乐器也正是在明清两代以来地方戏曲的勃兴繁荣之中而获得了长足的发展。现就这一问题略述如下。

提琴、板胡及板面类弓弦乐器

明代南曲有四大声腔,即海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔。其中昆山腔兴起虽晚,但在戏曲史上影响最大。魏良辅致力于昆山腔唱腔和乐队的革新,创立了规模完整的伴奏乐队。明沈宠绥《弦索辨讹》说:"嘉隆间,昆山有魏良辅者,乃渐改旧习,始备众乐器而剧场大成,至今遵之"。昆山腔乐队将弦索、箫管、鼓板三类乐器 组合在一起,多方面发挥伴奏的功能,积累了丰富成熟的经验。

明清以来,"弦索"一名有时指特定乐器三弦,有时泛指弹弦类乐器,也有时指以弹弦乐器伴奏的北曲剧种。明 王骥 德《曲律》:“北之歌,必和以弦索,曲不入律,则与弦索相戾"。明王世贞《曲藻》:"北力在弦,南力在板"。1986年,发现在山西运城西里庄的元墓杂剧壁画中①,有一人背向横抱曲项琵琶,与笛、鼓、板一起为杂剧伴奏,为我们提供了北曲使用弦索的例证。自明代初期,弦索也用于南 曲,明徐渭《南 词叙录》:“今昆山以笛、管、笙、琶按 而唱 南曲"。魏良辅则使用张野塘改革研制的三弦伴奏新腔。“箫管”泛指吹奏乐器。早在宋元时期,民间有名为"鼓板"的器乐组合形式,包括笛、鼓、拍板三种乐器,用于杂剧、唱赚伴奏。宋吴曾《能改斋漫录》卷一:“崇宁大观以来,内外街市鼓、笛、拍板,名曰'打断"",即是"鼓板";宋周密《武林旧事》卷四“乾淳教坊乐部”和卷六“诸色伎艺人"的"鼓板"部门中,都有奏笛、奏拍、奏鼓儿或 札子的艺人。明代,昆山腔乐队在"鼓板"的基础上吸收了弦索,以弦索、箫管、鼓板并奏,逐渐扩展为大型乐队,而以笛子、三弦为主奏乐器。

除此以外,昆山腔戏曲在清唱时,还曾使用过一种弓弦乐器提琴。清李渔《阅情偶记》载:“丝音自蕉桐而外,女子宣学者,又有琵琶、弦索、提琴三种。……提琴较之弦索,形愈小而声愈清,度清曲者必不可少"。这种提琴可能源于“卷颈、龙首、二弦,以弓接之,弓之弦以马尾”(《元史·礼乐志》)的元代胡琴。清姚燮《今乐考证》载:“《词话》:'提琴起于明神庙间,……其制用花梨为杆,饰以象齿,而龙其首,有两弦从龙口中出,复缀以蛇皮,加以三弦,然而较小。其外则别有限弦绊曲木,有似张弓,众昧其名。太仓乐师杨仲修能识古乐器,一见曰'此提琴也',然按之少音。于是易木以竹,易蛇皮以匏,而音生焉。时昆山魏良辅善为新声,赏之甚,遂携之入洞庭,奏一月不辍,而提琴以传"。魏良辅原籍江西豫章(江西南昌),"寓居太仓之南关"(明张大复《梅花草堂笔谈》),他与不少乐师、清曲家交往密切,并支持多种乐器的改革创新,所以从当地乐师那里得此提琴,大胆用于昆腔伴奏。《今乐考证》还载:"杨仲修见周藩乐器,因创为提琴,哀弦促柱,佐以箫管,曼声和歌,缠绵凄楚,如泣如诉,听之使人神怆不能自己"。对提琴的演奏特色做了生动的描述。又据明宋直方《琐闻录》载:“野塘既得魏氏,并习南曲,更定弦索音节,使与南音相近;并改三弦式,身稍细而其鼓圆,以文木制之,名曰弦子。……其后,有杨六者,创为新乐器,名提琴,仅两弦,取生丝张小弓贯两弦中,相轧为声,与三弦相高下。提琴既出,而三弦之声盆柔曼婉畅,为江南名乐矣”。从这一记载可知,昆山腔使用改革的三弦和创制的提琴伴奏之后,竟一跃而成为“江南名乐”。

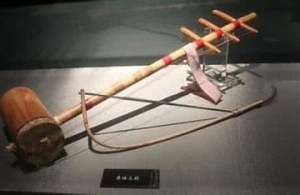

中国艺术研究院音乐研究所收藏一件清代提琴②,全长98.8厘米,椰壳制成圆形琴筒,贴以薄桐木面板,琴头镶嵌骨花,一侧安两轴,不用千斤。琴筒下端有支柱,琴弓竹制,上张马尾拉奏。此琴琴杆较长,因不设千斤,从琴杆上端山口处即可按弦演奏,所以发音柔细,为昆曲清唱和厅堂中红戳能上的彩唱伴奏最为适宜。清初人所绘的一幅书籍插图,画的是富豪人家厅堂上的演戏场面,在伴奏乐队中有一人操提琴③,其形制与传世实物相同。画面中还有一人击点鼓和拍板,也均为昆曲清唱时常用的节拍乐器,可知这个乐队确是在为昆曲伴奏。魏良辅《曲律》中说:"清唱,俗语谓之'冷板凳',不比戏场借锣鼓之势。全要闲雅整肃、清俊温润",人们又称之谓"水磨调"、"冷板曲",使用提琴伴奏则取得良好的效果。明马佶人所作传奇《荷花荡》第八出中一首〔秋夜月〕曲词中有"葛布直身忒厮称,提琴箫管谁堪并”之句。明末清初人写的小说《杌闲评》第七回叙述,当时(此书描写明万历后期的社会生活)曾有流落到北京的小苏班艺人用提琴伴奏,清唱南北曲的:"进忠走来问一娘是甚班名,一娘道:是小苏班。……看看交冬天气,冷得早衣食无措,一娘只得重整旧业,买了个提琴,沿街卖唱。……一娘奉过店家酒,拿起提琴来,唱一套北曲。……一娘又唱了套 南 曲。二人啧啧 称羡,那人道,从来南曲没有唱得这等妙的"。该书第二十一回又叙述:“进忠去谢了赏,又取提琴过来,唱了套弦索调。……见他欢喜,又取提琴来唱一套王西楼所作《闰元宵》"。

从上述记载来看,提琴用于昆曲清唱,也用于弦索调和词曲伴奏。但在正规的昆曲戏班中未见使用过。清李斗《扬州画舫录》卷五详细记述了当时戏班"场面"使用乐器的情况,所列乐器达十七种之多,弦乐器中只有弦子(三弦)。北京图书馆藏《太平班杂剧》一书,收录了清代乾隆二十二年(公元1757年)扬州一个规模盛大、行当齐整的昆曲戏班脚色名单及昆曲台本十八出。这是乾隆皇帝第二次南巡时,当地为承应迎銮而进呈的档案材料,其中所列乐队人员二十一名,也无专职或兼职操提琴者④。甚至,有的昆曲清唱社团也不使用提琴。如创立于明天启年间(公元1621——1627年)的“天韵社”,设在江苏无锡。至本世纪三十年代告终。该社唱曲历来注重音韵,只用三弦、鼓板、笛子伴奏,间用琵琶。提琴在清末似乎已经失传,文献中也无具体记载。可是,在若干器乐乐种和地方戏曲中,“提琴”之名,却缕有所见。如《扬州画舫录》载,扬州虹桥 歌船中演奏《十番鼓》使用提琴:"十番鼓者,吹双笛……三弦紧缓与云锣相应,佐以提琴"。近代婺剧高腔仍使用提琴伴奏;粤剧硬弓组合中有竹提琴(琴筒竹制);山东莱芜梆子的主弦为提琴;鄂南地区至今流传提琴,称当地用提琴伴奏的花鼓戏为“提琴调”、“提琴戏”;早期秦腔也用提琴,将其“加入二弦、胡琴之间,刚柔并济,可以配音”(《秦腔记闻》);有学者考证,流传于湖北,湖南、四川等省,以梁山调为剧种或声腔的数十个地方小戏,均用大简简胡琴伴奏,四川叫胖筒筒,湖南叫大筒,鄂西叫钩胡,鄂西北叫蛤蚂嗡,都是提琴的变名或形变⑤。这些剧种统称"梁山调腔系"或"大筒子腔系",大筒筒胡琴"形似二胡,筒略大或略长,杆略粗;有的有千斤,有的没千斤;音质较二胡浓而壮,音色带嗡”⑥,但是,这些乐器在形制上均与古提琴有较大的变化。据目前所知,唯苏州玄妙观道教乐队,河北承德离宫清乐(丝竹乐)乐队所用提琴仍保存着古提琴的原貌。近年,北京歌舞团曾在承德地区采访,见到古提琴和能演奏此乐器的老艺人,并曾复制一件,用于大型乐舞《盛世行》。《大清会典图》等文献所载的四弦提琴,琴简或蒙面板,或蒙皮面,形似于现代四胡,完全是另一种乐器。故宫博物院收藏一件实物,名匏提琴,琴简葫芦制,呈八角形,模印燃龙花纹。前口蒙桐木板,后口开圆形音窗,玳瑁镶边。琴杆斑竹制,以木雕龙头为饰。约为康熙年间(公元1662—1722)制品⑦。

古提琴做为一种琴筒椰壳制或竹制,蒙面板,两轴、系两弦的弓弦乐器,在历史上忽隐忽现,脉络不明。但它并未自行消亡,而是在民间流传和不断演化着,它已蕃衍成一系列板胡类乐器,应用于繁多的梆子腔乐队之中。提琴是明清时期弓弦乐器发展过程中一个承上起下的中间环节,现在似乎已被人们遗忘或忽略,其实,应给它以一定的历史地位。

清代戏曲中有一大声腔,即梆子腔。它包括在北方陕西、山西、河南、山东、河北等地形成和流传的各路梆子剧种。其中历史最长的是现今尚存的同州梆子和蒲州梆子,统称之为山陕梆子。文献中称秦腔、琴腔、西秦腔、甘肃调、乱弹。民间称“桄桄子”(掷子击节声)、乱弹。

梆子腔剧种在清乾隆年间(公元1736—1975年)隶属花部。据清李斗《扬州国舫录》(乾隆六十年,即1795年刊行)卷五载:“两淮盐务,例蓄花、雅两部,以备大戏。雅部即昆山腔。花部为京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二黄调,统谓之乱弹”。此时的梆子腔用什么乐器伴奏,文献记载不一。清李调元《剧说》(乾隆四十年、即1775年刊行)载:“俗传钱氏《缀白裘》外集有秦腔,始于陕西。以梆为板,月琴应之,亦有紧慢,俗呼梆子腔,蜀谓之乱弹”。《扬州画舫录》载:“秦腔用月琴不用琵琶”。钱德仓所编《缀白裘》自乾隆二十八年至三十九年(公元1763——1774年)陆续编辑出版,其中第六集和第十一集收有总题为“梆子腔"的剧本30余种、50余折。所用乐器,只是弦子。另据清张山来《虞初新志》中,陆次云《圆圆传》记载,李自成初进北京,不耐听昆曲,而命群姬唱西调(即西秦腔),“操阮、筝、琥珀,已拍掌和之,繁音激楚,热耳酸心"。可知梆子腔所用乐器均为弹弦乐器。

清吴太初《燕兰小谱》(乾隆五十年、即1785年刊行)载:"友人言,蜀伶新出琴腔,即甘肃调,名西秦腔。其器不用笙笛,以胡琴为主,月琴付之。工尺咿唔如语,旦角之无歌喉者,每借以藏拙焉”。又留春阁小史《听春新咏》(嘉庆十五年,即1810年刊行)载:“盖秦腔乐器,胡琴为主,助以月琴,咿哑丁东,工尺莫定,歌声弦索,往往蘸……丝肉相比,非生有夙慧者,未易寻声赴节也"。从这两段时间稍晚的记载看,梆子腔已使用胡琴主奏,其“工尺咿悟如语”,即旋律流畅如人声;“歌声弦索,往往朝”,系指演唱与伴奏常常交错而行,似已有“过门"之类。这胡琴可能是一种弓弦乐器,但其形制、构造均不详,仍难于确定。有学者考证,甚至认为根据《燕兰小谱》紧接前面一段记载之后,所附的一首诗:“有丝无竹少清音,始自秦中带郑浴。莫笑当歌同傀儡,胜儿原是抱胡琴"。诗中胜儿所抱胡琴,应为琵琶⑧。

至清咸丰年间(公元1851-1861年)以后,才有明确记载,梆子腔用呼呼(即板胡类弓弦乐器)伴奏。近人王芷章编《清代伶官传》,系采用异平署档案为据,其卷三:"武奎斌小名曰喜或作成喜,晚年人称老喜,直隶河间人。幼从王老喜习艺,为晚清呼呼第一名手。同光之年搭双顺和班"。按"双顺和"与"全胜和"、"瑞胜和"、"源顺和"、“庆顺和”等,同为当时北京的 梆 子腔 戏班。《清代伶官传》卷三又载:“王玉海本作永海,外号铁头,直隶顺义县人,生于同治二年癸亥。幼在本地戏班习艺,后入京师,以掷子呼呼知名,为十三旦刘七儿之良随手"。据此可知晚清以来,北京和直隶(河北)地区的梆子腔戏曲用呼呼(板胡类)为主奏乐器,并有知名的琴师。

现今流传在陕西省的同州梆子、秦腔(又称西安秦腔)、汉调梳(南路秦腔);流行于山西、内蒙中、西部、河北西北部的蒲州梆子(蒲剧)、中路梆子(晋剧)、北路梆子;以及河南梆子(豫剧)、山东梆子、河北掷子等长期发展过程中,一直保持着梆子单声腔的传统。它们均以形制、大小稍有差异的板胡为主奏乐器。现以秦腔为例,其早期使用“二弦”,又称二股弦、二弦子、奚琴。近人王绍猷《秦腔记闻》(西安易俗社于1949年印行)载:“按奚琴即今秦腔所用者(俗名二弦子),其形将木杆纳诸端下筒内,其简方圆或六楞不等,槽面覆以桐木薄板,棱二弦,竹弓系马尾,纳两弦间,轧之发声,音高而横,与胡琴覆蛇皮者不同"。又载:"二弦(即奚琴),俗亦谓之二股弦,其弦以皮为之,发音高亢,与梆子相配,在秦腔中,为弦索主器"。

二股弦至今仍是山西中路梆子(晋剧),北路梆子、蒲州梆子、碗碗腔、弦板腔、阿宫腔的主奏乐器。琴杆、琴筒木制、蒙桐木板、两轴、张两条肠衣弦,现改用钢丝弦。千斤为一铜片制成的钩,称腰码。演奏时,左手食、中、无名指戴不锈钢的手帽或皮制指套,发音尖厉脆亮。在上述使用此乐器的某些剧种乐队中,与板胡(或呼胡)、三弦(系弹弦乐器小三弦)、四弦(又称四股弦)组成文场四大件。艺人将它和四弦称为“筋骨乐器",可见其地位的重要。四弦是一种小海心的八角月琴,属弹弦乐器。音箱由八块硬木框和两块厚桐木板构成,内留共鸣腔较小,故称"小海心",发音清脆。在这"四大件”组合中,弓弦乐器的旋律性乐音与弹弦乐器的颗粒性乐音交错并行,一"连"一“断”相互配合,衬托和润饰着舒缓而内含激情的唱腔,听来洋洋盈耳、赏心悦目。四川的川剧弹戏所用的盖板子,当地称“盖板二弦",实与二股弦为同类乐器。

现今秦腔所用主奏乐器为琴筒稍大、琴杆较细的中音板胡,又称“秦腔板胡”,相传,本世纪三十年代以前,这种板胡只有一个把位,且不换把,用手指第二关节按弦,在弓法上使用连弓较多。经著名琴师荆生彦(1913—1960)的改革,把琴筒(椰壳)所贴面板缩小,琴筒体积也相应缩小,去掉琴筒后花窗;加长琴弓;里外弦均用丝制老弦。改用手指肚(手指第一关节)按弦,使其音量增大、音色明亮。加之各种演奏技巧的创新运用而面貌一新,从而取代二股弦,跃为秦腔的领衔乐器。1935年,中国百代公司出版了誉为“泰腔正宗”的著名演员李正敏(1915-1973)演唱、荆生彦操琴伴奏的八张唱片,计有《玉堂春》、《黛玉葬花》、《血浪鸳鸯传》、《重台》、《赶坡》、《探帘》等剧目的唱段。记录了早期秦腔板胡演奏的珍贵音响资料。

秦腔的唱腔有欢音、苦音两类。它们的曲调结构相同,只是将曲调中的mi、la两音改为ta、Si,从而形成不同的音阶和调性色彩。其板式上有多种变化,如慢板(一板三眼)、二六板(一板一眼)、代板(有板无眼)、滚板(滚白)、流水板等。简便易行的调式转换与板式变化结合起来,为表现各种戏剧冲突和情绪提供了广阔的可能性。做为主奏乐器的板胡与其唱腔完美结合,形成了独特的秦腔音乐风格。已经引起人们注意的是秦腔苦音中的ta、Si两音不同于平均律的音高。他是微升的↑ta,微降的↓Si;欢音的 ↑ ta也是微升的。这是长期以来,音乐工作者对其调式结构属性进行探讨、研究的问题。在实际表演中,究竞微升、微降多少,则需根据唱奏的效果而定。这种在不同旋法中,乐音音高的微妙游移,正是秦腔音乐的迷人之处,也是丰富和加强秦腔音乐戏剧性和美感的所在。它们是在长期艺术实践中形成,是一种为群众所接受的、富有生命力的乐律变化现象。这种特定的音准概念需要在长期接触和学习秦腔音乐的过程中形成。而板胡做为一种无品、无键的弓弦乐器,则正好发挥其所长。琴师可以很自如地调整按弦时的指距关系,也可以迅速地抓压琴弦,达到音高的微妙变化。还可以大力度的压揉产生颤音,充分地表现秦腔朴实、委婉的音乐语汇和刚健粗犷的气质。总体来说,秦腔音乐较为高亢,"秦声激越,多杀伐之声"(叶德辉《重刊秦云撷英小 谱序》语),它反映着西北地区人民豪爽开朗的性格。秦腔以其独特的音调为广大的西北地区人民所喜爱,其艺术魅力经久不衰。

至于秦腔乐队中,各种乐器在乐律上如何统一,这也要靠耳濡目染,熟悉其音调,并服从于演唱者和主奏乐器。二胡等弦乐器的演奏应向它们靠拢;笛子等管乐器早已有气息控制和半孔指法、叉口指法经验;琵琶等弹弦乐器可用左手在相位和品位上推拉吟猱,适当调整。这些技巧可统称之为传统的弹性运律技法,很有实用价值。杨荫浏先生晚年在《三律考》一文(发表于1982年)中,充子肯定了↑ta、↓Si之类变化音(称“四分之三音程",也有人称"中立音")存在的合理性,认为它是"构成我国民族音乐独特风格的因素之一"⑨。此问题涉及到我国戏曲剧种所用的不同律制,有待另行探讨。

宋元时期的南戏、杂剧,明代以来的昆山腔、弋阳腔都是曲牌联套的结构形式。以秦腔为代表的梆子声腔则以板式,即节拍形式的变化结构曲调。有学者根据现存明代抄本《钵中莲》传奇(原题“玉霜篆藏明万历抄本")考证,认为剧中有六种南北戏曲声腔并存,其中的"西秦腔",属板腔体 曲 式结构。它是与南北曲及南戏四大声腔并行的北方戏曲声腔之一,形成的时间并不一定在曲牌体之后⑩。曲牌体与板腔体二者的不同使器乐伴奏形式也发生了变化。在曲牌音乐中,伴奏与唱腔同步,中途无间歇停顿;在板式音乐中,伴奏除托腔保调以外,还要演奏“过门”。它对唱腔起着渲染、补充、联缀的作用,选定自由的板式音乐对器乐音乐的充分发挥和运用,是戏曲音乐的重大发展。弓弦乐器以得天独厚的条件倍受青睐,它能更加细致地表现地方音乐语言风格,具有更大的灵活性和模仿能力,从而使声乐(唱腔)器乐融为一体、和谐自然。所以秦腔音乐以其新颖的唱腔和伴奏形式,受到广大观众的欢迎。清杨静亭《都门纪略·词场序》载:“至嘉庆年,盛尚秦腔,尽系桑间濮上之音。而随唱胡琴,善于传情,最足以动人倾听”。

主奏乐器以及以主奏乐器为中心构成的乐器组合形式形成了不同剧种的独特风格。主奏乐器的不断变更、选择、演进、改革常常与不同剧种地方音乐风格、语言音调特点、演唱方法等诸多因素密切相关。清严长明《秦云撷英小谱》说:“昆曲佐以竹,秦腔间以丝,丝与竹皆同也。秦腔所以去竹者,以秦多肉声(王绍猷《秦腔记闻》注曰“所谓宽音大嗓"),竹不入肉,故去笙笛,只用弦索也"。正表明这一状况。秦腔广泛流传,所到之处与各地较为相近的民间音乐(北方风格)相结合,形成了各省、各路的梆子声腔剧种。板胡也形成了不同的地方演奏风格,它在河南柳子,河北梆子、山东梆子的伴奏中,都有所发展和创新,形成各自的演奏流派。

板胡及其变异形式的板胡类乐器品种繁多,在很多地方戏曲和保留有柳子腔或梆子腔传统剧目的地方戏曲之中居于领衔地位。如评剧、老调、丝弦戏、吉剧、二人转、龙江剧、绍剧(称“大筒板胡”)、瓯剧乱弹腔、歌仔戏(称“壳子弦”)、芗剧、莱芜梆子(称“提琴”)、湘剧、粤剧硬弓组合(称“竹提琴”)、婺剧乱弹和芦花、拨子(称“大筒板胡")、西秦戏(称"硬子")、川剧弹戏(称“盖板子”)、滇剧丝弦腔(称“锯琴”,近似二股弦)、碗碗腔(称“硬弦”)、平弦戏等。板胡还常被称之为大弦、飘、梆胡、秦呼等。

板胡类乐器的共性是琴筒蒙桐木板,木质震动发音。用于福建省古老剧种高甲戏,梨园戏的二弦虽然也是板面弓弦乐器,但它与南音二弦为同一乐器,乃古代奚琴遗存,不属板胡类的后裔。这种二弦琴杆竹制,琴简用龙舌兰木的根部挖空制作,外形与宋陈旸《乐书》所绘奚琴极相似(陈畅福建闽洁人)。特别是两轴置于琴杆右侧,为全国各地流行的胡琴类乐器所仅有,只有流行于吉林延边地区的朝鲜族奚琴与其相同。此二弦还用于莆田十音、八乐、闽南十班、笼吹、锦歌等地方性传统乐种。

福建莆仙戏和莆田十音、八乐中,还使用一组系列板面弓弦乐器老胡、伬胡、伵胡,也颇为独特。其琴杆、琴简用龙眼木制,琴筒两端外伤,中间稍细,前口蒙桐木板,有的两轴雕成梅花枝杆状。三者形制相同,老胡最大,伬胡、伵胡依次渐小,用木制短弓系马尾拉奏。它们只流行于福建省部分地区,属地域性的民间乐器,似与北方的板胡类乐器无牵涉。

上述板面类弓弦乐器琴筒均呈简形或半球形。还有一种匣形板面弓弦乐器,即轧琴,是流行于河北邯郸地区以及河南北部、山西东南部的地方戏曲武安平调落子的主奏乐器。形似小筝,琴身长约58厘米、宽13.5 厘米、侧板厚3.5厘米。面板张十根丝弦,每根弦下用可以移动的枣树杈支撑。另用一根高梁杆的尖端,去掉表皮,擦松香末拉奏⑪。一弦一音,声音柔细动听。此轧琴的前身是古代的轧筝。相传武安平调落子在清乾隆年间(公元1736—1795年)已有演出活动。《律吕正义后编》(乾隆十年、即1745年编)、《清史稿·乐志》均记载有十弦轧筝,可能即此轧琴。就目前所知,在戏曲乐队中使用轧琴者仅此一例。轧琴这种乐器自身有不可弥补的缺陷,如由于一弦一音,移弦缓慢,难于演奏快速而密集的换弦音符,音域窄,转调困难等,所以自本世纪六十年代以来,已渐渐被板胡、二胡所取代。但是,轧琴做为一种颇具特色的弓弦乐器,又是唐宋时期遗物,文献记载凿凿有据,在众多的大型器乐乐种中不见使用(河北省个别地区的“十番会"中有使用者),却在一个地域性的戏曲剧种中保存着,其宝贵的历史价值是不可泯灭的。

京胡、二胡及皮面类弓弦乐器

皮黄腔由两支声腔组成,即西皮与二黄。属于皮黄腔或包含皮黄声腔的剧种有徽剧、汉剧、湘剧、粤剧、桂剧、川剧、婺剧、赣剧、滇剧等。京剧则是皮黄腔后起之秀。清乾隆年间,二黄腔已盛行于世,流布于很多地方。它用皮面弓弦乐器胡琴伴奏。清李调元《剧话》说:“胡琴腔起于江右,今世盛传其音,专以胡琴为节奏,……又名二黄腔"。过去,学者多认为约在清道光十年(公元1830年)左右,“由进京的楚调演员王洪贵、李六所唱的西皮调,与北京徽班演员所唱的二黄调相结合,成了皮黄兼容的新剧种京剧。即如清粟海庵居士《燕台鸿爪集》载:"京师尚楚调,乐工中如王洪贵、李六以善为新声称于时"。后据周贻白先生考证,早在清嘉庆年间(公元1796—1820年),湖北一带已将秦腔衍变而来的西皮调与二黄调同台合演,伴奏乐器为胡琴、月琴、三弦,已与今日京剧文场"三大件"相符。其根据是道光三十年(公元1850年)叶调元所作《汉皋竹枝词》所述:“月琴弦子与胡琴,三样和成绝妙音。啼笑巧随歌舞变,十分悲切十分淫"。附注:"唱时止鼓板及此三物,竹滥丝哀,巧与情会"。又说:"曲中反调最凄凉,急是西皮缓二黄。倒板高提平板下,音须圆亮气须长”。皮黄腔传至北京时,为避皇帝讳,指二黄与二皇(乾隆、嘉庆二帝)同音;老弦、子弦与"老贤"、"子贤"同音,哪根弦断了都不吉利,曾改用笛子伴奏。至同治元年(公元1862年)又改用胡琴,据清宫廷异平署档案记载,同治四年(公元1865年),民籍“随手”(伴奏者)沈湘泉演奏胡琴、弦子、笛,这是胡琴在异平署档案材料中第一次出现。此时胡琴与笛子一同伴奏。至同治十年,异平署档案又载:"伶平传旨,以后西皮二黄随笛"。据此可知有一阶段,西皮二黄只用胡琴,不用笛伴奏,所以又要下旨随笛⑫。同治以后,随声腔的变化,胡琴与笛可相互更替使用。当时在北京和初兴皮黄的上海都是如此。《同光 梨园纪略》载:“满庭芳初开(同治五年),凡二黄、西皮用双笛,不用胡琴,若青衫以笛配之,其音更雅,老丹桂间亦用之。近三十年全是胡琴"。看来,时而胡琴,时而笛子,时而二者并用,曾反复过多次。最后两皮、二黄统一用胡琴伴奏,距今不过百余年。著名琴师徐兰沅曾说:“如我师方秉忠先生以及和他同一时期的老先生们,如曹鑫泉先生等,都是不善于操琴的,其原因也就是当时无人取于问津"⑬。近人王绍猷《秦腔记闻》说:"三十年前皮黄皆用双笛和,后改用南胡,再改京胡,改变年代不远,老年在京听过皮黄者,盖皆知之”。

用于皮黄腔的胡琴,在京剧形成之后,称“京剧胡琴”,简称“京胡”。相传,徽班初进京时,这种胡琴用厚竹或木质制作琴筒,弓杆短,弓毛松软,发音沉闷,称作“大胡琴”或“软弓胡琴”。周贻白《皮黄剧的变质换形》一文载:"以前的胡琴,筒子很厚,拉手为软弓,发音亦无今日薄筒硬弓之嘹亮"。至今流行于山东、河南、安徽、河北南部地区的“软弓京胡”,虽然弓毛松软,所系马尾约比弓杆长出三分之一,有特殊的持弓方法和“嘟噜串”等独特弓法,可能是受当地流行剧种、曲种所用弓弦乐器的影响,逐渐形成了新的演奏手法和曲目,已不是早期京胡的原貌。京胡演奏形成流派,都是使用紧弓,即硬弓以后的事。徐兰沅说:“过去梅雨田、孙佐臣两位先生皆使紧弓,我跟梅先生(梅兰芳)操琴二十八年,也是紧弓”⑭。

关于早期京胡的使用和变迁,近人徐慕云所著《中国戏剧史》(有1927年刊本)中另有一说。认为是程长庚“四喜班”乐师王晓韶(芝山)首创废除吹笛,而代之以胡琴:“王晓韶所创用之胡琴本系软弓,苟非腕力强健,不易收效,人多苦之。当时有名鼓手刘家福之弟子李四者,另创硬弓胡琴试之,效果较为省力,而易于讨好。胡琴经此连续之改进,乃臻完善。于是贾三(名东林,李四之师弟)与程大老板之琴师樊三者,均改用硬弓,群称便利。一时风气所趋,软弓胡琴亦如笛子之遭天然淘汰,而无人忆及"。以上所述可备参考。

京剧确立京胡为主奏乐器,由于定弦、指法、弓法的灵活多变,使乐器和演唱大大加强了表现力。西皮与二黄用不同的定弦法,西皮la、mi弦;二黄sol、re弦。如果调高相同,二黄即比西皮低一度音程,弦的张紧度相对降低,宜于表现肃穆、凝重、浑厚的唱腔。西皮则宜表现欢快、爽朗、流畅的唱腔。这只是大体而言,因剧情 和 不同 场合人物情感变化的要求,两类曲调各自都能表现喜、怒、忧、思、哀、乐、庄、谐的情绪,而结合在一起使用时,在风格和色彩上又可造成较为明显的对比。二黄的sol、re 弦,改为li、soi弦,则为反二黄。其音区、调性色彩的变化更为突出,常常用来伴奏悲愤、苍凉的唱段。可见,京胡为以上皮黄唱腔的多样化和整体的丰富性提供了何等的便利。

京剧唱腔的创新发展也与京胡演奏关系极大。早期皮黄戏,同台演员由共同的乐师(场面)伴奏,人员由戏班聘定。自程长庚创立三庆班以后,"长庚以三庆班长资格,以章圃司鼓、桂芬操琴,为自用场面之渐"⑮,清光绪二十二年(公元1896年),谭鑫培则第一次以戏班台柱演员名义聘请场面艺人组班,并长期合作,创“名角挑班”之先河。“自雨田、李五为鑫培专司琴、鼓,正如左辅右弼,缺一不可,一时称为双绝。后来名角遂援以为例,人人自置场面,不由班中取材,一若非此不足壮声色,而鼓与胡琴遂成名角之专用品矣"⑯。这种专设的伴奏人员,梨园界旧称“私房胡琴”、“傍角儿”。实际是杰出的演员与琴师密切合作,共同研究、设计、创制唱腔,同台演出。这对近一个世纪以来,京剧唱腔流派的发展起了关键的作用,充分的体现了主奏乐器在一个剧种中的重要地位。琴师的演奏与某一流派的表演协调一致、相互默契,可谓珠联盟合、相得益彰。一个表演艺术流派的形成与琴师的合作密不可分。很多流传地域广泛的大剧种都同此情况。

老一辈琴师们认为,京胡有四种功夫,一腕子(弓法),二指法,三花点,四韵味。徐兰沅说京胡有“吟、揉、绰、注”四种技巧,后来又以自已数十年的操琴经验,归纳成七个字的手法: 掸、拈、滑、垫、虚、兜、揉。并以“西江月”一首编成口诀:“掸字虽密不多,拈弦快如电波;上下滑音切忌短,垫字上指须托。似按非按虚法,兜弓能见刚柔;揉弦似抖勿多抖,摆乱指法不合"⑰。把京胡的技巧做了精辟而细致的总结。这仅就伴奏技艺而言,谈到创腔,则需要全面的京剧艺术造诣和丰富的舞台实践经验,非一朝一夕之功。

京胡演奏多用第一个把位,第二把位上偶而用到个别音,一般不换把。遇到低于里弦空弦音的曲调,就翻高八度演奏,与唱腔旋律相对照,有时即成“你高我低、你低我高"之势,形成京胡独特的伴奏 旋律起伏线。演奏时,左手按指,右手运弓,二者相互配合在里外两根弦上往返翻腾跳跃,别具一格。京胡演奏对音色有严格要求,外弦要清脆明亮,里弦须饱满结实。由于传统制作工艺或乐器结构上的某些原因,京胡里弦难于发出平稳、固定和较为纯净的音响来。而要达到音色上的要求,须把外弦调得稍高一些。如果把里外弦定成纯粹五度,则其发音都显得暗。据1984年中国艺术研究院音乐研究所孙玄龄同志对自已的演奏(他曾任中国戏曲学校京胡教师)和孙佐臣、陈彦衡、杨宝忠、李慕良等几位著名琴师的京胡独奏唱片进行测音。其微音分的数据表明,京胡两弦的定音虽为五度,但不是完全五度。它们的音分数最大者751音分,最小者706音分,平均数为727音分。它大大超过了十二平均律五度的700音分和纯律五度的702音分,是一个较宽阔的五度音程⑱。其上方音(外弦)准确,下方音(里弦)偏低。这是一个既成事实,但在实际演奏中,乐师又无时不在想方设法弥补这个缺憾。其目的是要确保京胡自身的完美,使其保持明亮、清脆、饱满、和谐的音色。京胡于是成为与众不同的、具有鲜明个性的戏曲伴奏乐器。这种状况在中外乐器史上实属罕见。“在目前京胡使用钢弦并用尼龙制品代替蛇皮的情况下,本来比用丝弦和蛇皮时更有条件把音定准,但是由于这种对特定音色的追求,使得大部分琴师多多少少地仍保持了里弦空弦音偏低的特点”⑲。京胡独特的音色和那富于穿透力的声响,使它很难被现代民族乐队所融合、吸收,成为常规乐器。但是它与京剧结下不解缘,成为该剧种乐队中色彩强烈的领衔乐器,不可须臾分离。

随着京剧的发展,京胡从选材到制作、调音都已规范化。除用于京剧外,还是汉剧、楚剧的主奏乐器。桂剧声腔以弹腔为主,分南北路,也用京胡伴奏;湘剧弹腔早期使用软弓胡琴,后改用二弦。另有一种小胡琴,琴筒较细小,用于徽刚、婺剧中的皮黄唱腔伴奏,又称徽胡、科胡。除伴奏唱腔,还有较为丰富的传统曲牌。

京剧中另一件常用的弓弦乐器是京二胡。原是上海“苏州滩黄”的伴奏乐器,称“苏胡”或二胡。初使用时,因无新意,人们难于接受,“近人加入二胡。其工尺高下与胡琴同一,手法无特殊之点,但觉呜呜盈耳,嘈杂不清"⑳,后在其演奏手法上加以丰富变化,现已成为京剧乐队“四大件”之一。它不同于二胡,而是专用于戏曲的独立品种。除用于京剧以外,也有些剧种使用。

流行于江苏、浙江、上海等地区的越剧、沪剧、淮剧和流行于江苏、安徽部分地区的锡剧都以二胡为主奏乐器。越剧发源于浙江绍兴地区嵊县剡溪两岸农村,由一种民间说唱“落地唱书”发展为“小歌班”,搬上舞台,只用尺板和笃鼓伴奏。1917年,进入上海演出,有魏梅朵等艺人试用丝竹乐器伴奏。开始曾用板胡伴奏呤嘎调,在原来清唱帮腔的基础上,加进板胡接腔;而唱腔仍以尺板笃鼓伴击,演员在鼓板的“的笃”声中清唱,也称"清笃腔"。后来感到板胡音色与唱腔的抒情韵味不太协调,遂改用平胡(二胡的一种)。伴奏时,平胡托腔,另有弹弦乐器加花,"这基本上是古老的江南丝竹的演奏方法,听起来情调统一,又有色彩上的变化,具有流畅悦耳的民间风味"㉑。这种音乐风格奠定了越剧优美抒情的基调。平胡比二胡形体略小,音色较明亮,又称“越剧主胡",宜于伴奏细腻柔美的唱腔。本世纪三十年代以来,越剧经过不断的丰富和创新,已由民间小戏发展成为有不同演唱流派的全国性大剧种。二胡在沪剧、淮剧等乐队中也分别称为"主胡",现已由乐器厂家根据剧团需要专门研制生产。这些剧种的音乐都趋向于秀丽流畅的江南风格。在乐队中,二胡是基本的旋律乐器,易于与其他乐器融合、协调,可充实、丰满、稳定整个乐队的音响效果。所以除在上述剧种中作为主奏乐器外,二胡及其同系列的中胡、大胡、低胡等在全国各声腔剧种中均可使用。

还有一些富有地方特色的皮面弓弦乐器,则只用于各自流行地域的戏曲剧种之中。如坠胡用于河南曲剧、山东吕剧、豫剧;大筒胡琴(又名大筒)用于湖南和湖北花鼓戏;祁胡用于祁剧;高胡用于粤剧软弓组合、粤剧二弦用于硬弓组合;竹胡用于琼剧;潮州二弦(又名潮胡、吊龟子)用于潮剧和广东汉剧;大广弦(龙舌兰木制作的大筒胡琴)用于歌仔戏、芗剧;四胡用于两夹弦、柳腔;四弦(又名象鼻四弦)用于河南越调、湖北越调;简简用于贵州花灯戏;调胡用于广西彩调;马骨胡用于壮剧等。

综共所述,板面和皮面两类弓弦乐器构成了我国一大宗变异形制丰富的乐器群体。

结 语

在中国音乐史上,戏曲音乐是近世俗乐中最具代表性的品种,有丰富的多方面的蕴藏,是传统音乐的宝库之一。它既保存着多种古代音乐的遗痕,又是在历史发展中不断注入生命力的活的艺术。戏曲音乐与民族器乐互相影响和促进,弓弦乐器的演进就是例证之一。多种弓弦乐器因声腔剧种的需要而产生,由于它能更加细致地表现人声歌唱和地方风格特点而丰富发展了戏曲音乐,同时,也发展了乐器自身。有的乐器原来从属于戏曲,后来渐渐独立于戏曲之外,成为更完善的民族乐器。例如板胡,现已在民族乐队中占一重要席位。。反过来,民族器乐也不断吸收戏曲音乐的精华充实自已。很多器乐创作直接取材于戏曲音调;有的演奏家向戏曲乐师学习,力求在演奏中领略深藏于某些旋律中的戏曲韵味。研究传统戏曲乐队中的各类乐器,可追溯到某些乐器诞生的源头和成长的轨迹,还可追寻出二者相互吸收、融合、演化的脉络。

中国戏曲的唱腔和伴奏音乐都有程式,它们即规范又灵活。弓弦乐器就最具随机性与灵活性,也最贴近人声。例如雷琴拉戏,可把唱腔的流派风格模仿得维妙维肖,这是编钟、编磬等固定音高的打击乐器和笙、笛、琵琶、三弦等吹奏、弹弦乐器所无 法比拟的。戏曲伴奏与弓弦乐器的密切合作是长期艺术实践的双向最佳选择,它们使"活生生的音乐在程式性随机性的辨证关系方面保持着一种天然的平衡”㉒。所以,弓弦乐器在戏曲乐队中能够如此风光、如此显要,如此旺盛。并将长此以往,继续光大。它体现着中国传统音乐的若干特征和深刻的美学内涵。

①廖奔《宋元戏曲文物与民俗》彩版35(文化艺术出版社 1989)。

②中国艺术研究院音乐研究所编《中国乐器图鉴》图. 4-2-23(山东教育出版社 1992).③中国艺术研究院音乐研究所编《中国音乐史图鉴》图V——50(人民音乐出版社 1988).

④同育德《扬州太平班和迎銮戏》(载《戏曲研究》第九辑 文化艺术出版社 1983)。

⑤钟济明《胡琴起源辨证》(载《音乐学习与研究》1989.2)。

⑥刘正维《戏曲新题——长江中下游小戏声腔系统》30页(长江文艺出版社 1985).

⑦王世襄《谈鲍器》(裁《故宫博物院院刊》1979.1)。

⑧毕永森《板胡流行年代考略》(载《乐器》1988.1)。

⑨《杨荫浏音乐论文选集》405页(上海文艺出版社1986).

⑩焦文彬《从“钵中莲”看秦腔在明代戏曲声腔中的地位》(载《柳子声腔剧种学术研究会文集》山西人民出版社 1984).

⑪张浩玲、程澍田《轧琴》(载《乐器》1985.3)。

⑫朱家溍《清代乱弹戏在宫巾发展的史料》(载《京剧史研究》学林出版社1985).

⑬⑭⑰《徐兰沅操琴生活》1至3集(中国戏剧出版社

1958—1963).

⑮⑯⑳陈彦衡《旧剧丛谈》(载张次漠编纂《清代燕都梨园史料》下册 中国戏剧出版社1988)。

⑱⑲孙玄龄《京剧音乐中微音分情况的实测与介绍》

(载《中国音乐学》1988 创刊号)。

㉑嵊县文化局"越剧发展史编写组"《早期越剧发展史》100页(浙江人民出版社1983)。

㉒沈洽《音腔论》(载《中央音乐学院学报》1982.4)。