2015年5月24日晚,由广东省委宣传部、广东省文化厅主办,广东民族乐团倾情演出、指挥家张列执棒的大型民族交响套曲《丝路粤韵》在星海音乐厅成功首演。以作曲家赵季平为艺术总监并亲自参与的创作团队亲密合作而成的这部交响套曲,共七个乐章:一、《开海》(景建树曲);二、《祭海》(韩兰魁曲);三、《远航》(张坚曲);四、《异域》(张晓峰曲);五、《乡愁》(赵季平曲);六、《归来》(蓝程宝曲);七、《新梦》(房晓敏曲)。这是继2004年《华夏之根》、2012年《敦煌音画》之后民族交响乐的又一力作。在中央提出共建“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”的战略思想指引下,广东民族乐团与主创团队通力合作,从艺术构思、实地采风、提炼素材到创作修改,历经两年的艰苦创作与排练,成功完成了这部大型民族交响套曲。作品的题材与创作构思,使人感受到了主创团队强烈的文化寻根意识。特别在经历了《敦煌音画》和《华夏之根》两部作品的探索与磨合之后,《丝路粤韵》更突出地体现了作曲家们民族文化的自觉以及鲜明的创新意识。七个乐章既相互呼应、环环相扣、一气呵成,又追求个性,独立成篇。每一位作曲家都以自己独有的话语方式来述说这段沧桑而厚重的历史,用自己个性化的音乐语言描绘出一幅中华民族感天动地的历史画卷,展现出中华民族锐意进取、开疆拓土的奋斗史。在追求音乐语言创新的同时,力求保持传统的民间音乐特征和风格,通过对广东民间音乐的提炼与再创作,展现出大广东乃至大华夏的传统音乐文化。作品运用交响性的写作手法,以对大海的敬畏与向往,转化为一种家国天下的历史使命,表达了作曲家们的浪漫主义理想和人文主义情怀。

一、广东民间音乐风格贯穿始终

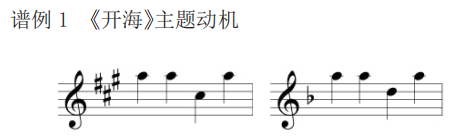

广东音乐作为我国传统音乐文化中独具个性的存在,激发了作曲家们的创作激情。纵观七个乐章,都巧妙地运用了广东民间音乐素材作为音乐的主题,因各自表达的主题内容不同,而呈现出的外在形态特征也各具特点。作为开篇的乐章《开海》一开始就采用了潮州大锣鼓即兴表演的形式,特别巧妙的安排就是,在潮州大锣鼓领奏的时候,乐队所有其他演员们都拿着小锣、小钹、小镲等民间打击乐器与领奏打击乐形成呼应,整齐划一的演奏,将人们开海时的兴奋、激动、庄严之情呈现出来。“从宏观上表达了中华民族几千年来对海洋的情怀与畅想,体现了锐意进取的开拓创新精神"①。中段的抒情慢板是典型的广东音乐风格,但不是取材于广东音乐的某一片断,而是作曲家在采风之后,多角度地挖掘民族音乐素材,还从方言里获得灵感,并结合自身的感受与理解,在音乐语言上的一种创新。其中旋律片段里的特性音程“ ”六度音以及“

”六度音以及“ ”五度音(谱例1),如曲作者景建树所说,正是由粤语“呢度(音li一声、dou三声)带有六度音程效果启发创作而成"②。

”五度音(谱例1),如曲作者景建树所说,正是由粤语“呢度(音li一声、dou三声)带有六度音程效果启发创作而成"②。

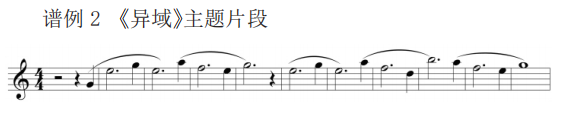

第二乐章《祭海》与第三乐章《远航》同样采用了广东音乐素材,但已高度抽象化,只是在旋律的行进中能感受到广东音乐的“似曾相识”。第四乐章《异域》因主题表达的需要,先后选用了东南亚、阿拉伯等地的音乐素材予以发展,但在音乐开始的引子部分(也可以称为回旋曲式的主部)仍然采用了抽象化的广东音乐片段,并将这一形象贯穿于作品始终(谱例2),以显示中国船队途经各国与当地民众贸易交流的热闹场景。

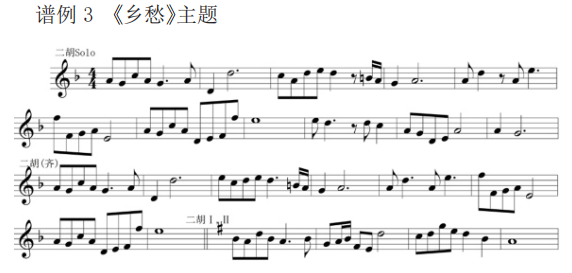

第五乐章《乡愁》非常巧妙地将《落水天》《月光光》《彩云追月》糅合在一起。音乐开始的引子部分采用了广东客家民歌《落水天》的主题材料。进入呈示部时将广东儿歌《月光光》以及《彩云追月》融合在一起(谱例3),表达了漂泊海外的游子对家乡亲人的无限怀念之情。

第六乐章《归来》开始的引子部分,就采用了潮州大锣鼓的音乐和第一乐章进行呼应。接着以广东音乐《得胜令》(谱例4)旋律为呈示部主题,表达了远航归来的人们受到家乡人民的热烈欢迎,大家载歌载舞的喜悦之情。

第七章《新梦》引子用定音鼓承接第六章,同时也与第一乐章《开海》潮州大锣鼓再一次呼应,使整部套曲音乐发展更严谨。接着出现了《赛龙夺锦》的主题动机,预示着新世纪新的"海上丝绸之路"焕发出新的生命力。A段运用了广东音乐《惊涛》第十四小节的旋律片段,通过加花、变形等多种手法进行发展,C段将《月光光》的音乐素材隐含在旋律中间,与第六乐章形成一个再现呼应效果。

全曲每一乐章都采用了广东民间音乐,其中《乡愁》与《新梦》都不约而同地引用了广东儿歌《月光光》的素材,但二者又因为各自主题内容的不同,音乐外在形态特征上呈现一定的区别。《乡愁》是一种怀念与怀旧的情愫,更是一种纯真情感的表达。通过各种调性的转换,力度、音色、音区的变化,层层递进。《月光光》主题音调一直缠绕在听众的心头,由此将“乡愁”的情绪推向高潮。《新梦》中对《月光光》旋律片段是一种很隐蔽的引用,通过加花的手法将旋律片段隐含在和声中,通过作曲家的精细安排,既是对《乡愁》主题音乐的呼应,也表达了中华民族继往开来的精神品格。

整部套曲时而气势如虹,时而诗情秀丽。雄壮的场面中融入细节的描写,在奔腾的气势中不忘温婉的抒情。潮州大锣鼓贯穿于整部作品的始终,如果潮州大锣鼓是中华民族精神气质的展现,那么《月光光》则是一种人文情愫的体现,一刚一柔音乐材料的交织,将音乐形象刻画得更丰富,使音乐风格沉雄豪迈又不乏细腻柔情,两相映照,格外动人。

二、充分挖掘民族管弦乐队的色彩

音乐总监赵季平说:"民族乐队是一种调色板,作曲家们调制出不同的色彩以表现情感和感悟。民族乐队的配器要充分发挥每组乐器的个性特点,做好纯音色与复合音色的使用。”③

1.配器结合力度与调式共同推动音色变化

现代主义音乐的代表人物勋伯格曾经提出:音色也是“音高的一个维度"或"范畴"。"中国传统音乐在音色运用方面有四个特点:一是追求音色的多样性;二是在使用同一乐器和同一声部的情况下,改变演奏、演唱方法,使音色发生变化……”。④我国传统单旋律线条上音色的细微变化和对比的"单音内涵"思维,在20世纪勋伯格力图以音色变化取代音高变化的“音色旋律"思想那里得到了惊人的再现。

《乡愁》的主题写作既立足于传统音乐的发展,又吸取了西方后浪漫主义和现代主义的风格特征。在追求民族音乐发展的同时,更追求多样化和个性化的音色观念,以旋律色彩的细微变化来表达细腻、深邃的情感。首先,音乐讲究力度的层次递进。引子部分由“pp”到主题音乐“f”递进,细致而准确的力度变化直达听众内心。主题音乐由二胡独奏到弦乐组的合奏(见谱例3),色彩上由淡转浓,更加强了音色的细微变化。结合力度和音色变化的是调性的频繁游离和转换,二胡独奏以"f"力度奏出D羽调式的主题片段(总谱第17—18小节),两小节后游离到A羽调式(总谱第19—20小节),调性的变化意味着远在异乡的游子内心的悸动,表达了对家乡、对亲人的浓烈思念之情。而《月光光》的旋律一直都是动机性片段呈现,让熟悉这首儿歌的听众有继续唱下去的诉求,造成了音乐向前发展的强烈冲动,更加强了音乐发展的动力性。到第45 小节,转为D徵调时,全部二胡组以"f"力度奏出《月光光》的片段与《彩云追月》片段融合而成的"乡愁"完整主题,使思念的情绪更具象、更人性化,而不是一种苍白的述说。具有歌唱性的主题旋律,表达着一种诗意的浪漫。独奏二胡与全奏弦乐组同样都采用的是“f”力度,但独奏乐器音色与弦乐组音乐的厚度和饱满度不同,加之调性的转换,使得同一主题旋律呈现出力度和音色的差别,并且完成了情绪的层次递进。此后继续在G宫与D羽之间游离,将思念的情绪一步步推向高潮。

整部套曲每一乐章都充分运用了民族乐器音色的个性特点,通过音色产生情绪和氛围的变化,从而达到叙事——抒情——示意的艺术追求。音乐配器充分结合了主题的情感基调,音色与情感的表达达到了高度的统一。

2.充分利用乐器的个性音色

《归来》中多次以弦乐组用两组小二度音程模仿小锣效果(见谱例5),既有打击乐风趣的动感,更有弦乐器独有的柔美,生动展现了归来时夫妻、母子之间的喜悦与激动。

20世纪以来,音乐中音色、节奏的创新是作曲家们均热衷与重视的创作领域。《归来》中作曲家充分利用算盘这一独创"乐器"的个性特点进行创作。从技术层面看,是一种新音响、新音色的探索。从文化层面看,是中国传统文化新生命力的象征,同时也寓意着互利共赢的丝绸之路贸易欣欣向荣。

弹拨乐器组的突出运用是套曲的一大特色,我国弹拨乐器组是民族音乐交响性有别于西方交响乐队特有的音色组合。在套曲中,每一个乐章都有意识地运用了弹拨乐组的个性特点,弹拨乐时而以擅长的节奏形式营造作品的动感特征,时而以颗粒性的线条进行旋律的演进,别具风味。

三、人文精神贯穿全曲

人文是中国传统文化的精髓,中国的“文”以“人”为本,“人”以“文”为内质。它通过人与自然、社会和心灵等诸关系的调节而生发出礼乐文化、人伦文化、生存文化等。“特别是中国,一直有着历史悠久的人文传统,也许他们的理想主义精神正是我们现在所需要的。在呈现衰败迹象的现代世界中,人文传统可以抵御现代音乐中与日俱增的自我主义与商品化的倾向,并能引导我们追求一种新的音乐语言。”(周文中语)⑤也如赵季平所说:"要写一些有价值的作品,从社会文化、音乐语言到技术含量,都要经得起时间的考验与学术的研究。”⑥。在聆听音乐以及采访过程中,笔者感受到了作曲家们一直在追求技术与文化的全面融合,感受到作品中蕴含着的强烈人文精神。

1.家国天下的历史使命

在我国传统文化的发展过程中,"儒家的'仁、礼''中、和''美、善'等'至善至德'的思想与道家的'自然、本真'等'无为无不为’的思想以及佛家的‘修身、超世’思想,共同融合而形成了中华文明的思想基因"⑦。提炼之后就成为儒家思想中“修身、齐家、治国、平天下”的君子人格理想。“国就是家,家就是国”的家国同构思想一直是中国文人的理想追求。如赵季平所说,“作曲家一定要有社会责任感。”⑧因此作曲家们在创作《丝路粤韵》时,都怀着强烈的历史使命去展现这一段中国先民们的奋斗史,为今天的"一路一带"建设在文化层面做出新的解读。同时也为我国民族管弦乐的发展不断地尝试与努力,力求探究、辨识民族音乐文化心理和精神,促进民族音乐文化的凤凰“涅槃”,走自我发展的新途,并试图“建立起一套完整的民族管弦乐创作理论体系"(韩兰魁语)⑨。

2.立意高远的浪漫情怀

我国传统音乐具有讲求“中和”、追求“意境”、表达“感性"、观照"生命"的独特艺术特征。⑩在这一哲学思想和艺术观影响下的《丝路粤韵》创作群体都追求精神理想升华,试图用自己的作品沁入人的灵魂深处,像阿拉丁神灯一样引领着人们进行"彼岸"性的理想追求。因此才有《开海》大气磅礴、《祭海》诗性细腻、《远航》飘逸自如,《乡愁》终极关怀、《归来》大爱无疆、《新梦》激昂畅想。这些无不凸显着作曲家们以自己独有的方式对理想的热切追求。当今天众多音乐作品滑向一种时髦的浅薄的时候,作品的深度不复存在,艺术审美旨趣上的超越性遭到悬置和遗弃,失却了作曲家主体的诗性烛照。在“消解中心”“拒斥宏大叙事”的后现代思潮影响下的当代中国,甚至是以“无知当个性、以恶搞当幽默”的文化消费时代。而《丝路粤韵》创作团队坚守着自己的艺术追求,以恢弘的手笔再现这段影响中华民族的史诗,重拾我们的精神气质与精神家园。

《丝路粤韵》的成功不得不提的是团长陈佐辉带领下广东民族乐团。新世纪初在我国民族乐团生存状况普遍处于低谷的时候,乐团没有"望、等、靠、要",敢为人先的广东民乐人饮了国内民乐市场“头啖汤”。主动探索职业化运行与管理模式,通过普及性的音乐会,民乐进校园、进课堂、进社区、进企业等活动,做了大量的公益文化普及活动,培育了良好的观众群体和市场,逐渐将"音乐季"走向实质性的音乐活动。通过十多年的努力,逐渐积累了近两千首民族音乐作品,将广东民族乐团打造成岭南大地的文化品牌。在委约创作中,广州乐团主要骨干与作曲家全程参与全过程。从创作的构思开始到采风、修改、排练直至演出,主创人员与乐团、指挥都紧密协作,共同打造了当代民族管弦乐的精品工程,这是当代民族音乐创作的又一次成功典范。

①引自“丝路粤韵——海上丝绸之路大型民族交响套曲音乐会”节目单。

②③⑥⑧⑨笔者采访手记。

④杜亚雄《中国传统音乐在音色运用方面的特征》[J],《江苏艺术职业学院学报》2003年第1期。

⑤ [美]爱德华·格林主编《中国与西方:一种新音乐的诞生》[M],上海音乐出版社2009年版,第13页。

⑦⑩杨清《行走在传统与现代之间——转型时期民族器乐文化研究》[M],湖南人民出版社2014年版,第2页、第13页。

【本文系湖南省教育厅2013年度教学改革研究一般项目《多元文化视野下高师民族器乐普修教学研究》(湘教通[2013]223号)研究阶段性成果。】

杨清 湖南涉外经济学院音乐学院副教授