摘 要:如何从社会—文化视角分析音乐形态?这是民族音乐学研究者值得探讨的问题。若以近百年社会变迁为背景,从分析乐人社会经历着手,探讨江南丝竹即兴演奏规律的成因,可认为乐人参加社会团体的经历、师承关系、乐谱是其中较为重要的三个因素。

引 论

民族音乐学研究多强调社会—文化分析,这与本学科借鉴了人类学与社会学的方法不无关系。然而,强调社会——文化视角并不意味着我们能抛弃音乐形态。值得关注的是,目前国内所见诸多音乐民族志中,虽也有对各类音乐形态的记谱,但多作为辅助说明音乐文化事项的例子,置于正文或附录中,在“是什么”层面上对音乐形态给予描述,而在“为什么”层面上对音乐形态进行相关社会—文化分析的研究成果较为少见,民族音乐学也因此被误解为"没有音乐的音乐研究"。出现上述状况的原因,并非是民族音乐学者不重视音乐形态,而是从社会一文化的视角阐释音乐形态含义,确属一件艰难的工作。然而,若不进行此方面的探索,试想,我们又如何能理解十番锣鼓曲式结构中"金橄榄"的文化含义呢?

民族音乐学需要社会—文化研究视角,也需要音乐形态分析。如何在社会变迁中阐释音乐形态的形成这是笔者撰写本文的动因。本文以五位乐人即兴演奏的《中花六板》之旋律与节奏为分析对象,试图在乐人口述的社会经历中①,去理解近百年社会制度更替、政治风云变幻、经济体制改革等重大社会变迁,对作为社会个体的丝竹乐人之即兴演奏有何具体影响。

以往学界已有定论,丝竹乐人们的即兴演奏是对一个基本旋律进行"加花"、"减音"、"长音"、"偷句"、"翻高"、"翻低"、"点奏"、"改音"、"换调"、"延伸"、"拖腔"、"移宫"等小幅度的加工[1](第23页)。对于江南丝竹即兴演奏技法的研究由来已久,一些丝竹名家根据自己多年演奏经验,对相关内容进行了梳理与归纳。②这些研究都反映了一点:江南丝竹的即兴演奏是有规律的。

与以往研究有所不同,本文将探讨即兴演奏规律如何具体显现在某一位乐人的演奏中?哪些因素影响到乐人即兴演奏规律的形成?笔者运用民族音乐学记谱分析和实地考察的方法,以乐人的演奏技法和自述的社会经历对这两个问题进行深入阐述。

以何种乐谱形式记录音乐?这取决于研究对象的性质和特点,西方五线谱记谱模式已不再是科学与客观的象征,民族音乐学者也探索了很多新记谱方法。③本文将采用简谱的方式记谱,这因为它为局内人和局外人共同使用。一方面,当前演奏丝竹的乐人基本都使用简谱;另一方面,简谱是中国传统音乐研究者通识的乐谱形式之一。此外,由于丝竹器乐组合中吹管、弹拨与拉弦乐器都采用即兴演奏技法,笔者将选取丝竹合奏中的琵琶演奏作为分析范例。

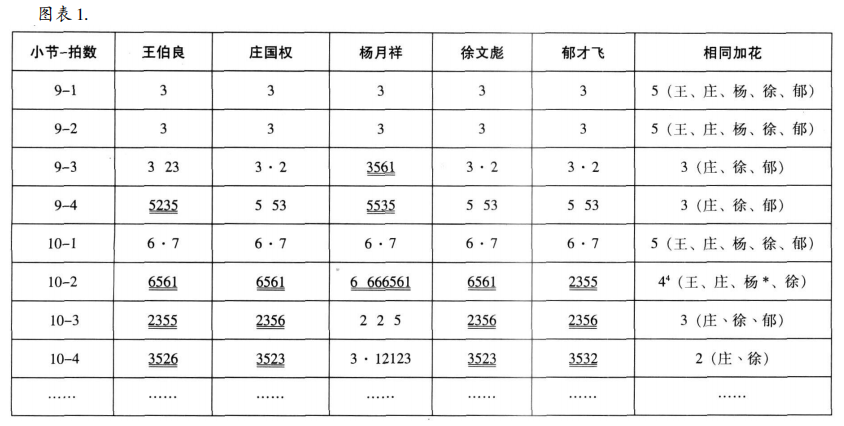

具体而言,笔者对王伯良(1917——2007,南汇盐仓镇人)、庄国权(1922——,南汇横沔镇人)、杨月祥(1936——南汇祝桥镇人)、徐文彪(1939——南汇楠沔镇人)、郁才飞(1950——南汇东海镇人)5位乐人以琵琶即兴演奏的《中花六板》中板中的9-52小节进行了记谱,并以表格排列比较。由于篇幅所限,仅选取其中第9-10小节列表如下:

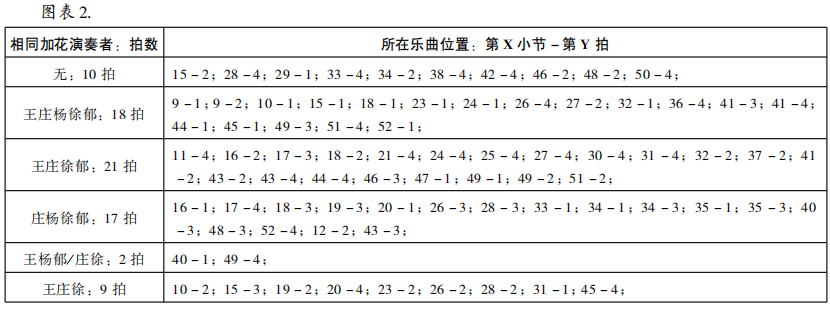

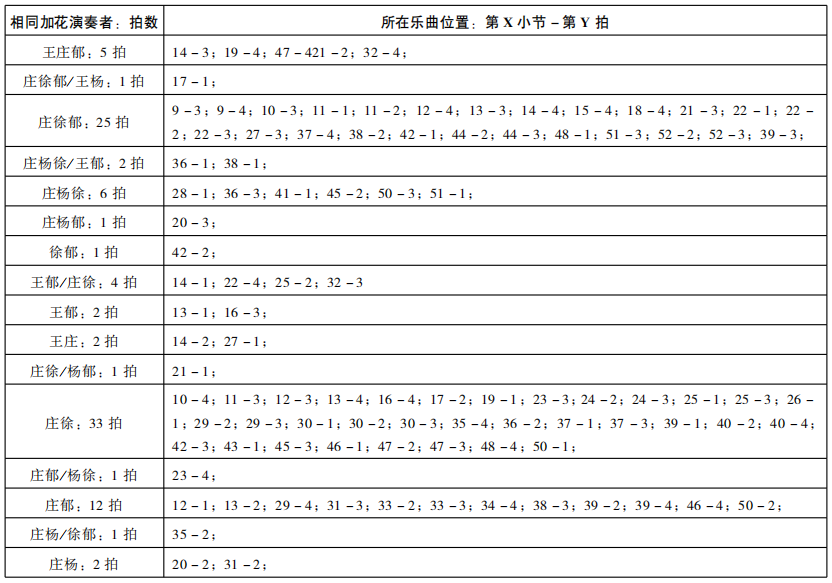

以何种描述性记谱法记录音乐?这取决于研究者将对音乐的哪些方面做何种分析。在当前民族音乐学研究中,记谱的主要目的是为了分析。如奈特尔(Bmmo Nettl)所言,20世纪30年代典型的民族音乐学家会说:“让我们把这段音乐用乐谱记录下来,那么我们将分析它的特点。”而60年代的学者会说:“现在我们已经仔细听了这段旋律,一般性地了解了它的特征,那么让我们对其中一部分记谱,以便更好地深入了解装饰音。”[4](p.79)本文将关注丝竹乐人的即兴演奏,因此随机地采录了5位乐人在不同场合中演奏的现场音响,尽可能记录下旋律中的细节,比较每一小节中的骨干音和装饰音。经过归纳整理后可知5位乐人的加花相同与不同的拍数与所在乐曲小节位置,列表如下:

在丝竹演奏中,即兴是形成地域风格及乐人个人风格的重要因素。下文将通过分析上海南汇5位丝竹乐人的即兴演奏规律及其社会经历,以理解音乐形态与社会变迁之间的关系。

一、即兴演奏的规律:以王伯良(1917-2007)为例

王伯良演奏的《中花六板》由慢、中、快板三段组成。笔者先对慢板中出现的16分音符进行了统计。如果以七声音阶7个音随机组合,可出现16分音符的类型应有7×7×7=2401种,但在4/4拍的104小节慢板加花变奏部分,共416拍的旋律进行中,有254拍运用了16分音符的加花组合,除去重复部分,仅有58种16分音符组合构成《中花六板》慢板加花的主体部分,因此可以说,相对于可能出现的2401种组合,这58种有限的16分音符组合为王伯良较为固定的、有规律的选择,以此构成其演奏风格。

随后,笔者又对中板出现的16分音符进行了统计。在4/4拍的52小节中板加花变奏部分,共208拍的旋律进行中,有141拍运用了16分音符组合,除去重复部分,有50种16分音符构成中板加花主体部分。可见,加花种类并未因旋律缩短而大幅减少。

比较慢板与中板的加花类型,完全相同的16分音符排列组合为38种,且在乐曲的慢板和中板中出现次数多在4次以上。慢板与快板两个部分不同的16分音符组合共有29种,且在旅律中出现次数仅为1至3 次。这可以说明王伯良在演奏此曲时,用于加花的16分音符种类较为固定,相同的加花手法在乐曲中多次重复出现。

我们如何理解丝竹即兴演奏中的上述较为固定的规律性?

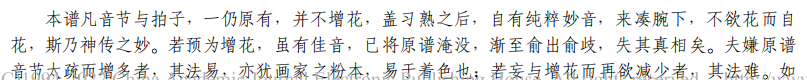

简言之,即兴加花的规律是乐人们熟练掌握丝竹演奏技艺后的自然行为,初学者或技艺不佳者多按照规定的乐谱演奏。正如南汇浦东派琵琶大师沈皓初⑤在《养正轩琵琶谱》中,对加花技法有详细描述:

沈先生强调了两点,其一,丝竹加花是乐人习熟技艺后自然形成的演奏行为;其二,加花时仍需注意牢记原谱音节。这也是江南丝竹加花变奏中的基本原则。庄国权也提及学习丝竹加花的过程,可与上述文献相互印证:

王伯良如何习得即兴加花技艺?在其口述中,我们了解到他是丝竹世家子弟,曾祖父和叔祖父都是为村中有佛教信仰的丧事人家做素油道场的行家,在丧葬仪式中演奏丝竹:

7-8岁时王伯良跟从叔祖父学习丝竹,随后参加了丝竹清音班:

抗日战争时,王伯良回到家乡,参加了马家宅帮清音班,随后与沪上丝竹名家徐海泉有一段莫逆之交,并在他的影响下,学会了《中花六板》《慢三六》等新曲子。据其回忆:

1949年后,王伯良参加了几年清音班,1960年左右因工作较忙,不再参加丝竹乐社。直至文革结束后。

以王先生即兴演奏分析与其口述对应看,可知他自幼得家传,后师从上海丝竹名家学习了《中花六板》,是一位技艺熟练的丝竹乐人。他在演奏此曲时运用的加花技法规律,由个人演奏实践与师传共同形成。

那么,个人演奏实践与师徒传承如何形成加花演奏规律?当笔者撰写此文时,王伯良已去世。因此,本文以庄国权等人为例,阐释上述问题。

二、个人演奏实践对即兴规律的影响:以庄国权(1922-)为例

将庄国权与王伯良演奏的《中花六板》中板相比较,二者完全相同的16分音符加花组合有26种,共55拍,占分析总拍数176的31.25%。二人相同的加花与音乐的地域风格密切相关,独特旋律音高组合,构成江南丝竹的音乐风格,例如, 多加花为

多加花为 或

或 等,在分析中笔者未曾见过对

等,在分析中笔者未曾见过对 采用

采用 的加花。

的加花。

二人的多数加花技法不相同,在王伯良的演奏中,有32种加花为其特有方式,庄国权则有11种不同的加花方式。相异处则展现出他们个人风格,庄国权具有个性的加花技法源自其与王伯良不同的社会经历。

现在南汇已颇有名气的庄国权,由上海丝竹前辈施济康开蒙,学习丝竹小曲:

成年后的庄国权去上海学手艺,并在一位同行的带领下,学会更多丝竹曲目和沪剧伴奏,还不时在游乐场、大世界等地方做清客串:

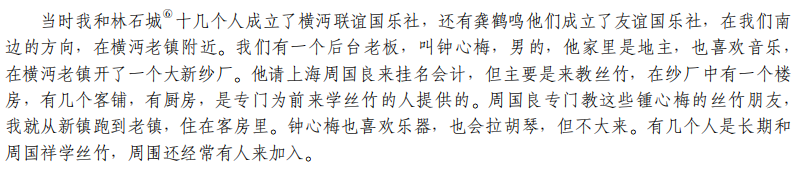

抗日战争开始后,庄国权回到家乡,遇到同来乡下避难的周国良,又多学了几首丝竹曲:

此后,上海丝竹名家周国良应乡绅钟心梅的邀请,向南汇横沔老镇及周围喜爱丝竹的年轻人传授丝竹技艺:

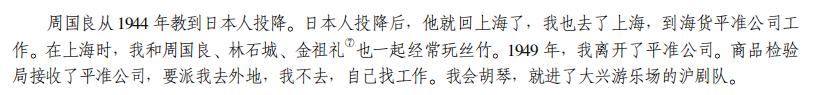

抗战胜利后,庄国权又回到上海,成为平准公司的职员。1949 年后,上海私有企业面临公司合营,他也离开了平准公司,因自己有丝竹一技之长,而在大兴游乐场找到了沪剧伴奏的工作,在此期间,他一直参加上海丝竹雅集:

1958 年,中农成分的庄国权由于对“文艺为政治服务”的问题认识不够,在 “鸣放运动”中犯了错误,虽未受到批斗,却也被迫回乡。回到家乡的庄国权很快成为业余剧团的骨干,担任乐队中的主胡:

由庄国权的口述可知,沪剧伴奏和丝竹雅集是其演奏实践中并重的内容。由此,笔者考虑到分析比较庄国权担任的沪剧伴奏加花与《中花六板》有何异同。

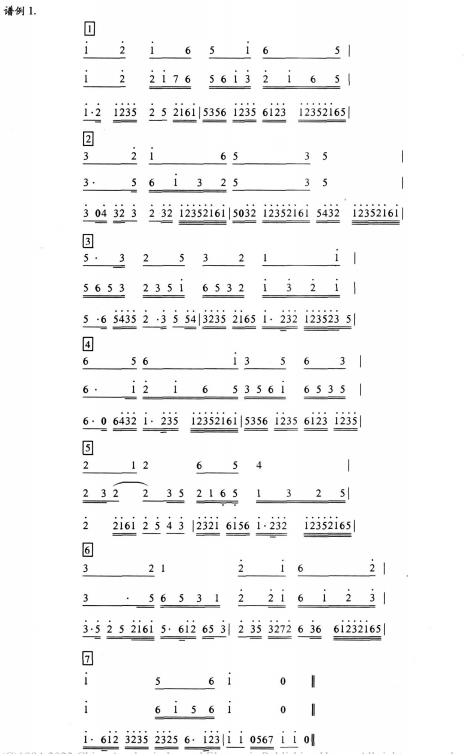

在沪剧发展过程中的申曲时期,唱腔过门开始放慢加花,加入丝竹风格的旋律,形成一些长讨门。例如沪剧基本调长过门中的“七记板”,骨干音为—do/mi/sol/la/re/mi/de—7个音符,而经过加花后的过门可以达到217个音符。据庄国权说,不同琴师演奏这一长过门时,所用加花各不相同,“只要板上的字不变,其它眼上的都可以变"。这个加花变奏的规律与清音相似,并且不同乐人所用过门加花手法亦多与本人在清音演奏中形成的加花规律相关。以下谱例中,第一行为庄国权记忆的本滩时期"一琴一板"年代的老腔过门,第二行为庄国权演奏的申曲时期加花后的长过门,第三行为庄国权运用自己在《中花六板》中常用的加花规律再放慢一倍速度演奏的长过门。

沪剧伴奏中可以加花的不仅上面这一种长过门,在一些基本调过门中,来自清音班的乐师们也多即兴加入自己熟悉的清音变奏手法,《庵堂相会》中的“三送”、《阿必大》中的“长过门”都是其中较为突出的例子。庄国权说:“‘三送’加其它字就不是这个味道了,懂清音的人一听就知道这是丝竹味道。’

实际演奏中,乐人的沱剧演奏经验也会影响到其加花变奏风格。正如庄国权所言:“搞乐器时间长了,一听就知道你以前做过什么,像我们经常拉沪剧的,(演奏)清音也要露出沪剧味道。”可见业余剧团时期清音乐人的加花风格亦受到沪剧旋律的影响。

庄先生演奏的沪剧长过门中,有些加花方式为王伯良演奏的《中花六板》所没有,例如在长过门中, 出现13次,在这样一段4/4拍的14小节旋律的长过门中,一种16分音符组合显示出如此高的出现频率,这已基本奠定了沪剧过门的旋律风格。而在庄国权演奏的《中花六板》中,作为与王伯良不同的加花手法,

出现13次,在这样一段4/4拍的14小节旋律的长过门中,一种16分音符组合显示出如此高的出现频率,这已基本奠定了沪剧过门的旋律风格。而在庄国权演奏的《中花六板》中,作为与王伯良不同的加花手法, 出现了9次,以此可见,庄国权的沪剧伴奏经历与清音雅集实践交互影响了其即兴加花的方式,从而形成其独具个性的丝竹演奏风格。

出现了9次,以此可见,庄国权的沪剧伴奏经历与清音雅集实践交互影响了其即兴加花的方式,从而形成其独具个性的丝竹演奏风格。

值得强调的是,乐人的参与社团的演奏实践经历不是影响即兴加花规律形成的惟一因素,师徒传承也是此过程中不可忽视的因素之一。

三、师徒传承对即兴规律的影响:以杨月祥(1936-)与徐文彪(1939-)为例

杨月祥与徐文彪是两位年龄相仿的乐人,都在50年代初期学习丝竹,此后参加了业余剧团、毛泽东思想宣传队、民乐队等相关丝竹演奏的社区团体,演奏实践经历相似。比较《中花六板》中板的9-52小节,他们即兴演奏的加花中仅有41拍相同,占分析总拍数的23.30%,可见二者只有少数加花方式相同。

对杨月祥所用加花手法的统计显示,除了音符组合上有一定规律外,所用加花音形也有自己的特殊模式,在133拍与他人不同的加花变奏中,有43拍用了切分音形,并通用“弹+双弹+半轮”的指法组合此外,他还多使用2个16分音符与4个32分音符的组合,或1个16分音符与6个32分音符的组合,从而形成了独特的乐曲演奏风格。

杨先生的这些加花技法规律如何形成?我们还需先了解他与丝竹演奏相关的社会经历。1952年,12岁的杨月祥学习琵琶,此时也通过听别人弹,自学了一些清音曲目:

1954年,一批从祝桥中学毕业的学生和部分祝桥镇上喜爱丝竹或沪剧的青年共 20 余人成立了星光文娱组。文娱组活动时间虽不长,却培养了一批青年丝竹乐人,杨月祥便是其中一位,据其自述:

1958 年祝桥文工团成立,杨月祥也成为其中一员。 文工团有一支 30 多人的民乐队,常在沪剧开演前及表演间歇见缝插针地演奏丝竹清音曲,主要有 《平湖秋月》《三六》等。他曾言:

文革时期,一些喜爱丝竹的乐人,不顾政治压力,私下组织雅集聚会,或在好友的庭院中,或在生意冷清的理发店里。当年这些聚会的积极参于者杨先生仍清楚地记得活动中的细节:

文革开始后,祝桥成立了轻骑兵宣传队,杨月祥是成员之一。1974年宣传队虽宣布解散,但原班人马又前往浙江嵊泗慰问渔民演出。1979年祝桥成立文艺工厂,杨月祥成为工厂中负责教授年轻学员学习丝竹的老乐人。

1984年6月,受六灶民乐队影响,当时祝桥文化站的站长张林根组织成立了祝桥清竹民乐队,杨月祥是主要成员之一。90年代后,清竹乐队成为南汇丝竹乐队中的佼佼者,杨月祥则是该乐队的组织者,负责雅集与演出事务。热衷参与社区活动是清竹民乐队的一个重要特点。在现今南汇丝竹乐人中,杨月祥是较为知名的琵琶乐师,也是为数不多的擅于琵琶独奏的乐人之一。

由口述可知,杨月祥以琵琶独奏曲开蒙,自学了丝竹清音中的琵琶演奏,在随后成立的文娱组和文工团中,也担任过沪剧伴奏。至文革时期,他既是毛泽东思想宣传队的成员,也是秘密丝竹雅集的积极分子。对于琵琶独奏,杨先生情有独钟,曾师从上海音乐学院的周丽娟和上海徐汇区少年宫的顾凤宾学弹独奏曲。对于如何习得丝竹加花,他有如下陈述:

由此可见,影响杨月祥加花技法有的乐人有数位。笔者注意到,在杨月祥的加花模式中,右手多用半轮和双轮,左手多用吟、揉、推、拉,以此区别于王、庄、徐、郁 4 位乐人,从而构成其独特的演奏风格。这都与他擅长演奏琵琶独奏曲相关。庄国权曾对笔者言:

在5位乐人的加花变奏中,徐文彪与庄国权的音符组合模式最为相像。在176拍的记谱分析中,有138 拍相同,占78.41%。此为何缘故?

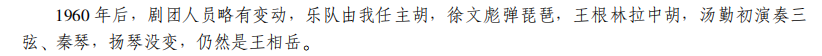

这仍需从徐文彪与丝竹演奏相关的社会经历说起。1954年徐文彪开始学习乐器。50年代末,徐文彪是沿北村的村长,后来成立沿北大队后,他又是大队书记。这一时期,他参加了横沔沿北成立新声业余沪剧团(1952-1960)。1960年后,剧团人员略有变动,由刚回到横沔镇的庄国权任主胡,他弹琵琶,在此期间,向庄国权学了一些丝竹乐曲和沪剧伴奏:

1968 年,横沔成立了沿北大队毛泽东思想宣传队,至 1977 年解散。业余剧团时期的骨干庄国权、徐文彪等人此时成为宣传队的主要成员。文革期间,在各种大会的现场,宣传队也会演奏丝竹乐曲,当年的组织者徐文彪亦回忆说:

文革后期,徐文彪参加过县文化局举办的培训班。此后,他回到村里负责农业生产。2004 年,笔者见到徐文彪时,他每星期陪同80多岁高龄的庄国权参加六灶、瓦屑的清音雅集演奏。遇有邀请清音班参加的婚礼仪式,他也会去弹琵琶助兴。

在徐文彪的口述中,庄国权是传授和影响其丝竹加花风格的主要人物。50年代,当庄先生回到家乡后,徐文彪开始学习丝竹。在业余剧团、文革宣传队和80年代后的丝竹雅集中,二人经常一同奏乐。虽然徐文彪没有真是拜庄国权为师,无师徒之名,但在长期耳闻目染中,庄国权的演奏技法对他有根本影响,有师徒之实。从二者加花技法的相似程度我们可以说,徐文彪学习和继承了庄国权惯用的音符组合方式,灵活地运用于自己的演奏中。由此可见,即兴演奏规律可以师徒传承。

四、乐谱对即兴规律的影响:以郁才飞(1950-)为例

对郁才飞的音符组合方式进行统计,他有101拍与庄国权相同,占总分析拍数的57.39%,超过半数。为何二者有多数相同加花模式呢?还是先了解一下郁才飞与丝竹演奏相关的社会经历。

1966年,刚刚学会吹笛子的郁才飞参加了东海公社宣传队。当时的宣传队成员中,有郁新艺、薛祥龙等老丝竹乐人,在他们的传授下,郁才飞逐渐学会了琵琶。1978年,他考入东海公社文艺工厂,在有丝竹经验的乐人指导下,学习沪剧伴奏,也在平时的排练或演出中演奏清音。据郁才飞回忆,东海文艺工厂乐队就常演奏《三六》《小六板》等丝竹曲目。当年文艺工厂的年轻乐人,有些现今已成为小区雅集和婚丧礼俗清音班的成员。2004年,笔者见到郁才飞时,他已成为十里八乡数得着的丝竹能人,婚丧礼俗仪式多都要请他助兴。2000年以后,由于几乎每天都要参加婚丧喜事的奏乐,他基本不再定期参加丝竹雅集乐社,只是偶尔趁闲暇时,与几位年龄相仿合得来的乐人聚在一起,玩乐消遣。

由此可见,郁才飞与庄国权无师徒之名也无师徒之实。在郁才飞的社会经历中,沪剧伴奏亦为主要内容。是否因郁才飞与庄国权都从事沪剧伴奏,沪剧旋律影响到二者选择了相同的音符组合。笔者认为这是一部分原因,但不是主要的,因为杨月祥也从事沪剧伴奏,但他与庄国权相同的仅有47拍,占总分析拍数的26.7%。

2004年7月,笔者结束考察即将离开南汇之前,老港清音乐人赵忠托其外甥郁才飞送来一份庄国权整理的传统丝竹乐谱复印件。询问郁才飞学习清音演奏时是否借鉴过这份乐谱,笔者得到肯定的答复。丝竹乐人惯用的传统谱式为工尺谱,仅记录旋律中的骨干音,即兴加花用字多省略,以师徒口耳相承而得以传习。1990年以后,庄国权根据自己多年的演奏经验,以简谱整理了一批丝竹曲目,用工整的笔迹抄录在纸上。与以往工尺谱不同,庄国权整理的简谱详细记录了每一小节的加花用字,此乐谱在南汇各村镇的民乐队、清音班社间传抄流通,对现今年龄在30~50岁的乐人颇具影响。郁才飞与庄国权加花技法多数相同,这说明年轻一代乐人学习演奏以看谱为主,不再像以往那样倚重师徒口传心授的方式,因此庄国权的加花方式通过乐谱影响了较为年轻的一代乐人。

结语:20世纪的中国,经历了新民主主义革命、抗日战争、解放战争、建立中华人民共和国、土地改革、文化大革命、改革开放等重大社会变迁过程。作为社会中的个体,丝竹乐人亦在这些变迁中体验自己的社会经历。通过比较5位乐人的即兴演奏技法,我们可以理解即兴演奏具有一定的规律,具体表现为在演奏实践中较为固定地选择某几种音符组合方式。如此规律并非出于单纯的审美选择,而是在乐人的社会经历中形成,其中三个因素较为突显:

其一为社团经历。20世纪南汇先后出现清音班、业余剧团、毛泽东思想宣传队、文艺工厂、民乐队等社团,乐人参加社团的经历反映在即兴加花规律中。

其二为师承关系。丝竹演奏的传承方式以跟奏、模仿为主。长期一起演奏的乐人们,虽无师徒之名,但有师徒之实。因此,深入了解乐人在音乐社团中建立的社会关系,是理解其即兴演奏规律形成原因的重要方面,

其三为乐谱。现代南汇社区中的传统丝竹乐多以简谱传习,这使得即兴加花规律可以乐谱记录,在学艺过程中,乐谱中的音符组合方式影响到乐人即兴规律的形成。因此,老丝竹乐人可借整理、传习乐谱的方式,将自己的即兴加花规律传给新一代乐人。

在传统音乐研究中,社团经历、师承关系、乐谱这些词汇普遍常见。然而,在本研究中笔者体会到,我们常把形成音乐文化规律的某些因素笼统地归纳于作为集体概念的乐人身上,从而忽视了个体的差异性。民族音乐学的深度访谈让我们了解到作为个体的乐人具有多样的经验与多元的创造力。当笔者历时地分析上述三代乐人时,则社团经历、师承关系、乐谱这些不难总结出来的因素,在不同时代呈现出各有偏重的特点。

①本文叙述的五位乐人中,除一位以90岁的高龄去世外,其他分别为86岁、72岁、69岁、58岁。

②例如甘涛《江南丝竹音乐》中曾将即兴变奏技法归纳为“加、减、枪、让、变”;[2](第6-11页)周皓《江南丝竹演奏上艺术加工初探》中也总结了加花与吃字眼技法[3](第15页)等。

③例如“时空记谱法”,亦即以乐谱上1英寸的距离表示音乐演奏时值的1秒,从而连续记录每1秒钟音乐进行的状况用线条代表音符的时值。

④带星号*的数字表示加花所用音符基本相同但节奏组合略有变化。

⑤沈皓初除演奏琵琶大套外,亦参加南汇的丝竹清音班的合奏。在琵琶演奏与丝竹表演的交互影响过程中,二者呈现水乳交融、难分彼此的状态,很难说是琵琶加花源自丝竹变奏,还是丝竹变奏借鉴琵琶加花。可以说,沈先生所言琵琶加花技法与丝竹合奏中的加花技法异曲同工。

⑥ 浦东派琵琶传人,已故中央音乐学院教授。

⑦曾为上海丝竹名家,后在中国音乐学院执教。

参考文献:

[1]秦鹏章,周大风.说古道今话丝竹——兼谈“江南丝竹”的特色(续完)[J].广州:星海音乐学院学报,1988,(3):

23-27。

[2] 甘涛.江南丝竹音乐[M].南京:江苏人民出版社,1985。

[3] 周皓.江南丝竹演奏上艺术加工初探[A].上海江南丝竹学会成立一周年会刊[C].内部资料,1988:18-19。

[4] Nettl,Bruno.The Study of Ethnomusicology:Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana and Chicago: University of llinois

Press,1983.

[5] 沈浩初编著,林石城整理.养正轩琵琶谱[Z].北京:人民音乐出版社,1983。