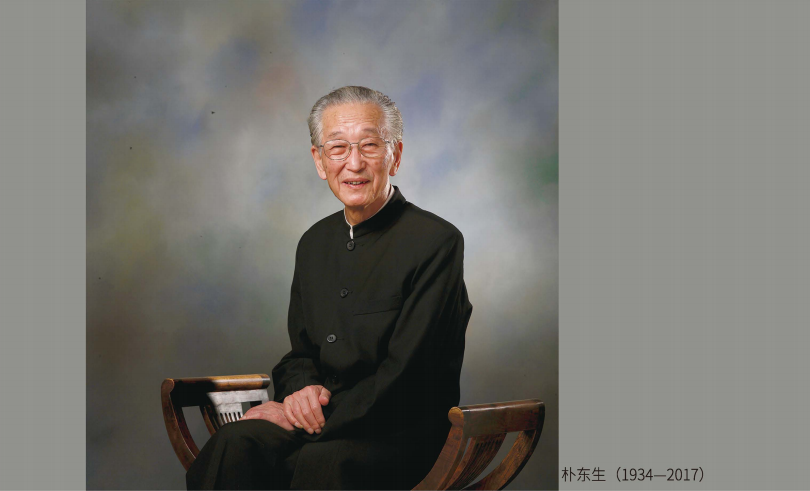

“大民乐观”①,是学者乔建中在评议朴东生先生时提出的概念,用以总结朴先生在多层面的音乐实践中逐渐建构出的民乐理想与发展格局。2022 年9月20日,由北京演艺集团主办,北京民族乐团承办,中国乐派国乐团协办的“龙乡龙乐未了情”——朴东生先生民族管弦乐作品音乐会在京成功举办。次日,朴东生民族管弦乐作品研讨会在中国民族管弦乐学会艺术发展研究中心隆重举行。多位业界专家参与本次活动,共同追思朴东生这位“大民乐”的领航者。

一、“龙乡龙乐未了情”——兼具历史品味与审美价值的代表作音乐会

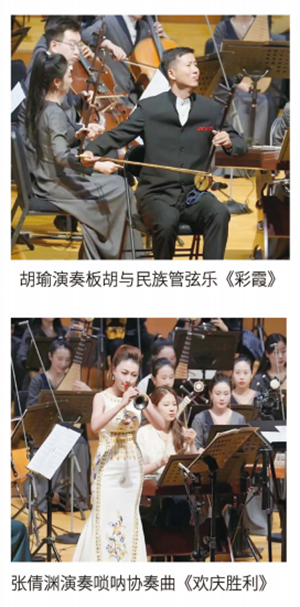

本场音乐会选取了朴先生从1952年至1993年跨越四十余年创作的七首代表性乐曲,邀请了宋飞、邓建栋、胡瑜、张倩渊等几位当代优秀的独奏演奏家与北京民族乐团、中国乐派国乐团联袂演出,由音乐会策划之一朴先生的学生、中国音乐学院指挥系金野教授担纲指挥,为听众带来一场既具历史品味又具艺术审美价值的高水平音乐会。

七首作品代表了朴先生的两种重要创作类型,一种是原创的民族管弦乐作品,另一种则是根据已有音乐作品移植、改编、编配成适合民族管弦乐队的作品。其原创作品多与传统文化与民间音乐素材有一定关联,体现出朴先生创作中民族性的重要主题,优美耐听的民歌风旋律与和声、配器及深层结构力的融合,独奏乐器与乐队的巧妙构思与声响平衡,民族民间音乐性格与时代人文内涵的升华,加之不拘于格式和开拓创新的精神,使这些作品成为民乐发展历史中极为重要的组成部分。《江苏民歌组曲》(1959)是新中国成立以来的第一部四乐章大型民族管弦乐套曲。创作这部作品时,朴先生正处于人生的动荡期,1958年被下放江苏六合,在音乐活动中接触与积累的大量江苏民歌成为次年支边延安后创作这套组曲的基础。作品完成后由中央广播民族管弦乐团和中央新闻记录电影制片厂民族乐队联合演奏,彭修文指挥,于1959年作为国庆十周年献礼作品在北京上演。《彩霞》(1959)与《江苏民歌组曲》有着相似的创作背景,是朴先生在支边延安期间借鉴陕北碗碗腔创作的板胡曲,后编配为板胡与民族管弦乐队作品。民族管弦乐交响诗《牡丹仙女的传说》(1983)是新中国成立以来诞生的第一部民族管弦乐交响诗,于1986年相继在香港与北京首演,后又在台北与新加坡上演。②作品以民间音乐为素材,突出民间乐器的传统技法,并在节奏、和声、乐队织体与配器等方面均有创新,被普遍认为是对民族管弦乐改革的一次有效尝试。《阿里山素描》(1993 年)创作于朴先生工作最为忙碌的阶段,作品运用台湾高山族曲调及旋律素材,表现台湾山地同胞载歌载舞的生活情景,除了北京的首演之外,还先后在宝岛台湾的台北、高雄、嘉义等地上演,反响热烈。作者后来将此谱赠与当地乐团,为促进两岸的文化交流做出了一定的贡献。

音乐会另一部分是编创作品,同样是朴先生独树一帜的创作类型。《欢庆胜利》(1952)是作曲家杨继武、刘守义创作的唢呐与管弦乐队的协奏曲,曾在世界青年联欢节获奖,由朴先生于1957年改编为唢呐与民族乐队版本的协奏曲,成为最早获得广泛传播与上演的民族乐队协奏曲之一。动荡之后,朴先生重入中央歌舞团,负责训练建设民族管弦乐队、创作编配保留节目及国宾晚会演出等任务,包括二胡与民族管弦乐版本的《洪湖主题随想曲》(1981)在内的一批佳作正是在此时期完成的。《阳光照耀塔什库尔干》(1976)是作曲家陈钢创作的脍炙人口的小提琴独奏曲,后经二胡演奏家刘长福改编为二胡独奏版本、朴先生于2001年重新编配为二胡与民族乐队的版本。由于职业与艺术创作的需求、朴先生基于已经获得广泛影响的民乐作品编创了大量民族管弦乐曲,且总能获得较高的艺术成就。得益于早年多种民族乐器及西方乐器的勤习及常年乐队指挥与音乐创作实践,使其对传统乐器和民族管弦乐队的表现力有着精准的理解与掌握,特别是在横向旋律音色与纵向和声、独奏乐器与乐队关系的处理上有着独到的技术手段,往往能以恢弘的乐队厚度为原曲注入更为广阔的的艺术内涵,使这些作品成为常演不衰的艺术精品。

另外,音乐会题为"龙乡龙乐未了情",与1998年朴先生文集《民乐漫话——龙乡龙乐未了情》③同名,源自一场轰动一时的民乐活动。1988年1月25日至31日,在中国民族管弦乐学会倡议、策划、协调下,由中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、北京人民广播电台、北京电视台、中国民族管弦乐学会联合主办了“龙乐音乐周”,朴先生负责具体的组织协调工作,成功地落实了这次由十几个团队、近千人参与的演出活动。这次活动的开幕式与闭幕式均在人民大会堂举行,规格之高、参与人数之众、产生影响之广泛均是前所未有的,在当时西方管弦乐更具影响力的语境中,如朴先生所述“为民乐界带来巨大的鼓舞”④,“龙乐音乐周”无疑是民乐演出史的重要一笔,也是朴先生艺术生涯众多重要音乐实践的缩影。“龙乐”是那个时代民乐人心底的文化自信与奋发图强的图腾,本场音乐会延续了"龙乐"的元素,是对朴先生最好的追思与纪念。

二、回顾与展望——朴东生民族管弦乐作品研讨会

2022年9月21日,朴先生曾经的同事、好友与多位业内专家在中国民族管弦乐学会艺术发展研究中心共聚一堂,以线上线下结合的方式举行朴东生民族管弦乐作品研讨会。会议总结了音乐会及作品的价值与意义,多角度肯定了朴先生对民乐事业所做的贡献,回顾与朴先生共同工作与生活交集中体会到的人格力量,并由此出发展望民族管弦乐的未来与发展之道。会议由中国民族管弦乐学会副会长兼秘书长赵东升主持。

中国民族管弦乐学会会长、琵琶演奏家吴玉霞发表致辞。首先,她对音乐会的成功表示祝贺,感动于音乐会现场观众及业界专家对朴先生的情深意切及缅怀之情。其次,回顾了朴先生把自己看轻,把事情看重的行事风格,总结他在各方面的建树与贡献及其精深的艺术造诣和高尚的艺德风范,并从演奏家的视角对朴先生管弦乐作品中的精妙技术与艺术智慧进行深入的阐述。最后,梳理了朴先生这位创会元老之一对于中国民族管弦乐学会的贡献。如今,朴先生的名言“团结起来干事业”依旧是学会的重要组织行事原则,在这样的精神引领下,朴先生及学会曾组织千人《中华大乐》,组织各路专家十余年苦心编纂《华乐大典》,开启中国民乐社会艺术水平考级等有着重大影响的项目。这些都是民乐人的重要财富与凝聚力量,学会在缅怀这位先贤的同时也将学习、继承、发扬先生的精神风范。中国民族管弦乐学会专家委员会副主任、作曲家张殿英以“民乐大家朴东生”为题,总结了朴先生音乐创作中的四大特征,即:旋律优美;风味浓郁,用中国音乐语言抒发中国人的思想感情;积极向上,生动的音乐蕴含无限的生命力;催人奋进,另外,他还对音乐会中改编的曲目及其意义进行了深入地评议。

中国民族管弦乐学会原副会长、作曲家顾冠仁以“留住经典 传承经典”为题,讲述了60 年代初刚学习民族管弦乐创作之时聆听朴先生三乐章唢呐协奏曲《欢庆胜利》的震撼感受,作品中浓郁的民族风格、地方特色及唢呐与乐队的精妙处理深深地影响了他的学习与创作。另外,他提出民族管弦乐虽在乐器改革、乐队建制、演奏技术、优秀作品的积累等方法取得非凡的成就,但整体而言仍很年轻,需要认真清理“家底”,就像本场音乐会一样要留住经典,传承经典。中国民族管弦乐学会党支部书记王书伟表达了对老会长的纪念,及今后推进民族管弦乐学会及民乐发展的意志。中国民族管弦乐学会副会长、作曲家杨青以“朴东生的音乐笔触——聆听‘龙乡龙乐未了情’音乐会有感”为题,深入准确地分析了音乐会作品所表现出的朴先生独具个性的艺术审美,指出他在乐队音响的纵向均衡方面、在乐队横向音色的布局方面、在乐队不同因素的对比方面以及对独奏乐器技巧的拓展方面均有独到的艺术追求与美学取向。北京民族乐团团长、指挥家及打击乐演奏家李长军以“用流动的音符致敬朴老”为题,讲述了与金野策划本场音乐会的过程与初衷,回忆北京民族乐团成立前后朴先生的期望、支持与关注。线上与线下参与会议的专家还有沈诚、赵东升、王建民、胡志平、陈佐辉、唐建平、鲁日融、翟志荣、卢竹音、杨光熊、郭一、金野、王中山、郭志平、宋阳、朴文辉、邓建栋、张倩渊、胡瑜、赵家珍、李春勇、王鹏、杨守成、陈音、谈龙建、张鑫华、王甫建、戴亚、赖达富、赵广运、黄河、石海彬、徐阳、李春华、张萌、方可杰、刘建宽、隋利军、孙靖平、陈吉风、朱渺也、姜雪梅、高峰、吴家宝、高雁、林聪、赵亮、骆季超、钱铁民及中国民族管弦乐学会驻会工作人员等。

三、天道酬勤——大民乐的实践与建构

朴先生于1949年“正式从事文艺工作”⑤,六十余年的艺术生涯与新中国的发展共命运,身处音乐事业的前沿浪尖,在时代洪流中共同引领与推动着民乐的发展。不管是跌宕起伏处境艰难的历史时期,还是千头万绪的社会实践中,朴先生都不曾忘却民乐事业的发展,以一生辛勤劳作与卓绝努力,在民乐创作、指挥表演、理论研究、音乐组织管理等方面树立令后世敬仰的丰碑,并逐渐建构起“大民乐”的发展理想与格局。

民乐创作方面,朴先生最早的作品始于1952年“哈尔滨东北鲁迅文艺学院",后贯穿其一生创作了众多民乐作品,总体体现出民族性、创新性与可听性的三大突出特征。朴先生根植于传统,所到之处都留下他学习积累民间音乐的足迹,丰厚的生命经历中深入而广阔地参与到人民的生活中,了解人民的情感,进而将对人民的热爱与赞美之情融入作品之中,在音乐素材、题材与精神内涵等方面赋予音乐人个性化的民族特征。朴先生伴随着民族管弦乐逐渐成熟的发展历程很多方面并没多少前人经验可供参考,得益于早年对多种民族乐器和西洋乐器的学习,多年指挥对于民族乐队的了解,都成为其在民族管弦乐创作中能开拓创新的客观条件。可听性,简单而言就是“好听”,这里的好听是相对于一些偏重探索属性及个性化技术、内涵与审美表达的作品而言,两者之间并无价值判断与高低之别,而是创作者所处职位、生平经历与审美倾向的差异,且多元丰富的音乐风格才是我们本应追求的目的。正如杨青教授发言中提及的朴先生对此的看法:“你们有你们的追求,我们有我们的追求,以后还会有更多年轻人有着他们的追求,我们可以各说各话,保持自己的情怀,坚定自己的坚守。艺术上应该百花齐放,艺术家应该心心相通!"

指挥表演方面是朴先生最被大众所认知的领域之一。1956年他以22岁的年纪担任中央歌舞团民族乐队指挥,1958年担任延安歌舞团乐队指挥,1961年担任辽宁歌剧院乐队指挥,1977年重任中央歌舞团指挥,更在众多重要场合担纲指挥,并组织过众多大型民族管弦乐演出活动。

朴先生一生有多部有关指挥的论著,如《乐队指挥法》(1981)、《指挥入门》(1998)、《民乐指挥概论》(2005)、《合奏与指挥》(2007)、《指挥艺术概论》(2009)、《指挥排练札记——中国民族管弦乐队的音响整合与音色调控》(2013)。其中《乐队指挥法》被称为“第一部由中国人结合中国乐队实际,写出了具有中国民族音乐传统风格和特色的《乐队指挥法》"⑥。这部书是朴先生在十年动荡中中艰苦创作完成的,展现了他在逆境中的坚强意志与对民乐事业的坚守。《指挥排练札记》是朴先生晚年的著作,不仅体系性阐述了他的指挥艺术观,更展现出与时俱进的精神面貌,以专业的分析结合排练现场的实况录像讲述中国民族管弦乐队的指挥训练技巧,从而对指挥艺术的不同层面均有着深入的探讨。指挥家金野从音响整合的角度阐述过本书的理论意义。⑦理论研究方面,除了跟指挥相关的论著之外,朴先生编著了多本与民族管弦乐配器相关的论著,出版文集《民乐记事60 年》(及续编),撰写过多篇民乐演奏家及音乐会评议的文章,对演奏家们的鼓励、赞美、忠告、嘱托与关怀是他们职业生涯重要的财富之一。

朴东生晚年发起编著的《华乐大典》更是他对民乐事业高瞻远瞩及理论修为的见证。

在音乐组织管理方面,同样是朴先生取得巨大成果的领域。1979年,他与彭修文、秦鹏章共同倡议成立中国民族管弦乐学会,并承担筹备工作,于1986年8月8日正式成立之时担任副会长兼秘书长。1988—1996年间,朴先生受命于中国录音录像出版总社,起因是文化部副部长英若诚所讲“宁可牺牲一个指挥,也要把‘中录’搞起来。文化部的音像出版社一定要设一个懂业务的领导”⑧。

1994—2003年他还以发起人和筹备组成员的身份担任中国音像协会副会长。在这些音乐组织任职期间,朴先生发挥其坚韧不拔和不辞辛劳的精神学习企业管理、音像制作、版权知识、商业技巧等全新的领域与技能,并在1996年全面主持中国民族管弦乐学会后将这些经验整合发扬,将学会组织经营成为最活跃与最具影响力的国家一级社团之一。另外,在朴先生“大民乐"的理念引领下,学会开展了全方面推进民乐发展事业的工程,如:于2001年,成立古筝、扬琴、笙、唢呐、笛、琵琶等16 个专业委员会;在多个省、市成立不同级别的民族管弦乐学会;设置全国民乐考级;举办重大赛事与活动等。以上四方面对民乐发展的推进,让朴先生成为大民乐构架的设计者及大民乐事业发展的领航人。

在“龙乡龙乐未了情”音乐会上,宋飞、邓建栋、胡瑜、张倩渊几位演奏家的技术水准、音乐风格表达及艺术感染力等方面均达到了至高的审美境界,这是民乐演奏百年专业化发展成果的缩影、代表着今天的民乐演奏已经成为可比肩世界任何音乐表演艺术流派的专业化体系。对于演出乐队而言,一个是企业化运作的北京民族乐团,一个是音乐高校所属中国乐派国乐团,两支不同属性且朝气蓬勃的年轻乐团呈现出我国民族管弦乐多层次迅猛发展态势,近百人大型编制的高水平演出,反映了我国民族管弦乐事业的成熟。中国民族管弦乐学会在几代会长及管理者的接棒中发挥更重要的影响,成为推动大民乐事业的中坚力量。这一切无疑是追思作为“大民乐”领航者的朴东生先生的最佳方式。让我们沿着先贤的步伐,团结起来发展民乐事业!

①乔建中《天道为酬勤 大略驾群才——朴东生的“民乐人生”与“大民乐观”》,《人民音乐》2009年第11期,第5-9页。

②朴东生《民乐·人生——朴东生艺

术生涯六十年》,内部资料2009 年,第54页。

③朴东生《民乐漫话 龙乡龙乐未了情》,北京:中国文联出版社1998年版。

④同②,第81页。

⑤同②,第3页。

⑥中国民族管弦乐学汇编《磨砺与辉煌——诸家评说我们的老会长》,未出版,2009年,第227页。

⑦参看金野《简论中西乐队合奏艺术的音响整合法——对朴东生<指挥排练札记>的学习与思考》,《交响》2014年第2期,第153-156页。

⑧同⑥,第249页。