摘 要:音乐教育、民族音乐教育和乡土音乐教育是素质教育中的重要组成部分,是培养一个学生“成人”的重要手段和继续“成才”的基础,是学校教育,尤其是中小学教育的重要内容之一。同时,实施乡土音乐教育是在现代化过程中,传统音乐文化在新形势下找到新的附着点,从而得以保存的重要而关键的一步。笔者在多次赴贵州做音乐文化调查和支教活动的基础上,对上述问题提出自己的看法。

教育是关系到千家万户的大事情,为孩子们提供什么样的教育更是关乎国家命运前途的大事情,笔者的专业是音乐学而非教育学,一次偶然的机会,在2000年暑假参加了由中国扶贫基金会和北京师范大学共同组织的“赴贵州支教”活动。笔者读研阶段曾三赴贵州做少数民族音乐文化调查,也曾对少数民族地区的小学教育情况做过简单的了解。这一次“支教之旅”从北师大的老师、同学们受益颇多,促使笔者对学校教育、素质教育和民族音乐文化的关系作出进一步的思考。¹

一、关于素质教育的几个问题

(一)素质教育的背景和目的

90年代后期以来,中国社会各界都在高呼着“素质教育”,并且把70年代末期以来主要以各种考试的成绩(高考就是这一系列考试的最高、最重要、最核心的代表)作为衡量中小学教育成功与否标准的教育方法、教育思想甚至教育体制笼统地称为“应试教育”。其实,根据教育学家们的看法,中共中央在1985年《关于教育体制改革的决定》中“提高民族素质,多出人才,出好人才”的口号就是几年后所谓“素质教育”的发轫。1993年中共中央、国务院《中国教育改革和发展纲要》中进一步明确的“中小学要由‘应试教育’转向为全面提高国民素质的轨道”的提议是“素质教育”的正式开始。²由此在中国教育界展开了一场关于“什么是素质教育”的大讨论,有人将各种观点加以归纳,竟总结出15种观点。³

从各家对“什么是素质教育”的多种多样、仁智相间的回答中可见:教育界对素质教育的界定也并没有统一的认识。如果具体到实施素质教育的手段和方法,那么专家教授们的答案会更多、更精彩,有时也让人更加无所适从。其实关于素质教育,如果我们换一个角度,从它的目的来认识的话,问题也许会变得简单而明了。笔者以为,所谓素质教育的目的,其实就是为了培养“人”——培养“能够适应社会发展,‘健康’而有‘能力’的‘人’”。其中“健康”根据联合国世界健康组织(WHO)的标准,包括了生理、心理、社会和道德四个方面,而“能力”则是指能否解决现实生活中出现的问题,解决问题越多,能力越大,反之越小。塑造“健康”和培养“能力”,目的在于“适应社会发展”,这就是“素质教育”的目的,至于实施它的方法手段、课程设置等具体问题,应该是因地制宜、多种多样,没有硬性规定的。

(二)素质教育与“德智体美劳”教育全面发展的关系

在以往所谓“应试教育”阶段中并非在教育方针和指导思想上明确规定“只以考试为中心”,“德智体美劳”全面发展的口号和思想也是在这一阶段得到贯彻和实施的。如果我们把“德智体美劳”全面发展和“素质教育”的目的加以比较,会发现二者之间实际上是一致的。也就是说,如果一个学生通过学校教育在“德智体美劳”各个方面得到应有的发展,其实是达到了“素质教育”的目的的,如是则没有提出“素质教育”的必要。关键是在以往教育中,在实施“德智体美劳”教育的过程中出现了偏差,“五育”之间的比例关系出现失调。由于过多地强调“智育”,忽视、轻视其他几个方面,造成了“高分低能”等一系列的教育问题。当这种偏差在惯性的驱使下不知不觉地逐渐发展到只以考试为教育的唯一目的时,才真正引起全社会的广泛重视,由此才提出“素质教育”的口号,目的就是要恢复“德智体美劳”之间的平衡,让其协调发展。

(三) “五育”教育的先后次序

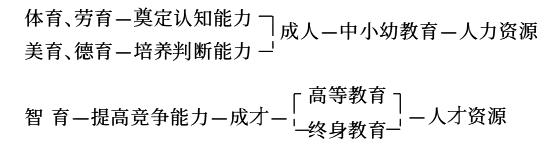

“德智体美劳”全面协调发展,实际上也是从教育的目的、结果来看问题的。但一个孩子的成长是分阶段的,每一个阶段中孩子的年龄特征和接受教育能力都是不同的,如果从这个角度再来认识“德智体美劳”,则一个孩子从接受幼儿教育到完成大学教育,每个阶段可以与“五育”教育中的某些方面相对应,请见下图:

图中的“体育”“劳育(劳动技能教育)”是指通过对儿童身体各部位器官机能的训练,使儿童获得接受进一步教育的认知能力,同时培养儿童的劳动意识,这一阶段的教育任务主要在幼儿教育和小学低年级教育中得以实现。“美育”“德育”是要使学生们获得判断事物价值标准的能力,也就是通过教育使“健康”定义中的心理健康、社会健康和道德健康三方面得以实现,这一阶段虽然是从幼儿教育就开始,但最重要的部分是在小学和中学阶段完成的。一个人如果较好地接受了“体育”“劳育”和“美育”“德育”这两个阶段的教育,可以说他已经具备了健康的体魄和健全的人格以及初步的生存能力,用通俗的话来说就是“成人”了,在人口学理论中,接受了这两个阶段教育的人都是从单纯的“人口资源”中提升出的“人力资源”。再下一步的“智育”则是通过高等教育和所谓的“终身教育”来不断地提高生存能力和在社会上的竞争能力,使学生“成才”,成为人口学理论中的“人才资源”。

当然,图中“体劳、美德、智”的顺序决不是截然分开的,实际上它们渗透在各个教育阶段,但笔者强调的是它们在不同教育阶段中所占比重的问题。以往的教育就是在中小学教育阶段不适时地对学生提出了过高、过多的“智育”要求,这不符合中小学学生的年龄特征和接受能力,素质教育要匡正的问题也正在于此。根据图中所示,在中小学教育阶段,应该适当提高“美育”教育的比重,使中小学教育适应儿童的成长规律,为接受高等教育打下基础。

(四) 美育中音乐的地位

同素质教育一样,专家学者们对“什么是‘美育’”的问题同样解释多多,从中小学课程的设置上看,属于美育范畴的课程主要是音乐课和美术课。这两门课程和体育课被视为中小学教育中的“小三门”,历来不受重视,教学时间经常被其他课程挤占。如此被人轻视的“小三门”何以被素质教育看重而大提特提呢?就音乐而言,音乐对中小学学生就有四大益处:1.培养学生的动手动脑能力,为进一步学习打下基础;2.培养学生的参与能力、创造能力;3.培养学生的集体主义观念与合作精神,塑造学生尤其是独生子女学生的健康人格;4.对特殊儿童教育如自闭症儿童的教育等有特殊的作用。如此巨大的作用,令人不能轻视。其实在一些国家中很早就开始注意到音乐在中小学教育中的特殊作用,并在长期的实践中总结出如匈牙利的柯达伊教学法、德国的奥尔夫教学法以及音乐治疗学的先进经验,这些都对我国美育教育中的音乐课有着巨大的借鉴作用。

二、中小学音乐课中的民族音乐教育

素质教育强调美育中音乐的作用,但在以往的中小学音乐教育中却存在着不小的问题,即在师资培养和教材编写上,都存在比较严重的“重‘西’轻‘中’、重‘创作’轻‘原生’”的问题。对此,中国音乐学院1999届研究生沈沁在专项调查中(下称《沈文》)发现,原教委颁发的《三年制中等师范学校音乐教学大纲(试行)》中衡量一名小学音乐教师是否合格的标准在于“有没有‘钢琴’和建立在西方古典音乐基础上的‘乐理—视唱练耳’基础”。而在现行小学音乐教材中的156首歌曲中有98首是近现代和当代的创作歌曲,占62.8%;中国民歌(包括改编的在内)则仅有32首,占20.5%。对此《沈文》发出“中国人对中国音乐缺乏必要的了解,却又毫无自觉,真是莫大的悲哀”的感慨!笔者在2000年暑假在贵州都匀民师暑期小学教师培训班音乐班的培训计划中,也看到了与《沈文》同样的条款。如果素质教育中的音乐课仍然如此,实际上并没有脱离旧体制的藩篱。作为一名专业音乐工作者,笔者认为素质教育中的音乐课,不应该是以前音乐课的重复,而应该作出新意并具有民族特色。换句话说,也就是要在中小学音乐课中大力提倡民族音乐教育,提高学生的民族音乐素养。

(一)民族音乐教育中的乡土音乐教育

民族音乐是个很大的概念,我们不可能要求一名中小学音乐教师在掌握了全部民族音乐的内容后再去教学,这实际上对任何人都是不现实的。具体到某一地区而言,中小学的民族音乐教育也就是“乡土音乐教育”,简单地解释即“让每一个孩子都会唱家乡歌”。初看之下会觉得“唱家乡歌”是很平常的一件事情,但实际上并不简单。在北京的各个大学里随便问到一位同学“你家乡有什么歌”这个问题,绝大多数的同学会说,“没有”或“我不会唱,在我家乡只有老年人才会唱”,甚至说“哎哟,我家那地方的歌可难听了,不要唱”。举这个例子的目的在于提出这样一个问题:为什么随着受教育的增多,我们反而不会唱家乡的歌,不爱唱家乡歌甚至厌恶家乡的歌呢?这种改变是在受教育的过程中完成的,难道是教育让我们的大学生们忘记了自己家乡的歌和家乡的文化?可见以往中小学音乐课中乡土音乐教育的缺乏及其恶果,这也就是何以要提出民族音乐教育中的乡土音乐教育的原因。

其实教育界对此也有所认识,在《九年义务教育全日制小学音乐教学大纲(试用)》的第八条就提出在全国统编教材之外,“为弘扬民族优秀音乐文化,体现各地区音乐教学的特色,各地各学校可自选乡土教材,其比例可占教学内容总量的20%”。可见乡土音乐教育及其教材的积累编写是得到国家重视的,但何以在现实教学中难以实施呢?除去学校、教师、教育界、专业音乐界乃至全社会对乡土音乐的观念应该改变外,在具体实施中广大教师和学校还存在一个顾虑,即“提倡乡土音乐教育与推广普通话之间的矛盾”。家乡歌是用家乡话唱的,这的确与推广普通话看似矛盾,但实际上并非如此。第一,家乡话和家乡歌最重要的不同是:话是语言,语言的最重要功能是交流,为了能在全国范围内方便交流,所以才大力提倡普通话。但歌不同,歌是音乐,我们不能想象全国的音乐只有一种音乐或在全国范围内推广一种“普通音乐”。第二,语言,尤其是母语是在自然状态下学习的,它一旦掌握,很难忘掉。音乐不同,不管是哪种音乐,如果要掌握得稍微深入一些,就需要经过一段的学习,这时幼儿时期学到的一些家乡歌很容易忘掉。第三,推广普通话毕竟还是汉语,还是中国话,而且家乡话作为第一母语也不是轻易可以忘掉的。但我们学校教育中音乐课的内容可不是这样的。上文分析过,从专业音乐的角度看现行的中小学音乐教材,所讲述的知识主要是以西方19世纪以来到20世纪初形成的一套规范的西方音乐基础理论。学习了这套理论的学生,在理解我们自己国家的音乐时会产生误解。这就与推广普通话教育有着明显的不同了,我们并没有在学习了英语和英语语法之后再学习汉语,但在音乐上却是先学了西方音乐和西方音乐理论再来学我们中国的音乐。这三点解释可以排除“提倡乡土音乐教育与推广普通话之间的矛盾”,所以我们仍要在推广普通话的同时,大力提倡乡土音乐教育,大力提倡“唱家乡歌”。

(二)“老少边穷”地区的优势和某些地区的实践

在讲到实施素质教育时,有些“老少边穷”地区的老师们总是说“我们是落后地区,教学条件太差,没乐器,没专业音乐老师,兼课老师不认识乐谱”等等。其实,这些问题在很大程度上是由落后的观念造成的。姑且不论在任何课程的教学中都能体现素质教育理念,素质教育不仅仅等于音乐、美术课程的这一层道理,就是局限在音乐课中,观念的转变也是个很大的问题。“没乐器”指的是没有什么乐器?答案一定是钢琴。“不认谱”当然是缺欠,但不认识的是什么谱?答案一定是简谱或五线谱。难道没有钢琴、不认识五线谱就不能上音乐课?或说只有能弹钢琴,能认五线谱才是有“素质”,才是素质教育的方向?答案当然是而且必然是否定的。其实,我们丰富多彩的民间音乐品种早已为我国中小学音乐课准备了取之不尽的教材;成百上千年流传于民间的音乐口传方式也为现代学校音乐课的教学提供了可以借鉴的经验。经济发展上相对滞后的老少边穷地区,却无一例外在民间音乐品种的保存上是“富有”的。为什么不能把民间的歌曲、民间的说唱、民间的器乐、民间的舞蹈,真心诚意地请进我们中小学的音乐课堂?民间的歌手、民间的乐师难道就不配做我们的先生?只要观念更新了,上述老少边穷地区“没有这个,没有那个”的劣势,恐怕都将成为其他地区求之不得的强大优势!很多乡村学校中的老师、校长,其实就是当地优秀的歌手或乐师。在旧有观念的束缚下,他们为缺少师资和设备而发愁,却把自己掌握的金子般宝贵的民族音乐忘在脑后,甚至在旧观念的影响下把自己家乡的音乐自贱为不入流和上不得台面的“玩意儿”。观念,关键在观念,“观念一变,天地倒转”。民族民间音乐、乡土音乐是我们民族的至宝,是祖先留给我们和子孙的文化遗产,理应是我国各级学校音乐课堂教学的重点。

在中小学中因地制宜、化劣为优地开展民族音乐教育和乡土音乐教育,是我国学校音乐教育的重大改革,不仅有国外的如巴托克、柯达伊、奥尔夫等人的理论和实践可资借鉴,就是在国内也不乏成功的范例。贵州省黔东南州榕江县车江乡车寨村车民小学张勇老师的实践就很有代表性。张勇老师从1984年开始在车民小学搞“侗歌进课堂”的试点,16年来,他通过“编写教材、聘请歌师、培养音乐双语师资”三项工作,不仅使侗族音乐在学校中站稳了脚,而且通过民族音乐、乡土音乐的教学,带动了学生学习其他功课的积极性,进而通过成立的“金蝉侗族少儿艺术团”的演出,极大地提高了车民小学的知名度,并在全州范围内起到示范性的作用。可以说,张勇老师把民族音乐、乡土音乐与现代学校教育相结合的实践,在社会、学校、老师、学生和家长各方面都取得了良好的效果。

三、乡土音乐教育与民族(少数民族)文化保存的关系

(一)在不断加快的现代化过程中,包括音乐在内的传统文化的消失过程也正在加速。以传统音乐为例,传统节日、民俗的消失,导致原先附着其上的音乐品种也随之消亡,这是社会发展的必然,但有些音乐品种的消失却是在错误观念的驱使下提前了它们的消失时间。对后一种情况,包括学校教育在内的中国知识界却不应该视而不见或置之不理。尤其在对待少数民族文化的问题上,我们更要小心谨慎。因为有些少数民族自己就存在“我们经济落后,文化上自然也落后,我们干脆全面学习汉族的东西就行了”的观念。诚然,传统文化中有一些是不适应现代社会发展的,但更多的传统文化是应该保存的。我国少数民族中如苗族的芦笙、侗族的大歌、蒙古族的长调、维吾尔族的木卡姆等,都是扬名中外的艺术珍品,把这些音乐文化用现代学校教育的方式加以保存,是一种比较可行的方案。

(二)从1978年改革开放以来,东部地区在经济建设上取得了举世瞩目的成绩,但也存在很多失误,其中如何在经济发展中避免或延缓大量传统音乐品种的消失就是一个没有引起足够重视的问题。目前,国家正在进行“西部大开发”,避免东部开发中的失误,尤其是诸如如何解决经济发展与传统文化保存间的关系问题是西部大开发中应引起重视的问题。西部大开发不光要把西部丰富的自然资源开发转化为现实的生产力,而且也要注意对同样丰富的文化资源—即国外所谓的“无形文化财”的保护与开发。学校教育和教育界同样可以在这些方面作出其他部门不可替代的工作和贡献。

(三)在学校教育中开展乡土音乐教育应注意的问题很多,最主要的是:1.持久性。有些地区的中小学也曾办过“民族班”“特色班”等包括乡土音乐在内的课程,但他们办班的目的和观念并不是本文中倡导的“学校乡土音乐教育与传统音乐文化保存”,而是为了如“吸引适龄儿童入学,尤其是女童入学”等目的。这种目的并非不对,但一旦入学率上升,“特色班”“民族班”也就随之云散,没有持久性。如果观念转变了,既可以使学校乡土音乐教育为传统音乐文化的保存出一份力量,加强了对学生的美育教育,同时自然会达到提高入学率的目的。2.在师资培养上,应注意一方面要在办学之初,诚心地向民间的歌手、乐师们请教,得到他们的帮助。另一方面,又要同时加快对具有音乐双语,甚至多语能力的年轻音乐老师的培养。3.在完成把学校乡土音乐教育与传统音乐文化保存相连接的工作的同时,教育部门要注意与当地文化部门相结合。因为文化工作者,尤其是地方上文化馆的同志,很多是民间音乐的专家(如张勇老师就是当地县文化馆的副研究员),与他们携手共同致力于乡土音乐教育与传统文化保存、研究的事业,会取得事半功倍的效果。

小结

音乐教育、民族音乐教育和乡土音乐教育是素质教育中的重要组成部分,是培养一个学生“成人”的重要手段和继续“成才”的基础,是学校教育,尤其是中小学教育的重要内容之一。同时,乡土音乐教育是在现代化过程中,传统音乐文化在新形势下找到新的附着点,从而得以保存的重要而关键的一步。所以请大家关注中小学音乐课、关注民族音乐教育、关注乡土音乐教育,让每一个孩子会唱家乡歌、爱唱家乡歌!

————

注:

1 本文(包括讲稿)的写作中,曾参考了几位师友的意见,包括中国音乐学院研究部谢嘉幸研究员关于德智体美劳顺序的看法,北京师范大学教育系王燕副教授关于健康内容的介绍,中国社会科学院人口研究所李嘉岩博士关于人口资源理论、西部大开发问题的介绍,在此一并感谢。同时感谢北京师范大学教育系硕士生柳春霞小姐关于素质教育的介绍和为笔者提供的相关资料。

2 见《中国学校素质教育优秀论文集序》,汕头大学出版社。

3 15种观点是:(1)个性发展说;(2)提高主体品质;(3)不仅传授知识,而是激活知识;(4)提高学生基本素质;(5)提高全民基本质量;(6)发展教育;(7)完善和提高公民素质;(8)提高民族素质;(9)五育结合;(10)生理、心理和文化三种素质的三层次说;(11)基础教育说;(12)内化说;(13)身心素质再生产;(14)内在精神充实;(15)培养和补偿说。参见燕国材:《素质教育论》“素质教育的涵义”节,江西教育出版社,1997年。