人声、琴语、乐队、光影,如梦似幻;台上、台下、歌者、和者,齐咏“执子之手,与子偕老”,触人心弦。2023年3月3日,星海音乐厅音乐会“如梦令·诗词琴歌音乐剧场”演出现场,观者,泪目迷离,“沉醉不知归路”……

“如梦令·诗词琴歌音乐剧场"是广东民族乐团2022—2023音乐季继《逐浪》之后的又一场原创音乐会,是为乐团乐季改革设立的一个新兴板块而推出的实验性产品,由华南理工大学艺术学院长梁军执棒、中国音乐学院教授刘青作曲、古琴琴歌音乐家何怡演唱。广东民族乐团艺术总监刘顺提出以“音乐剧场”艺术形式进行全新演绎,音乐会以李清照《如梦令·常记溪亭日暮》之词牌为名,在音乐布局、戏剧结构、音乐展开等方面做了严密安排,人声与乐队、人声与室内乐、人声与古琴、多媒体等多种音响、光色的交织更叠,全新的结构与全新的艺术表现形式,中国古典诗词意蕴与人文气息即悠悠哉、洋洋乎,随之而来,溢目而盈耳,“这次第,怎一个美字了得”?

一

音乐剧场是一种具有复合性意义的艺术样态,其表现形式灵活多样,以音乐贯穿牵引,融合多媒体技术、光影效果等现代科技手段,使各种具有戏剧表现的相关要素可以达到有序分、合。它具有一定的叙事性,却并不一定必须具体戏剧情节或矛盾冲突,它有角色感与表演,却也可以不固守其间,而形成视听边界模糊、多元交叉的观演模式。

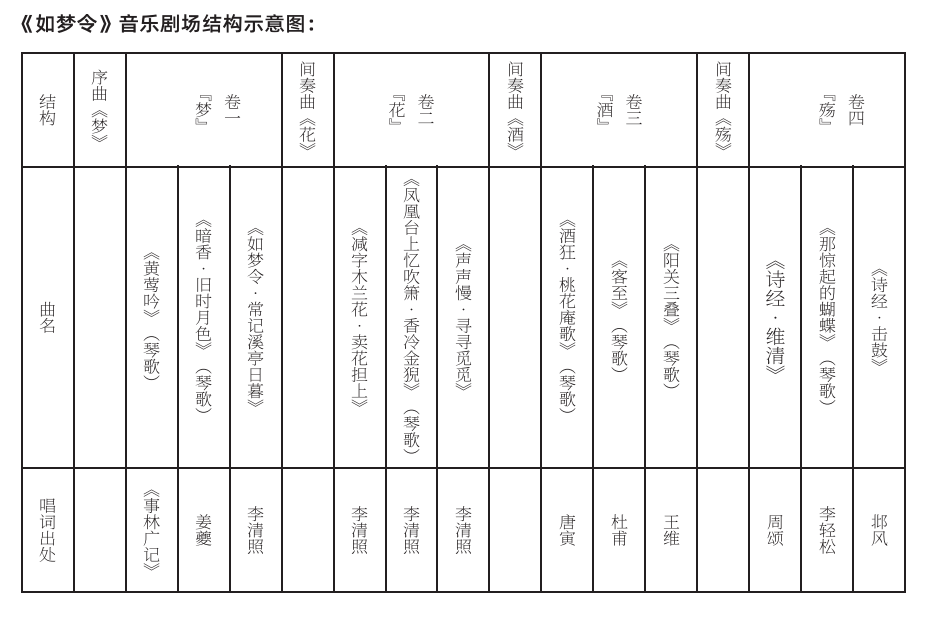

《如梦令》音乐剧场具有中式审美趣味。它以李清照为核心人物形象,择取其人生中的重要节点及性格侧面,以其词作为核心,辐射、延伸出音乐剧场中更多彩的人物性格、情感、意象,映射出女性、人性丰富的内心与情感世界,音乐细腻、唯美中又内蕴着绵绵之力。音乐会以中国传统书画之“卷”为结构单位,分为“梦、花、酒、殇”四卷,四“卷”既可展放为具有流动性的戏剧叙事空间,单“卷”收卷起来又可成独立篇目,亦应着中国传统戏曲中“本戏”与“折子戏"那种剧场式的收展自如。

音乐剧场设有一“敲钟人",自带古时"执节者"之仪式感,又具传统昆剧中“副末”一角的引戏意义,每一“卷”皆在其清亮的叩钟声中“铺开”,这四声钟声亦因此被赋予一种结构力。四卷中插入的人声念白,如同中国戏曲中的“打背躬”或西方戏剧的旁白,述说人物心语。

为腾出更多舞台表演空间,更重要的是出于音响效果的考虑,乐队的摆放位置亦不同于往常。乐队整体呈扇形铺展,台前区预留出表演区域,弹拨乐置前,其左、右两边前方各置一套古琴、拉弦乐在弹拨乐后,亦呈半包围状,吹管、打击乐置于台后方居中处,红色的建鼓高高立于舞台正中,肃穆而神圣,舞台上场口与下场口两侧各留出一条通往斜后方的通道,可供“剧中人”何怡穿梭表演于舞台不同场位,与指挥、乐队、观众达成多向时空下的“对话”与情感共鸣。

指挥与乐队亦被赋予角色感,只不过他们更多是中国传统曲艺说书人那种“跳进跳出”的角色意义。如卷二“花”,当间奏曲结束,“李清照”笑闹着上场,她拿着一枝花问指挥: “明诚,你说是这花美呢?还是人美?"指挥则瞬间化身赵明诚,为其戴上花儿,笑着赞“美”,还不忘与观众逗趣"你们说是不?"随即转身恢复指挥身份。卷四中第一曲《维清》曲末再现古代祭祀场面,乐队队员旋即进入先民语境,跟随歌者诵念:“肇堙、天地、无殇”,极具仪式感。再如,卷三"酒",则是以乐器的音色语言代入角色,箫、筝、琵琶、笙等每一件乐器分别写意着不同的文人形象。

舞台上、下场口两侧各立一多媒体屏幕,它们有时是乐声之外画面、心神、意境等相得益彰的增补,有时其多彩幻变构成动态光影,与舞台灯光交互成幻景光感,形成奇妙的视觉表达语汇。而舞台灯光又带有多重意义,如当场上灭光黑寂时,定点光的追投即具有不同的含义,有时是为焦点关注,如追向每个独奏乐器的白光;有时甚具古朴仪式感,如投向“敲钟人”的“剧外”清光与红色建鼓的“神圣”红光;有时又带来今、古时空交叉的幻感,如卷一第二曲《暗香》中,分处台前与观众席二层的独奏者,卷二中第三曲之前的场外念白与秦琴等。变幻多端的光,影烘映着音乐、情境、意绪的变换,诸多元素构建起一个独具中国传统古典审美意趣的音乐剧场样式。

二

音乐始终是音乐剧场的“主角”。为了将音乐剧场中一些相对松散的意象化剧意与散落的诗词、琴歌联缀起来,使之既留有对比又达以统一,形成平衡作品的结构力,除了上文提及的“敲钟人”更重要的是,作曲家刘青通过四首纯器乐曲——序曲《梦》和三首间奏曲《花》《酒》《殇》分别串联起了十二首诗词与琴歌(如下表所示),并以巧妙的音色布局焕发出每一卷中诗词歌赋的内在情感。同时,在序曲、卷二结束曲、终曲三个重要的结构点上设计了一个串连起全曲、具有“增长”性质的“贯穿动机”,它以一个音为中心,在其二度、三度、四度音程间作上下迂回,最后在终曲里生长为全场最动人心神的“执子之手,与子偕老”主题音调。

序曲《梦》既是卷一“梦”的引入,也是全曲的总序,音乐在持续长音中淡入淡出,若一场迷离的“梦境”,无迹无痕。作曲家采用类歌剧序曲的写法,曲中先现了之后诸曲中的典型素材。“贯穿动机”从颤音琴、弹拨乐再递交给拉弦乐逐渐铺垫出一种时光流逝的背景层,其上逐次闪现《卖花担上》《凤凰台上忆吹箫》《酒》《维清》等音乐动机,但多是稍纵即逝,既照应人生如梦之意,又维系了整场音乐的内在关系。

间奏曲《花》,事实也是“贯穿动机”的变形与衍展,雅乐音阶编织成两句气息悠长的主题,无限深情中带着“花开花谢”的丝丝感伤。如果说序曲是乐队各乐器的音色铺展,《花》则以舒展歌唱的拉弦乐音色为主导,主题在不同宫调(D—C—D)、织体上出现三次,从拉弦乐组叠入弹拨乐组再到所有乐器进入,不同组别乐器的渐次叠加犹如花儿的渐次绽放,其间出现的小高潮甚为短暂,很快便归于沉寂,让人感慨,纵是绽放完美的花儿亦不过是瞬间即逝。

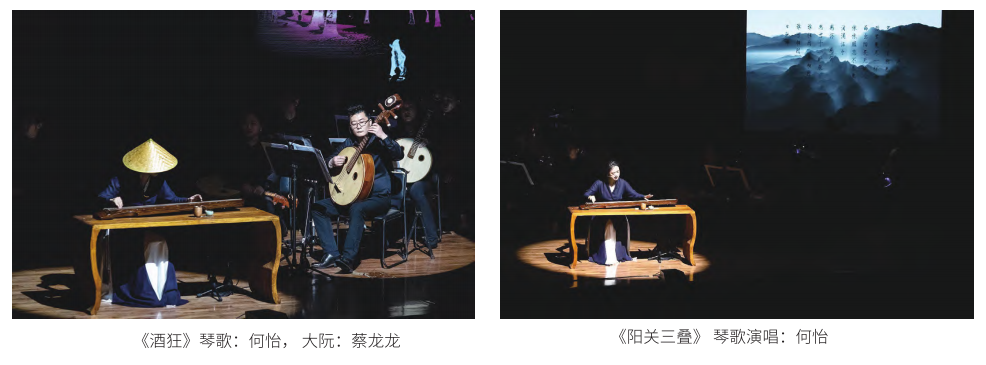

《酒》以弹拨乐为主色,截取琴曲《酒狂》的核心元素展开。大阮铺设起一层由《酒狂》元素构成固定低音循环的底色,其上方不同独奏乐器先后亮相,它们被赋予角色意义,以自由节奏映闲散之态,与大阮构成一种紧打慢唱式的进行:箫的气声演奏予人以有辽远的开阔感,其音乐较动荡地往上冲行,自由而洒脱;筝多于低音区跃动,硬朗而骨感;琵琶的扫弦豪放不羁,快速音流炫技而华丽;高音笙乐音进行温和平稳,温文尔雅。迥异的乐器音色性格传递出不同心性的文人醉态,或潇洒风流、或风骨峥嵘、或倜傥不羁、或温和儒雅······随后乐队各组乐器相继层层叠加,酒狂主题不断加速,渐达酣醉癫狂之态。

《殇》以打击乐,尤其大鼓、建鼓为主导,是《击鼓》战争场面的氛围预置。大鼓、建鼓庄严而肃穆地引入,马林巴、弹拨乐与低音提琴上出现的一组不规则重音的节奏循环,它来回循环七次之久,在其他乐器的长音映衬下,铺垫出一种动荡不安的氛围。而后各类乐器在极高音区尖锐地自由“嘶鸣”,形成了战场厮杀、短兵相接的一片肃杀场面,最终通过音程的不断叠加构成一个强力度的密集音块,突然顿住,一片死寂,形成巨大的音响反差。

十二首诗词在间奏曲的衔接与照应下,形成古雅而有韵致的统一体,既是古代文人清新雅致的审美情调的延续与深化,又有现代人对中国古典人文精神的新视角与认知。作曲家以“琴歌”这种具有古典文人精神载体意义的形式为核心表现手段,但不囿于此,而是将这种形式与意韵扩展、辐射至民族室内乐与管弦乐队,让琴韵、诗境、意趣在更多元的形式表达与艺术视野中更加醇厚,回味古典,感悟当下。

卷一“梦”是憧憬,亦点题“人生如梦”。《黄莺吟》的生机与朝气,《如梦令》的清新欢愉,《暗香》则是人生的偶感伤怀与思忆;卷二"花"是爱情,《卖花担上》《凤凰台上忆吹箫》《声声慢》三首李清照的词抒发爱情的甜蜜、思念与生死离愁;卷三“酒”为知音,《桃花庵歌》《客至》中见洒脱、不羁之真性情,《阳关三叠》中吐露诚挚友情;卷四“殇”是悲情,《维清》、现代诗《那惊起的蝴蝶》与《击鼓》,家国情怀、世间动荡中,更有对爱、对生命的眷恋。

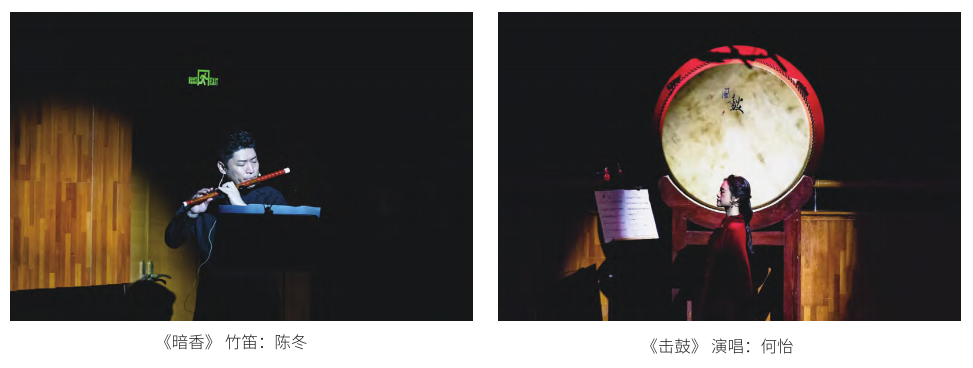

《暗香》原为追忆旧人之琴歌,姜夔原词中有一句“梅边吹笛”,因而作曲家极有创意地加入了一支竹笛,让琴歌“室内乐化”,温情人声在悠扬的笛声与深沉的古琴中游吟遥想往昔之情。人声与琴在此做了支声性分离处理,琴声只勾勒曲调骨干线条,为人声留下更多的吟唱空间,当人声唱至第三词句:“梅边吹笛”时,清亮笛声悄然飘入与之形成对位线条。有意思的是,古琴与曲笛被分置两处,曲笛立于观众席二楼左侧,古琴在舞台左侧,遥相对望,此时剧场只留下两束定点光。这有意拉开的声音空间感与光影营造出一种旧时月色之境地,思念、寂寥、淡淡的感伤,如那暗香都随着远处萦绕的清幽笛声漫来飘去。不由想起《红楼梦》中贾母听笛:“音乐多了,反失雅致,只用吹笛的远远地吹起来就够了。”

《客至》原为畅叙友情的一首琴歌,音调以三度音程环绕为主,轻巧而洒脱,四乐句叠唱成一段。在此,作曲家让古琴隐退而以乐队融入,更添欢乐氛围。琴歌主题重复了三次:第一次出现时,筝担任着琴的职责,如影随形地伴随歌者,梆笛支声相陪,拉弦乐作句末填充,配器清淡;第二次以弹拨乐组奏唱琴歌主题,人声隐退、拉弦乐与笙在下方对位附和,笛则以纵向叠置的四度双音作句末填充;第三次配器较丰满,柳笛、曲笛以双音厚实着人声,其他声部或长音衬托,或句末填充,或以副旋律对话。三次主题的重复层次分明,一次更比一次热情地"隔篱呼取尽余杯"。

《如梦令》与《卖花担上》皆为人生中的美好过往,令人愉悦。《如梦令》为少女时光的欢乐回忆,人声依据字调、语气自然行腔,作曲家将其重复三次,每一次出现时织体都作相应改变,与乐队乐曲散入散出,人声主题以三拍子为主律动,但根据语句的韵律性表达而变化。最妙的是四个“争渡”语气逐层递进,生出嬉闹玩耍之境,随后再由虚词引发出一片闲情逸致。

《卖花担上》是俏皮爱美的天真心性,湖南花鼓戏元素构成的音调,三度音程环绕为主的曲调生动而活泼,有意思的是,这种音调进行有意无意间与《客至》形成某种关照。作品生活气息浓郁,尤其是插入“哎呀哎呀”的衬词音调平添一种与花比美的娇羞感,乐队配器以清淡为主、填充于歌者句末的跳跃音型既诙谐又具怦然的心动感。

《声声慢》为李清照思念夫亡之作,沉郁而凄婉,人声、乐队都围绕“贯穿动机”发展变化,人声音调更完整地预示了《击鼓》“执子之手,与子偕老”的主题音调。“贯穿动机"发展而来的曲调平缓中却蕴藏着极大的悲伤,至“凄凄惨惨”突然一个七度大跳让情绪“失控”,但很快即缓而下行,克制了情绪的蔓延,其间箫幽咽的语气补充徒增凄楚悲切,随后乐队配器逐渐加厚,层层推进,悲恸的情绪一直在积蓄,直至最后“怎一个愁字了得”,“得”字上的一个七度大跳音程极为戏剧化地让此前压抑的悲情完全爆发,尽情宣泄后戛然而止。

《击鼓》揭示出音乐会的主旨——“爱”,是整个音乐剧场的高潮。其前奏音调又见音程增长的旋律展开手法,它是《如梦令》歌调的回顾,也是“击鼓”人声主题的先现。音乐将唱词分为三个部分,第一部分相对平静地叙事。第二部分乐队与人声呈紧打慢唱式的进行,乐队呈现出间奏曲《殇》中出现过的紧张、躁乱、焦虑感,此为第一层次;第二层次主要是人声由慢渐快的念唱到几近崩溃的嘶喊:“爱居爱处?爱丧其马?于以求之?于林之下。”大鼓有力而无情的敲击与“剧中人”凄惶奔跑的无力形成鲜明反差。第三部分事实上也是全曲的尾声,人声在高音区轻而缓叹道:“此生契阔,与子成说。"继而,那个一直"藏身"于乐曲中的“执子之手,与子偕老”主题终于升起,它不断重复,平缓不惊、朴素之极,但却极其温暖、极其震撼、极具力量,这是源自心底的真情呼唤,歌者、乐队、观众皆无可抑制地齐声唱和,双眼模糊……

三

作为音乐会的阐释者,广东民族乐团与歌者何怡对中国传统音乐语言精细、到位的把控,给人们带来了全新的视听感悟。

作为歌者同时也是戏剧设计者的何怡以李清照的身份沉浸于角色中,她身着古装,不同颜色的服饰装扮暗合着各“卷”中各色情愫与性格。其演唱一曲一音色,一曲一性格。为了在声音、情感上以更贴近古代文人的精神世界与审美趣味,融戏曲、曲艺的发声,形成自然、清雅、纯净的“真声清唱”为主的歌唱方式,又根据作品表达而呈现出极大的声音表现张力。如《黄莺吟》的空灵飘逸音色,有如“自在娇莺恰恰啼”;《如梦令》首尾以气声唱法营造音色的虚空飘摇,从梦幻中来,回梦幻中去;《维清》相对沉厚的音色,以合祭祀的肃穆;《阳关三叠》第三叠“劝君更尽一杯酒”带出哭腔质感,尤其“酒”字转唱为说,配合一声“剔”音演奏技法甩将出去体现出片刻的情绪宣泄,旋即恢复君子之态;《击鼓》一曲中音色更是极其戏剧化,从开始的平静,到中段快速的真声念唱,再到极高音区尖锐的近乎嘶喊的歌唱,最终回到温暖的倾诉。何怡的表演亦极为入戏,如《卖花担上》手拿团扇,借以戏曲花旦式的表演;《客至》则手拿折扇,以小生的身段演绎出风流倜傥的文人才子;《酒狂·桃花庵》头戴斗笠似自得狂放的隐士,末句“我笑他人看不穿”,古琴“刺伏”技法扫去,琴声、歌声戛然而止,歌者“醉”卧于琴。

乐队在音乐剧场中亦充当了两种角色,其一为“虚化”之角,如上文提及指挥、乐团全体队员独奏笛的角色闪入,还有在卷二念白时处于观众席二层的秦琴皆如此。更重要的是,与歌者一样,乐团与指挥撑起了剧场中的音响表达。指挥梁军与广东民族乐团彼此默契若心v心相印的老搭档。乐团每一个声部的角色及其控制力令人赞叹,他们是以室内乐式的精致来塑造乐队音响。无论是擅于歌唱的拉弦乐组还是连点成线的弹拨乐组悠长线条的演奏都是对其气息控制的考验。演奏中,每一件乐器的出声都极为考究,长音的运动过程极有控制,整个乐团气息统一似一人的演奏、极为不易,如《序曲》一开始的长音延续已让人初步有感间奏曲《花》更是如此,曲中由弱到强的音响增长过渡恰到好处,专业演奏团体中也有了民间合奏乐那种“初如流水、腰如悬丝、尾如洪钟”的传统演奏趣味。乐团以情感来塑造音响,注重音乐细节的语气表达,如《花》中,主题第二乐句中出现的一拍休止,音乐语气处理极为感人,声断意不尽,无声,却令人莫名生出“花谢花飞花满天红消香断有谁怜"的极度感慨。间奏曲《酒》中有大量自由的接近有控制的偶然式的演奏,如何在演奏中实现它的自由方式,而又不陷于混乱,需要乐队队员在指挥的带领下相互倾听,乐团做到了,各声部相互尊重谦让,声部清晰,层次分明又递接无痕。当音乐真正从内心深处托起再流淌而出,自我亦被感动。

结 语

其实,琴歌也好,古诗词歌曲也罢,这类作品与演出层出叠见,而以音乐剧场形式,通过作曲家的灵巧设计与精心构建,将一首首传统的琴歌以及“原味”再生的诗词歌赋有机地串联起来,此种演绎形式还不曾有过。广东民族乐团的这一大胆而有效的尝试,为中国管弦乐队开启了崭新的舞台呈现方式,凸显耳目一新的音响构建。《如梦令》音乐剧场中的每个作品清新、小巧、精致,古典诗词的俊雅之美与清新气质被凝练提升,舞台表演场境似古今时空穿梭的幻象,留给人们的不仅仅是美听、美幻,更是一种柔韧的力量,似清风微拂,摩挲耳目之际,又悄悄沁入心间,唤起了心底的那片温柔与和美,无限延伸、无限触动。

纯净的音乐总能抚慰创伤,荡涤心灵,《如梦令》音乐剧场从现代人的视角出发,将人类生命中具有永恒意义的主题在此纽结、共情,终归于“爱”,这种超越时空的人文关怀抚慰着时下今人焦灼不安的内心。当音乐剧场中丝弦乐高吟低哦、弹拨乐珠玑走韵、吹管乐音飞花溅、敲击乐点脆声催,每每触动听者心弦,而净若梵音之人声,总能抚摸到内心的柔软。纯净的音乐有一种柔绵而美好的力量,这种力量源于爱又再生“大爱”,于人生剧场中延绵不绝,在历史维度上润泽生命。