内容提要 :乐队的艺术是一种音响的艺术。在为乐队写作的作品中,音乐的感染力是通过多层次、艺术化的音响手段来实现的。基于这样的观点,本文在收集到的作品和作者创作积累的基础上,从探讨中国民族管弦乐创作中音响手段的丰富与发展入手,在关于音响的观念、音响在音乐表现中的作用、音响在作品结构中的作用和构筑音响的技术手段等四个方面来展开讨论。写作中力求从纯技术层面来总结和探讨有关创作及其技术性问题。因此,为了有利于实例分析而尽量避免了作品的写作背景等有关文字。

20世纪90年代以来,随着新的音乐创作思维、方法对国内音乐创作领域的影响,以及民族乐器演奏水平的高度发展,中央音乐学院的一些作曲家,相继创作了一批具有较强探索性特征的大型民族管弦乐作品。这些作品在音乐风格、题材和体裁等方面虽各有差异,作品产生的时间也跨越了十几年,但是它们之间却有着一个共同的特点,即:所有的作品在创作构思、乐队的写作等方面都十分重视和发挥音响在音乐表现中的作用,并凭借这方面的努力来拓展民族管弦乐的音乐表现空间。作为中央音乐学院的一名教师,也作为这些作曲家其中之一,本文作者在收集到的作品①和创作积累的基础上,在关于音响的观念、音响在音乐表现中的作用、音响在作品结构中的作用和构筑音响的技术手段等四个方面发表一些粗浅的见解,并希望能够以其换取专业人士的意见. 促进交流和讨论。

关于音响的观念

乐队的艺术,是一种音响的艺术。在为乐队写作的作品中,音乐的感染力是通过多层次的艺术化音响手段来实现的。在乐队作品的写作中无论是有意识还是无意识,音响的观念在作曲家的创作中都是存在的。早期的民族音乐创作,音响的观念被淹没在对“旋律是音乐的灵魂”的绝对信念中。这种观念的单一发展,形成了重旋律而忽视其它音乐表现手段的创作倾向,这在"解决了"音乐作品可听性和易解性及其民族属性的问题后,也留下了相当多的遗憾。特别是在创作技巧、演奏水平以及时代局限的制约下,民间乐曲、民歌或者是它们临辜性的旋律在很长的时期内,或者很大的程度上代替了个性化的艺术创作,从而使现代民族管弦乐的发展,过多地在民间性的层面中徘徊。那么,中国民族管弦乐创作,在音乐的音响方面应当有什么样的观念,对此仁者见仁,智者见智。围绕这一问题,特别是在一些作品因音响作用的提升而冲击了人们对“旋律是音乐的灵魂”这一信念的情况下,更引起了人们对创作问题的关注和争论。这一问题确实重要,是"根"的问题。其实,中国民族管弦乐队是有自己本源的音响观念的“根”的!尽管它的组合方式是模仿了西方交响乐队,其创作也是一直在西方古典至现代音乐的影响下发展。但是,这仅仅是适应时代需要和实现自身可能性的形式上的调整,而非音乐精神本质的变化。如果能够从这一观点出发并以文化精神的传承为重点来研究,就会清楚地发现中国现代民族管弦乐创作发展的“根”是超越其短暂的历史,深扎于中国古代音乐文化的悠远历史土壤中。简略回顾,从民族管弦乐创作之初,最早改编的《春江花月夜》和稍后出现的《月儿高》、《十面埋伏》等作品,在乐队的写作中不仅完整地表现了中国传统乐曲的旋律美,也在深入研究原曲演奏细节及其声效的基础上,展示了中国民族管弦乐的艺术魅力。如果说这些作品的成功,在于作者以其才华和睿智找到了中国传统音乐中的文化精神和音响宝藏,那么它已经清楚地说明了这就是中国民族管弦乐本来就有的“根”。正是有了这样的“根”,民族管弦乐创作才能在短短的50年内获得了巨大的发展。也是因为有了这样的基础,文中所涉及的作品以更为扩展的音响表现手段,置身于中国现代民族管弦乐的新发展之中。

音响在音乐表现中的作用

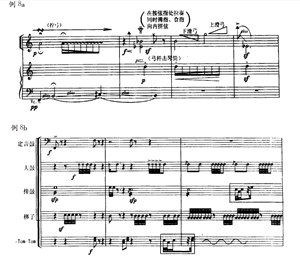

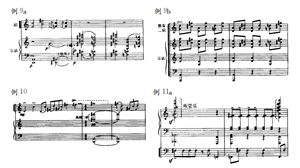

通观这些作品,音响在音乐内容的表现和音乐形象的塑造方面所起到的作用是显而易见的。如管子协奏曲《山神》开篇大筛锣炸雷般的闯入并随后引出乐队强烈的呼应,在这样的简洁但却强烈的音响冲击下,音乐产生了极大的震撼力(例1)。《西北组曲》第一段“老天爷下甘雨”,给人留下了极深的印象。乐曲开始时,乐队队员强烈地呼喊引出持续的低音长音,在此背景上人声的吆呵,加上5个中国大鼓的断断续续的齐奏、击边,频繁呼应,继之乐队奏出夹杂着噪音的不谐和和弦,构成了沉闷压抑、焦虑而神秘的音乐气氛(例2)。在《滇西土风》组曲中,强调色彩的方法组成了以打击乐为核心的两类音响:一类是在有音高打击乐上以硬锤演奏马林巴、木琴、颤音琴、钢片琴、管钟,加上高音竹笛和竹板构成点状的并极为透明的和弦;另一类是基喏舞中马林巴、木琴、颤音琴和 Conga、Bangp、马来西亚鼓、芒锣、椰壳、沙锤等构成旋律和节奏一体的声部。前者以写意的笔法用于第一曲《阿佤山》中,它坚硬而尖锐的音响就像耀眼的阳光穿射苍茫山巅一样,在巨型大鼓、大对镲和乐队平行四度的强烈旋律中喷射出来,构成了音乐的斑斓色彩。而后者则以写实的手法,以质朴、沉稳并弥漫着民间浓郁乡土风情的节奏音型、山歌,托出一幅美好的生活图景(例3)。在二胡协奏曲《八阕》中,以固定节奏的音响穿插在各段落之间,以此来强调原始乐舞的节奏特征(例4)。

在不同段落的音乐设计中,无论是独奏部分的旋律,还是乐队部分的配器,音响都是推动音乐发展的重要因素。1)在《载民》中,独奏的声部用特殊的演奏方法来呈示,像是人们面对大地的深情呼唤。在这里旋律所产生的音乐意义更多的是依赖于它富含表情的声音(例5)。2)在《玄鸟》中,独奏二胡的旋律具有敲击性的效果像是一些小件的打击乐器在轻轻演奏,其声音的音响意义之于旋律同样的重要。乐队部分是从轻盈、灵巧的角度考虑,通过特殊的和声和配器突出了音响的对比(例6a、b)。3)《遂草木》中,为了构成草木微微浮动的音响效果,乐队中弦乐以短小的重复音型构成音乐的背景(例7)。4)《奋五谷》,为了构成活跃、旺盛而富有活力的效果,一方面独奏二胡以多变的方式带动音乐的发展;一方面乐队在明与暗、浓与淡和强与弱的对比中达到最为强烈、明亮的高潮。5)《敬天常》中的音乐是定位在对民间宗教仪式的幻想上的。其中,在乐队不同方式的衬托下,独奏声部中各类新奏法不停地改变着声音的效果,时而像对上苍表达敬意的喃喃细语,时而又像发自内心的无耐和感慨,紧接乐队嘈杂的喧啸后,一切又变得宁静(例8a、b)。6)《达帝功》用了两种不同的手段。一种是由钟类乐器在弦乐的背景长音衬托下奏出的钟磬轻鸣的点状旋律,以这样的音响来表达天庭在人们心目中的美好和崇高;另外一种是象征娱神的舞蹈,在这里特别突出地运用了所有胡琴的向内和向外拨奉. 另外在以相同的节奏支持这一音型时,弹拨乐声部中简单的音程转位创造出具有特色的音型,它们在声音穿透力极强的小手锣支持下,获得了风格独特的敲击性效果(例9a、b)。7)《依地德》的音乐所表现的是对大地的感谢。在深情的旋律背后,伴奏由弦乐在高音和低音的两端的音区轻轻衬托,独奏二胡像是心灵深处的轻声细语(例10)。8)《总禽兽之极》的音乐是以狂欢式的笔法来写的。从开始的乐队引入到最后独奏二胡的一声轻轻拨奏,乐队的各个方面,几乎都表现出动态化的声音效果(例1la、b、c)。

音响在作品结构中的作用

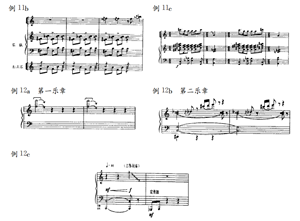

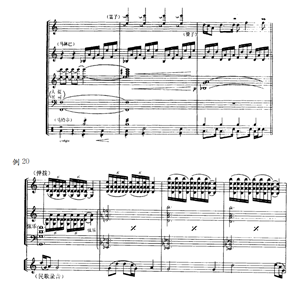

从上面诸例中我们可以看到,音响手段在音乐形象塑造方面起到了重要的作用。同时作为重要的统一因素,它们在音乐结构及其发展过程中所起到的作用也是极为重要的。如上面列举的《滇西土风》中以打击乐为核心的两类音响,既构成了两曲之间的色调对比:在各自乐章的音乐构成中也起到了重要的内聚和统一作用。笛子协奏曲《愁空山》第一乐章开始部分由高胡、二胡、中胡和大提琴在高音区轻轻下滑并弱奏出的纤细的声响,创造了悲凉而空灵的音乐氛围。接下去它被以不同的形式贯穿于欢快而略带神秘的第二乐章;贯穿于苍凉、凝重同时又不乏暴烈的第三乐章之中(例12a、b、c)。在二胡协奏曲《火祭》中,脱离舞台乐队的唢呐和打击乐,以民间吹打乐形式构成小组合被高置于观众席之上,并作为固定不变的音响元素穿插在作品不同段落之间。它固定不变的出现像是一种特定的礼仪,增强了音乐感染力,也构成了音乐发展的清晰逻辑。与上例相似,琵琶协奏曲《春秋》中群鼓的运用也具有明显的结构意义。作为领奏的声部,群鼓强烈的音响被安排在乐曲的开始、中间部分的高潮以及结尾,它们在音乐发展中的意义就像古典音乐中调性所产生的结构内聚力一样,在音响的层面获得了结构的平衡。同样,大型乐队作品《后土》音响的贯穿是以三重的方式,并以不同的声源分类进行的。第一,随着音乐进行先后引入象征人类自身发展不同阶段的四首民歌录音,作品的结构也因此分为四大部分:(一)在乐队各类非常规音响的交替中,引入云南彝族的“打歌”,象征人类从远古走来;(二)在流水般背景基础上,引入撒尼族情歌,象征人类情感的升华;(三)撒尼族祭祀歌曲,表达对大地的祭祀和感谢;(四)引入彝族海菜腔,表达对丰宁、幸福的未来的希望与祈盼。第二,第一竹笛声部先后用梆笛、埙、葫芦丝、口含大曲笛吹口发喉音、巴乌领奏构成了以乐器音色为标志的音乐结构内部的分界。第三,以乐队的低、中、高的三类音响分类。乐队浓重的低音象征大地的厚重是第一部分的主色;中间部分中音区轻轻摇曳的长音衬托着三个笙的旋律,象征大地的生命气息(例13);第三部分中,高音区中高音唢呐以打击乐般的声音,在E音上重复演奏固定节奏型,引起了乐队的强烈的节奏化发展(例14)。

构筑音响的技术手段

在具体的乐队写作中,创造新的、特别是具有特殊意义的音响必然要带来某些配器观念和技术的发展。首先,追求新的音响往往与和弦的变化特别是复杂化的发展密切相关。在上面分析过的例1中,包含所有的12个半音,它们被分布在三个半八度以内。乐队的配置按音色区分,它们被分成音高结构相对简单的三大组。在每一组内部的音高组织关系上,配器的每一声部都以相对统一的音程关系来控制,这样就使这一巨大的音团被有序地组织起来。从整体看其音高组织关系几乎完全是浓密的小二度的密集排列,但分组看每一音组内音程的关系都是极为简单的。在二胡协奏曲《八闺》开始的齐奏和弦中,也同样包含了全部的12个半音,高中音声部的8个音按不同的音区分为两音组。这两音组音高组织关系完全相同,并被以小9度关系叠置在一起,余下的四个音被分配在低音声部(参见谱例5)。在整部作品中,这一和弦虽仅出现一次,但是它的构成原则却在后面的音乐发展中产生了重要的作用。谱例15中,高音和低音声部的两个音虽然都是大二度,但两对大二度之间的实际关系却是小二度。值得注意的是由于它们被分放在高、低声部的两端,形成中音区大量的空置,从而构成了中空。正是因这样的配置,一方面声部的中空软化了不谐和音程;另一方面大二度的两个音也集中了所有的乐器,使配器的音响效果更为结实。上面的谱例9a旋律声部包含平行纯四度和纯五度,而弦乐声部近似平行和声的背景,正是纯四度和纯五度旋律音被纵向打乱后的再置,这里是按最平稳进行关系为原则的。在有些和弦结构相对简单的配器中,如:例16中的5个音,按旋律和节奏功能分为两部分。旋律声部平行四度的两个音体现了特定的音乐风格,在此基础上另外的三个音则以大七度的开放排列在键盘打击乐上奏出(颤音琴则以15度的间隔排列)。这种做法增加了声响幅度,同时也获得了金属和竹类乐器兼容的特殊音响效果,参见例3。与上面分析过的谱例1相比,例9b中的和声也许过于简单。事实上它只是来自二胡拨弦时所产生的平行五度,在弹拨乐声部中二胡旋律的大跳音程被转位,产生了具有特色的和声声部和效果。在《天人》中《骆驼的轮舞》一段,整段音乐主要是建立在一个和弦的基础上。在音乐中这个和弦的和声意义,并不像传统和声学要求的那样去注重声部、连接等方面的问题,而是作为一个富有特色的音响元素,产生旋律、织体等并借此统一全曲(例17)。

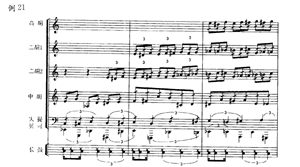

其次,在织体方面追求音响的音乐意义,也影响到了音乐织体构成及其伴奏功能向更为艺术化方向的发展。吹管乐协奏曲《神曲》开始的音乐背景部分,是将弦乐组用模仿的手法组织在一起,以此获得微微涌动而又连绵不断的背景式效果。在作品的高潮部分原有弦乐织体中的音被吹管乐以旋律的方式承接过去,而微微涌动的织体则由弦乐奏出的另一音型化的主题与吹管乐在相同的音区并列,这样就使原有的织体因素贯穿下来(例18a、b)。在三重琵琶协奏曲《集韵》中,三个琵琶以三重模仿形式奏出古曲《阳春白雪》,中的旋律片段,在此基础上高胡、二胡、中胡以有控制的滑奏音型,构成多声部的偶然音响结合,好像是霜天雁叫一样。在《天人》幻想组曲中《蹋瑞精灵》一段,音乐织体是以不可替代并有着独立音乐意义的音响元素构成。管子、弹拨、胡琴、马林巴、Conga和Bango、刮鱼等乐器分别奏着各不相同的旋律或音型,同时又统一在它们共同构成的艺术化的、多层次的音响结构之中(例19)。在《后土》中音乐的织体以多种不同的样式有效地配合了音乐的发展。如上面提到的谱例13,弦乐以小九度叠置,同时伴有上下半音距离缓慢滑奏的长音,在这个基础上,三个笙以复调的方式将音乐主题旋律陈述出来。谱例20引自作品第二段民歌录音部分。作为背景的乐队是用5度音程关系将管乐、弹拨乐轻声弱奏的六连音音型叠置起来,并通过递增和递减,创造出潺潺流水般的效果。谱例21中为了创造山摇地动泥石翻飞的效果,运用了音高组织有序和偶然的结合。其中乐队流动的声响,在有序控制下产生了偶然性的音响关系。在此基础上推出了两个长鼓固定型节奏的强奏,与此同时两个琵琶也以卡农式的追逐推波助澜。

音响的相对性

由于民族管弦乐队中的乐器种类繁多,且发音性能的差异较大,为了获得必要的冲击力,常常借助较多的打击乐器来构成强烈的音响。这一作法相当有效,但是也在很大程度上造成了乐队音响、力度模式的雷同。其实,乐队的音响力度是相对的,达到音响的饱和的方式也有多种多样。下面的几个例证就是有效地利用了音响的相对性来使音乐产生巨大冲击力的。谱例22是将低音乐器以外,所有可能被使用的乐器集中在高音区构成两个旋律声部,这样就凭借众多乐器的结实音响和高音区的穿透力换取了相对的音响优势,而乐队真正的音量是来自打击乐。类似的方法在《天人》的结束部分也有体现。在常规的全奏方式已经使乐队的音响达到饱和的情况下,为了获得更为震撼的效果,一只倍低音大鼓独立于乐队音乐力度变化之外,以持续的滚奏构成超低频的持续音,创造了如地震般的声效。在《滇西土风》第一曲的高潮部分中坚实而清楚的声响,也是在类似的乐队分组基础上实现的。在这首作品的高潮部分,弦乐和弹拨乐上下大跳和富有棱角的节奏,再加之空弦上所产生的结实的声音,是推动音乐到达高潮的关键因素。因为这一旋律因素是前面主题的贯穿发展,它在高潮中的音响地位得到了保证后,管乐和打击乐的音响威力也就可以充分地任其发挥了(例23),与上面有些不同的是,在琵琶协奏曲《春秋》中,运用了独奏泛音和乐队全奏这样强烈的音响来构成音响力度方面的极端反差,并通过这样不平衡的对比,获得了音乐的动态性发展(例24)。

音响手段的发展

一、乐队声响的多方位化。为了特殊的表现需要在音乐的构思过程中就考虑将部分乐器演奏位置移动,从而构成乐队音响的多方位化。如前面提到的《火祭》中的吹打乐小组,演奏时构成了很好的剧场效果。《天人》组曲的结尾,为了表示“天人”返回天庭,两只唢呐在观众席的两侧和台上乐队中的管子遥遥呼应,来自多方位的音响和天人的主题将人们带入新的音乐境界,更重要的是表达了人们对精神和情感的颂扬。《后土》的乐队构思中几乎将所有的管乐和打击乐置于台下,并要求有第一和第二演奏位置,最后回到台上的正常演奏位置,以这样运动的方式来构成音响方面的细微变化。

二、运用新的声源。以扩展打击乐组来获得新音响几乎是上述作品中的共同倾向。如《滇西土风》组曲中运用了17种打击乐器;《天人》组曲运用了30多种打击乐器。在其中除了包含常规打击乐器外,还包括了一些音响特异的甚至是很少见的个性化打击乐器。如:流水器、木板鼓、木箱、竹片、嘎声器、川钹等。为了突出音乐风格的地方色彩,《湘西风情》中运用了土家族“打溜子”的打击乐组合。②音响的开发也同样涉及到乐队演奏员人声的运用方面。如《西北组曲》乐队员要发出像劳动号子样的“吆呵”声,而《天人》和《后土》中则运用了“嘘嘘”的气声,特别是《后土》中,“嘘嘘”的气声是按着配器的原则递增递减,构成了紧张而神秘的气氛。

三、非常规演奏法的运用。在乐队作品中非常规演奏法的开发和运用,主要是为创造新的声音,这在上述的作品中有非常多的表现。如:《后土》笛子模仿骨笛的急速震音,古筝、扬琴横刮弦,琵琶的拍弦等;《天人》中笛子的横震音,弹拨乐的集体慢扫弦;《愁空山》中弦乐在密集音型上的颤音等,都创造出了有意义的音乐效果。在二胡的新演奏法的开发方面,二胡协奏曲《八阕》中有集中的表现。如:重力触弦、轮流滑指、上滑弓、下滑弓、拧弓、弓下指法、近琴码演奏、近指演奏、,内拨奏、外拨奏、拨泛音、快速度连续跳音的装饰音等,③这些特殊的演奏方法在音乐作品的艺术构成中起到了极为重要的作用。

①文章共涉及作品15部:

秦鹏章、罗钟镕:民乐合奏 《春江花月夜》;彭修文:民乐合奏 《月儿高》;刘文金、赵勇山:民乐合奏 《十面埋伏》;谭盾:民乐组曲 《西北组曲》、二胡协奏曲 《火祭》;郭文景:民乐组曲 《滇西土风》、笛子协奏曲 《愁空山》;瞿小松:中国吹管乐协奏曲 《神曲》;李滨扬:管子协奏曲 《山神》;杨乃林、李真贵、王直:民乐组曲 《湘西风情》;唐建平:二胡协奏曲 《八阕》、民乐合奏 《后土》、民乐幻想组曲 《天人》、琵琶协奏曲 《春秋》、三重琵琶协奏曲 《集韵》。

②流行于湘西地区土家族的打击乐组合形式。

③二胡的具体演奏方法可见附录,有关二胡协奏曲

《八阕》的特殊演奏说明

附录:关于二胡协奏曲《八阕》的特殊演奏说明

重力触弦:第一小节,挺住4指,用整个手和小臂的力量如击打般急速地按弦。

轮流滑指:见例22第二小节,分为上滑和下滑。

上滑弓:将弓向千斤方向提起,边拉奏边缓慢地下滑。

下滑弓:同上滑弓的方法,由下向上滑奏。

拧弓:将弓子向内转使弓毛扰在杆上半圈,然后再慢慢拉奏。

弓下指法:在弓子的下面左手按弦,发出类似弱音器的效果。

近琴码演奏:将弓子与琴筒面拉平,再伸到近琴码处拉奏,发出噪音。

近指演奏:将弓子移到按弦指处拉奏。

内拨奏:用右手食指向内拨奏双弦。

外拨奏:用右手大指向外拨奏双弦。

拨泛音:用右手向内拨奏第一泛音,发出像小鼓的声音。