2016年8月26日,由黑龙江省文化厅主办,黑龙江省演艺集团承办,黑龙江省歌舞剧院演出的国家艺术基金2015年度大型舞台资助项目《情醉关东》民族管弦乐音乐会,如期在哈尔滨音乐厅举行。

《情醉关东》中“关东”这个词汇,系狭义地域所指的龙江黑土。这个有着厚重历史积淀、资源丰富、置于中国最北端的省份,其人口的组成与历史上曾有的”闯关东”之举相关——19世纪,黄河下游连年遭灾,以鲁燕人为主的饥寒交迫的农民不顾清政府时断时续的禁关令,冒着遭受惩罚之险,“闯”入当时还是块寒苦的“烟瘴”极边之地。他们披荆斩棘、胼手胝足、用自己的血肉之躯和智慧开发了广袤的关东大地,在书写了一部悲壮的移民史的同时,也生发出一种带着“闯”劲的力辟榛莽的关东精神;而新中国成立后,数以十万计的以转复军人为主体的农垦战士和“知青”,先后奔赴北大荒战天斗地,用鲜血与生命、青春与汗水锤炼出来的北大荒精神以及在石油会战中以诸多铁人之躯拼搏出来的大庆精神,都是关东精神的延续、发展和升华。这台大型民族管弦乐音乐会,作曲家隋利军以《情醉关东》为创意主体,以“民族魂”"家国情”"复兴路"为思绪脉络,集锦其近期创作的8首作品,以恢弘大气的民族管弦交响为载体,以多篇章、多元素、多彩的民族音乐语汇的互融共生,“笼天地于形内,挫万物于笔端”,来重新解构和结构了那段带有深刻关东烙印的移民史、艰苦卓绝的抗日史和气壮山河的创业史。乐曲在颇具才气的青年指挥家孙鹏执棒的黑龙江省歌舞剧院民族乐团的精心演绎下,以合奏、协奏、声乐与乐队为体裁,在民族管弦的交响之中,在唢呐、古筝、二胡、琵琶、板胡、坠琴、三弦、书鼓等特色鲜明的民族乐器独奏出的动人心弦的旋律的流淌中,将幅幅关东故事的生动音画呈现在听(观)众耳(眼)前。笔者在久违的感动之余,就其中的几个篇章予以赏析:

一、民族管弦乐合奏《关东序曲》

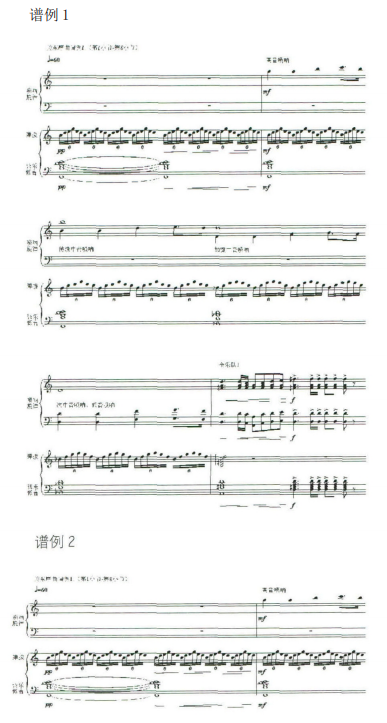

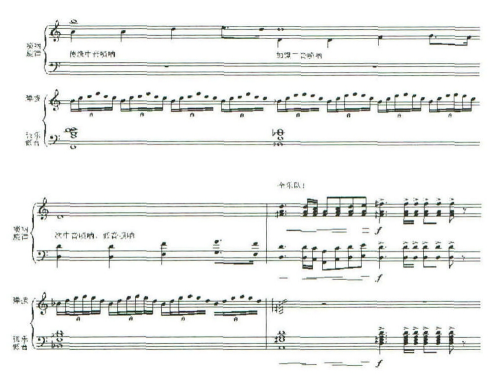

这是一个颇具阳刚之美的以表现关东人豪放、豪爽、豪迈的性格和风彩的气势宏大的篇章。乐曲伊始,由高、中、加键中、低音唢呐在G—B—G宫调中相继模仿奏出的东北民歌《月牙五更》(此民歌之根系在山东牟海,名为《进蘭房》,应是随山东移民带人东北的结果)的主导乐句——是全曲变奏发展的主要“基因”(见谱例1),已明显质变为厚重的沧桑感。接着出现的由独奏高胡和独奏大提琴奏出的一段柔美的对比复调,如围炉夜话,引人遐想,完成了这部由奏鸣曲式为主体、兼顾变奏原则构筑而成的篇章序奏段落的呈示。第13小节始,首先由高音笙在C宫调中奏出《月牙五更》的主导乐思,经由梆、曲笛及二胡接续奏出的巧妙变奏发展的柔美的民歌主题,开启了呈示部主部主题的陈述,将人们带入对往昔岁月的回忆之中。第46小节始的连接部,高音唢呐在a羽调上奏出的长达11小节的动人旋律,承上启下。第59小节始将音乐推入在B角—D徵调上陈述的副部第一主题,在富于现代气息的节奏律动下,由高、中、传统中音唢呐主奏出、由《月牙五更》主导乐思为基因自由变奏而成的气势恢宏的旋律(见谱例2),展示了关东人战天斗地、坚韧不拔的气概。

第73小节始音乐转至快板,开始了副部第二主题的陈述。自第79小节始由高、中音唢呐奏出一段架构在复乐段之中、于G宫调上陈述的欢快愉悦的旋律,是吃苦耐劳的关东人质朴厚重幽默爽朗性格的写照。在移至C宫调上完整重复一次后,从第115小节始音乐进入展开部。在以主部主题材料的裁截、分割、衍生、引伸中,在借鉴京剧“乱锤”等板式的节奏节拍的变化中、在a羽、d羽、C徵等调式调性的变换中,音乐予以积极展开。此间,经由两个近似插部段落的陈述,将关东人百折不挠、勇往直前的气势充分彰显。第141小节始,经由乐队的全奏、打击乐的轰鸣、云锣的独奏,将音乐导入自第177小节开始的动力性的再现部。一段由唢呐声部主奏出的在G宫调上陈述的舒展欢畅的旋律——系主部主题的性格变奏,在弦乐声部非严格模仿复调的烘托下管弦交响,展现出关东人对幸福生活的纵情歌唱和向往。经过副部两个主题依次变化再现后,自第283小节始音乐在2/2拍、F宫调式上得以宽放发展至全曲的最高潮。在F宫至bB宫调式的转换中,动力再现了主部主题。这里有关东人对养育他们的天高地广的龙江黑土炽烈深情的讴歌,也是对他们用不屈的脊梁书写辉煌的赞颂!第299小节始音乐进入尾声,全曲在唢呐声部高奏出的、由变化再现的主导乐思所形成的棋门性的联系中激情收束。

二、民族管弦乐合奏《关东梦》

这是一帧描绘鲁燕人髫年昔时勇闯关东,志旷亘古汗铸新宇的壮烈“画卷”。作曲家以其作曲的龙江剧《鲜儿》的主题音乐为素材,以复三部曲式为结构主体精心创作而成。

乐曲伊始,在慢板、由PP至f力度的渐次增长中,开始了20小节之长的序奏。在大军鼓沉重节奏和所有管乐器模拟凄唳风声的伴合下,以定音鼓、低音提琴、竖琴、大阮为主,中阮、扬琴、大提琴逐次加入,在G宫主持续音和增四减五度等音程上奏出的持续了12小节的切分节奏音响后,引出了第13小节开始的、由高音唢呐、弹拨乐组强力奏出的4小节的激越之声,作曲家给听众生动的描绘出一幅鲁燕移民,冒着恶劣的自然环境的侵袭,勇闯关东的质感清晰的悲壮画面。

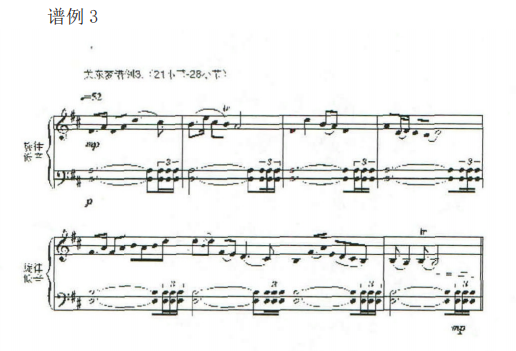

第17小节始,随着颤音琴、大、低音提琴平伏的音流,将音乐导入第一乐部。第21小节开始的第一乐部,在中、低音笙,中胡,大、低音提琴奏出的D宫主音的持续下,在筒子鼓、定音鼓弱奏出的川流不息的节奏拌和下,高音管独奏出一个在mp的力度、A徵调上陈述的由两个乐句构成的乐段,凄楚沧凉、厚重深沉的旋律,动人心弦!(见谱例3)第29小节始,上述的旋律被移至D徵调上由二胡声部奏出,由于曲笛、高音唢呐予以的复调烘托,中音笙、中阮声部的加厚,力度的加强,速度的稍快,致使音响更为厚重,情感更为深沉。而从第37小节至44小节,在由梆、曲笛和高、中胡在G徵调式中激情奏出的稍加变化的旋律,由于力度的加强、速度的加快,大曲笛、高音唢呐、二胡予以更为积极地复调唱合,笙、琵琶、阮声部予以加厚,节奏的更显张力,几乎达到乐队全奏的情况下,将这个由三个乐段构成的小变奏曲推向段落的高潮,在更加浓烈沧桑的音乐中完成了第一乐部的呈示,令人动情!

自第45小节始,在高潮的持续中,音乐进入对比的中间部分。10小节之长的乐队全奏,经由全部的唢呐声部、扬琴、高胡、二胡高调奏出的炽烈豪放的多声部旋律;强力的较为复杂的节奏变化和调式转换;在音乐突快中火热滚烫的音流连接过渡,是对关东人阳刚之气、雄健之风的生动展现!第55小节迭入开始的中间乐部,在琵琶,中、大阮,二、中胡,低音提琴奏出的快速律动持续和弦衬托下,在大提琴随后两小节奏出的近似支声复调声部的呼应下,自第57小节由高音管在“紧拉慢唱”中独自奏出。这个在G徵a羽调中分别陈述的两句气息悠长蜿蜒逶迤的深情旋律,系中间乐部第一个主题的所在,是对壮烈移民史的衷诉。而上述两个乐句句尾乐队全奏出的铿锵有力的间奏旋律,凸显关东人坚毅不拔顶天立地的气势。经由第91小节始的节拍变化,自a羽C宫B宫G宫的调式调性转换,自111小节始,在突慢的速度中,高音管自由地独奏出一段如泣如诉一唱三叹的旋律,为中间乐部第二主题的陈述,是对羁旅荒野血泪移民史的椎心泣血的深吟厚诵。

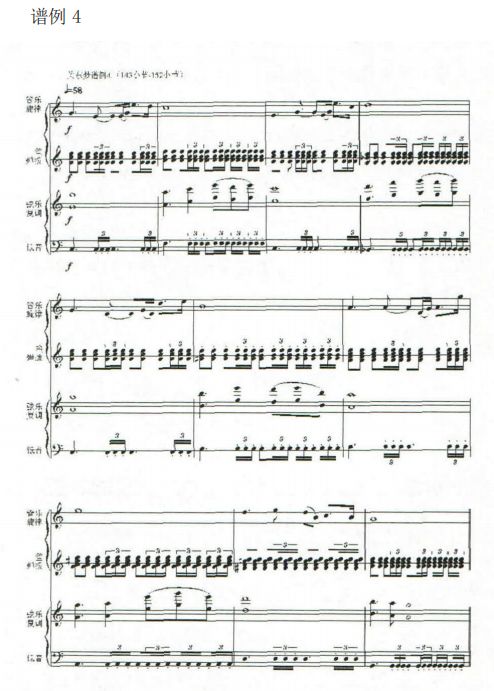

第127小节,音乐进入动力的再现部。在变化再现序奏的音乐材料后,自第135小节始由两个梆笛、曲笛、高音唢呐、高胡、中胡,在G徵调中完整再现了第一乐部的第一主题,预热了滚滚流淌的音乐洪流。待第143小节音乐导入进一步的展开段落时,集稍快的速度、昂奋强力的行进节奏、宽广厚实的织体,大曲笛、柳琴、琵琶、扬琴合奏出的或支声或模仿的复调的合力支持下,梆、曲笛,高、中、次中音唢呐,高、二胡通力强奏出一段在C宫G徵调交替中陈述的更为滚烫炽热的旋律(见谱例4)。在随后出现的旋律四度摸进、突快中陈述的切分节奏中的二度模进、快速音流中杂以连音节奏的变化发展、在笛子唢呐声部全奏出的激情的主题核心音调将音乐推向辉煌壮丽的高潮后,音乐完成了再现部的陈述。这是对颇具粗犷豪爽淳朴厚重气质的关东人性的赞美,也是对“闯”字当头、富于强烈开拓意识的“关东精神”的高歌!而第177小节开始的尾声,音乐在8小节之长的变化重复序奏的部分材料中蓄势待发,至第185小节开始的尾声的核心部分,音乐持续在高潮中涌动,在C宫G宫的调式转换中,多次在高音上掀起浪花、激情呐喊,唱响了《关东梦》乃至《中国梦》的雄浑乐章!乐曲在大筛锣一声厚重的音响中收束,意味深长!

虽因篇幅所限,笔者不能将颇具阴柔之美、展现关东女人情怀和魅力的古筝协奏曲《关东情》;运用三弦、坠胡、书鼓独特的演奏技艺,在乐队的协同下表现童真童趣的《关东趣》;从中、高音板胡的炫技中流淌出来的散发着“红柳子”独有的韵味和芳香的板胡协奏曲《关东韵》;运用二胡、琵琶丰富的演奏技巧,在古韵今风中展示关东人对美好生活无限向往的二胡、琵琶双协奏曲《关东吟》;以对“大众文化”的敬畏,娴熟运用唢呐丰富的演奏技巧,鸣奏出那些“父老乡亲们”耳熟而不详音调的唢呐协奏曲《关东秧歌》;以及彰显反战意识、向往和平、铭记历史、勿忘国殇的女声领唱、男声合唱与乐队《关东魂》的诸多篇章逐一赏析,但从上述的两首合奏作品中已彰显作曲家隋利军创作中的一些特点:

一、注重旋律的表现作用——在多数国人的耳中它应是音乐的基础、灵魂及本质所在。在其丰富的民族民间音乐的涵养下,彰显出较强的具有创新意识的旋律写作功力,致使其作品中能有多条散发着浓郁的黑土芳香的较新形态较新格调的旋律得以流淌。

二、以良好的多声部写作的技术积淀,发力于民族管弦乐交响性的创作实践。就纵向而言,潜心于昭示民族特性的五声纵合性和声结构的探讨,致力于多种音程复合音响的寻觅,以尽显和声音响的逻辑与张力;从横向而语,精心于声部的梳理,调式调性的转换、游离与混合。从内容的表现出发,不失时机地将包括主旋律在内的多个声部得体的编织在或对比、或模仿、或支声的复调之中。在主题的交织与深化中,明晰了声部的层次,宽放了声部的空间,同时也注意到横向旋律的裁截分割与纵向发展环节的有机结合。

三、以对乐队组成的每件乐器的表现性能、演奏技巧、音色韵味的谙熟,对乐队音色敏锐的感觉,出于题材、风格表现的需要,有的放矢地将乐件、乐组予以妥善细腻精致的配置。既有乐件乐组的各领风骚,又有它们之间的有机结合。深入挖掘乐器传统技法表现功能的最大化,努力于技法的创新性开发。在力拓交响性饱满空间的同时,在多彩的音色交织中,展现更为绚丽多姿的音响色彩。

毋庸讳言,尽管本场音乐会的作品均可视为佳作精品,但尚存提升的空间。如三弦、坠胡、打击乐和乐队《关东趣》的序奏部分有些冗长,且整体节奏略感单调致使乐曲趣味不够“盎然”;有些乐曲的音响,特别是一些和弦的使用,偶有“尖扁杂散闹"的感觉,可能与某些乐器较为个性化的音色不当碰撞和音准欠佳相关。有些乐器,特别是协奏曲中华彩部分使用的乐器,如三弦、坠胡等,其演奏技术的挖掘、音色表现力的拓展还有余地;在音乐的交响性思维和架构方面——由于目前我国民族管弦乐队的配置、乐器的性能、乐队乐器规范的演奏技术、演奏者合奏意识及能力的培养等诸多方面皆处于创研阶段,可能会给作曲家相关于此的努力带来梗阻——还应倾注大量的心血,付诸更多的实践,以补有些戏剧性的篇章乐思展开动力性不足之憾。直叙上述拙见,实是出于对“……假如中国作曲家不为中国乐器写出传世佳作,中国音乐继续伟大辉煌就只能是自欺欺人(朱世瑞语)”真知灼见的赞同,和对包括隋利军在内的执著于民乐创作的作曲家们的期盼。

生长于黑土龙江的隋利军,自幼便受到父亲准专业的三弦乐音的熏陶。待到中学阶段,作为知青宣传队台柱的他已能用其情有独钟的唢呐有板有眼的吹出《百鸟朝凤》等多首颇具难度的独奏曲,这使他能有机会成为上海音乐学院唢呐大师任同祥的弟子。1977年毕业后有幸成为当时已负盛名的黑龙江省歌舞剧院民族乐团的唢呐演奏员。在这个视原创作品为乐团生命、培养出以刘锡津、冯少先、唐富等融民乐创作与演奏人才于一身的优秀集体,又成为有心的隋利军学习民乐创作得天独厚的课堂。次次的精心排练,部部原创作品的成功上演,徜徉在这座座流动的音乐建筑之中的隋利军,不但使其内心听觉——乐队音响更为丰富,也获得了不少的音乐构成及乐队写作的感性知识。随着生活感受的逐步深入,在领导和同仁们的鼓励下,他开始涉猎音乐创作并崭露头角。1987年他进入中央音乐学院作曲系进修,在牟洪教授等诸多名师讲授的作曲“四大件”的课堂上,他如饥似渴地汲取包括新潮音乐技法在内的知识、理论和技能,这使其专业学养大增。1989年,踌躇满志的隋利军为彰显他的专业技能,创作了他“精心算计”出来的隶属于偶然音乐范畴的民族管弦乐《山与水的交响》。排练中,本想得到掌声和赞誉的他,从指挥和乐手的脸上看到的却是满脸的疑惑和不解。从婉转的“听不懂”到直率的“很难听”,直至“就愿听你那土的掉渣的音乐”的反响,使其颇受震动。环顾彼时的音乐界,从部分专业院校师生的作品音乐会到个别的委约作品,虽然技术含量较高,但刻意的无调性无旋律的“炫技”思维,置身空中楼阁的“标新立异”,至使地气缺失、雅赏俗不赏,甚至雅者也不知所云,以至于在一些“清高”的作曲家的“自说自话”中,使音乐与群众越离越远。面对音乐创作特别是民族器乐创作“跌宕起伏”的局面和第一听众——乐队指挥和乐手们的反映,痛定思痛的隋利军认识到一位作曲家应有的作为:投入火热的生活,心中时刻装着大众,自信于中华民族积淀深厚的音乐文化,敬畏其审美习惯,以“中学为体,西学为用”的作曲技艺和明晰的精品意识,笃定恒心、倾注心血,打造雅俗共赏、彰显中华民族音乐文化独有韵味和魅力的佳作。从此,隋利军以其对龙江黑土不舍的眷恋情怀,在化家为国中、在对真善美的执着追求中、在对中华民族音乐文化传统血脉的认真承递中、在“身”“心”"情"的全部融入中,鼎故革新、辛勤耕耘,以成名作二胡协奏曲《小白菜》为高起点,陆续推出了三弦弹唱与乐队《黑土歌》、民族交响乐《雩》等数十部在域内外、国省级屡获大奖产生影响的大作,成为实至名归的黑龙江省民族音乐创作的代表人物。

衷祝民族管弦乐音乐会《情醉关东》的成功举办,殷盼隋利军更多的以“有筋骨、有道德、有温度”为标杆的“高峰”之作早日问世!