摘 要:乐器元数据是乐器资源汇集和结构化的前提。在中国民族乐器数字化需求日益增长的背景下,加快建立具有广泛共识的元数据规范是高效整合中国民族乐器资源的有效方法。文章对如何进行中国民族乐器资源元数据设计提出了意见;并从资源建设实际需求出发,对中国民族乐器元数据进行了规范设计。

随着信息科技的迅速发展,针对乐器的数字化需求越来越大。中国民族乐器数字资源建设对于弘扬我国传统乐器文化、实现数字资源共享、促进乐器产业的发展都具有十分重要的意义。在相关需求推动下,乐器博物馆的数字化建设、以乐器为主题的在线项目建设等成为近年来业界的热门话题。

中国民族乐器历史悠久、源远流长,资源极为丰富。经过自20世纪90年代至今的持续发展,我国一些大学、学术机构、博物馆等,已经积累、建立了很多关于中国民族乐器的数字资源。这些数据资源可能在专业视角和结构类型上不尽相同,但都是在中国民族乐器数字化进程中形成的成果和结晶,具有很高价值。随着数字化进程的进一步深入,一个关键问题也日益明显:目前国内还未形成专门针对乐器数字资源领域设计的、具有广泛影响力的元数据标准。乐器数字资源元数据标准的缺乏,不仅在局部上会对某个中国民族乐器数字资源的确认与检索、数据单元著录描述、管理、保护以及长期保存带来不利影响;而且在整体上还可能因对我国已有相关资源利用不足和互操作性能低下,而产生形成信息孤岛、资源浪费和重复建设等多种问题。解决这些问题的关键是加快建设包括元数据标准在内的中国民族乐器数字资源标准体系。当然,建立准确、可互操作的元数据规范是建设这一标准体系

的第一步。本文拟在满足科学性和适用性的前提下,对如何进行中国民族乐器数字资源元数据规范设计提出一些意见,并尝试从资源建设实际需求出发进行规划和设计。

一、研究概况

元数据(Metadata)一词最早出现于美国航空与宇宙航行局的《目录交换格式》(Directory of Inter-change Format,DIF)手册中。①目前在学术界关于元数据的定义还存在一些争议。②国际图联(In-ternational Federation of Library Associations andInstitutions,IFLA)将元数据定义为描述数据的数据,指可用来协助对网络数字资源进行识别(Iden-tification)、描述(Description)和定位(Location)的任何资料。③我国最早定义元数据的国家标准是2005年发布的《地理信息元数据》(GB/T 19710-2005),该标准文件定义元数据为“关于数据的数据(Dataabout Data)”④。2014年发布的国家标准《科技平台元数据标准化基本原则与方法》(GB/T 30522-2014)继续沿用了这一定义。⑤

在我国,专门针对中国民族乐器数字资源化的研究是从20世纪90年代开始的。以韩宝强、

项阳为代表的一些学者在此领域成果显著。⑥他们在20世纪90年代初就开创性地开展了民族乐器数字资源化的建设工作,形成了诸如“中国民族乐器音乐库"等一系列重要成果。⑦ 进入2000年以后,国内学界针对此领域的研究项目逐渐增多,如中国音乐学院“中国传统乐器数字化系统建设”项目,中央音乐学院“中国古琴数字博物馆”项目,⑧上海音乐学院“中国乐器数据库”项目等⑨。这些项目研究也取得了大量成果,对民族乐器数字资源建设和研究起到了很好的推动作用。但目前国内针对民族乐器数字资源元数据的研究和文献还较少:笔者在2018年3月,以主题“中国民族乐器"并含主题“元数据”,和以主题“中国乐器”并含主题“元数据”在中国知网文献库中检索,文献数量均为0;以主题“乐器”并且主题“元数据”,只检索到3篇文章,且文章内容均与民族乐器数字资源的研究关系不大。如将视野投向与中国民族乐器研究有密切交叉的非物质文遗产研究和中国传统音乐研究领域,则研究成果相对多一些。略举两例:许鑫、张悦悦以“都柏林核心元数据集”为基础,对现有非物质元数据规范进行了分析和归纳,并结合实际需求情况,提出了一套"非遗数字资源元数据规范";⑩李经在探

————————

脚注:

① Davenhall:Insta lment on "Scientific Metadata"(http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/Sci-entific%20Metadata_2011_Final.pdf),2017年10月20日。

②郑京平:《也谈"元数据"》,《中国统计》2012年,第6期,第4页。

③ NISO: Metadata for Managing Scientific ResearchDat(http://www.niso.org/news/events/2012/dcmi/scientif-ic_data/),2017年10月28日。

④国家测绘地理信息局科技与国际合作司:《国家测绘地理信息局制定的测绘地理信息国家标准》(http://www.sbsm.gov.cn/zwgk/bzgf/201612/t20161201_352916.sht-ml),2017年10月28日。

⑤科技部:《<科技平台元数据标准化基本原则与方法>国家标准简介》(http://www.most.gov.cn/ztzl/kjzykfgx/kjzykjptbz/kjzybz/201407/t20140718_114489.htm) ,2017年10月28日。

⑥韩宝强,项阳:《建立“中国民族乐器音色库”的构想》,《中国音乐学》,1993年,第2期,78页。

⑦韩宝强:《中国民族乐器音色库》,《乐器》,1994年,第1期,第13页。

⑧中央音乐学院音乐学研究所:《中国古琴音乐文化数据库项目顺利结项》(http://iom.ccom.edu.cn/cbm/html/jidihuodong/lixiangketi/xiangmujinzhan/2013/1012/459.html),2017年11月3日。

⑨中国音乐学网:《上音中国乐器数据库加盟欧洲网上乐器博物馆(MIMO)项目》(http://iom.ccom.edu.cn/cbm/html/xueshuxinwen/2013/1202/6144.html),2017年11月2日。

⑩许鑫,张悦悦,《非遗数字资源的元数据规范与应用研究》,《图书情报工作》,2014年,第21期,第13页。

————————

讨如何建立一套安全、可靠的民乐数据库时,提出了针对于一套关于民乐音频元数据的分类标准⑪。以上针对非遗和传统音乐数字资源元数据的文献,对如何描述中国民族乐器非物质文化遗产方面的资源,在途径和方法上具有价值,但没有涉及如何具体描述中国民族乐器本体的问题。

在国外,当前用于乐器数字资源领域的元数据可以根据其设计来源的广义规范基础分为两种类型。第一种类型是基于“都柏林核心元数据集"设计的元数据。都柏林核心元数据集(Dub-lin Code,DC)由美国OCLC公司与国家超级计算应用中心(NCSA)联合发起、国际性合作项目Dublin CoreMetada ta Initiative设计。DC具有很好的弹性和很强的适应性,非常适合用于对网络信息资源的描述。因此它吸引了很多资源描述需求方如博物馆、图书馆、政府部门和商业组织的广泛关注和使用。作为广义规范,DC不能直接用来描述乐器数字资源,但国外有科研机构使用扩展方法实现了这一功能。乐器元数据规范核心来源于DC,较为著名的案例有美国华盛顿大学在2003年上线的“民族音乐学乐器集合”项目(Ethnomusicology Musical Instrument Col-lection)。⑫另外一种类型是是基于“艺术作品描述类目”设计的元数据。艺术作品描述类目(Categories for the Description of Works of Art,CDWA)是由20世纪90年代初成立的“艺术信息工作组”提出并发布的一种描述艺术数据库的元数据规范。CDWA通过阐述描述和获取有关艺术作品、建筑、其他物质文化,作品以及相关图像的概念框架来描述艺术数据库的内容。CDWA共包括532个元素和子元素。这些元素中的一小部分包含了识别和描述作品所需的最小信息,一般认为是其核心。CDWA还提供了一个框架,现有的艺术数字资源可以映射到这个框架上。在这个框架下还可以继续开发新的体系,并且支持在开放环境下,将数据链接到新开发的体系上。⑬应用这种类型的一个典型案例就是由欧洲在线乐器博物馆(Musical Instrument MuseumsOnline,MIMO)在2010年主导开发的“乐器描述通用数据模型规范”(Specifications of the Com-mon Data Model for the Description of Musical In-struments,SCDMDMI)。⑭

虽然国外已存在针对乐器设计并大规模使用的元数据规范,但它们并不能用于对中国民族乐器数字资源的描述上。原因在于以下两点,首先是文字因素。人类的语言、文字与音乐的关系十分密切。我国是一个多民族国家,民族多、语言多、文字多。除汉族外,已确定民族成分的55个少数民族中,除回族、满族已转用汉语外,其他53个民族都有自己的语言。有29个民族有与自己的语言相一致的文字,29个民族共使用54种文字。中国民族乐器包括我国各族人民发明创作的乐器和引进乐器,那么专门针对中国民族乐器设计的元数据就必须建立起支持我们民族文字的框架,尽可能多地支持我们的民族文字。而西方类似的规范目前还无法满足这一点。如前述的“SCDMDMI”,就只支持德语、英语、法语、意大利语和荷兰语等语言文字,不支持汉语和中国境内少数民族文字。其次是体系结构因素。除文字因素以外,还有一个重要原因是它们不是独立的、面向公共应用需求的元数据设计。它们基本上是专门面向某一项目进行的设计,是某一具体项目规范体系的组成部分,很多元素都与某一

————————

脚注

⑪李经:《民乐音频数据库的安全建设研究》,《网络空间安全》,2017年,第7期,第37页。

⑫Forsythe, K:Musical Instruments in the Collec-tion of the University of Washington Ethnomusico logyDivision Data Dictionary,(http://www.lib.washington.edu/msd/pubcat/mig/datadicts/ethnomus),2017年11月2日。

⑬ The J. Paul Getty Trust:Introduction for Cate-gories for the Description of Works of Art,(http://ww.getty.edu/research/publications/electronic_publica-tions/cdwa/introduction.html),2017年10月20日。

⑭ Meur, T.L: Specifications of the Common DataMode/ for the Descript ion of Musical Instruments,(http://www.mimo-international.com/documents/MIMO_Deliver-

able_%202.1_v1%202%20(2010-06-30).pdf),2017年10月26日。

————————

具体项目特定规范体系中的其他规范有关,并且相互支持。如将这种庞大而带有特殊限定性且描述对象核心异质的元素体系,直接套用到中国民族乐器数字资源描述上,有极大技术性障碍,极易出现“水土不服”的问题。另外,从文化主体性构建上说,中国民族乐器数字资源的整体和局部,都没有理由成为西方体系下数字资源的附属。交流的前提是必须承认并且始终坚持中国民族音乐文化的主体性——只有在保证资源结构的整体完整、规范体系的健全和完备,以及保持独立特色的情况下,才能更好地达成交流与合作的目的。

因此,中国民族乐器数字资源元数据标准建设,要在立足于民族音乐的文化属性及学科属性的基础上,充分考虑描述对象,即中国民族乐器的乐器学特征和声学特征等因素,从资源建设实际需求出发来进行规划与设计,不能直接照搬西方某一现成规范或标准。同时,本文所述的中国民族乐器数字资源元数据规范,在应用层面上提倡面向所有中文环境下的中国民族乐器数字资源,以满足用统一规范对它们进行数据描述的应用需求——即追求在各方力量共同努力下,在此领域达成更为广泛的共识,最终形成中国民族乐器数字资源的元数据标准。

二、中国民族乐器的特征在元数据设计中的体现

中国民族乐器拥有可证的、逾8000年的发展史,博大而精深的文化及内涵为世人所瞩目。在漫长的发展历程中,逐渐形成了与西方乐器相区别的乐器学特征,由此产生了乐器音响上独特的声学特征。在元数据设计时,要对这些特征予以充分体现。需要指出的是,本文所用“乐器学”是较为狭义的乐器学,并不包涵声学、力学等外延学科。其范围主要包括乐器的分类、历史、乐器的社会功能和象征意义等。⑮因此本文将从"乐器学特征"和“音乐声学特征”两方面对中国民族乐器的特征进行列述。

(一)中国民族乐器具有独特的乐器学特征

中华传统文化注重精神感受、重视伦理,具有浓重的家国情怀和尊经崇古的文化传统,在天人合一、圆融的思维模式的统领下,形成了一整套独具类型特点的文化系统。这种文化系统下的乐器,在分类法、材质、形制与演奏法等方面都有其独特特征。

在乐器分类上,早在周代,我国已有根据乐器的不同制作材料进行分类的八音乐器分类法。《周礼·春官·大司乐》载:“大师掌六律六同,以合阴阳之声……皆文之以五声,宫、商、角、徵、羽;皆播之以八音,金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”⑯八音分类法是我国特有的乐器分类方法,它是在特定自然环境以及人文环境下产生的、体现我们民

族传统的世界观、文化观以及逻辑思维习惯的一种乐器学表达。虽然存在种种不足,但在长达近三千年的中国历史里一直影响着中国乐器的分类体系,是中国音乐具有世界影响力的历史性标志成果之一。另外,有学者还认为近代开始通用的“吹拉弹打”民族乐器分类法,在隋代就已有徵兆。⑰从满足音乐史学、文化人类学研究之所需考虑,这些传统分类法不能摈弃,应予吸纳。

在乐器材质上,一方面,中国民族乐器普遍具有推崇使用天然材料来进行制作的特点。形成这种特点的原因,最初可能是受到了“天人合一”哲学思想的影响。"天人合一"作为中国古代的一种哲学思想,儒、道、释三家均有阐述,并作推崇,由此构建了中华传统文化的主体。其基本

思想是宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然的和谐。先秦以来,国人在选择乐器材质时,一直都比较看重来自于

————————

脚注:

⑮相关观点,可参看刘勇:《中国乐器学发展的回顾》,《中国音乐》,2012年,第3期,第5页。

⑯[清]孙诒让:《周礼正义》,王文锦、陈玉霞点校,中华书局,2000年,第1832页。

⑰刘张杰:《再论八音——从类书出发谈八音之外的古代乐器分类方法》,《人民音乐》,2014年,第11期,第13页。

————————

大自然的天然材料。“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八类乐器中,绝大多数都是用天然材料制作的。对如何挑选天然材料以制作乐器,古籍中有大量记载。如《尚书·禹贡》有“峰阳孤桐,泗滨浮磬”⑱的说法,认为峄山南坡所生的特异梧桐是制琴的上好材料,制作磬的石料以古徐州的泗滨浮磬质地最好;《诗经·国风·鄜风·定之方中》中说“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”⑲,认为制造琴瑟要选用质地优良轻柔的桐、梓等木材,这样才会具有美妙的音色表现。这两则引文都出自儒学经典,中国古代文化有儒学为主、佛道为辅的结构特征,两千多年来,书经文字所带来的观念认同可谓根深蒂固——这种推崇使用优质或者特定天然材料用以制作上好乐器的观念,对后世影响极深,现今很多中国民族乐器的制作者也依然视其为圭臬。另一方面,由于受到地域生态、生产条件的影响,选择天然植物材料作为乐器材质的中国民族乐器,还常出现材料的植物科属来源“同属不同种”的现象。例如竹笛这类乐器,它的材质来源就比较丰富:虽然都是选用竹属植物,但是所用竹子的种类繁多。如四川的羌笛是用当地高山上生长的油竹制成,广西侗族的侗笛使用的是黄枯竹或紫竹,给昆曲伴奏的曲笛主要使用苦竹或湘妃竹等等。虽然各类竹笛的发声原理基本一致,但不同材料的物理属性差异必然带来音响差异,使它们形成了个性突出的音色。

在形制上,中国民族乐器具有的特点是普遍存在同一类乐器在形制上不统一、同一形制的乐器在规格标准上不统一的现象。迄今为止,绝大多数的中国民族乐器并没有像西洋管弦乐器一样,在材质选择、制作流程以及装饰工艺等方面具备了一整套有章可循的标准化指标。⑳这可能是形成上述特点的主要原因。一种有趣的现象是:在民间,要想找到两把规格完全一样的琵琶和二胡并非易事。并且越是历史悠久的民族乐器越推崇使用天然材料制作,例如具有悠久历史的古琴,林有麟在其所辑《青莲舫琴雅》中,列有其51种琴式。㉑而今,常用的也还有仲尼式、伏羲式、连珠式、蕉叶式、混沌式等。还有这些形制上有差别的乐器,其发声机制会出现差异,从而形成音色个性。另外,国人还有在乐器上刻写铭文诗词、绘制图案花纹、雕刻祥瑞符号等的文化习惯,这种习惯在西方也并不普遍。

在演奏法方面,几乎每件民族乐器都有非常丰富的演奏法,并且同一件乐器在不同流派、不同师承的艺术家手中常常呈现出丰富和多样的演奏法变化。这些常用演奏法和特色演奏法往往有独特的符号或标记,如何科学编码及检索等也是技术上需要进行考虑的问题。

(二)中国民族乐器音响具有独特的声学特征

中国民族乐器所具有的独特乐器学特征是其在音响上具备独特声学特征的主要原因。乐器的音响属性是乐器的本质属性。乐器音响的声学特征包括频率特征、时域特征、能量特征、频域特征、感知特征以及特质参数特征。前4种是比较重要的特征,分别对应乐音四要素,即音高、音长、音强和音色。随着数据科学的崛起,最近十多年来,音乐数据挖掘与大数据分析被国内外学界高度关注。研究的目的是想让计算机自动识别乐器的音响数据,从而实现乐器的自动化检索和分类应用,把人从巨量的数字音频信号检索中解放出来。乐器识别本身在技术上存在复杂性,再加上目前商业应用还不充足,这使得乐器识别成为当前音频处理领域的一个研究热点。㉒我国乐器资源的丰富程度使民族乐器数据在数据特征方面具有典型的大数据特征。在设计中

————————

脚注:

⑱[商周]《尚书》,慕平译注,中华书局,2009年,第57页。

⑲[春秋]《诗经》,王秀梅译注,中华书局,2017年,第98页。

⑳相关观点,可参见付晓东:《论民族音乐音响标准化的必要性与现实性》,《乐器》,2009年,第2期,第49页。

㉑[明]林有麟辑:《青莲舫琴雅》卷2,《四库全书存目丛书·子部》第74册,济南:齐鲁书社,1995年,第23页。

㉒邓建光、潘晓衡、李玉志:《基于声学特征的乐器识别综述》,《东莞理工学院学报》,2012年,第3期,第58页。

————————

国民族乐器元数据时,要充分考虑音乐数据分析应用时的描述需求。要在结合最新研究成果的基础上,对声学测量相关元素进行合理布局,以达到扩大乐器数据资源综合利用范围,推动乐器研究进一步深入的目的。

笔者认为中国民族乐器音响的声学特征起码在以下几个方面要格外注意:

在频率特征方面,除了频率范围测量所带来的音律学观察以外,另一个重要的关注点是它们的背景噪音频谱特征。背景噪声特征是乐器在演奏时所发出的非乐音性声音的特征,如弦乐器琴弓触弦声、弹拨类乐器手指拨弦声等等。

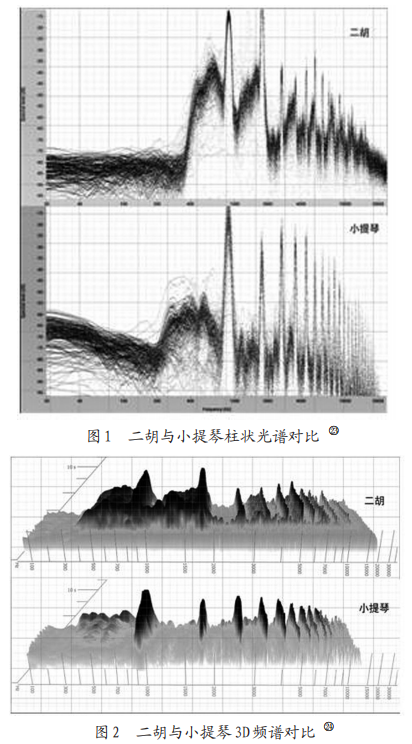

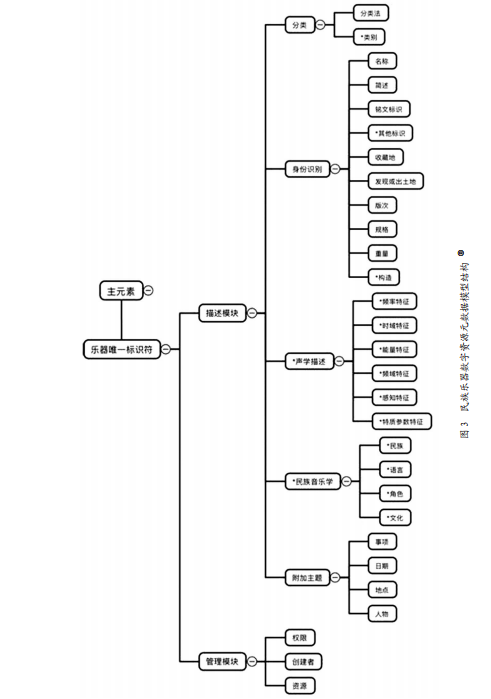

中国民族乐器普遍具有背景噪音大、在频谱中分布广泛的特点。下面以二胡和小提琴为例,进行对比分析。图1是二胡与小提琴在演奏A4音高时的柱状光谱对比,图2是二者的3D频谱对比。从图1、图2可以看出:二胡与小提琴在基音出现前都有大量背景噪音,这是琴弓在触弦的一刹那所产生。区别在于,小提琴的背景噪音能量从第2号谐音开始衰减较快,衰减趋势基本与整个谐音列的衰减趋势同步;从第2号谐音开始噪音能量明显降低,后续谐音包括高频与极高频谐音都清晰可辨,与噪音的能量分层界限明显。二胡在基音与第2谐音前均有大量背景噪音,噪音衰减趋势与谐音列的衰减趋势不同步。第2谐音能量高于基音,是二胡音色略带鼻音的成因之一。在第2谐音之后,噪音能量有短暂骤减,但之后又迅速回升并与谐音紧紧附着,从6000Hz以后,谐音与噪音的能量分层界限逐渐模糊。从对比可以得出,二胡的背景噪音能量分布范围和相对强度都远大于小提琴,高频噪音更为明显,导致二胡在整体上音色的“纯净感”略低于小提琴,此音区的音色较小提琴而言更为尖锐。正因为这些特点,二胡的背景噪音特征是对其音色进行分辨的重要依据。韩宝强还指出:“在(音乐的)时代特征的识别方面,背景噪音的作用甚至要强于乐音。”㉕

在能量特征方面,因中国民族乐器普遍具有繁多的演奏法,不同技法所产生的声压级可能存在较大差异,因此它的特殊技法声压级就应该被关注。同时,特殊技法下的动态范围也应该被关注。

在频域特征方面,中国民族乐器的波谱特征应被重视。乐器的波谱特征近年来被很多数据科学家们关注。有研究指出:将乐器的波谱特征

————————

脚注:

㉓此图谱系笔者采用Acon Digital Acoustica软件绘制,版本号:7.1.1。

㉔此图谱系笔者采用Izotope Insight软件绘制,版本号:2.0。

㉕韩宝强:《音的历程——现代音乐声学导论》,北京:人民音乐出版社,2016年,第93页。

————————

作为特征抽取来分类乐器,可以有效地提高计算机对乐器族和乐器个体的识别精度。研究者Agostini进行的实验显示:只使用波谱特征来分类27种乐器,96%的乐器族和92%的乐器个体被成功识别。㉖虽然他在实验中分类的27种乐器全部是西方乐器,此方法对中国民族乐器是否也同样有效,还有待于进一步研究和确认,但基于乐器波谱特征而得出的高识别精度值,使人对其应用于民族乐器的高精度识别具备信心。原因在于,波谱特征是一种基于信号的短时傅里叶变换的特征而计算出来的特征,大多数民族乐器个性特点显著,短时声谱频率又易获取,容易得出关键数据。

当常规的乐器声学测量项目不足以反映某一种(件)乐器的声学特征时,就需要设计专门的测量项目来进行检测。测量项目所得出的数据即为某一种(件)乐器的特质参数,特质参数如果反映某一特质确实存在,那么这种只有某一种(件)乐器所具备的声学特征即可称之为乐器的特质参数特征。很多中国民族乐器都具有特质参数特征。韩宝强在《双音钟音乐性能之检测》一文中就针对于编钟的音质检测,提出了“正、侧鼓音隔离度”这种特质参数测定项目。㉗可以预计,随着民族乐器研究的进一步深入,关于民族乐器的特质参数特征方面的成果会不断涌现,因此在元数据设计时要充分考虑到这一点。

基于以上分析,针对中国民族乐器的元数据设计,本文提出如下主张:

一是在乐器分类上,分类子模块,设置"分类法”和“类别”两个子元素,在技术上解决吸纳“八音分类”等传统分类法的问题。二是为满足乐器学特征描述需求,在乐器“身份识别”子模块中设置“构造”子元素,并设“部件”“材料”"技术"“形制”等下级子元素。三是为满足声学特征描述需求,独立设置“声学描述”子模块,包含频率特征、时域特征、能量特征、频域特征、感知特征以及特质参数特征六个方面的子元素。四是针对文化特性描述需求,设置扩展性强的“民族音乐学”子模块,与“附加主题”子模块一起,以满足描述需求。民族元素选项要包含我国全部的56个民族,并要具备可扩展性,以保证可容纳历史民族乐器和可能出现的极少数族群乐器;要系统建立少数民族文字支持体系,在语言模块中,要明确包括中文、英文以及所需少数民族文字备选选项。

三、中国民族乐器数字资源元数据的模型结构方案

我国在2014年发布的国家标准《科技平台元数据标准化基本原则与方法》(GB/T 30522-2014)中,明确了科技平台元数据标准化的三项基本原则。因此,在设计中国民族乐器数字资源元数据时,除了遵循国家标准规定的基本三原则以及描述元数据设计所普遍遵循的原则如模块化原则、可扩展原则、互操作原则、实用原则等以外,还应遵循以下原则:

第一,对乐器分类学法则采用“兼用并包”的处理原则。乐器分类学是乐器学学科的重要研究内容,目前存在多种分类法则。㉘在没有出现一种分类法则完全可以取代其他分类法则的情形下,为尽可能全面描述信息,可以采用兼用并包的原则进行处理。这样既照顾到了传统乐器分类体系,又可吸收乐器分类学方面最新的研究成果。国内于2006年专门召开的“中国传统乐器分类学术研讨会”中,与会学者也基本认同这一原则。㉙第二,关联原则,即提供资源之间的多维链接支持。通过描述元数据提供的多重关系,

————————

脚注:

㉖Agost ini G, Longari Mand Pollastri E. Music in-strument timbres classification with spectral features.IEEE 4th workshop on multimedia signal processing,2001,pp.97-102.

㉗韩宝强:《双音钟音乐性能之检测》,《乐器》,2002年,第7期,第18页。

㉘付晓东:《乐器分类的新思维——元素分类法》,《音乐传播》,2013年,第1期,第66页。

㉙严薇:《中国传统乐器分类学术研讨会议综述》,《中国音乐》,2007年,第1期,第232页。

————————

呈示出中国民族乐器各个体间内在关系网络的系统性。因中国民族乐器数据资源典型的大数据特征,在设计中国民族乐器数字资源的元数据规范时就需要重视“关联”。乐器描述元数据的关联原则主要体现在两个方面:一方面,通过如空间、时间、人物、乐器族谱等具有相关属性的元素,连缀组合出乐器个体相对完整的全景图像;另一方面,借助分类、比对等手段,在相关内容之间展现联系和比较。换言之,关联原则的目的是要在丰富多样的乐器数据海洋中,对乐器个体进行类型化处理。通过类型化将各乐器个体在属性、功能、效应以及现象、本质、规律上作出类别化分类,在此基础上形成乐器个性化类型这一特定的种类群,帮助研究者和大众对我们的乐器进行更为有效地识别。此外,乐器个性化类型也可作为对具有相似性的其他类型(包括国内或国外的),起到分析、比较、参考以及评估等诸多的检验样本或范本的作用。只有这样,才能使看似分散、孤立的乐器个体被系统地、关联性地重视和利用,才能从种类多样、内容丰富的中国民族乐器大资源中拨云见日,汇聚出大量结果。第三,平台独立原则。中国民族乐器数字资源元数据应该独立于平台设计,即无论使用什么技术平台,元数据本身不受影响。如此,以保证元数据以统一的、与平台无关的、规范的方式对乐器数据的模式特征进行描述,追求通过一个模型结构来表达通用的信息。

基于杜亚雄先生提出的对中国民族乐器的定义,㉚中国民族乐器数字资源可以描述为:它是一切中国民族乐器及其文化实体资源数字记录的集合。它以中国民族乐器为主体,包括乐器学、音乐声学、音乐考古学、民族音乐学、音乐史学、民俗学等学科领域的信息。其数字资源既有物质成分,如乐器实体和乐器文物;也有非物质成分,如民族文化和传统文化。

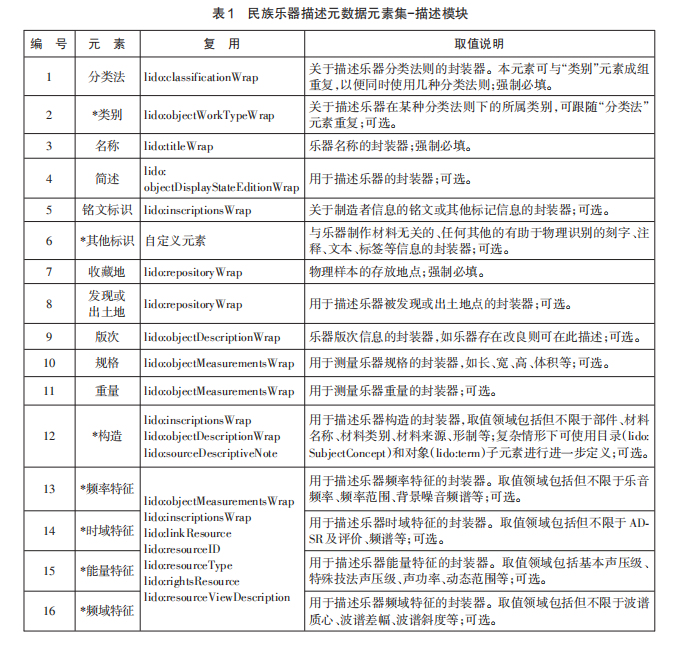

从模型结构上来说,中国民族乐器数字资源元数据可以以民族乐器个体为核心,以乐器唯一标识符封装来描述唯一性乐器个体。乐器唯一标识符下分为两个模块:描述模块与管理模块。

描述模块是整个模型的核心,它可以分为分类、身份识别、声学描述、民族音乐学、附加主题五个子模块。分类模块是有关于乐器的乐器分类学信息,按照上述“乐器分类法则兼用并包的处理原则”,分为分类法和类别两个子元素进行描述;身份识别是有关于乐器物理上的信息,它包括名称、简述、铭文标识、其他标识、收藏地、发现或出土地、版次、规格、重量和构造十个子元素,上文所提乐器的“形制”,即可在“构造”子元素中描述;在声学描述子模块中,设置频率特征、时域特征、能量特征、频域特征、感知特征和特质参数特征六个子元素;民族音乐学子模块供于描述有关于乐器非物质方面的信息,是乐器本体和生态、地理、民族、语言、民俗、历史等方面的关联,它之下的“角色”子元素,是定义如发明者、制作者、改良者、演奏家等与乐器相关的人员类别信息,可通过“角色”子元素下的再下级子元素“人物”而定位到具体的人员,例如“演奏家”与“演奏家演奏法”信息就可在这个模块中实现描述;附加主题子模块通过事项、日期、地点、人物子元素对非物质信息进行全面描述。因为种种原因,有些乐器不是以乐器实物形态存在或者实物形态不完整,它们有可能出现在石刻、绘画、历史典籍甚至是民间传说之中。对于描述这类乐器信息,即可使用附加主题模块。此模块也可用来描述诸如乐器的装饰等其他周边信息。管理模块包含三个子元素:权限、记录和资源。权限是有关于版权方面的信息;记录是有关于记录者和数据来源方面的信息;资源是有关于乐器的图片、音频和视频等多媒体数据信息。

根据以上描述,本文设计了中国民族乐器数字资源元数据模型结构,见图3所示,带有“*”标识的项目,为本文专门针对中国民族乐器特征而主张的、可能与其他模型结构相异的自定义模块或元素,复用及取值见下文列表说明。

————————

脚注:

㉚可参见杜亚雄:《中国民族器乐的地位及其研究范围》,《中国音乐》,1996年,第2期,第20页。

————————

————————

脚注:

㉛此图系笔者采用iThoughtsX软件绘制,版本号:5.11.6689。

————————

四、中国民族乐器数字资源元数据设计的实现

在遵循上述建构原则的前提下,本文进行了中国民族乐器数字资源元数据设计。设计的核心元数据来源于LIDO核心元数据集。选择LI-DO作为核心来源,除了LIDO满足前述的设计原则以外,还基于以下理由:第一,针对需求,减少不必要的中间开发环节。LIDO面向网络在线收藏数据库以及资源聚合门户开发,对本地数字资源和网络数字资源均适用。它原生支持全面描述博物馆类物品信息,包括描述艺术、建筑以及文化史、科技史和自然史等信息,因此非常适合用作中国民族乐器数字资源核心元数据来源,也极有利于对外交流。第二,满足多语言环境支持需求。LIDO具备支持多语言环境开发的能力,它支持通过让每个元素与多语言环境下描述性元素组的语言属性相关联的方法,来实现全局性的多语言资源描述。

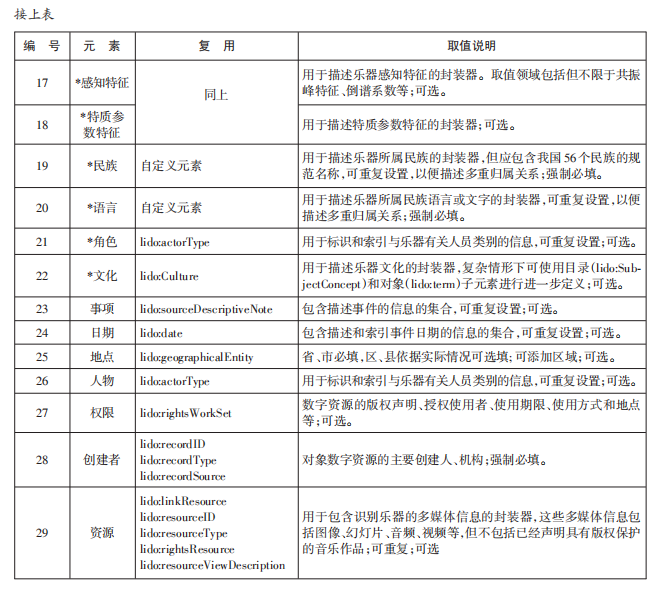

通过需求收集、应用环境分析,及资源属性和特征提炼,本文在复用LIDO元数据核心元素的基础上,制定出包含29个元素的民族乐器描述元数据元素集,见表1。其中,包含2个完全自定义模块,共13个自定义元素,分别是:分类模块下的类别;身份识别模块下的构造子元素;声学描述模块下的频率特征、时域特征、能量特征、频域特征、感知特征和特质参数特征子元素;民族音乐学模块下的民族、语言、角色和文化子元素。

结语

本文以促进中国民族乐器数据资源的利用、共享、交换和整合,以达到扩大数据资源综合利用为目标,在把握中国民族乐器这一描述对象,在文化属性、乐器学属性和音乐声学属性特征的基础上,提出了一种针对中国民族乐器数字资源描述的元数据方案,并进行了设计实践。对于高效整合民族乐器数字资源这一目标,本文所涉的元数据设计还属于较为基础性的工作,还有很多问题有待进一步研究和探讨,有许多细节性的工作还要往前推进。例如如何进一步建立和完善民族乐器资源的完整标准体系;如何实现多资源聚合的高效知识发现;如何与时俱进地更新、推广直至最终形成标准等等。希望本文的抛砖引玉能引发学界更多的思考,为提升我国民族乐器及其资源研究的内涵,带来一些新的看法和思路。