内容提要:丝弦五重奏是中国民族室内乐的一种新体裁,由上海音乐学院胡登跳先生确立于20世纪中叶。在这种体裁中,作曲家运用二胡、扬琴、柳琴、琵琶、筝等5件各具特色的丝弦乐器,在融合中国传统小型合奏乐与西方弦乐重奏写作技巧的基础上,充分发挥民族乐器特有的音色、演奏法等性能,极大地丰富了民族乐器的表现力。这种源于民族传统、又高于传统的体裁形式引起了国内外音乐界的高度瞩目。文章从丝弦五重奏作品入手,分析胡登跳的创作语言,解读其存在的历史意义和价值。

一、丝弦五重奏与民族室内乐

20世纪六七十年代,一种独具特色的新型艺术品种、民族器乐重奏形式——"丝弦五重奏"在上海与上海音乐学院的文化土壤中滋生而出,这是由上海音乐学院教授、作曲家、民族音乐家、教育家胡登跳先生①确立,同时又是上海音乐学院民族音乐系师生长期艺术实践的成果。这一形式一经产生便深受人们的喜爱,至20世纪80年代,无论是在创作,还是演出以及社会影响等诸方面均呈现出其巅峰状态。这种由二胡、扬琴、柳琴、琵琶、筝5件各具特色的丝弦乐器互相配合,融合了中国传统小型合奏乐与西方重奏写作技巧,充分发挥民族乐器特有音色、性能的民族器乐重奏形式,既有中国传统的风格,又具现代生活的气息,既能表达高雅的意境,又富有生动新颖的情趣。其源于传统、又高于传统的丰富表现力引起了国内外音乐界的高度瞩目。国内有的学者认为它“开创了中国(民族)室内乐发展的新纪元”②。

“民族室内乐”③是从西方的音乐概念中借用而来的一种体裁名称,它以由专业作曲家参与、具有专业性质的创作为主要特征,区别于民间合奏乐曲的集体创作方式,以融合中国传统小型合奏乐和西方作曲的各种表现手段及技法,区别于以简单的支声复调为主要创作手法、演奏过程相对较即兴的传统小型器乐合奏曲。其演奏乐器皆为中国民族乐器。④

回顾中国传统的小型器乐合奏音乐的历史发展脉络,在组合方式与表现形式上,自古以来一直呈现出某种不固定的、即兴的状态,在长期的演奏实践中才慢慢地相对稳定下来,它一直遵循自身的发展规律沿袭至今。而在胡登跳的丝弦五重奏中清晰地展示了中国传统小型合奏乐与西方重奏音乐两条线脉的交汇溶合,丝弦五重奏是这样两条线上的第一个交汇点。

二、丝弦五重奏作品解读

自1964年起,胡登跳共创作、创编了35首⑤丝弦五重奏作品,部分作品已结集出版了乐谱、音带与唱片,本文选取胡登跳最具代表性的11首作品,仅从其对作品结构、织体、音响等因素的设计和拓展以观其创作的一个侧面。

1.结构的多样化

胡登跳创作的丝弦五重奏具有丰富多样的结构方式,他借鉴运用西方的曲式结构,但更多的是吸收融合中国传统的曲体结构。

(1)三部再现式

再现原则是早期中国作曲家学习、借鉴西方的一种较为普遍的结构原则。胡登跳的丝弦五重奏初期作品受到这一影响较多,但同时又有着自己独特的运用方式。

如《田头练武》中采用结合变奏手法的三部再现结构。在整体统一的音乐材料变奏的基础上,通过中段的调性和音乐材料的展开与前后段落构成对比,形成一种不同于西方的渐变式对比。《回忆》的三部再现运用更是特别。全曲调性较单一,但通过A、B两个性格不同的对比性音乐材料,在大布局上形成ABA的结构。若从细部材料看则又形成了以B部的材料为轴心支点的倒影式三部结构,而再现前出现的对材料A的大篇幅展开,打破这种镜像式的倒影结构的平衡,使之显得更具动力和戏剧性。

(2)循环式

中国传统音乐中,以相同或相近的曲调、音色连接不同的曲牌或旋律的循环性结构原则久已有之,如北宋说唱艺术“唱赚”所运用的曲式——"缠达”、民间吹打音乐中"吹"与“打"音色循环交替等。胡登跳在丝弦五重奏的创作中也尝试了这种方式。

如《映山红》选取了电影《闪闪的红星》中的两首插曲《映山红》和《红星照我去战斗》的曲调作为交替出现的AB两个主题,构成一首缠达式的循环结构。

《欢乐的夜晚》则是吸收中国民间吹打音乐中以音色划分段落的方式。乐曲基本调性贯穿统一,打击乐模拟段落与旋律段落有序搭配、穿插联缀,形成了以音色来划分段落的循环性结构。作曲家把5件乐器组合在一起,或利用这些乐器的各种特殊演奏法,或通过节拍节奏的丰富变化,来模拟民间锣鼓类打击乐的声效。这些“打击乐”串联起各旋律段落,同时也构成旋律乐段的背景。三个旋律段落由两个旋律主题构成,一个轻快活泼,一个悠扬舒展,旋律段的第三次出现则是把两个主题以复调方式结合。就这样,旋律音调和锣鼓节奏在不同的音色布局、排列组合中得到发展和对比。

(3)"散-慢-中-快-散"式

中国传统音乐中,速度常常会被用来作为结构作品、组织乐思的一种依据,"散-慢-中-快-散”是我国较典型的通过对速度进行宏观布局,以体现乐曲整体结构力和渐变式审美追求的结构方式之一,如汉代的相和大曲、唐大曲、古琴曲等结构亦多为此类布局方式。《跃龙》借鉴了这种传统的结构模式。

作曲家提取了宁海平调音乐中的两个特征音Re、Mi,作为贯穿全曲始终的主题核心动机,让速度成为推动音乐发展的主导动力。主题音调在序奏之后出现,由二胡演奏,乐谱上虽然标示为2/4拍,实际却是弹性处理的散板节拍效果,音乐真正上板是在主题音调的第二次出现,由柳琴在扬琴、古筝以及二胡、琵琶短句装饰的伴奏下奏出,音乐性格较前活泼。当古筝低音e开始持续同音反复时,音乐速度较前快了一倍,减三和弦、增四度音程衬托于主题音调下方,增添了紧张度。主题音调先是提高五度,音程扩大,然后逐渐变化展开,汇成四部模仿复调后突然出现了大鼓的持续碎音,气氛进一步紧张起来,主题动机不时短暂地跳跃闪耀而过。不久,在琵琶持续碎音降B音的支撑下展开另一个段落。在这里,降B音按照稳固的节奏进行着,而二胡却以长连弓的技法、以貌似有些随意即兴的节奏韵律轻轻奏出变化发展着的主题音调,似戏曲音乐中常用的紧打慢唱,音乐好像重新缓冲、回落。音乐的重新复起是在5件乐器同时奏出的两小节减七和弦上,气氛变得热闹起来。待琵琶、扬琴合奏过渡之后,逐渐进入全曲的高潮部分——“乱”,除了大鼓外,各乐器也充分发挥各自特有的技法优势,以各自不同的节拍节奏模拟打击乐声响,不久人声也加入其间,形成了交错相异的声部进行。充斥其中的减七和弦,变化音的汇入,使得音响的紧张度到达全曲的沸点……最后,音乐复又归散,呼应了乐曲开始的神秘氛围。

(4)起承转合式

在音乐和文学作品中,起承转合是一种常见的结构方法,早在《论语·八佾》中已有类似描述:“子语鲁大师乐,曰:‘乐其可知也:始作,翕如也;从之,纯如也,嗷如也,绎如也,以成。’”⑥作品从最初开始陈述,然后通过重复或变化重复来巩固所陈述的内容,继而发展其所陈述的内容。使之呈现出较大的不稳定性,最后以收束方式结束作品,整个过程呈逐渐变化的趋势。

《畅想》采用的就是这种起承转合式的结构。乐曲采用动机发展式手法展开主题,单主题贯穿全曲始终。引子从主调的同名小调开始,通过同属音G音过渡到主调进入起部;之后,承部通过乐器音色、声部织体的加厚对起部主题音调进行重复变化;转部不再出现起部和承部中完整的主题音调,但依然保持乐曲开始时的动机,通过对动机音程的扩大、分裂、模进,节奏型的转换、调性的对比等手法,使之出现较大的变化;之后是一段二胡的华彩段,使调性逐渐过渡至合部,重又回到乐曲起部、承部之调性;合部在扬琴一系列码外音过渡之后,运用复调的手法将前三个部分的主题材料、动机综合再现。此曲中,特别值得一提的是,由演奏家即兴发挥的二胡华彩间插段,作曲家在谱面上并没有写出具体的音符,而是一段"留白",然而谱面的空白却留给了演奏家极大的自由空间,这种即兴式的演奏方式原本就是中国传统音乐审美的主要特征之一,每一次的演出都能因此带来无穷的变化,焕发出不同的亮点。作曲家对于一个局部段落的巧妙设计很有意味地展示出了他的创作理念,为整首乐曲规整性的结构融入了某种随意和机遇的因素,同时又表现出中国音乐的某些风格特征。

(5)引伸式⑦

《思念》是一首简短的乐曲,全曲4个乐句,后3句都是基于第一乐句材料的变化衍展,从而使句式不断扩充,形成了这种引伸性质的乐段结构。乐曲一开始下行式的两小节是第一乐句的主题核心,也是全曲展开的基础,每一乐句都是从这个核心细胞开始进行横向衍生,以逐渐拉长句幅,使主题一次比一次发展得更绵长一些,犹如思念之情不断地蔓延、滋长。尤其第四乐句先把核心动机紧缩,然后通过模进及宫调的变化,将思念的情绪达到最高点。

从上述几个典型的例子可以看出,胡登跳在其作品中灵活自如地运用中、西方的曲体结构原则,但他并不是被动地一味“拿取”,而是根据音乐的表现力、音乐形象的变换结构其形式,不论是接纳西方的,还是来自本民族的续延,都体现了他于传统中追求变异、创新的理念。

2.单声旋律的纵向织体化

中国传统的合奏乐曲大多采用单声旋律的齐奏性织体写法,各乐器声部常常以同度或八度的重叠,演奏同一旋律,细致、集中、统一地表现同一的音乐情趣。有时,在一些丝竹乐和弦索乐中也有某种"多声性因素",如江南丝竹中,人们在合作的过程中已形成了你繁我简、你高我低、加花变奏、嵌挡让路等自然随性的手法,使得各个乐器声部既富有个性而又互相协调融合;传统弦索乐如《弦索十三套》中的《十六板》《琴音板》《清音串》中已有意避免旋律的同声齐奏,让节奏参差进出,支声性的复调因素已开始有意识地尝试。20世纪二三十年代始,不少作曲家对小型民族器乐重奏形式作了一些尝试和摸索,多仍未脱传统合奏乐的窠臼。

胡登跳在丝弦五重奏的创作初始,也较多地受到传统小型合奏乐的影响,合奏成分占有很大比例,织体简单、规整,清晰,变化较少,如《田头练武》。不过,尽管以单线条的织体为主,乐曲进行中也出现了对比复调的迹象。

将迥异因素编织、迭合在一起的对比复调手法在《欢乐的夜晚》《长沙女引》中非常明显,曲中两个性格截然不同的主题结合在一起,形成了明显的对比。

卡农模仿是复调音乐的另一种形式,在丝弦五重奏作品中常常可以见到,运用方法非常多样。如《望北斗》再现段以此手法设置出小冬子紧随队伍、投身革命洪流的场景;《映山红》中的四度自由模仿;《畅想》中3个声部的交叉模仿;古筝、琵琶、扬琴、柳琴4个声部组成的小赋格段;《跃龙》中,二胡、柳琴、琵琶、古筝顺次相隔一小节,按照小七和弦从七音往根音的依次走向排列先后进入,形成连续三度叠置的卡农模仿等。

《跃龙》中复调织体的写法饶有趣味。如谱例1,柳琴用滚奏技法奏出主题音调,在每一乐句的尾音延长停留时,先是琵琶的短小乐汇作"嵌档填空",一小节后,二胡将柳琴音调的节奏缩小作卡农模仿,犹如空谷回声紧随其后,形成一种较有特色的复调写法。

这里所说的“嵌档填空”,则是运用了中国器乐合奏时常采用的一种方式。有的作品中,声部组合初看似是对比复调,但其旋律却是从主题旋律中分化出来,是主题旋律的变体形式,这是民间合奏乐中的一种常见的音响表达方式——支声复调织体。典型的用法如《映山红》中,二胡、柳琴奏出“闪闪的红星”的曲调,扬琴演奏的答句在旋律骨架音上与主句叠合,并且与主句保持着曲调走向的一致,声部之间大同小异,相互协调。而乐曲开始的第一段中,在运用支声织体写作的同时又融合了模仿的手法。引子过后,歌曲"映山红"的曲调先后相隔8小节在琵琶、古筝、柳琴和琵琶齐奏的三种音色上续接连贯出现,分别依次对应与它们构成对位声部的扬琴、琵琶、二胡从主题旋律中抽出若干骨干音,与主句声部构成了你繁我简、你进我出的支声复调形态,但是作曲家在处理时,又将主句和答句声部之间的“合流点”错开,使之又具有模仿的意味(见谱例2)。

《欢乐的夜晚》《回忆》中还运用了我国戏曲音乐中独特的“紧打慢唱”的手法在下方声部节奏紧促、稳定的基础上,上方声部舒缓宽长地自由咏唱。

胡登跳纯熟自如地将中国民间的支声对位、线条的转接和西方的复调手法汇融一炉,构筑了此起彼伏,连绵不断的横向线条和立体丰满的纵向空间,多层次的织体布局推动着旋律不断向前发展,活跃了乐曲情绪。胡登跳在丝弦五重奏作品中所展现出来的丰富多变之织体语汇,形成了丝弦五重奏不同于以往的民族器乐重奏、具有自身特色的写作语境。

3.传统乐器的特殊音响化呈现

中国的传统乐器运用特殊的演奏技法可以产生出非乐音及其模拟锣鼓等打击乐器的特殊音响效果,在传统乐曲中常间插运用,如琵琶的"煞",《龙船》用这种奏法模拟小锣等打击乐器的音响,《十面埋伏》用来描写交战中刀剑相击的声音;又如“摘”在《夕阳箫鼓》中用来模仿木鱼的声音;《十面埋伏》用“提”与“扳”来模仿鸣炮的声音等等。胡登跳驾轻就熟地将各件乐器原本属于传统演奏范围之列的技法进行再组重构,它们归拢在一起产生的特殊音色在丝弦五重奏作品中被精彩地呈现出来。

节庆日敲锣打鼓是中国人传统的习俗,《欢乐的夜晚》为了展现民间盛会中的喜庆欢腾场面,乐器运用了一些特殊演奏法,配以多态的组合方式和复杂而丰富的节奏与力度的变换,模拟多种打击乐器的不同音响色彩,以寻求对乐器音响音色的突破,整首乐曲运用变化多端的中国锣鼓节奏作为串连全曲的“红绸带”⑧,又吸取了戏曲音乐和民间歌舞乐的节奏、音调,热烈、抒情、活泼、轻巧的欢乐情趣与民间特有的幽默气息相交织。以这样一种新的方式重新组合传统因素,让旧材料也变幻出簇新的效果,旧瓶装新酒,旧貌换新颜。乐曲开始处,琵琶模仿"板鼓"奏节奏强拍,柳琴模仿“小钹"击节奏弱拍,二胡的左手拨弦音在弱拍位置补充,琵琶"煞音”和扬琴敲击面板的重叠音响似戏曲中的"板鼓点",仿佛民间集会由远及近的"开场锣鼓"点。曲中有时以琵琶"摘音"模仿"板鼓",柳琴模仿的“小钹”音色清亮,造成了强弱节拍的错位;有时以二胡用琴弓撞击琴筒,奏节拍强位,模仿"拍板"的音色;有时以古筝演奏上回滑音来模仿"小叫锣"的音色;乐曲的高潮处,琵琶的“摘音”、古筝的下回滑音、二胡在泛音上的下回滑音模仿"小锣"声响,声音由轻巧安静至热烈奔放,从一个极端逐渐过渡到另一个极端,音乐在点状中制造变异,色彩由细小颗粒到浑然一片,音响张力逐渐绷紧,速度渐次加快,既具节奏动力又形成高潮线条……

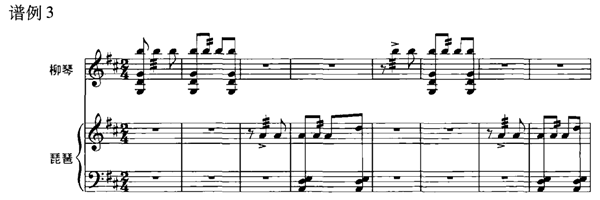

在乐曲第三个模拟段中,作曲家安排了一个打击乐“华彩段”,吸取苏南吹打“快鼓段”中“鹤吃食”⑨的节奏特征,用柳琴和琵琶针对同一种节奏在不同的音区进行来回的音色对话(见谱例3),相互竞逐,节拍逐渐递减紧缩,将音乐推向高潮。为造成锣鼓高潮,作品将琵琶绞弦奏法同扬琴击面板相结合,二胡击琴筒,它们通过重音的移位丰富着节奏音响的变化,在这一片相同音符和音区的小空间内造成拍点的游移、形象的变化。至后来,节奏愈来愈密集,二胡的上、下回滑音配合构成的幽默嬉闹的特殊音色,将激动人心的欢庆气氛推向了顶峰……

《跃龙》则是直接借鉴了宁海平调的打击乐伴奏形式⑩。这一古老而稀有的剧种和川剧高腔一样,最初的伴奏不用管弦乐器,只用锣鼓,奏出变化繁多的节奏音乐,尤其是其中的大鼓在敲击时,用鼓槌、手掌、手臂乃至全身的力气,气势惊心动魄。作曲家在5件乐器之外又添加了真正的打击乐器——大鼓,由扬琴演奏者兼奏。

序奏中,古筝大幅度的刮奏仿真地奏出余音嗡嗡的大锣,它的同音重复似小钹的连续敲击,柳琴模拟的短促、清亮的板鼓声,二胡的颤音,与扬琴带有神秘意境的六连音交织作响,似跃龙山间缭绕的金石丝竹之声。在5件乐器同时以快速震音造成的一阵强烈轰鸣之后,“琵琶的短句带出凝视、思索的板鼓点子,大鼓冷不防的‘别0'的一声闷击,剔除迷雾,捧出主角的形象——二胡独奏的主题音调及随后跟上的后场帮腔式的女声二部哼唱”⑪,柳琴的板鼓点子不时地出没在曲调吟唱中。

第38小节始,扬琴以一手捏弦、一手持竹拨弦的摘音技法与以竹尾拨弦两种不同技法造成的不同音色来回交替,奏出板鼓与小锣组合成的4小节为一组、接近京剧《小锣抽头》的固定节奏,古筝演奏宁海平调音乐短句的不断反复,伴衬柳琴演奏的主题音调。

大鼓千呼万唤始出现,演奏者充分发挥了打击乐器的优势,在大鼓的鼓边、鼓心等不同部位,利用不同的敲击法,变化出不同的音色和力度,在其它丝弦乐器(或模拟拍板、小锣、小钹等打击乐器,或演奏不断变幻的主题音调)的配合下,延续了几个起伏,情绪忽而振奋,忽而迷茫,忽而飞舞,忽而沉浮,各个声部相异的节奏节拍,各个乐器特有的演奏法,交错混响,音响的紧张度达到顶点,急促节奏、强烈的音响以及喧闹的人声混成一片,柔美的歌调与硬性的打击乐音响交相对比……整首作品从古筝模拟大锣、板鼓开始,直到曲终以真正的打击乐器——大鼓闷击结束,中国打击乐的各种音响、节奏横向交替、纵向叠合,无不贯穿其间。

4.其它因素的拓展

除了以上所提及,胡登跳还在乐器的音域音区、演奏法以及和声调式等方面进行拓展,并且吸收戏曲中的帮腔,将“人声”运用到创作中。

《畅想》中扬琴用双竹来回敲击码外琴弦,《跃龙》中扬琴码外音由高往低,没有准确的音高,只有大致的音域范围;《长沙女引》中柳琴拨奏琴码下方第三弦,奏出极限音高。作曲家寻求极限的音高、音域,织造新颖、独特的音色变化,极大地发掘了乐器潜在的丰富色彩。《跃龙》

自第125小节开始直到结束,古筝、琵琶、二胡等乐器有时在演奏时只给出一个高音点和一个低音点的大致范围,任由它们各自由低至高,又由高至低地来回游走,充满了随机自由意味的不确定音高进行。

在乐器的传统技法基础上,作曲家采用了更为多样的演奏法,如扬琴击面板、扦尾拨弦、摘音(一手捏弦、一手持竹拨弦),琵琶拍面板,柳琴拨奏琴码下方第三弦、二胡弓杆击琴筒等,《畅想》中二胡的双音(将弓毛放平同时拉两根琴弦,或弓杆和弓毛各拉一根琴弦)奏出模拟号角声的平行小三度音程,《阳光三叠》开始时琵琶所用的虚滑等等,产生种种特色音响,与传统奏法产生的乐音效果,形成对比。“拍、击”等非乐音的出现,体现了作曲家在民族器乐重奏创作上大胆的创新意识。特殊演奏技法的添入,使得乐器不但能奏出旋律音,又能奏出节奏音,极大地拓宽了演奏技法。

作曲家在创作中还常使用非三度叠置和弦,如《回忆》《思念》《畅想》等曲中都充满了大量的四、五度叠置和弦,具有明显的中国和声意味。值得一提的是,《跃龙》第143小节二胡在G宫调式演奏的主题音调与第145小节古筝在e羽调式奏出的主题音调(见谱例4),形成同宫系统宫、羽调式的重叠,这种双重调式性的游移在中国的民间音乐中很是多见;琵琶在G宫系统采用横向进行的方式演奏省略五音的导七分解和弦,不久变成了5件乐器纵向叠置的减七和弦;柳琴和扬琴演奏的三全音和声音程一直延续,这两个音恰好分别相当于降B宫的四级音和七级音,正好直接解决到降B宫调系统的宫音,极自然地完成了从前一段落持续音E到降B相距三全音的调性过渡。这种用法以及曲中大量减七和弦的运用,与匈牙利作曲家巴托克的“轴心体系"完全相通,作曲家灵活自如地“使西欧的多声作曲技法为我服务"⑫,而且极富中国韵味。

人声因素的添入是丝弦五重奏创作的又一特色。《跃龙》中直接借鉴的宁海平调舞台分前场和后场,“前场为化了妆的演员演戏,后场由不化妆的乐队演奏。后场的小乐队也是一个合唱队。前场演员唱了上半句,打鼓佬在后场领着乐队队员可能接唱下半句,以延续、加强演员的演唱。有时,乐队自打自唱,烘托舞台气氛,点出人物的内心活动。高亢的音调,真可谓绕梁三周,使人回味无穷"⑬。作曲家把戏曲的帮腔形式变化运用至作品中,在声部的进行中加入女声轻声哼唱,尤其是由演奏者以自弹自唱的方式表现出来,别具一番意境。

三、丝弦五重奏的历史价值

胡登跳丝弦五重奏的初期创作,如《田头练武》《一轮红日照胸间》等作品虽然有着深刻的时代烙印,却不失中国传统音乐的行腔韵味,他用一种新的创作思维对传统乐器进行新的编配组合,予人以全新的音乐感受,辟寻和踏足于真正具有重奏意义的民族室内乐创作之途。其后来的创作,政治性因素被逐渐抛开,他更加追求传统音乐之神韵,恰到好处地发挥每一件乐器的个性、音色,又不断尝试、追求新的音响、新的创意,且不留任何技术痕迹,通过缜密的艺术思维、强烈的创新意识,更大幅度地拓展五重奏的表现力,如《欢乐的夜晚》《跃龙》等作品细腻、精致,音响奇特又具有时代气息,显示出了其自身的艺术品位。

在民族室内乐作品相对单调的时期,胡登跳的思想、观念、技术等显露了活跃的创作意识,“丝弦五重奏”这朵孕育在特殊时期的花儿绚烂地盛开在1980年代,从其发端雏形到其鼎盛繁荣期,在长达十几、二十年之久的时间历程中,"制造"了让人兴奋的“丝弦五重奏现象”。无论是对传统元素的开拓、音乐技法的创新,还是作品数量、质量,或欣赏的受众面,丝弦五重奏给人们所带来的感受都是前所未有的。它吸纳、延展了中国传统的弦索乐、丝竹乐的语言特点,探寻、借鉴西方室内乐的创作技法,充分发挥5件乐器的个性特点,同时又让5件乐器极好地相融为一个整体,迸发出了迥异的民族器乐组合之音色、音响。作曲家深厚的民族音乐积蕴和西方音乐功底,在使丝弦五重奏流出的横向旋律线条清新优美的同时,又将这些线条分散在不同乐器、不同声部中穿插有序地续接出现,改变了从前传统合奏乐中一件乐器主奏的单调,呈现出变化多彩的音色交织与对比。模仿和对比等复调手法的巧妙运用,构筑了丰满复杂的纵向立体层次。乐曲结构丰富多变,在传统音乐普遍使用的音乐表现模式上注入更多的戏剧色彩,追求浓郁的民俗民风,音乐形象鲜明丰满。

如果说,刘天华于20世纪初叶开创了民族器乐独奏创作的一个新纪元,彭修文在五六十年代奠定了现代大型民族管弦乐的丰厚基石,胡登跳的丝弦五重奏则在七八十年代翻开了民族器乐重奏音乐新的一页,成为民族室内乐发展进程中不可轻略的一笔,它"使得中国民族室内乐的创作与表演达到了一个新的层次”⑭。至此,中国的音乐创作在迈向民族室内乐重奏艺术阶梯的同时,人们的视野变得更为开阔。

20世纪美国著名的诗人艾略特(T.S.Eliot,1888~1965)亦曾说:“我们所有的探寻的终结,将来到我们的出发之地”⑮。一个民族的文化、精神要扎根于自己的乡土,这与胡登跳的创作主旨是相通的,在传统中继承、在继承中出新、在出新中尽抒己风的创作观念是他留给后辈的最重要的启迪。

如同一个慧眼识珠的伯乐,胡登跳拾起了散落在中国民间的诸多珍宝,使它们焕发出蓬勃的生机和迷人的魅力,说他旧瓶装新酒也好,说他对传统乐器和技法进行超越传统音响的试验也好,他对中国传统乐器、传统音乐文化的认识、了解之深刻都达到了一定的高度。在丝弦五重奏这一形式中,4件为弹拨乐器,拉弦乐器只有1件,有人认为这样的乐器配置存在着比例偏差、音色失衡。看上去的确如此,但这丝毫不会影响丝弦五重奏自身的表现力。他的作品中总是弥漫着浓郁的传统乐韵,从表层看,作曲家把中国打击乐的节奏、音效,民歌、戏曲的素材等要素添人曲中,从更深层察之,也是最重要的,中国传统民间音乐的表达方式极其自然地化为作品的精髓,大至作品的结构、节奏韵律,小到每一主题的展衍、顺连,乃至单个音符的格韵,创作构思、色彩风格、表现方式等从形式到内容都表现出民族的、传统的意识,在这一点上,胡登跳作品所承载的诸多内涵依然是中国民族器乐创作所要承继和重视的,并且在任何时代这些元素都是无法抛弃的。与此同时,他认为“整个创作过程就是学习民族民间音乐传统的过程,也是洋为中用的过程”⑩6,他将对西方音乐的认知以及他所感受到的中国音乐元素与西方技法相结合,化西为中,不失根柢地创新,实现个性、传统、时代的有机整合。

“民族器乐曲的创作和改编,既要继承我国优秀的民族音乐传统,具有鲜明的民族风格和气派;又必须勇于创新,应该大胆吸收借鉴西洋的创作技巧和结构形式,使作品在继承传统的基础上不断发展提高。胡登跳同志创作和改编的丝弦五重奏乐曲是成功的例子。”⑰事实上正是如此,以开放的态度将两条不同的文化基因链相互融合,才能创造出独特的艺术生命,但断不能刨根去土,失却根基。世界上先进的现代文化技术和信息不可不顾,本民族的历史文化链接亦不能断裂,“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取古复今,别立新宗”⑱。以积极、开放的姿态吸收和响应外来文化,因为“国乐的充分发展,必须在与世界音乐经过极度融化之后,才能达到它应有的程度。”⑲同时要深入理解中国音乐自身所具备的特征,以独特的审美视角对待,有创造意识的变化、发展中国本土的传统音乐文化,从而形成一种既具有时代内涵又不失传统底蕴的中国现代音乐文化架构。

胡登跳丝弦五重奏创作的音乐语言特色来源于传统却又有别于传统,同时,又有别于“现代音乐"创作,它与其后的“现代音乐"形成了一个显著的分水岭。对于一个社会的发展来说,最尖端前沿的现代音乐文化研究不仅是必要也是必需的,但是现代学院派的高端研究、发展有着小众群体的属性,他们的创作和探索与大众的听觉审美之间还存在着一定的距离,而且可能形成了两个相对极端的状态,于是在这两极之间势必会形成听众的断层,胡登跳的创作在“传统"与“现代"的中间地带悄然绽放,填补着这一断层。他既是学院的,也是大众的,既是传统的,又是极富现代气息的,他在大众能接受的范围内将民族器乐创作的新观念、新意识、新信息传递给听众,在一定程度上引导和提升了大众的听觉审美感知,“尊重听众的欣赏习惯和接受程度,在作品中新旧手法的适当结合,掌握标出新的比重。……突破传统格式,又富传统韵味,让人感到既有新意,又亲切。”⑳胡登跳是这样说的,也是这样做的。

国学大师季羡林在他为《赵元任全集》作的序中说:“大家都会知道,一个学者,特别是已经达到大师级的学者,非常重视自己的科学研究工作,理论越钻越细,越钻越深,而对于一般人能否理解,能否有利,则往往注意不够,换句话说就是,只讲阳春白雪,不顾下里巴人;只讲雕龙,不讲雕虫。……元任先生就是龙虫并雕的。讲理论,他有极高深坚实的理论。讲普及,他对国内,对世界都做出了卓有成效的贡献。”胡登跳也正是这样一个龙虫并雕者。他的作品让专家学者、普通人群等各个层次的群体都喜闻乐见,在当时没有任何媒体运作的情况下,作品广为流传,他使得“雅”"俗"从一般意义中的对立变为融通,在“大众”与“小众”中都形成一个审美场,这或许是胡登跳带给人们的一种欣赏境界吧。

此外,在某种意义上,胡登跳丝弦五重奏的出现开启了中国民族器乐发展的另一扇门,使得民族器乐创作领域发生了深远的变化,引发了民族室内乐多姿多彩的局面。在胡登跳“丝弦五重奏热潮"之后的20世纪80年代中后期始,民族室内乐重奏作品有了空前的发展,出现民族器乐创作的“重奏热”,中国民族室内乐创作出现了前所未有的多元格局和繁荣景象。在某种程度上,虽然胡登跳所确立的重奏创作的音乐语言、观念意识等在历史进程中有了其他的不同表现方式,但不可否认,他们在借鉴传统的表现上是一致的,在精神上的认可上是统一的,从这个意义上说,这些被标以"新潮"的重奏音乐既是民族室内乐创作的一种承接、延续,又形成了一种多彩的对比、发展。

英国著名的历史学家、考古学家和哲学家柯林武德(Robin George Collingwood,1889~1943)说,"历史的过去并不像是自然的过去,它是一种活着的过去,……从一种思想方式到另一种的历史变化并不是前一种的死亡,而是它的存活被结合到一种新的、包括它自己的观念的发展和批评也在内的脉络之中。”㉑审视历史之进程,在历史的时空幻变中,总是有着一条自远古流出、代表着某种世代相传相袭、不断累积的文化主河道,汩汩流淌,滔滔不息,穿越世代,这就是传统,在它的周围和流动的行程中,时而会有一些小支流不断沿途汇入,使它永远充盈着鲜活、充沛的生机。民族室内乐几十年的发展正是这样一支支细流,而丝弦五重奏作为熠熠流光的支流升华着传统,同时又以新的传统的姿态汇入到这样的历史语境中。传统总是变异着的,在聆听、研究胡登跳的丝弦五重奏及其创作手法的同时,人们是否还应该感受到它之外的另一种声音?是不是还可以有其它的不同样式的探索?丝弦五重奏给后人留下的除了成就之外是不是还留给了人们些许反思?传统留给我们的丰富资源应该如何继续挖掘和开拓?

当历史迈入今天,随着胡登跳先生的故去,丝弦五重奏形式的传承和发展受到了一定的影响,成了昨日之传统和历史记载的一个符号。与昔日接纳时的欣喜和单纯的审美不同,丝弦五重奏搁置于现今,或许它已渐渐从时代的主流文化中淡出,却依然受到人们的欢迎。今天的民族器乐重奏作品或重奏组合很难再企及胡登跳和他的丝弦五重奏当年所达到的高度和制造出的兴奋,因为今日的世界是多元多彩多变的,人们期待着的不仅仅是一个经典的存在,时代在呼唤着多种多样的小型民族器乐组合形式。由丝弦五重奏引发的林林总总之民族器乐重奏新"变体"不断涌现,无论是固定组合还是随机组合,无论是浸润着精英文化印痕的学院派专业组合还是以流行音乐形式演绎中国音乐的时尚组合,或者是继续着胡登跳先生步履路程的种种……人们欣喜地看到了民族器乐正朝着多元化方向发展的各种可能,与此同时,忆想当年丝弦五重奏带来的振奋,咀嚼丝弦五重奏留下的回味,其中之含蕴仍然是值得人们不断深思的,人们在接纳当代音乐的同时,如何继承传统、拓新传统,或许是丝弦五重奏留给后人的更深刻之课题……

(本文依上海音乐学院硕士毕业论文《胡登跳“丝弦五重奏”的音乐创作观念及存在价值》整理删节,导师郭树荟。同时受“华南理工大学中央高校基本科研业务费专项资金”资助,项目编号为:2011SM013)

注释:

①胡登跳先生是上海音乐学院的教授、作曲家、民族音乐家、教育家。一生创作了近200首音乐作品,主要以由国民族器乐为主;写作、发表的论文20余篇。1982年出版的专著《民族管弦乐法》是我国第一部有关民乐配器方面的著作,至今仍是民族器乐配器、写作的权威参照之一。他先后培养了一批民族音乐理论和作曲人才,如唐朴林、何昌林、阎惠昌、陆在易、周仲康、徐坚强等。胡登跳数十年来共获各种奖励19项。1991年受到国务院“为发展我国高等教育事业做出突出贡献”表彰,享受国务院批准的政府特殊津贴。

②鲁日融:《重视民族室内乐作品的创作与演奏推广》,载《人民音乐》,1999年第5期,第5页。

③“民族室内乐”是20世纪80年代以来专业界使用较为普遍的一个词汇,笔者目前所查阅到的文献资料中,最早此词的出现是李西安1985年6月4日在"当代音乐系列讲座"上的讲演稿(现收录在李西安音乐文集《走出大峡谷》,见《中国音乐的大趋势》一文)中,但迄今为止对其一直还尚未有一个确切的界定。就重奏而言,这是一个源自西方的概念,20世纪初已被引入中国,中国作曲家采用西方乐器、西方的音乐写作手法和创作思维早已开始了尝试。随之,民族器乐的重奏创作在20世纪30年代开始,一直到20世纪60年代开始的丝弦五重奏仍未采用民族室内乐的称谓。但丝弦五重奏演奏形式和胡登跳作品的出现,实际已属于民族室内乐的范畴。之后,民族室内乐在中国无论是创作语言还是表现形式都呈现出一种多元的态势。

④笔者对于"民族室内乐"这样一个已经约定俗成的词语作了简要的归纳概括。从演奏乐器的组合上说,我们现在将演奏乐器为中、西相混的室内乐形式则称之混合室内乐,若演奏乐器全部为西方乐器时称为现代室内乐。

⑤此数目据胡登跳先生在他自己的文章《圣潭烟云 神龙飞舞——丝弦五重奏〈跃龙〉创作谈》(发表在《音乐爱好者》,1990年第2期)中所言。胡登跳先生的去世带来对于他研究的一定困难,丝弦五重奏的创作数量目前公开出版的有12首(《喂鸡》单独出版);就其家人提供的数据来看,有13首记录在案;笔者查阅了有关他的文章、乐谱,找到了32首曲名,但是否能对应胡先生所说的作品,以及其中有些作品的具体创作年代已很难查证,什么时候能够补全作品名录、查证清楚作品创作时间是笔者的心愿。

⑥蔡仲德:《中国音乐美学史资料注释(上册)》,人民音乐出版社,1995,第44页。

⑦军驰、李西安:《民族曲式与作品分析》,音乐出版社,1964,第21页。

⑧胡登跳:《圣潭烟云 神龙飞舞——丝弦五重奏《跃龙》创作谈》,载《音乐爱好者》,1990年第2期,第10~11页。

⑨【鹤吃食】,鼓牌名称,其特点以始终细排,时而夹有鼓边与鼓心重击之音,同一乐句用同一种节奏变化,但以鼓中和鼓边来回滚击互成对比,大都由各对互成音色对比的乐句重复多次构成。大部分鼓边与鼓心上重击之音,不规则地有时在上半拍上出现,有时在下半拍上出现,象飞禽啄食时所发剥喙之声。可参见钱建栋文《民间音乐的璀璨明珠——纪念朱勤甫先生诞辰一百周年》,载《人民音乐》,2003年第6期。

⑩同⑨。

⑪同⑨。

⑫同⑨。

⑬同⑨。

⑭杨青:《拓宽中国民族室内乐的表现空间》,载《人民音乐》,1999年第8期,第4页。

⑮网易,《太阳照常升起》:一部非正常电影[EB/OL].(2007-9-19)[2008-3-25]http://ent.icxo.com/htmlnews/2007/09/19/1193304.htm.

⑯胡登跳:《“A”的回荡遐思无穷——<A的随想>创作谈》,载《音乐爱好者》,1992年第1期,第13页。

⑰丁善德:《序——胡登跳丝弦五重奏曲选》,人民音乐出版社,1991。

⑱鲁迅:《文化偏至论》[EB/OL].(2009-11-18)[2011-5-20]http://www.douban.com/group/topic/8710841/.

⑲杨荫浏:《国乐前途及其研究》,载《中国音乐学》,1989年第4期,第4页。

⑳胡登跳:《土·新·情——我对中乐作品中关于中国风格的认识》,载《人民音乐》,1989年第3期,第3页。

㉑张小忠:《从问答境域通向心灵的自我认识——试论柯林武德的史学思想》[EB/OL].(2005-12-13)[2008-3-21]http://www.zisi.net/htm/ztzl/sxll/2005-12-13-34600.htm.