2018年9月27日,农历八月十八,正值一年一度的钱塘江观潮日。浙江音乐学院作曲与指挥系六位教师共同创作的民族管弦乐组曲《钱塘江音画》在浙江音乐学院大剧院首演,王甫建指挥中国广播民族乐团和浙江音乐学院国乐系师生联袂演绎。作为国家艺术基金2018年度大型舞台剧和作品资助项目,这套组曲自诞生后,在杭州、北京等地巡演八场,掀起了阵阵钱江浪潮。

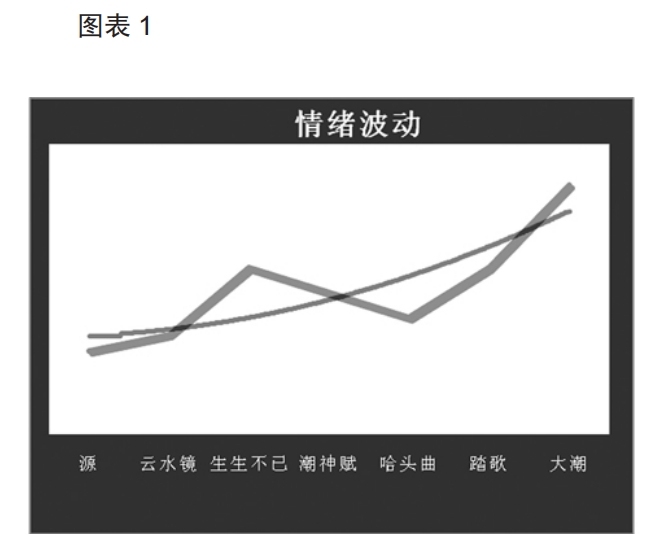

《钱塘江音画》的七个乐章分别是《源》(郭鸣曲)、《云水镜》(王云飞曲)、《生生不已》(张莹曲)、《潮神赋》(李璃曲)、《哈头曲》(朱慧曲)、《踏歌》(张泽艺曲)、《大潮》(王云飞曲)。作品以"钱塘江"为题材,融入多媒体投影为背景,将钱塘江的自然景观和历史人文串成一幅幅生动的交响画卷。

郭鸣的《源》作为音乐会的开场曲,结构上呈现出三部性原则,作品在引子中运用点描的技法对齐奏后的空白进行填补,这种手法类似于中国传统书画艺术中的“留白”与“补白”。第一部分中稳健的步伐性节奏引导着音乐的流动方向,短小简约的音型通过在不同音区、不同乐器组之间不断地扩充发展为线条,再经过线条之间相互交织模仿,宛如源之涓涓细流,潺潺流过。中部刚开始梆笛与曲笛在拉弦组乐器和竖琴快速六连音音型的铺垫下齐奏出宽广的旋律,如果说第一部分是点滴汇聚、潺潺细流的小溪,那么此处便是汇聚之后的一波江水,舒展而平静。再现部为缩减再现,简单回顾了第一部分的内容,以“ppp”弱力度开放终止于升C-升F-B-E-A-D-升G(该和弦为A大调音阶纵向处理)上。作为《钱塘江音画》的第一首,作品整体上以简约细腻的手法为整场音乐会铺放衬垫,给其后的作品留足大把泼墨的空间,也使得组曲在宏观结构上有一种由弱至强的情绪递进。

王云飞的《云水镜》以著名景致“白云源”的云水为题材,音乐伊始的情绪(力度为pp)和音高(开始于D-A纯五度音程,与《源》纵合化的和弦呈主属关系)承接了《源》的结尾,这显然是两位作曲家的精心设计。中部乐队圣咏式和弦与分解音型铺设出和声背景,温婉的竹笛与人声协奏出民族性调式旋律,两者时而交糅,时而分离,哀恸而深情,在裁云剪水间描绘出云中有水、水中映云的景观画面。作品整体没有情绪较为激动的高潮,始终以一种清柔淡雅的笔墨缓缓挥洒,将竹笛、人声、乐队之间的协奏作为载体,运用描绘写实的手段,将自然风光于音画的形式呈现,在委婉、含蓄、飘逸、朦胧的音乐中寻求清幽、超脱的境界。

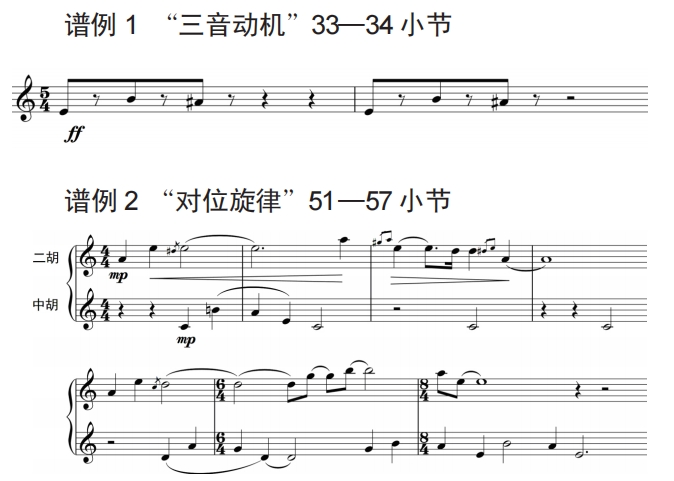

张莹的《生生不已》是为二胡和乐队而作,在结构上呈现出二分性的特点,作品以三音动机E-B-升A(谱例1)为核心,通过不断地延展与扩充,逐渐发展为伴有对位声部的长线条旋律(谱例2),主旋律在二胡这件富有歌唱性的乐器上被展现得淋漓尽致,略带哭腔的音色为作品增添了一丝悲壮,对位旋律在中胡上协助竞奏,两条旋律此起彼伏,相得益彰。

作品的后半部分运用大量切分节奏和固定音型反复,以获得音乐进行的不稳定性与动力性,通过打击乐步伐性节奏与律动性节奏交替的方式,营造出劳动人民欢歌载舞的丰收场景与勇立潮头的精神风貌,作品在接近尾声时,乐队与二胡的交替竞奏将音乐会带入了一个小的“高潮”。

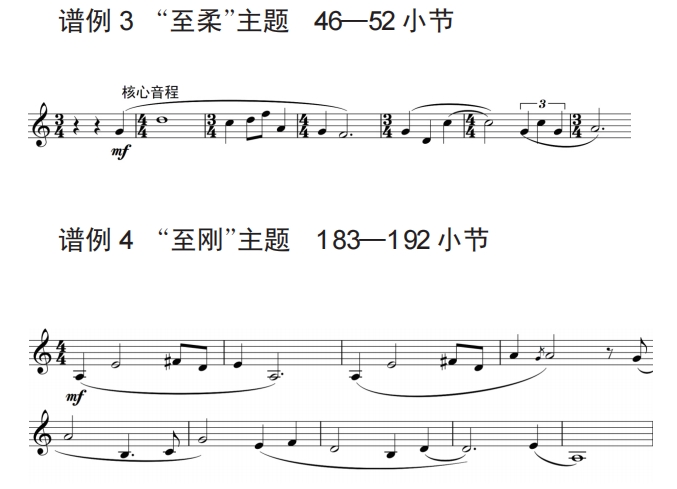

李琚的《潮神赋》取材于祭祀钱塘江潮神的传统信俗活动,音乐极力刻画了水的至柔、至刚两种音乐性格,并在两种性格中流转穿梭。作品以粗狂原始的音响进入,升腾出祭祀祈福中庄重肃穆的敬畏意向,为整首作品铺陈了宏观背景。之后经过竖琴的拨奏,水的“至柔”主题(见谱例1)应运而生,由梆笛在A角调式上奏出,节拍上采用混合节拍使得重音游离,以空灵的音色、婉转的韵律让音乐翩翩起舞。接着情绪由温婉舒展逐渐转向热情奔放,水的“至刚”主题(见谱例2在各声部的陈设准备中由中音和次中音唢呐齐奏而出,随即又在梆笛、弹拨组、拉弦组上分别陈述,相比于水的“至柔”,两者在音高上均采用纯五度作为其核心音程,虽然是一本同源之法,但在性格上却迥然相异,究其原因,“至刚”主题在节拍(4/4拍)、音型(连续的三连音音型)、配器(吹管乐和打击乐的衬托)等综合因素上的变化,使得其呈现出与“至柔”主题完全相对的雄伟庄严的性格。作曲家对水两种性格的设计,犹如辽阔而孕育生机的江河,以至柔的汇聚,驰骋为惊天动地的至刚之力,这种基于现实又超脱现实的创作意图,在引商刻羽中描摹出神秘与浪漫、细腻与顽强、柔软与刚毅。

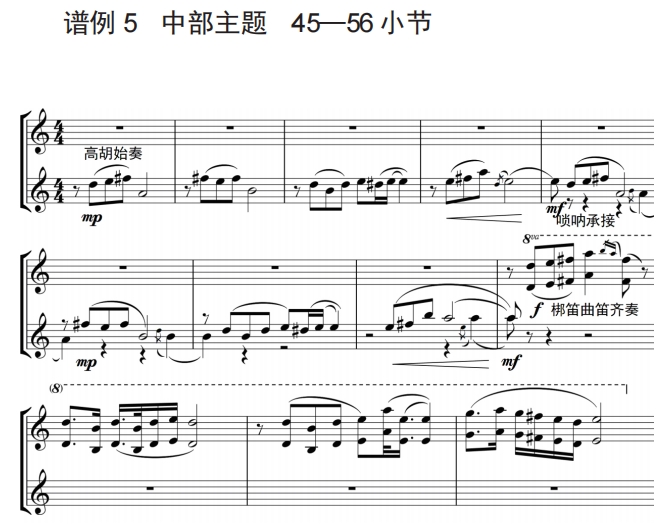

朱慧《哈头曲》的创作灵感来源于“车水号子”,车水号子又名哈头歌。乐曲伊始,唢呐便齐奏出号角似的音调,犹如潮水涌动,与李璃在《潮神赋》开始处所用手法有着异曲同工之妙。在接近高潮时,长达12小节的旋律按照4+4+4的句法分别在高胡、唢呐、竹笛上奏出,通过旋宫转调,旋律音列始终保持在D宫的调域,其调式调性却经历了E角—A徵—E角。该旋律委婉而动情,若要从西方作品中寻找一条与之对应的旋律,我想柴氏的交响幻想曲《里米尼的弗朗契斯卡》中部主题是个不错的选择,两者在其调式旋法上均具有各自民族的特征,只是在情绪上《哈头曲》更加欢快舒畅,而后者则更为哀婉忧郁。

张泽艺的《踏歌》选用了音量不占优势但文武兼备的琵琶作为独奏,充分施展了这件乐器的各类演奏法,使其不仅具有细腻的抒情性,同时也获得强烈的爆发力。作品始终由琵琶独奏贯穿,以不同的姿态与乐队互动对话,前半部分承接的温婉抒情,经过中部“对话、相执、高歌”等部分推向高潮,为其后的《大潮》递呈磅礴之力,起到了良好的“桥梁”作用。

王云飞的《大潮》是音乐会的压轴之作,同时也是最富有戏剧性的一首。作品在和声上采用五声音阶特性七和弦——小七和弦确立调域,并运用四度和声增其韵味。引子中,弹拨组的三连音音型与拉弦组的十六分音流构成了“三对四”的节奏错位,节奏的错位加强了音乐的推动力。短促的四音音型不断地重复模进,而后又在不同声部模仿叠置。值得一提的是,作品最后留给两位打击乐手的华彩段,通过多种节奏糅合与力度对比,给听众以听觉和视觉上的冲击,将《钱塘江音画》带至最后的高潮。

综览七个乐章,不仅在主题音调层面有机统一,整体情绪的布置也是由弱至强,形成层层推进的音响浪潮。集体创作最惹人诟病的,往往是风格差异问题。通过上文的分析,可以看出七个乐章衔接自然、内在统一。很难相信,这几位作曲家的年龄差距是从“60后”到“80”后之大。一年前,浙江音乐学院(下简称“浙音”)作曲家群体已经以“吴越新韵”之名,由“新西兰三重奏”全国巡演并出版发行了九部钢琴三重奏新作,笔者听罢感慨道:“每部新作都展现出独一无二的个性,并未拘泥于任何规则之中,可以听出作曲家们‘随心所欲'般的自由创作状态。如果一定要找出除体裁之外的另一共性的话,那就是这些新作都有一股朝气蓬勃的青春力量。”①如今,这个群体又以大型民族管弦乐的形式创作出截然不同的新作,这种整体创作的效率与水准,不仅显露了新锐专业音乐院校的自信与胆魄,更体现出这批“浙音”作曲家在创作之路上不断求索的精神。

整套《钱塘江音画》持续近两个小时,从各地巡演情况看,纯音乐与多媒体的融合深受广大听众欢迎。当然,这在很大程度上与国家艺术基金的资助有关——项目支持艺术家们的采风、创作和巡演,同时也要求创作者处理好艺术性和可听性之间的关系,以满足百姓大众的审美需求。六位作曲家在个体与集体之间把握住了一个平衡点,以民族管弦乐作为载体却又不固守传统范式,在探求个性音乐语言的同时又兼顾了地域性风格,无论是写实性地描绘自然风光,还是叙事性地讲述人文历史,均凸显出独特的江南气质与韵味,进而弥合了各类音乐体系的罅隙,可谓“有形有神,形神兼备”。

必须指出,创表过程中依然存在一些缺憾。本场音乐会的特色在于多媒体的视觉影像阐释音响内涵,这是音乐发展的一大趋势,但《钱塘江音画》的部分动画制作受到了许多观众的“吐槽”,如于庆新先生在研讨会上所说:“前面6首大潮自然景观的多媒体画面给了我无限的遐想,但最后一首却展示出各种高楼大厦的杂乱画面,这种贴标签式的做法,反而对观众的审美造成了极大的干扰。”由此可见,通过多媒体技术可以将抽象的音乐更加具象,也大大扩展了作品的表现力,但同时又不能太过于具象,反而限制了观众的想象。其次,担任主奏的中国广播民族乐团演奏水准很高,但由于排练时间紧张,直到首演当天排练时,指挥还在纠正打击乐的节奏问题,乐队也会偶尔暴露出对作品不够熟悉等问题,因此首演并未展现出最佳效果。在新作品首演之前,作曲家、指挥家、演奏家之间的充分交流非常必要。国家艺术基金能否给项目提供更多的回旋空间?演奏团体能否给予原创新作更多的打磨时间?前前后后诸多因素会对新作质量产生直接影响。

在迎来改革开放四十周年之际,“浙音”作曲家群体以《钱塘江音画》向时代献礼,充分展现了钱塘江悠久的历史传承、如画的自然景观、厚重的人文底蕴和磅礴的现代文明,这在立意上是成功的,正如郭鸣所说:“我们要用音乐说‘杭州话’。”值得注意的是,在《钱塘江音画》首演后不到一个月,多媒体交响乐《良渚》由浙江交响乐团首演于“浙音”大剧院。在人杰地灵的浙江大地上,具有这般规模和水准的音乐创作还前所未有,这两部扎根本土人文元素的交响作品无疑标志着一个新时代的开启。我们有理由相信,浙江的作曲家们可以创作出和这里的瑰丽山水画卷相匹配的音乐作品。

①李鹏程《举杯邀明月对影成三人——浙江音乐学院作曲与指挥系教师新作品音乐会听后》,《音乐周报》2017年5月3日B8版。