“古人论筑,莫衷一是。”①在考古出土古乐器筑之前,人们对这种先秦到秦汉时期流行的乐器一直颇有争议。自1972年至1993年,随着考古多处发现筑的实物和图像资料后,这种古老的乐器终于可以得以解读,而文献中关于筑混乱不清的记载,也有望得到梳理和校正。据笔者统计,近年来与筑有关的研究文章已有六十余篇,但尚未见以筑的音乐史料为研究对象的专论。笔者结合当前学界对筑的研究成果,以考古资料为旁证,通过查找与筑有关的音乐文献,梳理筑的发展脉络,以期达到对筑的系统认知并探索其演变问题。根据筑的音乐文献,本文将其划分为三个阶段来阐述:第一个阶段为先秦时期,第二个阶段为秦汉至南北朝之前,第三个阶段为隋唐至宋代。古代筑的文献繁复,在本文的梳理中,诸如后世引述前朝文献的重复内容不再——枚举,以下分述之。

一、先秦时期

秦始皇一统天下,一把火烧掉了先秦六艺著作。后世刘邦建立汉朝,只能派使者到各地收集资料,寻残篇遗简。先秦时期与筑相关的文献较少,今日可见的文献有三条,为“苏秦游说秦宣王”“渑池之会”和“荆轲刺秦”三则事件。

其一,“苏秦游说秦宣王”出自《战国策·齐策一》:“苏秦为赵合从,说齐宣王曰:临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴……”②《战国策》在流传中经历了数个版本,西汉时刘向进行了整理,东汉时高诱曾为之作注。该书流传到北宋时,正文和注解已有散佚,曾巩为之作了校补。南宋时,出现了两个版本,一是姚宏的续注本,二是鲍彪的重定次序的新注本。元代吴师道在鲍本的基础上又作了补正。苏秦说齐宣王时间在公元前333年,因此如果这条记载可靠,可知那时筑在临淄已是司空见惯的乐器。但根据史学家缪文远的研究,《战国策·齐策一》的这条记载似为后人依托之作③。冯洁轩先生认为,从音乐史的角度看,筑第一次在文献中出现便已普及到如此程度过于离奇,令人难以置信。④因此,在这条记载不能确认真伪的前提下,在考证筑的流行时间和地域时应仅做参考,不可作为关键的依据。

其二,“渑池之会”是战国时期重要的历史事件,秦昭襄王想集中力量攻打楚国,为免除后顾之忧,主动与赵国交好,约赵惠文王会于渑池(今河南省渑池县)。这条与筑有关的材料出自南北朝刘义庆《世说新语》引《史记》曰:“廉颇者,赵良将也……后秦王使赵王鼓瑟,相如请秦王击筑。”⑤由于《史记》原书及其他后世史料均记载为“击缶”,《世说新语》又是小说笔记,故此条文献也不足为据。

其三,“荆轲刺秦”出自《史记·刺客列传》⑥,学界一般认为这条文献为史实材料,可以确信。有关筑的部分摘抄如下:

荆轲嗜酒,日与狗徒及高渐离饮于燕市,酒酣以往,高渐离击筑,荆轲和而歌于燕市中,相乐也……居顷之,会燕太子丹质秦亡归燕……太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道,高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为羽声慷慨,士皆瞋目,发尽上指冠……其明年,秦并天下,立号为皇帝。于是秦逐太子丹、荆轲之客,皆亡。高渐离变名姓为人庸保,匿作于宋子。久之,作苦,闻其家堂上客击筑,彷徨不能去,每出言曰:“彼有善有不善。”从者以告其主,曰:“彼庸乃知音,窃言是非。”家丈人召使前击筑,一坐称善,赐酒。而高渐离念久隐畏约无穷时,乃退,出其装匣中筑与其善衣,更容貌而前。举坐客皆惊,下与抗礼,以为上客。使击筑而歌,客无不流涕而去者。宋子传客之,闻於秦始皇。秦始皇召见,人有识者,乃曰:“高渐离也。”秦皇帝惜其善击筑,重赦之,乃曜其目。使击筑,未尝不称善。稍益近之,高渐离乃以铅置筑中,复进得近,举筑朴秦皇帝,不中。於是遂诛高渐离,终身不复近诸侯之人。

从上文我们可以提炼出有关筑的信息。其一,据“燕太子丹质秦亡归燕”事件(公元前232年),可推测筑产生的历史下限时间。冯洁轩先生将荆轲与高渐离“击筑和而歌于燕市”的时间定为公元前233年⑦,笔者对此认同。其二,筑为伴奏乐器,高渐离为击筑高手,筑的演奏调式已有令人悲慨的“变徵之声”和激昂振奋的“羽声”两种。其三,宋子原属中山国,后被赵国吞并。过去的研究多认为其时筑乐流行于燕、赵之地,而未将秦纳入范围。从秦皇爱筑乐和秦国库府中有击筑乐俑的记录可知,至晚在战国末期秦国也是筑乐流行的地区。应当指出,文献中未记载的南方地区不一定就没有筑的流传。

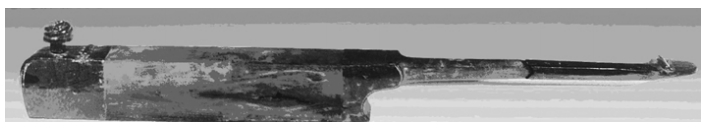

这三条文献都未写明筑身的材料与形制。日本学者林谦三认为:“筑槽里灌铅,以代棍棒,其形非竹筒状不可。筑是竹身,当然就要想象是以毛竹为槽的乐器。”⑧林谦三先生对“筑是竹身”的认识,源于其认为弦乐器起源于中国南方或南亚的竹管琴。然而,有筑槽的未必是竹制,木制的筑体同样可以放置铅块,汉代出土的五弦筑就是木制(见图1),其共鸣箱槽内足够放置大量的铅块。

二、秦汉至南北朝时期

1993年,西汉长沙王室墓中出土了实用乐器筑,为这一时期有关筑的音乐文献研究提供了依据。有关古筑的形制记载也始于汉代,在经历过后世数次的传抄后,不免发生书写的讹误或后人曲解其意。黄翔鹏先生曾感慨:“总是乐工之学难传,动辄贻误一两千年。”⑨以下将这一阶段的相关文献分为筑的形制和流传两个方面进行探讨。

图1 长沙渔阳王室墓出土的五弦筑⑩

(一)筑的形制

1.“竹曲”之辨

最早描述筑形制的是东汉经学大师许慎,其在《说文解字》中对筑有作解释:“筑,以竹曲,五弦之乐也。从竹、从巩;巩,持之也。竹亦声。”段玉裁注曰:“‘以竹曲’不可通。……高注《淮南》曰:‘筑曲二十一弦。’可见此器累呼之名筑曲。……今审定其文,当云‘筑曲以竹鼓弦之乐也’。”⑪张舜徽《说文解字约注》卷九《筑》释之曰:“丁福保曰:‘慧琳《一切经音义》卷六十二引《说文》:“以竹击之成曲,五弦之乐。”盖古本如是。……今二徐本夺“击之成”三字宜补。’丁说是也。”⑫今查《一切经音义》卷六十二《丝筑》释之曰:“《说文》……云:‘以竹击之成曲,五弦之乐。’”⑬因此,许慎关于筑的完整记载应为:“筑,以竹击之成曲,五弦之乐也。从竹、从巩;巩,持之也。竹亦声。”

2.“似琴、似瑟”之辨

王利器《风俗通义校注》:“《史记·高记》正义、《汉书·高记》下注引应劭,《文选》荆轲《歌》注引应劭《汉书注》,唐写本卢藏用《春秋后语注》引应劭,《急就篇》王应麟《补注》引应劭,并云:‘筑状似琴(一作‘瑟’)而大,头安弦,以竹击之,故名曰筑。’……当据应注以补之也。”⑭后世文献引应劭语,有“筑似琴”“筑似瑟”这两种说法,今对比同时期的考古资料可知,先秦时期瑟已为全音箱式,筑和琴仍都是半音箱式(见图2),故应为“筑似琴”。

3.弦数之辨

与筑身的形制一样,筑的弦数自汉代传抄下来的文本,记录的数目也不一致,主要有许慎《说文解字》中的“五弦”和高诱《淮南子注》中的“二十一弦”两种说法。⑮从当前考古成果来看,只见到五弦筑一种,与许慎记载一致。黄翔鹏、冯洁轩两位学者认为高诱版本的“二十一弦”,应系古代文书竖写过程中“五”字的讹作。⑯参考当前出土的实用筑的形制,其在首、尾各有五个弦孔,笔者认为文献所记确应为五弦。

结合考古实物,可知先秦时期筑的形制是以木制胎,有五弦。器型细长,一端为半箱式共鸣箱,与当时的琴相似;另一端有长柄,可一手握持,另一只手用竹片击弦成曲。

图2 曾侯乙墓十弦琴⑰

(二)筑的流传

《汉书·卷一·高祖本纪》记载高祖刘邦平定淮南王英布,在回京途中路过故乡沛县,击筑而唱《大风歌》:“悉召故人父老子弟佐酒,发沛中儿得百二十人。教之歌。酒酣。上击筑自歌曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。高祖乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下……戚夫人侍儿贾佩兰,后出为扶风人段儒妻。说在宫内时,见戚夫人侍高帝,常以赵王如意为言,而高祖思之,几半日不言,叹息凄怆,而未知其术,辄使夫人击筑,高祖歌《大风诗》以和之。”⑱这条信息的重要性在于其不仅告诉我们当时筑乐流布的新地域和社会层次,还透露出以皇帝这样拥有权势的个人爱好会影响到整个社会的音乐文化风气。不仅汉高祖爱击筑,戚夫人、景帝之子刘勃、东汉光武帝都在不同场合有过击筑的记载。⑲黄翔鹏先生认为,“击筑而歌”作为“丝竹更相和”的一种早期配合出现于市井酒肆,但进入王侯宫廷以后,筑的作用就在相和歌和清商乐的歌舞伎音乐中占有一席地位了。⑳这种地位体现在它已成为天子下葬礼仪规定的必备物品,《后汉书》卷九十六礼仪志第六:“钟十六,无虡。镈四,无虡。磬十六,无虡。埙一,箫四,笙一,篪一,祝一,敔一,瑟六,琴一,竽一,筑一,坎侯一。”㉑汉代以后,中国经历了长期的纷争动荡,北方民族南下对中原地区传统音乐文化造成了极大的影响。《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》描述弁辰国“有瑟,其形似筑”㉒。朱国伟博士认为如果这段记载不错,三国筑的形制已有变化,很可能筑的改制在东汉时期已经发生。㉓考虑到应劭作《风俗通义》之后,后世流传版本中就有“筑似瑟”的讹误,《三国志》的作者陈寿为蜀人,未必亲自见过弁辰国的瑟,因此尚不能断言这时的筑已做改制。但到了南朝,《古今乐录》记载:“王僧虔《大明三年宴乐技录》,平调有七曲……其器有笙、笛、筑、瑟、琴、筝、琵琶七种。”㉔可知刘宋时期,筑这种乐器已被用于平调曲中,由先秦时期的独奏乐器成为乐队中的一员。《乐书》曰:“古之人作乐,声应相保而为和,细大不榆而为平,故用大琴必以大瑟配之,用中琴必以小瑟配之,然后大者不陵,细者不抑而五声和矣。”㉕先秦五弦筑因其形制为半箱式共鸣箱,整体狭长,导致其音响偏低。为了适应乐队合奏,筑这种乐器可能在当时已做了形制上的调整。这种情况延续至北魏,杨街之《洛阳伽蓝记》记载:“正光中,雍为丞相,……入则歌姬舞女,击筑吹笙,丝管迭奏,连宵尽日。”㉖因此,从文献看来,先秦时期的五弦筑很可能在汉代以后就发生了改革。

三、隋唐至宋代时期

隋朝结束了中国长达百年的分裂局面,重新建立起统一的国家。隋文帝在传统礼乐思想的影响下,好古雅乐。开皇九年平陈后,隋文帝得到了南朝清商乐,称赞其为“华夏旧声”,遂于太常设清商署来管辖,并去掉哀怨的成份,以新定律吕更造乐器,其中就包括了筑。《隋书·音乐志》记载:“其乐器有钟、磬、琴、瑟、击琴、琵琶、箜篌、筑、筝、节鼓、笙、笛、箫、篪、埙等十五种,为一部。”㉗新律吕下的乐器筑,形制已完全不同于五弦筑,《隋书》又记载:“筑,十二弦。”从今日出土的五弦筑来看,手持式的筑弦数不会高于五弦,否则一手无法把持筑柄按弦,因而推测隋朝时的筑已非手持式。

隋唐更替,唐朝初期沿用了隋朝的制度,筑仍是清商乐使用的乐器之一。《新唐书·礼乐志》记载:“《清商伎》者,隋清乐也。有编钟,编磬、独弦琴,击琴、瑟、奏琵琶、卧箜篌、筑、筝、节鼓皆一;笙、笛、箫、篪、方响、跋膝皆二。歌二人,吹叶一人,舞者四人,并习《巴渝舞》。”㉘唐高宗时期,张文收作《景云河清歌》,筑被使用在燕乐中。“高宗即位,景云见,河水清,张文收采古谊为《景云河清歌》,亦名燕乐。有玉磬、方响、扫筝、筑、卧箜篌、大小箜篌、大小琵琶、大小五弦、吹叶、大小笙、大小觱篥、箫、铜钹、长笛、尺八、短笛,皆一;毛员鼓、连鞉鼓、桴鼓、贝,皆二。每器工一人,歌二人。工人绛袍,金带,乌鞾。舞者二十人。”文宗继位后好雅乐,筑也被使用在雅乐里,不仅皇帝可使用,“功高者”也经常被赏赐用乐。“诏太常卿冯定采开元雅乐制《云韶法曲》及《霓裳羽衣舞曲》。《云韶乐》有玉磬四虡,琴、瑟、筑、箫、篪、籥、跋膝、笙、竽皆一,登歌四人,分立堂上下,童子五人,绣衣执金莲花以导,舞者三百人,阶下设锦筵,遇内宴乃奏。谓大臣曰:‘笙磬同音,沈吟忘味,不图为乐至于斯也。’自是臣下功高者,辄赐之。”唐杜佑《通典》曰:“筑不知谁所造也,唯云高渐离善击筑,汉高祖过沛所击。《释名》曰:‘筑,以竹鼓之也。’按今制似筝,细项。身长四尺三寸,项长三寸,围四寸五分,头七寸五分,上阔七寸五分,下阔六寸五分。”㉙由此可见,唐代的筑已确然为平放之式的形制。唐朝时期,许多乐器的形制相比秦汉时期有了明显变化,秦汉时期的楚式半箱琴已变为全箱式,筝身体变宽、弦数增多。这些乐器的变化并非一蹴而就,与前朝的礼乐变革不无关系。

宋代承唐乐制,乐器筑仍在使用。陈旸《乐书》卷一百四十六记载:“筑之为器,大抵类筝,其颈细,其肩圆,以竹鼓之,如击琴然。又有形如颂琴,施十三弦,身长四尺二寸,颈长三寸,围四寸五分,首长广七寸五分,阔六寸五分。品声按柱,左手振之,右手以竹尺击之,随调应律焉。”㉚陈旸除了记录两种筑的说法,还绘制了一幅击筑的图。黄翔鹏先生认为此处的“颂琴”,即是如曾侯乙墓、马王堆三号墓中出土的半箱式琴,秦汉之筑时所言的“细颈”,到了唐宋时期已附会做成了筝首处的一段凹弧状的槽㉛。冯洁轩先生指出,陈旸所画的这种筑只是在当时的筝“脖子”上挖出弧形,做出一个“细项”,与今日所言的古代的筑完全不同。这种根据“如筝、细项”的信息臆造出来的筑根本没有生命力,并不用多久就被历史抛弃了。㉜陈旸所描绘筑的形制与唐代杜佑所述几乎如出一辙,但却说像颂琴,让人怀疑其时是否还存在两种筑式。按以上所言,隋朝时如筝之筑有十二弦,到了宋代又增加一弦,变为十三弦。到了北宋崇宁四年(公元1105年)制定“宫廷雅乐”,经宋徽宗定名为“大晟乐”,大晟乐制定后,《宋史》记“既罢筝、筑、阮,丝声稍下”㉝。这标志着筑正式退出宫廷雅乐。在明清文献中,筑多作为一种意象被文人使用在诗词中。宋代《古今合璧事类备要》书中记载了一种叫的乐器:“形如瑟,两头具方,七弦七柱,以竹润其端而轧之。”㉞到了明代莆田人姚旅《露书》中,又有记载:“形似筝,筝十四弦,九弦。筝长今尺五尺,三尺五寸,以文锌为之。俗云:‘筑也。’但筑旧云‘以竹击之。’今用桃枝擦松香,以右手锯之稍似击形耳。岂其法渐变,与曾在关中索人鼓之,其音最凄人,燕市卖香者多置此于高台上,令童子鼓之以招人听之,犹有渐离之遗风焉。”㉟项阳先生认为这种轧筝类的,为击弦乐器筑向轧弦乐器转变的一种形态,虽然筑在宫廷消失,但在民间改头换面,以轧筝类的形态继续流传下去㊱。又有《清续文献通考》:“筑,十三弦,形如衣襟,弧面中高一寸九分,头阔四寸六分,尾阔二寸一分五厘,通长二尺六寸四分,头至襟间长九寸五分,襟至尾间长一尺六寸九分。外弦长二尺三寸五分,里弦长六寸二分五厘。左手握其项,置尾肩上,右手执竹尺,抹松脂轧之。”㊲这种扛在肩上演奏的“筑”,形制已与今日山东青州流传的挫琴、河南舞钢的轧琴、福建的文枕琴等十分相像,只是借用了筑的历史名称罢了。

结语

从前文的分析可知,古乐器筑的历史文献,包含其起源、发展与演变的重要信息,归纳如下:

1.由“燕太子丹质秦亡归燕”事件,可以推定先秦古筑的产生不晚于公元前233年,已在燕、赵、秦等地流传;在汉高祖刘邦的影响下,汉代筑乐盛行;宋代“大晟乐”的制定(公元1105年),标志着筑这种乐器正式退出宫廷雅乐,并逐渐失传。

2.古筑的形制先后或有两种,一种为先秦两汉时期的手持式五弦筑,这种筑在汉代以后形制发生了变化,并在隋唐时期演变为另一种形制——平放式的十二弦筑,至宋代这种平放式筑增为十三弦。

3.作为与先秦相和歌同时期出现的筑乐,可以演奏变徵之声和羽声等不同曲调。在汉代时期筑可与其他乐器合奏使用,南朝时期筑进入平调乐队,成为清商乐中平调曲所用乐器之一,并延用到隋唐时期。唐代后期筑被用于雅乐,直到宋代“罢筝筑阮”后才停止在宫中使用。

综上,筑乐从先秦至宋代之间并未长期消失,其重要变化应是在汉代以后至南北朝之间,筑的形制从手持式演变为平放式,并逐渐由五弦增至十三弦。以此为依据,则可解释历史上不同时期的文献对筑的描述不同之缘故。虽然史料并未直接告诉我们筑从手持式变为平放式的具体原因和时间,但这种变化背后必然包含着民族间的音乐文化交流、朝代更替引起的社会变迁和新的礼乐制度制定等诸多因素。另外,作为先秦清商乐中平调乐队使用的乐器,五弦筑因其仅有五弦,音响性能有限,故被认为是当前探索平调曲重要的突破口。这些问题值得我们继续深入探究。

①柳羽《考筑》,《音乐研究》1987年第1期,第103页。

②[汉]高诱注《战国策》,北京:商务印书馆1958年版,第69页。

③缪文远《战国策考辨》,北京:中华书局1984年版,第94页。

④冯洁轩《中国最早的拉弦乐器“筑”考》(上),《音乐研究》2000年第1期,第16页。

⑤[南朝]刘义庆《世说新语》,济南:齐鲁书社2007年版,第138页。

⑥[汉]司马迁《史记》,长沙:岳麓书社1988年版,第159—173页。

⑦同④,第15页。

⑧[日]林谦三《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年版,第132页。

⑨黄翔鹏《秦汉相和乐器“筑”的首次发现及其意义》,《考古》1994年第8期,第724页。

⑩图片源自《中国音乐文物大系Ⅱ·湖南卷》,郑州:大象出版社2006年版,第223页。

⑪[汉]许慎《说文解字注》,上海书店出版社1992年版,第867页。

⑫张舜徽《说文解字约注卷九》,郑州:中州书画社1983年版,第29页。

⑬[唐]慧琳《一切经音义》,台北大同书局1985年版,第1377页。

⑭王利器《风俗通义校注》,北京:中华书局1981年版,第300页。

⑮[汉]高诱注《淮南子》,上海书店出版社1986年版,第365页。

⑯黄翔鹏《秦汉相和乐器“筑”的首次发现及其意义》,《考古》1994年第8期,第724页;冯洁轩《中国最早的拉弦乐器“筑”考》(上),《音乐研究》2000年第1期,第19页。

⑰图片源自《中国音乐文物大系·湖北卷》,郑州:大象出版社1999年版,第279页。

⑱[汉]班固《汉书》,杭州:浙江古籍出版社2000年版,第17页。

⑩[汉]赵晔《东观汉记》,济南:齐鲁书社2000年版,第5页。

⑳黄翔鹏《秦汉相和乐器“筑”的首次发现及其意义》,《考古》1994年第8期,第725页。

㉑[南朝]范晔《后汉书》,北京:团结出版社1996年版,第1031页。

㉒[晋]陈寿《三国志》,天津古籍出版社2009年版,第482页。

㉓朱国伟《汉代乐器形制演变考察之三:筑》,《乐器》2019年第2期,第32—35页。

㉔[宋]郭茂倩《乐府诗集》,上海古籍出版社2016年版,第405页

㉕[宋]陈旸《乐书·卷七·礼记训义》,清文渊阁四库全书本。

㉖周祖谟《洛阳伽蓝记校释》,北京:中华书局1963年版,第137页。

㉗[唐]魏征《隋书·志第十·音乐下》,北京:中华书局1973年版,第378页。

㉘[宋]宋祁、欧阳修《新唐书》,北京:中华书局1975年版,第470—478页。

㉙[唐]杜佑《通典》,北京:中华书局1984年版,第753页。

㉚[宋]陈旸《乐书·卷一百四十七·乐图论》,清文渊阁四库全书本。

㉛同⑨,第722页。

㉜冯洁轩《中国最早的拉弦乐器“筑”考》(下),《音乐研究》2000年第2期,第54页。

㉝[元]脱脱等《宋史》,北京:中华书局2000年版,第2031页。

㉞[宋]谢维新《古今合壁事类备要》,上海古籍出版社1992年版,第2790页。

㉟[明姚旅《露书》,福州:福建人民出版社2008年版,第188页。

㊱项阳《筑及相关乐器析辨》,《音乐探索》1992年第3期,第17页。

㊲[清]刘锦藻《清朝续文献通考·卷一百九十四乐考七》,民国景十通本。