摘 要:传统乐器是是经过慢长历史时期承传下来的人类文化财宝,也是民族精神延续的血脉。传统乐器具有强烈的时代性和民族性,这与当时的生产方式、生活条件、地理环境,以及人们的审美意识有着密切的联系,时代的发展和现代人审美意识的转变,冲击并推动了传统乐器的改革。如今,许多传统乐器经过改革以新的面貌被投入到音乐创作中。然而,任何事物都是一分为二的,乐器的改革给传统乐器带来许多益处的同时也带来一些负面影响,本文试以朝鲜族传统乐器伽倻琴为例,从本民族的审美意识出发,对改革之后乐器的得失进行初步探讨。

伽倻琴是从朝鲜半岛传流过来的朝鲜族古老的传统乐器,已有一千多年的历史。据记载伽倻琴是在公元500年左右,朝鲜伽倻国的国王仿中国的古筝而制造的。据朝鲜史籍《三国史记》记载:

伽倻琴,亦法中国部筝而为之。(中略)伽倻琴虽与筝制度小异,大概似之。《新罗古迹》云:伽倻国嘉实王见唐之乐器而造之。王以谓诸国方言各异,声者岂可一哉?乃命乐师省热县人于勒造十二曲。[1]

传统伽倻琴有两种:一种叫做正乐伽倻琴,另一种叫做散调伽倻琴。正乐伽倻琴用来演奏正乐,正乐是指朝鲜古典宫廷音乐,具有“正大光明”、“崇高威严”之意。散调伽倻琴用来演奏散调或其它民俗音乐,它是伽倻琴名人金昌祚于19世纪末最初确立“散调”这种音乐体裁后为了适应演奏散调和其它民俗乐而制作的。[2]两种伽倻琴在形制、音乐以及在演奏法上具有各自不同的特点。

现在普及通用的伽倻琴为25弦伽倻琴,它是在若干世纪的流传中,吸收其他民族乐器的优点,经过改革而制成的,其形制从散调伽倻琴的12弦先后递增为13、15、18、21、23、25弦。伽倻琴由于音色优美、音韵独特而深受欢迎,已成为朝鲜族代表乐器之一。伽倻琴可独奏、重奏、弹唱,在民族管弦乐队中也起着重要的作用。

一、改革前后的伽倻琴

1.改革前的伽倻琴

上图为改革前的传统伽倻琴(散调伽倻琴),它由琴框、面板、琴柱和琴弦构成。琴身长约152厘米,宽17~21厘米,琴身为中空共鸣体。琴框是长方形的边框,右为琴首,左为琴尾,在琴尾部装有与伽倻琴弦相接的绳线,琴底有底版和琴脚,琴柱安置在面板中部,排列成雁形。每弦一柱,可移动以调节音高,面板用纹细质松,易于振动的鱼鳞松或梧桐木,底版用栗木,琴框和琴柱使用红木或花梨木等质地较硬的木料制作,琴弦用丝弦。散调伽倻琴的琴弦为12弦,并按五声音阶定弦B=1),音阶由低至高分别为f、降b、c、f、g、降b¹、c¹、d¹、f¹、g¹、降b²、c²。演奏时,坐在地上,两腿相互盘卷,膝盖着地。琴首放在右膝盖上方,琴尾靠地,使琴体倾斜。右手除小指外均用于弹奏,技巧有弹、拨等。左手技巧有按、颤、推、揉、滑等,是最能表现传统伽倻琴独特风格及其魅力的手法。在演奏散调音乐时左手经常在一个弦上按出高4度的音,同时,通过边按边颤、深颤浅揉等手法,更加细腻逼真地表达出朝鲜族特有的声腔、韵味及刚毅、柔和、喜、怒、哀、乐等不同的情感。总之,传统伽倻琴从乐器的音色至演奏风格,最能体现和表达朝鲜族原初审美情感。

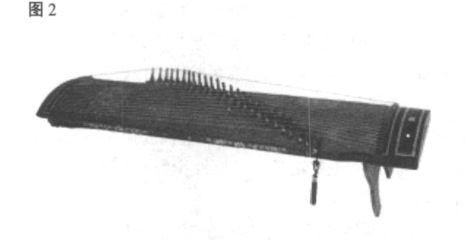

2.改革后的伽倻琴

上图为改革后的伽倻琴,它由琴框、面板、琴柱和琴弦构成。乐器的弦数为25弦,琴身长约153厘米,宽35厘米,25弦伽倻琴的音以七声音阶定音(降B=1)、音域为(大字组F~小字二组降b),从图2中可看到,它与传统伽倻琴相比,其构造上的变化是除去了在伽倻琴的琴尾部分装置的绳线,在琴的头部安装定弦的螺钉,为了坐弹时的方便,在底板接下琴腿,除此之外,乐器的基本构造、形状以及材质与传统伽倻琴没有太大的变化。25弦伽倻琴的琴弦用尼龙弦和尼龙钢丝弦,演奏时一般将乐器放在架子上,演奏者坐在椅子上演奏。右手除小指外均可弹奏,技巧有弹、拨、双音、和声、琶音、历音、泛音、轮指演奏等。左手技巧除有按、颤、推、揉、滑之外,同右手一样可弹、拨,进行双音、和声、以及琶音、历音演奏等。25弦伽倻琴的音色圆润优美,音响清澈宏亮,可演奏出涓涓细流,淙淙作响的流水效果,也可演奏出委婉柔和,激情欢乐的情绪。

二、改革所得

通过对改革前后两种伽倻琴的比较,可从三个方面归纳出改革所得。

第一,在乐器构造方面,由于琴弦从12弦增加为25弦,因此,琴体和其共鸣箱加大,乐器的音量也随之增大。另外,由丝线更换成尼龙线和尼龙钢丝线,不仅提高了琴弦的坚韧度,而且音色也变得响亮、优美。乐器构造上的最大革新是在琴头处装置调音螺钉,比起传统伽倻琴用以拉、拽琴尾部的绳线来调音,这种装置使伽倻琴调音变得更加简洁方便,同时也提高了音的准确度。

第二,在音乐体裁方面,朝鲜族传统音乐为以五声调式为基础的单声部音乐体系,传统伽倻琴只演奏单声部音乐,而改革后的伽倻琴由于乐器的音阶由五声调式音阶变为七声调式音阶,因此,大大扩大了可容纳演奏多种风格和题材音乐的空间。如今,用25弦伽倻琴不仅可以演奏民歌等传统曲目,而且也能演奏各种丰富题材的现代音乐,以满足现代人不同的审美需求。

第三,在演奏法方面,传统伽倻琴的演奏法只适合演奏单声部音乐,因此,在演奏现代音乐时很受限制。为了能够满足对现代音乐演奏的需求,借鉴引用了竖琴、古筝以及琵琶的演奏法,开发并创建适合于改革伽倻琴的一套新演奏法,如左右手的双音、和声、琶音、历音、泛音、轮指等。这些演奏法的运用给伽倻琴演奏注入增添了新鲜活力和气氛,大大增强了25弦伽倻琴的艺术表现力。同时,伽倻琴亮丽优美的音色,华丽的技巧,以及富有特色和创造性的演奏风格使之在民族管弦乐中起着重要的作用。

三、改革所失

25弦伽倻琴在为演奏现代音乐带来生机的同时,也表现出一些不足,改革后的25弦伽倻琴在一些方面失去了伽倻琴固有的传统性特征。这主要表现在以下三个方面:

首先在音色方面。众所周知,音色与民族的原初的音乐思想、民族情绪、审美心理有着密切的关系,它在表现音乐思想和塑造音乐形象方面起着非常重要的作用。朝鲜族传统音乐所追求的音色以尊重生命、尊重大自然为基本思想根源,以发音体的原本音色与人的内心情感交融来实现“天地人和”的思想境界。这种通过未加工的自然音色(声音)来体现“合自然”,并以自然音为媒介使乐器与人“合成一体”的精神正是朝鲜族传统音乐固有的音乐思想和审美准则。而改革后的伽倻琴由于琴弦从原来的丝线改换成呢绒线和钢丝线,音色虽然变得优美亮丽、华彩响亮,但却失去了丝线原有的自然音色,失去了所追求的传统音色及其固有的纯朴的自然美特征。

其次在演奏技巧方面。每种乐器都有能够充分体现乐器特征和民族风格的演奏技巧,这种演奏技巧包括能够表现乐器的功能性特征(音色、音量等)的演奏技巧和能够反映乐器的民族性特征的演奏技巧,两种演奏技巧相融合营造出乐器演奏独有的技巧。因此,在民族器乐演奏中,演奏技巧成为体现音乐民族性特征的重要因素。传统伽倻琴演奏技巧的功能性特征和民族性特征及其独特风格集中体现在左手的“弄音”技法上。弄音是形成朝鲜族传统音乐的重要的音乐语言,是朝鲜族传统音乐中不可或缺的因素。弄音,是指通过对某个音进行各种摇、按、滑、揉等技法,使这些音在音响上产生各种不同的变化,从而更加细腻、形象地刻画出人的内心世界,同时,表现出朝鲜族传统音乐“以韵补声”的旋律特点。而改革后的伽倻琴由于乐器弦的改换以及音乐题材等因素的变化,“弄音”这种丰富而独具特色的技巧在演奏中很少被运用,由于对弄音演奏的频率的减少,因此左手的演奏功能逐渐降低,伽倻琴浓厚的演奏风格与其民族性也随之减弱。

如南道民歌中的《水车打零》(见例1):

如例1,以传统旋律的演奏特征来讲,第一小节中第九拍的音fa mi la fà mi和第二小节中第四拍的音la fà mi la,应该用按、下滑、揉,再按再下滑的弄音演奏法来演奏,也就是说,fa mi la fa mi和la fa mi la应在mi弦上用弄音技法演奏出来,而在改革伽倻琴上演奏时,不能用弄音法来演奏,只能用右手的弹拨法把每一个现成音弹出来,因为,虽然呢绒琴弦的耐性及韧力比丝弦强,但它的柔软度却不如丝弦,因此在mi弦上很难按出高四度的la音。那么改革前的伽倻琴在按、下滑、揉时所特有的音响效果就难以表现出来。

第三,在演奏传统曲目方面。伽倻琴的传统曲目主要指散调音乐,散调是朝鲜族传统乐器所特有的独奏曲目,它以独特的旋律结构和丰富多样的长短(节奏)形态构成具有特殊韵味的音乐体裁。在演奏风格上,各种传统乐器都有适合其本身的散调音乐,其中,伽 琴散调流传最广而且演奏流派最多。在朝鲜族传统音乐中,伽倻琴和散调似乎不可分割,散调几乎成为伽倻琴的代名词。而改革后的伽倻琴由于在乐器的构造、琴弦的配用以及音色和音量配置等方面带来一系列变化,散调音乐的各种演奏技巧难被运用和发挥,因此,散调音乐固有的典雅而古朴的韵味难以被表达。加之多种音乐题材和与其相适应的现代丰富的演奏技巧,导致人们对散调音乐逐渐疏远甚至冷漠。总之,改革后的伽倻琴难以表达散调音乐,这对于伽倻琴乐器本身乃至对朝鲜族传统音乐的继承和发展来讲是万万不可取的。

四、反思及展望

以上对改革后伽倻琴的现状进行了分析,并从不同角度探讨了改革得失。从现代音乐和西洋音乐的观点来讲,改革后的伽倻琴其音域的扩展、音量的加大、和声以及演奏技法的引入给伽倻琴注入了新的音乐元素,扩大了演奏空间,可谓得。相反,从传统音乐的角度来看,音色的改变,导致传统演奏法和传统曲目逐渐被忽略和疏远,这是改革伽倻琴最大的失。那么,如何使传统伽倻琴改革成为既能充分体现民族性又能切实反映现代性的乐器呢?这个问题是广大民族音乐工作者和传统乐器改革者们苦心钻研而且要攻克的课题,而且,只有完成此课题才能更好地实现传统音乐文化的再创造。

传统乐器的改革是传统文化的延续与再创造,传统的延续与再创造应该以什么为基本底色,以笔者浅见,此答案应该为“民族性”和“传统性”。因为民族性是乐器本身的社会属性,离开社会属性,乐器本身就会失去存在和发展的意义。传统性则贯穿于民族精神和审美情趣之中,它是传承民族精神或民族性格的“历史命脉”。在民族生活中,传统以自己特有的持续性来反映和证明民族的历史存在,并引导人们以历史责任感延续和创造民族文化。因此,民族性和传统性是有机的统一体,只有把传统性和民族性作为基本底色,才能把传统乐器的改革做得更好。

传统乐器的改革是传统文化发展的必然产物,同时也是时代发展的要求和必然趋势,它不仅关系到本民族文化的传承和发展,而且对东方音乐文化乃至世界文化艺术发展也会起着重要的作用。为此,传统乐器的改革者们应肩负起历史重任,为人类的艺术文化发展做出应有的贡献。

参考文献:

[1](日)林谦山.东亚乐器考[J].北京:人民音乐出版社,1999.

[2](韩)韩国民族文化大百科词典[Z].韩国精神文化研究院,1988.