2020年3月初,“新冠”疫情肆虐期间,有一天我接到刘德海教授的电话,他说自己编了一本琵琶文集,把他原先发表过的文章和新近所写的文章都收进去了,已经打印、装订成册,希望我能够看一看,多提意见和建议,并希望我能够为这本论文集写一篇序。我高兴、荣幸之至,感谢了他对我的信任,诚惶诚恐地接受了他的要求。我对他说:我先好好读一读,然后再商量写序的事情。

我和刘德海教授是中央音乐学院的老同学,他是我的学长。学长有指示,恭敬不如从命。我们都是20世纪50年代中期进入中央音乐学院的,我入的是中央音乐学院附中,他入的是本科民乐系。后来学院从天津大王庄搬到北京西城的醇王府内,校园不大,学生不多,全校加起来才三百多人,大家在同一食堂吃饭,在同一琴房楼练琴,在一个阅览室读报,在一个大礼堂听音乐会,所以全院的师生都很熟悉、亲切,与现在的情况很不一样。当时学校的琴房很少,同学们都要争着“抢琴房”练琴,抢不到琴房的,只能在走廊里、水房里、厕所里练琴。那时一号楼二层有一间水房,刘德海经常在里面练琵琶。他在那里练“长轮”,一练就是半小时,他将“轮指”弹得晶莹剔透,一丝杂音都没有,听得我如醉如痴、入定入迷。(参见拙文《琵琶史上的“刘德海时代”——为琵琶大师刘德海逝世而写》)他的琴音细腻如水磨年糕,纯净若天池圣水。凡遇到刘德海在水房弹琴,我总会停下钢琴练习,专心聆听他天籁般的琵琶声。这是1961年前后的事情——距今已经六十年了,但是他魔力般的琵琶声仍历历在耳。那时中央音乐学院凡有重要音乐会,必有刘德海的琵琶独奏,他的演奏是一种“钻进琵琶里去的”沉浸式演奏法,极其专心、投入,因而极其感人。刘德海的琵琶演奏具有民间“勾魂腔”的神秘魔力,真的能把人的魂勾住,令人惶惶地沉醉。从学生时代开始,他就是一位灵魂深邃的演奏家。刘德海一直是我的偶像。能够为他的论文集写序,是我无上的荣耀。

刘德海与梁茂春

3月11日,刘德海教授托他的在读博士生葛詠给我送来了他的新书稿——《琴海游思》,文集中收进了他1981至2019年这近四十年间所写的主要音乐论文和随笔,粗算约有四十万字,其中许多文章是他近几年写就还没有公开发表过的。我感到这是沉甸甸的一部书稿,学术含量很重,就立即抽时间认真阅读、学习起来。

然而让我万万没有想到的是:就在我拿到书稿一个月之后的4月11日,刘德海教授却突然西归了。这件事太令人难以接受,《琴海游思》尚未读完,我的序尚未动笔。刘德海的身体和心态一直都很好,作品和文章都带着一股青春气息,我总觉得还有足够的时间和他讨论写序的事。谁知人生竟是这样地无常!

痛定思痛,我又很庆幸刘德海教授能够在他生前的最后时刻留下了这样一部完整而厚重的文集,能够将他的琵琶生涯和学术思考化作下具体而生动的文字,将他琵琶创作的艰苦历程和细微心得作了形象的记载,使我们能够对他的“七十年琵琶情”和“六十载创作路”的心灵历程有了准确而直接的了解。我们可以借此继续和刘德海进行思想的交流和对话。

《琴海游思》是刘德海留给中国琵琶界和中国音乐界一份珍贵的礼物。我们应该极其珍视它,这是刘德海的“自选集”,是经过他自己精选和认可的。其内容包含琵琶艺术的方方面面,既是“刘德海八十年琵琶史”,也是“中国当代琵琶史”不可绕过的问题。

读完《琴海游思》全部文稿,我才发觉为它写序对我来说是多大的难题,因为我是琵琶的门外汉,对《琴海游思》中涉及的古代琵琶历史和当代琵琶发展,对近代琵琶流派的风格特点,对琵琶的许多特殊技巧和语言,都缺乏足够的了解。因此我只能从一个“琵琶爱好者”和一个“中国音乐史学者”的身份出发,对刘德海教授这部著作的学术特点谈一些个人的看法。下面就是我在阅读和思考了《琴海游思》之后,感到这本著述在几个方面值得读者特别关注。

第一是挚爱琵琶。刘德海毕生对琵琶有着最美好的梦想,并能常梦常新。

《琴海游思》中处处流露出刘德海对琵琶的挚爱。在本书的开篇《琵琶歌》中,他就开宗明义地写道:“日出弹琵琶/日落教琵琶/夜抱枕头梦琵琶/心情好 爱琵琶/气不顺 怨琵琶/腰脊劳损恨琵琶。”这里的“怨”是疼,“恨”是爱。只有毕生热爱琵琶,才能将毕生奉献给琵琶。他为琵琶“爬坡”数十年,只为一个爱。正如他所写的“我即琵琶,琵琶即我。”(《琵琶人在航行中——哲学笔记断想》)他在琵琶路上一直怀有美丽的梦想,因此他才能永远年轻,在艺术上永远保持着向上的动力。如果没有对琵琶的这份深爱,就不会有刘德海的全部成就。

刘德海演出留念

第二是艺术琵琶。刘德海能够从音乐艺术的广阔角度来认识琵琶。

《琴海游思》可以看作是刘德海的“琵琶艺术史”,也是“中国当代琵琶史”的重要组成部分。他能够从音乐艺术整体发展的角度来观察琵琶事业的成长,审视琵琶艺术的发展历史规律,留下了可贵的艺术见解和学术思考。

刘德海在文章中提到一件琵琶历史往事:“1960年我用钢丝弦演奏新曲《狼牙山五壮士》(吕绍恩曲),无论钢丝音响还是乐曲标题、旋律、和声、转调及快速度弹奏,都被业内某些专业人士看作是‘另类’的声音——‘这不是琵琶的音响。’”(《刘氏琵琶作曲历程断想》)这里他提到了当代琵琶发展的一个重要节点——琵琶从传统丝弦改为钢丝弦的转换过程中产生的新旧争论。发生在六十年前的这一事件,今天已经不存在争论了。《狼牙山五壮士》已经被广大听众和专业琵琶演奏家所接受,成为当代的经典曲目之一;钢丝弦也已经完全替代了传统丝弦。而刘德海又是这样认识问题的,他说,“我青年时代是传统的叛逆者,步入晚年成了传统的守护者……永远保守,永远创新。”(《刘氏琵琶作曲历程断想》)因为新的时代总是会产生和接受新的艺术样式的。传统艺术,永远会随着新的时代和新的观众的要求而发生变化。这就是活的艺术,这才是有生命的艺术。艺术中的新和旧永远相辅相生、相融相长。

第三是文化琵琶。刘德海注重从中国传统文化看琵琶,又能够从世界乐器看琵琶。刘德海接受了五四运动时期蔡元培提倡的“调和中西,折中新旧”的文化精神,也高度认同刘天华将中西音乐熔于一炉的文化思想,并努力将“中西交融”的文化发展观念融进新时代琵琶艺术的前进大潮之中。这使得“刘派琵琶”既建立在深厚的中国文化基础之上,又走着一条连接世界音乐的宽阔艺术之路。刘德海在这条宽广的文化道路上不断地修行,不倦地思考。他是一位经得起岁月磨砺的人,不断磨砺自己的认知和智慧。他推动当代琵琶迅速向前的思想,总能熠熠生辉……

他能够从全世界弹拨乐器的比较视角来看琵琶。“在全世界的弹拨乐器中,只有琵琶有‘交响化’这个感觉。这是由于我弹奏的《十面埋伏》本身的语言征服了国外听众。国外听众在听完我演奏的《十面埋伏》之后对我说:‘刘先生,您演奏的琵琶才四根弦,怎么这么交响化!’”(参见未刊稿《2018年2月1日梁茂春、葛詠采访刘德海记录》)

刘德海进一步要求自己:跳出弦内小圈子,走向世界大天地。他要进一步向世界音乐文化学习,并且在耄耋之年还专心向西方“乐圣”巴赫学习。2019年他(当时82岁)写道:“巴赫给我立了一个神性与世俗二维的审美标杆,从此,在演奏和创作方面,我得到质的提升。”(《博爱·故事·语言》) 确实,在生命最后的两年中,他的音乐思想和音乐创作都出现了重大的变化和发展。刘德海努力使琵琶艺术和中外音乐文化进行深度的交融。在他这一时期谱写的琵琶曲《平安之夜》《双珠情依依——新三指轮》和《无穷动》等作品中,其音乐风格及和声、复调等艺术技法,都有了崭新的变化。

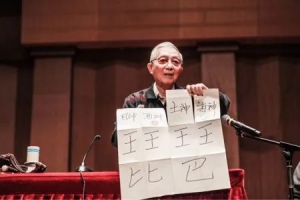

讲座留影

第四是哲理琵琶。刘德海教授力争从哲学、美学的高度来认识琵琶艺术。刘德海教授曾经认真钻研了多年哲学,从20世纪80年代开始,逐渐形成了他的“兼容·优选·鼎立”的“金三角”文化哲学思想。他掌握了哲理,能够从人类文化和历史发展的高度来汇聚古今、融通中外、整合雅俗,提出许多对发展琵琶艺术的充满睿智的观点。

刘德海教授热切地希望能够遵循中国艺术理性与感情相统一的思维用模糊统觉弹琵琶。于是就有了“弹一个音便产生美感”的形象思维。刘德海认为:“中国以‘和’为核心的哲学思想,已为传统音乐交响化提供价值理性的支撑。”(《博爱·故事·语言》)。他在分析自己的“宗教篇”时写道:“‘宗教篇’在人生出世与入世交叉点上修炼一颗赤子之心”(《琵琶之“熵”》),也是一种哲理性的解读。

琵琶所面临的诸多难题,大到如古今问题、中外问题、雅俗问题、新旧问题,小到如南北问题、刚柔问题、弹挑问题、点线问题,等等,归根结底都是哲学问题,这些都是刘德海“哲理琵琶”思索的核心内容,并通过用情用理、情理相兼的个性化特点来予以认识和解决。

第五是人文琵琶。刘德海以人本主义思想观看琵琶,看到琵琶的生命。

“人文琵琶”是刘德海至高的、终极的精神追求。

刘德海的音乐思想,最终是“情本体”的音乐观念。因循老子提出的宇宙法则:一生二,二生三,三生万,万归一。音乐人生终极追求真善美。

刘德海对自己的琵琶创作曾经做过音乐学层面的小结,他说:“音乐学乃是人之情感学,谨防‘人的隐去’,让人回到音乐中去。因情生理,以情设技,‘情技理’统一制乐。音乐以情本体为终极关怀。”(《刘氏琵琶创作之路——二十五条提纲》)人生是他音乐创作的永恒主题,博爱精神是推动他音乐活动的基础动力。

“人文琵琶”观念将刘德海引向了生命之巅,他站在这一精神的制高点,俯视苍生,远观琵琶,在真、善、美的洗礼中思考琵琶人生。

由于刘德海能够从哲理和人文的高度来思考琵琶的演奏、创作、表演和理论诸类问题,因此他对琵琶事业的发展总能够提出许多真知灼见,也能勇于说出许多直截了当、一针见血的批判性意见。

他在2018年撰写的一篇文章中说:“现今琵琶界,普遍得了广场焦虑症和娱乐狂热症,心与手慢不下来,更不会抒情了。”(《我们会抒情吗——树立余音美学观》) 刘德海认为,中和中庸之音是中国传统音乐的审美核心,而今天的“琵琶与中和、中庸的审美核心相去甚远,说重一点,今天的琵琶乐手已经不会走路,更不会抒情了。”(《一颗有体温的玉珠》)他的批判,是切中时弊的。刘德海在解读琵琶艺术人生时写道:“琵琶之难在人亦在手,最大危机:把人弹丢。当务之急是‘寻人’……‘寻人’先寻自己,我在哪里?从哪里来?往哪里去?两相交叉,是我当下。当下立足点即时空转换点,历史时空观,琵琶人必备之功力。”(《琵琶人在航行中——哲学笔记断想》) 这里他所批评的是琵琶家“把自己弹丢了”,这是一个极为严肃的现实问题。刘德海认为:演奏家必须要知道“我是谁?从哪里来?到哪里去?”他认为这是演奏家“必备之功力”。否则,演奏者就是一个任人摆布的机器或奴隶了。

刘德海的批判是直指要害的,他敢于直面现实,勇于讲出真话。

以上五个方面,即从乐器琵琶,到艺术琵琶、文化琵琶,再到哲理琵琶,最后落实到人文琵琶,体现了刘德海的“琵琶观念”由点到面、由浅入深、从微观到宏观的完整体系,是他整个“琵琶人生”的完整总结,也是他留给中国音乐界的一份厚重、至珍的礼物。

2017年,刘德海为梁茂春、蔡良玉演奏完《螳螂姑娘的舞步》后说:“我就是螳螂”。

刘德海的琵琶音乐,包括他的演奏和创作,声音在弦上,功夫在弦外。这个“弦外”,既包括广阔的生活,也包括他深入的思考——对音乐、艺术、文化、哲理和人文的思考。刘德海说:“百年爬坡,只为一个爱。爱的世界感受生命意义。”(摘自《刘氏琵琶盘点》“罗盘点睛”)爱是他的原动力。

2004年我曾发表过一篇《“刘派琵琶”初论》(载于《梁茂春音乐评论选》,上海音乐学院出版社出版),文中写道:“从20世纪60年代到90年代,刘德海的琵琶艺术经历了成长、发展的艰难历程,到20世纪末,‘刘派琵琶’已经是民族器乐发展中的一个极其醒目的客观存在了。”而这本《琴海游思》,则是“刘派琵琶”继续成长、壮大和成熟的历史见证,它是研究当代琵琶和喜爱琵琶艺术的人都需要认真阅读和思考的一部书,也是了解和研究“刘派琵琶”的必经之路、必读之书。

有《琴海游思》在,刘德海的“心灯”就不会熄灭。

我个人的浅见如上。“粉丝”之言,必有偏见。谬误之处,敬请各路大方之家指正。

不知不觉中写了这么多。对于这样一本重要的琵琶文集,吾不赘言,君且细读。

最后,我用一首小诗来结束这篇小序。

为刘德海《琴海游思》序

健笔一支写琵琶,

理论创作并蒂花。

实话实说言有尽,

真情真意爱无涯。

文思哲理深且厚,

曲韵内涵弥而遐。

当代文论立经典,

千年琵琶独一家。

梁茂春

2020年12月18日北京