程午加(以下简称程)是我国 20 世纪颇具影响力的国乐大家,他在民族器乐诸多领域皆有建树,尤其在琵琶的改革、演奏、教学、创作等方面做出了不可否定和忽视的卓越贡献。程在民族乐器改革和创作等方面的研究笔者另有相关文章论述,本文主要探讨其琵琶演奏艺术。

一

作为我国近现代民族器乐领域的演奏家,程的演奏涉及“吹、拉、弹、打”四大类,如:吹奏类的竹笛、箫、埙;拉奏类的二胡;弹 奏 类 的 琵 琶、古 琴、古 筝 ;打 击 类 乐 器鼓、板、磬等,他精于琵琶和古琴的演奏,尤以琵琶造诣最为深厚。

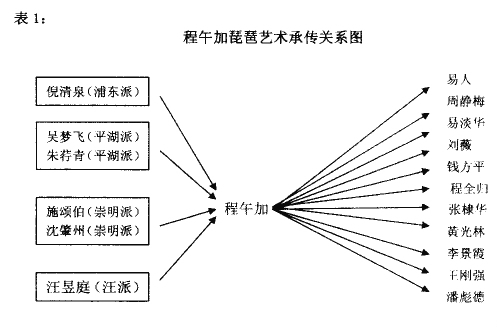

在琵琶演奏方面,由于程很小便开始学习多种民族乐器,练就器乐演奏“童子功”,为日后专攻琵琶技艺打下基础。高小时,程即投浦东名家倪清泉门下专习琵琶,在其指导下,掌握全面扎实的基本功。此后多年,他又遍访江南琵琶“浦东、崇明、平湖、汪派”四大流派代表名家,学习各派琵琶演奏艺术。

由于向浦东派大家倪清泉先生学习,因此他善弹大套琵琶及大套琵琶曲;随崇明派名师沈肇州学习,受崇明派“轮指虽易入耳,然多则犯俗而失雅”思想的影响,遂在技术方面“重夹轻轮”,偏爱单音与夹弹,轮指只在适当时方才使用;投崇明海门派名家沈肇州、施颂伯门下,继承了“忠实原谱”演奏的思想和琵琶文曲演奏隽永、秀丽、典雅的风格;此外,程还拜平湖派主要代表传人吴梦飞、朱英为师,掌握了丰富的琵琶大套文武曲,并在 1921 年后,跟随汪派琵琶开创者汪昱庭先生学习汪派琵琶艺术,掌握了汪派艺术之精髓,演奏技艺日趋纯熟。

由于受到多个琵琶重要流派名家名师亲传,程掌握了精深的琵琶演奏技艺,经过多年演奏实践与锻炼,蔚然成家,逐渐成为浦东、平湖、崇明、汪派的代表人物。据袁静芳先生《民族器乐》、庄永平先生《琵琶手册》等著作中附载的各琵琶流派师承图等资料综合显示:程可谓浦东派第六代传人、平湖派第四代传人、崇明派第四代传人、汪派第二代的杰出代表,是当时中国琵琶界鲜有的一位集诸流派艺术之大成的著名演奏家。

上世纪二十年代,程同郑瑾文、柳尧章、汪昱庭等多位国乐名家交往甚密,先后在上海“大同乐会”、“俭德国乐社”,北京“万国美术所”、“国乐改进社”等知名团体担当骨干,在承担琵琶等民族器乐教学任务的同时,通过乐团乐社活动,活跃于沪京等地国乐舞台,并为展示推广民族器乐先后在北京多所著名高等学府举办个人演奏会,在当时产生了较大的社会影响。此后,程辗转于全国各地,主要通过国民党“励志社”、“中央银行总行俱乐部”、“重庆大同乐会”、“重庆中央广播电台国乐组”、“昆明战地服务团”等组织进行琵琶演奏活动,以琵琶演奏家的身份参加了上海、南京、重庆、昆明等地举办的多次重要演出,不仅以精湛的琵琶演奏技艺享誉乐界,其使用自创新式十二平均律六相十八品琵琶的演奏更是令时人耳目一新。①

解放后,由于程在琵琶演奏等方面的高超技艺,杨荫浏先生介绍其入南京国立音乐院担任国乐教师,教学同时参加了一系列重要的社会演出活动,频频出现于民族器乐表演舞台,在民族器乐演奏界产生了广泛影响。

在多年琵琶演奏实践中,程积累了丰富的演奏曲目,除其自创的多部琵琶新作外, 最拿手的传统琵琶曲主要有 《塞上曲》、《飞花点翠》、《汉宫秋月》、《月儿高》、《霸王卸甲》、《十面埋伏》、《阳春白雪》、《汉寿庭侯》等。②程在这些古典曲目的演奏实践中,十分追求古典意蕴的表达,始终认为二度创作及最终音乐表现不应曲解原乐曲整体意境。③对于古典传统琵琶大曲,更是不主张肆意加花变奏,即使只是左手吟揉打带右手轮指也不主张随意盲目添加。④

二

下文以琵琶古曲《妆台秋思》为例探讨程氏琵琶演奏特色。《妆台秋思》 首见于清代浙江平湖派琵琶名家李芳园编定的《南北派十三套大曲琵琶新谱》中,其素材主要来源于江苏无锡派华秋苹等人编定的 《南北二派秘本琵琶谱真传》(下称华氏谱)。李芳园依据《华氏谱》,借鉴民间联奏小曲的传统方法,把其中五首情绪相类似,各为六十八板的小曲《宫院思春》、《昭君怨》、《湘妃滴泪》、《妆台秋思》、《思汉》联缀成一曲,定名为《塞上曲》。《妆台秋思》是其中第四段,表现的是昭君出塞思念汉家的情愁,抒发了一种哀怨烦闷的人物心理。

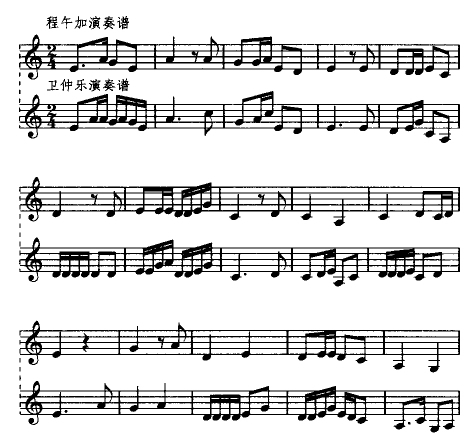

笔者通过对比“汪派四大弟子”程午加、李廷松、孙裕德、卫仲乐四位演奏家不同的《妆台秋思》版本发现,程氏演奏谱最为简洁和“原汁原味”,较好地保留了原曲风貌,未进行加花变奏。程氏谱在此曲前说明忌用一弦,全部在内弦(即二、三、四弦)弹奏,这主要是因为程氏认为琵琶一弦音色较之于内弦显得过于明亮,不适合该乐曲“哀怨烦闷”情绪的表达与表现。同时,程还明确要求“更不使用轮扫手法”,使乐曲的整体音乐风格“庄严洁净、沉重浑厚”⑤。李廷松、孙裕德、卫仲乐三位先生的演奏虽不尽相同,但都在原曲基础上进行了“繁化”处理,这种“繁化”主要是通过对旋律“由简变繁”的加花,通过右手轮指等技法的运用,在实际演奏效果上同样达到了繁化的目的,整个音乐风格趋于华丽。谱例片断对比:单数行为程午加演奏谱,双数行为卫仲乐演奏谱。

另外,程使用新式琵琶,将此曲定为尺调(C 调),从而使该曲呈现出 a 羽调调式性质,李廷松、孙裕德演奏谱为小工调(D 调),在乐曲调式上呈现出徵调式色彩。在板式方面,程氏谱共计 68 板,严格按照一板一眼演奏,而孙裕德、李廷松、卫仲乐演奏谱都为 67 板,减少了原曲最后一板。这可能是由于程午加常将此曲作为独立小曲安排,而李廷松、孙裕德、卫仲乐三位先生是将此曲与其他四段联奏使然。在程氏编著的《琵琶教材》、《琵琶谱》等多本曲集中,均将此段独立成曲,而在李廷松、孙裕德、卫仲乐等人则将《妆台秋思》与《宫院思春》、《昭君怨》、《湘妃滴泪》、《思汉》四段连成一曲。程氏谱第 68 板在演奏中实际上起到了增强乐曲终止感的效果。

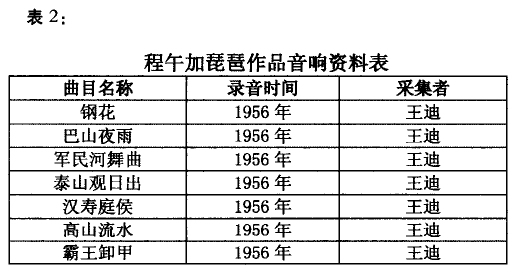

除上述此曲外,程氏其他古典琵琶作品的演奏也素以厚重、严谨著称,他在演奏中秉承师教,“忠实”传谱,对古典曲目的演奏,极讲究“原汁原味”,严禁随意加花变奏,这就使其演奏常常彰显出古朴典雅、敦厚自然的风格。程氏留存下来几首琵琶演奏音响,现保存于中国艺术研究院音乐研究所音响资料室、古琴名家陶艺先生、香港龙音公司亦藏有程氏部分录音,下将这些录音资料列表,以备参考。

表 2:

通过听程氏琵琶演奏录音,笔者不仅能感觉到程“古朴典雅、敦厚自然”的演奏风格,还能明显感知到其“浑厚饱满、圆润有弹性”的音色特点。这除了程氏深厚扎实的基本功外,还在于他对于音色的独特追求以及由此运用的特殊方法。程氏琵琶演奏的音色特点十分突出地表现在他的 “轮指”演奏上,这种方法的关键在于手型、手指、手腕用力及其指甲触弦的深度和角度。程弹奏的手型呈“龙眼”状,(琵琶右手演奏基本手型一般分“龙眼”和“凤眼”,主要指食指与大指相搭,虎口所呈形状,龙眼较之于凤眼更圆、更立、更饱满)。

此外,程氏轮指采用“团轮”式,秉承了南派琵琶的典用手形,其出弦用力方法,是稍以手腕带动手指,以大关节支撑,再以小关节弯曲用力触弦为主,指甲触弦角度小于 90 度,大约呈 45 度至 60 度的角。程氏出弦速度快,且手感松弛柔韧,手腕略带转动,出弦的“点”则更为集中(由于人体手指器官自身的原因,食指、中指、无名指、小指并列排列且长短不一,因此演奏者若不加调整,食指出弦位置与其他几个手指出弦位置便有一段不小的距离,而在不同位置出弦,会造成音色上的差异,若要获得统一集中均匀的音色,四指必须尽量集中于一点出弦,手腕自然会转动)。因此,程所奏音色尤其是轮指音色干净通透,颗粒性极强,不仅发音更为集中均匀,其音色更是清亮圆润弹性十足。琴家马杰先生曾听过程的现场演奏,他感叹道:“我们常说琵琶演奏者的轮指如 ‘大珠小珠落玉盘’,其实,很多时候这句诗句的引用已经相当泛化,而听程老的演奏,才真觉得什么叫大珠小珠落玉盘”。⑥程氏不仅在个人演奏风格和音色上呈现出不同一般的气度和特点,还颇具创造性地丰富了琵琶演奏轮指类新技法,首创“六指轮”、“七指轮”。

在程氏《琵琶曲集》(音乐出版社,1956 年)中的古曲部分,笔者首次见到“六指轮”和“七指轮”的指法标记。此类指法,在较早的《南北二派秘本琵琶谱真传》(华秋苹 1819 年)、《闲叙幽音》(《鞠士林琵琶谱》鞠士林辑,1860 年)、《南北派十三套大曲琵琶新谱》(李芳园 1895 年)、《瀛洲古调》(沈肇州 1916 年)、《玉鹤轩琵琶谱》(王露辑,《音乐杂志》1920 年)、《养正轩琵琶谱》(沈浩初辑 1927 年) 等乐谱论著中均无显示,就是在同时代孙裕德、李廷松、卫仲乐等其他琵琶演奏家的演奏谱中也没有见到。下面简要解释这两种技法:六指轮是“食指先弹”紧接大指起轮的“五指轮”,指序为食、大、食、中、名、小,共得六声,其后一般接“挑”,适合于在八分附点音符的演奏中使用。七指轮是指“弹挑”紧接食指起轮的“五指轮”,共计七声,指序为食、大、食、中、名、小、大,其后一般接“弹”,比较适用于演奏一个中速的四分音符。

程氏不仅将这类指法用在 《美丽的青春》、《巴山夜雨》等体现时代精神的新作品中,还在《汉宫秋月》等古典曲目中大胆尝试。从这些作品的实际演奏效果看,“六指轮”、“七指轮”的运用,比起点子较密的长轮更为合宜、精彩。程氏的琵琶演奏风格古朴无雕饰,没有炫技的表演,没有超出音乐表现所需要的过多肢体语言。程认为:“音乐表演的重中之重,在于音乐自身语言的运用,而外在肢体的展示,皆为音乐表现的需要,切忌摇头晃脑、夸张表现”⑦。程氏的表演正是在与琵琶结为一体的自然情感流露基础上,运用外在肢体语言进行辅助与配合的。他的身体语言简单,音乐表现却极为丰富,他的演奏从容大气、端正自然,无论大套、小曲,不论古曲还是新作,都能以娴熟的技艺、质朴的表演情致合度地表现出近乎完美的音乐,其炉火纯青的演奏,为同行称赞、令今人叹服。

综观程午加的琵琶演奏艺术,之所以在当时民乐界独树一帜,不仅是因他具有深厚的中国传统文化修养,更在于其广泛吸取各派之长,融合各派之精华,在演奏技法和音乐内涵上具有与众不同的艺术价值,是一位古朴雅正、气度非凡的琵琶演奏大家。

参考文献

[1]程午加《琵琶曲集》,上海:上海文艺出版社,1956 年版。

[2]程午加《琵琶曲集》,北京:音乐出版社,1958 年版。

[3]程午加《琵琶教材》,南京:南京艺术专科学校音乐系内部油印本,1959 年版。

[4]程午加《月琴秦琴三弦》,上海:上海文艺出版社,1959 年版。

[5]程午加《月琶·响琶》,《乐器》,1972 年第 3 期。

[6]程午加《飞花点翠》,《艺苑》(音乐版),1978 年第 2 期。

[7]程午加《关于江南琵琶流派之我见》,《艺苑》(音乐版),1983年第 3 期。

[8]程午加《二十年代民族器乐活动情况的回忆》,《艺苑》(音乐版),1984 年第 3 期。

[9] 程午加 《琵琶演奏中的手型问题》,《艺苑》(音乐版),1985年第 4 期。

①2006 年 11 月 6、7 日,2007 年 3 月 12 日、13 日,笔者采访“重庆大同乐会”唯一健在老会员刘志坚先生、“重庆中央广播电台国乐组”首批会员郑体思先生,据二位前辈回忆讲述。

②据琵琶演奏家、程午加四子程全归意见以及程氏相关演奏活动总结。

③④据程全归先生讲述。

⑤程午加 《琵琶谱》(第一集) 华东艺术专科学校音乐系资料室油印本,1955 年版。

⑥据笔者 2007 年 7 月采访琴家马杰先生。

⑦据程全归先生回忆。