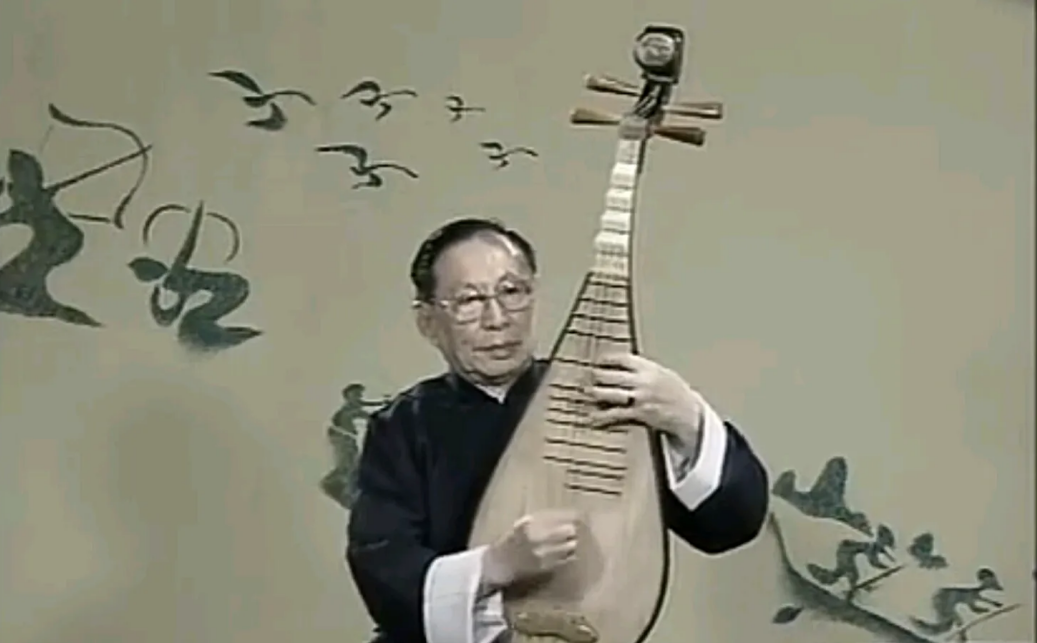

2022年是我国著名琵琶演奏家、民族音乐教育家、中央音乐学院民乐系教授林石城(1922—2005)先生诞辰100周年。为表达对林先生的纪念,中央音乐学院出版社将陆续推出3篇选自《追忆集——纪念林石城先生诞辰90周年》一书中的代表性文章。本文作者为音乐学家、中央音乐学院张伯瑜教授。

2010年10月,中央音乐学院音乐学系承办了“世界音乐周2010——中国·日本音乐国际研讨会”。会议期间,来自日本不同地区、不同流派的三味线演奏家在中央音乐学院演奏厅共同举办了三味线专场音乐会。日本朋友说,在日本,这些不同流派的三味线演奏家从未在一起演出过,在北京是他们第一次同台演奏。

2012年11月22日,中央音乐学院民乐系举办“林石城先生诞辰90周年纪念会”。林先生是琵琶浦东派的传承人,在林先生之后,琵琶流派的真实含义几乎消失殆尽,从琵琶流派的角度来讲,林先生似乎是最后一位具有琵琶流派意义的传承人。

以上这些活动不禁引发了我们对中国民族器乐流派意义的思考。

一、个人风格与流派之关系

在艺术领域,流派一般是指风格独特的派别。它强调的是一个集体,并不是一个人。林石城先生对此也曾说:“成为一个流派,绝非一人之力,而是由有影响的一派人,由于他们在学术上有所贡献,当他们逝世之后,因在人品学术等方面值得被后人称颂而形成流派。”民族音乐学理论可把他们称为sound community,即声音的群体。一个声音的群体体现着某些方面的一致性,与此同时,声音群体中的每个个体也有其独特特点。

个体与整体使得中国传统器乐成为有机系统。在这个系统中,林石城先生有着多重的身份:他既是浦东派的代表,也显示着与浦东派其他成员不同的个性;既是中央音乐学院琵琶教授,也是中国民族器乐的优秀传承人。在他的艺术中,体现着中国传统音乐的内在思维。

二、骨干谱

以民族音乐学的视角来看待世界不同的音乐文化会发现三种类型,一是无乐谱的口传音乐系统;二是骨干音式的东方音乐系统;三是系统化记谱的西方音乐系统。

所谓骨干音式的记谱系统,其主要特征是只记录乐曲的骨干音,在演奏的过程中完成乐曲的整体创作。由于这种类型主要用在阿拉伯、印度和中国等国家和地区,从西方地域观念来说属于“东方”世界,故称“东方音乐系统”。

中国传统音乐虽然与阿拉伯和印度的即兴系统有所不同,但在记谱类型上也属于骨干音式的东方系统。在工尺谱系统中,除了工尺谱字,还需要润腔过程。在此过程中,大量的“阿口”字被加入进去,最终形成完整的旋律。

琵琶传统乐曲亦采用工尺谱记谱,是否有润腔过程我们还需要进一步研究,但是,以骨干谱为基础,并由此而形成多个版本的处理方法却是显而易见的。

林石城先生编撰了多部琵琶乐谱,从中便体现出了他在乐谱处理上的创造力,这也是一种传统的体现。而改革开放后来到学院学习的学生们,他们的演奏技术之高超令人刮目相看,西方乐谱的读谱能力和试奏能力非常高超,但是,他们对中国骨干谱的处理能力却消失殆尽。从某种程度上来说,林石城先生成为了这一变革的分水岭。

三、骨干谱的处理——以”西板“小曲为例

《华秋苹琵琶谱》在琵琶历史上占有重要的地位。在这部曲集中,除6首大曲外,还有61首称之为“西板”的小曲。石娟在其硕士论文《<华氏谱>“西板”小曲的分析与研究》中比较了《华秋苹琵琶谱》中的某些“西板”小曲曲调与汪派陈永禄演奏谱,以及杨大钧的演奏谱,发现《华秋苹琵琶谱》中的记谱与实际演奏谱之间的差异。对此,我们可以理解如下三个问题:

其一,乐曲的演变经过了乐曲原型(骨干谱),到“西板”小曲谱,再到实际演奏谱的变异过程,这个过程恰恰是个人风格和流派的形成过程。

其二,琵琶乐曲并不是以练习曲、独奏曲等思维展开,而是在同一首乐曲上进行简单和复杂的处理,以形成适应不同程度的演奏版本,体现出的是演奏水平的高低。

其三,由于琵琶传统记谱方式采用文字谱,不善于记录细节,演奏谱只能在演奏实践中得以完成。

四、发展与静止

在中国的传统乐器中,能够形成流派的乐器并不多,古琴、古筝、竹笛和琵琶是这些少有的乐器中的代表。

琵琶早期流派有南派和北派之分,当时,虽然有王君锡和陈牧夫的引领,但由于融合到了《南北二派秘本琵琶谱真传》(即“华氏谱”)之中,并由此而形成了无锡派,南北派便逐渐失去了实际意义,而更具实际意义的是无锡派、平湖派、崇明派、浦东派、汪昱庭派等。

琵琶流派的消失、个人风格的消失、音乐演绎能力的消失并不是一种艺术水准的倒退,而是艺术发展过程中的一种追求,即上一百年中国民族器乐专业化发展的结果。

全球化和现代性其实是由于弱小民族对自己文化不自信所产生的结果。然而,当这些弱小民族逐渐强大起来,当他们不再弱小时,他们会追问自己在哪里!如果没有静止,他们便找不到答案。这时候,我们似乎理解了为什么在日本不同三味线的流派不在一起交流的原因。林石城先生的琵琶之路似乎也能够给我们提供部分答案。