演奏琵琶,要求发出能够表达音乐内容所需要的各种音响,要求在音色、速度、力度等具有最大的可变性。因此,研究技法时,不能违反人的生理条件和琵琶的物理条件。

琵琶演奏的动作,不同于生活中的动作,比如走路,是不带上喜怒哀乐诸种感情的。而演奏时的动作则是和感情紧密相联。它的音响必须符合乐曲的要求。这可以从两个方面来研究:

一、怎样才可以比较合理地发挥人体的各部位功能,自如地做出技术动作。

二、怎样才可以使弦的振动发出的音响达到理想的效果。

作用于琵琶弦上的力

琴弦振动发出声音,这种振动是依赖手指的拨动。它要经过以下过程:

1.动作的开始。也可以称它为动作的空间过程。2.手指触弦。3.随着作用于弦上的压力增大,弦身变形。4.手指经过弦。外力消失后,弦身开始振动。5.弦身恢复原状。把上述五点连起来就是:上肢的各个部位协同动作时产生的力,通过指端的指甲作用于弦,弦身在受到外力(压力)后变形,随着压力的增大,手指克服阻力经过弦,这时弦身的外力消失,开始震动,逐渐停止,弦身恢复原状。现在来分析这一现象:

“力的概念最初起源于气力,是人们在劳动中通过肌肉紧张的感觉而产生”。“力是物质之间的相互作用”。“凡能使物体获得加速度或者发生变形的作用都称为力。”

由于相互作用的方式不同,力有很多种。例如直接撞击时出现的“碰撞力”,互相接触的物体作相对运动时出现的“摩擦力”,此外还有“弹性力”等等。

演奏琵琶时臂的重量和动作的速度,通过指甲作用于弦时,对弦产生了压力,但是如果指甲给弦压力时不超过弦的阻力,触弦后动作就停止了,不会产生滑动摩擦,弦身也就不会产生震动。由于在演奏琵琶时指甲触弦后要向前(或向后)运动,而紧贴在指甲上的弦则向相反方向运动,作相互滑动后指甲便滑离弦,弦身便振动发声。了解和利用这一现象,对掌握和运用琵琶演奏技术有十分重要意义。

我们知道弓弦乐器的弓法是非常丰富的。运弓时除了其他手段外,由于运弓速度的差异形成慢弓、快弓、颤弓等;又由于方式上的差异形成顿弓、跳弓、抛弓等。这些弓法都获得不同的音响效果。这些弓法的动作差异用肉眼就可以清楚地观察到。

琵琶是拨弹乐器,发音特点是比较短促的“点”。容易给人造成点的时值似乎是差不多的感觉。这是一种错觉,力作用于弦上时间的长短(滑动摩擦速度的快或慢),或者说指甲经过弦时速度的快或慢,对于音色的变化具有十分重要的意义。演奏琵琶时作用于弦上的力应该是:压力和滑动摩擦力的合力。

在指甲用锋、动作的部位、触弦的部位、弦振动第一次运动方向相同的条件下,由于压力和滑动摩擦速度的变化,可以获得不同的音色。例如下述几种情况:

压力大滑动摩擦速度快,

压力大滑动摩擦速度慢,

压力小滑动摩擦速度快,

压力小滑动摩擦速度慢。

当要求声音深沉一些时,滑动摩擦速度偏慢;要求声音短促跳跃时,滑动摩擦速度偏快;声音柔和一些时——偏慢;声音刚健一些时——偏快。

骨和关节在动作中的作用

肌肉收缩产生动力,牵拉骨头,借助骨的杠杆作用,以关节为支点使人体完成各种姿势和动作。所以骨和关节在技法中的作用是非常重要的。

关节既要灵活又要稳定(肌肉发达、韧带加固),关节灵活才能为做灵巧动作创造条件,关节稳定才能为支点固定创造条件。灵活和稳定是训练时不可忽略的两个方面。

上肢关节的动作形式,一般可分四类:屈伸、外展内收、旋内旋外、环转。

以上四类动作形式在琵琶技法中都会不同程度地遇到。一个动作往往是由几种动作形式组合而成,如右手换弦动作,粗略看来它是小臂前端连同腕的旋转动作和手指屈伸动作的组合。但仔细分析就不难发现还有肘部的屈伸,以及肩关节的微度前后动作包含在其中。这种细微的动作只有演奏者本人才能感受到,外观是不易觉察。因此对动作的形式要作细致的分析。虽然是一些复杂的组合,但都是由简单的动作形式组合起来的。要研究各个简单动作形式的组合及它们之间的内在联系,才可能在训练中把不同的动作形式合理地组合起来。

在演奏中,时时发生着动作的转换,每一种技术包含的动作形式不尽相同。因此要特别注意在前一动作完成时的状态和下一个动作开始时的状态,它们之间是怎样连接和转换的。解决好动作的转换是演奏时动作能否自然流畅的重要环节。

合理用力

人体的各种运动,都是肌肉收缩的结果。

肌肉能够收缩和放松,人体肌肉经常保持一种轻微的收缩状态。这种情况叫做“肌紧张”。它能使人体保持一定的位置和姿势,如果没有这种合理的肌紧张人体就“瘫痪了”。

肌肉收缩产生动作,动作是一种力量。动作的合理与否,意味着使用这种力量的能力强弱。这里特别要指出的是在演奏动作中懂得用力。(指使用各种不同力量),而不要错误地用力(指做动作时,不合理的肌紧张)。

演奏琵琶时,所做的动作,没有绝对的放松。例如轮指,手指主要的动作表现为伸、屈(同时有微度的旋转)。伸指时要求指甲在经过弦的瞬间伸肌收缩的力量要大一些,同时要求屈肌放松。这样动作才能轻松自如。如果在做伸指时屈指的有关肌肉也收缩,形成对抗,伸的动作就困难了。屈指放松不够也会使伸指动作笨拙、生硬、无弹性、早出现疲劳。

应该研究每一种动作是由哪些部位参加运动的(指、腕、小臂、大臂等)。这些动作采取什么形式(屈伸、旋转等)。这样就可以在训练中,要求合理地使用力量(而不是用力),也就是说该动作的部位活动,不该动作的部位不活动。组合中哪些动作成份的比例多一些或少一些,都应该做到合理适当。这里必须明确一个容易错误理解的问题——动作并不等于用力(使劲),做动作的部位不能理解为用力(使劲)的部位。如果产生这种错误则是动作中最致命、最根本的错误。只要动作的部位有用力(使劲)的意念和感觉,这个动作部位一定表现为动作僵硬、不灵活、不持久、早出现疲劳。这样,越要求动作灵敏度高,危害就越大。

对于动作僵硬、笨拙的问题,在教学中比较容易引起大家注意,但是对于“放松”这两个字同样也该注意,切莫乱用。没有笼统的放松。例如学生做轮指时,如果发生了腕部由于使劲而僵硬了的现象,那就应明确地指出腕部僵硬了,要放松腕部,还要注意到腕部的紧、僵,往往是由于手指孤立用劲弹所引起的,特别是大指过分使劲。

乱用“放松”是不能正确地掌握技术的。没有正常合理的肌紧张就没有正确的技术动作,没有适度的肌肉疲劳也不可能找到合理用力的方法。

不正确的放松概念,既不能正确地去掌握技术,而且还会造成肌体某些部位的损伤。例如做扫拂滚,如果要求音量大,必须作用弦上的力相应也大,因此弦的反作用力也大,假如此时腕部在经过弦时不相对稳定,而是松懈地甩动,就极易造成肌肉或韧带的损伤。

演奏时“重量”的概念:

演奏钢琴、小提琴,是把臂的重量通过手指、弓子垂直作用于琴键、弦身的。而琵琶演奏时,臂等部位的重量作用于弦上的角度就比较复杂。

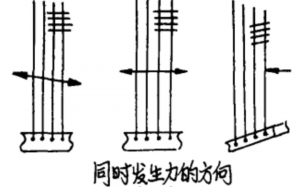

从图中可看出,拨动时力的方向有斜下方(斜上方)、向前(向后)、向面板几个方向的力同时作用于弦。

如果在运用中,不能正确合理地使用臂等部位的重量,不懂得在任何情况下,手指动作在作用于弦时,永远包含着臂等部位重量变化的原理,就不能正确掌握音量、音色、速度的变化等技巧手段。那么如果音乐需要渐强,演奏者就只好用手指去使劲击弦,反之表现弱奏时,单纯靠手指的控制而忽略臂的重量作用,音色便虚而没有弹性。

“重量”是演奏中极为重要的概念,从学琴第一天起就要在动作训练中,逐步体会、明确。

其次是感情和动作的矛盾。

当乐曲的内容需要表达愤怒、激愤的感情时,最容易发生不合理的肌紧张,影响动作的正常发挥。

原因是:1. 这时往往要求用大力度去奏出理想的音响,如果分不清自然感情状态下的肌肉状态,和技术动作所要求的肌肉状态的区别,往往会犯用力(使劲)的错误,以至和协同工作的肌肉发生对抗。2. 在生活中愤怒、激愤往往表现为紧握拳头,甚至咬牙切齿,心律加速、呼吸短促,手指、腕、臂等部位的肌肉高度收缩,颈部也可能发生僵硬。在自然生活中,这种肌体紧张,能使主观感受得到表达,获得感情上的满足。因此训练中,一定要在所有情况下保持肌肉的正常工作状态,要求演员用声音表达情感,力求音乐与动作的协调。

心理状态和神经系统对技术训练的意义

练琴时应该引起重视的是:提高神经系统的兴奋性。在神经系统指挥下,可以动员肌肉中更多的肌纤维参加收缩,使肌肉发挥出比平常更大的力量。神经系统对肌肉的控制能力提高了,就能使肌肉收缩更迅速、更准确。各块肌肉之间的协同配合也更一致。

提高动作的兴奋性要注意克服一些常见的心理障碍。往往因为某一个动作没掌握好,思想上就此背上了包袱。例如滚奏时速度快不起来。这种情况在学习过程中应该说是正常的,因为都要经过这个阶段。但有人不去分析问题,细致捉摸,体会老师的指导,配合好训练,而是没有信心,背上包袱。假如有人在旁边,更是胡思乱想,还没有碰琴弦心里就已经“打鼓”。这使得大脑皮层中该兴奋的兴奋点处在抑制状态下,根本不可能去分析动作,辨别错误和正确,使得神经系统的兴奋性极度降低,失去了对肌肉的控制能力。“滚奏”的速度非但快不了,如果老是处在心理紧张状态中,发展到严重时,只要一想到“滚奏”甚至就不会动了。因此要想提高神经系统的兴奋性,除了排除各心理障碍外,一定要有坚强的意志,充分的信心。正常的心理状态,才能进行冷静的分析,恢复提高神经系统的兴奋性。

如果遇到神经系统支配能力失常时,除了要解除心理的紧张状态之外,在动作上先不要提出一大堆“规范要求”,而应要求“患者”先抓住动作的积极性,先不要求动作非要达到某种程度的力度和某种音色。只要求能无顾虑地动作,要求放松僵硬的部分肌肉,这时做动作的速度以自己感觉舒服为宜。如果轮指动作做硬,也可用这种方式去处理,先把指的基关节、腕部等处的肌肉放松,不要用大力,心理泰然地以自已感觉到舒服自然的速度和力度在弦上做轮的动作。先把动作的“积极性”调动起来,然后再逐步要求“符合规范”,因为这时候动作的积极性是主要矛盾。等待心理状态正常,肌肉支配动作的能力恢复正常后,再设法逐步达到“符合规范”。只有首先提高神经系统的兴奋性,才有可能提高神经系统对肌肉动作的支配能力。

怎样才能把大脑神经的疲劳感,减少到最低限度呢?这也是训练中应该引起重视的问题。单调的简单重复很容易引起大脑神经的疲劳,只有增添一些新的“信息”,才能引起兴趣,保持继续练习的愿望与要求。例如学习内容要调配好,包括练琴时间,内容比例的安排,曲目的选择和练习方法等等。整天练琴并不是学习的好方法。

不要在某一技术发生困难时“单打一”长时间地练。这样往往使脑子迟纯,失去分析和控制的能力,甚至可以使本来已经掌握得较好的技术,由于反映迟纯,正确感觉逐渐消失,不知不觉中转向反面。所以,如果方法不对应先立足于“找”(即分析、研究,试验性的练习),找到了正确感觉(方法)才能进入真正的练习。

练习可以分为无效练习和有效练习,有效练习是有正确的感觉指导下的练习,无效练习是没有正确感觉下盲目的练习。在练习中应保持清醒的头脑、灵敏的反应、新鲜的感觉。

动力定型

大脑皮层是人体运动“司令部”的最高指挥官。专管传送“消息”的,叫感觉神经(也称传入神经),它们连接着人体的“情报站”——眼、耳、鼻、舌、 身等感受器。专管传送“命令”的,叫运动神经( 也称传出神经)。它们联系着肌肉和腺体(也叫效应器)。负责命令的执行。

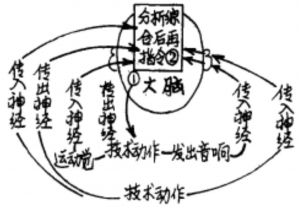

这些生理现象对于我们平时的训练有重要的意义。在练习中,如果有意识地主动发挥传入神经和传出神经的作用,就可充分发挥主观能动性。在练琴中我们经常说:“今天手很舒服,声音也好,感觉不错。”这是因为传入神经起了应有的作用。又如你想动大指或腕,它们很听话,那是因为传出神经起了应有的作用。也就是传出神经执行“命令”的结果。所以在练琴时应该使手的各个部位(指、 腕、小臂、大臂等)都有一个良好灵敏的感觉。特别是触弦时手指的前端。尤为重要的是动作的同时,耳朵对声音要有敏锐的听觉。因此做一个动作时,在发出声音的同时,必须要有耳听觉和运动觉的综合感觉,一定要把两者密切地联系贯通起来。把这些综合的感觉传入到中枢神经进行分析、综合。如果不对就需要重新交给大脑皮层去控制,再去调整动作。(示意图)

神经细胞也叫神经元。它有两种基本状态,就是兴奋和抑制。大脑皮层上兴奋和抑制过程的规律,是先扩散后集中的。比如开始学一个技术动作,开始做的时候显得很笨拙,出现一些不应有的多余动作,这就是兴奋在大脑皮层上扩散的结果,使得不应该收缩的肌肉收缩了(出现多余动作),而应该收缩的反而不收缩,所以感到用不上劲,同时又感到很吃力。经过一次又一次的练习,排除了错误的动作,正确的动作就会熟练起来,“劲”也会用了。这样的现象正是大脑皮层兴奋集中的过程和结果。从而在大脑皮层上建立起一定的技术动作的条件反射。这种情况,同某几块肌肉的简单收缩不同。演奏琵琶的技术动作是非常复杂的,它要求和一定的感情相联系,对它有空间和时间等等的要求(即手在运动过程中移动到触弦的地方;乐曲中要求的速度、力度等等)是大脑皮层不同部位上一连串的兴奋点,按照一定的方式排列组合,依次支配有关肌肉,完成整个动作。也就是我们说的“动力定型”。

“动力定型”的建立是要有一个过程的、它要经过四个阶段。1.泛化阶段。表现在外表活动时动作僵硬、不协调,出现多余的动作,费力。2. 分化阶段。表现为正确动作和错误动作交替出现,还不能完全地掌握正确的动作。3.巩固阶段。表现为不仅动作准确,而且某些环节动作还可以出现“自动化”,即不必有意识去控制就能作出动作,完成过程中感到省力自如。4.自动化阶段。表现为演奏中随着音乐的进行,对于动作不必有意识地控制也能自如完成。例如,开始时教师的讲解、示范,使学生在大脑皮层对所学的技术有一个初步的印象,然后通过学习实践,做模仿练习,进一步体会动作,获得运动感。同时必须要用听觉分辨音响,并在大脑皮层上建立起条件反射性联系。在初练时,因为兴奋的扩散,引起一些无关的肌肉紧张,动作不协调,不准确。经过老师反复纠正错误,并采取很多手段,让学生分析、思考,逐步排除了各种干扰,使正确的动作得到巩固。整个技术动作完成得准确、灵活、协调、省力,声音也符合要求。肌体和听觉有一种快感,动作出现了“自动化”的现象。“动力定型”便建立了。

所谓“自动化”就是做一套技术动作时,可以不必有意识地去控制它,一系列的动作就能非常自然、连贯地做下去。举例来说,走路就是自动化的动作,在走路时,可以说话,观看周围事物,而不必去想如何迈步、如何维持身体平衡等。又如在演奏一首乐曲时,意识用来支配表达乐曲的感情,手的动作则自然地在连贯进行,而不是正在想某一个动作如何去做,应该怎样连接下一个动作。这样就不可能在演奏时使感情进入到乐曲的意境中去。所以,自动化的优点是动作非常娴熟,以至大脑皮层可以把它发给比较低级的中枢去控制,从而减轻了大脑皮层的工作负担。

“动力定型”建立后, 一般说来保持正常的练习,不会轻易消退,但也不是一劳永逸的。如果不经常强化,也会慢慢消退。学会一个新的技术动作后,应“趁热打铁”,使它日趋巩固。对于主要的保留曲目也应经常复习,才不至于“回功”。俗话说得好“拳不离手、曲不离口”。有时学一个新技术,刚开始时,由于没有及时注意纠正错误,或者刚学时是对的,慢慢地不严格要求自己,形成了错误的动作,造成了不正确的“动力定型”,再纠正起来就很困难,甚至比从头学起还费劲。因为动作自动化了,错了也往往意识不到,有时越练越加深错误的信号和错误的动作感觉。这种时候就只得重新把这个动作交给大脑皮层去控制、调整。因此练琴时一定要严格认真,有意识地去体会动作,认真分析动作细节,并根据正确的示范,比较正确与错误动作的区别。特别要保持正确的运动觉,提高准确辨别音响的能力。

在训练中有时可以采用分解动作的练习,重点地纠正产生错误的主要环节。如果大指在轮的时候,基关节不会做屈伸动作,触弦角度不对,那么应该重点把大指基关节的动作训练一下, 也就是说在整套动作中纠正个别错误动作,并注意它们的内涵联系,再加以综合。这样的分解在综合后才会有好的效果。例如手指在长轮的整体中独立动作能力不强,指与指之间的点的时值就不易匀称。往往一般都采用强调点清楚的慢轮练习,特别强调指的“独立性”手指单独弹弦训练。这种训练为什么有些人毫无效果呢?因为在手指“独立”活动时没有找到与其它指的内涵联系,没有和臂的重量作用结合,所以在慢轮中点尚清楚,而稍加速度就会产生很多问题。此外在训练中还可以采用“新异刺激法”,如在轮指时,中指动作幅度小,动作不太积极,这种情况可以用由中指开始作轮,或中、食、大的三指轮等“新异刺激法”。这对于在已形成的动力定型中纠正某一错误环节,也会有好的效果。当然做这些练习时一定要注意五指长轮中它们相互的内在联系。

音 色

丰富多变的音色层次,是琵琶演奏艺术中重要的表现手段之一,演奏者必须具备敏锐的音色感觉及支配各种音响色彩的能力。因此,掌握多种音色变化的手段,是琵琶技术训练中一项十分重要的内容。

演奏者在处理一首乐曲时,一般先从作品的内容出发,来考虑采用什么音色结构,再从艺术细节上考虑各种不同音色的布局,力求能符合作品的要求——尽管这些要求是自己的想象。不同的音色是由于演奏方法不同所致。因此在研究演奏方法时,必须把音色这个重要的因素结合起来考虑。

在演奏中使琵琶音色变化的因素,主要的有下列数种:

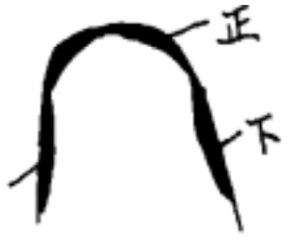

一、指甲经过弦时的角度以及造成弦变形后弦身第一下振动方向的变化。

大体上去区分有:1. 把弦向面板垂直方向弹去,音色则浑厚。2. 把弦向面板平行方向弹去,音色则结实而明亮。3.把弦向近乎面板反方向弹去,音色则脆薄而明亮。

这是在弦的同一部位弹奏时,弦身第一下振动方向的几次改变,所产生的不同效果。如果这种方向的变化有多种层次,则音色的变化也会有多种层次。

常用的是浑厚、明亮兼而有之的音色。因此就采用了使弦变形后的第一下振动方向与面板成45度。这个振动方向也是决定弹挑基本方法的重要因素之一。

二、指甲在弦上经过时滑动摩擦速度的快慢对音色有直接的影响。

在指甲对弦施加相同力量的情况下,滑动摩擦速度慢(经过弦的速度慢),作用力于弦上的时间长,和滑动摩擦速度快,(经过弦的速度快)作用力于弦上的时间短,这两种方法会造成两种不同的音色。一般情况下前者音色较厚,后者则较薄,前者较柔,后者较刚。

三、指甲入弦的深浅。

指甲经过弦时在同等的力度条件下,指甲入弦深,音色相对浑厚,入弦浅音色则相对脆薄。(指甲入弦的深浅和音量也有直接的关系)。

常在指甲约2/5或1/2处触弦(按从胶布以上至指甲尖全部比例来计算)。

四、弹弦的部位不同。

触弦、经过弦——越接近缚弦处音色越硬;越近弦身1/2处音色越松。

弹弦处大体可分上、中、下三个部位。

“中”是指第25品位处到缚弦点的1/2处。这个部位的音色松硬适度,是最常用的部位。

一般说来上和下是变化、对比时用的弹弦部位。使用中根据乐曲的特点而变化的。有的乐曲甚至大段的旋律都在“上”部。

五、指甲的用锋。

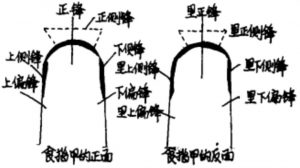

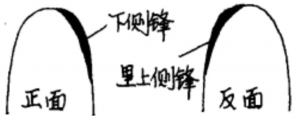

食指的用锋最为复杂,使用中变化多端,大体上可分十二个锋。

指甲用锋不但和音色有关,而且和演奏方法有直接的联系。例如轮指有两种腕部转动的方法,一种是顺时针方向的转动,这种方法手心略向外翻转,因此中指、名指、小指越来越靠下偏锋。这种用锋使声音柔和、暗。另一种则是逆时针方向的转动,中、名、小指基本上用的是正锋,音色亮而结实。

常用的指甲用锋:

一、滚奏

1、食指用正锋和上偏锋的交界处。弹奏时正锋触弦随着动作由正锋和上偏锋交界处经过弦。

2.弹奏时先从下偏锋触弦,随着动作由下偏锋滑至正锋,由正锋处经过弦。

二、慢弹挑

1.食指用下偏锋和正锋的交界处。

2.同滚奏的“1”。

三、摇指

1. 用指甲的上侧锋和下侧锋触弦,正侧锋离弦。

2.在要求比较柔和的音色或弱奏时,也有用正侧锋的偏上面部位。

3.如果要获得明亮的音色(这时往往音质稍薄)则用里上侧锋和下侧锋,这时手指动作的轨迹方向比较斜。

动作轨迹方向改变,用锋改变音色也随之而变化。

四、扫

1.用下侧锋 2.用下偏锋

3.用上偏锋 4.用正锋

这是简单分析用锋变化,不是一成不变。

由于部位组合成份比例不同,可使音色发生各种不同变化。例如在中速弹挑时,如果手指动作成份在组合中多-些,音色就明亮一些。假如组合中腕和小臂的动作成份多一些则音色浑厚一些。当然造成音色差别,往往是多种因素形成,但有一种在当时表现为主要的。

音色问题归根到底是个技法问题,什么样的方法必然会产生什么样的音色。

检验方法的标准是看客观效果,即这个方法是否符合人体的正常肌体活动的规律;是否符合琵琶发声的要求(合理的,科学的),以及这二者之间结合的结果。当然最后还要看在乐曲中使用是否得当。

对待方法问题,特别要注意“一般”和“特殊”的关系。如果某种方法能有效果,就不应该否定它。任何一种方法总会有它不足之处,特别是教学中的训练方法更是这样。因为训练方法往往总有特定的要求,经常会强调某一个侧面。所以更要注意到那种训练方法在什么条件下使用更合理,更科学,以及可能存在的消极面。假如事先能对学生加以说明,就可以避免片面性,可以较顺利达到训练目的。例如在轮指训练中如果强调点的清楚,就不应忽视点与点之间连贯成线的要求;而要求连贯成线的同时,又要充分注意到线是由点组成的这一基本情况。由于手的条件不同,有些人在某些方面较为特殊,因此除了采取一般训练方法之外,还应当有些特殊的训练方法,来适合这些特殊的生理条件。

如果我们能更多地掌握合理的方法,在使用中音色变化手段就会多一些,这对于提高和丰富艺术表演能力是十分有利的。

作者简介:王范地(1933—2017),男,上海人。著名琵琶演奏家、教育家、理论家。