摘要:吕绍恩创作于1960年的琵琶独奏曲《狼牙山五壮士》是根据抗日战争时期的一个真实故事写成的。独特的战争题材,感人肺腑的故事情节,必须以独辟蹊径的艺术构思和手法创造出独特、新颖、鲜明的音乐语言和音乐形象。作曲家创造性地采用了传统琵琶武曲的叙事体形式,并首次在琵琶曲的创作中借鉴西洋奏鸣曲式结构,这种“中西结合、古今贯通”的创作思维,加上因作品内容需要而开发的琵琶演奏新技法与琵琶传统武曲原有技法的融会运用,使琵琶独奏曲《狼牙山五壮士》取得了具有突破性意义的成功,成为二十世纪中国琵琶音乐标志性的作品之一。

关键词:吕绍恩;琵琶曲《狼牙山五壮士》;演练

二十世纪五、六十年代,我国的民族器乐创作进入了一个兴盛时期,琵琶乐坛上出现了两部影响深远的佳作——具有传统文曲性质的《彝族舞曲》和具有传统武曲性质的《狼牙山五壮士》。吕绍恩创作于1960年的琵琶独奏曲《狼牙山五壮士》是根据抗日战争时期的一个真实故事写成的。1941年秋,穷凶极恶的日本侵略军对我晋察冀边区根据地进行灭绝人性的“大扫荡”。在冀西易水河、狼牙山的一次战斗中,为掩护我党政机关、部队和群众的安全转移,八路军某团七连六班的五位战士担负起了后卫阻击敌寇的艰巨任务。这五位战士利用山区有利地形与敌军周旋、激战了两天,打退了日伪军多次疯狂进攻,子弹打完了,就用石块抗击,最后把敌人引上了狼牙山棋盘陀峰顶绝境,身后已无退路,战士们宁死不屈,毁掉枪枝,义无反顾地跳下几十丈高的悬崖,用生命和鲜血谱写了一曲气吞山河的壮歌!独特的战争题材,感人肺腑的故事情节,需以独辟蹊径的艺术构思和手法创造出独特、新颖、鲜明的音乐语言和音乐形象。但由于民族乐器独奏作品的创作需要对该乐器的演奏技法有相当了解,所以当时这一领域的创作往往由演奏家自己来承担,作品也以改编的为多,如琵琶名曲《彝族舞曲》的作者王惠然就是一位优秀的琵琶演奏家,后来又成为了出色的作曲家、指挥家。这时,以作曲为专业的吕绍恩先生也发挥自己的优势。在学习、熟悉了传统琵琶音乐及其演奏技法的情况后,以极大的热情开始了琵琶独奏曲《狼牙山五壮士》的创作。完成这部作品,作曲家创造性地采用了传统琵琶武曲的叙事体形式,并首次在琵琶曲的创作中借鉴西洋奏鸣曲式结构,这种“中西结合、古今贯通”的创作思维,加上因作品内容需要而开发的琵琶演奏新技法与琵琶传统武曲原有技法的融会运用,使琵琶独奏曲《狼牙山五壮士》取得了具有突破性意义的成功,成为二十世纪中国琵琶音乐标志性的作品之一。《狼牙山五壮士》为叙事性单乐章作品。全曲由引子、尾声和五个乐段组成,分为呈示部、展开部与再现部三大部分。其中,引子、第一、第二乐段为呈示部,在呈现敌我音乐主题的同时营造出战斗前的特殊氛围;第三乐段为展开部,惊心动魄地描述了五位壮士浴血奋战的激烈场面和壮士纵身跳崖的壮烈瞬间;第四、第五乐段与尾声为再现部,这是对狼牙山五壮士深切的怀念和由衷的歌颂。作品在完成的当年,由杰出的琵琶演奏家刘德海进行首演,后经电台播放,其生动、鲜明的音乐形象和撼人心魄的艺术感染力产生了轰动性的效果。不仅是琵琶圈、民乐界尽人皆知,即便在整个中国乐坛甚至广大音乐爱好者中也有很高的知名度,都知道有一首叫《狼牙山五壮士》的高水平、高难度的琵琶曲。1980年,文化部在“上海之春”举办首届全国琵琶比赛,《狼牙山五壮士》与《十面埋伏》被并列为决赛曲目;1981年上海音乐出版社出版的《音乐欣赏手册》中列其为古今琵琶十首名曲之一;1989年出版的《中国大百科全书(音乐、舞蹈卷)》中被列为新中国建立以来所选三首琵琶名曲之首、中央音乐学院师生在校期间所作十五首重要作品之一;人民音乐出版社1990年出版的《中国音乐词典(下卷)》列其为当代四首琵琶名曲之首;1995年被收入香港与上海联合出版的CD唱片《中国古今琵琶十大名曲》;1996年在台湾举办的世界华人琵琶比赛中被选为必弹作品之一;1996年由文化部长周巍峙主编的《中国新文艺大系1949—1966音乐卷》中被列为三首琵琶名曲之一……而在论及新中国建立以来的中国民乐作品甚至音乐作品创作的文章以及书籍中,琵琶曲《狼牙山五壮士》都是一部“不会”也“无法”绕过的杰作。然而,回眸这样一部世纪之作,自诞生至今的半个世纪的时间里,其上演率却并不高,远不如传统琵琶武曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》以及与其同时产生的《彝族舞曲》,在音乐舞台上几乎已听不到《狼牙山五壮士》那惊天地泣鬼神的雄浑之声了。这究竟是为什么呢?依笔者之见,要神形皆备地演绎这部作品,在深入领会作品曲意的同时,非得有扎实、全面的琵琶演奏技能、技巧不可,因为此曲的技术难度实在太高了,至今无出其右者!所以无论什么类型的琵琶考级,列《狼牙山五壮士》为最高级别曲目是确定无疑的。能拿下还算可以,要弹好很不容易。这应该是《狼牙山五壮士》难得一闻的主要原因。当年吕绍恩先生在谱写这部作品时,以民族五声音阶调式排列为基础,结合西洋大小调写作技法,在旋律进行中更多地配置了三和弦、七和弦的和声音响,并穿插运用F、D、E、G各调,使旋律发展层次更清晰,对比更强烈。技术运用上排除了左手习惯于在传统乐曲中调性概念较狭窄的演奏方法,尤为突出的是在旋律进行中变化音的巧妙、合理运用,左手大量采用和弦按法,从而使左手的技术潜力获得了创造性的发掘,如四个手指不够用了,把扶琴的左手大拇指也用来上品按音,这就是前无古人的著名的“大拇指的解放”。为了更准备地勾画敌人残忍、狡猾、粗暴的嘴脸和本性,在乐曲进行中运用了许多密集型减和弦,在表现敌我交战中旋律进行选择了半音阶上行与全音阶模进的特殊手法。节奏上则采用了散板、连续附点以及民族乐曲中少见的七连音等复杂节奏。这一切都使得作品更富于描绘性和戏剧性。而在右手的技法运用方面,有难度很高的满轮,强力度长时值的滚奏四条弦,连续附点节奏单扫,在第四弦上作滚奏、长轮、摇指,以及左右手指法的复合运用,而且还要在这基础上作音色、音量的各种变化。这些技能、技法都要在正确贯彻训练要领的前提下通过长时间由慢渐快、循序渐进的认真练习方能掌握直至熟练运用的。否则贪多欲快,急于求成,会造成许多弊病。譬如:左手换和弦时脱拍,快速换把时断音,按和弦时四个手指没能同时到位或指尖用力不集中、不均衡,致使和声不结实、丰满;右手作滚奏、轮指、扫拂、满轮时力度、速度不均匀,致使技巧难以符合乐思变化的需要而发挥自如,全曲的表演缺乏连贯性、音乐性,从而无法达到乐曲一气呵成的演奏效果,影响整部作品所要表达的音乐形象和内涵意境。接下来笔者结合多年演练、教学《狼牙山五壮士》的点滴心得,较具体地介绍一下这部作品关键部分的注意事项以及难点部分的技术要领,供同好者参考、指谬。作为引子的第一乐句,作者在和声写作上运用了四声部和弦长音的写法,在琵琶指法上安排了轮四条弦与滚四条弦两种高难度技法。长轮四条弦时,要求每一个轮指同时在四条弦上作力度、速度变化,以达到丰满又均衡的和声效果。谱例中第三、四小节的长滚四条弦,要求右手扫拂的频率快而密,加之sfp-sfz的强烈音量对比。这四小节一乐句是全曲给人的第一印象,至关重要。庄严、雄浑、肃穆的乐声,可理解为硝烟弥漫、战云密布,巍巍太行山脉岿然不动,蕴涵着不屈的英雄气概——一下子把人带回到了抗日战争最严峻的时期。

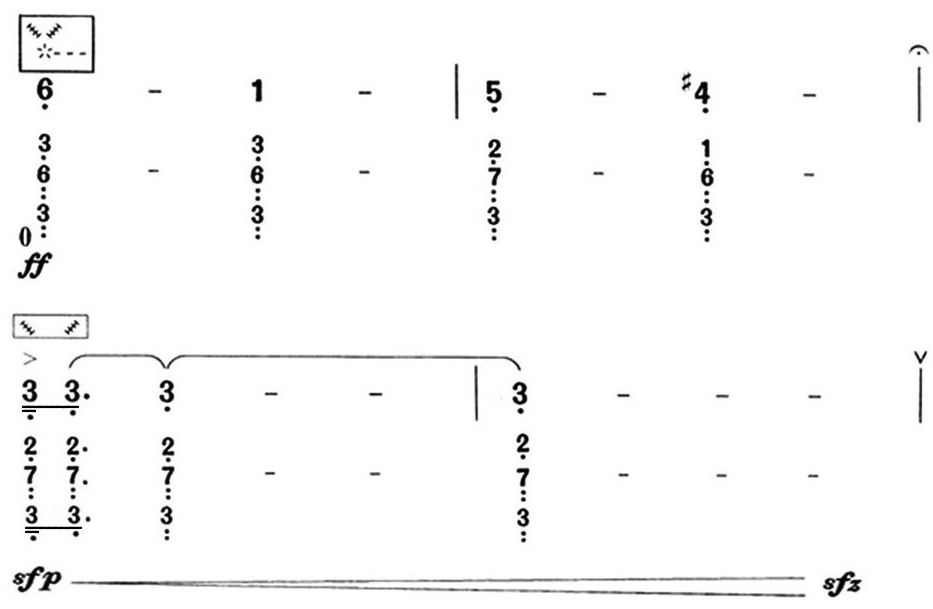

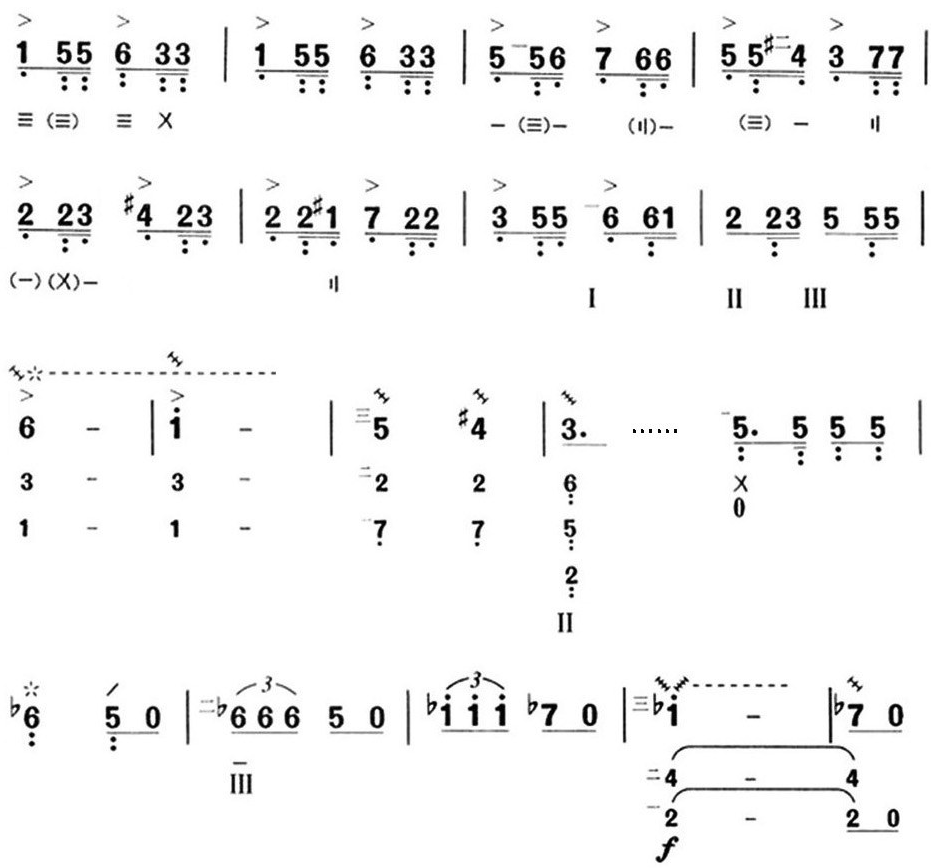

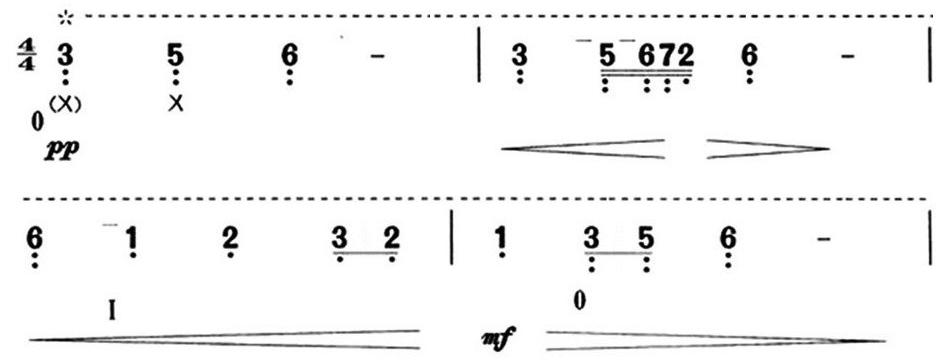

谱例1

满轮的技术要领:满轮是浦东派琵琶演奏的特有技法,当我们了解满轮演奏的技法后,训练时必须要求每个手指从指根发力直至指尖弹出,因而手指运动的幅度要大些,练习时应用较慢的速度使其连贯起来,注意检验每个手指在过四条弦时手指尖应有触弦的感觉,平衡每个手指奏出的音量与手指间的速度是否均匀。

滚四条弦的技术要领:我们掌握了扫拂技法的演奏后,练习滚四条弦时,更要强调大、食指扫拂时过弦快而急,注意手指与手腕的用力放松运动配合好,要求扫拂音量平均和连贯性。如能正确做到上述演奏要求,就能使和弦纵向声部清晰均衡,音质丰满,或将获得钢琴所奏和弦的音响,使琵琶这乐器在演奏四声部和弦长音时体现出独特新颖的效果,打破了琵琶只习惯于演奏传统五声调式和弦的樊笼,开拓了琵琶演奏技法的新领域。“引子”段落中有两个上下对应的乐句,它们既有上下句的连接与统一,也有节奏与技法上的对比,形成了旋律与节奏的极大反差,我们在演奏上应注意它们的融合度与对比度。上半句在四声部长音的演奏中,左手换和弦音时指尖反应要快,尽量避免在换音时带来的间隙痕迹;右手作满轮时轮速可稍慢些,使每个声部的音均能清晰奏出,从而获得丰满而连贯的音响效果。下半句右手连续双弹指法应保持手腕放松手指用力的配合作用,要求右手触弦面积不大于指尖端的三分之一,双音要求音量平均,触弦速度快而集中,增强上下句的对比度。

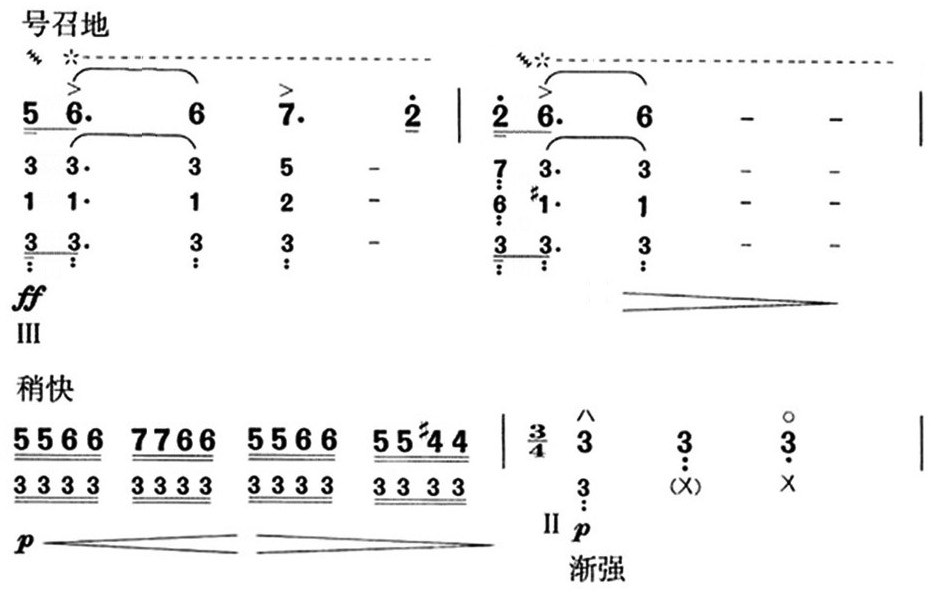

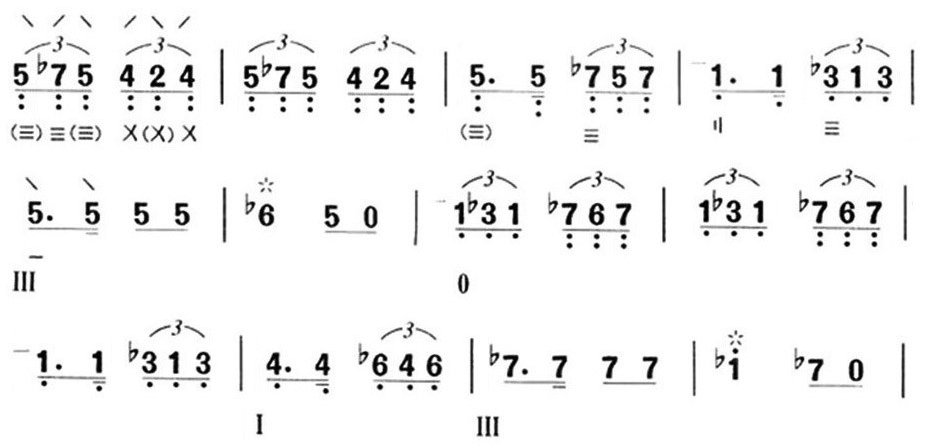

谱例2

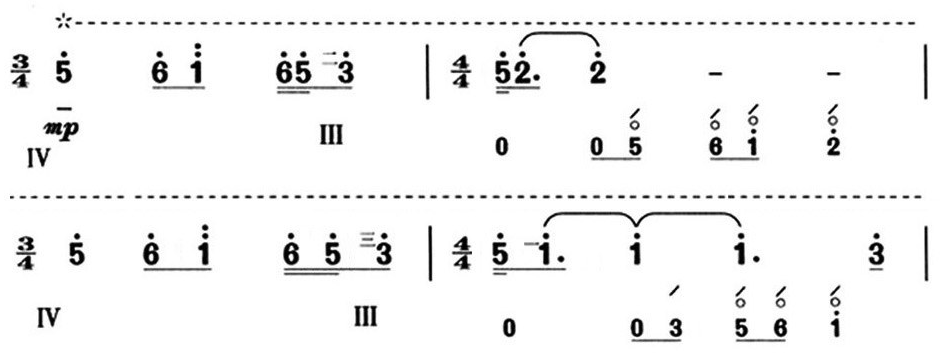

乐曲第一段,由“引子”的F调转为D调,作者采用了《新四军军歌》的主题加以扩展,并用附点节奏与三连音交替出现的节奏以及宽广豪迈的长音旋律来表现我抗日部队威武雄健、勇往直前、不可阻挡的气势。其间附点节奏的前一音必须奏得强一些,后一音稍弱些,三连音的时值应平均分配,第一个音也要强些。右手弹奏要特别注意两种不同节奏交替进行的对比性,出音干净,力点集中,以凸显我抗日将士刚毅、果敢的英勇形象。

谱例3

乐曲第二段,引用日本歌曲的曲调作机械性的处理,并放置在琵琶曲极少使用的E调上来表达,再配置上从减七到属七、减三到增三等一系列不协和和弦。演奏时要注意节奏的机械性、刻板性,尤其是左手快速跳把、交换和弦时按音要准确,按和弦时左手第三、四指同时按音到位,并注意保持和弦纵向声部的均衡。此段表现日本侵略军凶神恶煞、强占他国领土的丑恶形态。

谱例4

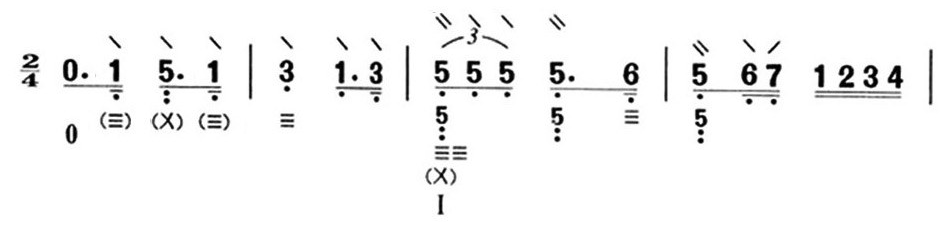

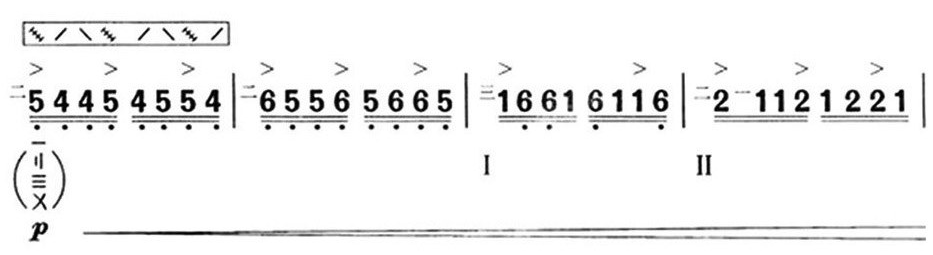

按、换和弦的指法要领:当左手按和弦时,除了有时一个手指在同一音位上按多个音需用平按的方法外,一般均用指尖按音法,因为指尖的灵敏度最好,反应也最快。在和弦频繁而快速度地换位时,左手技能的难度就大大增加,即每个手指负责不同按音时要求同步按上,必须发挥指尖的灵敏度,在和弦换位音域相隔比较宽的时候,要求左手臂、手腕的运动敏捷、跳把到位准确,这就需要用由慢渐快的方法反复训练。乐曲第三段,八路军英雄形象与侵华日军反面形象交替出现。演奏时要求力度、音色变化鲜明,节奏感强,层次分明。

谱例5

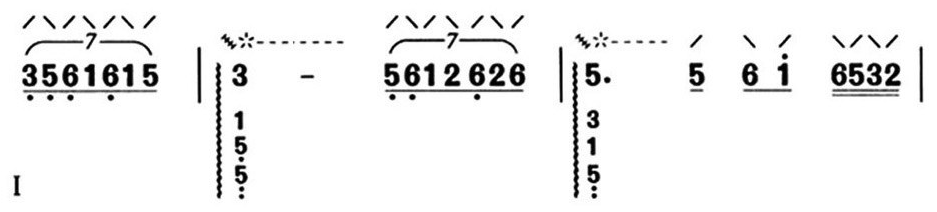

在某些旋律进行上运用级进手法加以八度跳进,和弦交替的跳动也较大,这时应注意左手跳把按和弦的扎实与准确。练习时可采用由慢渐快的方法反复训练,注意发挥左手指按弦的敏捷性,抓住手臂、手腕跳把时的特殊感觉。

谱例6

连续快速的三连音节奏在旋律进行上大幅度跳动,这种写作手法给琵琶演奏带来很大难度,因而更须注意快速度的附点、三连音节奏时值的准确性,尤其是第四弦上的连续三连音以及快速度的跳把要准确而清晰。

谱例7

这一乐段的最后部分,作者采用了西洋打击乐器的特色节奏型,加以旋律向上进行的手法,将全曲推向高潮,描述了五位八路军壮士在敌众我寡的险恶时刻,不畏强暴,浴血奋战,直至跳崖殉国的高大形象。此段的旋律与节奏有机地融为一体,如电影画面般地渲染了战争场面的残酷与惨烈。

谱例8

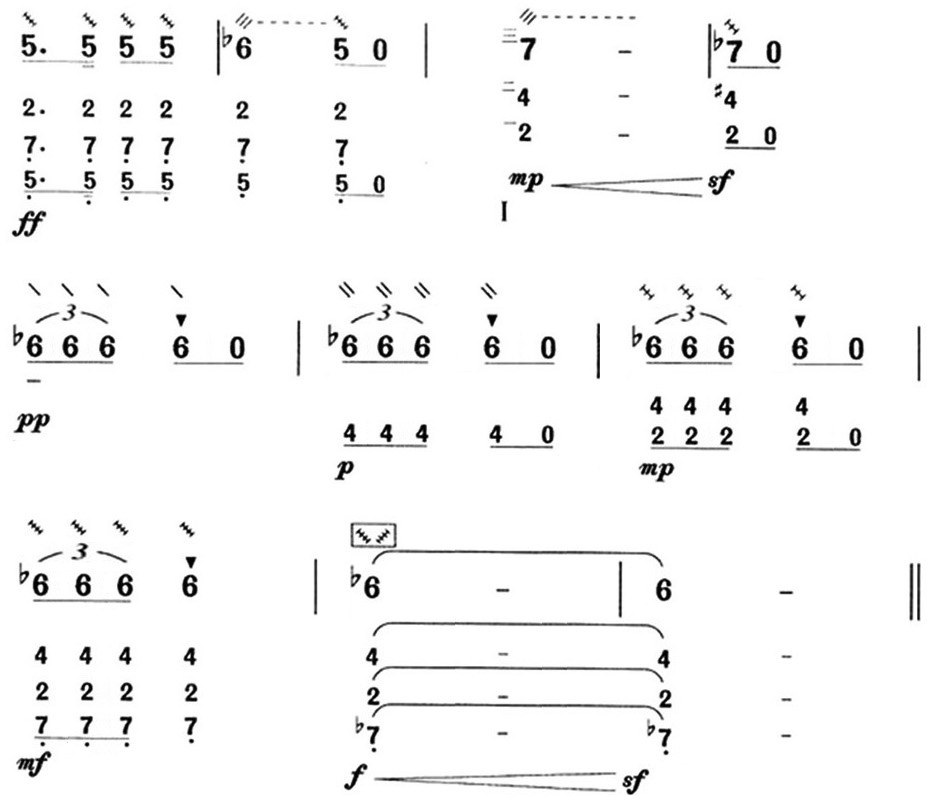

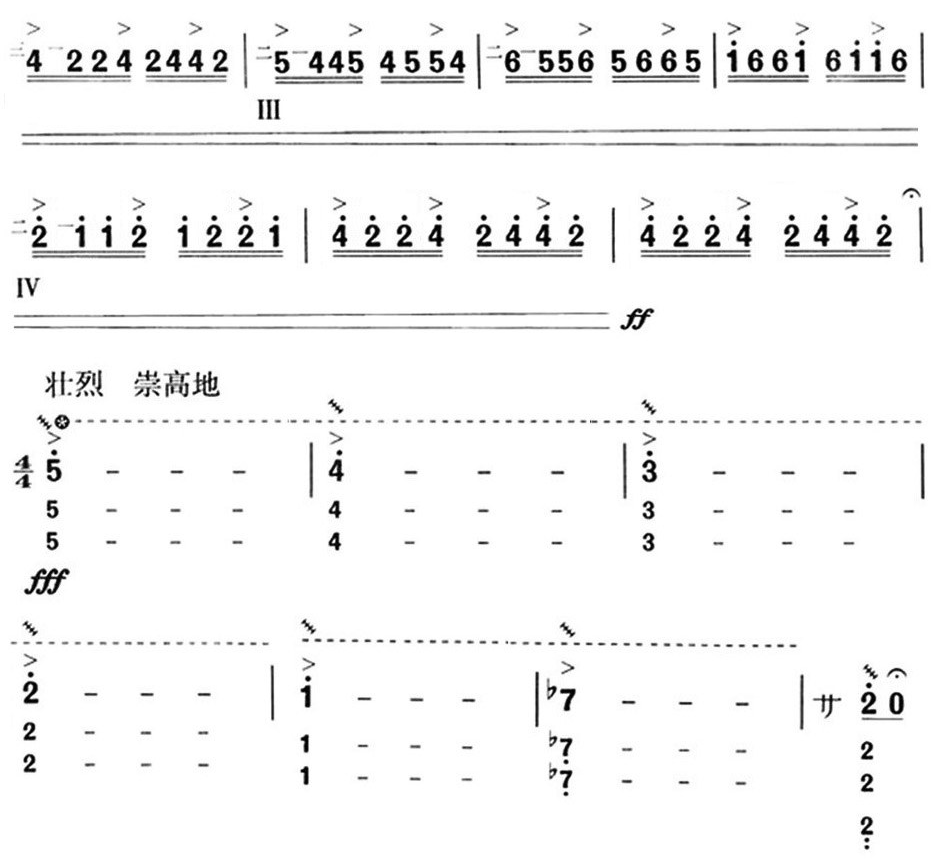

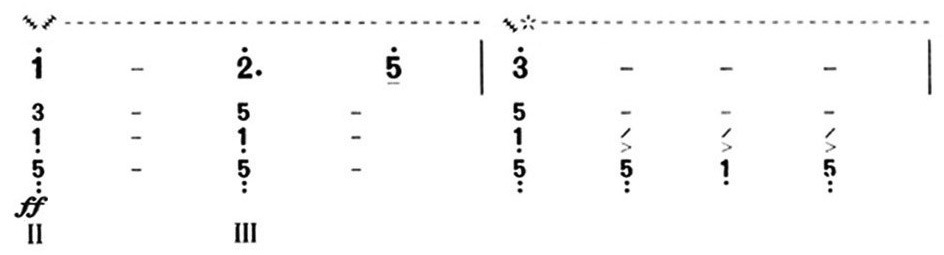

乐曲第四段,演奏指法用滚奏或轮指均可,只是在四弦上运用此类指法尤其要注意避免噪音,控制右手指甲触弦面积尽可能小,加强每个手指的弹性与独立性,在音量对比上需做到强弱分明,音量渐强时还要配用左手的“吟弦”,以达到吟诵的效果。为了能确切地表达哀悼、肃穆的情绪,除了旋律带有哀悼的音调外,更重要的是演奏者必须具备良好的音乐修养以及控制音色、音量变化的演奏技术能力,使演奏能真正感动自己,感染他人。

谱例9

乐曲第五段,着重于音乐的表现,琵琶的音色要细腻,旋律的连接要流畅,由衷地表达出为八路军抗日战士以寡敌众、临危不惧、奋勇杀敌、为国捐躯的英雄壮怀所感动而抒发的深切怀念。

谱例10

对于七连音的演奏,在速度与音色、音量变化上可以充分自由而富于表情,形成音乐趋势向上推进的动力,表达人民被英雄们的精神所感动而蕴含蓄势着一股无穷的力量,将以英雄为榜样,化悲痛为力量,坚定意志,继承英雄的意愿奋勇向前。

谱例11

以上整段演奏要求乐句清晰,抑扬顿挫分明,对音乐强调语气化的表达,生动刻画人民对英雄的缅怀、崇敬之情。尾声,是一首宽广、庄严、雄伟的颂歌。在琵琶演奏上运用了难度较高的长时值、大力度的滚奏四条弦和轮四条弦的指法,在传统的民族五声调式与西洋大小调式相结合的同时,利用民族音乐旋律横向发展的特点,使人在听觉上产生交响音乐般的宏大效果,它与乐曲的引子遥相呼应,谱就了一曲浩气凌云的壮美音诗!

谱例12

《狼牙山五壮士》与《彝族舞曲》是二十世纪中国琵琶音乐的一对标杆型双子星座,其创作手法与演奏技法对此后的琵琶音乐发展产生了明显的积极影响。继《彝族舞曲》之后,传统文曲型的优秀作品就有《火把节之夜》、《渭水情》和《春雨》等。但类似于《狼牙山五壮士》般的武曲型优秀作品还很稀见,尤其是其高难度演奏技巧的密集、妥帖运用,犹如珠穆朗玛般孤峰突起,依然是考量琵琶演奏者演奏技能的不二试金石!

来源:中国音乐(季刊)2012年第2期