音乐学者张振涛教授在《响了一百年的琵琶——音乐学家曹安和》的长文中,以丰富详实的史料,细腻而栩栩如生地呈现了“中国现代第一位女性音乐学家”曹安和先生的形象。从行医立世、琴书自娱的家世,到执着女子弄乐无视社会偏见;从刘天华的得意门生,到受教于中外诸多音乐名家;从琵琶、昆曲、钢琴等中西音乐共融,到古今中外乐学研究的开阔视野;从半个世纪与表兄杨荫浏一起采访记谱、整理编著、出版论著乐谱,到与乐相伴孑然一生……一个孜孜以求、学高心宽、济人急难、乐善好施、灵秀而坚韧、温婉而独立的女中英杰跃然纸上。文中对曹安和的印象称“现代音乐学第一位女性学者,见证了20世纪女性从事琵琶演奏、音乐教育、学术研究的不凡经历。琵琶立身,一不易也;笔耕不辍,二不易也;为兄分忧,三不易也;终生不嫁,四不易也;享寿百年,五不易也。有此五不易,气象高华,独树一帜。”

本篇选辑的曹安和先生生平资料照片图文,绝大多数引自张振涛教授此文。专此感谢!

1942年春重庆《刘天华逝世十周年纪念音乐会》演奏刘师作品《变体新水令》后合影。左起:杨大钧、杨荫浏、曹安和、陈振铎。

关于1950年杨荫浏和曹安和两位教授在无锡为阿炳录音的经过传说众多,甚至现场当事人居然也有不同的回忆。南京师范大学音乐系的亲历者黎松寿教授记述为:1950年9月2日晚在三圣阁录了二胡曲,次日在曹安和家录了琵琶曲,而曹安和先生则回忆是在雨天的下午以三首琵琶曲在先,三首二胡曲在后的顺序完成录音。曹安和的学生、中央音乐学院陈泽民教授,通过当时阿炳录音中曹安和的报幕顺序、录音听辨等多种史料分析,撰文认为曹老师的说法可以确认。而当时由曹安和借琵琶给阿炳录音则并无异议,本篇所聊即为此琵琶。

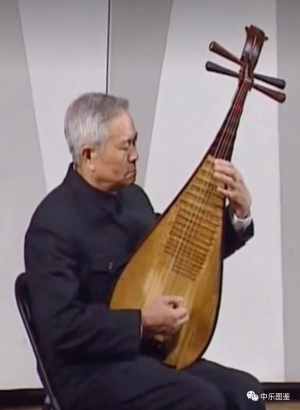

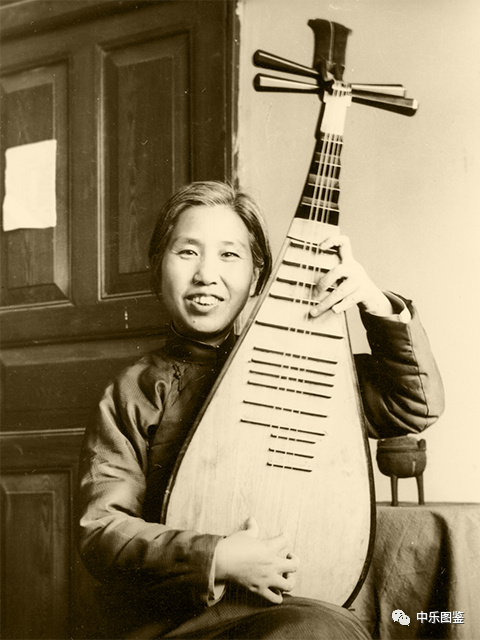

曹安和先生(1905—2004)。图中手持的琵琶即为1950年借给阿炳录音的琵琶。

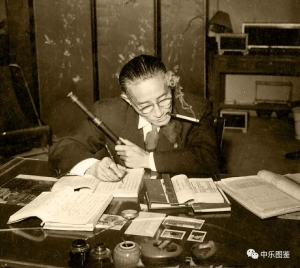

新中国民族音乐学奠基人,曹安和的音乐引路人与合作者、1950年主理为阿炳录音的杨荫浏先生工作场景。

杨荫浏(右)的箫与曹安和(左)的琵琶合奏

关于曹安和借给阿炳录音的这把琵琶,陈泽民在《曹安和先生的琵琶教学及对我的师生情谊》中介绍,1989年春他去看望年届84岁依然伏案工作的先生时,获赠了此琵琶。同时“谈及这把琵琶来历时,曹先生说:‘抗战胜利后,国立音乐院迁回南京,这是1946年的事,……可能在1947年或许是1948年的一个暑假期间,回无锡度假,想订购一把琵琶,当时看到一块红木纹理较好,就决定用这块材料做琵琶,制作这把琵琶的工匠是无锡有些名望的高双庆师傅。1950年阿炳录音时,用的就是这把琵琶,当时把它借给了阿炳录音。’这把琵琶诞生的年代岁不久远,但已包含了一定的历史文化积淀,具有文物的意义。”

依高双庆报名照合成工作场景模拟。曹安和借给阿炳录音的琵琶由高双庆师傅制作。高双庆14岁入苏州“周万春”乐器店学艺,之后沿无锡、常州、南京等地一路行商,在无锡时与阿炳相熟,并为其乐器需求服务。在1950年下半年到上海落脚,并于1951年在城隍庙附近开设“高顺兴乐器店”,成为上海著名琵琶制作“门派”之一。1957年起成为中央音乐学院住院乐器制作师近十年,想必与曹安和先生、陈泽民先生都有交集,或也为自己制作且由阿炳录音的琵琶做过保养。

关于曹安和借给阿炳的这把琵琶,在音位排列上也有些值得一聊的地方。

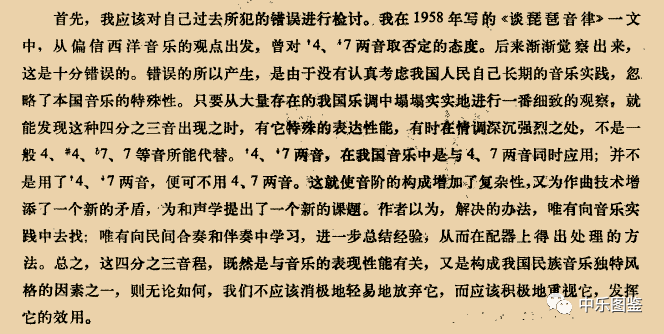

陈泽民先生在《对旧制琵琶七品特殊音高的探讨》一文中介绍:杨荫浏先生在晚年发表的《三律考》中写道“我应该对自己过去所犯的错误进行检讨。我在1958年写的《谈琵琶音律》一文中,从偏信西洋音乐的观点出发,曾对↑4和↓7两音取否定的态度。后来渐渐觉察出来,这是十分错误的。错误的所以产生,是由于没有认真考虑我国人民长期的音乐实践,忽略了本国音乐的特殊性。……这种四分之三音出现时,有它特殊的表达性能,有时在情调深沉强烈之处,不是一般4、#4、7、b7所能取代。”而阿炳在录音时,也曾对曹安和先生说,你这把琵琶我弹不惯,即指新式排品找不到这种特殊音高,后来是通过在低位音推拉琴弦实现了这种阿炳非常重视的音高审美。

杨荫浏先生晚年在《三律考》一文中,对自己1958年所写《谈琵琶音律》中否定民间四分之三特殊音高的自我检讨部分原文。

自曹安和先生将借给阿炳录音的琵琶赠予陈泽民先生之后,陈先生自然欣喜不已,视若珍宝。作为演奏家,珍视程度的最好体现,就是能够用以经常演奏。可以想见,这把名家制作、名家演奏且为阿炳录音所用的琵琶,声学品质自然上乘,然而原先琵琶上传统的四相十三品的音位,一定程度限制了琵琶曲目的选择。故此,陈泽民后来将琵琶音位拓展为四相十八品,自然是丰富了演奏的曲目。在一代琵琶宗师汪昱庭先生逝世50周年的纪念音乐会上,陈泽民先生用这把老师相赠的琵琶演奏了《青莲乐府》,可以看见琵琶音位已是四相十八品,但依然保留了流传千年的丝弦声韵。

不过,如今陈泽民先生觉得四相十八品的音位拓展甚为不妥,毕竟这把琴曾经是老师借给阿炳录音所用,保留原貌所蕴含的历史文化价值,应该是远超曲目拓展之便利。

陈泽民先生在汪昱庭先生逝世50周年纪念音乐会上,用老师曹安和相赠的、曾借给阿炳录音的琵琶演奏《青莲乐府》。可见音位已拓展为四相十八品,但依然保留了传统的丝弦。

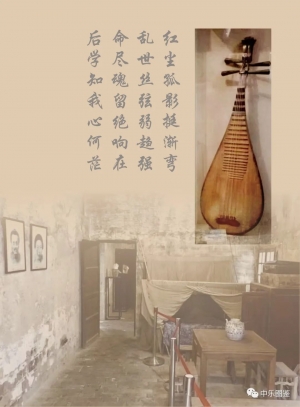

关于这把琵琶的归宿,陈泽民先生在《曹安和先生的琵琶教学及对我的师生情谊》一文中表示:“我已年过古稀(2004年),正在考虑这把琵琶将来的去向,如果有一个国家级的乐器博物馆,那将是它最好的归宿,但如今还未听说有此机构。最近据无锡钱铁民先生说:无锡市的城市规划将重修雷尊殿,修复后其中有一部分要开辟为‘阿炳故居’作展览。此机构若为当地政府部门主管,我考虑将这把琵琶送去作为展品,因为阿炳曾用这把琵琶为我们留下了三首宝贵的琵琶曲音响资料。同时也可以使这把琵琶回到无锡,因为琵琶的原主人曹安和先生和这把琵琶的共同诞生地就在无锡,这也是一件很有意义的事。”

如今陈泽民先生已得偿所愿,这把琵琶已经陈列在无锡的“阿炳纪念馆”,陪伴着无锡人阿炳与曹安和先生。

右上图:曹安和先生借给阿炳录音的琵琶已陈列于无锡“阿炳纪念馆”,了却了陈泽民先生的心愿。下图:阿炳故居一角。

图鉴留白

一把凤尾琴首的红木琵琶,见证了制作师高双庆,使用者曹安和、录音弹奏的阿炳,传承琵琶的陈泽民等诸位先生之间的因果之天缘。纵然历史的编排甚于编剧,但就像阿炳录音的情节众口不一那样,历史的真相是何其难觅,而以讹传讹又是何其容易——虽然事隔不远,甚至还有当事者“迷”。故而探究历史真相是何其不易,何其珍贵,如若不然,贻误千秋。

每个人都会有历史的局限性,而像杨荫浏先生论琵琶音律那样对历史的再认识,需要大智、大勇、大度。陈泽民先生对曹安和借给阿炳录音的琵琶作了增加品位、拓展音域、调整音律等改造,实则也是可以理解的历史选择,而当他自省当初所为不妥,未能保留这把琵琶之历史人文价值时,无疑是再次站到历史高度重新审视之后所体现的虚怀若谷。陈老这种历史的自省,让很多自负地“玩弄”历史的专家相形见绌。