本刊119期(杂志版第三十七期)上,笔者撰写了“瀛洲派”(又名“崇明派”)琵琶江北分支的代表人物沈肇州先生,今继续记述与其相映成辉的该流派江南分支——被乐界称之为三代祖传的“崇明樊”。

樊氏一脈相承的紫云、少云、伯炎三辈及其弟子,是“瀛洲派”由发源地崇明岛向苏州、上海等江南地延伸发展的另一分支。这三代传人虚怀若谷,艺德高尚,不以门户之见束缚自己,而能广采各派各方之长,使技艺日臻充实完美;更由于第三代曾入高等音乐学府受正规教育并任教多年,晚年又整理出版了该流派乐曲的专著,所以“崇明樊”在本流派乃至我国琵琶艺术和琵琶古曲的发展史上,都具有不同寻常的“艺位”。

樊氏传谱

深得“瀛洲派”真谛的樊藻春

樊藻春(1855-1909)初字志云,乃取壮志凌云之意,后在习画过程中因尤喜紫色,遂在成年后改字为紫云。紫云祖居崇明县城,是清末在“江口地区”颇有声望的一位画师而兼擅琵琶的名家,他与海门沈肇州都是“瀛洲派”著名传人蒋泰的学生黄秀亭①的得意门生。虽然同宗同师,然而,樊、沈两人的演奏风格却各有特色,据当时熟知双方技艺的人士评曰:“肇州先生‘功夫坚实板眼准’,紫云先生‘特俱曲趣古韵存’。”无怪乎当代中国琵琶研究会会长林石城教授也盛赞“紫云先生传有该派琶琶真谛”。

光绪中期,一艘宁波商船避风停泊崇明施翘河港,船上有两名浙江籍的琵琶高手,经人介绍与紫云相见,浙琵琶手趾高气扬,根本不把紫云这村野之夫放在眼里,可是待紫云及刚达“弱冠”之年的其子少云各弹一支文武曲后,不禁大惊失色,连呼“瀛洲神琵琶”。从此,“崇明樊”大名响彻大江南北。

紫云琶琶门生不多,施予龄及曹稀清得其真传,施氏即《中国音乐史略》②中提及的施颂伯(1875-1928),其载:“(施)善奏武套大曲,他演奏的《十面埋伏》《霸王卸甲》等,绘影绘色,有金鼓齐鸣,撕杀呐喊的战斗气氛,气势磅礴雄伟。”③1923年,颂伯应邀东渡扶桑,挥其妙手,名震东瀛;还在上海卡尔登戏院献艺,《时报》誉其为“琵琶博士”。④施氏英年病逝,樊少云叹曰:“先君逝世后,弟子中惟施颂伯能传其诸,今颂伯亦早逝……余不禁动迟暮之感矣!”该派中以技艺之最号称“南施北刘”的“双英”者,施即施颂伯(刘为刘天华)。

光绪末年,紫云被疯狗噬咬衣角,竟也惊恐得狂犬病,去启东求医,医嘱“勿听噪音,闭门静养。”看来回春有望,不料翌年再往续诊途中,突遇出丧队伍,闻凄切悲怆的唢呐声后病情骤变,不日即卒。出殡之日,崇地绅士及文人、乐友均前来致哀送葬。

兼容沈、樊两家琵琶风韵的樊浩霖

樊浩霖(1885-1962)字少云。幼承父训,深受艺术熏陶。其画皴多流云,时与弟子戏言:“吾字少云,然画中却常多云矣!”又取陆云《愁霖赋》中“云昙昙而叠结兮”句偶意,称别号为“昙叟”。少云幼年习琵琶艺,奠定了扎实的基础,以后,其父又以师弟沈肇州整理的《瀛洲古调》版本,并结合自己心得循序渐进辅之,使少云既有“沈琵琶古朴醇厚”,又有“樊琵琶生动蕴藉”。

宣统年间,少云举家迁居苏州,以画为业,笔墨之余每日仍自习琵琶不辍,兴浓时常约二三乐友拨弦自娱,姑苏地不少评弹名艺人也纷纷前来执弟子礼。

1929年秋,少云寓申地惠中旅社,刚卸行装,忽闻邻室传来琵琶声,古朴逸雅,令人心旌绕樑。少云知非等闲辈,遂往相见,乃“浦东派”传人沈浩初及“平湖派”传人吴梦非。三人一见如故,继而各弹一曲,沈氏《海青》,吴氏《阳春》,少云《汉宫秋月》,曲罢相视而笑,其谓此见为生平一大乐也。⑤以后,每隔数月,三人先通信约定日期,再在此欢叙,边弹奏边切磋,在肯定对方的前提下坦陈己见,共同提高。三名家的人品、艺德,为其时乐人啧啧称羡。

抗战期间,少云定居上海,与沪地众多乐坛高手均有往来。“今虞琴社”活动之际,亦常邀其弹奏古调。

少云在诗、书、画、琴及昆曲等多方面均有造诣,故对乐曲的意境上更具丰富的形象思维能力。弹奏前必先净手、洗脸、燃香,静坐养神,待达身整、心平、气和之境才奏曲,兴致所至,即兴发挥,别有一番浓酣神韵。

五十年代初,少云被聘为上海中国画院画师,及上海市文史馆馆员,又是全国美协及上海音协的会员。1954年,民族音乐研究所杨荫浏、曹安和从北京到沪采访少云及其子伯炎,并为两人录下了一批珍贵的瀛洲古调音响资料。

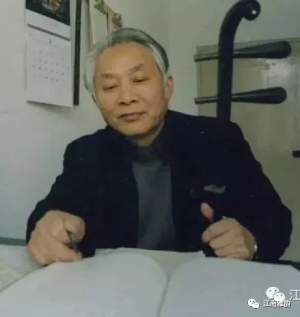

樊浩霖(1885-1962)字少云

综纳瀛洲、平湖两派琵琶精华的樊伯炎

樊伯炎(1912-2001)名爔,伯炎是其字,别号澹翁。从小秉承祖传乐、画之艺,有“神童”之称。1931年时国立音专选修琵琶单科,其间,师从“平湖派”传人朱英(字荇青)。朱氏曾于1918年随政府代表团在美、日两国演奏琵琶,甚受国际乐坛赞誉。在习艺过程中,伯炎悟性颇强,综瀛洲、平湖两派精华,自成一格,演奏的《月儿高》《浔阳琵琶》等古曲,深得朱师所赞。右手的弹奏上,继承了现今罕见的“下出轮”手法,在弹奏《十面埋伏》等武套大曲时,常以食指点一下之后紧接从小指至拇指按序的“下出轮”,弱起强收,堪称一绝,令其他同行赞叹不已。在文板小曲的演奏风格上,音节之间习惯性地运用左手带、打指法,既典雅古朴,又严谨深沉,真是举重若轻,耐人寻味。

伯炎还是个社会活动家,抗战期间,多次在浦东同乡会及震旦大学等处义演募捐,为抗日尽力。他在昆曲界也有一定声望,与欧阳予倩、俞振飞等名家深交。欧阳氏当年灌制的昆曲唱片,也必邀伯炎弹奏三弦。同时,又在上海音乐学院民乐系兼职,琵琶教材中特设“瀛洲古调”专业课,这是继刘天华于二三十年代在北京大学音乐传习所、女子文理学院音乐系之后,“瀛洲古调”又一次系统地进入高等音乐学府,其特殊意义是值得一书的。

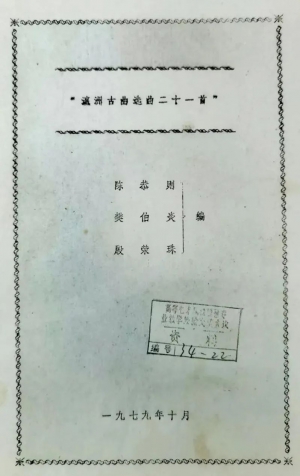

1979年,在成都召开的全国琵琶教材会议上,伯炎阐述了对“瀛洲古调”古为今用的意见,引起与会学者的高度重视。1984年,又与陈恭则、殷荣珠⑥整理合编樊少云传谱《<瀛洲古调>选曲》一书,这是在古调骨干音基础上于实际演奏中加进流畅、得当的花音而记成的简谱本,由人民音乐出版社出版,为音乐学者和演奏者提供了推陈出新的谱面依据。

中国的传统艺术有着强劲的前后承袭关系,这在民间文艺中尤以为甚。人们不难发现,由于个体精神的稀薄和旧观念的约束,个性化绝艺往往随着某一生命的辞世而告终止。而樊我氏三辈妙悟琵琶,又善丹青,这“双艺三代,卓越成家”的得天独厚的祖传繁衍优势,无疑就克服和弥补了上述这一主客观的先天不足。然而,只因紫云、少云都以画为业,琵琶技艺难得在公众场所露面,半个多世纪以来的传媒报道也大多着眼于前者,故使外界“知其画者众,晓其乐者寡。”为此,更有必要在中国琵琶艺术以及“瀛洲古调”的发展史上,对“崇明樊”三代人在不同历史时期所作出的各异的艺术贡献,为之光大、为之立传。

附记:笔者撰写过程中,曾先后采访樊伯炎、陈恭则、蔡多善(施颂伯姪夫)、张方彬(崇明《城桥镇志》编辑)诸先生,蒙“四老”提供素村。又摘录部分林石城教授文句并得其指导,在此一并致谢。

1.注:黄秀亭,崇明籍同治、光绪年间人,是当时当地的名琵琶手。

2.《中国音乐史略》,吴钊、刘东升编著,人民音乐出版社1983年版。

3.见《中国音乐史略》近代琵琶流派部分。

4.崇明城桥镇蔡多善先生语,施颂伯系蔡的姑夫。另《城桥镇志》上亦有所记。

5.三人相聚之事,《养正轩琵琶谱》中有记。

6.陈恭则(1906-1993)江苏启东人,是1936年毕业于上海国立音传的第一个琵琶本科生。先后师从吴伯超、朱英、樊少云。曾在华东师大、南京师大任教;殷荣珠,樊伯炎的学生,现上海音乐学院民乐系教师。图片

吴梦非听樊伯炎弹琵琶

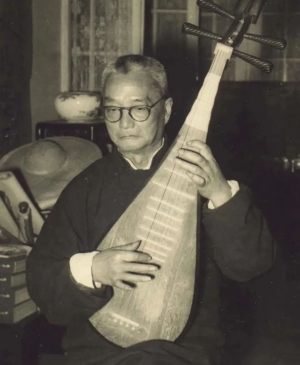

崇明樊氏祖传 ,樊少云 樊伯炎用琵琶

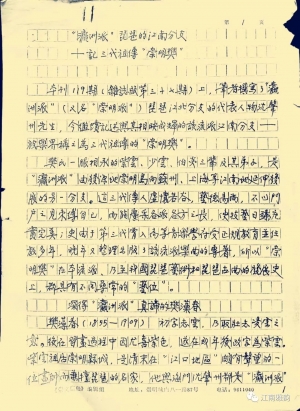

王霖先生的手稿

本文资料、图照由阳刚民间音乐馆资料厍提供(樊愉拍摄)

作者简介

王霖(1942——2017),上海市崇明县人,副研究员。早年从事民族器乐、江南丝竹以及崇明渔歌、山歌剧的改编和创作,曾担任《中国民族民间器乐曲集成上海卷》的编委。出版了民乐合奏曲《打谷场上歌声扬》的总谱单行本,创作的笛子二重奏《秧机突突添锦绣》获上海市业余音乐创作一等奖,改编的江南丝竹《苏扬桥》参加了1980年上海之春音乐节的演出。八十年代后转为对中国音乐史的研究,包括对唐乐器“忽雷”、《夕阳箫鼓》作者的探究等,特别是对琵琶四大流派之一的瀛洲古调及其传承进行了系统的考证。在中国音乐界顶尖核心刊物上发表了《瀛洲古调派探源》《瀛洲古调派琵琶流支及风格述论》《瀛洲古调派两传人的姓名质疑》《琵琶瀛洲古调派发源地所见曲目》、《唐宫秘器大小忽雷觅踪》《〈春江花月夜〉曲源及作者探究》《疏忽一时抱憾归,徘徊廿载今揭晓——〈夕阳箫鼓〉》曲作者及有关疑题的再探究》等相关论文20多篇。出版了 专著《瀛洲游思集》上下集。