“瀛洲派”(又名“崇明派”)琵琶从清代康熙年间的贾公逵“得四弦指法于白在湄”①之后自成一派,经道咸年间王东阳、卢明章、蒋泰“三老”的相传,再由黄秀亭递承出江北、江南两大分支。其江北分支的代表人物即是被誉为“琵琶大师”的沈肇州先生。

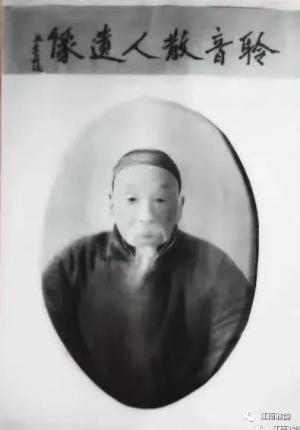

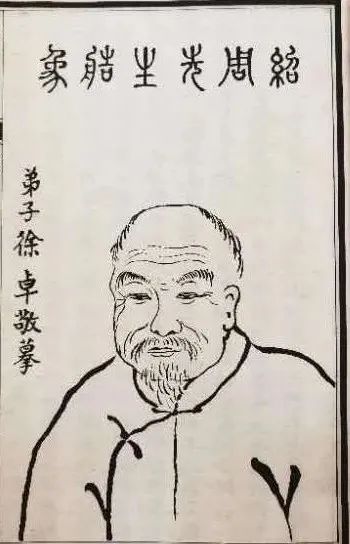

沈肇州(1858-1929)名其昌、号绍周,肇州是其字,别号“聆音散人”。祖籍崇明(原属江苏,今属上海市),“先世某公迁徙,遂为海门人。”②沈父虽系商人,却颇有见识,认为“读书又懂丝竹,可陶冶情操”,故而花了较大的精力财力,从崇明请来蒋泰的弟子,当时的名琵琶手黄秀亭,为刚满12岁的爱子传授琵琶技艺。黄师功底扎实,授教有方;肇州勤学苦练,习艺认真。不几载,“小琵琶手”脱颖而出,在启海通③一带小有名气。以后,沈肇州为“瀛洲派”著书立传,又被聘为有关学府的国乐教师,刘天华、徐立荪、程午嘉等乐坛佼佼者都师出其门下,成为我国近现代音乐史上名重一时的琵琶名家。现就其在琵琶艺术上的卓越贡献及高尚的艺术德行,从以下几方面作纵横向的窥探。

沈肇州临摹像

一、编谱本,设乐科,技艺广流传

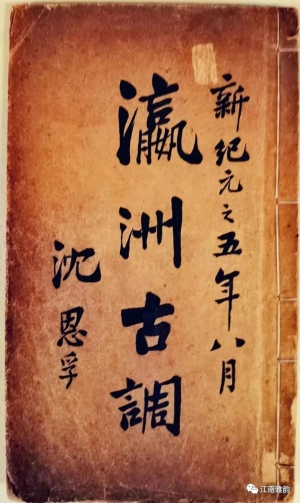

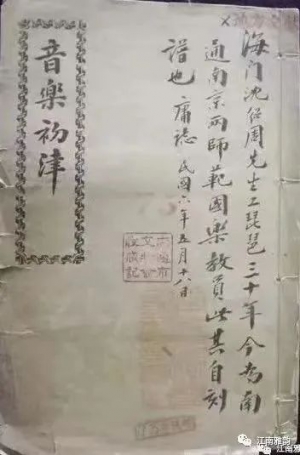

沈肇洲22岁中秀才后,即在海门久隆镇等地当门馆先生,以微薄的薪俸养家糊口。尽管家道贫寒,但他操练琵琶不辍,技艺日臻娴熟精湛。1916年,沈氏将流传于崇启海地及师传的琵琶曲编集成谱,添加注板与指法,出刊了《音乐初律》、《瀛洲古调》各一卷。《瀛洲古调》收慢板二十二首、快板十七首、文板五首及武套图片

大曲《十面埋伏》,这是继《华氏谱》及《李氏谱》后中国第三部印刷的琵琶谱本,为“瀛洲派”及古调的发扬承传提供了详实的理论和曲谱资料。

本世纪初,我国各大、中城市掀起了一股探索新知识的热潮,社会上的学术、艺术社团如雨后春笋般的建立起来,一些学校也增设音乐课程,竞相邀请有影响的艺术名家任教。1917年,迈入花甲之年的沈氏,经张謇④所办的垦牧公司经理黄丽生介绍,去通州师范教国乐,以后重编古调第二版本《梅庵琵琶谱》的徐立荪即在此时随沈氏习艺。

翌年一次文友聚晤时,沈肇州弹曲助兴,闻者无不为感,南京高等师范校长江廉先生也在场,即与为其题写了“闻声知道”四字条幅,并力邀其赴校开设琵琶专科。1919年,南京高等师范改名为东南大学,沈氏继续留任,同时还兼任河海工程学校等学堂的国乐教师。

这些学校自从聘请沈先生后,校园内弦歌阵阵,乐声袅袅,一扫旧学校学生死读书的沉寂之气。增添了生机勃勃的青春活力,学生的艺术鉴赏力及美学素养都有了明显的提高,南通师范及河海工程学校的学生面向江淮地区,南京高师的学生几乎遍及全国,每期毕业生中拥有不少品学兼优的琵琶演奏能手,为“瀛洲派”琵琶艺术的广泛传播拓宽了途径。

二、声清越艺高雅国父赞绝技

中国民主革命的先驱者孙中山先生一向甚重国乐的发扬光大,敬慕肇州先生的品行与技术,于1918年特邀其来沪莫利哀路(今香山路)寓所晤叙。此事,《聆音散人传》中有载:“民国七年秋,孙中山先生次沪滨,延之奏曲,称为绝艺。”

笔者曾于1985年春探访沈肇州关门弟子,原海门县政协副主席管剑阁先生,管老详细的向我介绍了那次晤叙情景。据云:那天,肇州先生携琴(琵琶)前往,孙夫人亲自沏茶,热情相待。沈先生简略的向中山夫妇讲述了“瀛洲古调”的发展史及特点,然后奏起了一曲文板《飞花点翠》,稍后,又弹武套大曲《十面埋伏》。奏罢,中山夫妇连声赞美,令人惊异的是-温文尔雅、端庄绰约的孙夫人特别垂青于刚劲雄浑的武套大曲,而叱咤风云,雄才大略的革命家却偏爱委婉深情的文板小曲。当时正临中秋佳节,中山先生探询“瀛洲古调”中是否有以“月”命名的曲子?肇州先生顿首说:“有。”遂弹起《美人思月》及《汉宫秋月》中的一个乐段。孙夫人也来了兴致,凭记忆在钢琴上模仿着弹了两乐句,国父陶醉于古调的诗情画意中,感言“从未听过如此清越、高雅的琵琶,先生之技堪称绝艺”,惊叹“中乐为体,西乐为用”的精辟哲论。此次会见后,“琵琶大师”美称响彻大江南北,各方习艺者纷沓而至肇州先生处求教,沪宁地再次掀起了“琵琶热”。图片

三、循诱导,精培育,天华英名扬

刘天华是中国新民族音乐的奠基者,其琵琶的主要业师即是沈肇州。

1918年,23岁的刘天华正任常州及江阴等地学校任教,这年暑假期间,刘天华专程前往宁地,“向南京东南大学教授沈肇州先生学弹琵琶”,⑤刘一见沈即行弟子礼,恳切地表示了自己学艺的愿望。沈见这小伙子意诚情切,就嘱其奏几曲试听。刘天华先奏一首江南小调,又弹了丝竹乐曲《三六》,虽功力尚欠火候,然反应敏捷,极具灵感。沈甚爱其才,拿出自己出版不久的《瀛洲古调》曲集,循循诱导,作系统的传授。刘天华好学不倦,艺术悟性又甚高,居然“在两个月不到的时间里,学会了全本《瀛洲古调》,这样的速度,曾令同行们感到惊佩。”⑥

刘天华在以后的艺术教育实践中,汇综沈师的指点及自身的体会,整理了“崇明派”传统曲12首,注明增饰加花指法,平添了古调的曲趣及色彩(此谱1942年由曹安和、杨荫浏根据刘天华所传整理记录成《文板十二曲》刊印)。其中《飞花点翠》一曲,写景抒情,婉转细腻,演奏手法上的推、拉、吟、揉及泛音的处理细致,富于古朴特色。所以此曲不仅被国内各音乐院校选用为教材,常出现在民族音乐会的节目单上,也在东西方各国乐界颇受好评。刘演奏的文曲悠扬隽永,如歌如诉;演奏的武曲声势宏大,叩人心弦。其兄刘半农评其弟所奏的《十面埋伏》是“沈雄奇伟,变化万千,非天华魄力不能举。”⑦

刘天华以“乐坛国手”的英名蜚声海内外,在其艺术成长的过程及辉煌的业绩中,无疑也渗透及凝结着沈肇州先生精心传教而付注的心血。

四、琵琶曲,灌唱片,中国推其首

自从沈肇州为中山夫妇演奏并得赞誉,又在高校开设艺术学科后,在社会上声望愈增。上海英商百代唱片公司于1920年特请沈到沪,为其灌制了《汉宫秋月》、《昭君怨》、《十面埋伏》三首琵琶曲的唱片。有些不明真相的人士按当时歌星灌唱片的价格标准猜测“能得酬金数百元,可供十年温饱”,实际上,外商欺沈忠厚老实,仅付50元。事后,友人为其鸣不平,准备前往与外商交涉,肇州先生坦然相劝:“只要能传播琵琶古艺,报酬不必斤斤计较”,还明确表示:“争利于市,我不为也!”

笔者发现有的乐史资料上,把1928年德国人雷与介绍刘天华到高亭唱片公司录制的《飞花点翠》、《歌舞引》载为“中国最早灌制的琵琶曲唱片。”实则沈肇州灌曲时间当在此前8年左右,窃以为这是有必要予以更正的。图片

五、立艺训,创艺诀,通俗哲理深

沈肇州不但是个演奏家,还是个乐器教育家。在其所编的《瀛洲古调》及长期传艺的过程中,集前人之精华,汇自身之心得,创编了大量言简意赅的艺诀和艺训,为时人及后人所传顷,也为我国琵琶艺术的发展史谱写了光辉的一页。例如:

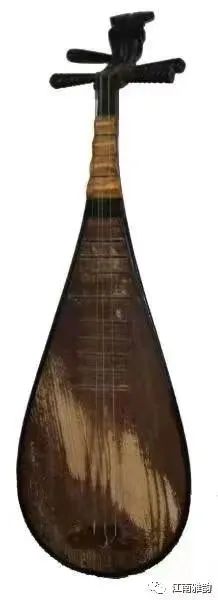

对选择琵琶这件乐器时,首先要作音色鉴别:“散音贵洪亮,实音贵明净,泛音贵清越。”此处的“散音”指“左手按相或品,右手弹出”之音;对学艺者的循序渐进,归纳为“听乐、读谱、练指”三大步骤。指出“听而无趣,则和琵琶无缘”,而读谱能验证学艺者的音准及节奏概念,待迈过此二步后,方能“手捧琵琶试弦”,练习指头上的功夫;对弹奏琵琶时的姿势及心理状态的调整,强调“静坐则身整,身整则心平,心平则气和”,从而使古调的弹奏更具古朴风采;在弹奏指法的力度使用上,总结为“初学力在臂,渐进力在腕,纯熟力在指”,对不同对象在不同部位的力点应用,作了简明而实际的阐述。

沈氏的艺决及艺训中最具代表性的当属“四合”及“四得当”。前者是“谱与指合,指与心合,心与气合,气与神合。”指明习艺者通过对谱子、手指、心理、气息、神韵的互贯互通,从而“尽悉曲意”,奏出感人的“心声”;后者是读谱的“繁简得当”,指法的“疏密得当”,弹法的“缓急得当”,音量控制的“轻重得当”。掌握了“四得当”,就能“下指如神”,于抑扬顿挫之间,充分展示古曲的“况味”。以上这些既通俗易懂又颇具哲理性的艺诀和艺训,至今仍具相当的教、学实用价值。

六、勤诲人,澹名利,艺德世人颂

沈肇州终其生是个穷教师,然而在育人及处世上却总是以艺德为上,其高风亮节主要体现在两个方面。

一、诲人不倦沈氏对四方前来求教的习艺者,从不以貌取人,均有求必应,以礼相待。尤其对民间艺人,更是不厌其烦,循循善诱,认真地“唱拍”,再三的示范,手把手传教。也不以流派门户之见,能广纳各派精华而传授他人。由于他师资微薄又子女四人,所以虽然不抽烟、不沾酒,仍手头拮据。家人、友人告以可向学艺者收费,他坚不应允。老伴有时佯嗔其“弹琵琶吃不饱饭”,他却笑对“真君子穷而后工”。沈氏尤为关心学生的操行,如发现有越轨之举,即予严责:逢逅趋候,沉醉酒色财气,谓“心不正,心不正者休想能得高超技艺。”乡友学子深有感触评曰:“在诲人不倦的肇州先生身上,不闻酒肉气,唯有榖藕香。”

二、澹泊明志沈氏一生俭朴,怡然于素菜、麦饭、布衣、布鞋。其故居的居室

是一间三面皆窗,一面设门的当地俗称为“旱船头”的小屋,内悬一块“屋小如舟”的横匾,南向安一木床,西壁立一书橱,另有一方桌,几条凳。这里既是书房,又是卧室,还兼用作教室。

洁身自好,远避权势是肇州先生一生处事的原则,这里举两例可证。南京一达官贵人晚年得子,欣喜异常,满月时请来各地名角唱堂会热闹一番。沈氏也在被邀之列,对方答应报以重金,并许诺在教育部门可得个一官半职。沈正色言告:“生定的穷命,教师的破料,其他不敢妄思痴想”;又一次,上海某帮会头目附庸风雅,欲结识沪宁地一批文艺名人为自己贴金。沈氏接到烫金请柬后嗤之以鼻,顺手把请柬丢入废纸篓中。有友人认为这些黑道人物心狠手毒,劝其应付一下,沈氏不为所动,志坚不移,反而嘻曰:他们犯得著吗?我才不怕呢!

1924年,肇州先生体衰辞职,告老返乡,把“以琴会友”视为乐事。不久,染痼疾,于1929年农历二月初八日的疾风骤雨中溘然长逝,享年72岁。家人整理遗物,除一把琵琶外,仅存几本曲谱及几册旧书。祭奠之日,当地学人及各方学生均来吊言,有副挽联这样写着:“学而不厌,诲人不倦,古朴绮丽琵琶声,瀛洲技艺传四海;纯正之音,刚直之志,两袖清风澹然态,大师德尚颂五湖。”此真可谓对沈肇州先生一生的真实写照。

①摘自曹炳麟编《崇明县志》“人物·艺术”五一八页。白在湄,通州人,明末清初北派琵琶名家。详见拙作《瀛洲古调派探源》,刊《中国音乐学》1990.3。

②摘自1985年版《海门县文史资料》第三辑。

③启海通,指江苏省的启东、海门、南通。

④张謇(1853-1926)字季直,江苏南通人。光绪状元,实业家,

⑤⑥⑦摘自黄秀雄撰《刘天华传》,刊《传记文学》总第四期。

原载台湾《北市国乐》119期

台湾《北市国乐》119期

沈肇州(1858-1929)名其昌、号绍周

《瀛洲古调》1916年

《音乐初律》1917

沈肇州的琵琶