琵琶及琵琶古曲以绚丽多采之态独步乐坛,在我国音乐史上留下了光辉的一页。琵琶是“中国乐器之重,优于独奏,音域既广,音色尤美。虽繁音钜调,皆可使用,且各有特性,非如他种乐器止能伴唱或适用小曲者可及”,真不愧为中国美术音乐之冠,且久为世界所共仰”。①唐代名手辈出,出精湛的技巧和酣畅的情感“创造了我国琵琶艺术的第一个高峰时期”②。明、清时期,又以民间音乐的形式再度崛起,“形成了我国历史上琵琶艺术的第二个高峰时期。”③

清代乾隆、嘉庆年间,琵琶以南北分为两大派:“北方以燕京王君锡派(又称直隶派)为代表;南方以浙江陈牧夫派为代表。”④这以后,“北方琵琶演奏艺术的发展较为迟缓,各派演奏名家多云集江南一带。”⑤“为此在论述琵琶流派时,大都自清代始。”⑥根据《中国音乐史略》、《简明音乐辞典》⑧及《养正轩琵琶谱》(9)中所载近数百年来代表性琵琶流派的有关资料,列出下表以便于一览。

“瀛洲古调派”(以下简称“瀛洲派”)又名“江苏崇明派”,其历史地位和艺术价值已在以上文献资料上作了肯定。但由于该流派发源处是长江口的一个岛屿,四十年代后传人日趋稀少,现今尚存者更是寥若晨星,致使该流派犹如蒙上了一层迷纱。在祖、源问题上的说法尤为模糊,连一些权威性著作的记载亦不完整。本文拟在历史论据的基础上,从音乐发展史的角度,窥探“瀛洲派”的祖、源,并以笔者索探到的史据资料,对有关论著提出质疑。

一、有关“瀛洲派”祖、源问题的论著摘录

中国音乐学

鉴于上述之种种原因,有关“瀛洲派”祖、源的论著确实不多,现就笔者所见代表性的摘录如下:

──崇明一小岛,能书能画能奕能音乐者,代不乏人。未百年前,有黄东阳、罗明章、蒋泰之三人者······独于音乐一门嗜之成癖。

沈肇州《瀛洲古调》序(10)(1916)

──聆音散人名其昌,字肇州······少耽乐律,从黄秀亭游。承瀛洲黄东阳、罗明章、沈泰之诸,尤以琵琶著。

徐昂《聆音散人传》(11)(1936)

(笔者注:上文沈泰应是蒋泰)

──予先从沈先生受业,先生承瀛洲东阳之绪,操弦四十年。

徐立荪《梅庵琵琶谱》序(12)(1936)

(笔者注:予为徐立荪,沈为沈肇州)

──瀛洲古调,琵琶曲集。江苏海门沈其昌(字肇州1858-1930)辑。初刊于1916年。1936年由其弟子增订重印。

《辞海》缩印本996页

──近代琵琶流派还有崇明瀛洲古调派,以1916年沈肇州编印刊行的《瀛洲古调》曲谱为依据。其弟子有施颂伯、徐立荪等。

吴钊、刘东升《中国音乐史略》(13)(1983)

──瀛洲古调派琵琶,系崇明黄东阳、罗明章、蒋泰所传。蒋泰传于同里黄秀亭,黄秀亭传于海门沈肇州。

王永昌《瀛洲古调流派的简谈》(14)(1985)

──江苏崇明派,代表人物沈肇州、刘天华、徐立荪等。

袁静芳《民族器乐》(15)(1987)

(笔者注:《民族器乐》一书崇明派的师承表上,把黄东阳列在首位。)

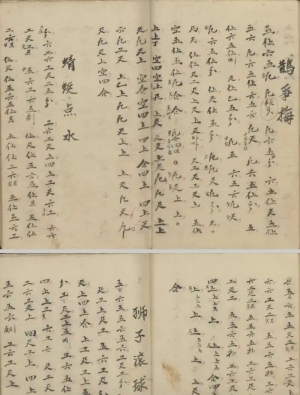

根据以上资料拾遗看来,有关文献和著作都以沈肇州1916年版的《瀛洲古调》(以下简称《徐本》)及徐立荪1936年编辑再版的《梅庵琵琶谱》(以下简称《徐本》)原序中“未百年前,有黄东阳、罗明章、蒋泰之三人者”为依据,把“瀛洲派”源于清代咸丰年间,而在传人表上亦都把黄东阳(笔者注:应是王东阳,《县志》(16)有载)列居首位。这样,各种资料版本的“口径”亦趋统一,在我国音乐史上似乎可成定论矣。

二、对《樊本》“版本说明”之质疑

1984年,人民音乐出版社出版了由樊少云传谱,陈恭则、樊伯炎、殷荣珠整理编写的《〈瀛洲古调〉选曲》(简称《樊本》)。在该书的“版本说明”(殷荣珠撰)中,就“瀛洲派”的祖、源问题提出了三点与以往论著有所不同的见解:(编号为笔者所加)

(一)“瀛”是海的意思。“瀛洲”原是古代传说中的仙岛,而这里指的“瀛洲”即“崇明”,是位于长江口的一个岛屿,有人就把该岛称为“瀛洲”,“瀛洲古调”是流传在崇明的琵琶古曲。

(二)查阅崇明县志中的艺术类内,在清代咸丰年前还没有看到过有关琵琶方面的记载,而在咸丰年后的县志上才开始记载着:“善琵琶者宋珩,字楚玉(和黄东阳同时期──原注)禀贡生”······善琵琶者“最早有贾公逵、范正奎等人。”

(三)《瀛洲古调》最早可能就是由一些人因受清政府宣传的影响,害怕太平军而避战至崇明时把这些古曲带到崇明,流传下来的。

笔者认为,第一点文字从历史地理风貌的角度简述了“瀛洲”与“崇明”之间的因果关系,这是《樊本》较之《沈本》和《徐本》的明显进展。但是“有人就把该岛称为瀛洲”的提法不太明确,因为这涉及到“为什么把崇明称为瀛洲?”又是“什么人把该岛称之为瀛洲?”而这两个关键问题却未予阐明。

在第二点文字中,提及崇明《县志》“在清代咸丰年前还没有看到过有关琵琶方面的记载。”实则丰也,崇明历代《县志》,就目前所知已超过十倍,民间私藏和佚失的亦不少,连崇明县修志办公室及上海图书馆也不完整,故欲在短时期内综览全目是不太可能的;而且光查阅“县志中的艺术类”也是个失误,因为忽略了风俗、流寓、人物各类。所以笔者认为,《樊本》编写者只查阅部分县志的部分栏目,即下其“咸丰年后的县志上才开始记载”的结论未免欠妥。

第二点的最后提到“最早有贾公逵、范正奎等人”,笔者认为极有价值。然而究竟“早到何时”?却没有时间概念,甚至连朝代都未明确。看来这与崇明多部《县志》在摘录前《县志》某些部分时不注朝代有关,使后人在引用时对时间问题犹如进入迷宫。这也可能是《樊本》“师承简表”上仍无奈把黄东阳、罗明章列在首位的苦衷。对此,笔者既为《樊本》编写者慎严的治学精神而表敬意;又为其没能抓住这一言千金之语加以深探甚感惋惜。

第三点文字论述“瀛洲古调”的来源,起首用了“最早可能”四个字,这就说明下面的观点──“一些人······避战至崇明时······带到崇明”──只能是《樊本》编写者的猜测。《樊本》已考证到宋楚玉是“咸丰年间因避粤匪(17)来崇”,又对宋楚王与黄东阳同时期加以说明,却疏漏论证黄东阳是何方人氏?如果根据上面推测的逻辑,只有在东阳亦是外来人氏的情况下才能成立,否则即自相矛盾。据东阳第五代后裔、目前尚健在的王能铨(18)先生提供:“吾历祖姓三划王,善弹琵琶的东阳太太(王后辈对其尊称)是清道光、咸丰年间人,老宅在新河镇庙镇桥北首。”所以,《樊本》编写者的推测和设想是大有斟酌余地的。

总之,在对“瀛洲派”的祖、源问题上,《樊本》探索的视野较《沈本》和《徐本》明显开阔了,分析的科学性和哲理性也有所加强,只是未能深化而触其实质。然而,作为在研究的阶梯上发出的几个信号,给后人攀登时在方向上给予启发,还是有其一定的实际意义的。

三、笔者对“瀛洲派”祖、源的考证

“瀛洲”是崇明的代称,这在当地可谓家喻户晓。但何时起称之“瀛洲”,却是个人人“知其然而不知其所以然”的悬题。

民国《县志》

笔者曾为此请教有关人士,均无确证;查阅清代以后的《县志》,亦无记载。探索许久,终于从康熙庚午年版《百城烟水》卷九中发现:

──明洪武起兵之十五年时,苏州为张士诚所据,命大将军右丞相讨之,知州何永孚率崇众归附。上喜,御出“东海瀛洲”四字赐永孚,因称“古瀛洲。”

为了证实在当时有否何永孚其人,笔者再查曹炳麟编民国《县志》,在卷十文官表内有载:

──知州何永孚,二十六年十一月降于明。

至此,笔者认为这一历史悬题已解矣,自明初洪武帝朱元璋御书后,“瀛洲”成为崇明的代称。明、清两代崇明县衙门悬有“长江锁钥,瀛海岩疆”的巨幅挂匾也源出于此。崇明派琵琶也以“瀛洲古调派”命名。

笔者接着就上文提到的“最早有贾公逵”及名列“师承简表”榜首的王东阳(黑点为笔者所加,下同)两人究竟谁列“瀛洲派”的首位问题继续索探,并以下面三个步骤进行。

其一、以当地民间艺人的叙说作指南

崇明合作乡“瀛洲派”传人朱士达(1907年生)从事琵琶研究多年,今耄耋之年仍喜奏武套大曲。朱幼年时曾听略识音律并在清县衙门当官吏的祖父说起:“崇明派琵琶开山祖是贾公逵,康熙年间人,住城内北门街。”

向化镇老艺人张家鹍(1911年生),是赵瞎子的弟子,他曾在年青时听老先生道:“崇明琵琶老祖姓贾,在王东阳前百余年。”

以上老艺人之叙只是传说,当然不足以为史学研究的立论依据。笔者把此当作“行路指南,”待确认方向后再进行深一步的探索。

其二、从《县志》及文献丛书的拾遗取初证(以笔者考证的时间先后排列)

曹炳麟编民国《县志》中“人物·艺术类”有载:

──贾公逵,善琵琶,其音能肖百物。

──初贾公逵得四弦指法于白在湄,传李连城。

以上摘录,第一条肯定了贾公逵这个琵琶高手的存在;第二条得悉贾霄从师白在湄。憾者是二条摘录均未有时间记载。要使问题迎刃而解,看来得从逆向考查白氏着手。

笔者查民国十年版《中国人名大辞典》,在209页白姓类中见:

──自彧如,江苏通州人,与父在湄俱善琵琶。吴伟业尝于王烟客南园闻之,不觉拊掌称善······伟业为作》《琵琶行》。

可是这段记载亦未注明年代,问题仍不得而解,试从考查吴伟业《琵琶行》测算。该大辞典319页载:

──吴伟业,太仓人,字骏公,一字梅村。崇桢进士,官至少参事。康熙时····累官国子祭酒。

从以上两段摘录可知,吴、白两氏均应是明末清初人士。据此线索再查吴伟业著《梅村家藏稿》,果然有长诗《琵琶行》,序曰:

──去梅村一里,为王太常烟客南园。今春梅花盛开,予偶步到此,忽闻琵琶声出于短垣丛竹间······问向谁弹,则通州白在湄子彧如,父子善琵琶,好为新声······,凡六百二言,仍命之曰《琵琶行》。

由此可见,《中国人名大辞典》有关白氏父子的记载源于《梅村家藏稿》。把以上五月段摘录结合起来,就成了一份有人物、有地点、有时间的完整的论证资料。亦可证实,《中国音乐史略》上有关“明末清初北派名家有通州人白在湄及其子白彧如”(21)的记载是有据可依的。

既然“明末清初”的时间概念已非常明确,贾从师白,当比白稍后,去除“明末”,就是“清初”。清入关是1644年,十八年后(1662年)康熙即位,在位长达59年。所以,贾公逵当是康熙年间人。逆向考查使“引路指南”得到了史料的证实。

其三、以《县志》与其他地方志的互补来辅佐

笔者并未以此满足而止步,为避免“孤证”而缺乏说服力,又根据上述资料中“通州人白在湄及其子彧如”的提示,从光绪《通州志》“杂记·方伎类”明代栏之最后发现此载:

──白珏,字壁双,善弹琵琶,取古今曲操谱···京师名公卿皆与纳交,革代后避地太仓······子彧如传其技。接着还从私家祖传珍藏的赵廷健编纂之崇明乾隆《县志·人物·方使》」康熙年栏中查阅到:

──贾琵琶,字公达,居城北关内。善琵琶,故江以南皆呼为“贾琵琶”。(卷十六·四十二页)

毋需多言,笔者欣喜之余,对朱士达老人这部“活字典”不禁深表惊愕和赞赏。“革代后避地太仓”真是掷地有声,证实白在湄与吴伟业都跨明、清两代。只是崇明乾隆《县志》上为贾公达,以后的《县志》本均是贾公逵。笔者认为,繁体字“达”与“逵”极易笔误,当以“最早版本”为准,目前笔者所见“最早版本”乾隆《县志》上书“达”,故以“贾公达”论之。

贾氏弹奏琵琶,不但“其音能肖百物,”而且“走燕京,历青、豫、荆、扬、百粤等地,莫有匹之者。(22)”真不愧为“江以南皆呼贾琵琶”之美称。

结 语

综上所述,在“瀛洲派”的祖、源问题上,有关音乐史文献丛书上的论述是不太完整的,甚至还有谬误,故有必要予以补充或更正。笔者的观点是:

中国近代琵琶流派之一的“瀛洲古调派”(又称“崇明派”)的源头时代不是在清代咸丰年间,而应提前一百八十多年为康熙年间,距今已有三百年左右;该流派传人列首位者亦非王东阳,应是曾受北派名家通州人白在湄影响的居崇明城北关内的贾公达。

我国琵琶流派和琵琶艺术源远流长,直接记载“瀛洲派”的著作虽然有限,但其他相关历史资料烟波浩瀚,更有大量在民间艺人的口授心传之中,笔者过目及采访的只是沧海之点滴,疏漏在所难免。是一位当代学者的铭言给了我勇气和信心:“必须使自己所研究的领域的一点或几点,有所发现,有所发明,有所前进,言人之所未言,发人之所未发。”笔者深信,随着音乐史研究和评论的深化,必将有更多的有识之士用更丰富完整的历史艺术资料替“瀛洲古调派”拨开若明若暗的迷纱,显其“庐山真面目”。

注释

①郑觐文《中国音乐史》(民国十八年六月上海望平印刷厂,附编下第6页)

②③刘再生《我国琵琶艺术的两个高峰时期》(载1983年9期《人民音乐》)

④⑤⑦⑬吴钊、刘东升《中国音乐史略》(1983年人民音乐出版社,第253、391页)

⑥林石城撰《浦东派流传概况及其演奏特点》(该文于1985年5月在《上海器乐曲集成》成果展览会上宣讲)

⑧《简明音乐辞典》志敏、国华编(1985年黑龙江人民出版社)

⑨《养正轩琵琶谱》沈浩初编著,林石城整理(1983年人民音乐出版社)

⑩《瀛洲古调》琵琶曲集,江苏海门沈肇州辑(1916年初刊)

⑪《聆音散人传》由徐立荪编写,载《梅庵琵琶谱》(详见(12))

⑫《梅庵琵琶谱》徐立荪编(1936年翰墨林书局)

⑭该文由南通电器厂王永昌撰写(载1985年《海门县文史资料》第三辑)

⑮《民族器乐》袁静芳著(1987年人民音乐出版社,第179页)

⑯曹炳麟编崇明《县志》(民国十八年刊,517页)载:“王照,字东阳,擅琵琶。”

⑰粤匪,清代统治者对太平军的污称。

⑱王能铨(1917年生)现住崇明新河镇。

⑲《百城烟水》清吴江徐翟庵,长洲张文一同辑(影翠轩藏版,上浣良印)

⑳《梅村家藏稿》吴伟业著(宣统三年武进诵氏董芬室刊印,卷三前集二·二页)

㉑《中国音乐史略》252页。

㉒崇明乾隆《县志》“人物·方伎类”四十二页。

原载《中国音乐学》1990.3

本文资料、图照由阳刚民间音乐馆资料厍提供

左起:姚正修、王霖、赵洪相

左起:陈忠信、赵洪相、包亚利