摘 要:传统琵琶演奏技巧是现当代琵琶演奏中的核心技巧,是琵琶艺术研究的中心环节。论文在前辈研究基础上,首次围绕传统琵琶演奏技巧,进行了全方位、多角度、深层次的研究。全面阐释了传统琵琶演奏技巧对于整体琵琶艺术的影响。文章借用民族音乐学中提出的多视角关照的方法,以一个局内的演奏者、学习者,局外的欣赏者、研究者等多重身份,展开了对于传统琵琶演奏技巧的构成、运用、特征、文化内涵、时代变迁等问题的讨论。在琵琶艺术的解读、分析、审美等方面提出了自己的理念与见解。

关键词:琵琶;传统;演奏技巧;音响;演奏家;审美;文化

一、传统琵琶演奏技巧中呈现出的社会历史面相

琵琶不是中国土生土长的乐器,今天所见的琵琶是历史上拥有“琵琶”这一称谓的“秦琵琶”、“曲项琵琶”等数种乐器经过上千年纵贯中华大地的发展、交融、变化而成的产物。自从西域曲项琵琶传入,它就迅速地融入到中国的文化土壤里,并在其后漫长的历史发展进程中,逐步演变成为大家认同的中国传统乐器。它以独奏、合奏、伴奏的不同角色参与社会音乐生活。我们面对琵琶,会有它是高雅乐器、通俗乐器、外来乐器、传统乐器等等多重身份的感觉。这种感觉正是西域曲相琵琶传入中国以后,与中国的传统文化相互交流、融合、碰撞的产物。琵琶发展的不同历史阶段承载了不同的社会功能,随着功能的变化与转移,每一个历史阶段曾有的社会功能也渐渐以某种形态沉淀、留存。这种沉淀与留存除了显示在琵琶的形制、乐曲、表演姿势等处,更为集中的是保存在演奏技巧中,从而使这一乐器富有鲜明的特殊性与丰富性。纵观琵琶的千年发展史,学界比较认同的是,曲项琵琶由西北少数民族地区传入,在经历了盛唐宫廷音乐的洗礼后逐渐走向民间,参与到丰富多彩的民间音乐生活中,并与中原流行的秦琵琶合流,逐步发展成为今天所见的近代定型并繁盛于江南地区的曲项多柱琵琶。因此,琵琶音乐中,由这几个重要的历史发展阶段带来的西北少数民族的自由艺术气息、中原盛唐的磅礴气势、江南汉文化地区的人文气息、自然质朴的民间音乐风格等随着历史发展,在经历了千百年的大浪淘沙后逐渐沉淀下来,并最终通过琵琶的演奏技巧呈现出来。

(一)、豪放的马上民族音乐

“琵琶”一词曾经是历史上中原的“秦琵琶(阮咸)”、西北少数民族的“曲项琵琶”的统称。“曲项琵琶”是人们为和中原的直柄、圆音箱的“秦琵琶”区别而命名的。它不是汉族人创造的乐器,历史上被汉人称为“胡琴”。有关曲项琵琶传到中原的最早记载是《隋书·音乐志》中载:“今曲项琵琶、竖箜篌,并出自西域,非华夏旧器。《天竺乐》,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,《天竺》即其乐焉。《天竺》中有琵琶。”[1]

“曲项琵琶”的少数民族身份使得它的音乐表现具有鲜明的西北民族风韵。我们从唐诗中可窥见一斑:唐代诗人李峤的《琵琶》中:“本是胡中乐,希君马上弹”。几乎成为琵琶是马上乐器的专属引证。边塞诗人岑参的《酒泉太守席上醉后作》“:琵琶长笛曲相和,羌人胡雏齐唱歌。浑炙犁牛烹野驼,交河美酒归叵罗”,描述了边塞宴席风情,其中“浑炙犁牛”、“烹驼”等场景与汉族风俗大异其趣。诗人王翰的《凉州词》:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,渲染了酒宴之上,大家“欲饮”未得之时,马上弹起琵琶,急促欢快的旋律好像催促将士们举杯痛饮。诗人张祜的《王家琵琶》“:只愁拍尽凉州破,画出风雷是拨声”,描画了琵琶运拨如风雷的气势,也反映出西域的豪迈风情。

这些“曲项琵琶”的表演情景为我们展开了一幅千年前的西域风情图。琵琶与葡萄、美酒、“浑炙犁牛”、古沙场在一起,奔放热情,开朗潇洒。虽然其后经历了与中国传统文化的碰撞、交流、融合,但其马背民族的血统赋予这件乐器的强烈特征并未在中原文化的浸润中完全消失或被同化。今天从琵琶的形制、演奏技巧等诸多方面中,随时可以找到当年马背民族热情奔放、意气风发、挥洒自如的情景。首先,琵琶的形制保留了原来“曲项琵琶”梨形音箱的形状。这种梨形音箱是阿拉伯地区流行的一系列有着大大小小梨形音箱,并用手指弹拨的乐器大家族中的一员。它们之间的不同基本在于音箱的大小、厚薄、颈部的长短、以及梨形的弧度。但总体上都离不开梨形的样子。而中原拥有“琵琶”称谓的“秦琵琶”的形制与其大相径庭。傅玄在《琵琶赋· 序》里描绘:“观其器,中虚外实,天地象也。盘圆柄直,阴阳叙也。柱有十二,配律吕也。四弦象四时也”,可见秦琵琶是圆形音箱。

日本正仓院唐制阮咸和日本正仓院唐制曲项琵琶

图 1 阮咸、曲项琵琶①

梨形音箱的曲相琵琶传入中原以后曾有很长一段时间与汉族的秦琵琶(后发展成阮咸)合流并称琵琶。它们之间最明显的差异就在于音箱的形状。从外形上看,梨形音箱很显然比正圆形乐器的角度更适合在马背上弹奏。从物理学上讲,音箱的大小、厚薄等因素会直接影响声音的音色,因此不同形状的音箱也就成就出了完全不同的音色及相应的演奏技巧。梨形音箱的曲项琵琶声音亮、脆,穿透力强,但是音色干,余音短,适合花样繁多的技巧,在野外远距离都可以听到。圆形音箱的“秦琵琶”声音浑厚,内敛,近距离听时很有韵味,但声音不通透,传的不远,比较适合室内欣赏。两种乐器的发音风格迥异,都叫琵琶,但艺术风格相去甚远。

曲项琵琶传入中原后,在与中国传统秦琵琶的融合中吸收了秦琵琶的多柱,而外形仍保留了原来的梨形音箱。这种梨形与常见的汉文化意识显然有巨大的差异。中原汉文化地区对事物“形”的概念从来都是天圆地方,对称均匀,这种非圆非方的形状虽然经历了千年的变化、融合,乐器的尺寸也历经无数次的伸缩,但梨形的样子始终没有被汉文化同化,而顽强地承袭下来。并且“琵琶”这个称谓自宋代以后,逐渐成为梨形音箱琵琶的专属称谓,“秦琵琶”成为阮咸,不再用“琵琶”这个名称了。

这种乐器形制的保留一方面体现了其本身生命力的顽强,另一方面也是汉民族对异族文化特质思考、改造与认同的结果。“曲相琵琶”加柱位、保留梨形音箱最大限度地保持了原来乐器的鲜明特征,又大大地丰富了音域及艺术表现力。同时,持琴姿势改为竖抱后,梨形音箱使右手得以完全解放,使琵琶艺术进入更加自由与快速的发展时期。

另一方面,梨形音箱的琵琶使其最有特色的演奏技巧得以保留。今天的琵琶演奏中“扫弦”的用法非常突出。综观中国传统弹拨乐器,大量运用扫弦制造泼墨似的片状音响的方式极为罕见。而在琵琶上,这种方式不仅是基本弹奏方法之一,更发展成以这种指法贯穿全曲的独立门类——武曲。武曲风格豪放、自由,与中国人传统思维中顺应天地,内敛、含蓄的表达方式大相径庭,倒更像骁勇奔放的马背民族酣畅淋漓的情感表达。

扫弦的技巧可以试从琵琶原来用拨子拨弹的演奏方式中找到关联。熟悉弹拨乐器的人都知道,用拨子同时拨多根琴弦非常方便,拨两根以上的弦比单拨一根琴弦容易。同时,下拨的力度大也比下拨的力度小更好控制。这就造成了拨子拨弦的风格,相对于手指拨弦的灵活和纤细要粗犷得多。在马背上弹琴用拨子弹比手弹更能稳定乐器,便于操作。梨形音箱的琵琶在与汉文化融合的过程中虽然逐渐变为手弹,但是拨弹的气势仍得以保留。右手手指扫弦接替了拨子拨弦,塑造了传统琵琶音乐中极富特色的片状音响,并且成为这件乐器的标志性技巧。

(二)、绚丽的盛唐乐舞遗风

今天看到的琵琶是一件极富有个人气质的独奏乐器,有学者认为琵琶是中国个体型音乐文化的物质焦点 [2]。但大量的史料显示,琵琶在其历史发展过程中,尤其在隋唐时期,曾经是一件风靡宫廷及民间的以伴奏为主的乐器。隋唐时期宫廷宴会上表演的音乐舞蹈形式称为“燕乐”或“宴乐”。它包括以歌舞音乐为主的声乐、舞蹈、百戏等。“曲项琵琶”在其中多部乐中占有重要的地位。燕乐从隋开皇的七部乐到隋炀帝的九部乐再到唐太宗时的十部乐,这当中只有“清乐”是古人所说的“华夏正声”,其余都是少数民族音乐和外国音乐以汉族的作曲手法加工成的。也就是说是汉化了的少数民族音乐和外国音乐精粹。这些音乐较多是通过“龟兹”或与“龟兹乐”融合之后传到中国内地来的,因此,唐朝的十部乐中“龟兹乐”是非常重要的组成部分。唐玄宗时燕乐又改为《坐部伎》和《立部伎》,龟兹乐仍然是重要的组成部分。坐部乐有:“宴乐”、“长寿乐”、“天授乐”、“鸟歌万寿乐”、“龙池乐”、“破阵乐”六部。立部乐有“安乐”、“太平乐”、“破阵乐”、“庆善乐”、“大定乐”、“上元乐”、“圣寿乐”、“光圣乐”八部。其中坐部乐除了“龙池乐”用笙和磬,“长寿乐”以下皆用“龟兹曲”。“龟兹曲”的主奏乐器为曲项琵琶。立部乐中自“安乐”以下,皆擂大鼓,杂以“龟兹曲”,只有“庆善乐”用“西凉乐”。而“西凉乐”又是“龟兹乐”的变种,因此曲项琵琶也是其中的主奏乐器。可见其在宫廷音乐中处于非常显赫的地位。《辽史》中记载“四旦二十八调,不用黍律。以琵琶弦协之。”更说明了琵琶在当时燕乐中的重要地位。除了宫廷演奏,民间的琵琶演奏也常为歌舞伴奏。有唐诗为证:唐彦群《春日偶成》:“秦筝萧管和琵琶,兴满金尊酒量佘。歌舞留春春似海,美人颜色正如花。”

图 2 《宫乐图》②

同时,在民间的歌舞表演中,琵琶也处于首要地位。元稹《连昌宫词》:“夜半月高弦索鸣,贺老琵琶定场屋”即说明了这点。

琵琶主要以合奏及为歌舞音乐伴奏的角色出现时,它充当的更多的是一种节奏性乐器,因此必然产生相应的富于节奏感的演奏技巧。由于隋唐时期的琵琶是用拨子弹奏的,因此演奏节奏感强的音乐时,不可避免地会用拨子以打节奏的方式演奏。“这个历史时期的琵琶还是曲项四柱的结构,更擅长表达宫廷乐舞的伴奏,是一种节奏型乐器。以它的大拨击出宏亮、粗旷、刚健的声响,宏心骇耳,划破了中国乐坛平和、雍正、纤柔、细腻的长空,而征服了人心。” [3]。

此时的琵琶由于柱位较少,难以表达复杂的旋律,又因为是拨弹所以也不适于表现细腻的乐音。因此,这种宏大且富于节奏感的音乐风格在隋唐时期是琵琶的核心风格。虽然琵琶自唐代以后逐渐退出宫廷,走向民间,但这样鲜明的能够显示琵琶乐器特征的风格必在其后的发展中有所保留。

今天传统琵琶乐曲中能够体现这种风格的非汇组技巧莫属。尤其是加有扫弦的汇组技巧,如夹扫、扫轮、弹扫等。这些技巧在《十面埋伏》、《霸王卸甲》等琵琶武曲中有非常出色的表现,将乐曲中的时空感表现得淋漓尽致。而同时一些轻快的汇组技巧如摭分等也在表现《阳春古曲》类的大曲轻快而富有节奏感的风格中有出色表现。纵观中国其它弹拨乐器,有着这样整齐节奏感的演奏技巧,并且以这种技巧成就独立段落的实属罕见,可以说是琵琶独有的艺术表现方式。它是中原盛唐乐舞磅礴气势的延续,是中国传统音乐中节奏板眼张弛伸缩而不强调整齐划一的风格的必要补充及丰富。

唐代是中国封建社会政治、经济、文化发展的顶峰时期。同时,它是一个高度对外开放的社会。与清代被迫打开国门不同,唐代是一个主动吸纳外来文化,允许外来文化在自己的土壤中与本土文化共同发展、繁荣的时代。因此,琵琶艺术能够有今天在众多传统乐器中的地位与它在隋唐时期的重要地位密切相关。

(三)、俊秀的江南人文气息

江南地区自古以来就是人杰地灵的地方。自元代以来,由于中国政治中心的北移,这一地区逐渐成为中国的文化中心。琵琶在唐代以后逐渐脱离宫廷走向民间,经历了宋元时期的民间音乐洗礼,在明清两代逐渐成为一件成熟的独奏乐器。这与它从北方逐渐向江南发展有极大的关系。“从目前的史料来看,南宋的琵琶演奏家大多集中于临安(杭州)的宫廷,而明清的琵琶演奏家大多未过长江以南” [4]。今天所见的绝大部分琵琶流派传谱也都集中在这一地区。素有“人间天堂”之称的江南地区,气候宜人,物产丰富。琵琶传至此地,开始了它成为中国传统乐器的最重要的阶段。

首先,是其乐器形制又发生了巨大的变革,即逐渐产生了固定用丝制琴弦、曲项多柱的琵琶。蚕丝是江南特产,用于琴弦,使琵琶在形制上产生了明显的地域风格性改变。而历史上的“曲项琵琶”从西域传来,它的琴弦多就地取材,用狩猎来的鹍鸡筋和牲畜的皮作弦。唐段成式《酉阳杂俎》中载:“开元中,段师弹琵琶用皮弦,贺怀智破拨弹之,不能成声”。《乐府杂录》中载:“贺怀智以石为槽,鹍鸡筋作弦”。都证实了“曲项琵琶”曾经用弦的材质不是丝弦。“曲项琵琶”用拨子弹奏,由于经常为乐舞伴奏,所以节奏鲜明,力度较强,皮质的琴弦正好适应。唐代以后,随着中国传统音乐的重心从宫廷移至民间,“曲项琵琶”也渐渐参与到中国民间音乐活动中,越来越多地吸收中国传统文化。这期间,除了改用丝弦外,它还吸收了“秦琵琶”的多柱位、手弹等方式,逐渐形成了新的乐器特色。同时也由于这件乐器的丰富与鲜明的艺术特征,使得它开始“独享”琵琶这一称谓。而历史上的“秦琵琶”去掉了“琵琶”的称呼,以“阮咸”的名字流传下去。

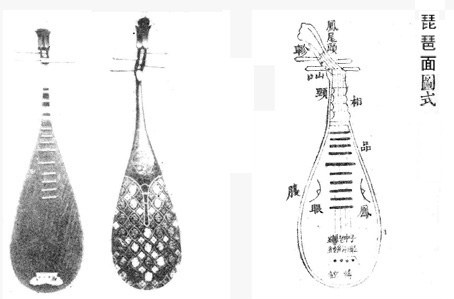

明代琵琶和清华秋苹谱琵琶

图 3 曲项多柱琵琶③

更深层次的变化是随着琵琶的形制与演奏方法的改变最终带来的演奏技巧的变化。这些演奏技巧得以确立及流传下来,与文人及古琴艺术密切相关。

文人的性格多清逸、高峻、自贞、自洁。他们将自己对人生的认识与态度,对日常生活中的情绪与思考都融入文字或音乐中。历代的诗文音乐就是极其丰富而又有力的佐证。他们讲究“琴、棋、书、画”的人生修养。其中“琴”指的是“古琴”。然而,随着琵琶被众多文人喜爱、推崇,琵琶也逐渐泛化为“琴”的一种了。中国历代文人都对琵琶情有独衷,不仅在唐朝这个琵琶艺术大发展的过程中,他们将自己的情感寄予琵琶这件乐器之上。唐代以后,随着琵琶走向更加个性化的天地,文人们继续喜爱、关注着琵琶这件乐器。

近代琵琶流派传谱的辑录者都是文人,并且大多会演奏古琴。他们依照古琴的辑录系统建立了琵琶左右手演奏技巧的体系。今天能见到的明清时期的琵琶曲谱中标记的指法符号基本上是借鉴古琴的。许多民间的琵琶演奏中,还依然有“下击轮”、“三指轮”,叫小指为“禁指”的古琴技法与称谓。这个体系今天看来,与历史上的“曲项琵琶”最大的差异即在于左手演奏技巧的丰富及其带来的审美上的“汉化”。

今天所见的琵琶左手可以行腔做韵的许多演奏技巧,如:推、拉、吟、揉、绰、注、撞、压等等,集中体现了这些差异。其中的“推、挽”,在琵琶诸多演奏技巧中,是最具中国汉族音乐特征的演奏技巧。它们使音乐在音符的基础上产生出千姿百态的变化,塑造出具有“汉族”传统文化神韵的艺术时空。这些技巧带来的意境多集中体现在琵琶文曲中,表现出景由心生、飘逸灵动的神韵,是一种汉族文化特有的类似写意画的抽象思维。它们与古琴等中国传统文化的代表同为一个表现体系,与琵琶早期的直捷外在、个性豪放,充分体现具象思维的异族风情相去甚远。它们是琵琶这一外来乐器在中国向汉族文化学习借鉴的产物,同时,也是琵琶能作为中国传统文化代表之一的关键。

琵琶不像古琴一样是纯正的文人乐器,但作为一件能从盛唐到今天都处于传统艺术中重要位置的乐器,如果没有吸收中国传统文人文化的精华是不可能有这种地位的。文人对琵琶的乐曲、技巧、声音特征等等的描述与感受,一方面使今人可以通过文字了解当时琵琶的演奏状况,更重要的是给了我们一个欣赏琵琶音乐的文化氛围。不可否认,我们今天感受传统琵琶音乐的艺术性与那些诗词描绘的意境是相吻合的,并认为那是传统琵琶音乐所传递出的文化讯息。

(四)、自然淳朴的民间音乐

琵琶在唐代以后脱离宫廷,除了文人们对它情有独衷外,也获得了民间百姓的青睐。宋元以后,琵琶逐渐参与到民间音乐活动中。从近代(大致从清代晚期至 1 949年)的情况看,大量的民间艺人参与民间说唱和民间器乐的演奏,但也有以独奏见长的。比如盲艺人阿炳(华彦钧)。因此,提起琵琶,许多人认为它也是一件民间乐器。

阿炳不仅能弹奏琵琶、二胡等乐器,还能以民间曲调为素材创作乐曲。他创作和演奏的《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》至今仍是琵琶专业学生的必弹曲目。这些优秀的音乐是传统琵琶乐曲中的宝贵财富。在由文人编撰的曲谱中一般不收录民间流行的曲牌和小调,因此许多民间的琵琶音乐我们无从知晓,只能任由他们自生自灭,这是研究传统琵琶艺术的巨大损失和遗憾。

阿炳演奏的《龙船》渲染了一个端午节民间赛龙舟的热烈场面,这在传统琵琶乐谱中是极少见的。乐曲最突出的是用了“锣鼓段”来描绘热闹的场面,用拍打面板、绞弦、沙音等特色琵琶演奏技巧模仿鼓、锣、镲等打击乐器。虽然这种手法在传统乐曲《十面埋伏》等武曲中也运用,但表现的内容、场景与情绪是截然不同的。《十面埋伏》中的特色技巧是用来渲染战争性的史诗般的意境,是普通百姓可以聆听、可以受到感染、甚至是顶礼膜拜式的。它与普通百姓的关系并不密切与平等,是自上而下的带有文人教化色彩的音乐。而《龙船》中的“锣鼓段”是与大众生活息息相关的场面,平等而富有亲切感。它们没有被文人按自己的趣味加工和润饰,乡土气息扑面而来。

除了阿炳这样演奏独奏乐曲的艺人外,还有一些艺人是在琵琶上直接演奏民间流行的曲牌或小调。比如京韵大鼓的弦师白凤岩,曾经向“鼓界大王”刘宝全学习“《天下同》、《百鸟朝凤》、《柳青娘》、《万年欢》” [5]等曲牌。陕北说书中艺人们演奏的“《大摆队》、《大起板》、《西风赞》、《张生戏莺莺》、《打马茹茹》、《兰花花》” [6]等曲牌。这些说唱艺人由于不从事专业独奏,或地处偏僻,未被文人或后来的知识分子重视,他们的演奏也就一直按照原样保留了下来。其中乐器的形制、持琴的姿势、拨弹或手弹等等在专业院校的教学和舞台上已经消失的东西在他们的演奏中仍然保留着。但是由于他们不属于专业的琵琶演奏家,所以许多宝贵的资料得不到妥善的保存与认真的梳理总结,留下了很大遗憾。

传统琵琶演奏技巧中呈现出的民间音乐面相集中体现在半轮指及夹弹的用法中。由于琵琶参与说唱音乐、民间器乐的演奏,经常使用“加花”的手法,因此半轮、夹弹这样能够“填补衬垫”旋律,丰富音色变化的技巧应用非常普遍。我们从琵琶大曲《阳春白雪》中能够清晰地感受到这种技巧的轻快、活泼风格,只是由于乐曲经文人铺陈指法,赋予寓意,使其民间音乐的特征已不太明显。这也反映了文人对民间音乐的应用方式。

由于今天的独奏琵琶是建立在清代文人辑录的基础之上,因此,琵琶的民间音乐面相是上述诸面相中相对较弱、较隐蔽的,不易引起研究者的注意。但是正是这些特性,使得它们的某些特点得到比较好的保存,尤其是演奏技巧的使用特点,对我们研究琵琶的历史传承及艺术特征极为重要。上述四个由于琵琶历史发展变化带来的琵琶历史文化面相共生、并存于传统琵琶音乐中,非但不令人感到冲突与不和谐。相反的,可以令我们领略到异族文化与中国传统汉文化碰撞、交流;文人音乐与民间音乐相互渗透所产生的独特艺术魅力。

二、传统琵琶演奏技巧的审美取向——与中国书法的审美关联

传统琵琶演奏技巧中呈现出琵琶在其历史发展过程中经历的种种历史文化面相,但它们却可以和谐统一地传达着琵琶的艺术美。今天,我们面对传统琵琶艺术时,没有人会否认它是中国传统艺术美的代表之一。欣赏琵琶音乐,听者会不由自主地浮想联翩,产生种种美好的想象。这种想象往往与人们在欣赏中国传统诗词、音乐、绘画、书法等艺术形式时所产生的想象近似。也可以说,中国的各种传统艺术形式都有着“对意境的追求” [7]

这一鲜明的特征。因此,讨论传统琵琶演奏技巧为琵琶音乐带来的审美取向应从中国传统艺术范畴出发,才能更好地品味出它的艺术精髓。从演奏的角度看,在众多传统文化艺术中,传统琵琶演奏技巧表达音乐、表达内心的感觉与中国书法、绘画中以毛笔表现汉字、画面的美、展示人的精神境界方面颇有相似之处。本文在第二章的论述中已借用了一些中国传统书画的审美观点来分析传统琵琶演奏技巧的运用。下面借用书法艺术来进一步讨论传统琵琶演奏技巧的审美取向。

(一)、演奏技巧与书法笔法

“林语堂说,如果不懂中国书法及其艺术灵感,就没有资格谈论中国的艺术” [8]。此话虽为一家之言,有失其偏颇之处,但也从中看出中国传统文人对书法与各艺术门类之间的认识。

书法中的“笔是手指的延伸,笔的疾厉、徐缓、飞动、顿挫,都受主观的驱使,成为个人思想情感的表达” [9],这与琵琶通过演奏技巧的运用来勾画音响线条用以表现人的心境、情感是一种“同归”但“殊途”的方式。“《华秋苹琵琶谱》的“琵琶谱跋”中写道:‘古人云,名士固亦操斯器,吾辈当弹琴赋诗之余,不妨坐花间月下聊以写心也。’《李芳园琵琶谱》中胡仁寿的题词‘兴酣为我奏一曲,轻拢慢捻洗尘俗’”[10]。

为了达到“写心”的目的,书法与琵琶演奏付诸于实践时,最重要的介质莫过于书法的笔法与琵琶的演奏技巧了。书法中对于笔法的认识犹如众家对琵琶演奏技巧的整理、归纳,比较著名的有“永字八法”。即通过“永”字的八种基本笔画“侧(点)、勒(横)、努(竖)、超(钩)、策(挑)、掠(长撇)、啄(短撇)、嵥(捺)”[1 1]来练习汉字楷书。这些笔法需要每日不断练习,就可“以其八法之势通一切”。其它如唐代的张怀瓘,“是系统地讨论‘笔法’的主要代表人物。如在《玉堂禁经·用笔法》中,他提出了九种用笔法,分别为‘顿’‘、挫’‘、驭’‘、蹲’、‘侟’、‘衄’、‘趯’、‘按’、‘揭’、‘锋’”。“甚至,再由‘用笔法’、扩展为‘执笔法’,诸如‘龙睛’、‘凤眼’、‘握拳’、‘提斗’、‘捻管’、‘提腕’、‘枕腕’、‘悬腕’、‘回腕’、‘虚腕’”。

这些对笔法的归纳与传统琵琶演奏技巧的名称及练习时的审美意趣是非常接近的。比如前面提到的“勒”、“挑”、“短撇”、“顿”、等,在传统琵琶的演奏技巧中都有相同或类似的名称。而“凤眼”、“握拳”、“悬腕”、“回腕”、“虚腕”等执笔法也与琵琶演奏技巧的技术训练要求相类似,是许多演奏家关注的焦点。书法家对于书法笔法所应体现的审美意趣也与演奏家对传统琵琶演奏技巧带来的意境有“异曲同工”之感。成公绥在《隶书势》中写道:“或轻拂徐振,缓按急挑,挽横引纵,左牵右绕,长波郁拂,微势缥缈” [12]。当中通过对“拂”、“按”、“挑”、“纵”等笔法的“轻”、“徐”、“缓”、“急”的不同运用,要表现“长波郁拂,微势缥缈”的意境。《玉鹤轩琵琶谱》的编著者王露对演奏技巧有这样的技术运用要求:“双分音也,体重应轻;扫拂音也,下指轻疾;摇轮音也,一线穿珠;泛指音也,晴蜓点水;搬粘音也,虚静弗喧;吟猱音也,宛转有韵。长轮轻拖,贯气贵匀;短轮繁琐,收指贵洁” [13]。同时“按弦深浅轻重,指用不迭;弹弦劲松圆润,指用有序。两手合一,真如松风竹雨、吟月寒泉,令人发出尘之想矣”,反映出演奏家对演奏技巧的审美追求与书法家对笔法的审美追求颇有“神似”之处。

实际演奏中,琵琶的演奏技巧又与书法笔法的表现方式不完全相同。琵琶的演奏是左右两只手共同作用于琴弦来表达音乐,而书法只用一支毛笔书写笔画。书法的基本笔画结构是“点画”。“点画”同时也是汉字的组成部分。它主要有点、横、撇、捺、钩、挑、竖、戈等,用一只毛笔就可完成。而琵琶上右手拨弦,左手按弦,右手拨弦的同时或之后左手作推、拉、揉、吟等动作,才能使其音响出现类似书法“点画”的波折或曲线。在这些手法基础上,根据情绪、曲意等需要随时派生延展出各种不同力度、速度、角度的手法才能使旋律富于韵味。这种需要左右手配合的方式,增加了琵琶表现韵味的难度。但正是左手这些具有“难度”方式的运用才使琵琶的音乐风格呈现出中国传统文化的韵味。

琵琶左手的这些演奏技巧所带来的音乐风格在早年马背上驰骋时是没有的,正是千年来浸润在中国传统文化中,特别是受到古琴的影响后才慢慢显现的。对于琴的趣味,古人曰:“古琴其趣,半在吟猱”,其意指琴音之波摭或曲线在古琴音乐表现中之重要性。琵琶音乐也如是。而“书法最忌平直”,也从反面肯定了书法点画的波折之重要。孙在庭在《书谱》中说:“一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”[14],指出了书法点画中曲折微妙变化的要求。姜夔对楷书的波势则有更进一步的要求,他在《续书谱》中讲:“故一点一画,皆有三转;一波一拂,皆有三折”[15]。

琵琶演奏技巧中通过推、拉、吟、揉塑造声音的过程与书法用回锋、逆锋、涩进、转锋、藏锋和出锋的笔法来表现汉字的神韵颇有“神似”之处。音响效果因演奏技巧不同而表现得可粗可细、可重可轻、可急可缓,感觉可滑可涩、可流可塞、可刚可柔、可强可弱、可扬可抑,变化无穷。但是,这些演奏技巧与书法点画的波折一样,要运用得微妙,出神入化,又要运用得和谐统一,没有深厚的功力和艺术之间的相互贯通是无法达到的。

值得一提的是,书法中的毛笔与西方书写用的羽毛笔、钢笔、绘画用的油画笔有一个最本质的差异。既笔尖的软硬、形状的差异。羽毛笔、钢笔的笔尖是硬的、固定的形状,在书写中不会改变,因此也就不会产生笔画的粗细、浓淡等变化。一旦出现这种情况,只有笔被损坏了,或者做工不考究的解释。油画笔的笔尖虽然是软的,可变形状的,但变化极其有限。它的笔尖是固定好的扁平的小毛刷,画出的点与线都是具有一定宽窄的图形,不可能像毛笔随时可变的笔尖一样画出粗细、浓淡、疏密等瞬息万变的线条。因此,我们可以看出西洋书写的文字笔画的形态是统一、整齐、固定的,与中国书法文字之间大异其趣。而这种差异可以令我们反观中国传统音乐中,尤其是像琵琶这样运用不同演奏技巧来塑造音响的乐器,与钢琴这样在统一技巧下展示旋律的乐器在音乐风格本质上的差异。

(二)、演奏技巧的辩证运用与书法结体的虚实

中国艺术思维的辩证性思想已有很久的历史,古代齐国晏婴曾概括了音乐的十种辩证因素,即“清浊、小大、短长、疾徐、衰乐、刚柔、迟速、高下、出入、周疏,以相济也”。这十种辩证因素在传统琵琶乐曲中都要靠演奏技巧的运用来实现,各流派演奏家都极为重视。而这种演奏技巧的辨证运用与书法点画中的虚实相间变化可以认为是同一种美学原则的变体。

崇明派琵琶的代表人物沈肇洲在《瀛州古调》中的“曲趣”中讲:“天地之道一阴一阳配合。错综变化,而成万物。音乐之道亦然。音节基础在高低洪细。高者阳,低者阴,洪者阳,细者阴。音高者细,阳中有阴也,阴低者洪,阴中有阳也。强弱缓急,皆可推而知。阴阳应节,乃称完善”。蒋和在《学画杂论》中对王献之书法的评价:“《玉版十三行》章法之妙,其行间空白处,俱觉有味……大抵实处之妙,皆因虚处而生” [16]。也谈到了运笔与留白之间的虚实相生。书法结体中的虚,包括笔画连接的空白,飞白中的计白当墨,以及行矩、字距间的空白,虚与实的相辅相成,直接关系到书法结体的空间美感,甚至关系到书家的个人风格与气势。这正与前文所述的琵琶演奏技巧的各种组合运用方式有异曲同工之妙。刘熙载《艺概·书概》中说:“古人草书,空白少而神远,空白多而神密,俗书反是” [17]。在琵琶乐曲中,“文曲状情,武曲状物”,文曲的点线组合留白多而韵味强,武曲的片线组合声音密而写实强。轻重、强弱、虚实皆有相通之处。琵琶中弱音的弹法手指触弦轻、虚。强音的弹法手指触弦重、实。此处轻、虚的轻飘袅娜感觉与书法中虚的感觉,强的坚实而沉着的感觉与书法中实的感觉,其心理的体验颇为相似。

值得说明的是,这种由演奏技巧触弦带来的强弱所产生的音响的强弱关系不等同于西方音乐的强弱概念。在西方音乐中,强弱(即力度)与音量是成正比例的关系,即音量与力度的增大或减小成正比关系。但在中国音乐中极为不同。轻重(强弱)和声音的响亮不响亮是两回事。有弱而声音不响的,也有弱可是声音反而响的。有强而声音响的,也有强可是声音反而不响的。琵琶及其它中国传统弹拨乐器古琴、筝中都有这种方式。音乐学家、古琴演奏家吴文光曾讲“当右手拨弦之后所发出的音的音量随着时间逐渐衰减时,代表心理张力的左手的弦上运动(如左手在弦上的加压与滑动)有可能加强,使动势与音量相悖。因此当我们欣赏东方音乐时,不应该只用音量来判断乐曲和演奏者的情绪变化” [18],可见东西方音乐在审美上的巨大差异。

书法作为一种视觉艺术可以凝固下来。条幅、画卷、木匾、石碑,都可以成为它传承的载体。而音乐这种听觉艺术,在没有发明录音技术之前,很难得到保存。尤其是中国传统音乐这种“谱为框格”的体系,更使音乐的传承不能靠实物的记载与描述,而必须有一个“活的”传承体系,即“口传心授”。但随着时代的发展和各种历史原因,这种传承方式受到很大的影响,我们可以见到一些曲谱及文字资料,可是曲谱中传达的“神韵”却不易领略到。这种情形已令不少珍贵的艺术品种失传或濒临失传。更重要的是,这些艺术品种中承载的中国文化的“美”已逐渐远离我们。作为传统音乐重要组成部分的传统琵琶艺术也承载着这种“美”。由于人们听觉习惯的改变和音乐这种形式与书法等可以用固定载体传承的形式的差异,使我们在理解和欣赏它的“美”的时候,感觉比较困难。如果我们能从书法这样的艺术形式中找到一些与琵琶艺术的审美关联,也许会帮助我们更好地理解和欣赏琵琶艺术的“美”。

注 释:

① 图片引自《中国琵琶史稿》图例。

② 图片引自《琵琶手册》图例,上海音乐出版社2001版。

③ 左图转引自《琵琶手册》,上海音乐出版社 2001年版图例。右图转引自《中国琵琶史稿》,四川人民出版社 1985年版图 27。

参考文献:

[1][ 3]韩淑德,张之年.中国琵琶史稿[ M] .四川人民出版社, 1985.53.

[2]罗艺峰.钟与琵琶的文化比较[J] .音乐研究,1990(, 4):4.

[4]庄永平.琵琶手册[ M] .上海音乐出版社,2001.44.

[5]吴犇.琵琶音乐与其社会背景[J] .中国音乐学,1992,(2) :57.

[6]李世斌.民间取向琵琶考察纪实[J] .中国音乐学,1988(, 3) :46.

[7][ 8][9]富强(主编),柯林(编著) .博雅经典·书[ M] .内蒙古人民出版社,2002,15,2,2.

[10]吴犇.琵琶音乐与其社会背景[J] .中国音乐学,1992,(2) :59.

[11]陈振濂.线条的世界——中国书法文化史[ M] .浙江大学出版社,2003.77.

[12][14][15][16][17]管建华.中国音乐审美的文化视野[ M] .中国文联出版公司 ,1995.

[13]王露(编著),李华,谢毓鹏,李荣声(整理) .玉鹤轩琵琶谱选曲[ M] .人民音乐出版社,1991.

[18]吴文光.中国音乐现象的美学探索[J] .音乐研究,1993(, 3) .