[摘 要]《彝族舞曲》是作曲家王惠然先生 1960 年创作的,此曲以云南彝族民间音乐为素材编写,通过优美抒情的旋律和特有的节奏,描绘了明月皎洁的彝家山寨和青年人欢歌跳舞的场面。它既可以用琵琶演奏,也适合用中阮演奏。相同的乐曲由于使用不同的乐器演奏而表现出了不同的音乐特点。本文拟在相同乐曲的基础上,对琵琶、中阮两种弹拨乐器在定弦法、乐曲结构、演奏技法等方面进行比较研究,希望能够深入发掘各乐器的独特个性,把握乐曲的真谛,以便更好地诠释乐曲。

[关键词] 彝族舞曲; 琵琶; 中阮; 演奏

一、《彝族舞曲》创作背景

《彝族舞曲》最早是一首琵琶独奏曲,是王惠然先生于1960 年创作的,取材于云南省红河哈尼族彝族自治州的传统音乐 《海菜腔》《烟盒舞》。乐曲以优美动听的旋律、粗犷热烈的节奏,描绘了月光下迷人的山寨和彝族青年们追求幸福、载歌载舞的场面,音乐富有浓郁的民族特点和强烈的时代气息,深受众多音乐家喜爱,被改编成古筝、三弦、扬琴、阮独奏曲及管弦乐曲。[1]其中阮独奏曲 《彝族舞曲》是由魏蔚移植而成,中阮的演奏技法、音色等与琵琶有较大不同,因此,虽然同样是 《彝族舞曲》,却表现出不一样的音乐美。

二、定弦法比较研究

( 一) 琵琶定弦法

在绝大多数的琵琶曲中,空弦音从低到高定为 “A、d、e、a”,采用这种定弦,一弦与四弦为八度音程关系,二弦 e 音是四弦 A 音的上方纯五度音程 ( 属音) ,三弦 d 音是四弦 A 音的下方纯五度音程 ( 下属音) ,此曲就是采用这种常见定弦法来定弦的。

( 二) 中阮定弦法

中阮也采用了最常用的 “五—四—五”的定弦法,即三弦与四弦之间的音程关系为纯五度,二弦与三弦之间的音程关系为纯四度,一弦与二弦之间的音程关系为纯五度。即 “A、e 、a 、e1”( 1= bB) 。

三、乐曲结构比较研究

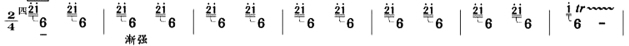

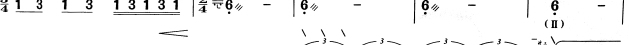

( 一) 琵琶乐曲结构

这首乐曲是复三部曲式结构,它揉合了我国传统乐曲多段体逐步演变发展的手法,使每个对比段落都能自然过渡,也使乐曲的风格更加鲜明。这首乐曲总共有 9 段,其中第 1 段、2 段是基础,其余段落均是由这两段变化而来。

由第 1 段变化而来的有第 5、7、8 段,由第 2 段变化而来的有第 3、4、9 段,曲式结构图如下:

( 引子) +第一部分 ( A) +第二部分 ( B) +第三部分 ( C) [2]

第 1 段 第 2 段 第 3、4、5、6、7 段 第 8、9 段

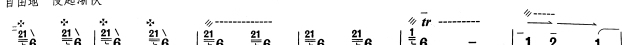

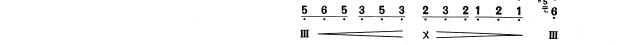

( 二) 中阮乐曲结构

虽然仍是三部曲式结构,但具体段落有较大不同。在开始的引子中,由于中阮音色的原因,为了避免低沉的声音托得太长,所以半轮演奏相比琵琶乐谱减少了一小节。第一部分结构基本一致,但是第二部分有了较大变化,第 5段被删除,第 7 段激情抒发部分也被删除。乐曲第三部分再现时,中阮的乐曲也做了较大的简化,整个第 8 段被删除,曲子的再现几乎只由第 9 段来完成。其曲式结构如下:

( 引子) +第一部分 ( A) +第二部分 ( B) + 第三部分 ( C)第 1 段 第 2 段 第 3、4、6、7 段 第 9 段

四、演奏比较研究

( 一) 引子部分

1. 琵琶演奏: 这一部分是一段较为自由的散板,琵琶主要运用了半轮、长轮、挑轮、滚奏、琶音等技法演奏。一开始,琵琶用半轮加挑的演奏技法,由慢到快的速度,仿佛将人们带入了晚霞笼罩的山寨中。

2. 半轮: 即用右手食指、中指、无名指、小指四个指甲尖端,依次拨弦,发出连续而均匀的弦音。

紧接着,琵琶用滚双弦的手法,奏出一段如歌的旋律,双弦的滚奏极像悠扬的巴乌声,这是取自彝族民歌 《海菜腔》的音调,具有浓郁的彝家风味。由远至近,飘飘渺渺,仿佛让我们看到了美丽的彝族山寨在朦胧的月色下轻雾缭绕,景色迷人、恬静。滚: 是用弹和挑在弦上做连续均匀快速的动作,双弦滚奏就是一弦二弦同时弹挑。

3. 中阮演奏: 乐曲的引子部分,中阮运用了独特的四小轮由慢渐快引出全曲。开始在相同音符的演奏中,前两小节采用小轮加弹的形式,后两小节则运用长轮。由于紧凑感加强,像是要急切地拨开缭绕的云雾,快点看到美丽的彝族山寨。

四小轮不同于琵琶的半轮,它的演奏均由弹、挑完成。带轮: 即右手拨子做长轮演奏的同时,用拨子弹其他弦。接着,中阮用双音轮奏的手法,奏出一段如歌的旋律。双轮: 轮是快速连续地弹、挑,双轮则是持续长轮两根弦。这种技法类似于琵琶的双弦滚奏,只是琵琶用食指和大指快速弹挑两根弦,而中阮是用拨子来演奏。

整体上,这一部分听起来两种乐器想要表现的音乐感觉是相同的,只是因乐器的特性,所运用的演奏技法有所不同。例如: 一开始琵琶运用了半轮加挑演奏,而中阮则是用了四小轮加弹; 在琵琶曲谱第 11 小节处,琵琶运用了挑轮,中阮则运用了带轮; 悠扬的一段中,琵琶运用了双弦的滚奏,中阮则运用了双轮的演奏技法。引子部分的倒数第 2、3 小节,中阮在演奏时省略了。

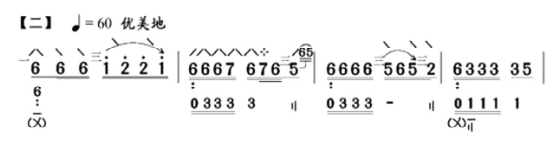

( 二) 优美抒情的第一部分

1. 琵琶演奏: 第 2 段是乐曲的主题乐段,是根据民间乐曲 《烟盒舞曲》改编的。这是令人陶醉一个乐段,旋律出现在琵琶的一、二把位上,中音区演奏,以双音与柔美的推挽滑音手法,奏出了非常优美、动听的旋律,描绘了彝族少女们轻逸俏皮又略带羞涩的舞姿。

这一段运用了分、推挽、四指轮、双轮、挑轮、勾轮等技法。分: 用右手拇指指甲向右挑,食指甲向左弹,两指同时触弦发音。推: 将弦身用左手按指紧按在相品位上后,向右推进。挽: 将弦身用左手指紧按在相品位上后,向左挽出,俗称 “拉”。琵琶在此处演奏的推拉是右手弹完后左手上面的手指向左拉,同时下面的手指向右推而得出的音。这一段轮指的运用也是大有创新的,曲作者首次采用了右手食、中、无名、小指四个手指轮奏外弦旋律,将大指解放出来挑里弦,为旋律配和声或者复调,使其更富立体感。

2. 中阮演奏: 第 2 段中阮用柔美的滑音和轻巧的双弹奏出非常优美抒情的慢板旋律,由于中阮用拨片演奏的特点,在琵琶上用 “分”演奏的音程,在中阮上全部用双弹来演奏。双弹: 即同时弹相邻的两根弦,发一声。滑音演奏的音响效果也与琵琶推拉音有一定差异,滑音: 即手指按弦从一个音滑到另一个音,与琵琶绰注的技法相同。随后中阮则运用了大量的长轮来表现乐曲的激情,同时也使用了带轮、四小轮、弹、打、勾弦、带弦等技法,使乐曲更加具有表现力。长轮: 轮是快速连续地弹、挑,而长轮是长时值的轮。这段音乐十分优美,听后令人陶醉。中阮那不张扬的中音区音色和滑音、带音、长轮等技法的运用,把美丽而又略带羞涩的彝家少女描绘得栩栩如生。在本段的结尾处中阮也省略了四小节。

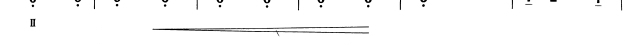

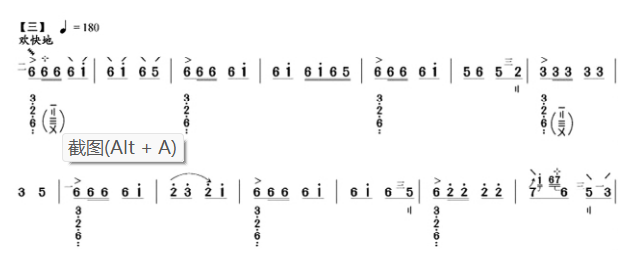

( 三) 粗犷热烈的第二部分

1. 琵琶演奏: 第二部分是乐曲的第 3 小段至第 7 小段,总共有五小段。运用了多段体结构创作。乐曲的第 3 小段,素材来自第 2 小段的主题,是乐曲完成由慢到快情绪转变的过渡。舞曲的节奏更加鲜明,好似男青年们也加入女子群舞中。

这一段运用了扫弦、半轮、弹、挑、推拉等技法,其中扫加半轮的技法组合运用,使其有舞曲的律动感,达到情绪转换的目的。

乐曲第 4 小段是第 3 小段的第一次变化展开,其中扫弦在弱拍的运用,更加增强了切分感,进一步表现了彝族青年粗犷的性格。演奏技法上同样应用了扫弦、半轮、弹、挑。其中左手和弦的应用较有特点,打破了传统的固定和弦组合,根据旋律的发展对和弦音进行调整。在本段演奏中,左手要同时按三根、四根琴弦,在快速演奏时较有难度,演奏者需要有扎实的基本功,大量的练习左手的指力才能轻松完成。

乐曲第 5 小段是第 3 小段的第二次变化展开,段落开始,琵琶使用扣轮、挑轮交替的演奏技法,奏出了如歌的抒情段落。在这一段演奏中,大指再一次被解放出来,形成独立的伴奏声部,扣、挑里弦,为旋律伴奏。这一段与前面粗犷的节奏形成了鲜明的对比,烘托出抒情的描写。

总共十二小节,弹奏时强弱变化要表现出来。接着第 4 小段的旋律再次出现,简明的八小节后乐曲进入第 6 小段。乐曲的第 6 小段是全曲的高潮部分,是第 3 小段的第三次变化展开,旋律线条由低到高,先在相把位奏出浑厚的低音,犹如彝族的大三弦所奏,接着旋律翻高八度,速度更加欢快、情绪更加高涨,由开始粗壮地到热烈地再到火热地,步步推进,最后琵琶运用拂轮的演奏技法把乐曲推向高潮。

第 6 小段运用了弹、挑、分、扫、双弹、拂轮等各种技法。弹: 即用右手食指自右向左弹弦。挑: 即右手大指自左向右挑弦。弹挑是琵琶最基本也是最重要的技法。扫拂是弹挑动作的再扩大,右手食指由右向左急弹四根弦得一声,称为扫; 相反,大指由左向右急挑四根弦得一声,称为拂。扫拂在乐曲中有很好的表现作用。如在这一段中,最后就是运用拂轮的手法,将乐曲推向高潮。

乐曲的第 7 小段是以引子中悠扬的笛声为素材进行展开,开始是一段较为自由的慢板,琵琶主要用长轮和推拉音演奏,接着进入激情抒发乐段,琵琶在此处又一次运用了双轮轮奏外弦旋律,大指扣、挑里弦伴奏,表现了彝族青年相互倾诉、相互坦白的爱慕之情。

2. 中阮演奏: 整个第二部分虽然也是在前面主题音乐变奏的基础上创作而成,但是中阮的演奏只有四段。其中第 3 小段与琵琶相似,是一个情绪转换的过渡段落。中阮处理成慢起渐快,充分表现出情绪由低沉到高涨的转变。乐曲的第 3、4 小段同样也是对第 2 小段的主题舞曲加以变奏发展而成,乐谱与琵琶演奏基本相同。运用的演奏技法有弹、挑、扫弦。弹和挑也是中阮的最基本、最重要的技法之一。弹是用拨子向下弹弦,挑则是拨片回拨弦。扫弦技法和琵琶相似,只是琵琶用指甲弹奏,中阮用拨子弹奏。扫弦具有强调节奏重音的作用,渲染出热烈的气氛。在乐曲中,第 3 小段由每分钟 80 拍开始慢起加快,直至第 4 小段加快至每分钟 196 拍,由欢快地变为粗犷、热烈地,情绪一步步高涨。

中阮的演奏中省略了第 5 小段的抒情段落,只用第 4小段加上第 4 小段第一句的再现,来表现彝族青年热烈、奔放的舞蹈场面。中阮的第 5 小段和琵琶的第 6 小段一样,中阮在这一部分的表现力是非常丰富的,运用的演奏技法有弹、挑、扫、双弹、扫轮等。音乐从中阮厚重的低音区开始,随着音符密度和速度的增加,情绪越来越高涨,最后用快速十六分音符和扫轮的手法,将乐曲推向高潮。中阮的第 5 小段听起来和琵琶第 6 小段基本相同,但也存在着略微的差异,在火热地十六分音符的演奏上,同样是四小节,但乐谱与琵琶演奏存在差异,琵琶所演奏的音较中阮演奏更为密集。高潮部分琵琶采用了拂轮,中阮则运用了扫轮,在这段的末尾处中阮也省略了五小节。中阮的第 6 小段,进入对比性的抒情乐段,开始的情绪是和琵琶一样的,但是中阮没有在此逗留太久,省略了激情抒发的双轮乐段,缓慢地进入到了最后的结束部分。

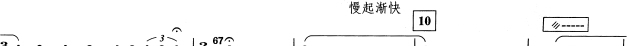

( 四) 柔美幸福的第三部分

1. 琵琶演奏: 这部分是乐曲第 1 小段和第 2 小段的变化再现。第 8 小段是由第 1 小段变化而来,旋律线条与引子中悠扬地笛声一段相同,但在此段演奏时音域降低了八度,琵琶再次运用了轮双的演奏技法,但是在这段中,乐曲的旋律由大指挑里弦完成,四指轮空弦为背景,描绘出朦胧幽静的意境。第 9 小段是第 2 小段的压缩再现,《烟盒舞》的旋律再一次出现,最后,在夜幕中渐渐地,越来越远,在泛音上结束全曲。

第 8、9 小段作为全曲的再现部分,也运用了丰富的技法,如: 轮双、打、带、推拉、自然泛音、分等。轮双:即同时轮两条弦。打: 用左手指尖打击音位发音。带: 右手在前面一个音符弹后,左手按指带起所发之音。自然泛音是左手指浮点在泛音位处,同时右手指触弦发音。泛音音色优美,往往能体现出乐曲的意境。此曲就是在一连串泛音上结束。

2. 中阮演奏: 中阮的第三部分只有一段,是第一部分主题的压缩再现。这一部分运用的技法有弹、双弹、滑音、四小轮、打音、划弦等,中阮用划弦演奏结束全曲。划弦可分上划、下划。上划时,不是将和弦的音一起弹出,而是将和弦的几个音 ( 一般不少于三个) 由第四弦开始,有一定节奏和速度地向一弦方向划奏,下划则反之,此处所用为上划弦。

结 语

本文通过定弦法、乐曲结构、演奏技法等方面的比较研究,对琵琶、中阮演奏 《彝族舞曲》作了一定的分析。从中可以看出,同样的乐曲用不同的乐器演奏存在着不同的音乐特点。琵琶、中阮都是中国传统的弹拨乐器,弹拨乐器有大量的共同曲目,这些曲目,无论用哪种乐器弹奏都具有其独特的艺术魅力,如何演奏出这种独特的魅力,如何把曲目和具体乐器的特点相结合,这是所有弹拨乐演奏者需要探究和思考的问题。

注释:

[1]徐滢珺.谈琵琶曲《彝族舞曲》的创作特点[J].时代文学( 下半月) ,2009( 09) : 208.

[2]陈永胜.琵琶曲《彝族舞曲》解评[J].湖南科技学院学报,2009( 01) : 207—208.