熟悉民乐的人都知道,中国的琵琶界有两位杨靖(杨静),同样的名字,同样的为琵琶艺术的发展做着积极的努力和探索,这堪称中国音乐界的一段轶事佳话。相比较而言,本文的主角 现任职于中国音乐学院国乐系的杨靖,显得相当的低调,如果上网检索的话,关于她的采访报道并不丰富,倒是有大量的教学、演出的视频。正所谓,“酒香不怕巷子深”。2013年下半年,笔者接连观看了多场有杨靖参与的音乐会:先是9月29日在西安举行的“韩兰魁获奖作品音乐会上”她与西安音乐学院交响乐团合作了作曲家的代表作品琵琶协奏曲《祁连狂想》;接着是10月17日在中国音乐学院国音堂,从教30周年的杨靖带领自己的学生举办了一场名为“芬芳”的教学汇报音乐会;12月17日的北京中山音乐堂,由杨靖领衔的紫禁城室内乐团与新西兰弦乐四重奏乐团联袂奉献的“四面来风”室内乐新作品音乐会。这些看似无甚关联的音乐会,却从琵琶演奏与教学、传承与创新等多个角度,集中展示了杨靖推动琵琶艺术的传承与创新上所作出的探索和取得的成绩。

教学相长

张萌:透过您的简历我能感到,您与琵琶的缘分特别自然、顺理成章,好像您就是为琵琶而生的。

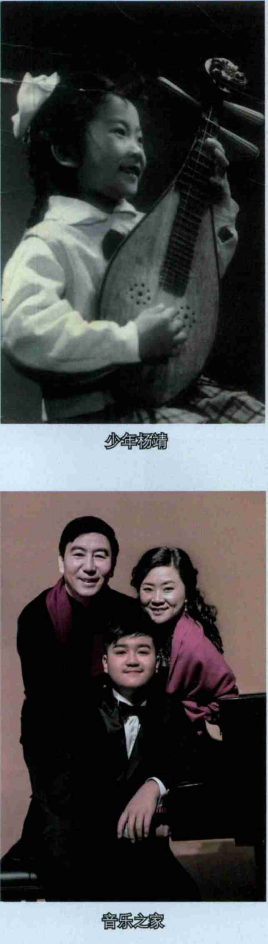

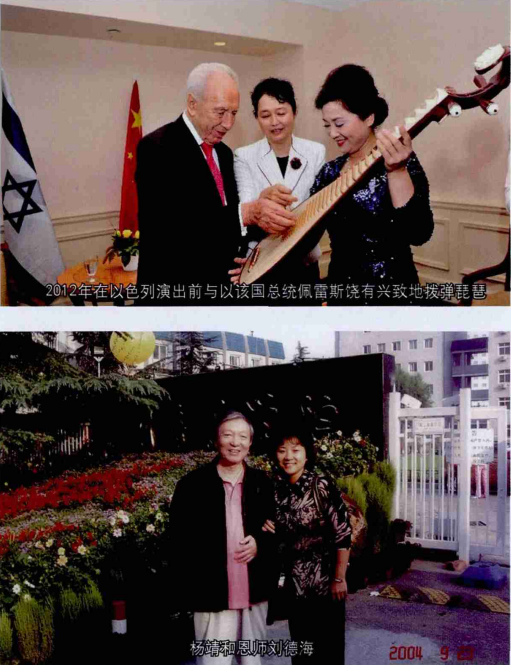

杨靖:得益于父亲的启蒙教导,我从小学琴就没有走太多的弯路,在方法上一直都是正确的,所以日后的学习都是技术和艺术上的不断扩充。从这个经验来讲找一个好的老师是非常重要的。1977年在武汉音乐学院附中学习的时候,我还跟周谦、方炳云老师学过琴。1982年考入中国音乐学院后,就主要受教于刘德海先生,一直到研究生毕业。这期间,我也有幸得到过张萍舟、杨大钧等老先生的指点,跟他们学习了汪派、平湖派的曲子,让我受益匪浅。但总的来说,我的求学的主线是非常清晰的。此外,在我的艺术道路上还碰到了很多对我有着知遇之恩的伯乐,比如中国音乐学院的老院长李陵先生、武汉音乐学院的老院长林路先生、扬琴演奏家项祖华老师等等,他们虽然没有直接教过我,但都对我的成长起到了至关重要的作用。

另一件让我感觉非常幸运的事,就是从六岁开始学琴至今,我从没有离开过舞台,即使后来当了老师也是如此。这不仅是我个人兴趣的需要,我认为,对于一位音乐表演专业教育者来说,这也是至关重要的。我们不能通过想像来教学生,只有靠不断艺术实践积累丰富的舞台经验,才能教出全面、优质的学生。刘德海先生本身就是一个非常优秀的演奏家,所以,我们在上课的时候,往往是两个人一起演奏,有很多东西他不用语言我就能够领会。

张:从您的演奏风格、教学理念来看,刘先生对你的影响。你好像来中国音乐学院前就表示过,一定要跟刘德海老师学琴,为此学校特地把他从中央乐团聘请过来的。

杨:刘老师是我从小就崇拜的大师,我一心想跟刘老师学。其实在我考学之前,刘老师就在一些比赛中看过听过我的演奏,对我也十分认可。上学的时候,我努力做一个“小刘德海”。别人评论我的演奏很像刘老师,这让我非常高兴。没有录音机,老师讲东西我就靠脑子记下来,回去细细品味,不夸张地说,我连老师弹的是二弦还是三弦我都能够听出来。我认为,做学生的一个首要任务就是继承,小到一招一式,大到音乐思想先生把老师教的东西都记下来,加以领会体悟之后,再用我自己的语言把它说出来。这就是所谓的弹琴“大法”与“小法”。刘老师那种非常灵动的、艺术家式的教学风格,对我来说非常受用。

所以,虽然一直以来关于刘老师的艺术创作都存在着一些争议,但我始终认为,谈及中国当代琵琶艺术的发展是绕不开刘老师的。无论是作为一种音乐现象还是从琵琶艺术的创作表演来讲,他都是具有里程碑式意义的。我特别认同他对于传统的观念:传统本来就是流变的,我们不能够用那种一成不变的态度去对待它。我们今天留下来的传统音乐的版本都是处在不断地变化当中,都是以前的音乐家在跟随老师学习之后,又经过自己的艺术加工一代代传承下来。也就是说,这些都是相对的传统,而不是绝对的传统。而刘老师的艺术实践,恰恰是在创造新的传统。比如他的代表作《霸王卸甲》,这也是琵琶界对他争议很大的一首曲子。他在原来的传谱的基础上进行了提炼、加工,既保留了原作的阳刚之美,又刻画了人性悲戚细腻的情感,为作品注入了现代人的人文主义关怀。这首作品虽然跟传统版本有很大的差异,但谁又能说这不是一种新的经典新的传统呢?每次我在所国外演奏这首作品,能够感受到观众是发自内心的喜欢,他们听懂得了这首作品的涵义。

张:那您是什么时候开始摆脱“小刘德海”,做回自我的呢?

杨:其实我从来没有失去过自我,只不过从毕业之后,我开始更有意识地建立自己的风格。我一直认为,对于学到的东西,一定要用自己的语言表达出来,虽然话可能跟老师的不完全一样,但总体的艺术理念和风格追求一定是继承了前辈的思想。这才是艺术传承的一个本质性的规律。所以实际教学中,在音乐情感表达上,我往往不会说得太过详细、具体,以免学生的创造力受到拘泥。但在技术上,比如一个指法的安排,一个声音的构造、形态以及它在乐句中的性格,音与音之间的衔接等,我都会细致入微地讲解。这样,学生才能不仅仅学会弹奏一首乐曲,而是学会了处理新作品的经验,从而达到演奏上的,从“有法”到“无法”。

我经常跟学生讲,要作为一个成功的艺术家,必须要具备三种人的思维。首先是要有一种哲学思辨的能力。在演奏作品时,要用一种辩证的思维对其进行分析、对比和创造。第二是有一种建筑师的思维。在诠释作品的过程当中,大到对整体结构和风格的把握,小到对一个音的处理,都要非常缜密、严谨。第三,在最终的音乐表达时要富于艺术家的情怀,这样才能展示出富有人性的、灵动的情感。学生们都反映我的课上非常放得开,太费力气了,但只有这样才能调动他们学琴的能动和热情,激发出创造力。

求异存同

张:今天我们的专业教学和演奏中,似乎正在淡化传统流派的概念,而是其纳入到专业音乐教育的体系当中来。作为承上启下的一代琵琶演奏家,您是如何看待流派的这个问题呢?

杨:流派代表着一种历史,没有当初各个流派的传承,就不可能有琵琶今天的发展。对于那些传统经典曲目,不同的流派、不同的大师在演奏方法和风格上又会有不同的处理,这是我们需要学习和了解的。所以,我们不能淡化对流派的认知,但同时也不应该拘泥于某一流派。在教学中,我尝试让学生在音乐会上演奏同一首乐曲不同流派的版本。这种研究式的学习是非常重要的,有利于学生在全面了解传统的基础上创造自己的风格。

今天的艺术表现方式太丰富了,如何让琵琶艺术在继承这些传统音乐精华的基础上,跟上时代的步伐,创造属于我们的“新的传统”是我一直思考的问题。除了教学上,近些年来,我与刘索拉在现代音乐方面的合作,以及与我的同事们在民族室内乐方面的合作,都体现了我在这个问题上的探索与尝试。

张:艺术表现想来都强调个性的张扬,而你却逆其道而行之,在教学当中提出了“共性训练”的概念,这是出于什么考虑呢?

杨:从微观的层面,也就是技术层面来讲,琵琶最难解决的就是统一和衔接问题。例如,在弹挑的训练中,究竟要弹出去多少,又该挑回多少?这种技术的稳定性、方法的一致性都要非常精准,才能保证音色上的统一;再如,弹挑与轮指之间如何衔接,才能没有痕迹等等,这些都需要量化和规范。从宏观的层面讲,民族器乐的教学楼一直都是强调个性,专业音乐学院的培养目标一直都是以培养独奏家为主。但是作为一种时代的要求,我们无论是从国外的教学经验当中,还是当前的音乐发展的需求来看,社会更需要还是应用型、合作型的人才。在乐队实际的配合中这也是一个很高的标准,所以琵琶最初的训练中我就把追求统一和共性当做一个非常重要的标准。

张:您这种教学的尝试,应该是从2006年“杨靖琵琶室内乐团”的成立就开始了。从去年底举行的师生音乐会上,我们看到了这种理念的阶段性成果。

杨:这是一个集研究、创作和表演的教学平台,也是我探索琵琶教学改革的试验田。我们尝试用独奏、重奏、室内乐等多种艺术形式,运用古老的南琶,复原的唐代五弦、四弦,以及近几年研制改良的高音、低音等不同音色的琵琶组合音响,来诠释传统和当代的琵琶经典乐曲,演绎国内外作曲家专门为乐团创作室内乐作品,力求全面展示出琵琶这件有着悠久历史乐器的文化底蕴及其跨越地域时空的国际性和现代感。这次音乐会是我从教三十年以来的第一次举办师生音乐会,那么多热情的朋友前来捧场让我非常感动,说明了大家对我的关心和认可。

除了这场音乐会,之前出版的专辑《邂逅》也集中体现了我在探索教学实践的新模式、新理念上的一些成果。例如,我们选择了巴赫、莫扎特的经典古典音乐作品作为一种风格学习和声部的训练的教材;移植了刘天华的二胡名曲《良宵》,让学生能够学会在琵琶上歌唱,双手的配合不露痕迹;委约刘青创作《惜惜盐》是尝试探索不同形制、不同音色乐器的匹配与合作。音乐会开场,我将刘德海老师的《春蚕》以齐奏的形式呈现,就是想通过这个范本,将技术、声音、气息、动作等方面规范化训练状态展示给大家。

走出民族音乐的方言区

张:从“杨靖琵琶室内乐团”到“紫禁城室内乐团”,室内乐成了您近年来艺术实践中相当重要的一个领域。尤其是近年来,你们又提出了“走出方言区”的理念,让人感觉耳目一新。

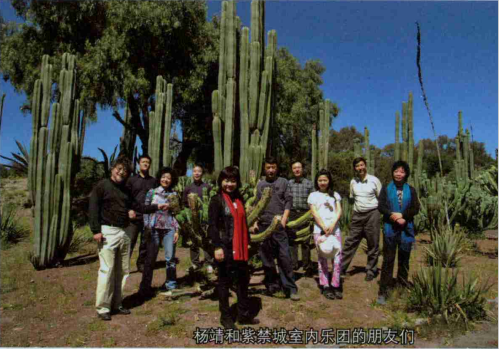

杨:这些年,室内乐一直是中国民族音乐发展得比较薄弱的一个环节乐。当初我与沈诚、刘顺两位老师策划创立紫禁城室内乐团的初衷,原本是想几个志同道合的朋友在一起玩音乐,但其中也隐含着一种责任,正如乐团的介绍中所写的,我们希望“在继承中国优秀音乐文化遗产的同时,着力彰显中国音乐文化的时代价值和当代音乐家的艺术个性”。毕竟,前辈的音乐家为我们留下了丰富的文化财富,我们也要为后人留下属于我们这个时代的声音。

乐团自2009年创办以来,主要做了两方面的工作。首先是深入民间寻求中国音乐的文化基因。这其中不光是音乐的理念和思想,还包风格技巧本身。因此,近年来,我们先后奔赴福建潮州、陕西西安等地虚心向民间艺人求教,学习了潮州音乐、西安鼓乐、碗碗腔等民间乐种。但我们绝不照搬,而是有批判地吸收,然后通过我们这些专业音乐家的选择和理解,对其进行重新诠释,使其得到升华。从某种意义上说,这也是在创造新的传统。我们甚至设想系统地将不同地区具有代表性的民间音乐进行搜集整理和艺术加工后,在高等艺术院校和高雅的音乐殿堂当中进行传承和展示。

其次就是和世界接轨。经过了一段时间的探索和思考,我们提出了“走出方言区”的设想。让民族音乐走向世界是几代中国音乐家的梦想,但我们也越来越意识到,不能仅仅停留在向外国观众展示我们的传统艺术的层面。这固然很重要,但只是一个过程。只有国外的观众像今天我们买票去音乐厅听交响音乐会一样,自发、常态化地去欣赏、消费我们音乐的时候,中国民族音乐才真正的走向了世界。经过五年的探索,我们正尝试以一种积极的方式参与到当前世界音乐的主流话语体系当中,探索以一种对等、通用的音乐语言,与世界各国的音乐同行进行交流。

紫禁城室内乐团已经出版发行的《梅边四梦》、《风声》、《天运》这三张唱片的曲目,都是融合了纯正的民族民间音乐和中外作曲家为乐团专门创作的现代音乐作品,充分体现了我们在这两个方向上的求。

张:去年紫禁城室内乐团与新西兰四重奏合作的音乐会也给我留下了两个突出的印象,一是整场音乐会让人感觉轻松、愉快,这是今天现代作品音乐上少有的;另一印象是,如果我们不看节目单的话,很难分清这些作品是出自中国音乐家之手,还是外国音乐家之手。

杨:这正是我们策划这场音乐会的初衷,不是向西方靠拢,而是通过这种深度的合作与交流,将外国音乐家引入到中国文化的氛围当中来,让外国的作曲家开始利用中国的音乐元素、乐器、理念甚至现实生活的方方面面来进行创作,让他们变成局内人、体验者和创造者。通过深入的合作,他们回到本国后,就会主动带动一批音乐家去欣赏、创作和演奏这些富于中国特色的作品。如果有朝一日外国人演奏琵琶像我们演奏钢琴、小提琴样自然,中国音乐才算是最终走向了世界。这次与新西兰作曲家、演奏家们的合作,称得上是中国民族音乐“走出方言区”的一次成功尝试。接下来,9月份举行华沙之秋音乐节上,将依然延续这一模式,由波兰方面出资,波兰音乐家专门为乐团量身打造新作品。这在民乐的演出当中还是不多见的,说明了国外音乐同行对我们艺术水准的充分认可。目前,波兰方面的音乐家已经几次到北京,与乐团的演奏家们进行深入交流,了解我们乐团以及每件乐器的演奏法和表现力,为他们接下来的创作做功课。这说明我们的“走出方言区”的理想已经取得了初步的成功,乐团的发展开始进入了一个良性的轨道。

张:您和乐团的下一步计划是什么?

杨:除了一系列的音乐会,去年乐团还为141位外国使节进行了展示演出,这说明我们作为国家外文化交流的一个窗口,能够真正代表中国传统音乐文化的最高水准。今年,乐团除了将参加新西兰国家音乐节和华沙之秋音乐节外,年底还会与芝加哥室内乐团合作演出。我们的下一步目标是进军世界一流的艺术节,在柏林现代音乐节、阿姆斯特丹现代音乐节等代表着当前世界音乐发展的最高水平的舞台上,展现当代中国民族音乐的独特魅力。

结语

一个多世纪以来,“如何让中国音乐走向世界”是几代音乐家所肩负的沉重而又神圣的使命。1988年,在杨靖的研究生毕业答辩会上,时任中国音乐学院院长的李西安教授曾对她提出了同样的问题,将这个历史的接力棒交到了她这一辈音乐家的手中。经过多年的历练和探索,我们看到艺术上日臻成熟的杨靖正在以一种自信、开放的姿态游走在民族音乐的王国,探寻着这一“世纪之问”的答案。从舞台上的激情澎湃到潜心课堂教书育人,从独奏到跨界再到室内乐,从搜集古乐到研制新乐器,从民间田野到国际舞台,琵琶这件乐器在杨靖的手中不再仅仅是一个古老的中国文化的符号,而成为了穿越古今、连接中外的音乐桥梁。