上海的琵琶制作技艺源远流长,万氏琵琶更是引领业界名声在外。

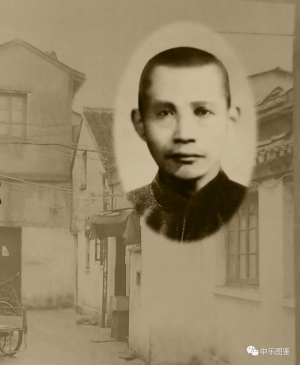

据史料载:具有深厚文人气质的上海琵琶制作师万长松(1889—1935)在民国初期已经被誉为江南“琵琶圣手”。在万长松的“文盛斋”乐器铺开张前后,也喜得贵子万子初(1910—1990)。

长大后的万子初在父亲的“文盛斋”子承父业,同样以琵琶制艺扬名立万,在业界荣获“南万北傅(北京傅立山)”的美誉,当他20世纪50年代进入上海市第五乐器合作社、上海民族乐器一厂时,已是业界的领军人物。他和同道与演奏家等相结合,为大中小琵琶系列制作的标准化,为专业用琴的工艺品质、声学品质等标准的制定作出了重要贡献,被誉为确立现代琵琶形制及声学品质特征的奠基人之一。

万氏父子的琵琶制作细腻雅致,并善以敏锐匠心为各色演奏家量身定制各种声韵风格的琵琶,卫仲乐等诸多琵琶大家对万氏琵琶情有独钟。而万氏琵琶的制艺、形制也在长久的积累中,逐渐形成了独特的风格。引领风骚于不同时代的万氏两代“琵琶人”,撑起了影响深远的上海“万氏琵琶”旗帜。

本篇言及的即为一把万氏榉木琵琶。

右上方为万长松(1889—1935)像。背景为万长松、万子初父子位于上海原南市区学院路的工作生活旧居。

有“南万北傅”美誉的琵琶制作师万子初(1910—1990)与名家卫仲乐等琵琶老师交流制作心得。左起:万子初、韩富生(制作师)、卫仲乐、沈焕春(制作师)、殷荣珠、孙雪金。(1974年摄)

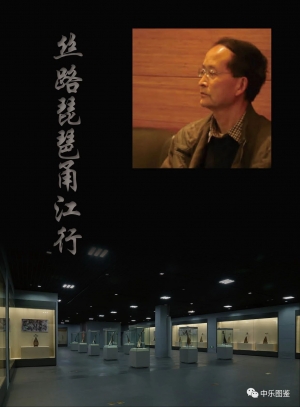

2016年的四五月间,浙江宁波举办了一次“丝路琵琶甬江行”的琵琶文化系列活动,包括敦煌莫高窟琵琶仿制演示研讨、古今琵琶雅集品鉴展等项目。这次琵琶“盛宴”吸引了大批演奏家、制作师以及众多从事琵琶教学的师生,还有一位上海的琵琶玩家和收藏家秦芷强。

秦芷强对中国传统民族乐器及其制造行业有着几十年丰富的阅历。基于内心对历史、文化以及乐器文明的高度敬仰和珍视,他的琵琶藏品涉猎广泛,年代久远,其历史价值、收藏价值及审美价值等均属上乘。在此次系列活动中,古今琵琶品鉴展的20件展品里有15把琵琶出自他的收藏。

古今琵琶展引起了与会的河北乐海乐器有限公司副总经理宋营彬的高度关注,经过上海资深乐器人沈正国的引荐,宋营彬结识了琵琶藏家秦芷强……2019年10月“乐海传统乐器博物馆”开馆时,秦芷强有四五件琵琶藏品借展。一年之后,经过商谈博物馆留下了本篇介绍的这把万氏制作之榉木琵琶。

上图:上海藏家秦芷强。下图:2016年宁波举办的“丝路琵琶甬江行”琵琶文化系列活动之古今琵琶雅集品鉴展现场一角。

从外观造型看,万氏琵琶一个最明显的特征,是背板纵脊较为突起,并且自颈项向下延申较长,直达背板最宽处附近的“高位”,如同一道山岭将背板分为左右两面坡,使得柔和的梨形背板“脊梁”显得格外挺拔,给人一种棱角分明、柔中带刚的美学印象。在国乐大家孙裕德、琵琶名家汤良兴等收藏的万氏琵琶遗存上,都可以看到这条风格鲜明的背板纵脊。然而,自从20世纪50年代乐器行业进入合作化、集体化生产模式之后,万氏琵琶这样的“个性”造型也逐渐淹没了。

本篇万氏琵琶的背面(左)和侧面(右)。从背面看万氏琵琶背板的“一道岭”纵脊可谓是鲜明的形制特色,而从侧面看这条明显凸起的纵脊则被隐没了,颇有“横看成岭侧成峰”之妙趣。

相关链接:琵琶名家汤良兴所藏万氏榉木琵琶背面局部。挺拔的纵脊与顺直的木材纹理相得益彰。

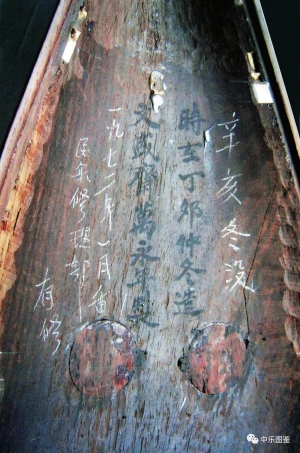

在对时有所见的万氏琵琶遗存整修时,其背板内面(共鸣体内)常见书有年代和“万永年”名号等铭文内容,这应该也是一种传统制艺行业的习惯。而据上海的琵琶制作前辈们回忆,合作社时期不兴宣扬制作师个人,故而万子初有时应客户要求,会悄悄将“万子初”的名号留在高级品的红木琵琶共鸣体内,然后迅即覆合面板加以遮掩,以免“惹祸”。

由此推想,或许万子初是习惯以本名留鉴,而在藏家秦芷强所藏的万氏琵琶背板内面,也曾见过“武进万长松制”的铭文字样。那么,在一些万氏琵琶内腹所见的“万永年”之名号就有点颇费思量,这或是万氏父子哪位名姓后的字号,又抑或是用曹操的“龟虽寿”诗句告诫人们好好弹琴、好好养生——“养怡之福可得永年”也未可知。

本篇所言的万氏琵琶遗存,背板上凸起的万氏风格纵脊线非常显眼,品相成色当属民国时期,至晚在20世纪50年代初“合作化”之前。当然,最终确定为万氏父子哪位所制,也许有朝一日面板更换时,共鸣体内会有铭文佐证。

相关链接:在万氏琵琶遗存修整时见到的背板内面铭文一例。

现存于乐海传统乐器博物馆的这把万氏琵琶遗存,为如意形凤尾式榉木琴首,这种琴首造型在万氏琵琶中应用得较多。如意造型连接弦轴架的部分保持了相当的厚度,给人以稳固之感,周边曲形构图顺延至弦轴架内侧顶部,生成一种融入、连接的感觉。正面中槽线两侧对应纤细的通槽,于略显厚重的如意形态之中点缀了“粗中有细”的透气感。

左上图:琴首正面特写。如意造型顺延融入了弦轴架内侧顶部(见白线圈)。下图:琴首背面侧视。

插装于琴首的黄杨弦轴看似较为粗壮,实则应是握感尚佳,利于琴弦调控。六阴棱加顶端镶片的制法倒也传统,从线条的开凿、修整痕迹以及弦轴材料局部明显的“倒切”纹理呈现等,可以窥见全手工制作的气息。从造型看,这种手工制作的弦轴相比现代机铣成型的弦轴,显现出了一种时代的质朴。

顶端镶片的六阴棱形制弦轴特写

相关链接:国乐大家孙裕德所藏万氏榉木琵琶的弦轴,亦为顶端镶片的六阴棱形制。琴首亦为万氏琵琶常见的如意形凤尾式造型。

传统中部下沉式的白牛角弦枕(山口)、白牛角四相及其上下方的天牌和地牌成色老沉,牛角相位上还有数个明显的虫蛀洞孔,似乎是将大半个世纪的岁月“储藏”其中。相位表面可见手工工具加工的痕迹,或为后期因材料收缩变化,曾经对高度规格进行调节的留痕,不过从“色感”来看,规格调节也是很久以前的事了。相对于四相及天、地牌的材料年代感,琴项上方凤凰台的成色显得“稚嫩”不少,刻线造型也靠近现代,或为后补。

琴项上方的凤凰台相较相位,虽同为白牛角但成色和形制较新或为后补。

设置在面板上的竹品有十二个。虽说四相十三品是印象中近世琵琶的主流规制,但“琵琶人”根据各自需求和喜好,有十品、十一品、十二品等自由发挥也是常有的事。从竹品的老毛竹成色差异可以看出,其中有约四五品为后补,不过也应该是补了有年头了。老毛竹的品相与上方四相、天地牌的白牛角有着相称、相当的年代感,而音位排列应该是一种传统律制,而非现代半音品补全的十二平均律。

从十二个品位的成色差异中,可以看到有数个品为后补。

整块的、弦切的面板,以扑面的沧桑感映衬着色陈韵厚的四相、天地牌和老毛竹音品。泡桐面板天然曲波的纹理,经过岁月的风化更加清晰深刻、层次分明,突显一种硬朗、刚正的质感。从演奏区域的面板划痕看,这是一把演奏得较少的琵琶。站在选材方式为面板径切、拼合,追求纹理顺直和质地通透的今天,回看当年“纹理天成”的整板选材标准,梳理乐器文化在历史选择中制艺理念和审美的取舍,总归令人感叹。而万子初能够不囿于自己几十年的传统制艺理念,参与制定现代琵琶制艺标准,无疑是体现了传承且精进的先贤风范。

从演奏区域面板上的划痕可见此琴较少弹奏

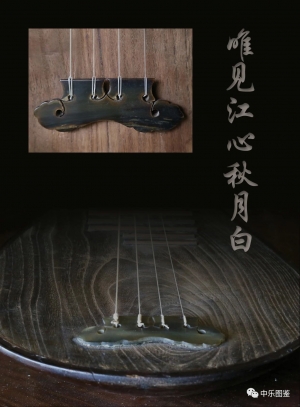

面板下方的白牛角缚弦装置(覆手)是早期琵琶常见的材料和形制。一般来说,琴弦拴于牛角、红木、象牙等材料的缚弦装置上,声音色彩较为“内敛”,与温润的丝弦相得益彰,尽显丝竹之声的优雅。随着现代琵琶音乐的发展,更为清亮、外向的竹制缚弦则占据了主导地位,再加钢弦替换了丝弦,尤其一弦裸钢丝的应用,使得琵琶的音色审美完全走入了另一种一览无余、酣畅淋漓的境界。而一旦再闻旧声,或许会顿觉琵琶“初声”早已陌生……

下图:面板波纹中的白牛角缚弦装置。左上图为相关链接:国乐大家孙裕德所藏万氏琵琶的白牛角缚弦装置,与下图本篇介绍的万氏琵琶缚弦装置形制几无二致。

万氏榉木琵琶正面

琵琶概要

名称:万氏榉木琵琶

年代:20世纪上半叶

收藏:乐海传统乐器博物馆

基本规制(单位:毫米)

通长:956

背板最宽处:318

背板最厚处:72

有效弦长:732

品鉴一议:关于现代琵琶的有效弦长,在2022年4月实施的国家行业标准(1991年版第三次修订)中规定为724—731毫米(大型)。而这把万氏榉木琵琶的有效弦长达到了732毫米,更有国乐先贤金祖礼的民国琵琶达到了733毫米。传统琵琶设置这种“超常”的有效弦长,或与定弦方式、追求琴弦充分振动及音色韵味等有关。

从背面品赏,后仰的琴首令人想见琵琶面壁而挂的那种妥帖。背板最宽处流露的红润木质肌理,似乎不像演奏贴靠印痕,而更多像是把玩所致。背板的纵脊自颈项而下至梨形下部戛然而止,犹如琴音所彰显之风骨。从制艺的角度而言,这条长脊看似简单,但真正要制作到位,造型要达到“不软不硬”、不过不混,既见脊背棱骨又不过度“裸露”,找到似有似无、若隐若现的审美感觉,应该需要长期的积累和功力。

万氏榉木琵琶背面

按照一般的理解,万氏父子在琵琶界的名声如日中天,应该多以名贵的红木或紫檀琵琶“应工”,其实不然。据收藏家秦芷强介绍,民国时期其实弹奏名贵材料琵琶的人并不多,有钱的人还喜欢琵琶或者喜欢琵琶的人还很有钱,毕竟不太好找。作为乐器店铺总要面向市场,所以价廉物美的榉木琵琶,在万氏的手中也是常见的、常规的产品,而这种“随行就市”也符合当时乐器制造业和国乐界的现实。

之所以说榉木琵琶价廉物美,当然与榉木的材质关系密切。

榉木,亦作“椐木”“椇木”等。产于中国南方、欧洲、北美等地,虽不属名贵木材,却在传统明清家具中应用极广,具有相当的艺术价值和历史价值。榉木坚固而抗冲击,抱钉性能好却又易于弯曲(蒸汽状态下)制作造型。榉木与榆木同属榆科,但同科不同属,虽有“北榆南榉”之说,但实质榉木应贵于榆木,1999年榉木还被列为国家二级重点保护植物,禁止采伐!榉木作为江南特有的木材,纹理清晰流畅,色调柔和,材质均匀,且比重优于普通木材,在所有的木材硬度排行里属中上水平,具有相当理想的稳定性。

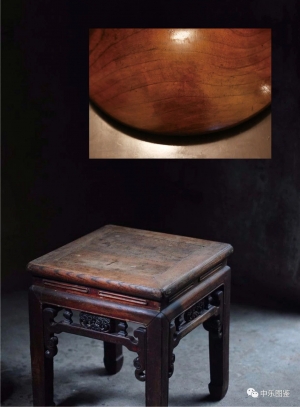

下图:近世流行榉木家具,图为清末民初榉木古董方凳。规格(cm):宽44.5,深44.5,高50。上图为相关链接:琵琶名家汤良兴所藏万氏榉木琵琶背板底部特写。

而作为乐器用材,榉木在成为琵琶背板的时候,居然以其适中的质地和流畅的纹理,多能参与共鸣体的振动,而不仅仅如酸枝、紫檀等名贵硬木,多以声波反射为“本”。故而近世的榉木琵琶颇为流行,榉木也被视为一种制作琵琶的上佳材料。

只是进入20世纪中叶之后,在社会经济文化和琵琶音乐艺术的发展过程中红木琵琶名声日盛,更兼业界常将榉木琵琶视作普及型的白木琵琶,遂令相较白木(色木)琵琶更需悉心制作的榉木琵琶或因无利可图而日渐式微。其实以如今的工艺品质和声学品质审美标准而言,榉木琵琶无论如何可算得中档以上之品,其声学品质及工艺材质远胜于时下颇为流行的所谓“红花梨(或称非洲紫檀)”琵琶。虽然当下榉木已紧俏,但市场依然可见——即使是以产于欧洲、北美的为多。

一旦厘清了传统乐器用材之历史和工艺、审美之得失,业界或可一发历史之“恻隐”,挽救这榉木琵琶之“殇”。

相关链接:琵琶名家汤良兴弹奏自己所藏的万氏榉木琵琶。虽然从纹理顺直的面板以及六相二十四品的音位,可知后期曾经以现代琵琶制艺理念进行过修整(弦轴、凤凰台等部件也作了更换),但在增加相位、品位的情况下,演奏时榉木背板依然能充分共振,可见是“适得其材”。

就乐器本身而言,有时从工艺品质和声学品质的适宜性进行部件选材,或比追求名贵用材更具艺术性和价值性——小到弦轴大到琴体莫不如此。一副优质的黄杨弦轴,其细密适中的质地,一般与硬木轴孔匹配时,其“软硬相宜”的密合度要优于“硬碰硬”的名贵材料。除了调弦性能的优势,优质黄杨材料变化“妖娆”而细腻的纹理,一旦生成岁月的包浆,其品相和价值也绝不输于红木、牛角等“高级品”。

曾几何时,“乐器人”多从增加“工艺附加值”的宗旨出发,要么在琴器上铺玉砌金,要么在乐器用材上由白木、花梨、酸枝、紫檀“步步登高”,为了市场的“新品新价”,极尽工艺手法,而全然不顾乐器的声学品质是否受到影响,或是“材不配位”白瞎了名贵的材料。

琴颈上的白牛角相位特写。白牛角含水率较高,干燥处理较难,收缩率较大,稳定性较差,还有虫蛀的可能性。一旦白牛角材料处理不当,收缩变形只是“不会太长”的时间问题。故而白牛角美则美矣,乐器为材风险太大。据说篆刻者也不愿以其为刻章之材,不愿弄险。

乐器有着各自不同的发声原理和形制结构,所需材料应该有其适配性。比如阮咸,共鸣体由琴鼓与大面积的、松软的泡桐面板和底板组成,其整体的振动需求或许由中等硬度的榆木等材料制作琴鼓,与泡桐的面、底板组合较为相宜,而实践也证明了这一点。当然,如果为了追求阮咸多元的声音色彩审美而进行材料调整实验,则另当别论了。

从历史上乐器学的发展来看,乐器用材的沿革还是有其内在的技术层面和文化层面的内涵脉络,并非随心所欲,更非如现下一些“急功近利”者为了争占市场而“恣意妄为”,完全将乐器材料的适配性以及乐器的发声原理、形制结构等关键要素抛在脑后。

或曰对乐器制造而言,只有材得其所,才能琴尽其妙。

榆木阮琴鼓局部

图鉴留白

不说附庸风雅者一味追求高档雅器;也不说烧钱的土豪买乐器“不求最好但求最贵”,一般习琴之人希望找的都是称手的琴器。作为制琴人也许应该由此推及,制作一件上佳的乐器,应该选用适宜的材料,尤其涉及声乐品质和使用性能的部分——因为那是以声传情之器。乐器选材值得推崇的理念是:不求名贵但求适宜。

不知始于何时,传统乐器制造业有不少“乐器人”习惯于在“创新”中用名贵材料打造“新品”,进而以彰显工艺附加值来“创新”价格,至于是否适宜乐器的结构形制、振动共鸣、声学品质等基本无暇顾及。然而,乐器的价值究竟何在——包括商品价值、技艺价值、文化价值、历史价值等?在传世千百年的、价值连城的古琴、小提琴当中,有谁见过名贵红木、紫檀的身影吗?

民国时期万氏琵琶背板上挺直的纵脊,在现代制艺的大潮中淹没了。乐器文化发展一路走来,有点像“熊瞎子掰棒子”那样一路“丢三落四”,落下不少“次品”,也丢了不少经典。总觉得现代日制琵琶形制中“烙印深刻”的大唐遗风令人感叹……

本篇介绍的万氏榉木琵琶现存于乐海传统乐器博物馆(见白线圈)

万长松、万子初父子都与国乐大家卫仲乐相交甚厚,经常为其制琴、修琴。下面的音频是卫仲乐于1951年在上海人民广播电台演奏《阳春白雪》的录音片段。画面中第一张黑白照片,是卫仲乐的持琴历史照片。后面彩色照片中的琵琶为录音用琴,但录音时此琴尚为传统的四相十三品,整块的面板覆盖,使用丝弦。之后由万子初更换了面板(现代工艺的拼板)、品,并增补为六相(保留的四相垫高),延用了丝弦。彩色照片所见即为上述部件更换后的卫仲乐琵琶。