摘 要:《飞花点翠》像是“瀛洲古调”的一个缩影,而“瀛州古调”又是对崇明派最好的总结。崇明派的发展随着历史的演变在表面看来似乎没有了门派之别,琵琶艺术本身也百花争鸣取各家之所长。然而,在《飞花点翠》这个小缩影中,又能看出始终存在骨子里保持不变的东西。不管是最早的沈肇洲,还是发展到今天的刘德海,有些是用传承在保持,有些则是用时代演变中的中体西用在保持,还有在跟随时代步伐坚持着崇明派不变的艺术特质。得益于传统流派的地域性,江南,一个本身就与轻柔、细腻、又追求自然质朴的清新雅致分不开的名称,乐曲风格自然也就带着熟悉的江南味道,于是时代给了“瀛洲古调”永远的烙印,也才使得崇明派与其他几大琵琶派系有所区别。

一、瀛洲的由来及《瀛洲古调》的历史创作背景

瀛洲,古代对崇明的称谓。“瀛洲古调”是指发源于崇明岛上的琵琶曲。崇明岛位于长三角地区,唐代诗人李白在"海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求"诗句中提到"瀛洲"一词。古人亦在形容瀛洲中赋予很多神奇色彩。受地域位置和地址变化的影响,这里人口流动较为频繁,这也给很多文学作品、文化传说、艺术形式的产生埋下了伏笔。岛上居民生活简单质朴,同时又涌现了大量文人雅士,融合了清秀高雅的气质,沈肇洲在其编著的《瀛州古调》中就曾夸赞到:“崇明一小岛,能书能画能变能音乐者,代不乏人。"①其中在民间器乐方面主要流传五个种类:琵琶崇明派、崇明吹打乐、丝竹锣鼓牡丹亭、丝竹乐以及宗教音乐,前三个乐种以自身特有的艺术魅力享誉大江南北。

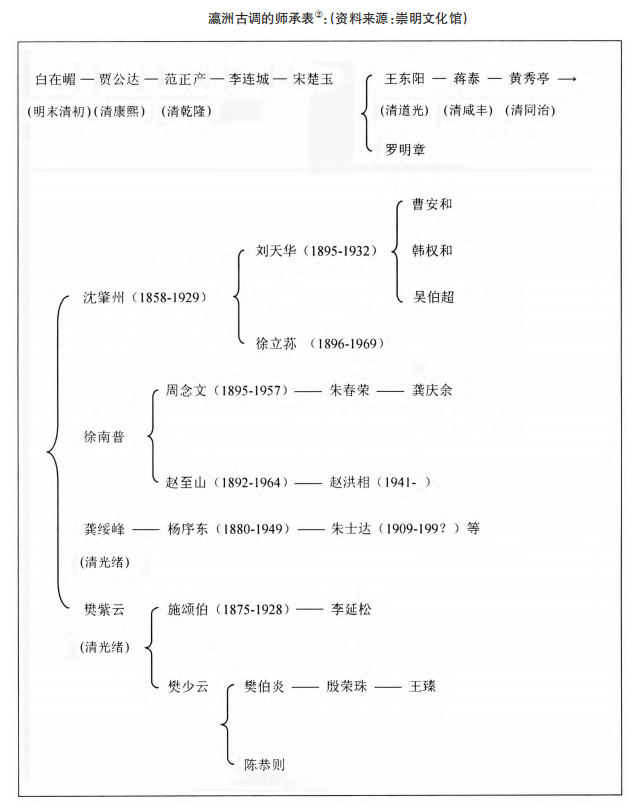

而与本篇讨论主题直接相关的琵琶崇明派则是在黄秀亭、沈肇州、樊紫云、樊少云等琵琶大师的世代相传下闻名于世。明末清初,北派琵琶传入崇明,贾公达是北派琵琶名家通州人士白在湄之高徒。这个时期还有"指音坚劲"的范正奎,"熟习转关护索之法"的李连诚,"通晓音律"的宋楚玉,他们揉和了南北琵琶演奏风格,并受崇明风土人情的熏陶,由承袭向“自出新意”发展,逐渐形成了《瀛洲古调》。崇明派的代表人物沈肇州1916年编“瀛洲古调”出版后经其徒弟徐立荪重编后改称《梅庵琵琶谱》出版,遂使崇明派琵琶得以发扬光大。

《瀛洲古调》收录了45首乐曲,其中22首慢板,17首快板,5首文板和1首武板。而后经不同年代不同代表琴家演奏家的传承也出现了不同的曲谱,更延伸出了不同的音乐风格。推究到其历史由来,是否是崇明派独有,又是否沿袭了一致的演奏风格似乎各有己见,因其存在年代和南北地域文化的差异,使得"瀛州古调"伴随崇明派更像是几大琵琶派别中的集大成者,既受到北派琵琶启迪,又没有脱离崇明岛本身独有的江南特质,当然,崇明派并不是统一者,其风格是唯一的,这也是地域文化和历史传承的最终导向。

二、从“飞花点翠”中探索“瀛洲古调”

《飞花点翠》作为崇明派的一首代表性知名曲目,沈肇洲收录于《瀛州古调》后被传承演奏重新记谱,经多次对比研究,使其变为南北方最为流传的的琵琶曲之一。此文通过对《飞花点翠》的研究对“瀛州古调”和崇明派的特色有进一步的认识。

(一)《飞花点翠》的作品解析

原本的《飞花点翠》是68板的文板小曲,由八板组成一个乐句,十一个乐句组成一首完整的八板体乐曲,每个乐句八个小节,五六个乐句中还会存在四小节的扩充性乐句。林石城先生把《飞花点翠》中的“飞花”比喻成冬天的雪花,③而后在刘天华的改编中把原曲放慢一倍,通过优美清新的音调,描绘出飞雪的飘花的意境。这在刘天华灌录的唱片中可以明显听出在琵琶技法运用上,推、拉、吟、揉、打等技巧多次出现,围绕“飞花”的主题烘托出冬日的画面感,托物言志,寄情于景。同时更加肯定和鲜明地传承了崇明派以及“瀛洲古调”的清秀高雅、摒弃世俗炎凉,同时又描绘生活淳朴自然的热爱生活的音乐特征。综上所述,针对“飞花”另一种“飞花”的称谓,笔者更多地认同“雪花”的寓意。

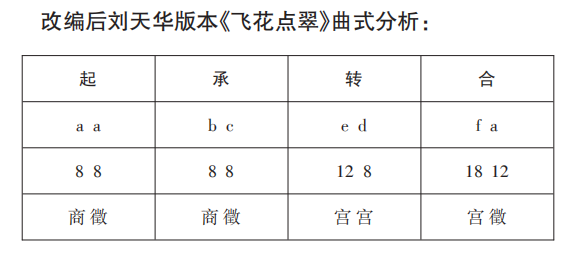

《瀛洲古调》中三分之一的曲目是以徵音开始徵音结束。而刘天华改编版本的《飞花点翠》曲式中可以看出,虽不以徵音开始,在乐曲行进过程中又很快倾向进行到了徵。虽然刘天华借鉴了西方曲式结构,但也遵从了《瀛州古调》的共性,盘旋回旋的进行方式,贯穿44首小曲中高低音区交错进行,众多小调中大都调式统一的旋法进行模式也不近相同。《飞花点翠》很好地继承了这一特质,符合传统音乐起承转合的主体结构,同时在传承过程中又根据题材的特殊性加入了很多新的元素,在之后的众多演奏家二度创作及重新记谱整理改编后更富有表现力,得以广泛流传。

(二)《飞花点翠》常用版本比对

例如曹安和、刘天华、樊少云、刘德海等(记谱法和演奏法进行分析比对)。

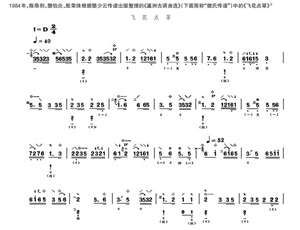

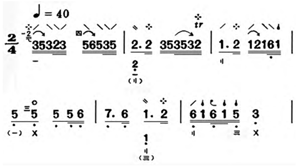

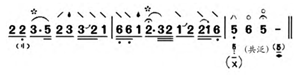

从曲谱上看,四个谱例横跨年代较大,但各为每个时代的截点,前两个谱例均为工尺谱。沈肇洲版本的曲谱秉承原本的形态,但谱中只有板的标记无眼。杨荫浏先生的记谱虽同为工尺谱但增加了表情符号,增加了曲谱的篇幅,除此之外此谱也有五线谱的版本。《文板十二曲》五线谱版本的出版算是对原谱的记录传承的基础上进行了创新,使琵琶这一传统的音乐形式更适应了时代变化,推动了琵琶的教学传授。“樊氏传谱”的版本全曲为84板,即在开头部分增加了十六板。从谱例中可以看出,“樊氏传谱”重视右手的半轮以及左手的加花,左手多次运用打、带等左手技法,比较讲究左手技法的繁复性以及所带来的灵巧的感觉。刘德海先生作为建国后学院派的代表,从其记谱法中可以明显看出简谱版的规范化模式指法、表情、格式与琵琶教学相结合并沿用至今。⑥而在这变迁中起到起承转合作用的还当属刘天华,作为传统民乐标志性人物,同样把中西融合的理念带到了这首作品中。

在调性上商徵、徵宫交替循环;首尾相互呼应,中间变化的模式,巧妙地运用了西方作曲技法又同时符合起承转合的传统理念。在演奏方法上,林石诚先生总结为:推覆轮、同滑音、弹擞。从曲谱上分析,这样的演奏方法也是相互呼应的。沈肇洲版本较为简单,节奏音符时值单一、大多靠弹来完成,而到刘天华时加入"长轮指",因曲谱的变化,演奏方法也随之改变,从而使得乐曲的旋律性更强。"樊氏传谱"中,右手半轮的装饰性和左手的加花得到了充分的发挥,使得乐曲在音色上的层次更加富有变化。之后刘德海的曲谱则更为规范化,也更加丰富。同样除了曲谱本身的标记在音频记录中可以听到不同年代作品的更直观表达方式,沈肇洲的右手弹与左手打、带、擞相结合,表达出的虚实顿挫完全符合琵琶的传统特色,刘天华将原曲放慢一倍的基础上,留出更多的空间放在了乐曲表现力上,于是听到了大量推、挽、吟、打、带多种技巧。"樊氏传谱"以快速半轮、连续打音,前半拍快速拉音、重弹回滑音等技法,作为一连串的音符,繁复花巧,具有明确而强烈的场景感(如图所示)。

而刘德海曲谱中,揉、吟增多,并运用了泛音(如图所示)

不同的曲谱和演奏方法带来的是不同的演奏风格。沈肇洲质朴、简洁没有过多的装饰性演奏技巧,但风格依旧温文尔雅透露出崇明派的本质特征。刘天华的演奏通过整体表现力的提升把柔美的特点发挥的更加直观,而“长轮”的演奏方法也在柔美的特点当中加入一些活泼的元素,使风格更加灵动、自由。“樊氏传谱”重视在原谱基础上的左右手加花,讲究音色上的层次变化,追求更为生动灵巧的风格。而刘德海博众家之长,揉、吟、共泛的运用将古为今用,变体不变质,使旋律线条更加符合现代人的审美和听觉。

三、崇明派琵琶艺术特色的浅析

《飞花点翠》像是"瀛洲古调"的一个缩影,而《瀛州古调》又是对崇明派最好的总结。根据对上文的赘述不难发现,崇明派的发展随着历史的演变在表面看来似乎没有了门派之别,琵琶艺术本身也百花争鸣取各家之所长。然而,在《飞花点翠》这个小缩影中,又能看出始终存在骨子里保持不变的东西。不管是最早的沈肇洲还是发展到今天的刘德海,有些是用传承在保持,有些则是用时代演变中的中体西用在保持,还有在跟随时代步伐坚持着崇明派不变的艺术特质。得益于传统流派的地域性,江南,一个本身就与轻柔、细腻、又追求自然质朴的清新雅致分不开的名称,乐曲风格自然也就带着熟悉的江南味道,于是时代给了"瀛洲古调"永远的烙印,也才使得崇明派与其他几大琵琶派系有所区别。虽在史料记载中,崇明派琵琶受到了明末清初的北派琵琶名家白在湄的影响,但其传承人及其后的众多名家也把这股北派带来的风格用不同的方式转化成了崇明岛自由的江南风味。崇明派琵琶指法要求“捻法疏而劲,轮法密而清”,主张“慢而不断,快而不乱,雅正之乐,音不过高,节不过促"。尤其轮指以“下出轮”见长,故而音响细腻柔和,善于表现文静、幽雅的情感,具有闲适、纤巧的情趣。同时,"重夹轻轮",偏爱单音与夹弹,认为"轮指虽易入耳,然多则犯低而失雅"。这些独特的演奏技法与风格和曲谱相辅相成的。

(一)生动形象的音乐标题

根据沈肇洲1916年编著出版的《瀛洲古调》,其中收入乐曲45首,乐曲主要分为慢板、快板、文板、武板四种。

慢板:《飞花点翠》、《美人思月》、《梅花点脂》、《月儿高》、《小银枪》、《后小银枪》、《蜻蜓点水》、《寒鹊争梅》、《狮子滚绣球》、《鱼儿戏水》、《苏堤春晓》、《三潭映月》、《柳弄春晖》、《美女思春》、《三仙桥》、《秋月穿波》、《娇花映日》、《临风柳翠》、《梅梢月》、《玉如意》、《缠珠帘》、《雀欲回巢》。

快板:《诉怨》、《鹂鸣深树》、《矮子上扶梯》、《脱红袍》、《双躲》、《扳散手》、《小十面》、《金桥勒马》、《一马双驼》、《金湖龙》、《平沙泼浪》、《三通鼓》、《云里雁》、《平沙落雁》、《天鹅反掌》、《沙湖撩石》、《双飞雁》。

文板:《思春》、《昭君怨》、《泣颜回》、《傍妆台》、《汉宫秋月》。武板:《十面埋伏》。

从这些乐曲的标题来看,几乎每首乐曲都是在描写一个场景或事物,是典型的标题音乐。不难发现,这些乐曲的曲名都具有一定的形象化,充满了画面感,给人以想象空间。比如《寒鹊争梅》,"寒"为严冬,地上大雪覆盖;"鹊"为喜鹊,喜悦吉祥的鸟类;"梅"为腊梅,冬天中傲霜而立,其枝干挺拔,花朵艳亮,吸引了喜鹊在梅林中争相嬉戏,描绘出一幅洁净喜庆的冬日风景。如《蜻蜓点水》,一个“点”字就表现了蜻蜓灵活地在水面上跳跃的轻巧身姿。又如《美人思月》,仅从标题就能令人想象到一位柔美含蓄的女子在月下悄然站立、对月抒情的场景。琵琶一直以来与文学艺术的关系非常紧密,不管是诗歌辞赋还是短小精炼的标题,都相互呼应,相映成趣。《瀛洲古调》乐曲与意趣横生的标题相结合,更加完美地展现了崇明派琵琶艺术的魅力。

(二)小巧精致的乐曲结构

《瀛洲古调》除了唯一的武曲《十面埋伏》以外,其它乐曲均为中国传统音乐特有的68板结构。68板体是我国民间音乐曲式结构的基本形式之一,有时也称为"八板体"。我国民间习惯上把包含8个强拍(即八大板)的乐句称为一大板,所谓68板就是由8个乐句加4板,八八六十四加四即68板的曲式结构。⑦即乐曲有68小节,分8个乐句,每乐句8小节,旋律的扩充部分往往在第五句(或第四、五两句,五、六两句)。于润洋在《中国民族民间器乐曲集成》中提到:"《瀛洲古调》的曲目与其他琵琶流派有很大不同,属武板唯有《十面埋伏》一曲,其余皆为慢板、快板和文板等琵琶小曲。这些琵琶小曲均为68板,他们即可组合成套,也可独立演奏。⑧虽然这些乐曲篇幅不长(除《十面埋伏》),却将乐曲的内容和意境生动地表达出来,这在其它四大琵琶流派的代表曲目中,非常少见。

这44首小曲(除《十面埋伏》),每一首都可以单独拿出来演奏,也可以根据需要成套演奏。徐立荪在《梅庵琵琶谱》说明:“本篇各曲目《飞花点翠》至《小银枪》为一套;至《沙湖撩石》为一大套;自《思春》至《汉宫秋月》为一套。"这44首小曲从结构来说即独立又完整,已经成为琵琶乐曲中小品类的典范。这些乐曲的风格或清新淡雅,或灵动活泼,或悠远闲静,但整体上调式调性和旋法差异不大,具有相似性。每首乐曲的结束音又基本上都在徵音,故可以和大多数乐曲的开始音连贯起来演奏。

《十面埋伏》作为《瀛洲古调》中唯一的一首武曲,其特殊性不可不提。《十面埋伏》是琵琶大套武曲中的经典之作,在各个流派中,都有各自不同的版本。《瀛洲古调》中收录的这首《十面埋伏》有十段,结构上更加简洁精练,对大战前的仪式(如吹打等段落)做了较详细的铺垫,而战争场面的描写相比其它流派而言,却相对短小一些。崇明派琵琶大师沈肇州擅长弹奏《十面埋伏》。1920年,上海百代公司为他灌制了三张唱片《十面埋伏》、《汉宫秋月》、《昭君怨》,这同时也是中国最早录制的琵琶独奏唱片。崇明派《十面埋伏》的艺术表现力由此可见一斑。

另外,殷荣珠在《瀛洲古调选曲》当中提到,《瀛洲古调》中乐曲的部分乐句和在民间广为流传的《八板》很相似,如《临风柳翠》一曲的结尾,《扳散手》一曲的开头和结尾部分,《天鹅反掌》的开头等,因此认为《瀛洲古调》部分曲调的发展过程和《八板》很可能具有渊源关系⑨。由此看来,“瀛洲古调”历经几代民间艺人的加工磨砺,乐曲已不再是简单的民间曲调,而是带有了显著的琵琶器乐化特质。

(三)丰富的音色音响

琵琶的音域宽阔、技法多样,具有强烈的艺术感染力。在《瀛洲古调》中,琵琶在基本的指法基础上,左右手相互搭配、组合,从而变化出多样的表现形式,形成丰富的音色音响。

徐立荪在其编写的《梅庵琵琶谱》指法一节中写道:“弹法有捻法及轮法二种,捻法疏而劲,轮法密而清易相间为用,则疏密得宜。正曲轮指不多用,仍以捻法为多。轮指过多则繁冗,不若捻法之苍劲也,弹时贵坚劲有力。"⑩由此可见在《瀛洲古调》中,右手技法"重夹轻轮",夹弹在乐曲中的运用多于轮指的运用,并且夹弹相比轮指而言,更能带来苍劲有力的声响效果。不可不提的是,崇明派琵琶轮指以"下出轮"见长,认为"厚顺薄逆"。因为"下出轮"多用于弱起强收,故音响细腻柔和,善于表现文静幽雅的曲风。

在《瀛洲古调》中,右手的技法相对简单,左手技法却更为丰富。"瀛洲三老"之一的王东阳为琵琶编写的口诀当中,其中一首广泛流传:“吟挠扭捺泛音灵,搭搜收扼叠沙声;抡滚摇指挑剔明,勾扣翻掌摘挝分。”⑪前两句高度概括了琵琶左手的技法,说明在《瀛洲古调》中,琵琶左手的技法变化之多样。如在《月儿高》中,左手多次运用带的技法,通过音色的虚实变化,从而产生淡雅幽静的艺术效果。又如在《一马双驼》中,左手利用多次推拉音表现了悉悉索索的马蹄声由远而近,跃入眼前。

值得注意的是,具有特殊音色音响效果的技法在《瀛洲古调》中也有所使用。如在《扳散手》中,着重表现了“扳”的演奏技法,并用此技法作为主题。“扳”在有些琵琶谱中称为“拍”,经常用来表现琵琶洪亮并且有震动感的声音,在慢速时可以重“扳”,快速时略轻。此曲中时而“扳”声,时而“扎”声,犹如民族打击乐中的“梆子”与“木鱼”的声音,形成对比,颇有意趣。又如《天鹅反掌》中,有连续两行使用了四分音符单音“提”的指法,发音铿锵有力,清脆低沉,表现天鹅步步为营,坚决反抗的意志。

“瀛洲古调”中琵琶的技法组合搭配丰富多变,不仅发挥了琵琶自身乐器的表现力,还使得乐曲本身具有鲜明的个性和独特的艺术魅力。

四、弘扬民族音乐,发展非物质文化遗产

数千年来,中国传统文化历经盛衰变迁始终延绵不绝。作为炎黄子孙,我们受到传统文化的身后影响。但是,面对物质文化的快速发展,我们逐步遗忘了精神领域的真正财富。《中国传统文化精神》一书作者曾说到:“一个民族的文化生存,不仅要通过与异质的他者对话来汲取营养,而且还要通过与自身历史对话来获得身份的认同和‘根’的感觉。”⑫的确,同自身文化的对话是我们守望精神家园的最好途径。在琵琶艺术的多元风格中,"瀛洲古调"以其独特的文化底蕴,始终受到音乐学者、演奏家和民族器乐教育家们的关注。虽然随着时代的变迁,"瀛洲古调"被传承下来,但是最原始最本真的面貌却在它诞生的地方崇明岛逐渐消失殆尽。近些年来随着国家文化领域的提升,文化遗产显得越发重要,自然也就对这些濒临消失的宝贵艺术应当有所作为。王臻作为学院派“瀛洲古调”的唯一传人,其出版的《飞花点翠——纪念国乐家沈肇洲"瀛洲古调"出版100周年特辑》对“樊氏传谱”的传承体现和历史研究起了“活化石”般的保护作用。发展传承人,让艺术不会永远"活"在博物馆里是传承非物质文化遗产的最终目的。崇明文化馆作为崇明地区的政府单位也开展了多方面的保护工作,在新河镇少年之家少儿民乐班开始试点传授《流洲古调》中的经典曲目,从地域性上和教育传承上加大力度。

2014年由中国音乐家协会、海门市政府主办的中国音乐“小金钟”奖沈肇洲杯首届全国琵琶比赛在江苏海门圆满落下帷幕。这是音乐家协会响应"惠民工程"提供的一个平台,吸引了众多演奏名家和高水平的选手,赛制如金钟一样,金、银、铜、优秀各个奖项依次排列。海门是沈肇洲的故乡,此次比赛也把"瀛州古调"列为参赛曲目,旨在展现不同年龄、不同组别、不同层次对传统经典的理解和诠释,琵琶作为传统乐器走到今天,自然也有其他乐器共有的特性即二度创作,通过现代人对“瀛洲古调”的理解,能够更好地总结、传承、发展以及改进下去。比赛的举办呈现出了地域性、学术性,同时面向九大音乐学院、艺术院校以及独立琵琶学校16岁以下表演者,对琵琶制作、琵琶曲目解析、琵琶教学以及"瀛洲古调”都起到很大的推动性。比赛中出现的很多例如忘谱、音色处理、弹奏跑弦等问题也给比赛添加了很多可学习成长的空间。比赛的"群众基础"是传承的根本,教学演奏版本与实际选手演出发挥都有可能为未来的"瀛州古调"添上新鲜的血液。

国家政策的保护是支柱,民间艺人的传授是根源,教育方式的传承是动力。这三驾马车推动“瀛洲古调”继续在历史长河中滚动起来。2008年5月"瀛洲古调"被列入国务院公布的第二批非物质文化遗产名录,我们应当学习刘天华先生本身对中国传统文化的态度,让它活下来不是目的,而是更好的发展,艺术不是死的,更好的利用可利用资源发挥最大时代优势。

“古谱流传不易”,“瀛洲古调”在崇明岛屹立三百年,为我国传统琵琶艺术留下了众多宝贵财富,让这些珍贵的财富继续造福文化领域。不管现如今的学院派多繁荣,民间音乐的根源不可以流失。

结 语

“瀛州古调”代表了几代人的音乐理念,见证了崇明派的发展、兴盛、衰落直到今天。在这些留存的瑰宝中,我们重拾信心,怀念那些清秀雅致,又充满生活气息的情调,怀念那些绕梁三日不绝于耳的珍贵音响。同时我们庆幸,这一派别的存在,完善重拾了传统琵琶领域。像《飞花点翠》这样的曲目学术价值和表演价值都是琵琶领域应该传承研究的重点。

我们在感慨崇明派文化精妙的同时,要学会更多的去思辨。一方面思辨崇明派本体的研究价值,回归到历史中去,挖掘发现、还原本真。把琵琶传派艺术音乐特点、美学价值、演奏方法、记谱方法规范化、学术化,为进一步地传承研究做好铺垫。另一方面,要与时俱进,思辨传统与现代的相互排斥下如何更合理的共存,学习刘天华、刘德海前辈对传统琵琶的改造秉承崇明派原有特质,发展琵琶传统曲目的演奏技法。“古谱流传不易”,在历经百年磨练后,最珍贵的还是听到那打动初心的人文情怀,这即是传统音乐留下的财富。

注 释:

①沈肇洲:《瀛洲古调》,江苏省教育会,1916年。

②王超、王玺昌:《上海市国家级非物质文化遗产名录之琵琶艺术》,上海市文化广播影视管理局,2012年。

③林石城:《琵琶名曲选浅说》,人民音乐出版社,2003年。

④ 陈恭则、樊伯炎、殷荣珠:《瀛洲古调选曲》,樊少云传谱,人民音乐出版社,1984年。

⑤李光华:《琵琶曲谱》,中央音乐学院民乐系,人民音乐出版社,2004年。

⑥孙丽伟:《海纳百川能容乃大——从《刘德海传统曲集》谈刘德海琵琶艺术特色》,《人民音乐》,1999年,第2期,第37-38页。

⑦金加佳:《琵琶传统文曲的教学研究》,上海音乐学院,2013年。

⑧⑨中国民族民间器乐曲集成编辑委员会:《中国民族民间器乐曲集成·上海卷》,人民音乐出版社,1993年。

⑩ 徐立荪:《梅庵琵琶谱》,梅庵琴社,1936年。

⑪⑫王强、包晓光:《中国传统文化精神》,昆仑出版社,2006年。