本文试图通过对《阳春古曲》、《浔阳琵琶》、《青莲乐府》这三首乐曲的分析,来探寻琵琶曲旋律结构的某些规律。本文所用曲谱以中央音乐学院民族器乐系、音乐理论系编辑的《民族乐器传统独奏曲选集·琵琶专集》(人民音乐出版社.1980年·北京)为准。

一、《阳春古曲》简析

《阳春古曲》作为琵琶传统曲目,分别见于鞠士林琵琶谱抄本《闲叙幽音》(1860年)、李芳园《南北派十三大套琵琶新谱》(1895年)、沈浩初《养正轩琵琶谱》(1929年)、以及汪昱庭(1872年一1951年)演奏谱。这四种版本中,较为常见的是李氏谱和汪氏谱。

据樊愉的研究:“把不同的小曲有规则的联缀成套的方法为平湖派李氏首倡,(但李氏谱问世之前35年,鞠氏谱已有《阳春古曲》)例如《阳春古曲》、《塞上曲》、《青莲乐府》均用此法,其实这种手法是取民间音乐的结构原则,应用发展于琵琶乐。”①在《李氏琵琶谱》中,《阳春古曲》由10个段落构成,系由李氏起名的各段标题分别是:一、春景阳和;二、锦园小憩;三、遍地花开:四、独占鳌头;五、风摆荷花:六、玉版参禅,七、道院琴声;八、一轮明月;九、东皋鸣鹤;十、铁策板声。经汪昱庭改编而广为流传的《阳春古曲》(又称《阳春白雪》则删为七段,故称“小阳春”,各段标题分别为:一、独占鳌头:二、风摆荷花;三、一轮明月;四、玉版参禅;五、铁策板声;六、道院琴声;七、东皋鸣鹤。现对汪昱庭传人卫仲乐演奏的《阳春古曲》作如下分析。

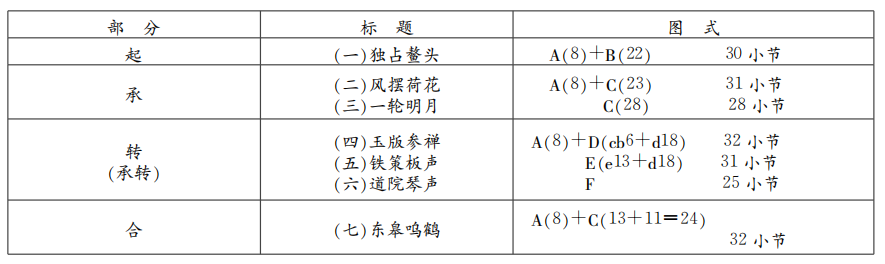

《阳春古曲》的结构,从总体看,具有循环体的特点,在各对比部分之间,贯穿着主要的旋律段落(老六板)。从音乐之间的联系、对比来看,大致可以分为四大部分,即:起、承、转、合。其中,起部,为第一段“独占鳌头”,由《老六板》的8小节(A),和另一延伸的22小节(B)构成。承部,包括第二段“风摆荷花"和第三段"一轮明月",再次出现《老六板》的8小节(A)之后,出现了旋律更为流畅活跃、音区逐渐上行、音色更为明亮的C段(23小节),及其扩展段落,28小节的C’。转部,包括第四、五、六段:如果准确地说的话,应该是"承、转"部,因为在这一部分的开头,还出现了8小节的《老六板》(A),之后,才连续出现了与前两大部分构成较大对比的D、E、F段落;其中"至版参禅",在A之后出现的D,是以承接C、B某些因素为基础构成的6小节乐句之后,再接以新鲜材料(18小节)构成的,音区的转低和节奏的变换(以后半拍节奏为特点),与前面的音乐形成对照:“铁策板声”,前半部分在中高音区出现了以成对八分音符连续为特点的13小节的对比性材料之后,后半部分又回到D部的18小节的低音区后半拍音型,由此构成了E部:“道院琴声”则在持续出现低音Sol的基础上,间以泛音演奏,使音响具有飘逸、清澈的意境、构成F部,共25小节。合部,为第七段“东皋鸣鹤”,再次出现8小节《老六板》之后,又出现了与承部之C段相同的13小节,使音乐与承部构成了关联,并引出翻高音区的由慢渐快的结尾段落,把音乐推向高潮。

(对以上旋律的结构,见下表)

从以上分析可以看出,在起承转合的各部分之间,主要通过8小节的《老六板》在各部分的反复出现来加强联系,民间传统称之为“合头”其次,在承部与合部之间,还通过C与C的共同旋律来构成呼应。此外,各部分之间在音区、音色、节奏、旋法方面的对比,又成为推动音乐展开的动力。正是由于这些联系、呼应和对比,使这七支小曲能够联缀成为一个套曲,形成一个整体。

二、《浔阳琵琶》简析

《浔阳琵琶》是平湖派琵琶文曲的一首代表性作品。平湖派琵琶在演奏方面的主要特点是力求字密音繁、丰满华丽;在弹奏文套大曲时,要求婉约轻扬,柔腕轻拨;《浔阳琵琶》在指法运用上的特色是左手的“捺音”和右手的“蝴蝶双飞”、“挂线轮”;尤其是“捺音”,发音清晰,虚按中似有实弹;全曲讲究韵味,追求淡远。

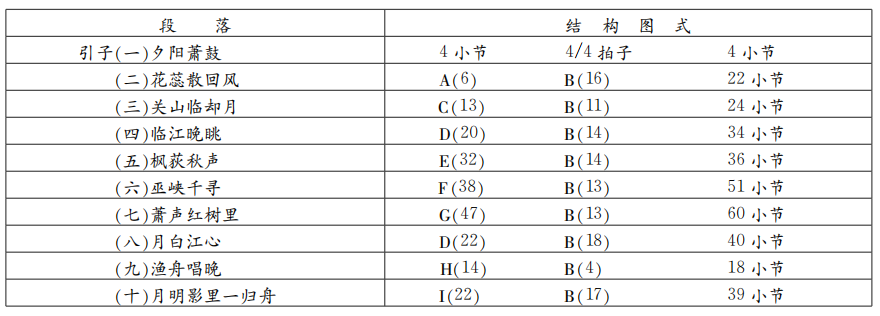

《浔阳琵琶》由10个段落构成,它们分别是:(一)夕阳箫鼓,(二)花蕊散回风,(三)关山临却月,(四)临江晚眺,(五)枫荻秋声,(六)巫峡千寻,(七)箫声红树里,(八)月白江心,(九)渔舟唱晚,(十)月明影里一归舟。

该曲的旋法特色之一是"顶真续麻格",在旋律结构方面的重要特色之一是"合尾"手法的运用。全曲的10个段落中,除第1段“夕阳箫鼓”是一个具有引子性质的节奏徐缓自由的段落之外,其余 9个段落的后半段临近结尾处都出现相同或相似的旋律,民间传统称之为"合尾"。在各段"合尾"之间出现了既有继承又有发展、既有联系又有对比的段落。从继承、联系方面看,全曲以贯穿音调为主线,在各段落中作上下方向的移位变奏,使其保持较为紧密的联系。其贯穿性音调为:

从发展、对比方面看,全曲大致可以分为两大部分,除作为引子的第1段“夕阳箫鼓”和两大部分之间的低音旋律过渡的第6段“巫峡千寻”之外,第2、3、4、5段为第一部分,第7、8.9、10段为第二部分。其中,第一部分中,采用了逐渐往高音区扩展和运用切分节奏的手法,来推动旋律的展开。如果说,第2段尚属主题呈示段落,以平稳节奏和低音区为特点的话,那么,从第3段开始,其音区具有层层递涨的趋势,以最高音为标志,各段分别为高音re、高音mi、高音升fa;从切分节奏出现次数看,第3、4、5、段分别为1、1、9次,尤其到了第5段,切分节奏成为推动音乐旋律发展的重要因素。第二部分,则以旋律的移位变奏为主要的展开手法,如前引谱例所示,这种手法在第7、8、9、10段中均得以运用,其中,如果说第7、8、9段中多用下行移位的话,那么,在第10段中则运用了下行、上行、再下行的多种方向的移位来推动旋律的展开,形成音乐的起伏跌宕。

还值得注意的是:第4、第8段在旋律音调上的相同和相似,又增加了前后两大部分之间在音乐上的联系,成为沟通前后两大部分的纽带。第6段“巫峡千寻”在音区上的下沉(整段的主要音区活动干低音re一中音do之间),无论从音乐情绪和结构功能的对比、丰富方面,都具"别有一番滋味"的升华意义。

《浔阳琵琶》的旋律结构图式(见下表)

三、《青莲乐府》简析

《青莲乐府》也是平湖派琵琶的代表性作品之一。据林石城先生研究:“唐代的李白(字太白,号青莲居士,既是诗仙,又是酒仙,他洒脱豪放,俊逸高畅的气质与情操,深为后人所称道,就编写了《青莲乐府》(其实他只是填了“清平调”词三章及写有“举杯邀明月。对影成三人”的诗句,故《青莲乐府》作为曲名,乃后人所起)。②"由于该曲音乐意境深邃高雅,十分讲究音量、音色的变化,所以,刘德海先生指出:“琵琶技法精细,音响层次丰富,达到各项技法衔接自如、音色统一、声音平衡的美感为演奏法之根本。本曲是音响规范训练较为理想的教材。③”

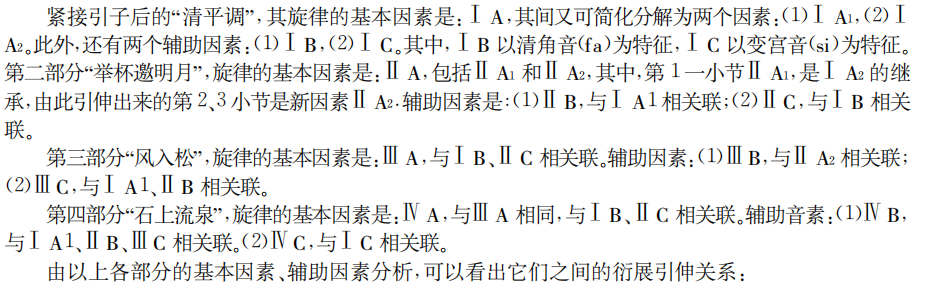

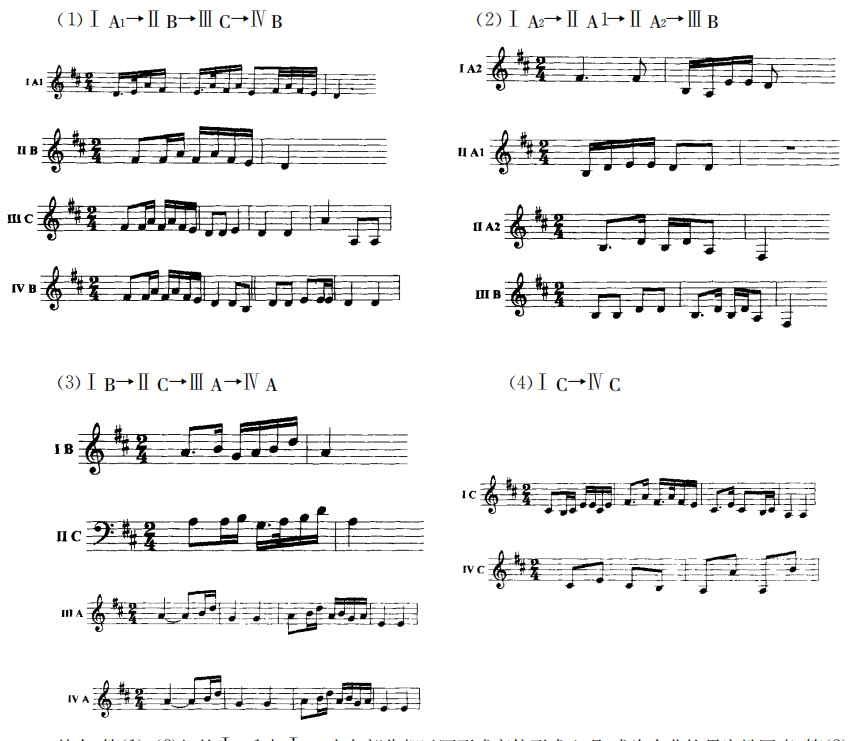

从音乐结构形式看,《青莲乐府》与《浔阳琵琶》、《阳春白雪》一样,均属于把不同的小曲有规则地联缀成套的套曲类型。然而,这种“规则”稍有区别。如果说,《浔阳琵琶》、《阳春白雪》在各小曲、各部分之间采用的是更为直接、明显的合尾、合头手法,以保持全曲的统一、联系的话,那么,《青莲乐府》所采用的是比较间接、隐形、内在的主导性音调贯穿的手法,来保持各小曲之间的统一、联系。

《青莲乐府》全曲包括四个部分:(一)清平调,(二)举杯邀月,(三)风入松,(四)石上流泉。除了简短的引子之外,各部分均采用了中国传统器乐曲常见的68板结构形式,因此,从整体观察,这种68板的结构,实际上奠定了各部分之间统一、联系的基础。而各部分之间在旋律音调的基本因素、辅助因素之间的衍展引伸和贯穿发展关系,更从内部基因方面增添了它们之间的关联。

四、结语

综上所述,在中国琵琶曲的发展过程中,把不同的小曲连缀成套是套曲创作的重要涂径之一,但是,这种联缀必须遵循一定的结构原则,使各小曲之间既有较为鲜明的对比,以利于从不同侧面来丰富乐思;又必须运用各种旋律结构手法来保持它们之间的紧密联系,使它们成为一个统一的整体,其中,“合头”、“合尾”以及基本音调的贯穿、衍展、呼应都是重要的旋律结构手法类型。

注:

①樊谕:《琵琶艺术的发展历史及近代琵琶流派简述X中国琵琶名曲荟萃》第341页,上海音乐出版社,1997年6 月,上海

②林石城:《序》,上海音乐出版社编《中国琵琶名曲荟萃》第1页,上海音乐出版社,1997年6月,上海.

③刘德海:《乐曲点评》,刘德海编著《刘德海传统琵琶曲集》第67页,山西教育出版社,1996年7月,太原