内容提要:汪昱庭所创立的琵琶流派艺术是我国近、现代琵琶流派中成就最高影响最大的流派。这一流派的形成是有其主客观原因的。在主观上是由于汪氏的虚心好学、博取众长与开拓创新在客观上是城市社会、经济、文化等方面所提供的必要条件。汪氏的学生众多社会辐射面很广这是汪氏琵琶流派的形成与成功的关键。这些对于今天琵琶艺术的发展有着重要启示。

引言

汪昱庭的琵琶演奏艺术,是20世纪初以来我国最重要的琵琶流派之一,具有继往开来的重大历史功绩。我国的琵琶及其演奏艺术,约自南北朝(公元420~公元581)引进起,早已经历了1500多年的历史。在这漫长的历史长河中,琵琶乐器本身发生了巨大的变化,演奏艺术也有了极大的改观。在今天不仅琵琶半梨形扁平腹的乐器形状,在世界乐器中是绝无仅有的,而且竖立侧抱用指甲弹奏的形式也是独一无二的。其演奏手法之多样,表现力之丰富,在我国民族乐器中首屈一指,即使在世界乐器中也是极其罕见的。这些,又与历代演奏家们的努力与不断进取精神不可分割。例如,唐代由于我国歌舞音乐的鼎盛,琵琶作为彼时乐队的主奏乐器,形成了它的第一次高潮。这是以横式拨弹为标志的,唐诗宋词中不乏有很多对琵琶及其演奏艺术的精湛描绘,其中以唐代大诗人白居易的《琵琶行》最为著名而传神。那时前后出现了苏祗婆、曹妙达、曹刚、裴神符、康昆仑、段善本、贺怀智等很多演奏家。宋以后市场经济的繁荣,各种独奏乐逐渐兴起,琵琶又成为主要的独奏乐器,同时也成为新兴的说唱音乐等普遍运用的伴奏乐器之一,至明清就形成了它的第二次高潮。这是经过了横式拨弹至竖式指弹的实质性的过渡,到了后期即以竖式指弹为标志。特别是明代中期以来人才辈出,演奏技法又有了突飞猛进的提高。例如、同为汪昱庭家乡(安徽休宁县)人的查鼐,时称查八十,演技高超。黄姬水、王寅、王乐善等诗人听他演奏后,均写下了精彩的诗篇。文学家、戏曲家李开先对当时琵琶高手张雄演奏《拿鹅》的描绘,也极为生动而传神。①还有文人王猷定专门为琵琶高手汤应曾写下的《汤应曾传》,对当时汤氏琵琶演奏的技艺有着十分精彩的描述。可见那时除了戏曲之外,在清弹(独奏)乐器中琵琶已列于首位,引起了很多戏曲音乐家的注意。在很多戏曲名家著作中,常列有清弹琵琶的描述。②这次高潮的顶峰大概是1819华秋苹《琵琶谱》(简称《华氏谱》)③的出版,这是我国第一部正式出版发行的琵琶乐谱。这两次高潮的时间跨度很大,均有几百年的历史。到了20世纪上半叶汪昱庭琵琶的崛起,可视为我国琵琶历史上第三次高潮的到来。这是琵琶历史上首次以个人命名的流派,被称为"汪派”。由于他长期居住在上海市内,故亦被称为"上海派”。“汪派”作为传统琵琶的集大成者,达到了传统琵琶艺术的顶峰。具体地说,这次高潮首先是在演奏技巧上,以他创造性地运用“上出轮”为标志的。因为当时琵琶艺术总体上还是以“下出轮”为主,而汪氏能鹤立鸡群运用“上出轮”,并以“上出轮”教授学生,从而使他独占鳌头推动了一系列指法的变革,使琵琶演奏上了一个新的台阶,汪氏确实是功不可没、劳苦功高的。其次,他对很多传统乐曲作了必要的整理删改,使之更适合舞台的演出。在这方面他是与时代同步的,站在时代艺术的高峰,领引着琵琶艺术向纵深发展。其中,最值得一提的是他对平湖派《浔阳琵琶》曲的加工润色,并更名为《浔阳夜月》。后来他的子弟柳尧章据此改编为民乐合奏曲《春江花月夜》,现已成为享誉中外的经典民族音乐精品。

汪派琵琶的特色

汪昱庭谦虚好学、能者为师、博采众长、融会贯通,因而能独树一帜,创立出新的流派来。他不仅在演奏上能创新,而且能认真钻研乐谱使之古谱新奏。他虚心好学不固步自封,兼收并蓄不拘泥旧谱与一派之长。他主张“学艺皆具两方面,一方面则求其普遍,另一方面则须求深造,音乐何独不然?顾求普遍提倡尚矣,若顾深造则非古谱入手不为功。是则欧洲古学复兴后方有近世文化之进步。”(为弟子王恩韶所抄《琵琶古谱》亲笔题字作序之语)④他能看到欧洲文艺复兴所带来的文艺革命的巨大能量,借他人之长攻自身之短。因而,他对传统乐曲经过不断的演奏实践,认真揣摩总结经验,最后作出了必要的删减提炼加工,使乐曲结构更为严谨、手法组织更为顺畅,演出效果更为出色。例如:

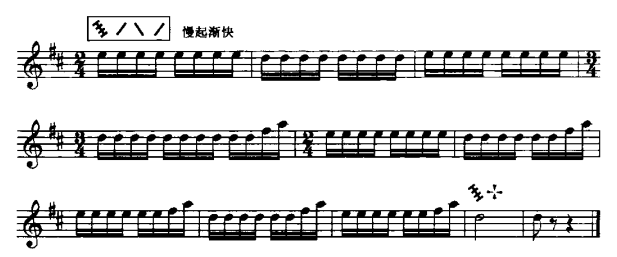

1.他对李芳园《南北派十三套大曲琵琶新谱》(简称《李氏谱》)⑤的《阳春古曲》进行了删减整理,把原有的11段删减为7段,也就是删掉了[春日景和]、[锦园小憩]、[遍地开花]及[尾声]4段,使乐曲的结构更为紧凑。而更主要的是这样一来调整了各段的次序,使乐曲的开始就出现主题鲜明而活泼的[八板头]音调,非常醒目宜人,给人以扑面而来的阵阵春风之感,充满了清新明朗、亢奋欢欣的气氛。这一主题作为“合头”循环出现3次,其间又出现[八板]的第二主题,同时还穿插着一些新的曲调材料。具体地说,《汪氏谱》的第1、2、4、7段的开始部分,是《李氏谱》的第2、3、4、6、10段末尾两个乐句;第5段[铁尺板声]开始时用了《李氏谱》中[东皋鹤鸣]末尾的7小节;而两谱的[东皋鹤鸣]段标题相同但曲调各异。最为神来之笔的是,汪氏的学生演奏中将末段尾部的旋律翻高,采取特慢后渐快的速度处理,使音乐跃入高潮,在热烈兴奋的气氛中结束全曲。这种处理在传统乐曲中是根本没有的,很可能是受了现代蒸汽火车缓慢起步的影响而用于乐曲最后的高潮。这也是为传统乐曲更适合音乐会演奏的需要,提供了非常成功的范例:⑥

这种删减加工看来有的仅是搬动若干乐句,或翻高八度演奏,或仅是一种力速处理等,但很明显是必须在非常熟悉原曲的基础上,才能熟能生巧中"巧"出来的,没有深厚的传统乐曲演奏功底,往往是会弄巧成拙的。由于此曲经过汪氏的加工提高,曲式变化较大,尤其是将[八板头]放在曲前,变奏曲的意味更浓了。因此,后来人们为了区别以前的《阳春古曲》,就称这首《阳春白雪》为《小阳春》。《小阳春》一出即被演奏家们普遍接受,以致原有的李氏《大阳春》几近埋没。

2.汪氏在听了著名浦东派演奏家陈子敬的《十面埋伏》之后,参照乐谱自己摸索,对此曲大胆地进行了加工提炼,使乐曲的结构更为严谨而紧凑,加强了乐曲的逻辑性与层次感,音乐形象也就更为鲜明而集中。其中,最主要地是创造性地运用了被称为"凤点头"的手法。也就是以食、大两指的"扣"组合食指斜向的抹、弹、抹,形成快速的四声组合节奏。由于四声中第一声是双音的"扣"音量比较强,这样也就形成了类似4个十六分音符的节奏型。这种节奏型用来表现“点将”、“追逐”等急迫的情绪与紧张的气氛是十分合适的,其音乐形象也是非常鲜明而生动的。另外,汪还创造性的运用了"哆啰指"的手法。这是一种用大指作"摇"的手法,虽然出音较粗糙但气势很大,用于此曲中的吹号声,犹如戏曲中的号筒、招军的声响。由于所摇双音在音高上常有微差,因而音色更显得粗犷而遒劲。也使人想起西藏宗教仪式中吹奏的那种着地的大喇叭、出音凝重而森严。今用其他指作摇实际上就是在大指摇的基础上发展而来的。至于其他段落上汪派的演奏也大有改进之处,处理上也颇富特色。

3.关于《夕阳箫鼓》曲,平湖派创始人李芳园将曲名改为《浔阳琵琶》,首次把唐代大诗人白居易著名诗篇《琵琶行》的意境引入了此曲,突出了"江、水"的形象。而汪氏再一次将其改名为《浔阳夜月》,这样在“江、水”的基础上,又进一步突出了“夜、月”的形象,明显向月色和夜景方面靠拢。使乐曲不仅有"江上箫鼓而起"的夕照,更有月光的初辉与秀丽的夜景,从而也就更拓展了乐曲描写的时间感与空间感。于是,环绕着|春|风、|江|水、|花|影、|月|色、|夜|景,为后来大同乐会郑觐文改名为《春江花月夜》奠定了坚实的基础、更为其弟子柳尧章改编为同名民族管弦乐曲,创造了十分良好的条件。汪氏对《李氏谱》的《浔阳琵琶》曲进行了再一步的加工润色、摒弃了原谱中每段结尾时的长段捺音和不少纤巧柔弱的花指繁音,使之风格更为自然质朴,结构更为严谨:⑦

这一长大的捺音段。虽然是平湖派琵琶最具有特色的地方,在很多段落后均加上了这一段,似乎有些炫耀技巧之嫌,而且于当今音乐会上演奏的话,这种长大的花指繁音也不一定很合适。汪派(包括弟子们创造)的《春江花月夜》分为[江楼钟鼓]、[月上东山]、[风回曲水]、[花影层台]、[水深云际]、[渔舟唱晚]、[回澜拍岸]、[桡鸣远濑]、[欸乃归舟]、[尾声]。其中汪氏及弟子们穿插的两段是颇富生气的:一段是[花影层台],用快速的弹挑奏出水的涟漪声十分形象;一段是[回澜拍岸],用慢起渐快的扫与半轮,掀起层层波浪,仿佛江水突然回澜拍岸,发出阵阵巨响,令人惊心动魄:⑧

这样,改变了原来《浔阳琵琶》水平八稳、拖沓涣散的格局,而使整个乐曲的布局有起有伏、有高有低、有快有慢、有紧有松、有平有奇、平中出奇,大大丰富了乐曲的表现力。在指法运用上滚与轮、扫与划、单与双、搪与分等等,手法间富于对比,组织得也颇为顺畅,对乐曲旋律的表现提供了有力的保障。

4.《青莲乐府》最早是由李芳园将《华氏谱》中的诸小曲组合成套曲的,使之成为一首风格独特的文曲。而汪氏对此曲的结构作了大幅度的调整,也就是《李氏谱》中是由首段[清平词](《清平词》)、二段[举杯邀月](《凤求凰》)、三段[风入松](《三跳涧》)、四段[石上流泉](《玉连环》)所组成。据汪昱庭的《琵琶古谱》⑨汪氏亲笔抄写的,是取消了[清平词],以[凤求凰]、[雨打芭蕉]、[风人松]、[石上流泉]组成。主要因为是[清平词]在《华氏谱》中作为杂板曲与其他三曲文板曲的旋律风格不是很统一。李氏之所以采用它是要借用此曲,而且将其放在套曲之首,来隐射此曲为[唐]李白所作((因李白作为《清平调》三章)的原因。其实《雨打芭蕉》与其他三曲在《华氏谱》中是放在一起的,旋律风格也较为统一。而且,如果以[举杯邀月](《凤求凰》)为首段,一开始的短句犹如倒装的旋律动机,看来对全曲的发展是十分有利的。⑩

5.汪氏还把浦东派中的《灯月交辉》曲进行了加工提高。此曲源于苏南的十番锣鼓曲,汪氏改编成《寿亭侯》与《跨海征东》两曲,而成为汪派所特有的曲目。尤其是《寿亭侯》曲,大量运用了模拟锣鼓的奏法,即用“摘”及后半拍或连续后半拍起音的节奏,交织着左手的推挽或连续的推挽音,从而使乐曲旋律活泼生动,节奏轻巧,乐曲连贯生成,取得了极好的艺术效果。其中最为显眼的就是两处运用了“扫轮”(扫、半轮、挑、弹)技巧,不仅使旋律特别的连贯、顺当,而且犹如诗有"诗眼"、词有"词眼"那样,乐曲也有此"曲眼"也:

此为前一处的“扫轮”运用,后一处的运用更为长大而精彩。可见,汪派的演奏艺术也吸收了浦东派的演奏特长,但是曲式更为严谨,手法运用更为自然,提高了乐曲的艺术品位。

汪氏在轮指的运用上,还曾提出过“龙眼”与“凤眼”两种演奏姿势的总结,这种形象化的描述虽然在理论上不是很规范的,但是确实具有实用的价值。后人在此基础上又提出了"扇形"与“拳形”两种演奏姿势,进一步向理论方面靠拢了。⑪

除了上述之外,汪派的其他如文曲《塞上曲》及武曲《霸王卸甲》等,也均具有特色。

可以说现在流传与演奏的上述诸曲,大多是采用汪氏的版本,可见他的影响之大。当然,这和20世纪30年代左右起,汪氏拥有众多的学生,覆盖面广并以出类拔萃者为多不无关系,自然一时压倒了其他诸派,而成为现代琵琶流派的最大宗。

汪派琵琶的历史功绩

汪氏鉴于年轻时学艺之艰辛,故而成名后力戒演艺界秘传保守与门户之见的陋习。凡喜爱琵琶并向其学艺者,他无不欣然接受,一视同仁、有教无类、认真传授、精心指点。不以师尊自居,而以互相切磋为是,且不收任何费用。他不要求学生必须弹得和自己一模一样,也不阻止学生师从其他名家,对于学生的独创精神还鼓励有加。这种为人的道德与治艺的精神,不仅在那时是十分难能可贵的,即使在今天也是应该大力提倡的。汪在年轻时经常参加在江湾叶家花园举行的琵琶音乐会,在与琵琶高手叶寿臣交流中,每得一谱,总是请账房用毛笔誊写几份,与同好者传阅。后来对所教的学生,均根据各人学习的特点与进度,亲自手抄乐谱相传,也从不反对学生们辗转翻抄或流传于外。正是由于汪的为人与高超的技艺,所以他的学生众多,计有卫仲乐、王叔咸、王恩韶、王璠昌、李廷松、李廷栋、张云江、张萍舟、吴桐初、陈天乐、陈永禄、杨大钧、郑卫国、金祖礼、柳尧章、姜光四、浦梦古、孙裕德、程午加、蔡之炜等,其中不乏为琵琶第三次高潮中的中坚人物。至汪晚年,即20世纪 40年代末 50年代初,这些学生及再传子弟很多已成为全国著名的琵琶演奏家、民族音乐家。那时,全国琵琶演奏家高手几乎均聚集在上海,其中尤以汪派学生为多,出现了支援和充实全国音乐院校及团体的热潮。例如,李廷松先后受聘于中央音乐学院、天津音乐学院、解放军总政治部文工团、沈阳音乐学院、哈尔滨艺术学院、吉林艺术专科学校、中央音乐学院音乐研究所等多所院校;杨大钧受聘于北京艺术师范学院音乐系、中国音乐学院、中央音乐学院;程午加受聘于南京艺术学院;张萍舟受聘于中南音乐专科学校、湖北艺术学院;陈天乐任中央歌舞团琵琶首席及贵州民族学院、贵州大学、贵州省艺术专科学校琵琶教授;秦鹏章多次出访担任琵琶独奏以及长期任中央民族乐团指挥等。在上海卫仲乐成为上海音乐学院琵琶教授与民乐系主任;孙裕德成为上海民族乐团第一副团长兼琵琶独奏演员,等等。这些弟子又培养了一大批琵琶优秀人才,至60年代初,迎来了我国琵琶艺术的第四次高潮,可见,我国琵琶艺术之所以取得现在这样的辉煌成就,主要是得力于20世纪30年代以来,汪昱庭及其众多弟子所开创的大好局面。

除此之外,汪派琵琶的崛起与近代以来上海成为全国经济文化中心有着密切的关系。从这一点上讲,也反映了经济与文化历来是互动而不可分离的。这对于我们今天市场经济下琵琶艺术的进一步发展,是具有很大的历史参照意义。首先,大都市的形成,经济繁荣,文化发达,使文化之一的音乐交流更为集中而频繁。例如,汪早年就常由王惠生带去观摩“也是园茶楼”的琵琶擂台赛,听擂主浙江豪士周永纲的演奏,给他留下了非常深刻的印象,促使其后来与琵琶结下了不解之缘。而浦东派大师陈子敬也曾首创“愚园”的琵琶擂台。这种琵琶擂台赛可以视为是唐代康昆仑与段善本琵琶斗艺的延续,以致发展到今天全国性的琵琶比赛。后来汪又经常参加在江湾叶家花园内举办的音乐会,向平湖派传人殷纪平学习,与园主(叶澄衷)之子叶寿臣交流切磋技艺等。这些现象以前在小城镇与农村中是不大可能办到的。因此,汪派的形成首先是得力于上海近代以来发达的经济与文化,因而能超越以前的平湖派、浦东派、崇明派,而成为近、现代艺术成就最高,影响最大的琵琶流派。其次,历来琵琶玩家均需要一定经济实力的。在这一点上,从汪氏及其门生的经济地位来看,也很能说明问题。汪虽出身于安徽的农民家庭,家境贫寒故13岁就与县人相偕到上海当学徒,但后来生意上有所发迹,曾任上海恒丰纱厂业务经理,华商纱布交易所新亨花号经理等,⑫收入颇丰为他业余学习琵琶提供了一定的经济基础。一般来说,那时有闲情于琵琶或其他乐器的,均生活上相对较为安定。例如,与他差不多同时代崇明派的施颂伯与倪家桓,前者在上海电报公司任职,后者在光华大学任教,更不用说经济实力雄厚的大民族资本家叶澄衷之子叶寿臣了,他们都是经常切磋技艺的同好。在汪氏的学生中,也大都是生活相对安定才可能业余钟情于琵琶演奏的。例如,李廷松曾在天利洋行、英美烟草公司当过跑街,后在其父开办的协丰搪瓷厂任经理。抗战时期曾在昆明任军政部驻昆明办事处主任马晋三中将的英文翻译官(上校衔),并负责与驻华美军的联络工作。⑬孙裕德在上海电力公司、金祖礼在英商惠罗公司、张萍舟在北大电报公司职员、陈永禄为银行职员等等,大概只有卫仲乐一直是以琵琶演奏与教学为职业的。其实这种情况也不仅是在琵琶界,如著名古琴演奏家查阜西曾任国民政府中央航空公司副总经理,曾积极参于香港两航飞机回归祖国的义举,受到周总理的接见。著名古筝演奏家王巽之在国民政府财政部工作,直至任国库署副署长等重要政治经济职务等等。直到中华人民共和国成立后,他们才纷纷弃政或弃商而从文,转入以音乐为职业了。这种政治、经济与文化的关系,在今天仍具有普遍的意义。一是在市场经济下,文化必须要以经济为后盾。不管是一个乐团也好还是个人也好,没有一定的财力是办不好一个音乐团体的;个人没有相对安定的生活条件也是很难长期稳定从事其专业的。像华彦钧这样的优秀民间音乐家,在市场经济的冲击下,往往就是被埋没了。二是在市场经济下,20世纪50年代艺术以专业为主的局面,肯定会被以业余为主的活动所替代。今天越来越多的业余江南丝竹、广东音乐、潮州音乐等团体的活跃,即是最好的说明。更由于把音乐提高到学生素质教育不可或缺的地位,开辟了广大的学生市场。专业音乐家必须投入到广大的业余活动中去,去普及它、提高它。正像汪氏曾担任过那时大同乐会的琵琶教师那样,还有很多的学生,如金祖礼等都担任了多处业余乐队的指导。三是企业家们要有振兴我国民族音乐的远大目光,来资助民族音乐团体。一个国家的振兴,不仅是政治、经济的成功,而且更是一种民族文化的复兴弘扬。其实,政治、经济就是一种大文化,没有文化的深厚底蕴,是不可能振兴一个民族的。

结 语

总之,我国近、现代汪派琵琶艺术的崛起,不仅是琵琶艺术的光辉成就,也是近、现代以来上海文化艺术所取得的伟大成就之一。在20世纪 40年代末之前,虽然国家战乱不断,上海也几度陷入了战争成为战场,但正如那时孤岛文化一时有所繁荣那样,琵琶艺术也取得了喘息的机会而颇为活跃。汪氏正是处在这种艰难的形势之下,在大力振兴民族工农业的同时,不忘民族传统的文化,献身于自己钟情的琵琶。他打破农村乡镇的小圈圈,依托大城市的现代气息,博采众长、融会贯通,取得了很大的成绩,这是非常难能可贵的。反过来看,琵琶艺术也正犹如整个文化艺术成就中的一个雨滴(与琵琶形状相似),然而也能折射出近、现代以来上海政治、经济、文化相应发展的一个点。一个雨滴能知大千世界,汪昱庭本人也如"润物细无声"那样,不仅泽被于众多的弟子们,而且对我国整个琵琶事业的发展作出了重大的贡献。他在我国音乐史与琵琶史上占有光辉的一页,他的历史功绩将永载中国音乐史册。

注释:

①李开先:《词谑》,中国古典戏曲论著集成(三),中国戏剧出版社,1959,第354页。

②见庄永平:《琵琶手册》,上海音乐出版社,2001。

③[清]华秋苹:《南北二派秘本琵琶谱真传》,观文社印行,嘉庆乙卯(1819)春日。

④陈泽民主编:《汪派琵琶演奏谱》,人民音乐出版社,2004。

⑤[清]李芳园:《南北派十三套大曲琵琶新语》(1895),北京音乐出版社,1955影印出版。⑥卫仲乐演奏谱《阳春白雪》,中国琵琶名曲荟萃,上海音乐出版社,1997,第250页。

⑦ 朱英传谱、樊伯炎演奏谱《浔阳琵琶》,中国琵琶名曲荟萃,上海音乐出版社,1997,第 20页。

⑧卫仲乐演奏谱《浔阳月夜》,中国琵琶名曲荟萃,上海音乐出版社,1997,第267、270页。

⑨陈泽民:《汪昱庭琵琶古谱》,手抄本,2002。

⑩ 汪氏的学生如杨大钧谱(中央音乐学院、中国音乐学院:《民族乐器传统独奏曲选集(琵琶)》,人民音乐出版社,1987),程午嘉谱(程午嘉:《琵琶曲集》,音乐出版社,1959)等中均保留有首段[清平词],尤其是程谱在汪氏的4段前增加了[清平词]为5段,不知是否是汪谱遗漏了首段。

⑪ 庄永平:《琵琶手法的基本结构》,载《琵琶·古谱·戏曲音乐——庄永平音乐文集》,上海音乐学院出版社,2011。

⑫ 以上见中国艺术研究院音乐研究所编:《中国近现代音乐家传》(1),春风文艺出版社,1994。

⑬同上