在我国,虽然秦汉时已有琵琶,但到了唐代,则被称做“秦汉子”、“阮咸”。而“琵琶”这一名称就成了各种外来形制琵琶的总称。唐代最盛行的琵琶,是外来的曲颈、梨形的四弦琵琶和直颈或四项的五弦琵琶。

关于唐代琵琶柱位的律制,日本学者林谦三先生在《东亚乐器考》中曾数次运用“古律”一词与之相比,通读全书,可知其意指中国古代的三分损益律。所以我们知道他是以三分损益律为准来衡量唐琵琶的柱位准确与否的。而我国学者杨荫浏先生则在《三律考》中,明确指出,琵琶的柱位是直的,故不能用纯律和三分损益律,只能用十二平均律。

现存在世界上的唐代琵琶屈指可数。日本正仓院现藏有八面,是唐时日本遣唐使从中国带回的。对于这些琵琶,林谦三先生曾做过详细考察,不一一转述。本文根据日本学者芝*泰、林谦三、辽泷一、岸边成雄等人所著《正仓院乐器》中提供的螺钿枫器四弦琵琶、螺钿紫檀五弦琵琶这两件乐器的图纸探讨一下唐代琵琶的律制问题。

螺钿枫四弦琵琶,长100.3厘米,四弦、四柱、枇杷型,曲颈。在琴体面板上,正对拨子触弦处,横向张着一块大拨皮。面板上部,开有两个新月形出音孔。琴体下部拴弦的复手,形状属于伊朗系。根据图纸可知空弦全长为80.3厘米,第一柱至第四柱到复手的长度分别为71.65厘米、67.6厘米、63.8厘米、59.8厘米。

《胡琴教录》附注第十七云:“配合笛的黄钟调、调为返风香调以定四柱,得マ (同音)、エ

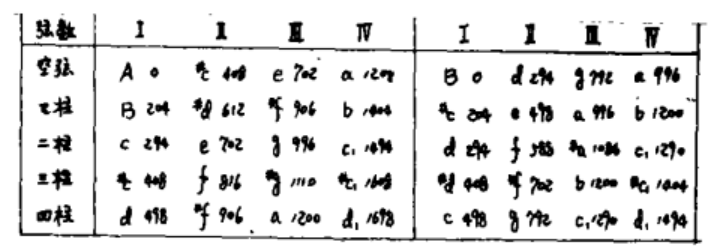

(同音)、エ (同音),然后量此而定一柱得乙八(同音),然后量是而将二、三柱,配分其间隔而定之。”林谦三先生据此得出第一至第四柱的弦长比为8/9、27/32、64/81、3/4。且证明伊朗式琵琶的初期阿拉伯oud的柱制与其相同。这种弦长比实际上就是三分损益律的弦长比。按照返风香调定弦和敦煌曲谱定弦用三分损益律柱制排列音阶,可知各柱之律相符,没有出现音差的矛盾。(见表一)

(同音),然后量此而定一柱得乙八(同音),然后量是而将二、三柱,配分其间隔而定之。”林谦三先生据此得出第一至第四柱的弦长比为8/9、27/32、64/81、3/4。且证明伊朗式琵琶的初期阿拉伯oud的柱制与其相同。这种弦长比实际上就是三分损益律的弦长比。按照返风香调定弦和敦煌曲谱定弦用三分损益律柱制排列音阶,可知各柱之律相符,没有出现音差的矛盾。(见表一)

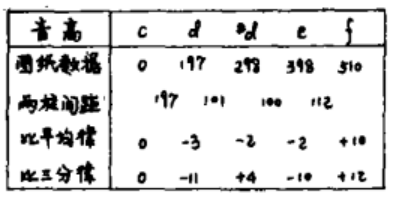

而按照图纸所提供的各柱的位置,其音分则更接近十二平均律。(见表二)

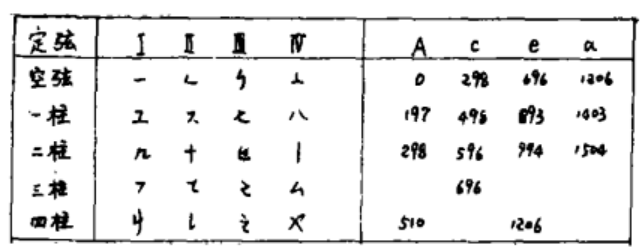

用此柱制排列出表一中四种定弦的音阶,若二十个音全用则矛盾很多。(见表三)

其中返风香调没有乐谱可以对照。其他三种定弦根据现解译的《敦煌曲谱》乐谱对照。其中Bolga定弦中运用的谱字基本上没有矛盾。只是在高八度时,三弦三柱比一弦空弦高6音分。Acea 定弦运用的谱字除上述矛盾之外,即三弦四柱、四弦空弦均比低八度的一弦空弦高6音分;还有就是一弦四柱比二弦一柱高15音分。对照乐谱,就可发现,虽然此两处矛盾,但在乐谱中(1)此两音从没有相连出现过。(2)一弦四柱的4出现的次数很少,平均每首乐曲中出现两次;并且其出现时,或者是经过音,或者是在反复处与其它弦的四柱相连,而主要在曲中出现的还是二弦一柱的又。a*cea定弦中也出现了Acea定弦的情况,矛盾性质完全相同。为什么会出现这种矛盾呢?我认为,古人的本意可能知道此两音是不完全相符的,所以尽量在乐曲中不连用此两音,使矛盾明显,而在结尾或不明显的地方,为了弹奏方便,略微运用音分值偏高的音,使乐曲弹奏时更简单、流畅。仔细分析,不难发现,在两个矛盾的音之间,常用的都是比较接近十二平均律的音。由此,是否可说明,古人已经有了十二平均律的倾向。

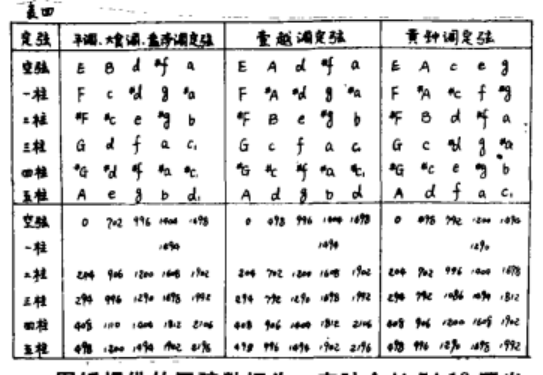

螺钿紫檀五弦琵琶,长108.1厘米,直颈、五弦、五柱,琴身体态修长,两个新月形出音孔,复手形状与四弦琵琶略显不同。这乐器唯一的乐谱为京都阳明文库收藏的《五弦谱》,是平安朝中期的写本。《唐乐苑》云:“五弦未样所起,形如琵琶。五弦四隔孤柱一,合散声五,隔声二十,柱声一,总二十六声,随调应律。”林谦三先生认为第五柱是第五弦的孤柱。澳大利亚学者Steven. G·Nelson则认为孤柱在第一柱的第四弦上。运用三分损益律弦长比,按照《五弦谱》中平调、大食调、盘涉调、壹越调、黄钟调定弦,并采用Nelson的观点排出的音阶,各律都相吻合。(见表四)

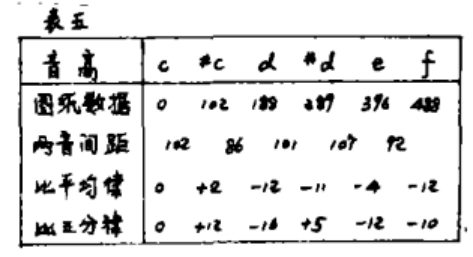

图纸提供的五弦数据为:空弦全长54.18厘米,各柱到顶端距离为3.6厘米、6.5厘米、7.7厘米、12.9厘米、15.5厘米。此数据略有误差:若三柱到弦项端距离为7.7厘米,则构不成各柱的半音关系,我认为是9.7厘米误印成7.7厘米。根据修改过的数据,可知其柱制还是较接近平均律的。(见表五)

按照此数据排列出的各律,其中大多数相吻合。在不相吻合的各律中,就运用次数的比例而言,也是接近十二平均律的谱字运用得较多。

综上所述,我们不难发现:唐代琵琶,按照古代的各种定弦,均可由三分损益律推出理想的音阶来。从而可以认为古代琵琶在某一阶段的柱制运用的是三分损益律。这与当时的理论步调也是一致的。而从日本正仓院所藏的实物来看,其柱制又较接近十二平均律,然其间又总有误差。我想这应该是其时的琵琶有向平均律靠拢的倾向而没有平均律理论指导的结果。