丹青一理,庸奇全赖以人品。音乐亦然,作品的奇俗与作曲家自身的格调有莫大关系。近代以来的琵琶新作,好听的不少,高格的却不多,《虚籁》①得其中的上品,因其绝去了甜俗之气,以虚实互衬的手法、超脱飘逸的风格及以“无”代有的意像,彰显出了极高的艺术品位和纯熟作品之灵气。与当代部分难为受众理解的新作品、难脱传统巢臼的新曲、及卖弄技巧以造玄虚令人耳内喧哗的作品所不同的是,刘天华仅用了最简洁的音乐语言,就营造出了中国音乐特有的情味和神韵。他创作的《虚籁》既是那个时代最新奇的声音,也以一种优雅的音效传达了民族音乐深邃的文人风骨和传统底蕴。仔细聆听作品,我们不难感知,刘先生既不缺乏创作才能和技巧,也不缺乏一个伟大艺术家该有的责任和担当。

一

对于刘氏的三首琵琶曲,笔者一直偏爱《虚籁》,多年的反复演练从未觉得乏味,反而越弹越着迷。而这首作品也的确是刘氏琵琶曲中影响最大、艺术成就较高的一首,至今仍作为经典不断上演和流传。作为民乐经典,《虚籁》早已引起了诸多学人的关注,目前已有二十余篇以此曲为题的学术成果,或为专题讨论,或被相关讨论涉及。

前人对该作品的研究主要聚焦于创作背景、乐曲结构、乐谱版本、演奏经验的介绍和解读。对于乐曲的分析,因刘先生未给出详细说明,也未留下演奏录音,后人大都根据曲名和演奏体会做出推断或提出个人的理解。许多认识几乎来源相同,因此结论也就趋同。不过,在前人的研究中,琵琶演奏家齐洁在其硕士论文《琵琶曲〈虚籁>的乐谱与演奏版本研究》中对乐谱的变化、不同时期或不同演奏家的多样化版本进行了比较,对这首作品从工尺谱到后世不同版本的变迁进行了溯源和分析,对逐渐细化的表情标记作出了既便于“使学生更快的把握乐曲风格”,又“缩小了习奏者个人音乐想象的空间,不利于激发习奏者的音乐个性”②的判断是客观且辩证的。而更多的文献则是对于乐曲结构的讨论,不同作者虽有两段体、三段体以及细部结构划分的差异,但这些分析有一个共同的特点,就是大都套用西方曲式学概念和方法,无论分析思路还是结论,都彰显出西方曲式学方法和思维对于中国音乐作品分析的深刻影响。

对于乐曲标题,部分前人成果和现场演奏往往提示“虚”是无,“籁"是声音,“虚籁”意寄无声。笔者不以为然,虚非无,虚籁也非无声,因为音乐里的“静”向来就不是“无声”,而是用一种具体的静谧之音彰显只有音乐才具有的某种觉照。古人对虚早有解释,《管子·心术上》称“道者,所从接物也,其本谓之虚"③“且但言‘虚'而不言‘虚无’”④“天曰虚……故可以为天下始”⑤等等。可见,虚非但不是虚无、没有,还可是天下之始。而本曲以《虚籁》为题,既符合刘天华创作此曲的心境和时情,也提示了全曲虚静的音乐意境。

1929年,是个无闰月且无春的年份,刘天华在北京创办音乐院受到重重阻难的境遇下,于夜晚发出《虚籁》的叹息和愁吟。作品始终是虚、实交替的,但是,通过对乐谱的文本分析和对音响的聆听以及演奏体味,笔者感觉在虚、实交替中,作曲家仍以强调“虚”为主。因此全曲才会散起散落,乐句或段落的结音才大多运用左手“带、擞”等虚音,即使个别在琵琶技巧上属“实”的结音,使用的要么是其中最具清越虚缈感的“泛音”,要么以极轻的力度收音。音响上的这种综合意像恰恰反映了当时我国民族音乐从民间走向专业教育过程的艰辛和刘天华面对挫折的无奈心境,表现了一种不确定性和人生的无奈之情。不过,刘天华并非绝然消极,而是无望与希望共同构筑的一种复杂心理,因此在音乐中就显示出在无望之声中的希望之音。历史也恰恰如此,虽然刘先生此次创办专业音乐院的理想遇到了阻难,但此时的耕耘正是我国民族音乐逐步走向专业化的起始,可见虚即道,道即自然,自然能化育万物,虚也就成了万物之始。

二

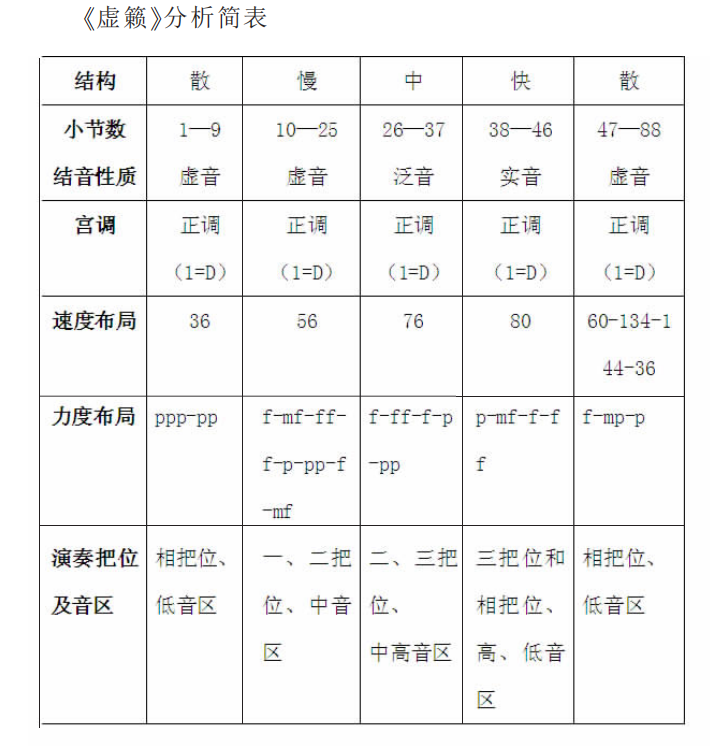

作为一方面继承传统、另一方面善于借鉴西方作曲技术的民族音乐家,刘天华的创作确实使传统和创新以一种复杂而辩证的方式相互交织着。但与《光明行》等明显受西方创作技法影响的作品所不同的是,《虚籁》更多体现了天华先生对传统的继承和巧妙运用。下表综合《虚籁》乐谱、多位演奏家的实际音响以及笔者个人化的演奏体会,呈现《虚籁》分析的大体情况(见下表)。

首先,如果基于传统音乐分析的视角,我们发现《虚籁》其实并不是“西方式的二部或三部曲式”,其音乐的陈述大体带有“散、慢、中、快、散”的布局特点,其中第五部分的散段又带有综合性尾声的某些因素。这种结构作品的方式在唐大曲、古代琴曲、戏曲、说唱以及多种民间乐种⑥中大量存在,明显区别于西方特定音乐创作时期惯用的陈述一对比一再现的结构框架,首先从形式上彰显出传统之灵魂。

其次,乐曲并非通过新材料的不断引入和调性对比来发展音乐的,而是通过速度板式递增、核心音调贯穿、自由展衍的手法,同时加入些许新音乐元素来推动音乐发展,明显具有展衍式的思维特点。现行《虚籁》乐谱,大都标示从每拍36的速度开始,经过每拍56、63、76、80的速度变化,在最后一个部分换板重起,由慢渐快,最后达到144的速度,紧接着,又重新回到散板结束全曲,在音乐材料和速度上首尾呼应。这种音乐运动的规律十分符合人们欣赏音乐时自然的心理变化过程,而不同于西方音乐对立冲突思维的一大特点。许多中国传统音乐在旋律发展和意境铺陈上往往是渐入佳境过程。此外,尽管《虚籁》的记谱在当时是谓相当详尽的,尤其对速度有明确的规定,但即便如此,演奏者在遵循基本速度提示下仍存在一定的弹性可能。比如乐曲的首尾处都作了慢板每拍36的速度标记,但聆听林石城、张强、杨靖、李景侠、吴蛮、李晖等多位演奏家的演奏,加上自己在演奏中的仔细体会,却都呈现出散板的处理特点,而且这种处理也似乎更符合《虚籁》的意境要求,也彰显出传统音乐即兴的特征和给与演奏者二度创作较大空间的特点。此外,作品在丰富有序中还巧妙地使高潮恰好符合黄金分割的原则。

最后,乐曲大量运用琵琶吟、揉、绰、注等左手传统技法模仿古琴音效,使得这首作品彰显出一种新奇的音效和特有的美感。乐曲还受江南丝竹、民间锣鼓乐等民间音乐浸润而在音乐材料运用和风格上有所体现,并运用了合尾、鱼咬尾等传统的旋律发展手法。合尾手法的运用体现在五个部分相同结音的使用,鱼咬尾手法则运用于乐句的前后衔接上,如第15—19小节等。

总体而言,《虚籁》在音乐上虽然少了音乐材料与风格的对比,但却一气呵成、更加流畅。这种直线式的叙述,而非分而述之的方法,给人以新巧之感。不仅旋律本身奇妙高雅,而且从整体上表现出一种非凡的、源源不断的延展动力。这种娓娓道来、自然天成的音乐陈述方式虽不具有对称性,但其音乐的细致、脱俗及其思想内涵的高深都使得他的音乐一出现便被接受和理解。很显然,刘天华知道自己要表达什么,邃即以自然而然绝不刻意的方式流淌出绝美的乐音,可见他对中国传统音乐的风韵有着多么不同寻常的敏感和驾驭的才华。

三

《虚籁》作为近代民乐精品,不仅在音乐本体上显示了中国传统音乐对刘天华的深刻影响,还在艺术品格上彰显出华夏音乐文化所特有的格调和价值。

一是作品体现了民族音乐的含蓄美。笔者以为,含蓄美是这首作品体现其创作个性和感染力的一大特点,而且这种美感是通过淡化和抑制实现的。含蓄不是音乐形象和情感表达的不清晰,而是有选择性的回避,是深沉的、多层次的、使人能从表层的简洁与清淡中游刃有余地完成向深层意义的把握和深厚情感的升华。《虚籁》中的许多音都给人感觉留有余地,但就是这种克制和余音使作品具备了中国式的含蓄美。这种含蓄不仅没有造成乐曲表现力的缺乏,反而以“隐”的方式“显露”出一种极深的内在表情,给人的内心听觉以无限的联想,并促发欣赏者的审美触觉得以全面伸展,使留有“余地”的表达,成果地蜕变为“留有余意”。比如《虚籁》一曲由虚而入,弹琴者感受得到,听者也感知得到。这种“虚境”,是通过演奏者左手带腔,右手少音实现的。作曲家用了不同于其他作品的特色音乐语言,使乐曲脱略形似,强调神韵,虽音不周但意蕴却十分丰满。古人说,“但识琴中趣,何劳弦上声”。从听觉经验的角度看,过于雕琢复杂的音乐虽然也美,却容易使人的心理感受在听赏中达到完全的满足甚至极限,在流于感观捕捉的同时可能会丧失用心领悟的过程、联想的空间以及移情体会的时间。如若能留出音的余韵来,往往能给人以更自然的体悟空间,可以调动其更多的感受力,进而触及心灵的最深处,让人印象深刻,回味永久。而当静、慢、弱、少以极其有序高妙的方式积累到一定程度时,便升华为"虚静"之乐了。故老子有“大音希声”,庄子会“得意而忘言”,魏晋的玄学士人们爱求“言外之意”“弦外之音”。在这里,《虚籁》是蕴于音乐间隙含蓄的、有节制的思考和体味,是发自内心的可贵天籁。

二是文人意趣的集中体现。《虚籁》是琵琶音乐中最具文人音乐风格的一首作品。通常而言,在民族器乐中只有琴乐⑦被称为文人音乐。但笔者以为,刘天华作为近代具有相当文化及艺术积淀的民族音乐家,他是具有明显的文人气质和品格的,而且这种文人化的艺术旨趣渗透到了他的琵琶音乐创作中。因此,乐曲呈现的音响效果极其讲究静谧、缓和、用不过分激烈的音符来表达深刻的思想内涵,音乐始终充斥着自然、人文精神,这正是它的迷人之处。他的创作确实凸显了一种文人气质,似乎刻意避免“实”“显”,追求静、空、疏、淡、远的意境,这与我国文人音乐美学追求极为相似,充分表现出中国文人对客体外物、主体情感、音乐形式、内涵及演奏要求的一系列态度,就是不着意于对外物的客观描述,而追求内心的妙感体验,通过意境的塑造完成主体情感的表达。

三是时代意义和超时代价值。《虚籁》不仅是艺术美的体现,从中还可看到人性、时代意义和超时代价值。和中国古代文人士大夫阶层一脉相承的民国知识分子,在社会文化变革的震荡时期,一方面表现出强烈的人生理想与社会抱负,但面对现实挫折又深感无奈,既悲天悯人又无力回天。这种情况下,文人多选择洁身自好,但胸中免不了忧郁愤懑。作为音乐家的刘天华则通过作品抒发表达现实中的无奈,也就有了《虚籁》《病中吟》等作品。与《光明行》《改进操》等相比,《虚籁》尽管存有积极意念,但以悲情、无奈为主。所以,音乐散起散落,大量运用左手带起等虚音技法、段落大都结束在虚音上,使用吟揉绰注表达纠结无奈之情。时时涌起希望,马上又被拉回到无奈的现实。不要觉得悲情一定消极,悲剧性作为一种典型的艺术审美形态,更能触动心灵。而正是这种虚静,虚空之感,表明了刘天华无论作为音乐家还是普通人,都能正视人生和社会的负面,他的人性是完整而深刻的。

此外,与当代的部分作曲家所不同的是,刘天华通过音乐诉说的绝不仅仅是“他自己”,而是具有时代精神和责任的音乐之声。而且,其作品的艺术性也并没有因此而被折损。比起演奏家和理论家来说,作曲家有着更加方便表达自我的优势,可这种最直接、深刻的现实性表达并不一定与艺术性只能成为一种悖论。当前些天还看到《人民日报》的某篇文章批评当代文艺创作对重大现实关注的较少而质疑其思想的深刻性时,突然想到刘天华等前辈音乐家的创作并没有刻意追求这种深刻性,而是非常自然地用作品诠释了其思想的深刻性,手法的创新性和风格的民族灵魂彰显。其每一个音符,都倾吐着他真实的内心感受,是其不吐不快的内心呼唤,而并不是为深刻性而深刻,更不是为抒情而表情,其作品彰显出了超越时代的美感和艺术价值。

结语

刘天华是我国近代最富个人气质也最能代表民族精神的音乐家,他的琵琶曲《虚籁》以独特的音乐语汇、结构布局、音色特点、丰富且独特的情感及美学内涵,成为他本人及我国民族音乐的经典佳作。他一直主张要有唤醒民族灵魂的音乐,这即使在今天看来,也具有宝贵意义和超越其所处时代的价值,即无论何时,文化人该有的民族责任和担当。

透过这首作品,反思当代中国音乐的创作与发展,笔者有太多的感慨,刘天华所处的时代正值中国社会大转折,没落的中华帝国初次向世界敞开,也同时促使民族音乐家开启了一种自我独立创作的意识。那个时代,中国软、硬实力极不平衡,一方面中国的硬实力遭遇空前挑战,另一方面却仍具备积淀了几千年的中国音乐文化之软实力。可是,人们在认识这一时期民族音乐文化时,却总裹挟着对当时闭关锁国导致科技落后语境的对应,殊不知,祖国之硬实力可能一度衰落,而华夏文明在经历了几千年的大浪淘沙后,却还延续传承着。即使以“革新”著称的刘天华,其身上也仍然流淌着相当深厚的传统文化之精魄。

我们现在常常批评当代中国音乐创作被西方裹挟,因此希望并努力建立一种中国独特的东方音乐形象,这本无可厚非,但也应该避免走向另一个极端。看看前辈刘天华,他一直以开放、包容、多元的胸怀接纳着西方,同时那种饱有中国式的传统又明显的渗透在他的骨头和血液里。其实,我们无需以激进的方式反对西方,因为西有西的科技,中有中的优雅。而应该以一种自然的方式显露那深入骨髓的民族性,并将其,用者十化为一种骨子里的文化自信!

通过虚籁,我们不仅能切身体味到音乐的中国式美感,还能看到的是刘天华在当时社会上普遍轻视、排挤传统音乐的状况下,对民族音乐事业发展的坚定信念,并用朴实简练的音乐语言完成艺术美的表达。他对如何处理好古今中西音乐之关系,音乐创作如何既富有艺术价值又体现社会意义,用《虚籁》这首具体作品给出了了不起的答案。这不仅在当时创作领域极为少见,对现在和未来中国民族音乐的发展也具有永恒价值。他追寻的是一种天地大美,自在而已然的大存在,他要塑造的是一种蕴含着中国哲学所具有的启智性、感悟性、写意性、诗意性的,具有虚静意味的音乐文化精神!正因此,这首作品才在经历了快一个世纪的历史考验后,仍然具有如此魅力!

①《虚籁》又名《今夕》《长夜吟》。

②齐洁《琵琶曲〈虚籁>的乐谱与演奏版本研究》,中央音乐学院硕士学位论文(2013年),第14页。

③黎翔凤《管子校注》,北京:中华书局2004年版,第761页。

④同③,第762页。

⑤同③,第764页。

⑥此处取狭义的乐种概念,专指地方性的器乐合奏品种。

⑦专指古琴音乐。