摘 要:本文对琵琶古曲《浔阳夜月》表层的旋律形态进行了细致入微的观察,通过对动机与动机变体之间、乐句与乐段之间、主题与变奏之间,以及全曲多重结构力的分析,来发掘音乐材料内在的有机联系,从不同角度认识音乐形态的结构形式,尝试探寻创作者富有逻辑性的心理,并对乐曲深层的审美取向做出相应解读。

《浔阳夜月》原名《夕阳箫鼓》,是一首琵琶古曲。其曲名最早见于清朝姚燮晚期著作《今乐考证》,曲谱最早见于鞠士林传抄的琵琶谱,以及1775年吴畹卿的手抄本,原为七段。1895年李芳园将此曲改名为《浔阳琵琶》,将音乐发展为十段,在曲调上精工雕琢,繁加花音,并且每段前都加有文字小标题,使得音乐富有文人旨趣的意境,成为士大夫阶层所欣赏的乐曲。李氏的学生汪昱庭对《浔阳琵琶》又作了加工润饰,改名《浔阳夜月》,又名《浔阳曲》,使得曲谱变得较为朴素,风格也较为完整和统一,更接近于民间乐曲的原貌。因此,汪昱庭的曲谱流传了下来,成为一首著名的琵琶独奏曲。

1925年左右,上海大同乐会的柳尧章和郑觐文等把《浔阳夜月》改编为丝竹乐,更名为《春江花月夜》(以下简称《春》)。该乐曲曲调清新优美,旋律委婉质朴,节奏流畅多变,形象地描绘了江南水乡春江月夜的迷人景色。1975年,作曲家黎英海在《春》的基础上,改编创作了一首钢琴曲,取名又回到了《夕阳箫鼓》(以下简称《夕》)。作品以朴实无华的语言和清新淡雅的格调描绘了中国秀丽的山川景色,表现了人与大自然的和谐一致,是中国传统音乐改编曲中不可多得的佳作。《春》和《夕》在问世之后很快就成为享誉中外的经典名曲,在音乐舞台上久演不衰。

《春》和《夕》的极大成功,引起许多音乐学者对其音乐形态的关注和研究。从具有较高权威性和学术性的研究资料来看,目前对于这两首乐曲本体的曲式、旋法、和声、风格以及历史流变等领域关注得较多,而对于汪昱庭所传琵琶谱《浔阳夜月》(以下简称《浔》)的研究与分析关注较少。笔者认为《春》和《夕》的成功,在一定程度上得益于琵琶古曲《浔》的百年积累。在文化传承的过程中,《浔》经历了较为漫长的发展和演变,其中融合了各家的技术优势,吸收了各派的艺术营养。应该说这一作品反映了我国器乐艺术的悠久历史,是中国传统音乐风范的杰出代表。要了解《浔》曲的内在艺术魅力,就有必要对琵琶古曲曲谱文本的音乐形态进行多维度的探究。

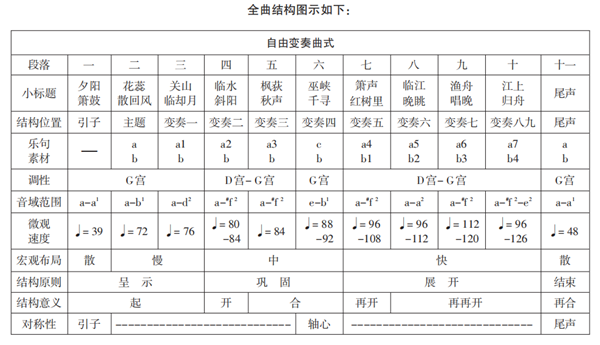

《浔》是一首具有衍展①、合尾②特征的自由变奏体③结构的乐曲。全曲十一段,主题单一。那么,主题乐段结构有着怎样的逻辑组织,以及它具有怎样的发展潜质,从而贯穿到如此庞大的曲式结构当中的?这是值得我们深入探究的。本文研究对象是近代琵琶演奏家李廷松(曾师从于汪昱庭)的传谱,通过对作品表层旋律形态细致入微的观察,对动机与动机变体之间、乐句与乐段之间、主题与变奏之间,以及全曲多重结构力的分析,来发掘音乐材料内在的有机联系,从不同角度认识音乐形态的结构形式,尝试探寻创作者富有逻辑性的心理,并对乐曲深层的审美取向做出相应解读。

一、旋律形态的分析

1.主题动机的结构特征

《浔》曲主题由四个音的动机组成,其特征包括节奏和音调两方面要素,节奏以音点组合形态存在,音调以音线连接形态存在。

从音点组合形态来看,前三个音呈平均点组合形态,简单朴素,与最后长时值![]() 音形成趋长规律形态。中国民间传统音乐以及民歌中存在很多先紧后松、先短后长的音点布局。这种趋长的音点运动规律使旋律的音势得到平衡,也使旋律的结构清晰。

音形成趋长规律形态。中国民间传统音乐以及民歌中存在很多先紧后松、先短后长的音点布局。这种趋长的音点运动规律使旋律的音势得到平衡,也使旋律的结构清晰。

从音线连接形态来看,表层音调的折线运动呈现出“先上后下”扬抑格语调的形态,这种折线形旋律性格鲜明,让人印象深刻。深层音调呈现出动态的下行斜线运动形态,相当于汉语里的“去声”。整个主题动机充满了柔和的阴性美,体现了"欲进则退,欲升则降"的审美观。在这个音调中,包含了四个素材:1是全曲核心动机,全曲每段音调都来源于它,由它变化、衍生得出;Ⅱ是下行大二度,它像一个固定的终止符号出现在每段结尾;Ⅲ是级进上行旋律,仅在乐曲第九段高潮中使用;IV是下行纯五度,仅在第六段中使用。创作者运用极俭的素材构成了庞大的全曲。

2.主题乐段的结构特点

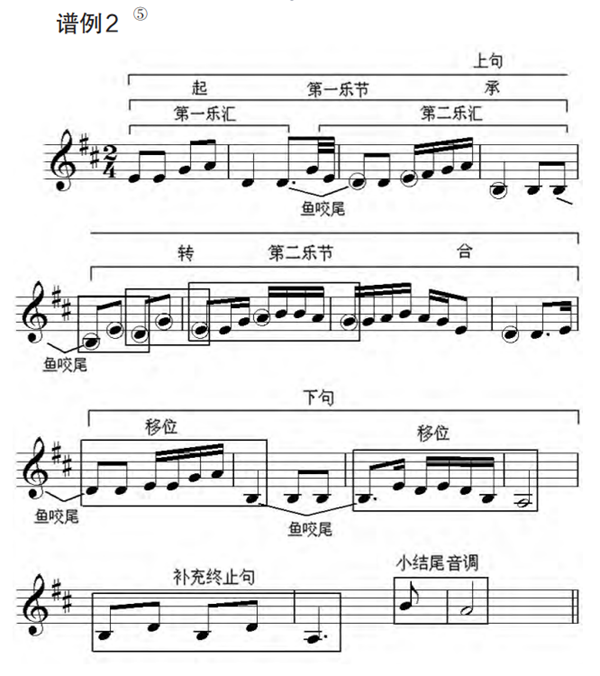

乐曲的主题乐段由上下两句构成。上句为核心乐句,由方整的八小节构成,其内部为两个乐节,充分体现了起承转合的结构原则。第一乐节由两个乐汇组成,第一乐汇即主题音调,第二乐汇为主题素材I带有新装饰的下行移位。要说明的是,如果仅是调式内严格移位,旋律会略显呆板,而![]() 音虽只是一音之差,其下行跳进所构成的柔和的小七度,却使旋律变得潇洒而富有

音虽只是一音之差,其下行跳进所构成的柔和的小七度,却使旋律变得潇洒而富有

————————

脚注

①衍展是指将主题材料中最富特性的部分作进一步的衍生展开,使主题的乐思得到进一步的揭示与深化的一种旋律发展手法。

②合尾是指两个或两个以上的段落组成的乐曲中,每段或绝大多数段落的结尾相同。由于我国民族民间音乐常采用更新的原则作为乐曲的结构原则,在多段更新的情况下,常以某一种因素在其中贯穿,作为各段之间统一的一面,使结构不至于松散。

③自由变奏是在严格变奏的基础上形成的。如果说严格变奏注重形似的话,自由变奏则注重神似。这种手法与中国的山水画的写意风格也有许多共同之处。

————————

个性。这恰恰是中国旋律艺术的奥妙所在。全曲的变奏移位中充满了这样的润饰,正是这些细部的不同润色,使旋律在统一中孕育着丰富的变化,在单纯中萦绕着无尽的韵味。第二乐节连续的上行四度跳进旋律来源于主题素材Ⅲ后两音的换序,音调呈上行趋势,明显呈现出转的特征。整个上句呈现出短短长、分分合的平衡关系,且乐汇之间、乐节之间首尾同音相连,像链子一样环环相扣。这种旋法俗称“鱼咬尾”④,在我国传统民间音乐中有广泛的运用,山西民歌《土地还家》、琵琶曲《十面埋伏》、琴曲《渔舟唱晚》等,均采用了这种承递手法。

下句紧缩为四小节,从上句的第二乐汇开始,向下移位一次,即到达调式主音a音。为了取得与上句长度相当的平衡感,下句增加了一个补充终止句和小结尾音调。三次a音的运用,强调了调式主音的重要性。小结尾音调为素材Ⅱ,它在每一段的结尾处都有使用(只有第十段为了取得与尾声的连贯性没有使用),成为一个独特的终止符号。

纵观主题乐段,其旋法完全符合主题呈示、展开、结束的发展逻辑,体现出对比、统一、贯穿的美学原则。在“鱼咬尾”式的旋律进行中,音高线条呈平稳的波浪状迂回下行,落音逐级递降,承前启后,严谨有序。整个乐段的旋幅仅为九度,音调在有限的空间内曲折婉转,却又平和舒展、坦荡博大,完美地体现了中国文化艺术表现含蓄与羞涩的特征。

二、主题乐段的变奏处理

《浔》全曲十一段,每段的文字小标题分别是:夕阳箫鼓、花蕊散回风、关山临却月、临水斜阳、枫荻秋声、巫峡千寻、箫声红树里、临江晚眺、渔舟唱晚、江上归舟、尾声。

第一段——夕阳箫鼓,这是全曲的引子,描写了江边船上击鼓吹箫的情景。后人采用《夕阳箫鼓》的标题,或许是由此得名。缓缓奏出的核心动机音调,将人引入到乐声悠扬、水波荡漾的黄昏景色中。琵琶由疏而密的节奏,加上弹挑、夹弹和轮奏等手法的运用,呈现出一幅“江上斜阳未尽时”的秀丽景色。

第二段——花蕊散回风,是主题乐段,前面已作具体分析,此处不再赘述。

第三段——关山临却月为变奏一,主题乐段中的上句核心旋律在此移高四度,音域向上延展,给人一种徐徐上升的动感。尔后下句自由模进,结构扩充。结尾的叠句略加修饰。

第四段——临水斜阳为变奏二,主题上句在此做了较大的发展,运用了引申、承递的手法。

在第三小节,旋律的调性旋至上方五度D宫系统,色彩变亮、动力增强。随后出现的升G(变徵)音更是为音乐增添了一抹神秘色彩。

第五段——枫荻秋声为变奏三,在长音引入之后,调性再次旋至D宫系统。密集节奏加以装饰的旋律,富有动力和个性。核心动机在保留节奏与骨干音的基础上,作五声式下行模进的即兴变奏,造成“妙在似与非似间”的独特韵味。乐句的篇幅得以大大扩充,构成完整的起、平、落结

————————

脚注:

④鱼咬尾是指每一句的终止音均与下一句的起始音相同,呈现出鱼咬尾的连续形态。

⑤此处遵循原谱D调记谱,但是乐曲主调为G调。

————————

构。从主题核心变化来的旋律曲折婉转,宛若浪花飞溅的流水,九曲连环、潺潺而下,形成全曲第一次高潮。下句中叠句的旋律略加修饰,以少量的密集节奏加强,与前半部分增强的音乐动势取得平衡。

第六段——巫峡千寻为变奏四,看似出现的新材料,实为核心动机的逆行移位,它承递了动机音调质朴而敦厚的特质。这段曲调音区低、气息长,情绪幽静、深沉。反复后加入的泛音,使音响富于立体感,宛若山谷空灵的回声。

第七段——箫声红树里,这一段变奏手法与第四段相似,原型节奏时值被拉宽,扩充为四小节长度。中间小小的停顿将核心乐句分为两半,其间歌人一击清脆的琵琶摘”的演奏法,使整个乐句分而不断,增添了音乐的情趣。这段变奏具有鲜明的个性,情调与前面各段迥然不同,像是月下美人的翩翩起舞,又似微风拂起的水波涟漪。

第八段——临江晚眺,为变奏六,三小节引子过后,核心乐句由上五度开始向下,两小节一组作自由模进。随着旋律的发展趋势,采用“加尾”方法延长的乐句韵律改变,舒展的歌唱性节奏变为脉动性的短促节奏。这种“慢起渐快”是中国传统音乐常用的一种处理方式,既富有较强的推动力,又潇洒自如。

第九段——渔舟唱晚,这一段是变奏六的延续,速度再次慢起渐快。核心乐句从D宫系统开始,运用引申法将节奏加密,均匀的十六分音符律动与密集的和声进行,使音乐一气呵成。

第十段——江上归舟,前半部分是变奏八,描写的是篙声。上句以核心乐句引申而来的新材料作自由移位展开,运用八度叠加的骨干音来突出撑篙的动作。后半部分是变奏九,描写的是橹声,琵琶演奏的每一拍都将A弦带上一起演奏,加强力度来描写摇橹的声音。

尾声——是引子与叠句材料的综合。欢腾一时的箫鼓声、歌声与桨声,慢慢消失在静谧的夜色中,恬静而幽雅。

三、多重结构力分析

1.主题音调的动机化处理

几千年来中国传统音乐大都运用精练的素材为原料,追求音乐作品“和谐”“统一”的审美意境。在该曲中,主题音调通过模进、迂回、逆行及逆行移位等动机化处理,贯穿于音乐发展过程中,形成控制全曲的结构力。以前的很多分析文

章将第六段视为新材料,其实不然。仔细观察不难发现,其音调实为核心动机的逆行移位加花变奏,且加入了素材IV纯五度音程的逆行移位处理,使得这一段音调具有“似曾相识又未识”的独特韵味。

2.“鱼咬尾”手法的运用

“鱼咬尾”是全曲旋律发展的主要手法之一,在乐曲的第四、五、七、八、十段,均有大规模的使用。作者将特性音型模式在音乐的发展中,进行有层次的变化运用,使音响处于不稳定状态中。而正是这种不稳定性形成的不断循环往复的循环圈,使音乐得以充分表现。

3.合尾手法的运用

“合尾”形式在汉代的相和大曲和清商大曲中就已经普遍使用,相和大曲的“趋”⑥、清商大曲的“送”⑦都属于器乐段落中对尾部音乐的处理方法。这种形式在后来的传统戏曲音乐中也十分常见。《浔》曲每次变奏的合尾部分均从上句叠入开始的,这样的处理使每一次合尾的进入与上句紧密相连,避免了断感,形成连绵不断的进行。只有当下句结构扩充时才会省略补充终止句,如乐曲的第四、五、六、七、十段。

4.变奏手法的运用

在传统民族器乐曲中,变奏作为对音乐材料或对主题进行发展的手法被广泛地使用。在《浔》曲中,运用了原板加花变奏、增板变奏、减板变奏等手法。如第七段,是在第五段中两小节核

————————

脚注:

⑥趋:汉代相和大曲中器乐演奏的一个部分,常用在曲尾,多段体中音乐材料基本相同。

⑦送:汉魏、晋时期清商乐吴声歌曲的一个部分,用在曲尾,多段歌曲中材料相同。

————————

心材料的基础上,将时值扩充为四小节作装饰加花处理,使旋律发展兼具统一性与对比性。第八、九段中则大量采用减板的手法,使乐句的长度紧缩、节奏细分、音符密集,既保持了音乐形象的统一,又大大增强了乐曲的动力性。

5.音势张弛的结构力

纵观全曲音区的布局,张弛有度,合理有序。如果只观察旋律中的结构音点,由润腔引起的滑音、泛音、琵琶和弦音以及八度叠奏音不记入内的话,我们可以看到变奏一为主题乐段高四度的模进,变奏二、三则再提高五度,将核心乐句旋至上方五度宫系统,音区在逐级递高。变奏四首句在强位置到达前段低点音g,并将音区向下扩展至e,形成第一部分的低点音域。如此实现音域逐渐扩展,既不破坏每段下行的旋律线条,又为尔后的变奏展开提供了广阔的天地。而变奏六一开始便到达全曲的最高音点a²,与前一部分形成鲜明对比,预示着高潮段的到来。

6.宏观速度的结构力

从唐代大曲起,我国传统的大型乐曲常以一种基本曲调为基础,作“散、慢、中、快、散”速度的自由变奏运动。在宋、元、明以来的说唱与戏曲音乐以及民间器乐曲中,其板式变化也是沿用此法。《浔》曲由散板起,而后变慢板,每段的速度标记逐步加速,节奏也越来越复杂而多变。整首乐曲速度宏观上体现出“散一慢—中—快—散”的布局原则,乐曲带有浑然一体的效果。

7.多重曲式的结构力

全曲结构布局严谨,虽然大量引用变奏、展衍、承递等手法,但遵循了起承转合的整体结构原则,分为呈示一巩固一展开一结束四个部分。如果以第六段为轴心观察全曲,整体呈现出集中对称性特点。同为散板的引子和尾声遥相呼应,犹如一幅精美的框架,将整幅乐曲的风景画镶嵌起来。

四、审美取向的解读

欧洲大小调体系音乐思维建立在音级倾向的功能感上,中国五声性调式体系音乐思维则建立在音级的平衡感上。从《浔》曲主题乐段来看,旋律采用鱼咬尾手法承递下移,可构成一个连绵不断、周而复始的旋律结构循环圈。中国传统五声调式中的宫商角徵羽音,在循环圈中具有相对平等的地位,按理都可以作为乐曲结音。而《浔》曲各段均选择商音作为结音,形成了顺乎情理、令人舒适的终止。从旋律形态来看,笔者认为选择商音作为结音是符合平衡原则的。从审美取向来看,结音的选择跟商核⑧有没有关系呢?

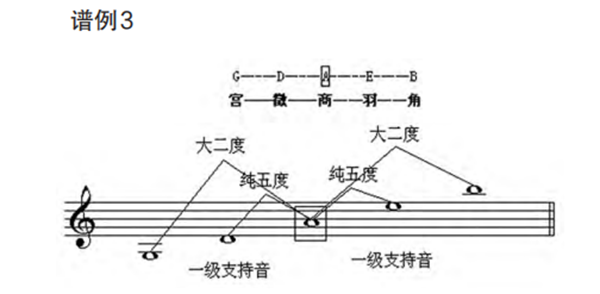

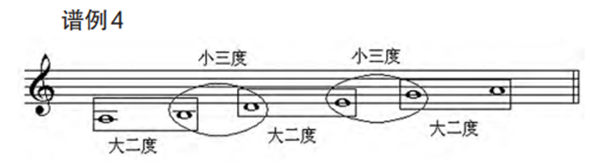

若以本曲的宫音G为起始音,根据“三分损益法”相生四次得五律,构成五声音阶。A音是相生两次后的产物,所以在G宫系统五声音阶中A音即商音居中,处于核心的地位。

如若将这五个音集中到一个八度内,其音列内部形态均衡,呈对称布局。

事物从形象上加以均分和对称的布局,会给人带来美感。从谱例3可以看出,商音居“五度相生”之中位,上下方五度音(徵音与羽音)为一级关系支持音,通常为乐曲中间乐句的落音;而宫音与角音则对商音形成二级关系支持音,通常为调式内的动音,以短时值在相对的弱位置出现。

仔细观察《浔》曲的主题乐段,里面隐藏着很有意思的五度结构。如果将主题乐段每小节的骨干音提炼出来,可以看出上句落音d¹与下句落音a音形成纯四度关系。这类似大小调体系中下属一主关系,属变格进行。上下句落音的架构奠定了乐曲轻柔而优美的基调,也符合调式平衡的审美原则。另外,乐段高点音为b¹,低点音为a,而上句旋律起音为e¹音,刚好居正中央,它与高低音点均形成纯五度关系,从整体旋幅上符合调式的平衡原则。且上句旋律围绕着上句的落音d展开,下句则明显地呈递进状向结音a逐渐靠拢。《浔》曲每一段中大量徵、羽音的运用(与商音构成四五度关系),导向了趋于商调式的听觉倾向。

洛地先生曾在2000年提出与“商核”类似的“商为君”的概念,他并没有进行深入探讨,只是说“不知怎么回事,我总觉得‘商'在心中晃动。”据他统计,商调式在我国历代音乐作品中出现得最多。这或许只是一种偶合的审美取向,但“商核”是客观存在的。尽管我们不一定能从理论上加以解释,但有传统音乐经验的人可以感受到它的存在,如福建民歌《新打梭镖》⑨全曲只用两音,采用商羽两音记谱。这说明在记录者与大多数人的听觉中感觉到了“商调居五调式中央”的道理。试想一下,我们如果将《浔》曲主题乐段的下句结音改为宫音会是什么样的效果呢?

从理论上看,《浔》曲倘若改为宫音结束,似乎比商音还有道理,因为上句落音d¹与下句落音g刚好形成纯五度关系,而且从前也并没有人对“宫为君”的道理提出质疑,因此采用宫音结束似乎顺理成章。可是如果我们试着唱唱这个旋律,会觉得采用宫音完结的音乐不仅不舒服,也少了一些灵动性。为什么会这样呢?宫调式较亮,色彩偏阳性;商调式较柔,色彩偏阴性。《浔》曲中每一段结音就像是一个省略记号,虽然结束了,却给人意犹未尽的感觉,从而不断从心理上渴望下一乐段的出现。⑩采用商音结束,不仅实现了上

————————

脚注:

⑧所谓“商核”即商音是五声音阶和七声音阶的核心。这一观点是童忠良先生1995年在《商核论》一文中率先提出的。童先生在文中指出:“无论是中国传统音乐的五正声,或是均场的七声框架抑或含‘中’与‘闰’的九声扩充,都是以五度双环为内核,以商核为中心的。”

⑨王耀华、杜亚雄:《中国传统音乐概论》,福州:福建教育出版社,1999年,第287页。

⑩在本文中,笔者无意考证“商核”是否存在这一想法,只是偶然间观察到一些细节,从而思考这是否纯属巧合,并希望这一点滴思考能有助于音乐学者们对《浔》曲进一步向纵深方向之探究。有不成熟之处,还望得到各位专家学者的批评指正。

————————

下句落音之间的音级平衡感,而且强化了调式的阴性色彩。或许,这样的处理更符合《琵琶行》里“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”勾勒出的凄婉哀伤的意境,也更符合传统的审美情趣。

艺术作品创作注重的是内容与形式的完美结合。中国传统文化追求情与理的统一,自然与人心的交融。在百家争鸣中,儒家提倡“礼乐思想",老子崇尚朴素自然,庄子追求平衡与和谐。这些文化精髓在中国传统音乐中,体现出平淡、中和的特征,追求天人合一的意境。“沿隐以至显,因内而符外”。《浔》曲显性的表层旋律形态渗透出隐性的深层审美取向,体现了中国传统的哲学美学思想,折射出音乐艺术“中和”的审美特点。

结语

本文通过对《浔》曲音乐形态的详细分析,从不同角度认识其音乐材料的内在联系及其有机结合,从而得出结论:主题乐段结构严密的逻辑组织为十次变奏提供了广阔的发展空间,它是全曲最重要的核心结构力,与其他多种结构力,诸如全

曲各段旋律变奏展开的组织逻辑、调性色彩的布局、音乐时值结构力、音区音势等张弛结构力、宏观速度结构力以及多重曲式的结构力等,交织一起,共同架构和发展了全曲。《浔》曲旋律形态准确地渗透出中国音乐文化“中和”的审美取向,其整体结构、旋法与调性的布局,体现了传统音乐所遵循的“统一中求变化”的美学原则。该曲历经多年的传承与演变,吸收了丰富的养分,为其后的发展提供了充足的空间。应该说这一作品反映出我国器乐艺术悠久的历史和持续的吸纳能力,无愧为传统音乐宝库里的经典范例。