摘 要:《仓才》是由中国音乐学院琵琶演奏家杨靖教授向作曲家朱琳委约创作的一首琵琶四重奏作品。乐曲的音乐语汇来源于锣鼓经,笔者阐述了戏曲音乐中锣鼓经的作用及其组合方式与结构特征,从而对比分析了《仓才》对锣鼓经应用方面的借鉴与创新,在音乐内容与整体分析的基础上揭示了《仓才》这部作品的音乐特色。

《仓才》是由中国音乐学院作曲系副教授、青年作曲家朱琳于2014年创作的一首琵琶四重奏,也是继作曲家创作琵琶四重奏《芬芳》之后又一部非同凡响的室内乐作品。《仓才》由杨靖琵琶室内乐团首演于2014年年末,演奏时间约9分钟。乐曲从首演至今依然活跃在室内乐作品的舞台上,在音乐内容、形式与音乐效果等方面都得到专家与观众的一致好评。能有这样成功的创作,离不开作曲家的不断探索和大胆创新。事实上朱琳对中国传统弹拨乐器研究方面的探索已经持续多年,并产生许多可喜的成果。例如创作于2012年的古筝独奏曲《江舟赋》,在这首乐曲中关于音色效果方面的探索令人耳目一新。为了营造张继《枫桥夜泊》中幽美清远的意境和夜半钟声的层次感,作曲家采用人工音阶定弦并创造性地设定了预制音色,即让演奏者将21根古筝琴弦调成奇数与偶数的两组泛音列,奇数的泛音列基于D音,而偶数的泛音列基于降低1/4的E音,且演奏时要用塑料夹子和曲别针夹在琴弦右侧距琴码五公分处,用胶布缠绕曲别针的两头以确保不会掉落,这样别出心裁的设计成功承载并描绘了这一幅精致幽雅的画面。再如另一部作品琵琶四重奏《芬芳》,作曲家借鉴西方弦乐四重奏的创作思路,和中国音乐学院杨靖乐团共同努力为琵琶这一中国传统独奏乐器开辟了全新的演奏形式——琵琶四重奏。该曲采用四种新型琵琶(高音琵琶、低音琵琶、南音琵琶和五弦琵琶)来演奏,不仅充分地扩大了琵琶音域的张力,同时也呈现出四个声部的音色层次。四把琵琶合力渲染了同样的陈述语境,将含苞待放之花朵的唯美与芬芳描绘得惟妙惟肖。

《江舟赋》与《芬芳》等乐曲的创作无疑拓宽了中国传统弹拨乐器的艺术感染力和表现力。《仓才》则更表现出作曲家对琵琶音色的大胆想象和创造,作品没有以传统的琵琶音色音响来演奏,而是模仿戏曲音乐中打击乐骨干乐器——大锣、小锣、铙钹、板鼓的音色来呈现。值得说明的是,《仓才》采用的乐器仍然是传统四弦琵琶,且四把琵琶的定弦统一,也没有设定预置音色,但作曲家凭借对戏曲锣鼓经的理解和对琵琶声音的感悟,生动地将一台由琵琶演奏的中国戏曲锣鼓经展现给听众。

一、中国戏曲锣鼓经的几个重要特征

1.锣鼓经在戏曲音乐中的作用

锣鼓经是中国戏曲音乐中常用的打击乐记谱法,是由大锣、小锣、铙钹和板鼓四种打击乐器以不同方式加以组合产生的锣鼓点,经常用来呈现戏曲音乐中“文武场面”的艺术效果,烘托舞台气氛。锣鼓经对于整场戏曲的呈现是至关重要的,若司鼓者将锣鼓经运用得当,便能营造出引人入胜的宏大场面,提升戏曲艺术的表现力。正如京剧前辈乐师徐兰沅先生所说:“鼓点圆润不躁人,紧慢尺寸拿准。打出感情能服人,算得艺术根本。”锣鼓点精确细致又富有情感的演奏,对于整个戏曲艺术的节奏支撑具有重要作用。打动观众的不仅是锣鼓点演奏技术上的精湛,更是戏曲艺术对于人生百态的诠释和对人物情感刻画的极致追求。

2.锣鼓经的组合方式与结构特征

锣鼓经中的每一个锣鼓点都具有自己独特的内涵与个性,在整个戏曲作品的形成过程中,锣鼓点不仅要配合角色的思想、性格与身份,还需随着情节发展和人物的情绪起伏而变化。中国戏曲锣鼓经的传承方式主要是“口传心授”,因为看似同样的锣鼓点,在不同情节和不同的情绪里演奏时,其读法会大不相同。只有熟记每一场戏中锣鼓经的读法,才能正确表达相应的感情。在代代相传的过程中,民间的老艺人强调:“不会背,打不对”“会念经,容易精”。所以,不论是台前的“角儿”还是台后支撑“文武场面”的乐队,想要配合得相得益彰都需要熟练地背诵锣鼓经。

锣鼓经具有自己独特的陈述方式,其陈述逻辑与锣鼓点的搭配组合是密不可分的。一段锣鼓经的表演会包含许多的锣鼓点,但在这些看似千变万化的鼓点中却含有一个固定的节奏逻辑,即锣鼓经演奏者所称的“鼓底”,在一个定量的锣鼓经结构中,领奏的司鼓者可以通过调整“鼓底”来指挥全乐队插入某一段锣鼓点,使得戏曲前后的情绪与节奏形态无缝衔接。所以锣鼓经的结构没有固定的程式模式,但在音乐的支撑与剧情的发展之下呈现于每一部具体的戏曲时,便会形成某一独特的曲牌联套结构。有了“鼓底”作为锣鼓经结构的根基,领奏的可鼓者便可兼任起“指挥”和“作曲家”的身份,来根据不同的需要和气氛在原有的锣鼓经曲套结构中灵活地插入某一段锣鼓点,以完全配合正在舞台呈现角色的表演者,这样即兴的演奏使得锣鼓经不被拘束于某一结构之内,且能让每一场演出都有更新的欣赏内容,其演出效果也会令人有耳目一新的感觉。

二、《仓才》与锣鼓经

1.《仓才》的语言灵感

《仓才》的音乐语言灵感来源于锣鼓经,锣鼓经乐谱是以汉字的形式来呈现的,这些用来模拟乐器音响效果的文字被称为“状声字”,具有鲜明的地方特色。“仓才”一词是京剧锣鼓经中的“状声字”,这里“仓”(或称为“更”)是指大锣的演奏音色,而“才”(或称为“切”)是指铙钹的演奏音色。“仓”的音色较为明亮,音质厚实且坚定,音量也较强;"才"与“仓”相比音色显得“暗淡”,音质较“虚”且相对柔和,音量较小。“仓”与"才”的结合并交替进行呈现出“和而不同”的状态,使得锣鼓经中的节奏在明暗呼应、虚实结合与强弱互补中产生出千变万化的音响效果。作品《仓才》虽未保留汉字的记谱方式,但琵琶丰富多彩的音响效果与锣鼓经结合运用得相得益彰。

2.《仓才》的结构特征

《仓才》的创作也借鉴了戏曲音乐的发展逻辑,因其重在模拟戏曲锣鼓经的音响特点,所以作曲家大大削弱旋律与和声等功能在音乐发展中的主导地位,而是突出应用了具有对话性格的"对位"创作技法,结合中国传统音乐中的“渐变”思维推动音乐材料逐步铺陈展开。作曲家对音乐内容进行过缜密的构思,将京剧伴奏锣鼓点和民间锣鼓安徽花鼓灯锣鼓点巧妙地运用在乐曲中,并承担了“领奏”者的职责,将“鼓底”材料固定在乐谱之上,使得锣鼓经在琵琶四重奏中的运用也能同样自如顺畅、形象生动。

《仓才》的整体结构体现了中国传统音乐结构中“起、承、转、合”的发展逻辑,具有并列平铺式的特点,音乐材料对比鲜明,乐曲由带有引子和尾声的四个部分组成。引子部分(第1-49小节)力度起伏明显,速度较慢且节拍变换丰富,相继出现了4/4、3/4、5/4和6/4拍子,以“自由地”状态进行。第一部分(第50-94小节)的材料主要以分解大二度音程关系在声部间的传递进行为主,作曲家运用“搭按弦”的演奏法配合设计乐曲力度,使音乐的色彩在不知不觉中从低沉暗淡走向清脆明亮,为全曲的展开提供了充分的准备和铺垫。第二部分(第95-173小节)与第一部分有明显对比,主要在于大量的锣鼓点联缀式材料被集中运用。该部分的音乐内容更加丰满,力度也较强,作曲家创造性地运用演奏法,并结合裁截、重复、对位等作曲技术使得锣鼓点在原有特征的基础上更富个性。第三部分(第174-222小节)的音乐更加具有张力,在材料方面综合了第一与第二部分的音乐材料,但在演奏法和锣鼓点的运用上更具变换。在第三部分的最后,作曲家采用由强(f)—中弱(mp)—弱(p)的力度走向,使得音乐在声部的传递中如潮水般渐渐退去,同时为乐曲高潮的到来做好准备。第四部分(第223-256小节)是全曲的高潮,也是唯一以纯乐音音响开始的部分。对比之前模拟打击乐音色的内容,作曲家通过渐强的力度发展手法与重复且多样的节奏搭配将乐曲推向高潮,在之后的音乐内容里作曲家借助一些创新的演奏技法使乐曲逐渐过渡到乐音与锣鼓经音色混合呈现的效果中,第四部分的音乐材料含有第二部分中的锣鼓点联缀内容,但经过重新裁截组合后,其音型变化较大,末尾的部分有明显的再现因素。乐曲的尾声(第257-276小节)依然在不同材料的变化中逐渐结束,这也是作曲家自始至终都可以紧紧吸引观众听觉的重要原因。音乐从第四部分过渡到尾声所用的力度标记为弱(p)至很强(ff),其紧张度呈现出递增的状态,直到在高涨的情绪中结束全曲。

通过分析发现,《仓才》的结构衍展性强且内容丰富多变,大多数材料呈现出由确立到逐步蜕变的递进式发展过程。除了乐曲中第二部分(第102-115小节)有锣鼓点联缀应用的内容外,绝大部分的音乐内容不拘泥于某一结构框架,主要以应用具体的锣鼓点通过一系列作曲技术展开全曲。

三、《仓才》中锣鼓点的应用与诠释

《仓才》中包含的锣鼓点来源于京剧锣鼓经中的【一锤锣】【抽头】【马腿儿】【四击头】以及民间安徽花鼓灯中的【小刹锣【大刹锣】【三七句】【长流水【鸡叨米【龙喘气【压条鼓】。作曲家将这十一种锣鼓点的节奏型裁截提取或变型重复,使其自然顺畅地连接在一起,通过一些特殊的演奏技法和力度表情的设计,使锣鼓点在原有的性格特色中进一步更新并升华,所产生的音乐效果新颖且令人愉悦。

锣鼓点【一锤锣】(谱例1)的节奏内容被运用在引子中,【一锤锣】又称为【一锣】,通常用于文戏或武戏的动作衔接处,具有许多的种类,在戏曲音乐中可根据剧情人物的需要转变为多种形式。在这一锣鼓点中最具效果的便是三十二分音符的运用,其短促有力的音响与人物的“一指一动”“一思一看”完美贴合。

作曲家将原有的锣鼓点进行了变形,提取原谱【一锤锣】中的三十二分音符节奏,加以衍生和扩展,使得该节奏的运用更为自由。在第28小节(谱例2)琵琶第一声部用渐强的力度记号,仿佛模仿了一个老生英武的亮相表演,此处作曲家采取了琵琶绞弦 (绞两根弦)的演奏法配合由“mp-f”的力度显得【一锤锣】更加生机灵动。在引子末了两小节中(见乐谱第48-49小节)琵琶的四个声部以传递和对话的形式呈现,其中第三琵琶在品外的四弦位置

(绞两根弦)的演奏法配合由“mp-f”的力度显得【一锤锣】更加生机灵动。在引子末了两小节中(见乐谱第48-49小节)琵琶的四个声部以传递和对话的形式呈现,其中第三琵琶在品外的四弦位置 (代替谱号的位置标记)奏出非乐音的音响,第一、四声部运用扫弦

(代替谱号的位置标记)奏出非乐音的音响,第一、四声部运用扫弦 的演奏技法,第二、三声部运用捂按弦

的演奏技法,第二、三声部运用捂按弦 的演奏技法。“扫弦”犹如诗人白居易所描述的“四弦一声如裂帛”的音色,而“捂按弦”则使琴弦发出暗淡的音色,两者间插互补、明暗均衡,展示出作曲家别出心裁的设计。该部分的音乐达到了"ff"的力度,仿佛表现了老生豪放大笑的场景。【一锤锣】的开放式应用将这一音乐形象宏大的气度与豪迈的性格刻画得入木三分。

的演奏技法。“扫弦”犹如诗人白居易所描述的“四弦一声如裂帛”的音色,而“捂按弦”则使琴弦发出暗淡的音色,两者间插互补、明暗均衡,展示出作曲家别出心裁的设计。该部分的音乐达到了"ff"的力度,仿佛表现了老生豪放大笑的场景。【一锤锣】的开放式应用将这一音乐形象宏大的气度与豪迈的性格刻画得入木三分。

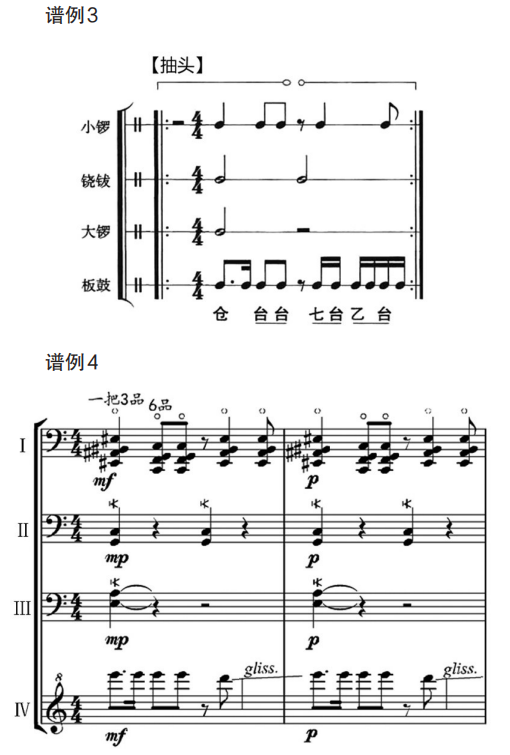

在京剧锣鼓经中,【抽头】包含【大锣抽头】【小锣抽头】和【小钹抽头】三种锣鼓点①。乐曲《仓才》采用的是【大锣抽头】(谱例3)的节奏型。在京剧的武戏里【大锣抽头】常常伴随着演员的上下场,表现其观察、眺望或搜索等动作。

在乐曲第二部分中(参看谱例4)作曲家将锣鼓点【抽头】中第二声部的二分音符换为四分音符加四分休止符,第四声部的第三拍之后用“gliss.”滑音的技巧代替了原有十六分音符的节奏,不仅突出了音符的颗粒感,还非常合理地发

————————

脚注:①参见万凤姝等编著《京剧音乐百问京昆曲牌百首》(中国戏剧出版社,2000年,第75页)中对于【大锣抽头【小锣抽头】和【小钹抽头】三种节奏型之区别与联系的介绍。

————————

挥出琵琶特有的音色个性,充分融合了打击乐与戏曲唱腔的音色。这样一举多得的创造丰富并扩展了【抽头】的表现力。此外,从四个声部演奏技法的安排来看,作曲家对音色层次感与变化有所考虑,分别在第一到第四声部运用泛音、绞弦与轮指的技法,在中强(mf)力度之下演奏的泛音,音色空灵且轻盈,配合以中弱(mp)力度的绞弦与由中强到弱的轮指技法,似乎描绘了一位踮着脚走路,又好奇瞭望的女子形象。

锣鼓点【马腿儿】是一个三拍子的节奏型,与多数的三拍子特征相同,其效果与二拍子和四拍子比较时更具有摇曳的特征,动力性也较强。这一锣鼓点多呈现在武戏中配合两人单刀对打的场景或在水战中泅水等动作,以表现两个角色兵刃相见,在战场上激烈格斗的画面。

【马腿儿】在《仓才》中的应用(谱例6)集中于有锣鼓点联缀的第二部分中,作曲家在运用该节奏型时改变了原有第二声部(铙钹)中的节奏,使这部分音乐内容更加强调切分节奏型,愈发增强了音乐的动力性。

作曲家在节奏型的应用上基本保留原锣鼓点的特征,但在强弱力度的设计上却与原节奏型惯用的力度相反,此处更多的是将【马腿儿】进行了“弱化”处理,体现在第一声部运用泛音的演奏技法上,且声部间的力度也仅是(mp)中强,甚至在后两小节的音乐中,四声部进行了集体渐弱的处理。这样演奏的原因在于此处作曲家旨在融合【马腿儿】的骨架节奏,并非想要表达像戏曲锣鼓经中的斗争场面。正所谓“拟态而非求真”,这样被“弱化”处理的【马腿儿】少了几分激烈紧张,多了几分轻松活泼,且后两小节渐弱的演奏力度更是以欲扬先抑的方式呈现出音乐内容的起伏变化。

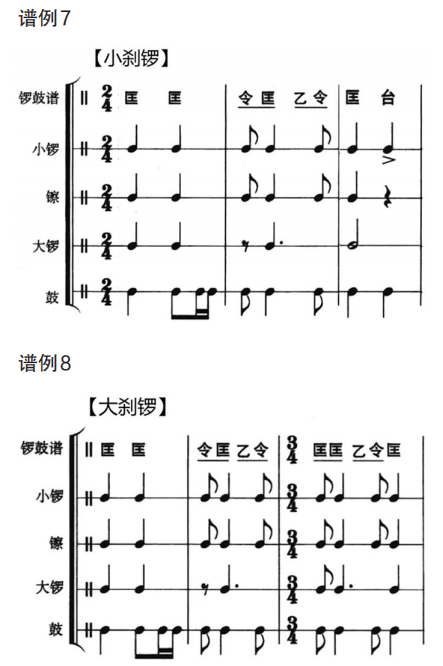

紧接【马腿儿】之后的音乐材料采用了地方戏曲安徽花鼓灯中的锣鼓点,包括【小刹锣】【大刹锣【三七句】。安徽花鼓灯艺术属于我国非物质文化遗产之一,主要流行于淮河两岸地区,当地人民通常以“边跳边打”,即以舞蹈和锣鼓经结合的方式来展示安徽花鼓灯的魅力。

锣鼓点【小刹锣】与【大刹锣】中都有大切分节奏型。【小刹锣】是三小节以2/4拍进行的锣鼓点,即在两头的两小节四分音符中间加一小节大切分节奏;【大刹锣】则是由变换拍子——两小节2/4拍加一小节3/4拍构成的锣鼓点,中间形成连续大切分的节奏效果。通常在安徽花鼓灯里【小刹锣】出现在一首花鼓灯的乐句衔接处,类似于乐曲中的间奏;【大刹锣】则一般出现在整首花鼓灯的曲终处,因其在节奏上比【小刹锣】更具有稳定性和终止感。

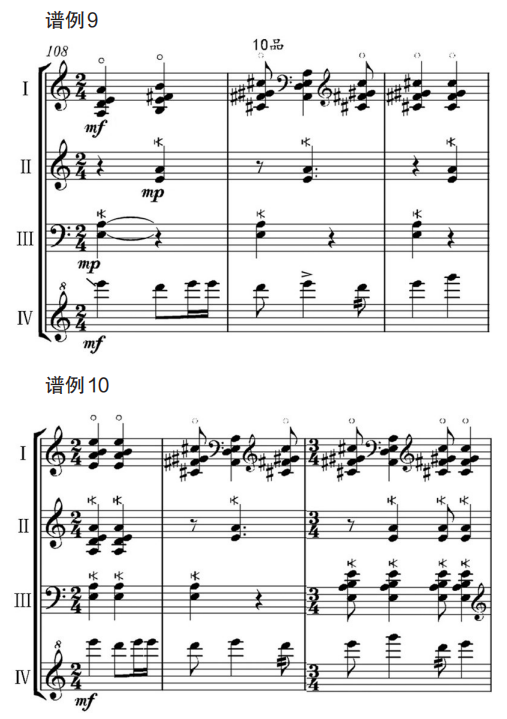

但在《仓才》第二部分中的【小刹锣】【大刹锣】(参看谱例9、10)是被连续使用的,作曲家没有沿用原有【小刹锣】与【大刹锣】在乐曲中的作用,而是提取其节奏型并与琵琶的泛音、绞弦等演奏技法相结合,从而扩展了【小刹锣】与【大刹锣】的作用和表现方式。【小刹锣】与【大刹锣】的插入运用将这一段乐曲逐渐推向一个小高潮,其中的切分型节奏对于这一部分的音乐效果有推波助澜的作用。

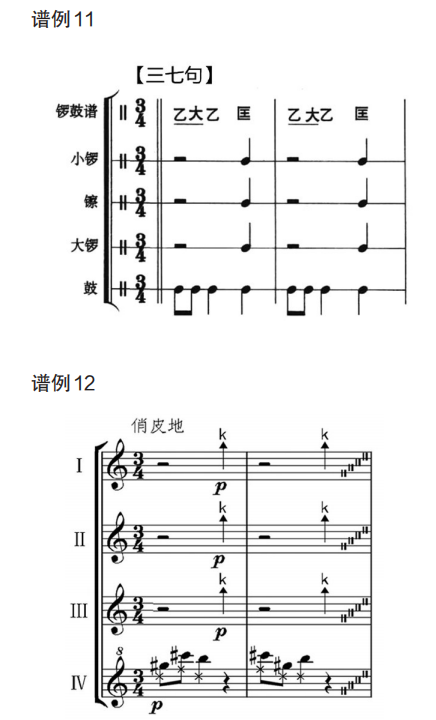

锣鼓点【三七句】在安徽花鼓灯中具有类似于引子或小连接式的作用。

在动力性较强的【小刹锣】与【大刹锣】之后作曲家插入一组具有俏皮性格的锣鼓点【三七句】(谱例12)来丰富节奏的表现,与之前音乐内容的力度中弱(mp)相比较,这里在弱(p)的力度表情下演奏的【三七句】更为细腻,加上捂按弦 演奏技法的设计可使锣鼓点【三七句】发出较暗淡音色的同时保持颗粒感。此外,在【三七句】的小节末端作曲家给出在琵琶品外四弦位置

演奏技法的设计可使锣鼓点【三七句】发出较暗淡音色的同时保持颗粒感。此外,在【三七句】的小节末端作曲家给出在琵琶品外四弦位置 演奏的要求,这种特殊演奏技法产生的音色与小锣和镲的音色如出一辙。

演奏的要求,这种特殊演奏技法产生的音色与小锣和镲的音色如出一辙。

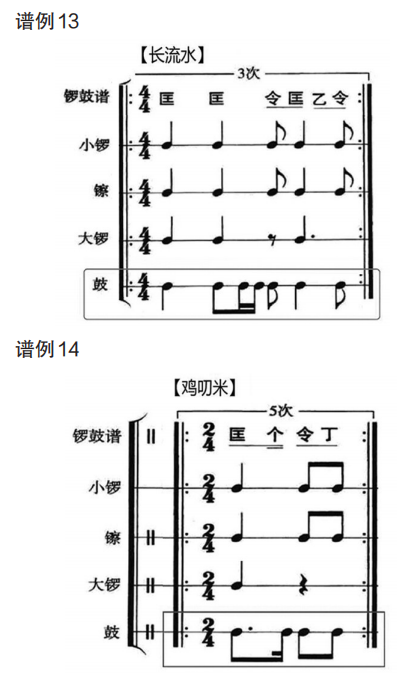

锣鼓点【长流水】和【鸡叨米】(参看谱例13、14)在安徽花鼓灯中起到过渡连接的作用。【长流水】中四声部的打击乐器音响平衡,其节奏运行特征具有一定的连续性,而【鸡叨米】则是突出强拍强位的音响,使其音乐效果强弱分明、短促有力,形象地描绘出鸡啄米的画面。

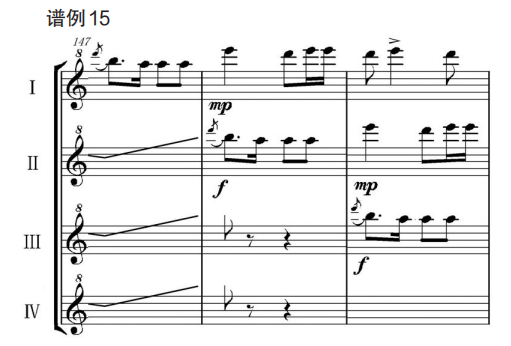

在乐曲第二部分的中间(谱例15)有一句十分精彩的锣鼓点【长流水】(谱例13第四声部)与【鸡叨米】(谱例14第四声部)的混合应用,此处作曲家运用了模仿复调创作技法,其中第一、二声部是一组模仿,第三、四声部是一组模仿,且四个声部的节奏交错相连,其音响效果仿佛江水之源源不断、滔滔不绝。此外,每一声部的进入都以【鸡叨米】开始,作曲家保留了【鸡叨米】中突出强拍强位的特点,让每个声部都以强(f)的力度开始,此后转为中弱(mp)进入到【长流水】的连续性状态中。

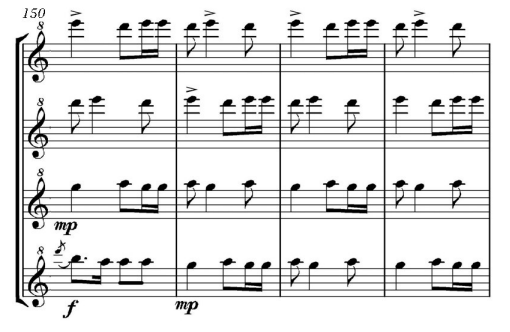

锣鼓点【龙喘气】也是安徽花鼓灯中常见的节奏型,通常用来推动音乐进入高潮。

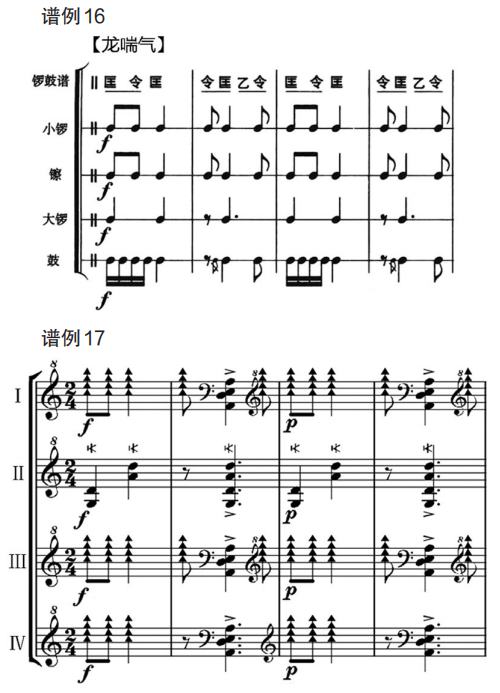

在《仓才》第二部分末了被运用的【龙喘气】(谱例17)也十分有特色,作曲家充分发挥出【龙喘气】顺分型节奏与逆分型节奏②相间而置的特点,赋予其先强后弱的力度表情设计,使得音乐层次分明,效果丰富。此外,作曲家在本句设计以极限音(▲)的演奏要求来表现【龙喘气】,极限

————————

脚注:②参见杨儒怀《音乐的分析与创作》(人民音乐出版

社,2003年,第18-19页)关于顺分型节奏与逆分型节奏的详细论述。

————————

音是在琵琶品外的位置按弦而获得的非乐音音色,使音响类似于板鼓。

在安徽花鼓灯中【压条鼓】是最具对话性格的锣鼓点,乐队中的打击乐器彼此对话,舞台上的演员也配合对唱,反映出安徽花鼓灯喜庆热闹的场面。

锣鼓点【压条鼓】呈现在乐曲第三部分的起始(谱例19),作曲家将原有的节奏进行了扩充,使其呈现出“起、承、转、合”的韵律,不仅充分地展现出【压条鼓】的对话性格,还将传统音乐“起承转合”的发展思维融合在锣鼓点中。

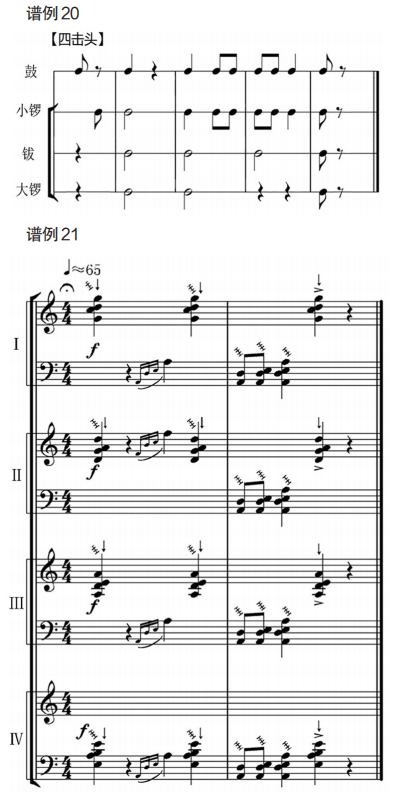

除以上所谈的锣鼓点之外,在曲终处还有一句京剧中最具代表性之一的锣鼓点——【四击头】。【四击头】又分为【硬四击】和【软四击】③,此处所用锣鼓点为【硬四击】(谱例20),在京剧中【硬四击】是一种比较基本的打法,配合人物上下场、上马、起霸以及武打等亮相之用,给人以整齐有力、鲜明突出的感觉。在《仓才》曲终的最后两小节,作曲家采用了【硬四击】(谱例21)锣鼓点的变形,即将原本2/4拍的锣鼓点安排在4/4拍中进行演奏。在演奏技法上也进行了特殊处理,此处为了完美地表现【硬四击】的特征,作曲家还独创了一种琵琶的演奏技法—— 左手拍击指板同时右手扫弦,这样的演奏技法增强扫弦短促有力的效果,在作品中的【硬四击】锣鼓点结合了琵琶乐器的自身演奏优势,在倒数第二拍中加入了十六分音符倚音式的演奏,其余节奏大都忠实原节奏意图,最终四个声部同时弹奏进行了完美的谢幕,不禁让人拍案叫绝。

左手拍击指板同时右手扫弦,这样的演奏技法增强扫弦短促有力的效果,在作品中的【硬四击】锣鼓点结合了琵琶乐器的自身演奏优势,在倒数第二拍中加入了十六分音符倚音式的演奏,其余节奏大都忠实原节奏意图,最终四个声部同时弹奏进行了完美的谢幕,不禁让人拍案叫绝。

以上所分析的都是《仓才》中较为典型的锣

————————

脚注:③参见王燮元等编著《京剧锣鼓演奏法》(上海文艺出版社,1982年,第238页)对锣鼓点【四击头】的详细论述。

————————

鼓点应用片段。作曲家从原有的打击乐锣鼓点出发,以精妙的作曲技术和音色模拟为途径,充分调度琵琶演奏技法,演绎了一场别开生面的锣鼓经。事实上,作曲家刚开始所要表达的音乐效果并非是成句的乐音,而是一系列的“音响”组合,全曲中还有很多片段是由锣鼓点被裁截或组合式的应用。由于乐曲《仓才》的特殊性在于用琵琶来表现锣鼓经打击乐的效果,所以在创作的过程中,作曲家需要不断挖掘琵琶表现非乐音音色的潜力,时刻考虑音色的音响发展并注意在不同音色之下音响的交替。

结语

仔细品味《仓才》会发现这是一首非常有趣味和喜乐的作品,音乐轻松,透着诙谐和幽默。这些听觉效果在带给听众无限遐想与乐趣的同时,也帮助人们品味生活中的乐趣,并留心于世上一切美好的事物。就像作曲家本人所说:“我希望艺术作品能给人‘生'的希望。”如果说《芬芳》带给人们唯美的心境,《仓才》则带给人们欢乐的心态。

从作曲技术的角度而言,《仓才》是一部具有创新性的琵琶四重奏作品,作曲家在音乐内容取材、音色模仿以及一些演奏技法方面都具有首创性。《仓才》中的音响形态代替了人们对于琵琶已有乐音概念的固化听觉效果,作曲家成功地挖掘出琵琶的非乐音音响,并用锣鼓经承载了这样一种音响形态,借助有效的作曲技术手法,融合传统演奏技法和创新的演奏技法把琵琶所能有的表现可能性发挥到一个全新的高度,同时对中国戏曲锣鼓经元素的挖掘与创新性应用做出有意义的探索。